Что такое ttv инфекция

- Что такое Вирусный гепатит TTV

- Симптомы Вирусного гепатита TTV

- Диагностика Вирусного гепатита TTV

- Лечение Вирусного гепатита TTV

- К каким докторам следует обращаться если у Вас Вирусный гепатит TTV

Что такое Вирусный гепатит TTV

В 1997 г. Т. Nishizawa, H. Okamoto и соавт. впервые описали 5 случаев посттрансфузионного гепатита, развившегося у пациентов через 8-11 нед после переливания крови, при которых удалось выявить ДНК нового возбудителя, ассоциированного с поражением печени. При изучении гепатитов сложилась традиция вновь выявленные вирусы обозначать инициалами пациента, у которого впервые был зарегистрирован позитивный результат. Исходя из этого, вирус получил обозначение TTV. Однако его первичное определение у больных с посттрансфузионным гепатитом закрепило за вирусом название transfusiontransmittedvims, т. е. вирус, передающийся при переливании крови.

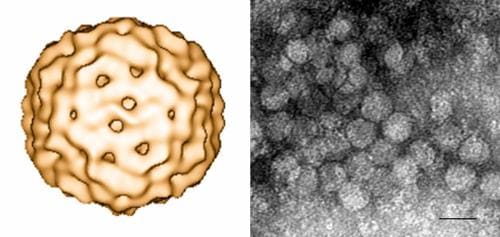

Новый гепатотропный вирус является ДНК-содержащим, размером 30-50 нм, имеет циркулярный геном, обратно закрученный, и состоит приблизительно из 3500-4000 нуклеотидов. Геном TTV представлен одноцепочечной ДНК.

Результаты ПЦР по амплификации перекрывающихся регионов генома позволили установить, что TTV ДНК имеет кольцевую структуру протяженностью 3852 нуклеотида. Установлено наличие гипервариабельного участка с 1440 по 1827 нуклеотид и консервативного региона TTV ДНК. Геном вируса включает в себя две большие и несколько малых открытых рамок считывания. Белок, кодируемый открытой рамкой считывания протяженностью 770 аминокислот, имеет на своем N-конце богатый аргинином-регион.

В начальной фазе изучения TTV был отнесен к семейству Раrvoviridae. Однако при сравнении характеристик TTV с вирусами, входящими в семейство Gircoviridae(с вирусом анемии цыплят, цирковирусами свиней и растений), была выявлена определенная близость между ними (наличие у них одноцепочечной молекулы ДНК). Несмотря на то, что размеры вируса и протяженность генома больше у TTV, чем у цирковирусов, плотностные характеристики этих вирусов близки, что указывает на схожее соотношение белка и ДНК. Это позволило классифицировать TTV как нового члена семейства Circoviridae. По мнению ряда ученых, TTV можно признать первым членом нового семейства вирусов, которое могло бы быть обозначено как Circinoviridae(от лат. circinatio- "описывающий круг").

Сравнение более 200 изолятов TTV, полученных в различных регионах мира, позволило Н. Okamoto с соавт. выделить 16 генотипов вируса, который отнесли к инфекциям с кровоконтактным механизмом передачи возбудителя. При несовпадениях нуклеотидных последовательностей более чем на 30 % изолят рассматривался как генотип, а в интервале от 11 до 15 % как его субтип. Генотипирование изолятов TTV, полученных от одного и того же пациента, продемонстрировало возможность одновременной циркуляции нескольких генотипов вируса. Изучение изолятов TTV, выделенных из плазмы и мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК), установило у одного и того же пациента наличие различных генотипов. Эти данные позволили высказать гипотезу о существовании органотропизма для различных вариантов TTV. Однако полученные результаты можно объяснить и тем, что TTV может быть скрыт в МКПК и при этом избегает иммунного ответа.

Заслуживает внимания факт обнаружения TTV DNA в сыворотке крови и фекалиях больных в острой фазе гепатита, в связи с чем высказано предположение о том, что TTV может быть очередным представителем группы энтерально передающихся гепатитов.

Это положение могут подтвердить следующие факты:

- отсутствие строгой зависимости широты распространения вируса от парентеральной нагрузки;

- выявление TTV ДНК в образцах желчи и фекалиях носителей;

- близость TTV к семейству Pawoviridae,некоторые из его вирусов имеют фекально-оральный механизм передачи;

- повышенная частота выявления TTV DNA среди лиц с наличием HAVAb;

- зафиксированная в Китае вспышка острого гепатита с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, ассоциированного с TTV

Обнаружение TTV DNA у животных, чье мясо повсеместно используется в питании человека, не исключает возможности реализации пищевого пути передачи TTV при потреблении мясных продуктов, зараженных TTV, без должной термической обработки продукта.

Выявлена прямая зависимость между концентрацией вируса, обнаруженного в крови, и его наличием в фекалиях.

Обнаружение TTV DNA в желчи и совпадение характеристик этих изолятов вируса с частицами TTV, выделенными из крови и фекалий, позволяет, по аналогии с гепатитами А и Е, утверждать, что TTV размножается в гепатоцитах, откуда поступает в желчные протоки, с желчью попадает в кишечник и далее - в фекалии. Так как TTV не имеет липидной оболочки, его инфекционность не снижается под воздействием желчных кислот, растворяющих липидную оболочку других вирусов. TTV DNA также удалось обнаружить в слюне, семенной жидкости и вагинальном секрете. Установлено, что основным органом репликации данного вируса является печень.

Подтверждением парентеральной передачи TTV служат результаты, полученные в Национальном институте здоровья (ССА), свидетельствующие о том, что TTV-инфекция статистически чаще регистрируется среди пациентов, ранее имевших переливания крови (26,4 %), по сравнению с теми, кто не получал гемотрансфузий (4,7 %).

Частота выявления TTV DNA в группах риска (больные, получающие лечение хроническим гемодиализом, гемофилики, внутривенные наркоманы, женщины, занимающиеся проституцией, гомосексуалисты) в 2 раза и более превышает результат определения данного вируса среди доноров крови.

Не исключается возможность перинатальной передачи вируса от инфицированной матери новорожденному ребенку. Существует мнение и о высокой вероятности полового пути передачи TTV. Об этом свидетельствуют результаты выявления TTV DNA в семенной жидкости и цервикальном секрете.

Распространенность. В европейских странах частота выявления TTV DNA находится на уровне 1,9-16,7 %, в странах Азии - от И до 42 %, в ССА - от 1,0 до 10 % в странах Южной Америки - от 10 до 62 %, а в большинстве стран Африки - от 44 до 83 %.

TTV DNA выявляется с большей частотой у лиц, получавших трансфузии крови и ее препаратов, а также у реципиентов органов Однако проведенные исследования у здоровых доноров крови показали, что XTV DNA встречается в различных регионах с частотой от 2 до 38 %, причем наиболее широко TTV распространен в странах Юго-Восточной Азии. Часто TTV DNA выявляется у больных с другими вирусными гепатитами (А, В, С), хотя статистически достоверной разницы по частоте распространения с группой здоровых лиц не выявлено. Исследования по генотипированиго TTV DNA, проведенные в различных регионах, не выявили взаимосвязи определенного генотипа с конкретной территорией. Практически везде наиболее широко представлен TTV генотипа Gla и Gib.

Особенности клинической картины.В настоящее время не исключается возможность связи вируса TTV с возникновением гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), однако при исследовании гепатоцитов, полученных от больных первичным раком печени с наличием TTV ДНК в сыворотке крови, интегрированная ДНК вируса не обнаружена. В настоящее время зарегистрированы случаи появления TTV DNA с последующей ее персистенцией и дальнейшим исчезновением Длительное обнаружение TTV DNA без биохимических и морфологических изменений функции печени указывает на существование бессимптомного носительства вируса. По наблюдению A. Matsumoto с соавт, TTV ДНК может персистировать в течение 22 лет. По последним данным, отсутствует строгая взаимосвязь TTV с хроническим гепатитом неустановленной этиологии При исследовании микст-гепатита (HCV + TTV) сформировалось мнение, что TTV не оказывает воздействия на течение хронического гепатита С и возможную его трансформацию в цирроз печени.

Подавляющее большинство исследователей считают, что TTV не вызывает гепатита В качестве одного из доводов приводятся результаты экспериментального заражения шимпанзе, при котором отсутствует повышение активности трансаминаз, а также нет гистологических проявлений воспаления печеночной ткани, несмотря на активную репликацию TTV ДНК в гепатоцитах Сравнение биохимических и морфологических различий среди лиц с наличием TTV и без него также свидетельствует об отсутствии гепатита, ассоциированного с этим вирусом. Единственное зарегистрированное отличие между больными хроническим гепатитом "ни В, ни С" в зависимости от наличия ТТV DNA - несколько более высокие показатели активности у-глута-милтранспептидазы у инфицированных лиц.

Особенности диагностики. В настоящее время основным методом, применяемым для изучения широты распространения TTV, является полимеразная цепная реакция. Для ее проведения избраны праймеры, информация о которых закодирована в консервативном регионе TTV ДНК. Среди больных острым гепатитом "ни А, ни G" частота выявления TTV DNA составила от 13,6 до 43,0 %. Помимо качественного варианта метода выявления TTV DNA, также разработан и количественный вариант. Появившаяся возможность определения антител позволит получить более точную информацию о широте распространения TTV.

Дальнейшие исследования позволят определить гепато-тропность этого возбудителя, не доказанную в настоящее время, уточнить эпидемиологические и клинические характеристики, а также выработать эффективные методы диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.

Вирус TTV (transfusion transmitted virus, Torque teno virus) был открыт в 1997 в сыворотке крови японского пациента с посттрансфузионным (после переливания крови) гепатитом неясной этиологии.

Вирус TTV

TTV - это небольшой вирус без оболочки, содержащий циклическую ДНК. По геномной организации TTV схож с патогеном животных CAV (chicken anemia virus) из семейства Circoviridae. Таким образом, вирус TTV является первым цирковирус-подобным вирусом, обнаруженным у человека. На сегодняшний день вирус отнесен к новому роду Anellovirus. Родственные TTV вирусы были найдены у кур, свиней, коров, овец, собак, тупайи и приматов, включая человекообразных обезьян.

Вирус TTV вызывает долгую, практически пожизненную виремию (носительство с выделением вируса в окружающую среду) у большинства людей независимо от возраста, состояния здоровья и других параметров. Инфекция носит персистирующий характер, реплицирующийся вирус присутствует в самых разных участках организма, включая костный мозг, лимфоидную ткань, легкие и печень.

Фактически от 70% до 90% всей мировой популяции человека являются носителями вируса TTV, и пока что вирус не был с уверенностью ассоциирован с каким-либо заболеванием, похоже обладая замечательной способностью приспосабливаться к своему хозяину. Используя qPCR, Vasilyev EV et al. продемонстрировали, что 94% здоровых людей имеют вирусную нагрузку TTV более, чем 1000 копий на 1 мл крови.

Повышенная вирусная нагрузка TTV отмечена у пациентов с тяжелой идиопатической воспалительной миопатией, раком и волчанкой. Активная репликация вируса также была обнаружена у детей с частыми острыми респираторными заболеваниями.

Пациенты с гемофилией имеют высокий риск инфицирования GBV-C/HGV и TTV.

Инфицированию TTV среди детей наиболее подвержены те, кто часто контактирует с медицинской средой, дети из плохих социальных условий и из семей с хроническими заболеваниями. Вирус часто встречается у пациентов, проходящих процедуру гемодиализа, что указывает на его ассоциативность с заболеваниями почек.

Еще более удивительна генетическая вариабельность вируса. Все TTV делят на 4 главных генетических группы, которые имеют как минимум 50% различий друг от друга в нуклеотидной последовательности.

Очевидно, что вирус, который присутствует у каждого, не может быть патогенным как таковой. С другой стороны, некоторые группы исследователей утверждают, что определенные генотипы вируса могут быть специфически ассоциированы с заболеваниями. Например, следуя предположению ученых, впервые обнаруживших TTV, инфицирование прототипом вируса первого генотипа может быть ассоциировано с посттрансфузионным гепатитом.

Патогенным для человека считается TTV генотипа 1а, обладающий выраженной гепатотропностью. Контагиозность TTV доказана путем введения культуры TTV генотипа 1а в кровь шимпанзе, что привело к развитию биохимических и гистологических проявлений острого гепатита.

Несмотря на то, что вирус был впервые обнаружен у больного гепатитом, исследования показали, что вирус распространен практически повсеместно (встречается более чем у 90% взрослых) и что он не является агентом, вызывающим гепатит. TTV так же не является причиной хронической печеночной недостаточности неизвестной этиологии и не влияет на степень поражения печени при коинфекции с HBV или HCV.

Основной путь передачи вируса - парентеральный, но не отрицается возможность фекально-орального распространения вируса и возможность передачи вируса половым путем . В группе риска находятся реципиенты компонентов крови, наркоманы, сексуальные партнеры, существует риск передачи вируса через бытовые контакты.

Распространенность виремии варьирует от 2 до 12% у доноров крови, однако, с использованием праймеров для высококонсервативных последовательностей, ДНК TTV была обнаружена более чем у 90% некоторых групп населения. Распространенность TTV колеблется от 40 до 70% у больных гемофилией, пациентов на гемодиализе и наркоманов, но может быть и выше при использовании различных праймеров.

Диагностика TTV

Доступные лабораторные тесты:

• Вирус обнаруживается методом ПЦР, это основной способ обнаружения вируса.

• Не существует FDA-лицензированных тестов для скрининга доноров крови. Не существует руководств FDA или стандартов AABB для контроля доноров на носительство TTV. Нет причины для отстранения донора при отсутствии ассоциации с заболеваниями.

Симптомы TTV инфекции

Человек, будучи носителем данного штамма, может не подозревать об этом, так как, сохраняясь в организме долгое время, вирус может не вызывать симптомов и не приводить к каким-либо морфологическим и биохимическим изменениям в структуре и функциях организма. Установлено, что основным органом репликации данного вируса является печень, но вирус размножается и во всех других средах организма.

TTV первоначально считали причиной острого и хронического не-А-не-Е гепатита, гепатит-ассоциированной апластической анемии, острой печеночной недостаточности, цирроза печени, но эти ассоциации были исключены.

Вирус-специфических симптомов официально достоверно выявлено не было, но некоторые медицинские исследования все же утверждают обратное. Персистенция TTV 1а сопровождается поражением эпителия мелких желчных протоков с развитием картины минимального портального холангита. Среди эпителиальных клеток постоянно встречались активированные лимфоциты и апоптозные тельца. При проведении электронномикроскопического исследования могут быть выявлены гепатоциты с наличием в цитоплазме частиц TTV. Обнаружено проникновение этих частиц в просвет желчных капилляров, находящихся на границе между гепатоцитами, откуда частицы ТТV с током желчи проникают в желчные протоки с последующей инвазией их эпителиальных клеток в самых начальных отрезках билиарного тракта. Проявления минимального портального холангита существенно отличают TTV-вирусное поражение печени от ее поражения другими гепатотропными вирусами.

Таким образом, при развитии вирусного поражения печени наблюдается развитие гемодинамического блока преимущественно в области портальных трактов, следствием которого является каскад патологических изменений, определяющих характер нарушений портопеченочного кровотока, по которому можно предположить этиологию заболевания. Нарастание гемодинамических нарушений в динамике свидетельствует о необходимости проведения лечения больным с TTV-инфекцией.

Лечение TTV инфекции

Если функции печени не нарушены, лечения не требуется.

Лечение интерфероном ассоциировано с вирусной нагрузкой во время коинфекции с другими вирусными гепатитами.

Прогноз

Дальнейшие исследования позволят определить гепатотропность этого возбудителя, не доказанную в настоящее время, уточнить эпидемиологические и клинические характеристики, а также выработать эффективные методы диагностики, лечения и профилактики данного заболевания.

Патогенность вируса все еще исследуется, его значимость для клинической диагностики однозначно не очевидна, но неофициально среди пациентов замечено его действие на печень и желчный пузырь с симптомами холецистита.

В 1997 г. Т. Nishizawa, H. Okamoto и соавт. впервые описали 5 случаев посттрансфузионного гепатита, развившегося у пациентов через 8-11 нед после переливания крови, при которых удалось выявить ДНК нового возбудителя, ассоциированного с поражением печени. При изучении гепатитов сложилась традиция вновь выявленные вирусы обозначать инициалами пациента, у которого впервые был зарегистрирован позитивный результат. Исходя из этого, вирус получил обозначение TTV. Однако его первичное определение у больных с посттрансфузионным гепатитом закрепило за вирусом название transfusiontransmittedvims, т. е. вирус, передающийся при переливании крови.

Новый гепатотропный вирус является ДНК-содержащим, размером 30-50 нм, имеет циркулярный геном, обратно закрученный, и состоит приблизительно из 3500-4000 нуклеотидов. Геном TTV представлен одноцепочечной ДНК. В начальной фазе изучения TTV был отнесен к семейству Раrvoviridae. Однако при сравнении характеристик TTV с вирусами, входящими в семейство Gircoviridae(с вирусом анемии цыплят, цирковирусами свиней и растений), была выявлена определенная близость между ними (наличие у них одноцепочечной молекулы ДНК). Несмотря на то, что размеры вируса и протяженность генома больше у TTV, чем у цирковирусов, плотностные характеристики этих вирусов близки, что указывает на схожее соотношение белка и ДНК. Это позволило классифицировать TTV как нового члена семейства Circoviridae. По мнению ряда ученых, TTV можно признать первым членом нового семейства вирусов, которое могло бы быть обозначено как Circinoviridae(от лат. circinatio- "описывающий круг").

Сравнение более 200 изолятов TTV, полученных в различных регионах мира, позволило Н. Okamoto с соавт. выделить 16 генотипов вируса, который отнесли к инфекциям с кровоконтактным механизмом передачи возбудителя. При несовпадениях нуклеотидных последовательностей более чем на 30 % изолят рассматривался как генотип, а в интервале от 11 до 15 % как его субтип. Генотипирование изолятов TTV, полученных от одного и того же пациента, продемонстрировало возможность одновременной циркуляции нескольких генотипов вируса. Изучение изолятов TTV, выделенных из плазмы и мононуклеарных клеток периферической крови (МКПК), установило у одного и того же пациента наличие различных генотипов. Эти данные позволили высказать гипотезу о существовании органотропизма для различных вариантов TTV. Однако полученные результаты можно объяснить и тем, что TTV может быть скрыт в МКПК и при этом избегает иммунного ответа.

Заслуживает внимания факт обнаружения TTV DNA в сыворотке крови и фекалиях больных в острой фазе гепатита, в связи с чем высказано предположение о том, что TTV может быть очередным представителем группы энтерально передающихся гепатитов.

Это положение могут подтвердить следующие факты:

• отсутствие строгой зависимости широты распространения вируса от парентеральной нагрузки;

• выявление TTV ДНК в образцах желчи и фекалиях носителей;

• близость TTV к семейству Pawoviridae,некоторые из его вирусов имеют фекально-оральный механизм передачи;

• повышенная частота выявления TTV DNA среди лиц с наличием HAVAb;

• зафиксированная в Китае вспышка острого гепатита с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, ассоциированного с TTV

Обнаружение TTV DNA у животных, чье мясо повсеместно используется в питании человека, не исключает возможности реализации пищевого пути передачи TTV при потреблении мясных продуктов, зараженных TTV, без должной термической обработки продукта.

Выявлена прямая зависимость между концентрацией вируса, обнаруженного в крови, и его наличием в фекалиях.

Обнаружение TTV DNA в желчи и совпадение характеристик этих изолятов вируса с частицами TTV, выделенными из крови и фекалий, позволяет, по аналогии с гепатитами А и Е, утверждать, что TTV размножается в гепатоцитах, откуда поступает в желчные протоки, с желчью попадает в кишечник и далее - в фекалии. Так как TTV не имеет липидной оболочки, его инфекционность не снижается под воздействием желчных кислот, растворяющих липидную оболочку других вирусов. TTV DNA также удалось обнаружить в слюне, семенной жидкости и вагинальном секрете. Установлено, что основным органом репликации данного вируса является печень.

Подтверждением парентеральной передачи TTV служат результаты, полученные в Национальном институте здоровья (США), свидетельствующие о том, что TTV-инфекция статистически чаще регистрируется среди пациентов, ранее имевших переливания крови (26,4 %), по сравнению с теми, кто не получал гемотрансфузий (4,7 %).

Частота выявления TTV DNA в группах риска (больные, получающие лечение хроническим гемодиализом, гемофилики, внутривенные наркоманы, женщины, занимающиеся проституцией, гомосексуалисты) в 2 раза и более превышает результат определения данного вируса среди доноров крови.

Не исключается возможность перинатальной передачи вируса от инфицированной матери новорожденному ребенку. Существует мнение и о высокой вероятности полового пути передачи TTV. Об этом свидетельствуют результаты выявления TTV DNA в семенной жидкости и цервикальном секрете.

Распространенность. В европейских странах частота выявления TTV DNA находится на уровне 1,9-16,7 %, в странах Азии - от И до 42 %, в США - от 1,0 до 10 % в странах Южной Америки - от 10 до 62 %, а в большинстве стран Африки - от 44 до 83 %.

TTV DNA выявляется с большей частотой у лиц, получавших трансфузии крови и ее препаратов, а также у реципиентов органов Однако проведенные исследования у здоровых доноров крови показали, что XTV DNA встречается в различных регионах с частотой от 2 до 38 %, причем наиболее широко TTV распространен в странах Юго-Восточной Азии. Часто TTV DNA выявляется у больных с другими вирусными гепатитами (А, В, С), хотя статистически достоверной разницы по частоте распространения с группой здоровых лиц не выявлено. Исследования по генотипированиго TTV DNA, проведенные в различных регионах, не выявили взаимосвязи определенного генотипа с конкретной территорией. Практически везде наиболее широко представлен TTV генотипа Gla и Gib.

Особенности клинической картины. В настоящее время не исключается возможность связи вируса TTV с возникновением гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), однако при исследовании гепатоцитов, полученных от больных первичным раком печени с наличием TTV ДНК в сыворотке крови, интегрированная ДНК вируса не обнаружена. В настоящее время зарегистрированы случаи появления TTV DNA с последующей ее персистенцией и дальнейшим исчезновением. Длительное обнаружение TTV DNA без биохимических и морфологических изменений функции печени указывает на существование бессимптомного носительства вируса. По наблюдению A. Matsumoto с соавт, TTV ДНК может персистировать в течение 22 лет. По последним данным, отсутствует строгая взаимосвязь TTV с хроническим гепатитом неустановленной этиологии. При исследовании микст-гепатита (HCV + TTV) сформировалось мнение, что TTV не оказывает воздействия на течение хронического гепатита С и возможную его трансформацию в цирроз печени.

Подавляющее большинство исследователей считают, что TTV не вызывает гепатита. В качестве одного из доводов приводятся результаты экспериментального заражения шимпанзе, при котором отсутствует повышение активности трансаминаз, а также нет гистологических проявлений воспаления печеночной ткани, несмотря на активную репликацию TTV ДНК в гепатоцитах Сравнение биохимических и морфологических различий среди лиц с наличием TTV и без него также свидетельствует об отсутствии гепатита, ассоциированного с этим вирусом. Единственное зарегистрированное отличие между больными хроническим гепатитом "ни В, ни С" в зависимости от наличия ТТV DNA - несколько более высокие показатели активности у-глута-милтранспептидазы у инфицированных лиц.

Особенности диагностики. В настоящее время основным методом, применяемым для изучения широты распространения TTV, является полимеразная цепная реакция. Для ее проведения избраны праймеры, информация о которых закодирована в консервативном регионе TTV ДНК. Среди больных острым гепатитом "ни А, ни G" частота выявления TTV DNA составила от 13,6 до 43,0 %. Помимо качественного варианта метода выявления TTV DNA, также разработан и количественный вариант.

Процедура взятия биоматериала оплачивается отдельно и зависит от типа материала:

Гепатит TTV – это антропонозная инфекция с преимущественно парентеральным механизмом передачи, вызываемая гепатотропным ДНК-содержащим вирусом. Среди пациентов встречается как бессимптомная виремия, так и манифестная форма гепатита (желтушность и зуд кожи, боли в правом боку, диспепсия и пр.). Единственным способом диагностики заболевания является определение участков ДНК вируса методом ПЦР как качественно, так и количественно. Специфическое лечение не разработано. Хорошие результаты дает совместное применение тилорона и комбинации глицирризиновой кислоты с фосфолипидами. При ассоциации с другими вирусными гепатитами применяют пегелированный интерферон α-2а в сочетании с рибавирином.

МКБ-10

Общие сведения

TT-вирусная инфекция распространена повсеместно, однако плотность инвазии различна. Наибольший процент зараженности регистрируется в странах Африки, Азии и Южной Америки. На европейском континенте он составляет в среднем около 15%. На сегодняшний день не установлено, является вирус облигатным или условно патогенным паразитом. Патоген был обозначен как transfusion transmitted virus - вирус, передающийся при трансфузии крови. Впервые данный инфекционный агент был обнаружен в 1997 г. у пациента с посттрансфузионным гепатитом неясной этиологии. На современном этапе развития вирусологии TTV является единственным вирусом, геном которого представлен одноцепочечной кольцевой молекулой ДНК.

Причины

Возбудитель заболевания – ДНК-содержащий вирус из семейства Circoviridae. Микроорганизм достаточно устойчив во внешней среде. Сухожаровая обработка при 65⁰С в течение 96 часов не инактивирует его, однако при повышении температуры инфекция погибает. Эффективна иммунная очистка. TTV обладает высокой способностью к мутациям. У одного человека может определяться сразу несколько его вариантов.

Источником и резервуаром инфекции служит зараженный человек. Основными механизмами передачи являются парентеральный и половой. В связи с обнаружением вируса в желчи и фекалиях зараженных возможна также реализация фекально-орального механизма. Отмечены случаи трансплацентарной передачи патогена. Обнаружение ДНК возбудителя в крови животных (быков, овец) не исключает возможности заражения с мясом, прошедшим недостаточную термическую обработку. Чаще вирус обнаруживается у пациентов на хроническом гемодиализе, больных гемофилией, наркоманов, гомосексуалов. Встречаются коинфекции с ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами С и В.

Патогенез

Механизм развития гепатита TTV до конца не изучен. Принято считать, что инфекция протекает в виде длительной хронической бессимптомной виремии. До сих пор не ясна точная связь заражения с развитием манифестных форм гепатита. Вирус обнаруживается как у здоровых людей, так и у пациентов с признаками биохимической активности процесса (повышение уровня АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП). Путем множества исследований было доказано, что клетки печени являются основным местом репликации патогена.

Кроме того, ДНК инфекционного агента обнаруживается в мононуклеарах периферической крови, лимфоидных клетках, костном мозге, слюне, вагинальном секрете, семенной жидкости, желчи. В печени при ТТV-инфекции определяется лимфоцитарная инфильтрация портальных трактов, поражение эпителия желчевыводящих протоков (минимальный портальный холангит), очаговые некрозы гепатоцитов, жировая дистрофия.

Симптомы гепатита TTV

Инкубационный период неизвестен. Характерна длительная бессимптомная виремия. Во множестве экспериментов на шимпанзе у животных наблюдалась самостоятельная элиминация вируса. При TTV-гепатите возникают типичные симптомы обычного вирусного гепатита. Отмечается длительное латентное течение инфекции с периодическими обострениями. Во время ремиссии единственными признаками, указывающими на заболевание, являются гепатомегалия и определение ДНК вируса в крови. При реактивации процесса определяется желтуха, зуд кожи, тяжесть в правом подреберье, увеличение живота, снижение массы тела, диспепсия, астенический синдром.

Кроме того, наличие вируса отмечается у части больных с системной красной волчанкой, псориазом, ревматоидным артритом. Возбудитель обнаружен у некоторых пациентов с сахарным диабетом. Дискутируется роль вируса в развитии гломерулонефрита и васкулитов. Однако конкретных доказательств о роли патогена в развитии перечисленных заболеваний нет. Иммунный ответ характеризуется неполноценностью образующихся антител, о клеточном иммунитете данных нет.

Осложнения

Гепатит TTV характеризуется теми же осложнениями, что и обычный вирусный гепатит. При фульминантном течении развивается острая почечная недостаточность, ДВС-синдром, острая печеночная недостаточность с глубокой комой, гипотензией, тахикардией, геморрагическим синдромом. Хронический гепатит способствует формированию цирроза с возникновением портальной гипертензии, печеночной энцефалопатии, кровотечения из расширенных вен пищевода, асцита, гепаторенального и геморрагического синдромов. Однако недостаточно исследований для связывания носительства ТТV-инфекции с осложнениями, возникающими у больных другими заболеваниями. Кроме того, патоген обнаруживается и у совершенно здоровых людей.

Диагностика

- Биохимическое исследование крови. Обнаруживается увеличение печеночных трансаминаз (АСТ, АЛТ). Показатели ЩФ и ГГТП остаются нормальными или слегка повышенными. ПТИ и альбумин для стадии гепатита обычно в пределах нормы.

- Молекулярно-генетическая диагностика. Единственным способом, позволяющим идентифицировать ТТ-вирусную инфекцию, является обнаружение специфических ДНК-участков методом ПЦР в сыворотке крови пациентов. Данный метод используется только в тех случаях, когда все возможные причины гепатита были исключены.

В научных исследованиях используют серологические методы с определением специфических антител, однако в рутинной практике данный способ не применяется. Кроме того, часто встречается коинфекция с вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекций. В этом случае определяются специфические маркеры соответствующих заболеваний. Дифференциальная диагностика проводится со всеми причинами, способными вызвать гепатит.

Лечение гепатита TTV

Лечение острого и обострение хронического гепатита должно проводиться в стационаре. Терапия в этом периоде направлена на компенсацию функций печени, предотвращение прогрессирования процесса и развития осложнений. Основными этапами является соблюдение соответствующей диеты, дезинтоксикационная терапия с применением растворов глюкозы, использование гепатопротектеров и эссенциальных фосфолипидов, по показаниям – мочегонных препаратов, лактулозы, препаратов альбумина.

Специфическое противовирусное лечение проводится амбулаторно. Определенной схемы, способствующей выздоровлению, не разработано. Однако получены хорошие результаты при использовании тилорона и комбинированного препарата глицирризиновой кислоты и фосфолипидов. Выздоровление отмечается более чем в 60% случаев. При микст-инфекции с гепатитом С применяют пегелированные интерфероны с рибавирином. Элиминация патогена наблюдается в 45% случаев.

Прогноз и профилактика

При гепатите, ассоциированном с TT-вирусной инфекцией, прогноз относительно благоприятный, так как использование специфической терапии способствует выздоровлению более половины пациентов. Однако недостаточно данных относительно необходимости лечения бессимптомной виремии в виду того, что у многих инфицированных наблюдается самопроизвольная элиминация вируса. Специфическая профилактика не проводится. На данном этапе изучения вируса разработка вакцины невозможна из-за высокой вариабельности патогена. Мероприятия неспецифической защиты включают в себя соблюдение правил личной гигиены, достаточную термическую обработку мяса, одноразовое использование шприцев, обработку медицинского инструментария, использование контрацептивов.

Читайте также: