Авторы тем кишечных инфекций

Тема и ее актуальность

Острые кишечные инфекции (ОКИ) до настоящего времени занимают ведущее место в инфекционной патологии детей и взрослых, уступая по заболеваемости только гриппу и острым респираторным инфекциям. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируются до 1-1,2 млрд. диарейных заболеваний, и около 5 млн. детей умирает от кишечной инфекции. Уровень заболеваемости в России остается постоянно высоким в течение последнего десятилетия. Это определяет первостепенное значение всесторонней оценки синдрома диареи в ранней диагностике и первичной дифференциальной диагностике острых кишечных инфекций на врачебном участке. В учебном пособии представлены следующие темы: пищевые токсикоинфекции (ПТИ), сальмонеллез - обширная группа кишечных инфекций, развивающихся после употребления в пищу продуктов, инфицированных патогенными или условно патогенными микроорганизмами, характеризуются внезапным началом, синдромом интоксикации, гастроэнтерита, развитием обезвоживания различной степени. На их долю приходится 1/3 всех острых кишечных заболеваний. ПТИ вследствие их бурного и скоротечного течения являются заболеваниями, с которыми чаще встречаются врачи общей практики, службы скорой помощи. От умелой и правильной тактики ведения больных зависит исход и прогноз после кишечных инфекций.

Шигеллез - относится к числу распространенных антропонозных кишечных инфекций. Вызывается бактериями рода шигелла, протекающая с преимущественным поражением дистального отдела толстого кишечника. Заболеваемость регистрируется в виде групповых и спорадических вспышек. Клинической особенностью течения шигеллеза на современном этапе является значительная частота стертых вариантов, трудных в диагностике. Функциональные и морфологические изменения в кишечнике, обусловленные инфекционным процессом, сдвиги в составе кишечной микрофлоры приводят к формированию стойкого дисбактериоза, обострения хронических болезней органов пищеварения.

Холера - острое инфекционное заболевание из группы карантинных инфекций. Характеризуется способностью к пандемическому распространению. При несвоевременной диагностике и запаздывании патогенетической терапии заболевание протекает в тяжелой форме с развитием гиповолемического шока (летальность - от 20 до 70%). Прогноз заболевания во многом зависит от своевременной диагностики и проведения адекватных неотложных мероприятий врачами первичной медицинской сети.

Цель учебного пособия: научить студентов проводить на догоспитальном и госпитальном этапах диагностику кишечных инфекций на основании анамнестических, эпидемиологических и клинических данных. Уметь правильно интерпретировать данные вспомогательных и лабораторных методов обследования для назначения адекватной терапии в зависимости от этиологии, локализации, степени тяжести ведущего клинического синдрома. Оказывать экстренную медицинскую помощь при осложнениях, приобрести навыки ведения больного в стационаре, познакомить с принципами реабилитации реконвалесцентов, правильно организовать противоэпидемические мероприятия в очаге.

В учебном пособии представлены:

- Таксономия, строение и основные свойства возбудителей кишечных инфекций; эпидемиология кишечных инфекций; анатомо-физиологические особенности ЖКТ, почек; патофизиология основных клинических синдромов: интоксикации, гастроэнтерита, энтероколита, механизм развития гиповолемического, инфекционно-токсического шока.

- Клинические ситуационные задачи с эталонами ответов.

- Схемы ориентировочной основы действий врача при обследовании на ОКИ.

- Таблицы дифференциально-диагно-стических признаков холеры, дизентерии, ПТИ, ротавирусного гастроэнтерита.

- Таблица дифференциально-диагности-ческих признаков холеры и отравлений химическими веществами.

- Таблица степеней обезвоживания при ОКИ.

- Приложения: приказ МЗ СССР № 475; забор материала при кишечных инфекциях, макроскопическое исследование кала.

- Список основной и дополнительной литературы.

Область применения: учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности: лечебное дело, медико-профилактическое дело.

Татьяна Васильевна Гитун

Острые кишечные инфекции. Как с ними бороться

Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются одними из самых распространенных инфекционных заболеваний. Они характеризуются не только высокой заболеваемостью, но и, к сожалению, достаточно высокой летальностью. К ним относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, холера и др. Эти опасные для здоровья людей заболевания приводят к поражению не только желудочно-кишечного тракта, но и других органов и систем. После кишечных инфекций, особенно в случаях самолечения, могут развиваться осложнения и переход в хроническую форму. В связи с этим особенно важно знать, что именно следует предпринимать в том случае, если вы заболели, а чего ни в коем случае нельзя делать. А также необходимо иметь представление об основных симптомах и способах распознавания ОКИ. Об этом мы и расскажем в нашей книге. А выполнение этих советов поможет сохранить здоровье.

– не рекомендуется приобретать продукты в местах, не предназначенных для торговли, и у лиц, не имеющих разрешения на право торговли, покупать плоды нестандартного качества, с признаками порчи;

– большой вред здоровью могут нанести купленные бахчевые культуры в разрезанном виде;

– перед употреблением в пищу овощи и фрукты следует тщательно мыть под струей проточной воды;

– для питья следует использовать только кипяченую воду;

– необходимо соблюдать сроки реализации и температурный режим при хранении скоропортящихся продуктов (молока, кисломолочных продуктов, мяса, колбас и рыбы);

– необходимо строго соблюдать правила личной гигиены.

Что необходимо знать об острых кишечных инфекциях

Острая кишечная инфекция – собирательное понятие. Сюда входят кишечные инфекции, вызванные вирусами (энтеровирусная, ротавирусная инфекция), бактериями (сальмонеллез, дизентерия, холера, E.coli-инфекция), а также токсинами бактерий (стафилококковая кишечная токсикоинфекция).

Возбудители острой кишечной инфекции – многочисленная группа бактерий, вирусов, простейших и гельминтов, которые могут вызывать дисфункцию кишечника. Наиболее часто в клинической практике заболевание обусловлено дизентерийными палочками (шигеллами), сальмонеллами, патогенными кишечными палочками (эшерихиями), стафилококками, клебсиеллами, протеем, кампилобактериями, иерсиниями, синегнойной палочкой, холерными вибрионами и др. Из вирусов наибольшее значение имеют ротавирусы, энтеровирусы Коксаки и ЭКХО, корона-вирусы, аденовирусы, вирусы Норфолк и др. Диарея может быть также обусловлена амебами, лямблиями, криптоспоридиями. Данный перечень возбудителей далеко не полон, многие из них недостаточно изучены. Постоянно открываются все новые возбудители такого рода заболеваний.

Вероятность возникновения острых кишечных инфекций высока, они регистрируется в течение всего года с подъемом в летне-осенний период. Болеют взрослые и дети, причем чаще в возрасте от 1 до 7 лет.

Летальность достаточно высока, особенно у детей раннего возраста.

Источник инфекции – больной человек, а также носители возбудителей заболевания. Наиболее опасны больные легкими, стертыми и бессимптомными формами ОКИ. В детских коллективах источниками эпидемических вспышек нередко бывают работники пищеблоков. Основной механизм передачи – фекально-оральный, реализующийся пищевым, водным и контактно-бытовым путями, реже – воздушно-пылевым путем. В передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи). Заражению способствуют антисанитарные условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление зараженных продуктов питания, хранившихся или готовившихся с нарушением правил.

Восприимчивость к острым кишечным инфекциям весьма высока. Риск заражения зависит от дозы попавшего в организм возбудителя, его вирулентности, а также от состояния барьерной и ферментативной функций желудочно-кишечного тракта и активности иммунной системы. Наиболее восприимчивыми являются дети раннего возраста, недоношенные, а также находящиеся на искусственном вскармливании. Инкубационный период длится от нескольких часов до 7 дней, за ним следуют периоды разгара заболевания и реконвалесценции (восстановления). Их длительность может быть различной и зависит от этиологии, клинической формы болезни и тяжести заболевания.

Диагностика острых кишечных инфекций

У больных необходимо выяснить:

– время начала заболевание (внезапно или постепенно, наличие инкубационного или продромального периода);

– факторы риска (поездки в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, употребление в пищу некачественных продуктов или воды, купание в загрязненных водоемах, контакт с животными и т. д.);

– наличие регулярного или недавнего приема лекарств (антибиотиков, антацидов, противодиарейных средств, стероидов, иммунодепрессантов);

– характер испражнений (водянистые, кровянистые, с примесью слизи или гноя, жирные и т. д.), частоту стула, количество и болезненность испражнений;

– возраст, фоновые и сопутствующие заболевания, предрасполагающие к развитию острой кишечной инфекции (ВИЧ-инфекция, алкоголизм и т. д.);

– наличие других факторов, предрасполагающих к развитию такого рода заболеваний.

Диагностика острых кишечных инфекций основывается на эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. В большинстве случаев при первом осмотре пациента невозможно установить природу происхождения заболевания, поэтому диагностика проводится в 2 этапа:

– I этап – предварительная диагностика (выполняется на основании комплекса клинико-эпидемиологических данных, позволяет предположить этиологию заболевания еще до получения лабораторного подтверждения диагноза);

– II этап – окончательная диагностика (предварительный клинический диагноз дополняется уточнением этиологического фактора после получения результатов бактериологического, серологического и других обследований).

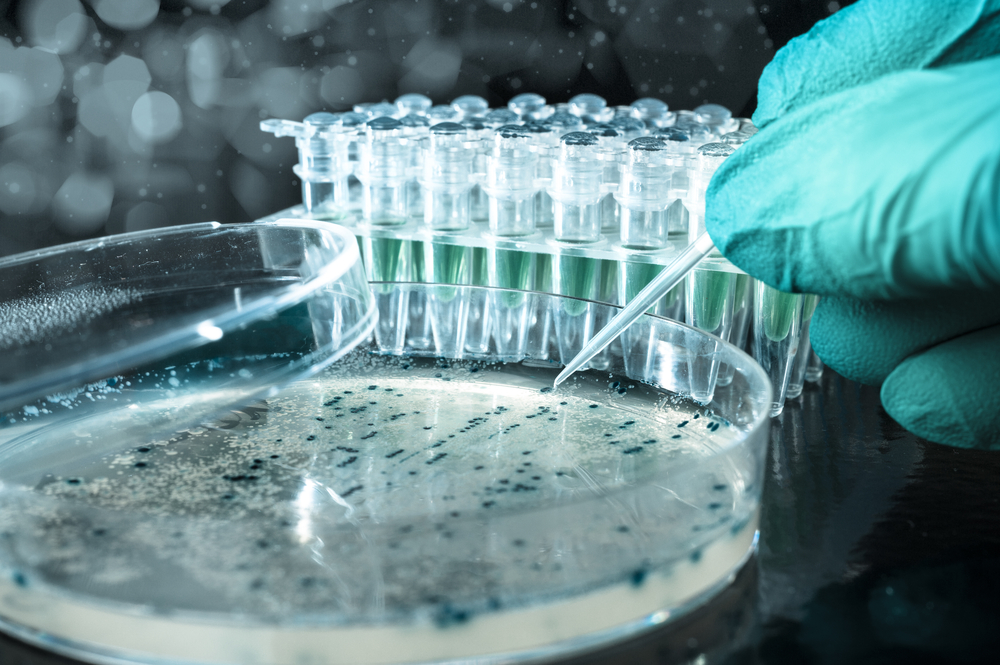

Роль разных методов диагностики неодинакова при разных инфекциях. Результативность лабораторного обследования в значительной мере зависит от своевременности и правильности забора материала у больного и его хранения.

Кишечные инфекции начинаются, как правило, остро. Ведущими клиническими симптомами являются диарея, рвота, боли в животе и симптомы интоксикации.

Диарея – это расстройство кишечной функции, проявляющееся выделением жидких испражнений. При ее оценке необходимо учитывать:

• объем одной дефекации (скудные или обильные выделения);

• характер испражнений (консистенция, цвет, запах, наличие непереваренных комочков пищи);

• патологические примеси в кале (слизь, кровь, гной) и время их появления.

Это расстройство может быть острым, если его продолжительность не превышает 2 недель, и затяжным (персистирующим) при сохранении жидкого стула в течение более длительного срока.

При оценке рвоты учитываются следующие показатели:

• частота (однократная, повторная или многократная (более 5 раз в день);

• объем рвотных масс;

• наличие предшествующей тошноты и чувства облегчения после рвоты.

При определении болей в животе уточняются такие симптомы, как:

• характер (схваткообразный или ноющий);

• локализация и иррадиация,

Так как диарея не является исключительно симптомом ОКИ, необходимо проводить дифференциальную диагностику, чтобы исключить возможность ошибки и проведения неправильного лечения. Тяжесть протекания заболевания определяют синдромы интоксикации и обезвоживания.

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Лобзин Ю.В., Анохин В.А., Халиуллина С.В.

В статье представлен обзор современных представлений об этиологической структуре, диагностике и принципах терапии острых кишечных инфекций у детей . Авторы комментируют особенности ведения этих пациентов, существующие на сегодня в отечественной и зарубежной практике. В рамках доказательной медицины определено отношение к различным препаратам, традиционно включаемым в комплекс лечения детей с инфекционными диареями. Авторами используются результаты собственных исследований, обосновывающих их позицию в обсуждении ряда вопросов совершенствования диагностических и терапевтических подходов в работе с больными острыми кишечными инфекциями .

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Лобзин Ю.В., Анохин В.А., Халиуллина С.В.

ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN. A NEW LOOK AT AN OLD PROBLEM

The article presents an overview of modem ideas about the etiological structure, principles of diagnosis and therapy of acute intestinal infections in children . The authors comment on the features of the diagnosis and treatment of these patients, existing today in the domestic and foreign practice. As part of evidence-based medicine shows the efficacy of various drugs for the treatment of children with infectious diarrhea. The authors used the results of their research to substantiate their position in discussions on several issues of improving diagnostic and therapeutic approaches in working with patients with acute intestinal infections .

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ ПРОБЛЕМУ

Ю.В. Лобзин1, В.А. Анохин2, С.В. Халиуллина2

Российской Федерации, г. Казань (2)

В статье представлен обзор современных представлений об этиологической структуре, диагностике и принципах терапии острых кишечных инфекций у детей. Авторы комментируют особенности ведения этих пациентов, существующие на сегодня в отечественной и зарубежной практике. В рамках доказательной медицины определено отношение к различным препаратам, традиционно включаемым в комплекс лечения детей с инфекционными диареями. Авторами используются результаты собственных исследований, обосновывающих их позицию в обсуждении ряда вопросов совершенствования диагностических и терапевтических подходов в работе с больными острыми кишечными инфекциями.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, этиология, терапия, профилактика, дети.

Этиологическая структура острых инфекционных диарей у детей меняется с течением времени. Причем эта динамика сегодня становится все более очевидной. Тому есть ряд причин: глобализация производства пищевых продуктов, ужесточение требований к их безопасности, консервация и пастеризация большинства продуктов детского питания, естественные экологические причины, определенные успехи в лечении и профилактике ОКИ (введение вакцинации против ротавирусной инфекции в ряде развитых стран) и т.п.

Этиологический диагноз, как показывают многочисленные наблюдения, зависит от места и времени развития заболевания, возраста больных. Так, в развивающихся странах, у детей до 5 лет наряду с вирусными агентами значительную долю в структуре возбудителей острых диарей занимают бактериальные и паразитарные инфекции [11]. В экономически развитых странах

лидирующие позиции в этиологии ОКИ занимают вирусы [13]. Безусловный лидер среди них - ротавирус. Он является причиной более 70% госпитализаций, связанных с ОКИ [11] и его чаще всего выделяют из фекалий больных детей (у 10-35%). Кроме того, достаточно часто, причинами развития острых водянистых диарей у детей первых 5 лет становятся норо- (2-10%), адено-(2-10%) и астровирусы (2-3%) [11, 13].

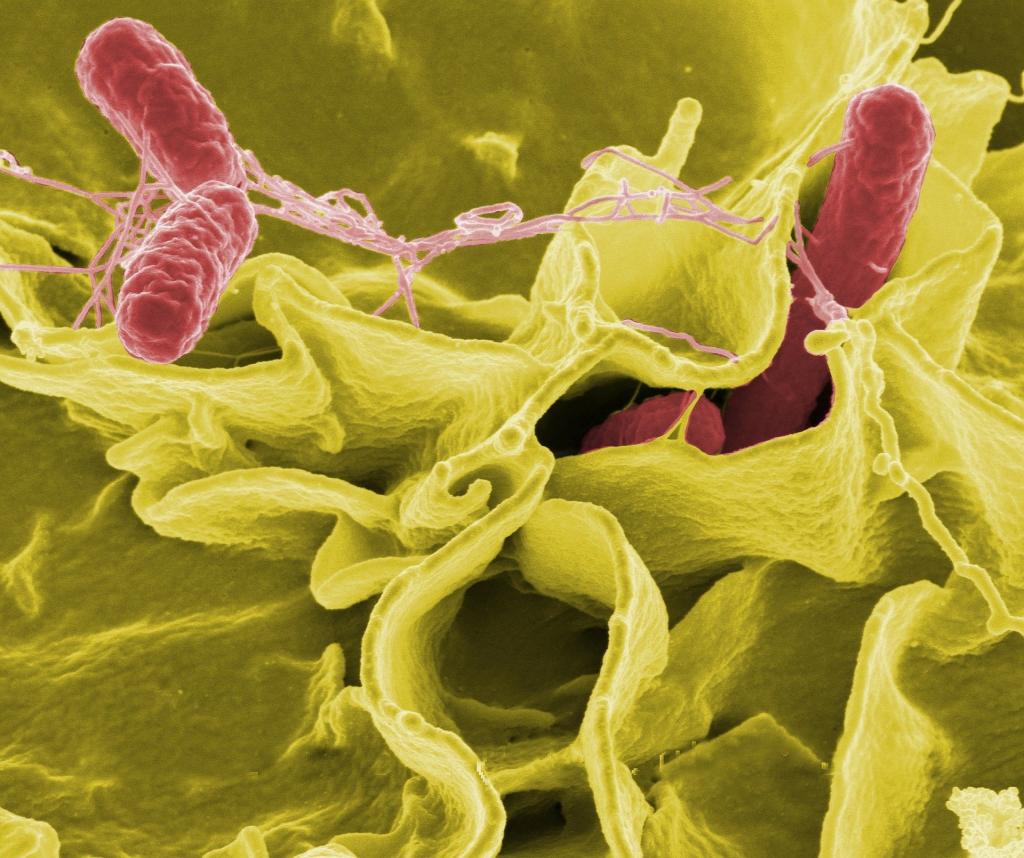

Самой частой причиной бактериальных ОКИ у детей экономически развитых стран являются сальмонеллы (5-8%) и кампилобактеры (4-13%) [11, 13]. Шигел-лы вызывают клинику ОКИ нечасто: 0,31,4% всех заболевших детей до 5 лет [4, 25]. Менее чем у 5% больных ОКИ детей из фекалий выделяют Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histo-lytica и др. [4, 13].

Показатель заболеваемости ОКИ у детей до 17 лет в Российской Федерации в 2013 году составил 671,1 на 100 тыс. (2012 г. - 670,9, а в 2011 г. - 649,3), при этом наиболее пораженными группами были дети первого (2654,3 на 100 тыс.) и второго годов жизни (2175,9 на 100 тыс.) [6]. Этиологическая структура, в целом, совпадает с европейской: преобладают вирусные диареи, из бактериальных - на первом месте стоят сальмонеллезы [10, 13]. По данным собственных исследований [10], среди этиологически расшифрованных ОКИ преобладают ротавирусные гастроэнтериты (59,4%). Сальмонеллы из фекалий детей, госпитализированных по поводу ОКИ, выделяли в 49,4% всех бактериальных диарей, шигеллы Флекснера и Зонне - в 10,3% и E.coli О143 - в 0,3% случаев.

наращивать объемы рутинных лабораторных исследований.

Эффективность лабораторной диагностики инфекционных диарей можно достаточно успешно изменить. Так, она значимо возрастает при целенаправленном сборе эпиданамнеза и корректном клиническом обследовании пациента. К примеру, вероятность выделения возбудителя при гемоколите инфекционной природы возрастает с 1,5% до 87%, а среди причин этого патологического состояния, по данным американских исследователей, чаще всего выявляют шигеллы (49% изолятов), кампилобактеры (20%), сальмонеллы (19%) и энтерогеморрагические кишечные палочки (ЭГКП) О157:Н7 (8%) [12]. В РФ причиной этого клинического варианта ОКИ в 17,1% являются сальмонеллы, реже кампилобактеры и клебсиеллы (по 8,6%) [8]. Если же клиника гемоколита не сопровождается лихорадочной реакцией, то в подавляющем большинстве случаев это связано с ЭГКП О157:Н7 [12].

Тем не менее, сегодня основной причиной острых диарей у детей являются кишечные вирусы. И в нашей стране доминирующим возбудителем на протяжении уже нескольких лет остается ротавирус [6, 10]. Наблюдения за детьми, госпитализированными по поводу вирусных диарей, показали, что именно рота-вирусные гастроэнтериты формируют тяжелые варианты детских ОКИ с высокой лихорадкой, интоксикацией, частой рвотой и обезвоживанием [20]. Респираторная симптоматика регистрируется примерно у 30-50% больных детей.

Норовирусы ответственны, преимущественно, за вспышечный характер заболеваемости среди взрослых и детей старшего возраста [6, 17]. Норовирусные гастроэнтериты занимают лидирующие позиции в этиологической структуре водянистых диарей на территориях, где вакцинация против ротавирусной инфекции включена в обязательный календарь прививок.

К сожалению, развернутая лабораторная диагностика вирусных диарей (определение РНК и ДНК методом PCR, антигенов вирусов экспресс-тестами)

ограниченно доступна. Да, собственно говоря, в практической работе педиатра этого и не требуется. Грамотно организованного и проведенного комплекса кли-нико-эпидемиологической диагностики в совокупности с параклиническими методами исследования вполне достаточно для проведения адекватной терапии.

Параклинические методы исследования могут помочь в решении вопросов дифференциальной диагностики вирусных и бактериальных диарей: лейкоцитоз в общем анализе крови - классический признак бактериальной инфекции; обнаружение лейкоцитов при копроцитоскопии также косвенно подтверждает диагноз бактериальной/инвазивной диареи (чувствительность этого метода 0,73, специфичность 0,84) [21]. Однако, в ранние сроки обследования регистрация умеренного лейкоцитоза, относительного нейтрофиле-за возможна и при вирусной природе диареи, что нередко является основной причиной необоснованного назначения антибактериальной терапии. В развитых странах достаточно широко используется метод определения фекального лактоферрина (чувствительность метода 0,92, специфичность 0,79) [11, 13, 21]. Сдвиг рН кала в кислую сторону (рН Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Если необходимость назначения этой группы препаратов все же возникает, эксперты WHO и WGO рекомендуют ориентироваться на антибиотикочувстви-тельность штаммов, циркулирующих на данной территории [4, 11, 13, 21].

По результатам наших исследований (данные не опубликованы) сальмонеллы по-прежнему доминируют в структуре бактериальных диарей у детей. С учетом их (сальмонелл) антибиотикочувствитель-

ности мы можем рекомендовать в качестве средств стартовой/эмпирической терапии внебольничного (зоонозного) сальмонел-леза препараты групп аминопеницилли-нов, цефалоспоринов III и аминогликози-дов также III поколения. Антибиотиками резерва у детей следует числить фторхи-нолоны. Широко используемые нитрофу-рановые препараты, к сожалению, оказались неэффективными в отношении выделенных штаммов сальмонелл. В качестве кишечного антисептика можно применять ко-тримоксазол. В случаях шигеллеза, протекающего с явлениями классического дистального колита, аминопенициллины, ко-тримоксазол и хлорамфеникол не показали своей эффективности и, исходя из этого, не должны включаться в схему этиотропной терапии до определения чувствительности штамма. В последнее время появились рекомендации по использованию азитромицина в качестве перорально-го препарата первой линии в лечении бактериальной дизентерии у детей младше 18 лет, особенно на территориях с высокой устойчивостью шигелл к ко-тримоксазолу и ампициллину [25].

Говоря о симптоматическом лечении необходимо заметить, что распространенная в России практика широкого использования ферментных препаратов в комплексе лечения самых разных заболеваний не имеет аналогов в мире. Исследования отечественных ученых показали, что внешнесек-реторная функция поджелудочной железы существенно не страдает [5]. По всей видимости, корригировать ферментативную недостаточность имеет смысл только при очевидной мальабсорбции (выявление стеа-тореи, амилореи, креатореи), но не как с профилактической целью.

Один из самых востребованных на сегодняшний день антидиарейных препаратов - лоперамида гидрохлорид. Его эффективность доказана при острых диареях у взрослых, особенно при нетяжелых формах диареи-путешественников [4, 11, 13, 21]. К сожалению, лоперамид противопоказан детям при инвазивных диареях, выраженном абдоминальном синдроме, фебрильной лихорадке [4, 11]. Возмож-

ный вред от побочных явлений препарата превышает его пользу у детей, поэтому практически во всех руководящих принципах лечения острых диарей у детей (ESPGHAN, WHO, AAP и др.) назначение препаратов, тормозящих перистальтику кишечника не рекомендуется [4, 11, 13, 21].

Достаточно новое направление в отечественной инфектологии - применение антисекреторных препаратов в качестве патогенетической терапии водянистых (секреторных) диарей. На мировом фармацевтическом рынке представлен доказано эффективный антисекреторный препарат рацекадотрил - ингибитор энкефалиназы с антисекреторной активностью, который, не действуя на моторику кишки, активно подавляет кишечную секрецию [11, 13].

Сегодня за рубежом в качестве про-тиворвотной терапии у детей рекомендован к использованию сравнительно новый препарат, селективный антагонист 5HT3 серотонинергических рецепторов -ондансетрона гидрохлорид, имеющий достаточно благоприятный профиль безопасности [4, 11, 13, 21]. В России в качестве противорвотных средств при лечении ОКИ у детей используют домперидон и метоклопрамид. К сожалению, эффективность этих препаратов уступает ондансетрону, а частота побочных эффектов достаточно высока [13]. В любом случае, эксперты рекомендуют назначать антиэметики только в тех случаях, когда рвота препятствует проведению оральной регидратационной терапии [11, 13, 21].

Адсорбенты входят в протоколы лечения острых диарей большинства стран Европы [13] и польза их назначения кажется очевидной. Тем не менее, в США они не рекомендованы для широкого применения в лечении ОКИ, поскольку доказательная база их использования недостаточно убедительна [11].

Эффективность препаратов цинка в комплексном лечении ОКИ показана на территориях с распространенными цинк-дефицитными состояниями, преимущественно в развивающихся странах [4]. Результаты исследований, проведенных в Европе, где дефицит цинка встречается

сравнительно редко, показали, что необходимости включения препаратов, содержащих этот микроэлемент в базовую терапию ОКИ пока нет [22].

Собственные наблюдения также показали отсутствие необходимости в назначении препаратов цинка детям г.Казани при лечении ОКИ [9]. Выводы сделаны на основании результатов пилотного исследования, продемонстрировали отсутствие статистически значимых клинических, эпидемиологических, лабораторных различий ОКИ в группах детей с нормальными и сниженным показателями Zn сыворотки крови.

На сегодняшний день показана эффективность пробиотиков в комплексе лечения гастроэнтеритов ротавирусной этиологии [11, 13, 23]. При этом необходимо помнить, что клинически значимые эффекты этих препаратов штаммозависи-мы и определяются целым рядом дополнительных условий: возрастом пациента (в первую очередь), наличием сопутствующей патологии ЖКТ ребенка, предшествующих оперативных вмешательств и проч. Экстраполяция результатов на штаммы микробов, даже близкие тем, что подтвердили ранее свою эффективность, некорректна. Имеются сообщения о различных эффектах их применения [23]. На сегодняшний день не подвергается сомнению эффективность только штаммов Lactobacillus GG Rhamnosus (LGG) и Saccharomyces boulardii при лечении острых диарейных заболеваний [23]. Во всех остальных случаях необходимы дальнейшие наблюдения и обобщение результатов.

По-видимому, даже в этой статье нет необходимости доказывать целесообразность проведения активной профилактики инфекционных диарей. Те социально-экономические факторы, которые определяли спектр кишечных инфекций и заболеваемость среди детей еще в конце ХХ века, сегодня в значительной мере нивелировались. Потому дальнейший сдвиг в сложившейся ситуации возможен лишь при активном влиянии на экологию актуальных возбудителей ОКИ. Эффективность массовой, универсальной вакци-

нации против ротавирусной инфекции в ряде стран мира подтверждают правоту выбранной стратегии [18]. Очевидно, что введение вакцинации против ротавирус-ной инфекции в Национальный календарь в ближайшие годы поставит Россию в этом контексте в один ряд с современными развитыми странами мира и внесет свой вклад в улучшение здоровья наших детей.

1. Анохин В.А. Ацетонемический синдром при острых кишечных инфекциях у детей / В.А. Анохин, С.В. Ха-лиуллина, И.А. Гутор // Детские инфекции. - 2012. - Т. 11, № 1. - С. 6-12.

2. Вторичная лактазная недостаточность в клинике ротавирусных кишечных инфекций у детей / С.В. Халиуллина [и др.] // Практическая медицина. -2010. - № 45. - С. 110-112.

5. Никулина Е.В. Состояние поджелудочной железы при острых кишечных инфекциях (по данным УЗИ) / Е.В. Никулина, М.И. Пыков, В.П. Тимина // Актуальные вопросы инфекционной патологии у детей: материалы I конгресса педиатров-инфекционистов России. - М., 2002 - С. 136-137.

6. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2013 году: Государственный доклад [Электронный ресурс]. - М.: Федеральная служ-

8. Хаертынов Х.С. Клинико-эпидемио-логические особенности кишечных инфекций, протекающих с синдромом гемоколита, у детей / Х.С. Хаертынов, Д.Р. Семенова, К.В. Сушников // Казан. мед. журн. - 2013. - Т. 94, № 2. -С. 208-211.

9. Халиуллина С.В. Острые инфекционные диареи и дефицит цинка в организме ребенка / С.В. Халиуллина, В.А. Анохин, В.С. Валиев // Вопр. детской диетологии. - 2014. - № 1. - С. 14-22.

10. Этиологическая структура острых инфекционных диарей у детей и взрослых / С.В. Халиуллина [и др.] // Практическая медицина. - 2012. - № 56. -

12. Etiology of bloody diarrhea among patients presenting to United States emergency departments: prevalence of Escherichia coli O157:H7 and other enteropathogens /

D. Talan [et al.] // Clin Infect Dis. - 2001. -Vol. 32, № 4. - P. 573-580.

13. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology аМ Nutrition / European Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe / A. Guarino [et al.] // J Pediatr Gastroenterol Nutr. -2008. - Vol. 46, № 2. - P. 81-122.

14. FoodNet estimate of the burden of illness caused by nontyphoidal Salmonella in-

fections in the United States / A.C. Voetsch [et al.] // Clin Infect Dis. - 2004. - Vol. 38 (Suppl 3). - P. 127-134.

15. Grisaru S. Management of hemolytic-uremic syndrome in children / S. Grisaru // Int J Nephrol Renovasc Dis. - 2014. -Vol. 12, № 7. - P. 231-239.

21. Practice Guidelines for the Management of Infectious Diarrhea / R.L. Guerrant [et al.] // Clin Infect Dis. - 2001. - Vol. 32, № 3. - P. 331-351.

22. Review Article: The Management of Acute Gastroenteritis in Children / M. Piescik-Lech [et al.] // Aliment Pharmacol Ther. - 2013. - Vol. 37, № 3. -P. 289-303.

23. Szajewska H. Advances and limitations of evidence-based medicine - impact for probiotics / H. Szajewska // Ann Nutr

Metab. - 2010. - № 57 (Suppl.). - P. 6-9.

24. Thielman N.M. Clinical practice. Acute infectious diarrhea / N.M. Thielman, R.L. Guerrant // N Engl J Med. - 2004. - Vol. 350, № 1. - P. 38-47.

25. Treatment and prevention of Shigella infections in children [Электронный ресурс] / R. Agha [et al.] // UpTpDate. -

ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN CHILDREN.

A NEW LOOK AT AN OLD PROBLEM

Yu. V. Lobzin, V.A. Anokhin, S. V. Khaliullina

The article presents an overview of modern ideas about the etiological structure, principles of diagnosis and therapy of acute intestinal infections in children. The authors comment on the features of the diagnosis and treatment of these patients, existing today in the domestic and foreign practice. As part of evidence-based medicine shows the efficacy of various drugs for the treatment of children with infectious diarrhea. The authors used the results of their research to substantiate their position in discussions on several issues of improving diagnostic and therapeutic approaches in working with patients with acute intestinal infections.

Keywords: acute intestinal infections, etiology, therapy, prevention, children.

Лобзин Ю.В. - д.м.н., проф., академик РАМН, директор ФГУ НИИ детских инфекций ФМБА, г. Санкт-Петербург. E-mail: niidi@niidi.ru.

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49. E-mail: аnokhin56@mail.ru.

- 14 Августа, 2019

- Инфекционные болезни

- Светлана Павлова

Кишечные инфекции – это опасные заболевания, которые нередко поражают людей всех возрастных категорий. Их вызывают бактерии, вирусы и токсины. В организме развивается патологический процесс, который провоцирует нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Заражение возникает при использовании в пищу продуктов и воды, содержащих инфицированные микроорганизмы. В статье рассмотрим, какие бывают кишечные инфекции, как их определить и почему они возникают.

Классификация инфекций в зависимости от возбудителя

Инфекция ЖКТ – одна из самых распространенных заразных патологий в мире. В этой значительной группе заболеваний насчитывается более 30 видов, которые ежегодно поражают более миллиарда человек. По медицинской статистике они занимают третье место среди всех инфекционных недугов. В зависимости от типа возбудителя, который вызвал хворь, существуют следующие виды кишечных инфекций:

- Бактериальные – их вызывают болезнетворные бактерии: кишечная палочка, шигелла, сальмонелла. Они передаются через воду, продукты питания, грязные руки и предметы.

- Вирусные – виновниками болезни являются ротавирусы, аденовирусы, энтеровирусы. Заражение происходит воздушно-капельным путем, через еду, грязные руки и предметы.

- Грибковые – при снижении иммунитета нередко происходит размножение в кишечнике грибков Candida.

- Протозойные – провоцируют простейшие болезнетворные микроорганизмы. Распространяются насекомыми, иногда передаются половым путем.

Откуда берутся возбудители заразных болезней?

Источниками кишечных инфекций является человек или животное, в организме которого содержатся патогенные бактерии. Выделяются они из зараженного организма с фекалиями, рвотной массой, выдыхаемым воздухом при чихании и кашле. Вне организма человека и животного болезнетворные организмы размножаются редко. Чаще всего, попадая в неблагоприятные условия внешней среды, они погибают. Однако возбудители сибирской язвы сохраняются в почве в течение многих лет. Опасность источников кишечных инфекций зависит от:

- длительности и массивности выделений;

- профессии зараженного (учитель, воспитатель, повар, продавец продуктов).

Кроме того, для окружающих опасность больных зависит от:

- особенностей течения болезни – тяжелое, легкое, бессимптомное, носительство;

- периода болезни – скрытый, разгар болезни или выздоровление.

Очень опасны пациенты с тяжелым течением в период разгара болезни, но их можно изолировать, так как они легко выявляются. Больных с легким и бессимптомным течением недуга, а также носителей определить сложно, поэтому они считаются более опасными.

Зараженные животные тем опаснее для человека, чем больше он с ними контактирует. Это может быть крупный и мелкий рогатый скот при сибирской язве и бруцеллезе, кошки, болеющие токсоплазмозом, собаки с бешенством. От диких животных заражаются на охоте при разделке туш и обработке шкур. Предотвратить заражение помогают проводимые эпидемиологические обследования.

Пути передачи заразных болезней

Для желудочно-кишечных инфекций (ЖКИ) характерны следующие пути передачи:

- Алиментарный – употребление некачественной пищи, плохо вымытых овощей и фруктов.

- Водный – использование воды для питья и приготовления еды из сомнительных источников.

- Контактно-бытовой – через предметы обихода, некачественное мытье рук, не соблюдение личной гигиены.

- Воздушно-капельный – патологические микроорганизмы, которые больной выделил с мокротой при разговоре, чихании и кашле, попадают в организм здорового человека с воздухом.

Следует отметить, что аэрозольный путь передачи ЖКИ встречается редко. Чаще всего люди заражаются из-за несоблюдения личной гигиены.

Клиническая картина

Независимо от причины возникновения болезни и вида кишечной инфекции у больных возникают общие симптомы, которые проявляются:

- Болевым синдромом – болезненные ощущения возникают в верхней или нижней части живота.

- Диареей – для многих кишечных инфекций характерна учащенная дефекация с ложными позывами.

- Запорами – возникают в тяжелых случаях и сохраняются несколько суток.

- Изменением стула – структура его становится жидкой, водянистой, происходит изменение цвета. В составе каловых масс появляются вкрапления крови, слизи и непереваренных остатков пищи.

- Тошнотой и рвотой – эти признаки зависят от тяжести недуга. Рвота появляется один раз или несколько, после нее пациенту становится лучше или, наоборот, состояние ухудшается.

- Общей интоксикацией организма – ухудшается состояние: возникает лихорадка, появляются головные боли, снижается аппетит и наступает сильная слабость.

При обнаружении симптомов кишечной инфекций лечение проводят обязательно под наблюдением врача, чтобы не возникло серьезных осложнений.

Последствия

При несвоевременной или неполноценной медицинской помощи инфекционное заболевание кишечника может вызвать:

- Обезвоживание – потеря большого количества жидкости в результате поноса и рвоты. Нарушается водно-солевой обмен, снижается давление, учащается сердцебиение.

- Дегидратационный шок – стремительное обезвоживание с угрозой смерти.

- Токсический шок – быстрое наступление интоксикации с падением артериального давления.

- Острая почечная недостаточность.

- Воспалительный процесс в легких – пневмония.

Диагностика

В случае появления подозрений на кишечную инфекцию пациенту необходимо обратиться к терапевту. Поставить конкретный диагноз после беседы и проведенного осмотра больного невозможно. Поэтому обязательно назначаются для определения вида кишечной инфекции исследования:

- Копрограмма – выявляются физические, химические и микроскопические характеристики каловых масс.

- Бактериологическое – определяется возбудитель болезни при посеве биоматериала на питательную среду и его чувствительность к антибиотикам.

- Серологическое – проверяется кровь пациента на антитела. Анализ берется на пятый день заболевания и позволяет точно выявить разновидность микроорганизма.

После получения результатов проведенных исследований устанавливается точный диагноз и назначается соответствующая терапия.

Вирусные инфекции

Какие бывают кишечные инфекции вирусного характера? Рассмотрим специфические симптомы основных из них:

- Ротавирусная – повышенная температура тела, возможен насморк, боль в горле, тошнота и рвота, после которой наступает облегчение, диарея – пенистые водянистые испражнения желтоватого оттенка, потеря аппетита, ухудшение общего состояния.

- Аденовирусная – высокая температура, сильная интоксикация, частый обильный стул, рвота, увеличенные лимфоузлы, воспаление слизистых рта, возможен конъюнктивит.

- Энтеровирусная – температура может подняться до 40 градусов, появляется боль в мышцах и суставах, возможны судороги, воспаляется носоглотка, возможны болезненные ощущения в области сердца, понос и рвота.

Вирусные кишечные инфекции передаются через грязные руки, плохо вымытые овощи и фрукты, некачественную воду, а также воздушно-капельным путем при разговоре, чихании и кашле больного человека. Недуги чаще всего начинаются с острого течения. Нередко бывает их сложно диагностировать, потому что симптомы в зависимости от вируса очень разнообразны.

Терапия

Лечение симптомов кишечной инфекции состоит в следующем:

Кроме лекарственных средств, которые надо принимать под наблюдением врача, необходимо обязательно соблюдать диету.

Бактериальные кишечные инфекции

Эти заболевания нередко возникают из-за несоблюдения личной гигиены, неправильной термической обработки продуктов, употребления пищи с истекшим сроком годности или хранящейся в ненадлежащих условиях. Вызывают недуг различные бактерии:

- кишечная палочка;

- стафилококки;

- сальмонелла;

- шигелла.

Признаки кишечной инфекции, вызванной вирусами и бактериями, схожи между собой. Но следует учесть, что бактериальная кишечная инфекция протекает более тяжело. Инкубационный период имеет широкий диапазон и занимает от нескольких часов до нескольких дней. У детей, болеющих вирусной инфекцией, нередко после улучшения самочувствия наблюдается резкое ухудшение состояния. Это свидетельствует о бактериальном осложнении. Оно характеризуется подъемом высокой температуры, тошнотой, рвотой, белым налетом на языке и миндалинах, а также сильной интоксикацией. Наиболее часто звучат следующие названия кишечных инфекций, вызванные бактериями:

Точный диагноз могут поставить только в инфекционном отделении больницы после исследования каловых масс и крови. При тяжелом состоянии пациенту назначаются антибиотики. В остальном терапия проводится так же, как и при вирусной инфекции. Врач выписывает солевые растворы, сорбенты, а для восстановления слизистой кишечника – ферменты. При сильном обезвоживании солевой раствор вводят внутривенно, используя капельницу. Для снижения температуры используют жаропонижающие средства. Все лечение проводится строго под наблюдением врача.

Дизентерия

Одной из основных кишечных инфекций бактериального происхождения является дизентерия. Ее возбудитель – бактерия шигелла, которая активно размножается в благоприятной питательной среде и моментально погибает при кипячении. Заразиться можно от носителя болезни или больного человека. Особую опасность представляют люди, переносящие этот недуг в легкой форме и работающие в сфере общественного питания. Скрытый период болезни в среднем продолжается 2–3 дня. К главным симптомам дизентерии (кишечной инфекции) относится:

- общая слабость, быстрая утомляемость;

- потеря аппетита;

- головная боль;

- повышенная температура тела;

- понос с содержанием слизи и крови;

- тошнота и рвота;

- ложные позывы к дефекации.

Начало болезни протекает остро. У пациента появляется озноб, пропадает аппетит, появляются тупые боли в животе, возникает рвота. Недуг может проявляться в легкой форме с возникновением незначительных судорог или вызывать тяжелое состояние, сопровождающееся неврологическими расстройствами. Часто возникает обезвоживание организма. Особое место при лечении дизентерии имеет диета. Пищу готовят в протертом виде, полностью исключая растительную клетчатку. Сразу после начала болезни начинают приводить в порядок водно-солевой баланс. При средних и тяжелых формах применяют антибиотики. Восстанавливают микрофлору кишечника и поддерживают иммунитет. Все назначения делает только врач.

Сальмонеллез

Какие бывают кишечные инфекции? Одной из острых инфекций, вызванных бактериями, является сальмонеллез. Основным источником заражения являются животные, носители сальмонелл. Главный путь передачи происходит через продукты питания – мясо животных и птиц, рыбу, молоко и яйца. Возможно получить инфекцию и после употребления некачественной воды из открытых водоемов. Сальмонеллы очень устойчивы к условиям внешней среды: хорошо переносят сушку, заморозку, устойчивы к копчению, сохраняются в солениях, но погибают при кипячении. Попадая из желудка в слизистые оболочки кишки, бактерии начинают выделять токсины, которые способствуют развитию болезни. Инкубационный период при сальмонеллезе (кишечной инфекции) в среднем составляет от 12 часов до суток. Заболевание нередко начинается остро, и отмечаются следующие симптомы:

- повышенная температура до 39 градусов;

- состояние озноба;

- боль в голове;

- недомогание и слабость;

- схваткообразные приступы боли в животе;

- тошнота и рвота;

- жидкий стул с неприятным запахом, пенистый до 10 раз в день, возможно содержание слизи, иногда примеси крови.

Для лечения используют препараты, восстанавливающие водно-солевой баланс, проводят обезвреживание и вывод токсинов, для уничтожения сальмонелл применяют антибиотики, поддерживают организм витаминными комплексами, восстанавливают полезные бактерии биопрепаратами. Все лечение проводится строго под наблюдением врача. В средних и тяжелых случаях – в отделениях стационара.

Профилактика

Летний период является благоприятным для распространения кишечных инфекций. В это время люди массово выезжают на природу, купаются в открытых водоемах, едят свежие фрукты и овощи, готовят мясные продукты на улице. Поэтому с целью профилактики острых кишечных инфекций необходимо:

- строго соблюдать гигиену – часто и тщательно мыть руки;

- пить только бутилированную воду и пастеризованное молоко или подвергать их кипячению;

- мыть тщательно фрукты, ягоды и овощи проточной водой;

- соблюдать тепловой режим при приготовлении мяса и рыбы;

- не хранить вместе сырые и готовые продукты;

- для хранения скоропортящихся продуктов использовать холодильник и соблюдать сроки хранения;

- соблюдать чистоту в местах приготовления пищи, своевременно выносить мусор.

Придерживаясь этих простых правил, можно избежать заражения кишечными инфекциями и сохранить здоровье. Но если вы заметили симптомы заболевания, лечиться самостоятельно нельзя, обратитесь к врачу.

Заключение

Теперь вы знаете, какие бывают кишечные инфекции. Болезни локализуются в ЖКТ и сопровождаются рядом общих симптомов, но каждое из них имеет и свои индивидуальные признаки. Возбудителями недугов служат патогенные бактерии и вирусы, которые передаются чаще всего из-за несоблюдения гигиены и неправильной обработки продуктов. Тяжелее всего их переносят дети и люди пожилого возраста. В результате ослабленного иммунитета у них нередко возникают тяжелые осложнения. Поэтому очень важно своевременно проводить профилактику острых кишечных инфекций.

Читайте также: