Закупорка желчного протока острый панкреатит гепатит цирроз печени

Если желчные протоки забиты, пациент испытывает массу неприятных ощущений. Это состояние требует срочной врачебной помощи, так как способно привести к серьёзным последствиям.

Чтобы вовремя распознать обтурацию и начать лечение, нужно знать её причины, симптомы и методы диагностики.

Как проявляется болезнь

Обтурация желчевыводящих путей более характерна для женщин. Эта патология обнаруживается у каждого пятого жителя, поэтому считается довольно распространённой.

Причин может быть несколько:

- ЖКБ (камни в желчном пузыре);

- ДЖВП (дискинезия желчевыводящих путей);

- инвагинация желчного пузыря;

- новообразования системы желчевыделения;

- воспалительный процесс органов, отвечающих за синтез и выделение печёночного секрета;

- рубцы и стриктуры в основном протоке.

При наличии одной из причин могут возникать симптомы непроходимости желчных протоков.

К ним относятся:

- тянущие боли в правой стороне тела под рёбрами;

- пожелтение кожи, склер и слизистых;

- изменение цвета кала и мочи;

- подъём количества билирубина в анализе крови.

Закупорка желчных протоков способна спровоцировать подпечёночную желтуху. Появлению признаков заболевания часто предшествует колика, связанная с движением камня.

Если закупорены внепечёночные желчные протоки, необходимо срочное медицинское вмешательство, так как состояние угрожает жизни и здоровью пациента.

Этиология

Закупоривание желчных протоков не происходит само по себе. Ему предшествует определённая патология:

- острый холецистит (желчнокаменный или билиарный);

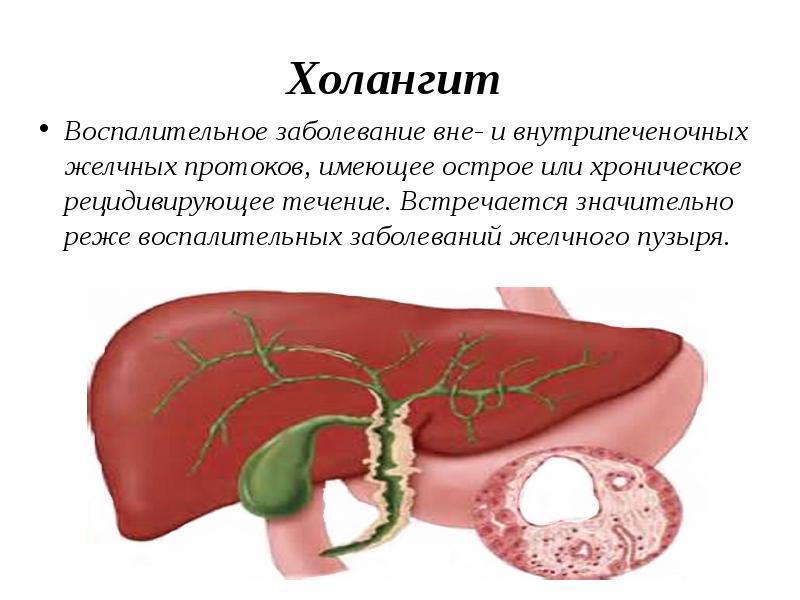

- холангит;

- хронические болезни двенадцатиперстной кишки воспалительного характера в анамнезе;

- доброкачественные (киста, конкремент) и злокачественные (рак) новообразования желчевыделительной системы;

- стриктуры и рубцы в холедохе (основной проток печени);

- поражение глистами или простейшими.

Воспалительный процесс, присутствующий в системе желчеобразования и выделения способен распространяться на соседние органы. Так холецистит переходит на протоки, вызывая в них отёк. Это становится причиной стеноза желчевыделительного тракта, образуется застой печёночного секрета.

Камни, образованные в желчном пузыре, способны выходить оттуда с током желчи и закупоривать холедоху. Внутрипечёночный конкремент проделывает тот же путь. Возникает водянка или эпиема. Это запускает процесс повреждения гепатоцитов. Тогда опасные вещества, обезвреживаемые в печени, попадают в кровеносное русло, вызывая симптомы интоксикации.

Диагностика

Анализ крови при блокировке оттока желчи покажет гипотромбинемию (пониженную свёртываемость), увеличение в несколько раз белков острой фазы воспаления (С-реактивный) при наличии инфекционного процесса.

На основании жалоб и осмотра назначается комплект диагностических мероприятий. Кроме анализа крови в него входят:

- УЗД (ультразвуковая дагностика);

- РХПГ (ретроградная холангиопанкреатография);

- МРТ (магнитно-резонанская томография);

- КТ (компьютерная томография).

Последние два метода предполагают большие финансовые затраты, имеются только в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, областные центры) и назначаются в крайних случаях. Выявленные изменения позволяют сделать заключение о тяжести заболевания, степени окклюзии и возможных вариантах лечения.

В ряде случаев показано проведение диагностической эндоскопии, после которой некоторое время сохраняется пневмоболия желчных протоков.

Лечение

Лечение сужения желчных протоков основывается на данных, полученных при диагностическом исследовании, и заключается в расширении просвета. Если обструктивные изменения привели к глубокой интоксикации пациента, его переводят в палату интенсивной терапии до стабилизации состояния и снятия симптомов отравления внутрипечёночными ядами.

Если на УЗИ забитый конкрементами желчный пузырь или основной печёночный канал, проводят экстракцию камней, при помощи зонда устанавливают искусственный отток (назобилиарное дренирование) для образований и жидкости, делают холедохостомию/ холецистостомию. На время лечения пациенту выписывают желчегонные препараты для ускорения выздоровления и повышения эффективности терапии.

Особенно популярны малоинвазивные лечебные методики с использованием эндоскопа. Так как расширить желчные протоки можно только механическим воздействием, это делается врачом-хирургом при оперативном вмешательстве.

В просвет устанавливается трубка из специального материала (эндоскопическое стентирование). Она оставляет протоки расширенными длительное время, позволяя пережить острые фазы хронического холецистита или ЖКБ без рецидивов.

Расстройства функциональности гепатобилиарной системы встречаются часто во врачебной практике. Одно из самых коварных заболеваний – желчнокаменная болезнь. Патология может годами не проявляться, пока у человека не возникнет приступ желчной колики. Состояние опасное, часто осложняется закупоркой протоков. Если забиты желчные протоки, то полностью перекрывается выход желчи из пузыря, что чревато нарастанием признаков интоксикации. Если врачи не помогут вовремя пациенту, из-за непроходимости желчных протоков наступит летальный исход. Нужно знать, как предотвратить грозное осложнение.

Характеристика заболевания

Закупорка желчных протоков – это механическое препятствие в протоках, мешающее выйти желчи из пузыря в двенадцатиперстную кишку.

Чаще всего возникает в виде осложнения ЖКБ, онкологии, из-за рубцов и других патофизиологических изменений. Закупорка желчных протоков приводит к развитию механической желтухи.

Осложнением чаще страдают женщины, нежели мужчины, так как из-за особенности физиологии и гормонального фона, ЖКБ больше присуща женскому полу.

Если протоки частично перекрыты содержимым пузыря, то механическая желтуха нарастает постепенно, ведь камень может забивать желчные пути не сразу, а постепенно. Острая закупорка желчных протоков возникает в ходе развития приступа колики. Обычно перед обострением возникают предшествующие симптомы, поэтому на момент приступа большинство пациентов уже осведомлены о наличии ЖКБ в анамнезе. Если не помочь пациенту вовремя, болезнь вызывает острую печеночную недостаточность, что повышает риск смертности.

Описание, согласно классификации по МКБ 10 соответствует коду К83.1. В перечень заболеваний под этот код входят:

- Закупорка желчных протоков.

- Окклюзия желчных путей без закупорки конкрементами.

- Стеноз протока без камней.

- Патологическое сужение ходов без присутствия конкрементов.

Из данной классификации исключили холелитиаз – желчнокаменную болезнь.

Причины

Предшествуют обострению и закупорке болезни, провоцирующие данное состояние. Обычно патология возникает на фоне хронического воспаления и наличия конкрементов полости желчного пузыря. Чаще всего забивать желчные пути могут камни, возникающие при холецистите, на фоне ЖКБ. Также обструкция возникает при наличии рубцов и физиологического загиба органа.

Какие болезни провоцируют закупорку желчных протоков:

- Кисты желчных путей.

- Холецистит или холангит.

- Ранее перенесенные хирургические операции.

- Наличие злокачественного или доброкачественного опухолевого процесса в полости желчного пузыря и других органов гепатобилиарной системы.

- Наличие рубцов или стриктур в желчных протоках.

- Желчнокаменная болезнь в анамнезе.

- Дискинезия желчных путей.

- Воспаление поджелудочной железы.

- Цирроз печени, гепатиты.

- Обширная глистная инвазия.

- Увеличение лимфоузлов в области печеночных ворот.

Большинство расстройств функции гепатобилиарной системы провоцируют хронический воспалительный процесс в желчевыводящих путях. При патологии длительного течения стенки органов утолщаются, что ведет в перспективе к неблагоприятному физиологическому состоянию.

Большую роль в образовании конкрементов желчного пузыря играет образ жизни и наследственность. Если у родственников имеются расстройства гепатобилиарной системы, то нужно с молодого возраста приучить себя к правильному питанию. Приветствуется ограничение жирной, жареной и мучной пищи, вызывающей застой желчи. Долгое скопление жижи на фоне неполной эвакуации способствует появлению ЖКБ.

Симптоматика

Клиническая картина зависит от степени сужения просвета желчных путей и выраженности закупорки (частичная или полная). Обструкция включает ряд следующих симптомов:

- Болезненность. Возникает в области правого подреберья, там, где находится печень и желчный пузырь. Боли сильные и схваткообразные.

- Пожелтение кожи и склер. Если нарушение оттока желчи наблюдается долгое время, то у больного возникает чесотка.

- Каловые массы обесцвечиваются, становясь белыми. Моча же наоборот, темнеет, приобретая коричневый цвет. Если же сужение желчных путей частичное, то эти симптомы имеют периодическое течение.

- Повышение температуры тела. Развивается в ответ на возникновение воспалительного процесса, который провоцируется закупоркой желчных протоков. Воспаление возникает в желчных протоках и пузыре.

- Ухудшение самочувствия – проявляется слабостью и повышенной утомляемостью.

Если состояние запущено, то у больного возникают признаки интоксикации – рвота, тошнота, вздутие живота, расстройство стула. Если у пациента имеется недостаточность витамина К, отвечающего за свертываемость крови, патологическое состояние может вызвать геморрагический синдром, внутри желчного пузыря.

Факторы и группы риска

В группу риска входят пожилые люди, так как у них имеется уже из-за возрастных ухудшений несколько хронических заболеваний, включая проблемы с желчным пузырем. Вторая группа риска – женщины, имеющие в анамнезе более двух родов. Из-за избыточного содержания эстрогена в организме при беременности, на фоне усиленно растущей матки с плодом, возникает сдавливание желчного пузыря. Это приводит к застою желчи, что ведет к желчнокаменной болезни и обструкции желчных путей. В период вынашивания плода важно регулярно посещать врача и сдавать анализы, чтобы вовремя заподозрить ухудшения.

Факторы, способствующие появлению патологий гепатобилиарной системы:

- частое переедание;

- изобилие в рационе переработанной, жирной, мучной и жареной пищи;

- гиподинамия;

- наследственная склонность к заболеваниям печени и желчного;

- наличие холецистита, ЖКБ в анамнезе.

Первостепенный фактор, влияющий на здоровье пищеварительной системы – правильное питание. Если употреблять в пищу здоровую еду, то гепатобилиарная система будет хорошо функционировать.

Первая помощь

Существует безопасный алгоритм действий, помогающий при желчной колике (приступ, возникающий при закупорке желчных протоков) больному, до приезда врачей. Приступ обычно развивается после приема пищи. Нужно выполнить в строгом порядке следующие действия:

- Тесную одежду нужно расстегнуть или снять.

- Больного укладывают на правый бок. По возможности он должен постараться расслабиться.

- Может помочь теплая ванна, после принятия которой, на бок кладут пакет со льдом.

После этих действий желчная колика может ослабнуть или пройти. В любом случае нужно вызывать врача, чтобы выяснить, не является ли состояние опасным для жизни.

Диагностические мероприятия

Лечением болезней ЖКТ и гепатобилиарной системы занимается гастроэнтеролог или гепатолог. Именно к этим узкопрофильным специалистам нужно обращаться, если имеются жалобы на боли в правом подреберье, тошнота и рвота по утрам, привкус горечи во рту. Первичная диагностика – внешний осмотр больного, пальпаторное исследование. Это необходимо провести для сбора анамнеза и выявления увеличенных внутренних органов, а также степени их чувствительности.

Далее пациента отправляют на сдачу базовых анализов крови и мочи. Важно провести биохимическое исследование. Параллельно проводится УЗИ внутренних органов. Если в моче присутствует билирубин, а его показатели вместе печеночными пробами и щелочной фосфатазой в крови повышены, то это указывает на явное нарушение в работе печени и желчного. Обнаружение избыточного количества лейкоцитов прямо указывает на развитие воспалительного процесса.

Если с помощью УЗИ не смогли поставить окончательный диагноз (обнаружили стриктуры, новообразования, расширение холедоха, желчевыводящих путей), то пациента далее направляют для проведения таких видов диагностики:

- МРТ желчных протоков и всей гепатобилиарной системы.

- Биопсия с взятием материала в подозрительных участках.

- Кал для проведения копрограммы (чтобы проверить содержание желчных кислот).

После сбора полного анамнеза устанавливают диагноз.

Особенности лечения

Терапия направлена на устранение симптомов с использованием комплексного лечебного подхода. Метод лечения также зависит от степени сужения желчных протоков. В период обострения лечение направлено на проведение дезинтоксикационных мероприятий и прием антибиотиков, чтобы воспалительный процесс не вызвал инфицирование. В острый период нельзя проводить хирургическое вмешательство, нужно нормализовать жизненные показатели пациента.

Консервативные методы лечения включают использование медикаментов, направленных на симптоматическое устранение боли и антибактериальных средств, убирающих воспаление. В восстановительный период параллельно используют дезинтоксикационное лечение, направленное на устранение последствий отравления, вызвавшего ухудшение самочувствия.

При закупорке желчных протоков пациент плохо себя чувствует. Исчезает аппетит, снижается масса тела. Из-за нарушенных функций ЖКТ происходит истощение организма, резко снижается работоспособность и наступает упадок сил. Консервативные методы лечения закупорки желчных путей препятствуют ухудшению самочувствия.

Для купирования воспалительного процесса назначают антибиотики широкого спектра действия. Так как в условии внутреннего инфицирования сложно узнать, к какому возбудителю наблюдается чувствительность, то дают сильные средства. Могут использовать медикаменты в форме таблеток или инъекций. Фармакологические группы – бета-лактамные – пенициллинового или цефалоспоринового ряда. Реже используют фторхинолоны или аминогликозиды.

Инфузионный метод лечения направлен на введение в кровоток растворов конкретного объема и концентрации, направленных на улучшение функциональных физиологических качеств человека. При лечении закупорки желчных протоков используют антитоксические средства, натрия хлорид и глюкозу. Первый вариант помогает вывести из организма токсические вещества, хлорид натрия лечит обезвоживание и разжижает кровь. Глюкоза необходима для питания организма. Также показаны внутривенные инфузии с витаминными препаратами и аминокислотные капельницы. Эти компоненты наряду с глюкозой, входят в состав парентерального питания.

Дезинтоксикационная терапия направлена не только на восстановление организма, но и выведение отравляющих веществ. Имеется схожее значение с инфузионным лечением. Существенное отличие – в ходе проведения дезинтоксикационной терапии могут назначать не только инфузионные растворы, выводящие из организма токсические соединения, но и антидоты. Дезинтоксикационную терапию чаще проводят при отравлении конкретным ядом.

Какие малоинвазивные методы терапии могут использовать:

- Холедохолитотомия. Эта операция предполагает частичное удаление желчного пути, чтобы убрать закупорку конкрементами.

- Стентирование желчных протоков. Устанавливают металлический стент, необходимый для восстановления проходимости протоков.

- Дренаж желчных протоков посредством установки катетера в желчные пути через эндоскоп.

Когда проходимость желчных протоков восстановлена, а больной постепенно приходит в норму, врач решает, какой радикальный метод нужно использовать для полного излечения. Ведь не только конкременты вызывают закупорку желчных протоков. Перекрыть просвет желчных протоков могут новообразования, включая злокачественные опухоли. В такой ситуации требуется удалять желчный пузырь и протоки полностью.

Возможно проведение холецистэктомии лапароскопическим методом. В такой способ проведенная операция является малоинвазивной. После лапароскопии пациент быстрее реабилитируется, так как кровопотери незначительны. В ходе проведения хирургического вмешательства врач оценивает проходимость желчных путей. Если после удаления пузыря в желчных путях остаются камни, то это вызовет сильную боль в послеоперационный период.

К неинвазивным методам терапии относят консервативное лечение, не включающее использование инъекционных растворов. При обострении желчной колики используют спазмолитики и анальгетики, направленные на устранение спазма и боли во время приступа. Нужно принимать в составе комплексной терапии гепатопротекторы. Подойдут травы на основе силимарина, артишока.

Эндоскопию используют как в диагностике, так и лечении. С помощью эндоскопа можно рассмотреть патофизиологические изменения в желчном пузыре и протоках, вызвавшие воспалительный процесс и приступ закупорки. Второй вариант лечения – эндоскопическая хирургия. С помощью малоинвазивной техники удается избежать многих полостных операций, включая иссечение желчного пузыря.

Это щадящая, малотравматичная и практически бескровная хирургия, которая вызывает минимальное количество осложнений в период реабилитации. Пациенты быстрее восстанавливаются после эндоскопической хирургии. Такой вариант терапии возможен только в том случае, если нет осложнений со стороны желчного пузыря, требующих иссечения.

Полное удаление органа вместе с желчными протоками.

При наличии эпизодических колик не рекомендуется самостоятельно лечиться с помощью домашних метод с недоказанной эффективностью. Большинство медиков имеют негативные отзывы о самолечении народными методами. Ненадежные способы терапии чреваты последствиями, включая возникновение обострения, ухудшение самочувствия и появление осложнений. Перед началом использования народной медицины следует посоветоваться с ведущим врачом и по возможности согласовать рецепты.

Реабилитация

Длительность и тяжесть восстановительного периода зависит от типа манипуляции, который проводили. Если у больного, помимо закупоренных желчных путей, имеется ЖКБ в анамнезе, то предложат полное удаление. После иссечения пузыря пациент должен придерживаться строгой диеты. Правильное питание соблюдают всю оставшуюся жизнь. В первое время пациент ощущает боль в правом подреберье, могут возникать осложнения, вызванные быстрым поступлением концентрированной желчи, ведь теперь она уже не перерабатывается в желчном пузыре.

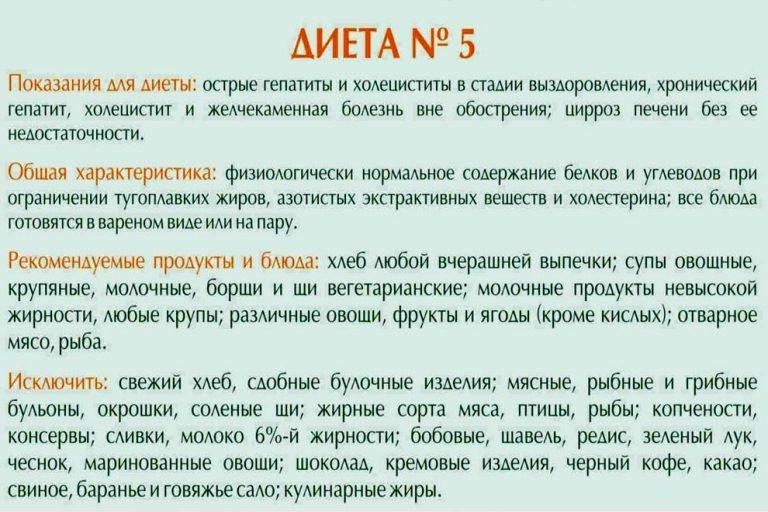

При проведении малоинвазивных манипуляций период восстановления короче и легче переносится. То же самое касается частичного иссечения. В любом случае необходимо придерживаться принципов здорового питания. Пациентам, склонным к расстройствам гепатобилиарной системы, рекомендуют придерживаться меню по диетическому столу номер 5.

- Отказ от жирных, острых, жареных, соленых блюд.

- Ограничение продуктов, вызывающих желчный застой.

- Овощи употребляют в готовом и протертом виде.

- Источники белка – нежирные сорта мяса и рыбы.

- Источники углеводов – вареные каши.

- Жиры употребляют в ограниченном количестве, предпочитая их растительном виде.

- Соблюдают принцип дробного питания.

- В день нужно выпивать не менее 1.5 литра чистой воды.

Особенности лечения у ребенка

У новорожденных может встречаться редкая врожденная патология – атрезия желчевыводящих путей. Протоки закупорены или отсутствуют. Единственный метод терапии – трансплантация печени или проведение портоэнтеростомии (искусственного создания желчевыводящих путей). Иных методов терапии нет. Если непроходимость выявлена у ребенка старшего возраста, то методы терапии показаны те же, что и у взрослых. Важно учитывать индивидуальные противопоказания к медикаментам.

Облегчение состояния при беременности

С целью сохранения жизни и здоровья плода, беременной хирургическую манипуляцию проводят только в крайнем случае, если ситуация угрожает женщине серьезно. В остальных ситуациях показана консервативная терапия и строгое соблюдение диеты до периода родоразрешения. Иногда после родов проблемы, связанные с гепатобилиарной системой, решаются самостоятельно.

Осложнения и прогноз

Возможно появление механической желтухи и печеночной недостаточности. В запущенных случаях развивается сепсис, приводящий к летальному исходу. Если больному оказана помощь вовремя, то прогноз благоприятный.

Профилактика

Предупреждение закупорки желчных протоков заключается в терапии ранее выявленных хронических болезней гепатобилиарной системы, включая ЖКБ. Больной должен соблюдать диетическое меню.

Заключение

Обструкция желчевыводящих путей часто приводит к тяжелым последствиям, связанным с заражением крови и печеночной недостаточностью. Это опасное состояние, требующее обязательного наблюдения со стороны врачей. При соблюдении всех рекомендаций, пациент быстро пойдет на поправку.

1. Макровезикулярный стеатоз может наблюдаться при:

+ а) вирусном гепатите С

+ б) алкогольной болезни

г) вирусном гепатите В

+ д) сахарном диабете

2. Появление воспалительного инфильтрата в печени:

3. Перестройка дольковой структуры печени:

4. Наследственная гипербилирубинемия встречается при синдроме:

+ а) Криглера-Найяра, тип I

+ в) Криглера-Найяра, тип II

5. Печеночно-клеточная недостаточность может развиться при:

а) микровезикулярном стеатозе

+ б) массивном некрозе гепатоцитов

+ в) остром гепатите

+ г) циррозе печени

+ д) хроническом гепатите

6. Морфологические изменения при циррозе печени:

+ а) нарушение структуры печени

+ б) узлы-регенераты из гепатоцитов

+ в) мостовидные фиброзные септы

г) пролиферация звездчатых клеток (клеток Ито)

+ д) изменение сосудистой сети печени

7. Причины смерти больных циррозом печени:

а) тромбоэмболия легочной артерии

+ б) печеночно-клеточная недостаточность

+ в) осложнения портальной гипертензии

+ г) гепатоцеллдюлярная карцинома

+ д) генерализованная инфекция

8. Синтез коллагена активированными миофибробластами начинается в результате:

+ а) разрушения внеклеточного матрикса

+ б) прямой стимуляции токсинами

в) апоптоза звездчатых клеток (клеток Ито)

+ г) продукции цитокинов гепатоцитами

+ д) продукции цитокинов клетками инфильтрата

9. Проявления портальной гипертензии:

+ а) кровотечение из вен пищевода

+ б) застойная спленомегалия

+ г) расширение вен передней брюшной стенки

д) кровоизлияние в головной мозг

10. При гепаторенальном синдроме у больного вирусным гепатитом в биоптате почки можно обнаружить:

а) фокальный некроз клубочков

б) пролиферативный гломерулонефрит

в) некротический нефроз

+ г) обычную гистологическую картину

д) интерстициальный нефрит

11. Часто вызывает фульминантное течение гепатита вирус гепатита:

12. Характеристика вирусного гепатита А:

+ а) доброкачественное клиническое течение

+ б) фекально-оральный путь передачи

+ в) низкая смертность

г) развитие цирроза печени

+ д) пожизненный иммунитет

13. Характеристика вирусного гепатита В:

+ а) вертикальный путь передачи

б) мелкие размеры вируса с дефектной РНК

+ в) длительная персистенция вируса в организме

+ г) формирование носительства

+ д) парентеральный путь передачи

14. Характеристика вирусного гепатита С:

+ а) парентеральный путь передачи

+ б) отсутствие эффективного иммунитета

в) низкая частота развития цирроза печени

+ г) высокая частота хронизации

+ д) нетяжелое клиническое течение

15. Характеристика вирусного гепатита Д:

+ а) низкая частота хронизации

+ б) встречается у гомосексуалистов

+ в) трансформирует гепатит В в фульминантную форму

+ г) встречается у больных гемофилией

д) развивается печеночно-клеточная карцинома

16. В биоптате печени больного острым вирусным гепатитом В обнаружены:

+ а) гидропическая дистрофия гепатоцитов

+ б) инфильтрат в паренхиме и портальных трактах

в) расширение портальных трактов за счет фиброза

+ г) апоптозные тельца (тельца Каунсильмена)

+ д) сливающиеся и/или мостовидные некрозы

17. В биоптате печени больной хроническим вирусным гепатитом В мягкого течения обнаружены:

+ а) сохраненное дольковое и балочное строение

+ б) перипортальный фиброз

+ в) инфильтрат в портальных трактах

г) выраженный холестаз

+ д) апоптозные тельца (тельца Каунсильмена)

18. В биоптате печени больного хроническим вирусным гепатитом С обнаружены:

+ а) макровезикулярный стеатоз гепатоцитов

+ б) формирование лимфоидных фолликулов в портальных трактах

в) сливающиеся и/или мостовидные некрозы

+ г) апоптозные тельца (тельца Каунсильмена)

+ д) расширение портальных трактов за счет фиброза

19. Макроскопическая характеристика алкогольного стеатоза печени:

+ а) увеличение размеров органа

+ б) мягкая консистенция

+ в) гладкая поверхность

д) множество округлых очагов в паренхиме

20. Вторичный билиарный цирроз развивается при:

а) первичном склерозирующем холангите

б) алкогольной болезни печени

+ г) продолжительной механической закупорке крупных желчных протоков

д) хроническом вирусном гепатите

21. Характеристика первичного билиарного цирроза печени:

+ а) заболеваемость выше у женщин, чем у мужчин

б) заболеваемость не зависит от пола и возраста

+ в) в клинической картине характерно наличие кожного зуда

+ г) характерно развитие остеопороза

+ д) размеры печени увеличены

22. Патогистологические признаки первичного билиарного цирроза печени:

+ а) лимфо- и плазмоцитарная инфильтрация внутри и вокруг эпителия мелких печеночных ) протоков

б) отсутствие изменений эпителия внутрипеченочных желчных протоков

+ в) эпителиально-клеточные гранулемы

+ д) тельца Маллори

23. Характеристика первичного склерозирующего холангита:

+ а) заболеваемость выше среди мужчин

+ б) характерна ассоциация с воспалительными заболеваниями кишечника

в) заболеваемость выше среди женщин

+ г) гистологически - хроническая фиброзно-обтурационная деструкция желчных протоков

+ д) повышен риск развития холангиокарциномы

24. Причины развития вторичного гемохроматоза:

+ б) сидеробластная анемия

+ в) алкогольный цирроз печени

г) болезнь Вильсона-Коновалова

25. При первичном гемохроматозе депозиты избыточного железа накапливаются:

а) только в гепатоцитах

+ б) сначала в гепатоцитах, а затем в купферовских клетках

в) сначала в купферовских клетках, а затем в гепатоцитах

г) параллельно как в гепатоцитах, так и в купферовских клетках

д) только в купферовских клетках

26. При вторичном гемохроматозе депозиты избыточного железа накапливаются:

а) только в гепатоцитах

б) сначала в гепатоцитах, а затем в купферовских клетках

+ в) сначала в купферовских клетках, а затем в гепатоцитах

г) параллельно как в гепатоцитах, так и в купферовских кдлетках

д) только в купферовских клетках

27.Характеристика первичного гемохроматоза:

+ а) мужчины болеют чаще, чем женщины

б) заболевание не зависит от пола и возраста

+ в) наследование по аутосомно-рецессивному типу

+ г) бронзовый диабет

28. Накопление железа при первичном гемохроматозе в клетках:

+ б) поджелудочной железы

+ в) эндокринных клетках

д) нейронах головного мозга

29. Накопление меди при болезни железа Вильсона-Коновалова:

+ б) чечевицеобразных ядрах головного мозга

д) поджелудочной железе

30. Гистологические признаки болезни Вильсона-Коновалова:

+ б) зоны некрозов гепатоцитов

+ в) активный гепатит

+ д) прогрессирующий фиброз

31. Доброкачественные опухоли печени:

+ а) гепатоцеллюлярная аденома

б) гепатоцеллюлярная карцинома

+ в) аденома внутрипеченочных желчных протоков

32. Злокачественные новообразования печени:

а) гепатоцеллюлярная аденома

+ б) гепатоцеллюлярная карцинома

+ в) холангиоцеллюлярный рак

33. Формы рака печени:

34. Типы строения гепатоцеллюлярной карциномы:

+ а) трабекулярная карцинома

+ г) компактный (солидный)

35. Варианты гистологического строения гепатобластомы:

36. Вторичные метастатические поражения печени связаны с опухолями:

+ а) пищеварительного тракта

в) нервной системы

+ г) молочных желез

д) костной ткани

37. Типы камней желчного пузыря:

38. Изменения в стенке желчного пузыря при остром холецистите:

+ б) фибринозный экссудат

+ в) нейтрофильная инфильтрация

д) склероз собственной пластинки

39. Изменения в стенке желчного пузыря при хроническом холецистите:

+ а) фиброзное утолщение стенки

+ б) гипертрофия мышечной оболочки

+ г) склероз собственной пластинки

д) выраженный отек

40. Осложнения острого холецистита:

+ а) эмпиема желчного пузыря

б) билиарный цирроз

в) хронический гепатит

+ г) разрыв стенки пузыря с развитием перитонита

41. Осложнения хронического калькулезного холецистита:

+ а) эмпиема желчного пузыря

+ б) билиарный цирроз

в) хронический гепатит

+ г) разрыв стенки пузыря с развитием перитонита

42. В патогенезе острого панкреатита могут иметь значение:

+ а) желчнокаменная болезнь

+ в) ишемия ацинарной ткани

г) липоматоз паренхимы

+ д) лекарственное поражение

43. Морфологические изменения при остром геморрагическом панкреатите:

а) гиперплазия мелких протоков

+ б) стеатонекрозы парапнкреатической клетчатки

+ в) пропитанные кровью очаги некроза

+ г) нейтрофильная инфильтрации по периферии зон некроза

+ д) некроз стенок кровеносных сосудов

44. Местные осложнения острого панкреатита:

+ б) развитие панкреатических абсцессов

+ в) формирование псевдокист

г) развитие ДВС-синдрома

45. Общие осложнения острого панкреатита:

г) развитие панкреатических абсцессов

д) формирование псевдокист

46. Клинико-морфологическая характеристика рака поджелудочной железы:

+ а) занимает 2-е место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта

+ б) возникает преимущественно у мужчин старше 60 лет

+ в) чаще всего поражается головка поджелудочной железы

+ г) гистологически – низкодифференцированная аденокарцинома

д) высокая выживаемость

47. Места обитания Opistorhis felineus в организме окончательного хозяина:

+ а) внутрипеченочные желчные протоки

+ б) внепеченочные желчные протоки

+ г) протоки поджелудочной железы

48. Описторхозная инвазия является фактором риска развития:

Читайте также: