Вирусы с природной очаговостью

Природная очаговость болезней — особенность некоторых заразных болезней человека, состоящая в том, что они имеют в природе эволюционно возникшие очаги, существование которых обеспечивается последовательным переходом возбудителя такой болезни от одного животного к другому; при трансмиссивных природно-очаговых болезнях возбудители передаются кровососущими членистоногими (клещами, насекомыми).

Природно-очаговыми являются многие вирусные, бактериальные, протозойные болезни, гельминтозы и некоторые микозы, относящиеся к зоонозам (см.). Наиболее распространены и изучены клещевой и японский энцефалиты (см. Энцефалит клещевой, Энцефалиты комариные), геморрагические лихорадки (см.), хориоменингит лимфоцитарный (см.), орнитозы (см.), бешенство (см.), желтая лихорадка (см.), некоторые риккетсиозы (см.), туляремия (см.), чума (см.), бруцеллез (см.), эризипелоид (см.), листериоз (см.), лептоспироз (см.), клещевой спирохетоз (см.), лейшманиозы (см.), токсоплазмоз (см.), описторхоз (см.), дифиллоботриозы (см.), шистосоматоз (см.) и др. Природно-очаговые болезни делятся на трансмиссивные (при наличии переносчика возбудителя болезни), подразделяемые на облигатно-трансмиссивные и факультативно-трансмиссивные, и нетрансмиссивные (передаваемые без участия переносчика). Переносчиками (см.), как правило, являются членистоногие, носителями возбудителя — позвоночные животные. Природно-очаговые болезни характеризуются выраженной сезонностью: заболевания связаны с пребыванием человека в соответствующие сезоны года в определенных местах того или иного географического ландшафта.

Нахождение возбудителя болезни в организме позвоночных животных в одних случаях приводит к заболеванию, в других — животные остаются бессимптомными носителями. Возбудитель болезни в организме специфического переносчика проделывает определенную часть своего жизненного цикла: размножается, доходит до инфицирующего (инвазирующего) состояния и занимает позицию выхода из переносчика. Этот процесс протекает в организме беспозвоночного животного (переносчика), не обладающего постоянной температурой тела, и зависит от температуры и ее колебаний в окружающей среде. Микроорганизм и его переносчик могут находиться в симбиотических соотношениях (см. Симбиоз). В таких случаях возбудитель находит в организме переносчика благоприятную среду обитания и в то же время не оказывает заметного неблагоприятного влияния на его развитие, жизнь и размножение. Более того, возбудитель приспособляется к процессу размножения своего переносчика и, циркулируя в его организме, иногда проникает в яйцевые клетки. Из зараженных яиц, отложенных самкой переносчика, выходят зараженные возбудителем дочерние особи, которые при первом же сосании крови восприимчивых животных передают им возбудителя болезни. То же может быть и с последующей популяцией. Так происходит трансовариальная передача (см.) возбудителя болезни от инфицированного переносчика его нисходящим поколениям. Для возбудителя клещевого энцефалита это прослежено на двух поколениях переносчика, что, возможно, не является пределом. В других видовых соотношениях переносчика и микроорганизма последний оказывает нек-рое патологическое действие на организм переносчика, что может укорачивать его жизнь.

Межвидовые взаимоотношения компонентов биоценозов природных очагов болезней сложились в процессе эволюции микроорганизмов, животных — доноров и реципиентов, а также переносчиков в определенных условиях формирующейся окружающей среды вне зависимости от существования человека, а для некоторых болезней, возможно, и до появления видов Homo primigenius и Homo sapiens на Земле.

Т. о., природный очаг заразной болезни человека — участок территории определенного географического ландшафта, на к-ром эволюционно сложились определенные межвидовые взаимоотношения между возбудителем болезни, животными — донорами и реципиентами возбудителя, а при трансмиссивных болезнях — и его переносчиками при наличии факторов окружающей среды, благоприятствующих циркуляции возбудителя.

Природные очаги болезней территориально связаны с определенными участками географического ландшафта, т. е. с его биотопами (см. Биотоп). В свою очередь, каждому биотопу свойственен определенный биоценоз (см.). Совокупностью биотопа и биоценоза является биогеоценоз (см.). Характер биотопов весьма разнообразен. В одних случаях бывает четко ограниченным, напр. нора грызуна с ее разнообразными обитателями в зоне жаркой пустыни. Такой биотоп может быть природным очагом не одной, а двух или трех разных болезней: напр. нора песчанок Rhombomys opimus — природный очаг клещевого спирохетоза, зоонозного кожного лейшманиоза и некоторых бактериальных болезней. В других случаях границы территории природных очагов болезни бывают диффузными и потому менее определенными по очертаниям. Так, подстилка широколиственной тайги является весьма благоприятным местом пребывания вне хозяина клеща Ixodes persulcatus — специфического переносчика возбудителя клещевого энцефалита. Однако и на ее обширной площади эти клещи рассеяны неравномерно, одни места свободны от них, на других же они скапливаются в значительных количествах, что бывает на тропах продвижения животных к водопою.

Природные очаги болезней существуют благодаря непрерывно происходящей передаче возбудителя болезни из организма одного животного в организм другого. Такие очаги могут веками оставаться неизвестными человеку, пока он не попадает на их территорию, но и тогда заболевание человека происходит лишь при сочетании следующих условий: природный очаг трансмиссивной болезни должен находиться в валентном состоянии, т. е. на территории очага должны быть голодные, зараженные возбудителем болезни переносчики, готовые напасть на появившихся людей как на заманчивый источник изобильного питания; вступившие на территорию природного очага люди должны быть неиммунными к данной болезни; переносчики должны ввести в организм человека дозу возбудителя болезни, достаточную для ее развития; сам возбудитель болезни должен находиться в вирулентном состоянии.

По-видимому, практически более часты случаи введения в организм малых доз возбудителя, которые недостаточны для развития болезни у зараженного человека. Однако этот процесс не проходит бесследно для реципиента; в его организме происходит выработка антител к введенному возбудителю, и человек становится невосприимчивым к действию новых доз возбудителя, достаточных в обычных условиях для полного развития болезни. В этом случае переносчик возбудителя болезни может оказать положительное влияние на организм человека, приводя его в состояние невосприимчивости к возбудителю болезни соответствующего вида. Наличие антител к возбудителям некоторых природно-очаговых болезней, напр. клещевого и комариного энцефалитов, установлено и у животных, которые не болеют этими болезнями, что связано с продолжительным пребыванием их на территории природного очага. Выявление антител у людей и животных на определенных территориях является важным диагностическим методом обнаружения скрытых природных очагов соответствующих болезней.

Для характеристики природных очагов болезней важно знать условия стойкости их существования и иметь четкое представление о возможности их передвижения. Оба эти вопроса тесно связаны друг с другом. Известно, напр., что природные очаги клещевого энцефалита и некоторых клещевых риккетсиозов могут существовать лишь в определенных природных условиях, т. к. иксодовые клещи — переносчики возбудителей этих болезней не могут, как правило, жить и размножаться близко к человеку и тем более пребывать в его жилье. Возможны, конечно, случаи заноса единичных зараженных клещей в жилье человека, что может приводить к спорадическим заболеваниям, но это является исключением. Вместе с тем носители и переносчики возбудителей природно-очаговых болезней могут при подходящих условиях передвигаться в новые места обитания, что существенно видоизменяет эпидемиологию соответствующей болезни. В результате таких передвижений переносчики возбудителей природно-очаговых болезней могут переместиться в жилье или оказаться в непосредственном окружении человека. При этом возникают внутридомовые заболевания людей (напр., клещевым возвратным тифом, кожным лейшманиозом, чумой и нек-рыми другими болезнями). Так, клещи Ornitllodoros papillipes — переносчики спирохет — возбудителей клещевого возвратного тифа — могут поселяться в норах туркестанских крыс, находящихся в жилье, образуя с домовыми грызунами своего рода норовый биоценоз. Такие очаги заразных болезней, связанные в своем происхождении и поддержании существования с какой-либо формой деятельности человека, называются антропоургическими.

Каким бы видоизменениям не подвергались природные очаги болезней, первичная связь их с географическими ландшафтами не теряет своего принципиального значения даже тогда, когда возбудитель болезни передается многими видами переносчиков и, кроме того, различными нетрансмиссивными способами (напр., туляремия). И в этом случае все же выявляются биотические факторы, определяющие прочное существование очагов таких болезней на природных территориях, даже используемых человеком.

Эколого-паразитологический анализ условий существования природных очагов болезней имеет важное значение в разработке системы противоэпидемических мероприятий (см.) по полному искоренению этих очагов на определенных территориях, а также по индивидуальной и массовой защите людей от нападения переносчиков во время их нахождения в зоне действующих очагов болезней. На большинство природных очагов болезней существенное воздействие оказывает деятельность человека. В одних случаях она подавляет очаги, в других вызывает перестройку их биоценотической структуры, и очаг сохраняется в активном состоянии.

Связь природных очагов болезней с определенными географическими ландшафтами позволяет давать провизорную опенку возможной эпидемической опасности территории и заранее проводить предохранительные мероприятия по охране здоровья людей, когда нет возможности обследовать местность на наличие в ней природных очагов болезней или, по крайней мере, переносчиков возбудителей болезней. Ландшафтная эпидемиология таких болезней тесно связана с краевой патологией, но краевая патология распространяется лишь на отдельные крупные административные части государства, в то время как ландшафтная эпидемиология сосредоточивает внимание на территориях различных ландшафтов, которые часто простираются на несколько крупных административных частей страны. Определение территориального распространения природных очагов болезней приобретает особенно важное значение, ибо оно является основой нозогеографии (см.) соответствующих болезней. Учение о Природной очаговости болезней человека — ключ в изучении новых болезней.

Библиография: Кучерук В. В. Млекопитающие — носители болезней, опасных для человека, в кн.: Усп. совр. териологии, под ред. В. Е. Соколова, с. 75, М., 1977; Павловский Е. Н. О природной очаговости инфекционных и паразитарных болезней, Вестн. АН СССР, № 10, с. 98, 1939; он же, Руководство по паразитологии человека, т. 2, М.— Л., 1948; Природная очаговость болезней человека и краевая эпидемиология, под ред. Е. Н. Павловского и др., Л., 1955.

Среди природно-очаговых инфекций различают две большие группы: с трансмиссивным и нетрансмиссивным механизмом передачи возбудителя.

Отличительной особенностью обширной группы трансмиссивных инфекций является передача возбудителя через кровососущих членистоногих: вшей, блох, москитов, комаров, клещей и др. Возбудителями инфекций, относящихся к этой группе, могут быть различные микроорганизмы: вирусы, бактерии и простейшие. Некоторым трансмиссивным заболеваниям свойственна природная очаговость, то есть способность распространяться лишь в отдельных географических областях, что связано с биологическими особенностями переносчиков, жизнедеятельность которых может происходить только в определенных природных условиях.

Несмотря на то, что основным специфическим компонентом природного очага является популяция возбудителя, в случае трансмиссивных инфекций он характеризуется и специфическим переносчиком. Так сложилась группа иксодовых клещевых инфекций, возбудители которых передаются клещами рода Ixodes: клещевой энцефалит (вирус клещевого энцефалита), энцефалит Повассан (вирус Повассан), иксодовые клещевые боррелиозы (Borrelia burgdorferi sensu lato), гранулоцитарный анаплазмоз человека (Anaplasma phagocytophilum), моноцитарный эрлихиоз человека (Ehrlihia chaffeensis, Ehrlihia muris), Ку-лихорадка (Coxiella burnetii), бартонеллез (Bartonella henselae), некоторые риккетсиозы группы клещевых пятнистых лихорадок (вызываемые R.sibirica, R.helvetica), бабезиоз (Babesia divergens, Babesia microti и др.). Фактически очаги этих инфекций совпадают с географией расселения клещей: лесного I.ricinus и таежного I.persulcatus. Клещи I.persulcatus обладают наибольшим ареалом распространения: от Западной Европы до Японии.

Существуют возбудители клещевых инфекций, в основном связанные с другими группами иксодид – клещами рода Dermacentor: туляремии (Francisella tularensis), риккестии группы клещевых пятнистых лихорадок, вирус омской геморрагической лихорадки. Так как пастбищные клещи рода Dermacentor в большей степени связаны с равнинно-степными и горно-лесными биотопами, то и риккетсиозы в основном регистрируются в степных ландшафтах на юге России и в азиатской части страны. Объединение патогенов по группам переносчиков приведено для понимания необходимости дифференциальной диагностики различных инфекционных заболеваний, которые могут возникать при присасывании одного и того же вида иксодового клеща. Более того, клещи могут единовременно передать несколько патогенов, вследствие чего разовьется микст-инфекция и изменится клиническая картина заболевания. Среди клещевых инфекций в течение последних десяти лет самый высокий уровень заболеваемости регистрируется для иксодовых клещевых боррелиозов – в среднем 5–6 на 100 тыс. населения, для клещевого энцефалита этот показатель составляет около 3,0 и для риккетсиозов – около 1,4.

Некоторые из перечисленных возбудителей реализуют не только трансмиссивный путь передачи инфекции человеку, но и контактный (при попадании риккетсий с фекалиями клещей на пораженные участки кожи и слизистые, раздавливание насекомых при туляремии), алиментарный (инфицирование вирусом клещевого энцефалита и возбудителем Ку-лихорадки – при употреблении сырого молока, при употреблении продуктов питания и воды, контаминированной бактериями Francisella tularensis – при туляремии), аэрогенный (риккетсиозы, Ку-лихорадка, туляремия).

Такая инфекция, как эндемический (крысиный) сыпной тиф (R.typhi) связана с блохами, вшами и гамазовыми клещами и передается при контакте кожи человека с фекалиями эктопаразитов, контаминированных риккетсиями. В случае эпидемического сыпного тифа (R.prowasekii) резервуаром инфекции всегда является больной человек, передача осуществляется через платяных вшей, заражение происходит путем втирания инфицированных экскрементов вшей при расчесах. В связи с увеличением числа людей, у которых выявлен педикулез (среди детей до 14 лет заболеваемость в среднем составляет 245 на 100 тыс. населения, доходя в некоторых регионах – Архангельской области – до 1000 на 100 тыс. населения), становится реальной угроза возникновения вспышек сыпного тифа. Некоторые возбудители бартонеллезной (B.henselae) и риккетсиозной (R.felis) инфекции связаны с блохами, паразитирующими на кошках, и с платяными вшами (B.quintana), заражение человека при этом также происходит при расчесывании кожи, контаминированной экскрементами блох и вшей.

Одной из значимых и опасных инфекций, передаваемой клещами Hyalomma marginatum и эндемичной для юга России, является Крымская геморрагическая лихорадка. После длительного периода эпидемического благополучия (1973–1998 гг.) в XXI веке отмечена значительная активизация старых очагов в Ставропольском крае, Астраханской и Ростовской областях и появление новых очагов в Волгоградской области, Калмыкии и Дагестане. Для данного заболевания характерен не только трансмиссивный путь передачи вируса, но в силу высокого уровня вирусемии в первые дни болезни реализуется и контактный путь передачи, что необходимо учитывать медицинскому персоналу, оказывающему помощь больному. Кроме этого следует выявлять возможные случаи заболевания среди лиц, находившихся в контакте с больным до госпитализации.

Комары являются вектором для большого числа возбудителей инфекционных заболеваний человека. Наибольшее распространение и медицинское значение имеют вызывающие миллионные эпидемии вирусы Денге, О,Ньонг-Ньонг, японского энцефалита, желтой лихорадки, венесуэльского, восточного, западного энцефалита лошадей, энцефалита Сент-Луис, Западного Нила, захватывающие десятки и сотни тысяч больных. За исключением последнего заболевания, все перечисленные вирусные инфекции не имеют природных очагов на территории России и могут представлять существенную угрозу лишь при выезде в эндемичные регионы. Вирус Западного Нила, вызвавший вспышку заболеваний с преимущественным поражением ЦНС в Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае в 1999 году, продолжает быть причиной спорадических случаев заболевания или вспышек с числом больных, достигающим несколько сотен человек. В последние годы ареал циркуляции вируса распространился также на Ростовскую и Воронежскую области, случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Тамбовской области и Казани. Еще одна серьезная угроза здоровью населения связана с ежегодными случаями завоза в РФ малярии из стран ближнего (Азербайджан, Таджикистан) и дальнего (Африка, Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка) зарубежья.

Таким образом, сбор эпидемиологического анамнеза в случае с инфекциями, передаваемыми трансмиссивным путем, многие из которых являются природно-очаговыми, является первым шагом к расшифровке этиологического агента заболевания.

На территории России одним из наиболее распространенных нетрансмиссивных природно-очаговых заболеваний является геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, вызываемая хантавирусами Старого Света. Возбудителями ГЛПС являются вирусы Пуумала, Добрава, Хантаан, Сеул и Амур. Последние три циркулируют на Дальнем Востоке и до конца XX века считалось, что на территории европейской части России заболевание ассоциировано только с вирусом Пуумала. В 1997 году впервые в Рязанской и Тульской областях, в первое десятилетие XXI века в центральном черноземье были зарегистрированы крупные вспышки ГЛПС, этиологически обусловленные в подавляющем большинстве вирусом Добрава.

Ежегодно в России регистрируется 5-7 тысяч случаев ГЛПС. Наиболее высокая заболеваемость стабильно отмечается в Приволжском федеральном округе (Удмуртии и Башкортостане), достигая 28 на 100 тыс. населения. Средняя летальность при ГЛПС составляет 0,5%, но на Дальнем Востоке и, возможно, в Краснодарском крае, она выше.

Другим значимым в инфекционной патологии человека нетрансмиссивным зоонозом является лептоспироз, который, по определению ВОЗ, относится к зоонозам с мировым распространением. Ежегодно эта инфекция поражает несколько сотен человек в РФ, а летальность может достигать 20%.

Поскольку большинство из вышеперечисленных инфекционных заболеваний не имеют патогномоничных признаков и нуждаются в дифференциальной диагностике с рядом клинически схожих форм, первичный диагноз должен быть подтвержден с использованием лабораторных методов диагностики.

Методы лабораторной диагностики природно-очаговых инфекций включают прямые (обнаружение ДНК/РНК возбудителя, его АГ, визуальное обнаружение микроорганизма методом микроскопии) и косвенные (обнаружение специфических АТ IgM, IgG, IgA в сыворотке крови, СМЖ, в случае IgA – в тканевых секретах).

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Copyright ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 1998 - 2020

! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.

Природная очаговость – это способность ИБ длительно существовать на определенных территориях независимо от человека и его деятельности.

Природная очаговость – это способность ИБ образовывать природные эпизоотические очаги.

Природная очаговость = природная энзоотичность (стационарность)

Учение о природной очаговости было создано было создано отечественным эпидемиологом Е.Н.Павловским.

ПО свойственна многим заразным болезням и количество таких болезней постоянно растет. К ним относятся зооантропонозы вызываемые риккетсиями, вирусами, бактериями, простейшими и гельминтами (Примеры: клещевой сыпной тиф, клещевая лихорадка, Ку-лихорадка, клещевой и японский энцефалиты, бешенство, инф. энцефаломиелит лошадей, орнитоз, ящур, чума верблюдов, туляремия, лептоспироз, псевдотуберкулез, листериоз, рожа, сальмонеллезы и др.).

Возбудители этих болезней циркулируют среди диких позвоночных или переносятся кровососущими членистоногими. Среди таких хозяев и переносчиков современная наука насчитывает более 550 видов позвоночных (более 200 видов млекопитающих и 250 видов птиц).

В общебиологическом смысле понятие природный очаг –характеризуется как биоценоз между патогенными микробами-паразитами, животными-донорами (источниками возбудителя), перазитическими переносчиками, животными-реципиентами (восприимчивыми) в соответствующих ландшафтах.

Структура природного очага.

Отдельным (элементарным) природным очагомназывают определенную ограниченную территорию на которой возбудитель болезни циркулирует без заноса из вне неопределенно-долгое время.

Выделяют 3 основных части такого очага.

Участки стойкого неблагополучия (ядро, элементарный природный очаг), где есть условия для непрерывности эпизоотического процесса.

Участки временного выносавозбудителя.

Постоянно благополучные участки, непригодные для обитания хозяев и переносчиков возбудителя.

Выделить ядро наиболее важно – это значит определить территорию сосредоточения наибольшей опасности. Его уничтожение позволит при наименьших затратах обеспечить максимальную эффективность.

Пример: В период засухи уничтожение грызунов, концентрирующихся вокруг немногих водоемов может обеспечить ликвидацию очагов лептоспироза или туляремии.

1В. Основные виды природных очагов.

Аутохтонные – существующие вне зависимости от человека.

Антропоургические – образованные в результате человеческой деятельности (включающие домашних животных).

Синантропные – возникающие в пределах населенных пунктов, в которых жикие животные приспособились к обитанию вблизи человека (Птицы, мыши, крысы и др.). Они возникли как дочерние из 1 и 2 видов.

Сопряженные (на одном участке находятся очаги нескольких болезней).

Диффузные – сочетающие отдельные ядра , когда возбудитель циркулирует среди животных многих видов на определенной (часто большой) территории.

Подвижные (перемещающиеся) – которые передвигаются вместе с мигрирующими животными или птицами (примеры: бешенство – с дикими хищниками, орнитоз – с птицами, листериоз – с грызунами, ящур – с сайгаками и пр.).

Водные и почвенные.

Независимость природных очагов от человека относительна и сохраняется до того момента пока усилия человека прямо или косвенно не направлены на их органичение или полную ликвидацию.

Понятие циркуляция возбудителя включает как смену животных хозяев, так и приспособление к среде обитания.

При освоении территорий количество аутохтонных очагов сокращается а количество антропоургических – наоборот увеличивается. Многие ПО , а также некоторые виды возбудителей уничтожены или изчезли сами. Но в ряде случаев произошло приспособление микроорганизмов к новому, более широкому кругу хозяев и это приводит к образованию новых ПО (чума плотоядных, трихинеллез и др.).

Природная очаговость тесно вязана с ландшафтами конкретной местности (примеры: лептоспироз – с заливными лугами, клещевой энцефалит – с лесами и тайгой, Ку-лихорадка – со степями, и пр.).

Ландшафтная эпизоотология изучает характер указанных связей, что важно при освоении новых территорий. Территории на стыке природных ландшафтов наиболее опасны, в их смешенных биоценозах нередко поддерживаются диффузные очаги нескольких болезней, а у животных бывают смешанные инфекции.

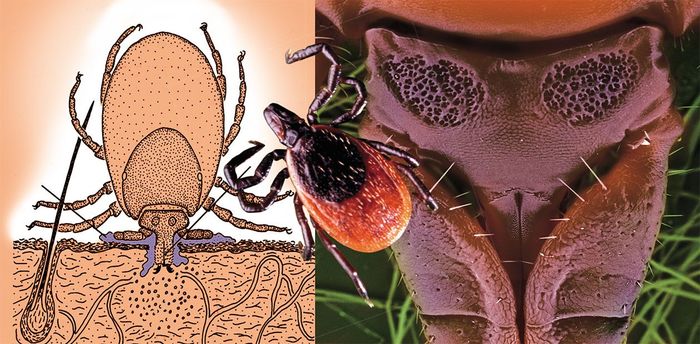

Головка иксодового клеща. Электронная микроскопия Е. Митрофановой

Полевки служат природным резервуаром вируса клещевого энцефалита. Фото В. Глупова

Присосавшийся клещ. Фото В. Глупова

![]()

Укусы клеща и другие подарки кровососущих

Среди всех природно-очаговых болезней стоит выделить трансмиссивные, передающиеся через кровососущих переносчиков: согласно данным ВОЗ, на них сегодня приходится 17% всех случаев инфекционных болезней в мире! Самой смертоносной среди них считается малярия, которая в 2012 г. унесла жизнь более полумиллиона человек. Но трансмиссивные заболевания встречаются не только в тропиках: в наших широтах наибольшую опасность представляют иксодовые клещи, которые могут служить переносчиками трех вирусных, 22 бактериальных и нескольких протозойных инфекций, из которых наиболее распространены и опасны клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма.

Личинки и нимфы таежных клещей цепляются за пробегающих рядом зверьков, проникая в ткани хозяина своим сложно устроенным ротовым аппаратом, служащим и для прикрепления, и для питания. Излюбленное место локализации – ушные раковины. Фото В. Глупова (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск)

Удаленного клеща желательно сдать на экспертизу в медицинские центры для проверки на наличие по крайней мере двух инфекций – клещевого энцефалита и боррелиоза, и сделать это как можно быстрее (не позднее трех суток). Но даже в случае позитивного результата паниковать не следует. Передадутся ли возбудители инфекции при укусе, зависит и от степени зараженности самого клеща. В случае энцефалита еще более важными являются различия в вирулентности (способности вызывать заболевание) самого вируса.

Оба этих показателя в популяции клеща могут значительно меняться по годам; соответственно, будет изменяться и степень риска для человека заболеть в результате укуса даже зараженным клещом. Кстати сказать, эта вероятность в принципе невысока: к примеру, по данным Роспотребнадзора по Новосибирской области за одну неделю в мае 2017 г. в области было укушено клещом около полутора тысяч человек, при этом вирус энцефалита был обнаружен в 4 особях клеща, а возбудители боррелиоза – в 135.

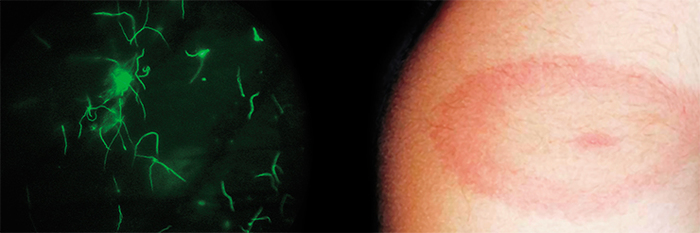

Возбудители боррелиоза (слева) – родственники широко известных трепонем, вызывающих сифилис. Фото Н. Фоменко (ИХБФМ СО РАН, Новосибирск). Справа – красное кольцо в месте укуса клеща, свидетельствующее о воспалительной реакции на проникших в организм боррелий (Smith et al., 2002)

Но и в случае негативного результата не следует полностью успокаиваться. К сожалению, определить зараженность клеща с абсолютной точностью невозможно, поэтому в течение нескольких недель после укуса следует тщательно следить за состоянием здоровья, а, может быть, и сдать анализы на специфические антитела.

В заключение можно добавить, что уровень заболевания людей в природно-инфекционных очагах во многом определяется частотой контакта населения этого очага с его потенциально опасными обитателями. А также способами решения этой проблемы – от экологически опасной тотальной обработки ядохимикатами до такой же тотальной вакцинации группы риска, как это делается в западных странах в отношении клещевого энцефалита. В любом случае природные очаги инфекционных и инвазивных заболеваний существуют и будут существовать, пока сохраняются природные экосистемы, неотъемлемой частью которых они являются, поэтому нам лучше знать о них побольше.

![]()

Python-разработчик, фронтендер, дата сайентист и QA-специалист – честно о плюсах и минусах своих специальностей

QA-специалист (он же тестировщик)

Стартовая зарплата в Москве: от 50-60 000 рублей (по данным hh)

Кто такой QA-специалист

QA (Quality Assurance) – процесс обеспечения качества. Важное замечание: именно обеспечения, а не проверки! Так, чтобы закинуть свежее приложение, прилетевшее от разработчиков, в App Store или запустить сайт по продаже самодельных антисептиков, недостаточно проверить, что в них нет багов. QA-инженер должен предотвратить появление этих самых багов на этапе разработки, удостовериться, что продукт соответствует заявленным стандартам и требованиям.

Что круто в профессии

Анастасия: «QA – многогранная профессия. Представление, что мы просто сидим и "ковыряем" одни и те же баги по вытоптанному сценарию – неверное. Особенно если работаешь на развивающемся сайте и развиваешься вместе с ним. Мне нравится находиться в потоке информации – это заставляет двигаться дальше и не бояться узнавать/трогать что-то новое. С такой работой приходит и ответственность: если ты что-то пропустил или не уделил должного внимания проблеме, сразу получишь фидбек. Надо быть готовым к ошибкам – их бывает трудно принять, но над ними можно работать.

Стартовая зарплата в Москве: от 90 000 рублей (по данным hh)

Кто такой фронтенд-разработчик

Как говорит @JustSmileFriend, фронтендер – это человек-оркестр, который может подпилить и подкрасить на любом этапе разработки проекта, сам себе верстальщик, дизайнер и программист в одном лице. Если быть точнее, то это люди, благодаря которым вы видите Пикабу и любой другой сайт таким, какой он есть. Их главная задача – сделать интерфейс максимально удобным и понятным даже для бумеров.

Что круто в профессии

Иногда фронтендерам приходится перевоплощаться в Доктора Кто, залезать в ТАРДИС (читай: код) и путешествовать во времени. Например, когда встречаешься лицом к лицу со старым браузером и тратишь не один час, чтобы его победить.

Стартовая зарплата в Москве: от 100 00 рублей (по данным hh)

Кто такой Python-программист

Питонисты занимаются созданием игр, сайтов, ботов и мобильных приложений (хотя мобильная разработка на Python не так популярна). В основе всего – Python, минималистичный язык программирования, для которого требуется писать меньше кода, чем, например, на Java, С/C++. Поэтому считается, что это хороший язык для новичков. С его помощью можно автоматизировать нудные действия, анализировать данные в гигантских табличках (в Python есть много библиотек) или делать ботов для телеграма.

Что круто в профессии

Сейчас немного шок-контента: python-разработка может быть творческим процессом. Вы не только видите, как конечная идея становится продуктом, но и сами его создаете. Например, Python использовали в создании игр Civilization IV или Sims.

Если говорить именно о языке, то из опрошенных пикабушников минусы назвать почти никто не смог. Небольшой минус лишь в том, что Python – не самый быстрый, скорость работы программ может быть чуть ниже. Все остальное касается коммуникации.

Стартовая зарплата в Москве: от 120 000 рублей (по данным hh)

Кто такой дата сайентист

Что круто в профессии

Еще один нюанс в том, что сфера быстро развивается, бывает сложно за ней угнаться, потому что даже самые продвинутые ученые далеки от машин.

Сейчас на SkillFactory проходит большая распродажа: скидка 50% на онлайн-курсы. Записывайтесь до 30 апреля 2020 года и впитывайте новые знания в свободное время.

Читайте также: