Вирусы патогенных для животных

Многие вирусы, патогенные для человека и животных, хорошо культивируются в развивающемся курином эмбрионе. К ним относятся вирусы вакцины, бешенства, свинки, кори, герпеса и ряд других. Для инокуляции вируса чаще всего используется оболочка, желточный мешок и некоторые другие части эмбриона.

Инокуляции подвергаются оплодотворенные яйца, прошедшие инкубирование при 38° С в течение 3—13 дней. Подходящий возраст эмбриона определяется в зависимости от особенностей данного вируса, а также от того, какой орган избирается для инокуляции. Для нанесения вирусного материала на оболочку она обнажается путем удаления небольшого участка скорлупы и разрыва скорлуповой оболочки. Нужное для операции место определяется при просвечивании яйца. Вскрытый участок скорлупы после заражения закрывается покровным стеклом, края которого заливаются парафином.

После инокуляции яйца инкубируются при 36° С, и в них размножается вирус.

Для накопления вирусов широко применяются также культуры нормальных и опухолевых тканей. Наиболее распространен способ однослойной культуры тканей на стекле. Питательная среда содержит плазму или сыворотку крови, к которым в некоторых случаях прибавляют экстракт куриного эмбриона. Добавляется также сбалансированный солевой раствор.

Размножение фитопатогенных вирусов. Проникнув в результате инокуляции в клетки растения-хозяина, фитопатогенные вирусы размножаются, претерпевая при этом цикл развития, включающий качественно различные стадии, или фазы. Весь цикл развития вирусов пока не исследован. Наиболее изучен в этом отношении вирус табачной мозаики.

В развитии этого вируса отчетливо выделяются две фазы, хотя в действительности их, возможно, больше: вегетативная фаза и фаза покоя.

Вегетативная фаза, во время которой вирус размножается, наступает через 1—2 ч после заражения восприимчивого хозяина в условиях оптимальной температуры (Сухов и Капица, 1956). Размножаясь вначале в отдельных клетках, вегетативный вирус по плазмодесмам проникает в смежные клетки, где также размножается. Попав в ту или иную клетку, вегетативный вирус размножается в ней не беспредельно, а ограниченное время, длящееся приблизительно 9—10 ч. Только после этого в данной клетке вирус переходит из фазы размножения в фазу покоя.

Переход в фазу покоя обусловлен исчерпыванием субстратов, необходимых для размножения вируса, или же накоплением продуктов обмена, тормозящих его дальнейшее размножение.

Вегетативный вирус по ряду свойств отличается от покоящегося. Характерным отличием является его неспособность заражать новые растения при использовании обычных методов инокуляции. Вегетативный вирус прак-тически лишен контагиозности, что объясняется быстрой его инактивацией при разрушении тканей в момент приготовления инокулюма.

Установлено, что при выдерживании листьев с накопленным в них вегетативным вирусом в течение 2—3 ч при 28° С в них появляется значительное количество инфекционного вируса.

Течение инфекционного процесса в клетке сопровождается определенными изменениями в ее органоидах. По данным Виттштейна и Цеха (1962), первая фаза репродукции ВТМ характеризуется усилением синтеза нуклеиновых кислот в ядре и увеличением размеров последнего. Эти изменения становятся заметными уже через 30 мин после заражения и прогрессируют в течение следующих 2—3 ч.

Ядро при этом пронизывается системой цитоплазматических каналов, окаймленных ядерной мембраной. В каналах находятся митохондрии, мембраны Гольджи или эндоплазматического ретикулума. Через 3—7 ч после заражения в цитоплазме, окаймляющей ядро, появляется материал, абсорбирующий ультрафиолетовые лучи в области волн, поглощаемых нуклеиновыми кислотами. К концу этого периода содержание нуклеиновых кислот в ядре падает и абсорбирующий материал из области, окружающей ядро, рассеивается в цитоплазме. Масса цитоплазмы при этом увеличивается. В ней интенсивно накапливаются митохондрии, элементы Гольджи, эндоплазматический ретикулум и другие цитоплазматические органоиды.

Начиная с 9-го ч после заражения, в цитоплазме накапливается вирусный белок, участвующий в образовании спирализованных вирионов ВТМ, и к 25-му ч формируются новые кристаллические включения вируса.

Размножение бактериофагов. Процесс заражения бактерио-фагом бактериальной клетки начинается с адсорбции вирионов бактериофага на ее оболочке.

Бактериофаги на бактериальных клетках адсорбируются при всех градациях температуры от 0 до 37° С. Однако бактериофаг при низкой температуре исторгает генеративный материал не в клетку, а в окружающую среду и заражения бактерии не происходит.

Инъекция ДНК бактериофага в бактериальную клетку происходит замедленно при 37° С и сильно ускоряется при 44° С, что связано с уменьшением вязкости нуклеиновой системы.

При гидролизе участка бактериальной оболочки, вызываемом ферментом прикрепившегося бактериофага, появляются вещества со свободными аминогруппами. Предполагается, что эти вещества вызывают исторжение ДНК (Гарен и Козлов, 1959).

Бактериофаги, имеющие спермиеобразную форму, адсорбируются на бактериальной оболочке концом хвостовидного придатка. В результате действия ферментной системы, заключенной в хвостовидном отростке, целостность оболочки нарушается, образуется отверстие, через которое в цитоплазму клетки исторгается внутреннее содержимое корпускулы, состоящее у бактериофага из ДНК, белка и аргининсодержащего вещества. Основную массу генеративной системы составляет нуклеиновая кислота.

После внедрения генеративного материала в цитоплазму бактерии наступает латентный период инфекции, в течение которого бактериофаг находится в состоянии размножения. Разные формы бактериофага имеют различную продолжительность латентного периода.

В вегетативной фазе развития бактериофаг не обладает приспособлениями, необходимыми для внедрения в новые бактериальные клетки, и поэтому неинфекционен. Если механически разрушить бактериальные клетки, несущие вегетативный бактериофаг, и внести этот материал в культуру восприимчивых бактерий, лизиса не наступает. неспособен заражать новые бактериальные клетки.

После проникновения генеративной системы бактериофага в клетку начавшийся инфекционный процесс проявляется прежде всего в разрушении нуклеоидов бактерии. В это же время начинается синтез ДНК бактериофага. В различных участках клетки образуются вакуоли, заполняющиеся тонким фибриллярным материалом, состоящим из рыхло расположенных нитей вирусной ДНК. Эти области имеют неправильные очертания, но они ограничены и фибриллы не смешиваются с рибосомами цитоплазмы.

В местах скопления фибрилл образуются плотные тельца, по величине близкие к головке бактериофага, но лишенные белковой оболочки. Их образование связано с конденсацией индивидуальных цепей ДНК. В это время в участках скопления указанных частиц сосредоточены значительные массы белковых субъединиц. В краткий период времени, длящийся около 1 мин, происходит формирование белковой оболочки, окружающей каждое нуклеиновое тельце. В следующие 5 мин завершается созревание частиц бактериофага, и они приобретают свой характерный вид.

Размножение зоопатогенных вирусов. Довольно хорошо изучен процесс репродукции малых, содержащих РНК энтеровирусов, к которым относятся вирусы полиомиелита, Коксаки и др.

Первый этап инфекции вируса полиомиелита связан с адсорбцией вирионов на поверхности восприимчивых клеток. Адсорбция специфична и происходит только на клетках тканей приматов и человека. На клетках других млекопитающих вирионы этого вируса не адсорбируются. Вызывающий адсорбцию рецептор в оболочках клеток приматов представлен специфическими липопротеидами. Специфичность адсорбции обусловлена свойствами белковой оболочки вириона. Инфекционная РНК вируса, выделенная из вирионов, лишена этой специфичности и может вызвать заражение клеток в культуре тканей млекопитающих, относящихся к разным отрядам. Однако после прохождения одного цикла развития вновь образовавшиеся вирионы неспособны возобновить инфекционный процесс в культурах тканей этих животных.

После адсорбции вирионов на плазматических мембранах клеток в культуре тканей происходит нарушение целостности капсиды с освобождением вирусной РНК. Этот материал проникает внутрь клетки посредством пиноцитоза, т. е. вовлечения частиц внутрь цитоплазмы в результате образования глубоких впячиваний мембраны, преобразующихся затем в мелкие вакуоли.

Латентный период инфекции вируса полиомиелита длится 2,5—3 ч. В это время в клетках протекают следующие процессы. РНК вируса связывается с рибосомами и при посредстве их аппарата индуцирует синтез специфической вирусной репликазы. Последняя, взаимодействуя с вирусной РНК, катализирует синтез новых цепей РНК. Несколько позже, используя рибосомы, вирусная РНК индуцирует синтез белков, необходимых для образования оболочки вирионов.

Процесс объединения цепей РНК и белковых субъединиц в структуру вирионов происходит в конце латентного периода и определяется, вероятно, физической комплементарностью этих компонентов.

Таким образом, рибосомы являются теми органоидами клетки, где вирусная РНК осуществляет паразитическую функцию и организует синтез вирусных белков.

Латентные вирусные инфекции. Латентное носительство вирусов, когда их присутствие в организме хозяина не проявляется никакими внешними симптомами, широко распространено в природе.

Среди вирусов, патогенных для животных, также известны латентные формы. Например, вирус подчелюстных желез морской свинки часто присутствует у внешне здоровых животных. В клетках желез он образует характерные внутриядерные включения. При подкожном заражении свинок материалом из инфицированных желез не возникает никаких внешних симптомов, но в ядрах подчелюстных желез вскоре появляются включения. Только при интрацеребральном введении такого материала молодым животным возникает тяжелое поражение, и через 5—7 дней они погибают.

Явление латентной инфекции характеризуется наиболее уравновешенными отношениями между хозяином и паразитом и обеспечивает для последнего наилучшие условия для выживания и распространения в природе. Еще более совершенную форму взаимоотношений представляет симбиоз, когда организм хозяина получает какие-либо преимущества от поселившегося в нем симбионта. В случае фито- и зоопатогенных вирусов положительное значение для хозяина может иметь бессимптомное носительство непатогенных штаммов, обеспечивающее инфекционный иммунитет против высоковирулентных штаммов. Такое же значение имеет лизогенность бактерий, сопряженная с иммунитетом против лизирующего бактериофага.

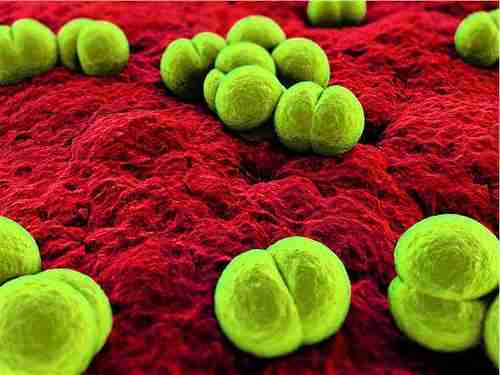

Патогены представляют собой микроскопические организмы, которые вызывают или могут вызывать заболевание. Различные виды возбудителей инфекций включают бактерии, вирусы, протисты (амеба, плазмодий и т. д.), грибы, паразитические черви (плоские черви и круглые черви ) и прионы. Хотя эти патогены вызывают множество заболеваний, начиная от незначительных до опасных для жизни, важно отметить, что не все бактерии являются патогенными.

Фактически, наш организм содержит тысячи видов бактерий, грибов и простейших, которые являются неотъемлемой частью микробиома (микрофлоры) человека. Эти микроорганизмы полезны и важны для правильной работы биологических процессов, таких как пищеварение и функция иммунной системы. Они вызывают проблемы только в редких случаях, когда ослабевают функции иммунной системы. Напротив, действительно патогенные организмы имеют одну цель: выжить и размножаться любой ценой. Возбудители инфекций специально приспособлены для заражения живых организмов в обход иммунной системы хозяина. Они распространяются внутри тела и покидают его для заражения другого хозяина.

Как передаются патогены?

Патогены могут передаваться либо прямым, либо косвенным путем. Прямая передача включает распространение патогенов путем прямого контакта тела с телом. Такой тип передачи может происходить от матери к ребенку, как показано на примере ВИЧ, вируса Зика и сифилиса. Другие типы прямого контакта, через которые могут распространяться патогены, включают касание (метициллин-резистентный стафилококк), поцелуи (простой герпес) и сексуальный контакт (папилломавирусы человека).

Патогены способны также распространяться путем косвенной передачи, которая включает контакт с поверхностью или веществом, которые заражены вредоносными микроорганизмами, а также контакт и передача через животное или укс насекомых. Типы косвенной передачи включают:

- Воздушно-капельный (как правило, чиханьем, кашлем, смехом и т. д.). Вредоносные микроорганизмы остаются подвешенным в воздухе и вдыхается или контактирует с дыхательными мембранами другого человека.

- Капельки - патогены, содержащиеся в каплях жидкости организма (слюна, кровь и т. д.) контактируют с другим человеком или загрязняют поверхность. Капли слюны чаще всего распространяются через чиханье или кашель.

- Еда - передача инфекции происходит путем употребления зараженной и неправильно обработанной пищи.

- Вода - патоген распространяется через потребление или контакт с загрязненной водой.

- Животные - патоген распространяется от животных к людям. К примеру, при укусе насекомых или контакте людей с дикими или домашними животни.

Несмотря на то, что невозможно полностью предотвратить передачу патогенов, лучший способ минимизировать вероятность инфекционных заболеванием - поддерживать правильную гигиену. Не забывайте мыть руки после использования туалета, обрабатывайте сырые продукты и различные поверхности, которые подвергаются воздействию микробов, а также своевременно убирайте экскременты домашних питомцев.

Типы патогенов

Патогены очень разнообразны и состоят из прокариотических и эукариотических организмов. Наиболее распространенными патогенами являются бактерии и вирусы. Хотя оба способны вызвать инфекционное заболевание, бактерии и вирусы отличаются друг от друга. Бактерии являются прокариотическими клетками, которые вызывают заболевание, продуцируя токсины. Вирусы представляют собой частицы нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), заключенные внутри оболочки белка или капсида. Они вызывают заболевание, захватывая клеточную систему своего хозяина, чтобы создать многочисленные копии вируса. Эта активность уничтожает клетку-хозяина в процессе. Эукариотические возбудители инфекций включают грибы, протистов и паразитических червей.

Прионы - это уникальный тип патогена, который является белком, а не живым организмом. Белки прионов имеют те же аминокислотные последовательности, что и обычные белки, но сложены в неправильную форму. Эта измененная форма делает прионные белки заразными, поскольку они влияют на другие нормальные белки, заставляя спонтанно принимать инфекционную форму. Прионы обычно влияют на центральную нервную систему. Они, как правило, собираются вместе в тканях мозга, что приводит к ухудшению состояния мозга. Прионы вызывают смертельное нейродегенеративное заболевание Крейтцфельдта-Якоба у людей, а также губчатую энцефалопатию у крупного рогатого скота.

Бактерии ответственны за ряд инфекций, которые варьируются от бессимптомных до внезапных и интенсивных. Заболевания, вызванные патогенными бактериями, обычно являются результатом производства токсинов. Эндотоксины служат компонентами стенки бактериальных клеток, высвобождающиеся после смерти или ухудшения состояния бактерий. Эти токсины вызывают различные симптомы, включая лихорадку, изменения артериального давления, озноб, септический шок, повреждение органов и даже смерть.

Экзотоксины продуцируются бактериями и высвобождаются в окружающую среду. Три типа экзотоксинов включают цитотоксины, нейротоксины и энтеротоксины. Цитотоксины повреждают или уничтожают определенные типы клеток организма. Бактерии Streptococcus pyogenes продуцируют цитотоксины, называемые эритротоксинами, которые разрушают клетки крови, повреждают капилляры и вызывают симптомы, связанные с некротическим фасциитом.

Нейротоксины являются ядовитыми веществами, которые действуют на нервную систему и мозг. Бактерии Clostridium botulinum высвобождают нейротоксин, вызывающий мышечный паралич. Энтеротоксины влияют на клетки кишечника, провоцируя сильную рвоту и диарею. Бактериальные виды, которые производят энтеротоксины, включают Bacillus, Clostridium, Escherichia, Staphylococcus и Vibrio.

- Clostridium botulinum: отравление ботулизмом, затрудненное дыхание, паралич;

- Streptococcus pneumoniae: пневмония, ангина, менингит;

Вирусы - это уникальные патогены, поскольку они не являются клетками, а сегментами ДНК или РНК, заключенными внутри капсида (белковая оболочка). Они вызывают заболевание, заражая клетки и заставляя клеточные структуры вырабатывать больше вирусов быстрыми темпами. Вирусы противодействуют или предотвращают обнаружение иммунной системой и энергично размножают внутри клетки-хозяина. Эти микроскопические вредоносные частички инфицируют не только клетки животных и растений, но также заражают бактерии и археи.

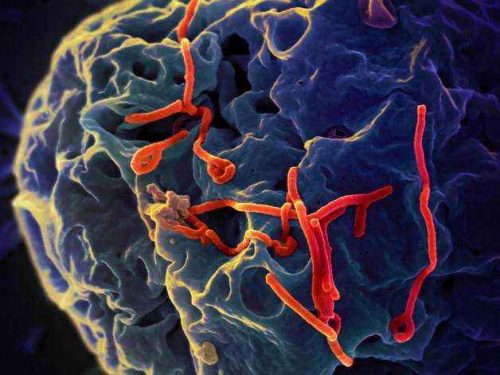

Вирусные инфекции у людей варьируются по тяжести от умеренных до смертельно опасных (Эбола). Они часто мигрируют и заражают определенные ткани или органы в организме. Вирус гриппа имеет родство с тканям дыхательной системы, что приводит к симптомам, затрудняющим дыхание. Вирус бешенства обычно заражает ткани центральной нервной системы, а различные вирусы гепатита локализируются в печени. Некоторые вирусы также связаны с развитием определенных типов рака. Вирусы папилломы человека связаны с раком шейки матки, гепатит В и С провоцируют возникновения рака печени, а вирус Эпштейна-Барра связан с лимфомой Беркитта.

- Вирус Эбола: геморрагическая лихорадка Эбола;

- Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ): пневмония, фарингит, менингит;

- Вирус гриппа: грипп, вирусная пневмония;

- Норовирус: вирусный гастроэнтерит (желудочный грипп);

- Вирус ветряной оспы: ветряная оспа (ветрянка);

- Вирус Зика: вирусная болезнь Зика, микроцефалия (у младенцев).

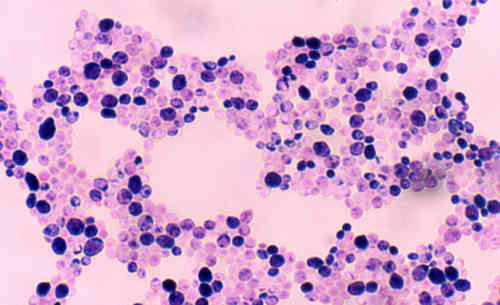

Грибы - эукариотические организмы, которые включают дрожжи и плесень. Заболевание, вызванное грибами, редко встречается у людей и обычно является результатом повреждения физического барьера (кожи, слизистой оболочки и т.д.) или нарушений в работе иммунной системы. Патогенные грибы часто вызывают заболевание, переходя от одной формы роста к другой. То есть, одноклеточные дрожжи демонстрируют обратимый рост от дрожжеподобной до плесневой формы, тогда как плесень переходит к дрожжеподобному росту.

Дрожжи Candida albicans меняют морфологию, переключаясь с округлого возрастающего роста клеток на плетевидный (нитевидный) удлиненный клеточный рост, основанный на ряде факторов. Эти факторы включают изменения температуры тела, рН и наличия определенных гормонов. C. albicans вызывает вагинальные дрожжевые инфекции. Подобным же образом гриб Histoplasma capsulatum существует как нитчатая плесень в естественной среде обитания почвы, но при попадании в организм переключается на почкообразный рост дрожжей. Импульсом для этого изменения является повышенная температура в легких по сравнению с температурой почвы. H. capsulatum вызывает тип инфекции легких, называемый гистоплазмозом, который может развиться в легочные заболевания.

- Aspergillus spp.: бронхиальная астма, аспергиллез легких;

- Candida albicans: оральный кандидоз, вагинальные дрожжевые инфекции;

- Epidermophyton spp.: атлетическая стопа, стригущий лишай;

- Histoplasma capsulatum: гистоплазмоз, пневмония;

- Trichophyton spp.: заболевания кожи, волос и ногтей.

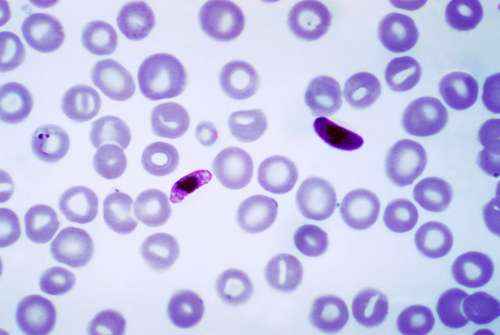

Простейшие - крошечные одноклеточные организмы из царства протисты. Это очень разнообразное царство включает в себя такие организмы, как водоросли, амебы, эвглена, плазмодий и слизевики. Большинство протистов, которые вызывают заболевание у людей, являются простейшими. Они делают это путем паразитного питания и размножения за счет хозяина. Паразитарные простейшие обычно передаются людям через зараженную почву, пищу или воду. Они также могут передаваться животными и через укусы насекомых.

Амеба Naegleria fowleri, обычно встречающаяся в почвенных и пресноводных местах обитания, также называется мозговой амебой, так как вызывает заболевание, называемое первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Эта редкая инфекция обычно возникает, когда люди купаются в зараженной воде. Амеба мигрирует из носа в мозг, где повреждает ткани мозга.

- Giardia lamblia: лямблиоз (диарейные заболевания);

- Entamoeba histolytica: амебная дизентерия, амебный абсцесс печени;

- Plasmodium spp.: малярия;

- Trypanosoma brucei: африканская сонная болезнь;

- Trichomonas vaginalis: трихомониаз (инфекция, передающаяся половым путем);

- Toxoplasma gondii: токсоплазмоз, биполярное расстройство, депрессия, болезни глаз.

Эти паразиты заражают ряд различных организмов, включая растения, насекомых и животных. Паразитические черви, также называемые гельминтами, включают нематоды (круглые черви) и платигельминт (плоские черви). Анкилостомы, острицы, нитевидные черви, власоглав и трихинеллы являются типами паразитических круглых червей. Паразитические плоские черви включают ленточных червей и трематод. У людей большинство этих червей заражают кишечник, но иногда распространяются на другие участки тела. Кишечные паразиты прикрепляются к стенкам пищеварительного тракта и питаются за счет хозяина. Они производят тысячи яиц, которые вылупляются либо внутри, либо снаружи тела.

Паразитические черви распространяются через контакт с загрязненной пищей и водой. Они также могут передаваться от животных и насекомых людям. Не все паразитические черви заражают пищеварительный тракт. Плоские черви - шистосомы могут проникать в органы тела (печень, селезенка, легкие), вызывая потерю крови, обструкцию толстой кишки, увеличение селезенки или чрезмерное накопление жидкости в брюшной полости. После того, как самки откладывают яйца, некоторое количество яиц выходит из организма с мочой или фекалиями. Шистосомы передаются при контакте с зараженной личинками водой. Они попадают в организм, проникая через кожу.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра биологии и экологии

студентка 4 курса 2 гр.

факультета физической культуры

Ларина Татьяна Викторовна

К.б.н., доцент Юдин Александр Николаевич

1. Значение вирусов для медицины

2. Вирусология в медицине

3. Значение вирусов в ветеринарии

4. Опухолеродные вирусы

Вирусы – это внеклеточная форма жизни, обладающая собственным геномом и способная к воспроизведению только в клетках живых организмов. Вирусы не имеют клеточного строения, белоксинтезирующей системы, содержат только один тип нуклеиновой кислоты. Различают ДНК- и РНК-содержащие вирусы.

Вирион (или вирусная частица) состоит из одной или нескольких молекул ДНК или РНК, заключенную в белковую оболочку (капсид), иногда содержащую также липидные и углеводные компоненты. Форма вирионов может быть различной: палочковидной (вирус табачной мозаики), пулевидной (вирус бешенства), сферической (вирус полиомиелита, ВИЧ), в виде сперматозоида (многие бактериофаги).

Вирусы подразделяются на просто устроенные (вирусы полиомиелита и др.) и сложно устроенные (вирусы гриппа, кори). У просто устроенных вирусов нуклеиновая кислота связана с капсидом, который состоит из субъединиц – капсомеров. У сложно устроенных вирусов капсид окружен дополнительной оболочкой – суперкапсидом, или пеплосом. Капсид и суперкапсид защищают вирионы от воздействия окружающей среды, обуславливают избирательную адсорбцию вируса на определенных клетках.

Внутренние структуры вирусов называются сердцевиной.

Вирусы размножаются только после инфицирования живых клеток. Различные вирусы проникают в растительные и животные клетки, а также бактерии. Вирусы являются внутриклеточными паразитами на генетическом уровне и используют для своего размножения белоксинтезирующий аппарат клетки-хозяина.

Вирусы обладают разной устойчивостью к внешним воздействиям. Многие инактивируются при 60 о С до 10 мин, другие выдерживают температуру 90 о С до 10 мин. Вирусы довольно легко переносят высушивание и низкие температуры, но мало устойчивы ко многим антисептикам, ультрафиолетовым лучам, радиоактивным излучениям.

Вирусы поражают позвоночных и беспозвоночных животных, растения и бактерии. Они являются основными возбудителями многих опасных заболеваний человека, а также участвуют в процессах канцерогенеза.

1. Значение вирусов для медицины

Более десяти групп вирусов патогенны для человека. Среди них имеются как ДНК-вирусы (вирус оспы, группа герпеса, аденовирусы (заболевания дыхательных путей и глаз), паповавирусы (бородавки), гепаднавирусы (гепатит В)), так и РНК-вирусы (пикорнавирусы (гепатит А, полиомиелит, ОРЗ), миксовирусы (грипп, корь, свинка), арбовирусы (энцефалит, желтая лихорадка)). К вирусным заболеваниям относится и обнаруженный в 1981 году вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД.

Из-за высокой мутабельности лечение вирусных заболеваний довольно сложно. Гораздо успешнее применять вакцинацию, заключающуюся во введении аттенуированных (ослабленных) микроорганизмов или умеренных (близкородственных, но не патогенных) штаммов. В 1796 году Эдуард Дженнер изобрел оспопрививание (сейчас вирус оспы остался только в нескольких научных лабораториях), а в 1885 году Луи Пастер сделал первую прививку от бешенства, также практикуют пассивную иммунизацию, то есть введение готовых антител из крови животных. Борьба с вирусными заболеваниями человека и животных ведется также с использованием неспецифических препаратов (например, интерферона), специфических сывороток и препаратов, подавляющих репродукцию вирусов.

Попытки использовать вирусы на пользу человечеству довольно немногочисленны. Так, в середине ХХ века вирус кроличьего миксоматоза использовали в Австралии, чтобы уменьшить поголовье этих чрезвычайно расплодившихся животных.

Вирусы широко используются как объекты молекулярно-генетических исследований. В генной инженерии вирусы применяются для переноса генетического материала.

Благодаря успехам генетики в будущем, возможно, искусственные вирусы смогут уничтожать больные клетки, не затрагивая при этом здоровые, или излечивать их, добавляя необходимый ген.

Некоторые вирусы могут нарушать нормальное функционирование генетического аппарата клетки хозяина, что приводит к развитию онкологических заболеваний.

2. Вирусология в медицине

Вирусология — наука о вирусах. Общая вирусология изучает природу вирусов, их строение, размножение, биохимию, генетику. Медицинская, ветеринарная и сельскохозяйственная вирусология исследует патогенные вирусы, их инфекционные свойства, разрабатывает меры предупреждения, диагностики и лечения вызываемых ими заболеваний. Раздел вирусологии, изучающий наследственные свойства вирусов, тесно связан с молекулярной генетикой.

В методическом отношении вирусология существенно отличается от микробиологии, так как вирусы не удается культивировать на искусственных питательных средах. Для опытов с вирусами приходится использовать чувствительных к ним животных и растения, куриные эмбрионы (1932) и изолированные ткани. Успехи вирусологии зависели от разработки удобного метода культивирования вирусов. Изучение вируса гриппа продвинулось вперёд, когда определили, что к этому вирусу чувствительны хорьки (1933) и белые мыши (1934). В изучении вирусов полиомиелита и кори, а также в создании предохранительных вакцин против этих болезней решающее значение имело культивирование вирусов в изолированных тканях обезьян и человека.

Для количественного учета вируса и динамики его размножения применяют различные методы титрования. Эти методы основаны на том, что вирус, размножаясь в клетках, вызывает видимые поражения. Бактериальные вирусы (бактериофаги) титруют по числу стерильных пятен (Ф. Д'Эрелль, 1917), вирусы животных и человека — на однослойных культурах тканей (Р. Дульбекко, 1952). Создание ультрацентрифуг облегчило концентрацию вирусов и определение массы вирусных частиц. Градиентное (фракционированное) центрифугирование в растворах сахарозы или солей металлов дало возможность рассортировать вирусные частицы, так как даже при незначительном различии их веса они распределяются слоями на разных уровнях раствора. Этот метод сыграл большую роль в изучении стадий размножения вирусов.

3. Значение вирусов в ветеринарии

Вирусы культивируют на биологических моделях: в организме лабораторных животных, в развивающихся куриных эмбрионах и культурах клеток (тканей).

Лабораторных животных (взрослых и новорожденных белых мышей, хомяков, кроликов, обезьян и др.) заражают исследуемым вирусосодержащим материалом. Обнаружение факта размножение вирусов устанавливают на основании развития типичных признаков заболевания, патоморфологических изменений органов и тканей животных или положительной реакции гемагглютинации (РГА). РГА основана на способности некоторых вирусов вызывать агглютинацию (склеивание) эритроцитов различных видов животных, птиц и человека за счет имеющегося на поверхности вириона особого белка гемагглютинина. Использование животных для культивирования вирусов в диагностических целях в настоящее время весьма ограничено.

Читайте также: