Вирус и человек конкуренция

Коронавирус становится поводом пошутить над незнакомцем, ему посвящают мемы, о нем слагают песни. Вирус проникает не только в организмы живых существ, но и в поп-культуру. Однако пройдет время, и о нем все забудут, как когда-то перестали говорить о вирусе Эбола, атипичной пневмонии и оспе.

Север Туркмении, 1980-е годы. В Средней Азии возникла вспышка ранее неизвестного вируса. Обстановка сложная и напряженная. Вирус передается через зараженную воду. Из-за ее употребления количество заболевших резко растет. В большинстве случаев болезнь протекает относительно благополучно, но ужас в том, что умирают в основном женщины в третьем триместре беременности.

Михаил Фаворов,

эпидемиолог, доктор медицинских наук

Сегодня Михаил Фаворов живет в США, занимает пост президента компании DiaPrep System Inc и продолжает активно работать в области диагностики, контроля и профилактики инфекционных заболеваний.

Вирус — простейшая форма жизни. Принято считать, что если он находится внутри человека или животного, то становится живым существом — размножается и обменивается информацией. Но когда вирус находится вне организма, он считается неживым. О вирусах мы узнали сравнительно недавно, около 100 лет назад. М икробиолог Дмитрий Ивановский опубликовал исследование о существовании некой субстанции, которая проходит через фильтры, задерживающие бактерии, и назвал ее вирусом. В то время как чума человечеству известна многие тысячелетия, у нее другая природа — она вызывается бактериями, которые являются более сложным и крупным организмом. Ее распространение было связано с низким уровнем жизни и плохой гигиеной. Процент летальности достигал 25%, то есть при легочной форме погибал каждый четвертый.

Среди вирусных инфекций самой страшной была оспа, которая затронула все страны мира. Вызывалась она вирусом натуральной оспы. Вакцину удалось изобрести благодаря случайному знакомству с коровьей оспой. Вирус животных, которые выступали переносчиками, вводили в организм человека, но вакцинированные не заболевали человеческой формой болезни: организм защищали антитела введенного вируса. Уникальность натуральной оспы в том, что это антропонозный вирус — им болели только люди. Поэтому, когда произвели вакцину, оспу удалось искоренить. В 1950-х годах в Африке были вакцинированы последние контактировавшие с больными, а с 1978 года вирус был полностью ликвидирован. Оспа исчезает, когда у последнего заболевшего появляются антитела, — он выздоравливает и перестает быть переносчиком.

Рецепты с летучей мышью

Тепло наших тел

По уровню плотности населения Китай и Индия превосходят все остальные регионы планеты, а разнообразие видов животных в Африке настолько велико, что большинство из нас вряд ли догадываются о существовании некоторых из них, например окапи, виверр, руконожек. Как редкие животные, так и плотность населения становятся дополнительными стимулами высокой скорости распространения заражения. Вирусы не поражают отдельно китайцев или представителей других наций, вирусы аполитичны и не имеют вероисповедания. Они умеют приспосабливаться к любым изменениям среды не хуже человека. Все, что им нужно, — тепло наших тел и, возможно, определенные рецепторы.

Вспышка эпидемий — это не просто случайность, а стечение обстоятельств.

Все закрыто: рынки, магазины, метро. Остановки общественного транспорта абсолютно пусты. По тротуарам проплывает только мусор, гонимый ветром, исчезающий в желтоватой дымке. Странно, если учесть, что в городе проживают миллионы человек. Изредка на улице появляются люди в респираторных масках, некоторые сделаны из подручных средств. Однажды увидев такую картину, вряд ли возможно спутать с чем-то эпицентр распространения респираторного заболевания, и защищаться надо незамедлительно.

Чтобы обезопасить себя и свою семью во время респираторной эпидемии, главное — находиться на расстоянии не ближе 2 м от заболевшего, чихающего или кашляющего человека, мыть руки каждые два часа, проветривать помещения, минимально контактировать с людьми.

История человечества насчитывает десятки тысяч кровавых войн, но самые страшные по потерям, пожалуй, — войны с паразитами. По некоторым данным, от чумы умерло больше людей, чем в результате всех войн, вместе взятых, — около 186 млн человек. От одной Юстиниановой чумы, первой зарегистрированной в истории, погибли 100 млн человек. Разработка защиты от биологической угрозы требует больших затрат, поэтому вакцины создаются только для тех вирусов, которые представляют реальную опасность. Более того, к некоторым вакцинам вирусы привыкают, становятся устойчивыми и меняют свою структуру, поэтому человечеству приходится постоянно быть начеку и придумывать что-то новое.

Респираторная маска вполне может защитить, но проблема в том, что надежна она всего 20 минут.

На уроках биологии нам говорили, что жизнь — это способ существования нуклеиновых кислот. Один из вариантов существования нуклеиновых кислот — это вирусы, которые живут на других организмах. Они совершенно не заботятся о нашем благополучии, они пытаются приспособиться, как и все живые существа на планете. Единственное, за что стоит их благодарить, — эволюционное совершенство иммунной системы человека. Веками, когда появлялось какое-либо заражение, организм человека вырабатывал антитела и формировал клеточный иммунитет. Все знают, что если держать человека в стерильной среде, а потом выпустить на улицу, он вскоре умрет, потому что у него не будет механизма выработки защиты. Но это не цель существования вирусов, скорее побочный эффект.

Прогнозировать возникновение вспышек вирусов еще сложнее, чем рассуждать о высших смыслах. Это всегда уникальная ситуация, которая происходит в результате изменения состояния окружающей среды, при которой человек попадает в новые условия взаимодействия с другими видами животных. А сегодня антропогенное воздействие на окружающую среду достигло абсолютно несопоставимых масштабов по сравнению с предыдущими поколениями, к тому же человек как вид постоянно растет. У ученых есть возможность наблюдать за попытками вирусов совершить кроссвидовой переход благодаря лабораторным методам слежения. Врачи ликвидировали оспу и почти победили вирус полиомиелита — это внушает надежду, что с новым вирусом можно будет хотя бы договориться. Как бы ни сложились эти взаимоотношения, стоит помнить: пока человек будет существовать как вид, всегда найдутся те, кто захочет на нем паразитировать.

Как защититься от коронавируса? Узнайте здесь.

- 16426

- 12,8

- 2

- 5

Обратите внимание!

Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.

Эволюция и происхождение вирусов

В 2007 году сотрудники биологического факультета МГУ Л. Нефедова и А. Ким описали, как мог появиться один из видов вирусов — ретровирусы. Они провели сравнительный анализ геномов дрозофилы D. melanogaster и ее эндосимбионта (микроорганизма, живущего внутри дрозофилы) — бактерии Wolbachia pipientis. Полученные данные показали, что эндогенные ретровирусы группы gypsy могли произойти от мобильных элементов генома — ретротранспозонов. Причиной этому стало появление у ретротранспозонов одного нового гена — env, — который и превратил их в вирусы. Этот ген позволяет вирусам передаваться горизонтально, от клетки к клетке и от носителя к носителю, чего ретротранспозоны делать не могли. Именно так, как показал анализ, ретровирус gypsy передался из генома дрозофилы ее симбионту — вольбахии [7]. Это открытие упомянуто здесь не случайно. Оно нам понадобится для того, чтобы понять, чем вызваны трудности борьбы с вирусами.

Из давних письменных источников, оставленных историком Фукидидом и знахарем Галеном, нам известно о первых вирусных эпидемиях, возникших в Древней Греции в 430 году до н.э. и в Риме в 166 году. Часть вирусологов предполагает, что в Риме могла произойти первая зафиксированная в источниках эпидемия оспы. Тогда от неизвестного смертоносного вируса по всей Римской империи погибло несколько миллионов человек [8]. И с того времени европейский континент уже регулярно подвергался опустошающим нашествиям всевозможных эпидемий — в первую очередь, чумы, холеры и натуральной оспы. Эпидемии внезапно приходили одна за другой вместе с перемещавшимися на дальние расстояния людьми и опустошали целые города. И так же внезапно прекращались, ничем не проявляя себя сотни лет.

Вирус натуральной оспы стал первым инфекционным носителем, который представлял действительную угрозу для человечества и от которого погибало большое количество людей. Свирепствовавшая в средние века оспа буквально выкашивала целые города, оставляя после себя огромные кладбища погибших. В 2007 году в журнале Национальной академии наук США (PNAS) вышла работа группы американских ученых — И. Дэймона и его коллег, — которым на основе геномного анализа удалось установить предположительное время возникновения вируса натуральной оспы: более 16 тысяч лет назад. Интересно, что в этой же статье ученые недоумевают по поводу своего открытия: как так случилось, что, несмотря на древний возраст вируса, эпидемии оспы не упоминаются в Библии, а также в книгах древних римлян и греков [9]?

Строение вирусов и иммунный ответ организма

Рисунок 1. Первооткрыватель вирусов Д.И. Ивановский (1864–1920) (слева) и английский врач Эдвард Дженнер (справа).

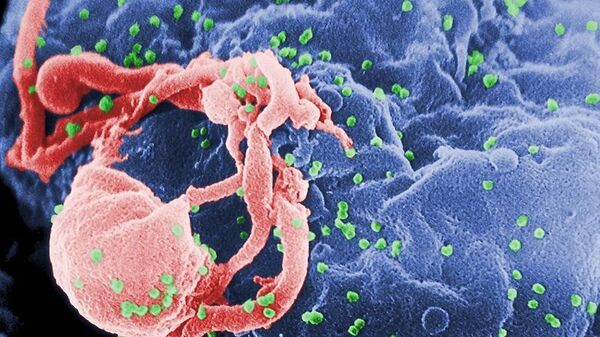

Почти все известные науке вирусы имеют свою специфическую мишень в живом организме — определенный рецептор на поверхности клетки, к которому и прикрепляется вирус. Этот вирусный механизм и предопределяет, какие именно клетки пострадают от инфекции. К примеру, вирус полиомиелита может прикрепляться лишь к нейронам и потому поражает именно их, в то время как вирусы гепатита поражают только клетки печени. Некоторые вирусы — например, вирус гриппа А-типа и риновирус — прикрепляются к рецепторам гликофорин А и ICAM-1, которые характерны для нескольких видов клеток. Вирус иммунодефицита избирает в качестве мишеней целый ряд клеток: в первую очередь, клетки иммунной системы (Т-хелперы, макрофаги), а также эозинофилы, тимоциты, дендритные клетки, астроциты и другие, несущие на своей мембране специфический рецептор СD-4 и CXCR4-корецептор [13–15].

Одновременно с этим в организме реализуется еще один, молекулярный, защитный механизм: пораженные вирусом клетки начинают производить специальные белки — интерфероны, — о которых многие слышали в связи с гриппозной инфекцией. Существует три основных вида интерферонов. Синтез интерферона-альфа (ИФ-α) стимулируют лейкоциты. Он участвует в борьбе с вирусами и обладает противоопухолевым действием. Интерферон-бета (ИФ-β) производят клетки соединительной ткани, фибробласты. Он обладает таким же действием, как и ИФ-α, только с уклоном в противоопухолевый эффект. Интерферон-гамма (ИФ-γ) синтезируют Т-клетки (Т-хелперы и (СD8+) Т-лимфоциты), что придает ему свойства иммуномодулятора, усиливающего или ослабляющего иммунитет. Как именно интерфероны борются с вирусами? Они могут, в частности, блокировать работу чужеродных нуклеиновых кислот, не давая вирусу возможности реплицироваться (размножаться).

Причины поражений в борьбе с ВИЧ

Тем не менее нельзя сказать, что ничего не делается в борьбе с ВИЧ и нет никаких подвижек в этом вопросе. Сегодня уже определены перспективные направления в исследованиях, главные из которых: использование антисмысловых молекул (антисмысловых РНК), РНК-интерференция, аптамерная и химерная технологии [12]. Но пока эти антивирусные методы — дело научных институтов, а не широкой клинической практики*. И потому более миллиона человек, по официальным данным ВОЗ, погибают ежегодно от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом.

Рисунок 5. Схема развития феномена ADE при вирусных инфекциях. а — Взаимодействие между антителом и рецептором FcR на поверхности макрофага. б — Фрагмент С3 комплемента (компонент комплемента, после присоединения которого весь этот комплекс приобретает способность прилипать к различным частицам и клеткам) и рецептор комплемента (complement receptor, CR) способствуют присоединению вируса к клетке. в — Белки комплемента С1q и С1qR способствуют присоединению вируса к клетке (в составе молекулы C1q имеется рецептор для связывания с Fc-фрагментом молекулы антитела). г — Антитела взаимодействуют с рецептор-связывающим сайтом вирусного белка и индуцируют его конформационные изменения, облегчающие слияние вируса с мембраной. д — Вирусы, получившие возможность реплицироваться в данной клетке посредством ADE, супрессируют противовирусные ответы со стороны антивирусных генов клетки. Рисунок с сайта supotnitskiy.ru.

Подобный вирусный механизм характерен не только для ВИЧ. Он описан и при инфицировании некоторыми другими опасными вирусами: такими, как вирусы Денге и Эбола. Но при ВИЧ антителозависимое усиление инфекции сопровождается еще несколькими факторами, делая его опасным и почти неуязвимым. Так, в 1991 году американские клеточные биологи из Мэриленда (Дж. Гудсмит с коллегами), изучая иммунный ответ на ВИЧ-вакцину, обнаружили так называемый феномен антигенного импринтинга [23]. Он был описан еще в далеком 1953 году при изучении вируса гриппа. Оказалось, что иммунная система запоминает самый первый вариант вируса ВИЧ и вырабатывает к нему специфические антитела. Когда вирус видоизменяется в результате точечных мутаций, а это происходит часто и быстро, иммунная система почему-то не реагирует на эти изменения, продолжая производить антитела к самому первому варианту вируса. Именно этот феномен, как считает ряд ученых, стоит препятствием перед созданием эффективной вакцины против ВИЧ.

Открытие биологов из МГУ — Нефёдовой и Кима, — о котором упоминалось в самом начале, также говорит в пользу этой, эволюционной, версии.

Сегодня не только ВИЧ представляет опасность для человечества, хотя он, конечно, самый главный наш вирусный враг. Так сложилось, что СМИ уделяют внимание, в основном, молниеносным инфекциям, вроде атипичной пневмонии или МЕRS, которыми быстро заражается сравнительно большое количество людей (и немало гибнет). Из-за этого в тени остаются медленно текущие инфекции, которые сегодня гораздо опаснее и коварнее коронавирусов* и даже вируса Эбола. К примеру, мало кто знает о мировой эпидемии гепатита С, вирус которого был открыт в 1989 году**. А ведь по всему миру сейчас насчитывается 150 млн человек — носителей вируса гепатита С! И, по данным ВОЗ, каждый год от этой инфекции умирает 350-500 тысяч человек [33]. Для сравнения — от лихорадки Эбола в 2014-2015 гг. (на состояние по июнь 2015 г.) погибли 11 184 человека [34].

* — Коронавирусы — РНК-содержащие вирусы, поверхность которых покрыта булавовидными отростками, придающими им форму короны. Коронавирусы поражают альвеолярный эпителий (выстилку легочных альвеол), повышая проницаемость клеток, что приводит к нарушению водно-электролитного баланса и развитию пневмонии.

Рисунок 8. Электронная микрофотография воссозданного вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 1918 г. Рисунок с сайта phil.cdc.gov.

Почему же вдруг сложилась такая ситуация, что буквально каждый год появляются новые, всё более опасные формы вирусов? По мнению ученых, главные причины — это сомкнутость популяции, когда происходит тесный контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие загрязнения среды обитания и стрессов. Научный и технический прогресс создал такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, преодолев тысячи километров.

Доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Марков рассказывает, как эволюция симбиотической системы животных и вирусов привела к созданию иммунной системы, необходимой для существования теплокровного организма, и о той важнейшей роли, которую играют вирусные механизмы в жизни животных и растений.

– Александр, давайте начнем с какого-нибудь яркого примера симбиоза, в котором участвуют вирусы.

– Я могу привести просто поразительный пример такого симбиоза. Совсем недавно появилась статья американских биологов из Йелоустонского национального парка (Yellowstone National Park) Там есть горячие источники и в некоторых местах почва раскалена до 50-60 градусов. И на этой почве растет трава. Как она выдерживает такую высокую температуру? Нормальное растение не может расти на такой раскаленной почве. Было установлено, что в этой траве имеется симбиотический гриб, который живет внутри клеток травы. Если удалить гриб, то растение выжить при такой температуре не может, но и гриб тоже не может! Дальнейшее исследование показало, что есть третий участник – гриб обязательно должен быть заражен определенным вирусом. Если убрать вирус, что удалось сделать в эксперименте, то гриб вместе с растением теряют эту термоустойчивость и на раскаленной почве расти не могут. То есть действительно вирусы часто входят в состав симбиотических комплексов. И, кроме того, поскольку вирусы способны переносить фрагменты генов или целые гены от одного организма к другому, участвуют в глобальном процессе кооперации, информационного обмена. В процессе эволюции вирусы играют большую роль.

– Чем вирусы отличаются от бактерий?

– У вируса нет клетки. У них есть наследственная информация в виде молекулы РНК или ДНК и у них есть белковая оболочка, и больше ничего. Вирус – это, конечно, не самостоятельная система, можно сказать, что это часть мирового генетического банка.

– Давайте подробнее остановимся на роли вирусов в эволюции животного мира.

В эволюции животных можно привести, как минимум, три примера, когда вирусы или вирусоподобные объекты – мобильные кусочка генома – сыграли важную положительную роль.

Во-первых, знаменитый фермент – теломераза по своему происхождению, скорее всего, вирусный объект. Дело в том, что теломераза – это специальный белок, который занимается тем, что он достраивает кончики хромосом. Согласно одной из теорий, многоклеточные организмы стареют, потому что при каждом клеточном делении хромосома немножечко укорачивается и возникает опасность, что хромосомы в конце концов так укоротятся, что утратят функциональность и каким-то образом нужно эти кончики, которые не воспроизводятся при копировании, достраивать. Российский ученый Алексей Оловников предположил, что должен существовать специальный фермент для достройки кончиков хромосом. И этот фермент действительно открыли и назвали теломеразой. Это фермент, который спасает наши клетки от необратимого старения.

Но причем здесь вирусы? Дело в том, что, как сейчас считается, этот белок теломераза имеет вирусное происхождение. Вирус – это специальное устройство (я говорю сейчас о так называемых РНК-содержащих вирусах), это специальное устройство для записи информации в геном других организмов. Он содержит РНК, попадает в клетку. И та информация, которая записана в этой вирусной РНК, она переписывается в форме ДНК уже в геном, скажем, человеческой клетки. Вирус кодирует необходимые ферменты для для записи информации в геном.

Удивительно, но по последним данным, 40-45% всего генома человека – это всевозможные мобильные и повторяющиеся элементы, обладающие способностью перемещаться по геному, то есть, грубо говоря, это бывшие вирусы или размножившиеся вирусоподобные объекты, и это до 45% генома человека.

– То есть мы можем сказать, что молекула ДНК – это симбиотическая молекула. Когда мы видим сложнейшую молекулу ДНК, то непонятно как могло возникнуть столь сложное устройство? Но в действительности она возникла не под воздействием единичных мутаций, а в результате симбиотического обмена – то есть фактически собиралась из строительных блоков.

– Совершенно верно. Это – блочный принцип эволюции.

Второй случай, когда в эволюции высших позвоночных животных пригодились вирусы – это система приобретенного иммунитета. Что происходит, когда мы вырабатываем иммунитет к новой болезни? Ведь антитела вырабатываются даже к синтетическим веществам, которых в природе нет.

В геноме человека нет готовых генов антител, а есть набор заготовок. Ген антитела собирается из трех кусочков, причем в геноме есть сотни вариантов первого кусочка, несколько десятков вариантов второго кусочков и несколько вариантов третьего, их надо собрать. Вот в каждом лимфоците происходит вырезание, берется один кусочек ДНК первого типа, один второго, один третьего, и они склеиваются вместе в работающий ген, и уже с него синтезируется антитело. Оно потом еще может дополнительно доводиться до нужной кондиции, но начальный этап – это нарезание и сбор из кусочков гена. Так происходит редактирование генома.

– Необходимо подчеркнуть, что роль иммунной системы чрезвычайно важна. Она позволяет человеку выжить и противодействовать атакам микроорганизмов.

– Посудите сами: теплокровное млекопитающее – это просто инкубатор. 37 градусов постоянная температура тела – это же рай для бактерии. Если бы не иммунная система, нас бы просто съели.

И третий важный пример, того что принесли вирусы в симбиотическую систему, которой является организм животных. Недавно был обнаружен ген в геноме млекопитающих, который необходим для развития плаценты – того органа, который осуществляет обмен между организмом матери и плодом, благодаря которому сравнительно долго плод может безопасно развиваться в утробе матери. А то что это занимает довольно продолжительное, кстати, считают важнейшей предпосылкой для развития мозга и, в конечном счете, для появления разума.

– Александр, мы приходим к выводу, что симбиоз играет гораздо более важную роль, чем это может показаться. Мы все слышали, о таких симбиотических системах, в которых насекомые опыляют растения. Но то, что вы рассказали, говорит о том, что симбиоз – это действительно магистральное развитие всей эволюции, именно симбиоз может дать объяснение, почему организмы могут так быстро усложняться и приобретать совершенно новые функции и возможности.

– Мне и представляется эта тема очень важной, но до сих пор в биологии сохраняется отношение к симбиозу, как к некоему курьезу, какой-то причуде матушки-природы. Но если взять факты, то мы видим, что это не просто типично, но это основа и прогрессивной эволюции и функционирования биосферы. Это – всеобщее явление.

Когда был открыт один из первых случаев симбиоза – оказалось, что лишайник – это симбиотический комплекс гриба и водоросли –ученые очень удивились: надо же, чудеса какие. Мы думали, это растение, а это какой-то немыслимый комплекс – и гриб, и водоросли вместе переплелись, и получился лишайник. Но с тех пор уже столько открыто еще более удивительных симбиотических систем, что уже пора перестать удивляться, а включить это явление в общую теорию как неотъемлемый ее элемент.

– То есть, можно сказать, главное в природе это не всеобщая борьба и взаимное уничтожение, а синтез, взаимопомощь и сотрудничество.

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Биологи нашли свидетельства того, что вирусы обладают некой формой коллективного разума и умеют распознавать "метки", которые оставляют в клетках их конкуренты и родичи, и руководствоваться ими при принятии решений, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Эти бктериофаги (вирусы, поражающие бактерий), содержат в себе две программы поведения. Одна заставляет клетку производить огромное количество своих копий и запускает в ней программу самоуничтожения, а при включении второй он интегрируется в ее ДНК и уходит в "глубокое подполье" с возможностью возрождения в будущем", — объясняет Нонья Париенте (Nonia Pariente), молекулярный биолог и редактор журнала Nature Microbiology.

Солдаты вечной войны

Болезни и инфекции не являются чем-то, чем страдает только человек и другие многоклеточные существа – между бактериями и вирусами уже несколько сотен миллионов лет идет беспрерывная война на выживание. Следы этой войны можно встретить повсеместно – в каждом миллилитре морской воды содержится до миллиарда "боевых вирусов"-бактериофагов, и примерно 70% морских микроорганизмов заражены ими.

За миллиарды лет эволюции вирусы научились обходить внимание защитных систем микробов, а последние – разработали своеобразный генетический "антивирус", систему CRISPR-Cas9, которая находит следы вирусной ДНК в геноме микроба и заставляет его совершить суицид для защиты соседних бактерий. Вирусы ответили на эти меры "эволюционной обороны", создав анти-антивирус, подавляющий CRISPR-Cas9, и биологическая гонка вооружений продолжилась.

Ротем Сорек (Rotem Sorek) из Института науки Вейцманна в Реховоте (Израиль) и его коллеги нашли еще один крайне интересный пример "оружия", изобретенного вирусами, изучая то, как работает бактериофаг phi3T, заражающий обычных бацилл (Bacillus subtilis).

Изначально ученые пытались понять совсем другую вещь – то, как микробы оповещают друг друга о присутствии вируса и готовятся к отражению его атаки. Как считали ученые, зараженные бактерии выделяют в окружающую среду специальные сигнальные молекулы, которые сигнализируют другим микробам в их колонии об опасности.

Для проверки этой Сорек и его коллеги вырастили колонию бацилл, заразили их phi3T, после чего отфильтровали жидкость, которую выделяли микробы во время заражения колонии. Часть этого раствора биологи добавили в новую колонию бактерий, предполагая, что те сигнальные молекулы, которые их погибшие товарки выделяли в питательную среду, подготовят их к новой атаке вирусов и защитят от заражения. Реальность оказалась совершенно иной.

Тайные сигналы

Выяснилось, что короткие белковые молекулы arbitrium, которые биологи выделили из этого раствора, на самом деле были предназначены для общения вирусов друг с другом, а не бактерий, и их "авторами" были не микробы, а их непрошенные гости.

Эти молекулы, как показали эксперименты израильских генетиков, заставляют вирус "переключиться" с одной программы размножения на другую. В присутствии arbitrium вирусы "уходят в подполье", встраиваясь в ДНК бактерий вместо того, чтобы бурно размножаться в них и уничтожать клетки.

Переключение программы происходит по той причине, что arbitrium блокирует работу вирусного белка AimR, отвечающего за запуск процедуры размножения вирусной ДНК и растворения стенок бактерии.

Зачем это нужно вирусам? Подобная система сигналов, как объясняют ученые, работает как своеобразная форма коллективного разума вирусов, который позволяет им гибко координировать свое поведение. Когда вирусов мало, им выгоднее активно размножаться, заражая новых бактерий и убивая их, однако со временем их становится слишком много и бактерии начинают коллективно реагировать на заражение, или же число бацилл падает до крайне низких значений.

В этот момент вирусы переключаются на альтернативную программу заражения, используя сигналы, подобные arbitrium, и "скрываются в толпе", выжидая новый удобный момент для заражения. По словам Сорека, его команда обнаружила более сотни других молекул, похожих на arbitrium и AimR, в других вирусах-бактериофагах, что говорит о том, что многие или даже все вирусы умеют "общаться" с себе подобными.

Возможно, что аналогичные системы существуют и в вирусах, заражающих человека, и их наличие могло бы объяснить, как ВИЧ и ряд других ретровирусов прячутся в клетках при попытке их изгнать из организма. Если ученым удастся найти молекулу, которая заставит ВИЧ навечно "окопаться" в клетке и не выходить оттуда, то проблема борьбы с ним будет решена.

Читайте также: