В отличии от организмов всех царств живой природы вирусы это

Чтобы подготовиться к олимпиаде по биологии, ученикам 9 класса нужно достаточно много практиковаться в решении заданий олимпиадного уровня. Традиционные задания контрольных или самостоятельных работы, подобные тем, которые школьники решают очень часто, не подойдут для подготовки. Дело в том, что их уровень сложности и содержание отличается от реальных заданий олимпиады. На этой странице подготовлены примеры заданий, среди которых есть тесты и открытые задания.

Предложенный комплект тренировочных заданий может использоваться учителями во время уроков, а также учениками для самостоятельной подготовки. Быстро проверить и оценить результаты помогут готовые ответы и решения. Они находятся внизу страницы, но мы советуем вам не смотреть в раздел с ответами раньше времени.

Тестовые задания

1. Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере?

А) Владимир Николаевич Сукачев

Б) Владимир Иванович Вернадский

В) Карл Линней

Г) Николай Алексеевич Северцов

2. Раздел ботаники, изучающий мхи:

А) Бриология

Б) Лихенология

В) Птеридология

Г) Альгология

3. Клетка, в которой нет оформленного ядра, принадлежит:

А) Бактерии

Б) Растению

В) Грибу

Г) Животному

4. Образование органических веществ из неорганических происходит в процессе:

А) Дыхания

Б) Передвижения веществ

В) Фотосинтеза

Г) Поглощения веществ из почвы.

5. В отличие от организмов всех царств живой природы вирусы:

А) Не имеют клеточного строения

Б) Это одна клетка без ядра

В) Это одна клетка с ядром

Г) Это спора

6. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, тело которых состоит из гифов, — это:

А) Животные

Б) Грибы

В) Растения

Г) Лишайники

7. Факторы неживой природы:

А) Лишайники, мхи

Б) Грибы, бактерии

В) Вода, воздух, свет

Г) Одноклеточные растения и животные.

8. О единстве органического мира свидетельствует:

А) Связь организмов со средой

Б) Приспособленность организмов к среде обитания

В) Сходство строения и жизнедеятельности клеток организмов, разных царств

живой природы

Г) Взаимосвязь клеток в организме

9. Только для живых организмов характерно:

А) Уменьшение веса

Б) Изменение окраски

В) Дыхание

Г) Взаимодействие со средой

10. Грибы питаются:

А) Образуя на свету органические вещества

Б) Готовыми органическими веществами

В) Только органическими веществами живых организмов

Г) Поселяясь на продуктах питания

Открытые вопросы

Вопрос 1

В чем заключается механизм двойного дыхания птиц?

Вопрос 2

Как называется железа внутренней секреции, гормоны которой регулируют другие эндокринные железы?

Вопрос 3

У некоторых рыб плавники видоизменились так, что и на плавники не похожи. Приведите примеры, указав, у каких рыб, какие плавники и как видоизменились.

Вопрос 4

Известно, что даже при небольшой мышечной работе артериальное давление возрастает. Согласно одной гипотезе это происходит потому, что работающие мышцы выделяют в кровь какие-то вещества, влияющие на сосуды, согласно другой гипотезе, когда мозг посылает к мышцам сигналы, заставляющие их работать, он одновременно посылает к сосудам сигналы, меняющие кровяное давление. Какие эксперименты надо поставить для проверки этих гипотез?

Вопрос 5

Каким образом в растительных сообществах одни виды могут вытеснять другие?

| Тестовое задание | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |

| Ответ | Б | А | А | В | А |

| Тестовое задание | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 |

| Ответ | Б | В | В | В | Б |

Ответ на вопрос 1:

Особенностью дыхания птиц является то, что обогащенный кислородом воздух проходит через легкие дважды — на вдохе и выдохе, вытесняемый из воздушных мешков при сокращении мышц стенки тела.

Ответ на вопрос 2:

Гипофиз

Ответ на вопрос 3:

Плавники могут преобразовываться в средства защиты — колючки, иглы, иногда с протоками ядовитых желез (колюшка, ерш, бычки, скорпена и др.) Плавники могут использоваться также для маскировки под предметы окружающей среды (конек-тряпичник). Плавники могут использоваться как средство прикрепления для рыб, живущих в реках с быстрым течением или в отливно — приливной зоне моря (бычки), а также как средство передвижения по дну, по суше или по воздуху (летучие рыбы, тригла, илистый прыгун). У лабиринтовых рыб плавники преобразуются в органы осязания (осязательные нити, осязательные усики). У удильщиков плавники преобразуются в приманку для ловли добычи.

Ответ на вопрос 4:

Можно предположить разные варианты опытов. Первый вариант: блокировать передачу сигналов от нервов к мышцам, например, кураре, а затем подать сигнал, на который обычно животное отвечало выученным движением. В этих условиях мышцы реально работать не будут, несмотря на желание животного совершить движение (сигналы по мышечным нервам будут идти, но они не вызовут сокращений мышц). Если в этих условиях давление будет меняться, то это значит, что изменения вызывают сигналы, приходящие от мозга (конечно, этот опыт не доказывает, что давление меняется только от этих сигналов; для такого вывода требуются дополнительные эксперименты). Второй вариант: денервированная мышца искусственно раздражается током; мозг не участвует в сокращениях мышцы и не получает сведений про ее работу. Если в этих условиях давление изменится, то вещества, выделяемые мышцей, могут влиять на кровяное давление.

Ответ на вопрос 5:

Прежде всего можно указать несколько достаточно широко распространенных и достаточно прямых способов влияния растений друг на друга. Растение может побеждать конкурента в борьбе за свет, вытесняя его. Так, растения верхнего яруса с густой кроной (липа мелколиственная, ель европейская) используют основную часть света, необходимого для фотосинтеза. Растения, быстрее растущие после прорастания, затеняют соседей, тормозя их рост. Растения с более развитой корневой системой могут отбирать у своих конкурентов воду и неорганические соли. Растение может выделять в почву корневые яды — колины, мешающие росту других растений. Так, белая акация мешает росту других растений. Черника не дает прорастать лесной сосне. Майский ландыш, поселяясь под кустами дикой сирени, вытесняет этот вид.

6. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, тело которых состоит из гифов, — это:

А) Животные

Б) Грибы

В) Растения

Г) Лишайники

![]()

Ответ оставил Гуру

5.a

6.b

это все ))

объяснения не нужны

![]()

Ответ оставил Ser012005

5. А) Не имеют клеточного строения

6. Б) Грибы

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

А. Выберите один правильный ответ

1. Главный признак живого организма:

а) изменение формы,

б) изменение размера,

в) обмен веществ,

г) пассивное передвижение

А 2. Все живые организмы в отличие от неживых:

а) размножаются, растут, развиваются,

б) существуют независимо от среды,

в) изменяют форму,

г) изменяются под воздействием среды.

А 3. В предложенном перечне найди название систематической категории:

а) вид,

б) собака,

в) роза,

г) человек.

А 4. Группа особей, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство – это:

а) вид,

б) род,

в) тип,

г) отряд

А 5. Главная задача систематики – это изучение:

а) этапов эволюции,

б) отношений организмов и окружающей среды,

в) приспособленности организмов к условиям обитания,

г) рганизмов и объединение их в группы на основе родства.

Вариант 2

Б 1. Вирусы обладают такими признаками живого, как

1) питание

2) рост

3) обмен веществ

4) наследственность.

Б 2. Преемственность поколений обеспечивается за счет

1) развития

2) роста

3) размножения

4) обмена веществ.

Б 3. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 4. Круговорот воды в природе наблюдается на уровне организации жизни

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 5. Цветение черемухи обыкновенной наблюдается на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 6. Деление ядра – это пример проявления жизни на уровне

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном..

Б 7. Динамика численности уссурийского тигра – это пример на уровне

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 8. На каком уровне организации живого происходят генные мутации?

1) организменном

2) клеточном

3) видовом

4) молекулярном

Б 9. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют:

1) воспроизведением

2) эволюцией

3) раздражимостью

4) нормой реакции

Б 10. Живое от неживого отличается способностью

1) изменять свойства объекта под воздействием среды

2) участвовать в круговороте веществ

3) воспроизводить себе подобных

4) изменять размеры объекта под воздействием среды

Б 11. Клеточное строение - важный признак живого — характерен для

1) бактериофагов

2) вирусов

3) кристаллов

4) бактерий.

Б 12. Для изучения строения клетки необходимо:

1) рассмотреть под микроскопом орган растения, например, лист;

2) приготовить тонкий срез какого либо растения и рассмотреть его под микроскопом;

3) выделить из органа одну клетку и рассмотреть ее под микроскопом;

4) поставить опыт по изучению значения света в жизни растения и наблюдать за ним

6. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, тело которых состоит из гифов, — это:

А) Животные

Б) Грибы

В) Растения

Г) Лишайники

![]()

Ответ оставил Гуру

5.a

6.b

это все ))

объяснения не нужны

![]()

Ответ оставил Ser012005

5. А) Не имеют клеточного строения

6. Б) Грибы

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

А. Выберите один правильный ответ

1. Главный признак живого организма:

а) изменение формы,

б) изменение размера,

в) обмен веществ,

г) пассивное передвижение

А 2. Все живые организмы в отличие от неживых:

а) размножаются, растут, развиваются,

б) существуют независимо от среды,

в) изменяют форму,

г) изменяются под воздействием среды.

А 3. В предложенном перечне найди название систематической категории:

а) вид,

б) собака,

в) роза,

г) человек.

А 4. Группа особей, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство – это:

а) вид,

б) род,

в) тип,

г) отряд

А 5. Главная задача систематики – это изучение:

а) этапов эволюции,

б) отношений организмов и окружающей среды,

в) приспособленности организмов к условиям обитания,

г) рганизмов и объединение их в группы на основе родства.

Вариант 2

Б 1. Вирусы обладают такими признаками живого, как

1) питание

2) рост

3) обмен веществ

4) наследственность.

Б 2. Преемственность поколений обеспечивается за счет

1) развития

2) роста

3) размножения

4) обмена веществ.

Б 3. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 4. Круговорот воды в природе наблюдается на уровне организации жизни

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 5. Цветение черемухи обыкновенной наблюдается на уровне организации жизни

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном

Б 6. Деление ядра – это пример проявления жизни на уровне

1) клеточном

2) молекулярном

3)органо-тканевом

4) организменном..

Б 7. Динамика численности уссурийского тигра – это пример на уровне

1) популяционно-видовом

2) биосферном

3) экосистемном

4) организменном.

Б 8. На каком уровне организации живого происходят генные мутации?

1) организменном

2) клеточном

3) видовом

4) молекулярном

Б 9. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют:

1) воспроизведением

2) эволюцией

3) раздражимостью

4) нормой реакции

Б 10. Живое от неживого отличается способностью

1) изменять свойства объекта под воздействием среды

2) участвовать в круговороте веществ

3) воспроизводить себе подобных

4) изменять размеры объекта под воздействием среды

Б 11. Клеточное строение - важный признак живого — характерен для

1) бактериофагов

2) вирусов

3) кристаллов

4) бактерий.

Б 12. Для изучения строения клетки необходимо:

1) рассмотреть под микроскопом орган растения, например, лист;

2) приготовить тонкий срез какого либо растения и рассмотреть его под микроскопом;

3) выделить из органа одну клетку и рассмотреть ее под микроскопом;

4) поставить опыт по изучению значения света в жизни растения и наблюдать за ним

Общим для царств растений, грибов и животных является их клеточное строение. Каждый представитель этих царств, независимо от размера, состоит из клеток: одной или огромного множества.

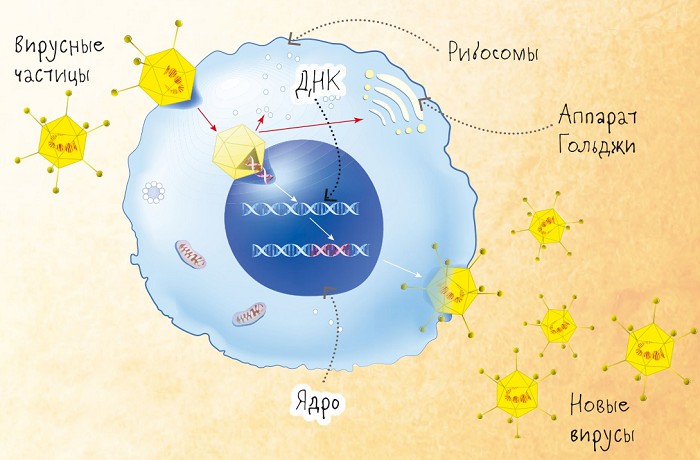

А вирус, в отличие от других живых существ, представляет собой особый, неклеточный организм. Это жизненная форма, находящаяся на границе живой и неживой природы.

И существовать вирусы могут в двух состояниях: покоя и размножения. Когда вирус находится в состоянии покоя, он похож на кристалл и не проявляет признаков жизни. А как только он проникает в какую-либо клетку живого организма, тут же начинает размножаться. Даже несмотря на то, что вирус может быть неактивным и походить на объект неживого мира, из-за способности размножаться его все-таки относят к живым существам. Размножение — это единственное, что вирусы умеют делать: ведь у них нет потребности в питании или выполнении тех функций, без которых другие живые организмы просто не могут существовать.

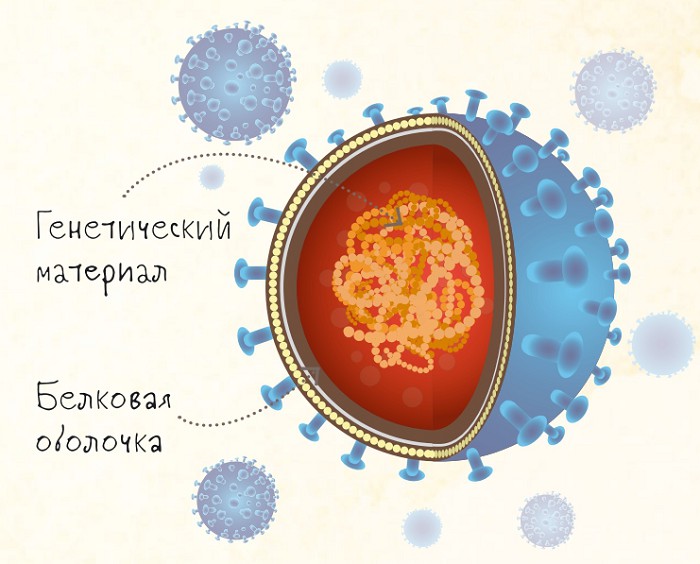

Структура вирусов

Вирус состоит из двух основных компонентов. Как и у клетки, у него есть внешняя защитная оболочка. В состав этой довольно прочной оболочки входят белки, которые надежно защищают вирус от воздействий окружающей среды в течение нескольких лет. Именно из-за защитной оболочки убить вирус очень сложно. Внутри нее находится генетический материал, к примеру в виде ДНК, где содержится информация, необходимая для образования нового вируса.

Размножение вирусов

Тебе уже известно, что вирус не может размножаться вне живой клетки. Как только вирус оказывается в ней, его наследственный материал высвобождается в эту клетку.

Все происходит очень быстро: генетический материал вируса проникает в ядро чужой клетки, и она полностью попадает под контроль вируса. Клетка перестает выполнять все свои функции, вместо этого занимаясь производством новых вирусов. В это сложно поверить, но в течение получаса в одной клетке образуются сотни новых вирусов.

Таким образом клетка превращается в место воспроизводства нового поколения вирусов, т.е. участвует в создании собственных врагов, которые будут атаковать такие же клетки.

И когда стенка клетки не выдерживает сильного напора огромного количества образовавшихся вирусов, она разрывается, выпуская в организм этих вредоносных существ. Они атакуют другие клетки, и процесс повторяется.

Вирусы поражают клетки человека, животных и растений.

Способы передачи и распространения

Существует много способов передачи и распространения вирусов. Например, насекомые, которые питаются растительными соками, переносят вирусы от больного растения к здоровому. В результате заболевания может измениться форма растения и прекратиться его рост. Кровососущие насекомые распространяют вирусы среди животных. При кашле и чихании люди передают друг другу вирус гриппа. Человек может заболеть бешенством, если его укусила больная собака или другое животное, в организме которого находится этот вирус.

Как наш организм защищается от вирусов?

Каждый из нас хоть раз в жизни болел каким-либо вирусным заболеванием, среди которых наиболее распространенные — корь, ветрянка, герпес грипп и др. Все они протекают довольно тяжело. Но уже с давних времен люди заметили, что есть такие болезни, переболев которыми один раз, больше не заразишься никогда в жизни. Это корь, ветрянка и оспа.

Почему так происходит? Когда человек заболевает одним из этих недугов, в его организме образуются специальные клетки, называемые антителами. Антитела запоминают информацию о вирусе и вырабатывают вещества для его уничтожения. Поэтому, переболев некоторыми вирусными заболеваниями один раз, мы получаем защиту на всю жизнь, ведь наш организм уже научился распознавать эти вирусы и бороться с ними.

Этот вирус вызывает медленно развивающееся заболевание (ВИЧ-инфекцию). Он поражает клетки иммунной системы, в результате чего организм теряет возможность сопротивляться инфекциям и со временем развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Без лечения средний период выживаемости после инфицирования ВИЧ составляет от 9 до 11 лет.

Борьба с вирусами

В начале XI в. доктора Индии и Китая уже знали о том, что у человека выработается стойкая невосприимчивость к черной оспе, если он получит небольшое количество вакцины, т.е. микроорганизмов, которые при введении в организм не могут вызвать заболевание, но обеспечат выработку антител.

Так, китайские и индийские врачи либо вводили небольшое количество измельченной кожи с ранки больного в маленький разрез на коже здорового человека, либо предлагали вдыхать эти частицы. Таким образом у здорового человека начинали вырабатываться защитные антитела, способные бороться с вирусом черной оспы. К началу XV в. этот метод широко применялся на всей территории Османской империи и Восточной Африки.

Европейские врачи начали использовать такой способ вакцинации против черной оспы только в XVIII в. К концу XIX в. в Англии и Франции появилась игла для подкожных инъекций, при помощи которой доктора вводили вакцины против известных на то время вирусов в руку или ногу человека. Однако такой способ борьбы действует далеко не на все вирусы. Например, микроорганизмы, вызывающие гепатит или грипп, развиваются и меняются настолько быстро, что старые антитела не могут справиться с новыми формами этих вирусов. В настоящее время создано большое количество вакцин против различных вирусных заболеваний: гепатита, бешенства, дифтерии, столбняка и др.

Иммунная система представляет собой органы, ткани и клетки, совокупная работа которых направлена на защиту организма от различных заболеваний. Что же происходит в случае попадания в организм чужеродных веществ? Допустим, ты поцарапался о гвоздь. Можно сказать, что гвоздь прошел через первый барьер иммунной системы — твою кожу. Все бактерии, которые находились возле этого места, незамедлительно воспользовались возможностью и проникли в рану.

Первыми в борьбу с бактериями вступают клетки-макрофаги. Они полностью поглощают чужеродные тела и заключают их в оболочку. Далее к процессу уничтожения подключаются и другие клетки, стоящие на страже иммунной системы. Умные клетки сами решают, с кем им предстоит бороться: с вирусом или бактериями. В нашем случае все силы организма будут направлены на борьбу с бактериями. На последнем этапе этого сражения подключаются антитела — крохотные белки, которые полностью обезвреживают чужеродные частицы.

В течение столетий вирус натуральной оспы поражал огромное количество людей. Эпидемии ежегодно уносили множество человеческих жизней до тех пор, пока английский врач Эдвард Дженнер не разработал первую в мире вакцину против натуральной оспы. К концу XVIII в. люди уже знали, что коровья оспа не представляет опасности для человека (на коже всего лишь появлялось несколько пузырьков), более того, люди, переболевшие коровьей оспой, редко заражались оспой натуральной.

В 1796 г. Дженнер перенес содержимое кожного высыпания у женщины, заразившейся коровьей оспой, в царапину на руке здорового мальчика. Вокруг надреза появились краснота и нарывы, повысилась температура, однако спустя несколько дней недомогание полностью прекратилось. Через полтора месяца Дженнер сделал этому мальчику повторную прививку человеческой оспы, и ребенок не заболел.

Как работает вакцина?

Вакцина — это ослабленный вариант вируса, благодаря которому защитная система живого организма знакомится с инфекцией и формирует соответствующий иммунитет в случае попадания полноценного вируса в тело привитого человека. Это означает, что в организме начинают вырабатываться защитные антитела, которые в состоянии справиться с вирусом делая человека невосприимчивым к заболеванию.

Отличие живой природы от неживой природы

Отличительными признаками живой природы являются:

- рост и развитие;

- дыхание;

- питание;

- размножение;

- восприятие и реагирование на воздействия из окружающей среды.

Однако отличить живые организмы от неживой природы не так просто. Дело в том, что по своему химическому составу многие объекты схожи. Так, например, кристаллы соли могут расти. А, например, семена растений, которые относятся к живой природе, долгое время находятся в состоянии покоя.

Все живые организмы делятся на два вида: неклеточные (вирусы) и клеточные, которые состоят из клеток.

В отличие от всех существующих живых организмов, вирусы не имеют клеток. Они селятся внутри клетки, вызывая тем самым различные заболевания.

Также характерным признаком всего живого является схожесть внутренних химических соединений. Важным фактором является обмен веществ с окружающей средой, а также реагирование на воздействия из внешней среды.

Царства живых организмов

Вся живая природа имеет свою классификацию. Царства, типы, классы живых организмов являются основой биологической систематики. Клеточные организмы состоят из двух надцарств: прокариоты и эукариоты. Каждая из них делится на отдельные царства, ступени иерархии научной классификации всех существующих биологических видов. В отдельные царства учёные объединяют бактерии, растения, грибы и животных.

Рис. 1. Царства живых организмов.

Человеческий организм относится к царству животных.

Бактерии

Данные организмы относятся к прокариотам, так как они не имеют ядерной оболочки. Внутри клетки отсутствуют органеллы, ДНК располагается непосредственно в цитоплазме. Обитают они повсеместно, их можно встретить в глубинах земной поверхности, и на горных вершинах.

Ещё одним видом прокариотов являются археи, которые обитают в экстремальных условиях. Их можно встретить в горячих источниках, водах мёртвого моря, кишечнике животных, почве.

Грибы

Эта группа живой природы достаточно разнообразна. Они делятся на:

- шляпочные грибы (снаружи имеют ножку и шляпку, которые крепятся на поверхности грунта с помощью грибницы);

- дрожжи;

- мукор– одноклеточный гриб микроскопических размеров. При его наличии образуется пушистый сероватый налёт, чернеющий со временем.

Растения

Внутри растительной клетки находятся органеллы, например, хлоропласты, способные проводить процесс фотосинтеза. Клетки растений окружены прочной стенкой, основой которых является целлюлоза. Внутри клетки находится ядро, цитоплазма с органоидами.

Рис. 2. Строение растительной клетки.

Животные

Животная клетка не имеет прочной стенки, как у растений, поэтому некоторые из них способны сокращаться, например, клетки мышечной системы. Животные активно двигаются, имеют опорно-двигательный аппарат. Внутри тела животного имеются целые системы органов, которые регулируют работу всего организма.

Рис. 3. Строение животной клетки.

Что мы узнали?

Из темы по биологии (5 класс) мы узнали, что вся живая природа на нашей планете распределена по царствам живых организмов. Основными являются пять царств: вирусы, бактерии, грибы, растения и животные. У каждого из них есть свои особенности в строении и способе жизнедеятельности. Однако все они имеют признаки живого организма.

В настоящее время на Земле описано более 2,5 млн видов живых организмов. Однако реальное число видов на Земле в несколько раз больше, так как многие виды микроорганизмов, насекомых и др. не учтены. Кроме того, считается, что современный видовой состав — это лишь около 5% от видового разнообразия жизни за период ее существования на Земле.

Для упорядочения такого многообразия живых организмов служат систематика, классификация и таксономия.

Систематика — раздел биологии, занимающийся описанием, обозначением и классификацией существующих и вымерших организмов по таксонам.

Классификация — распределение всего множества живых организмов по определённой системе иерархически соподчинённых групп — таксонов.

Таксономия — раздел систематики, разрабатывающий теоретические основы классификации. Таксон — искусственно выделенная человеком группа организмов, связанных той или иной степенью родства, и в то же время достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определённую таксономическую категорию того или иного ранга.

В современной классификации существует следующая иерархия таксонов:

- царство;

- отдел (тип в систематике животных);

- класс;

- порядок (отряд в систематике животных);

- семейство;

- род;

- вид.

Кроме того, выделяют промежуточные таксоны: над- и подцарства, над- и подотделы, над- и подклассы и т. д.

Систематика живых организмов постоянно изменяется и обновляется. В настоящее время она имеет следующий вид:

- Неклеточные формы

- Царство Вирусы

- Клеточные формы

- Надцарство Прокариоты (Procariota):

- царство Бактерии (Bacteria, Bacteriobionta),

- царство Архебактерии (Archaebacteria, Archaebacteriobionta),

- царство Прокариотические водоросли

- отдел Сине-зелёные водоросли, или Цианеи (Cyanobionta);

- отдел Прохлорофитовые водоросли, или Прохлорофиты (Prochlororhyta).

- Надцарство Эукариоты (Eycariota)

- царство Растения (Vegetabilia, Phitobiota или Plantae):

- подцарство Багрянки (Rhodobionta);

- подцарство Настоящие водоросли (Phycobionta);

- подцарство Высшие растения (Embryobionta);

- царство Грибы (Fungi, Mycobionta, Mycetalia или Mycota):

- подцарство Низшие грибы (одноклеточные) (Myxobionta);

- подцарство Высшие грибы (многоклеточные) (Mycobionta);

- царство Животные (Animalia, Zoobionta)

- подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa, Protozoobionta);

- подцарство Многоклеточные (Metazoa, Metazoobionta).

- царство Растения (Vegetabilia, Phitobiota или Plantae):

- Надцарство Прокариоты (Procariota):

Ряд учёных выделяет в надцарстве Прокариоты одно царство Дробянки, которое включает три подцарства: Бактерии, Архебактерии и Цианобактерии.

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники

Вирусы были открыты в 1892 г. русским биологом Д. И. Ивановским, ставшим основоположником вирусологии. Они являются неклеточной формой жизни и занимают пограничное положение между неживой и живой материей. Вирусы — внутриклеточные паразиты и могут проявлять свойства живых организмов, только попав внутрь клетки.

- способность к размножению;

- наследственность и изменчивость

- не имеют клеточного строения;

- не проявляют обмена веществ и энергии (метаболизма);

- могут существовать только как внутриклеточные паразиты;

- не увеличиваются в размерах (не растут);

- имеют особый способ размножения;

- имеют только одну нуклеиновую кислоту — либо ДНК, либо РНК.

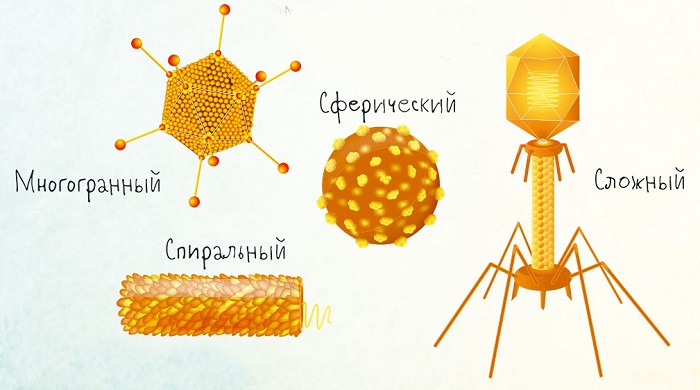

Вирусы существуют в двух формах: покоящейся (внеклеточной), когда их свойства как живых систем не проявляются, и внутриклеточной, когда осуществляется размножение вирусов. Простые вирусы (например, вирус табачной мозаики) состоят из молекулы нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида.

Некоторые более сложные вирусы (гриппа, герпеса и др.), помимо белков капсида и нуклеиновой кислоты, могут содержать липопротеиновую мембрану, углеводы и ряд ферментов. Белки защищают нуклеиновую кислоту и обусловливают ферментативные и антигенные свойства вирусов. Форма капсида может быть палочковидной, нитевидной, сферической и др.

В зависимости от присутствующей в вирусе нуклеиновой кислоты различают РНК-содержащие и ДНК-содержащие вирусы. Нуклеиновая кислота содержит генетическую информацию, обычно о строении белков капсида. Она может быть линейная или кольцевидная, в виде одно- или двуцепочечной ДНК, одно- или двуцепочечной РНК.

При проникновении вируса внутрь клетки специальные белки вирусной частицы связываются с белками-рецепторами клеточной оболочки. В животную клетку вирус может проникать при процессах пино- и фагоцитоза, в растительную клетку — при различных повреждениях клеточной стенки. Бактериофаги (вирусы, паразитирующие на бактериях), как правило, не попадают внутрь клетки, так как этому препятствуют толстые клеточные стенки бактерий. Внутрь клетки проникает только нуклеиновая кислота вируса.

Вирус подавляет существующие в клетке процессы транскрипции и трансляции. Он использует их для синтеза собственных нуклеиновой кислоты и белка, из которых собираются новые вирусы. После этого клеточные оболочки разрушаются и новообразованные вирусы покидают клетку, которая при этом погибает.

Полагают, что происхождение вирусов связано с эволюцией каких-то клеточных форм, которые в ходе приспособления к паразитическому образу жизни вторично утратили клеточное строение.

Вирусы способны поражать различные живые организмы. Первым открытым вирусом был вирус табачной мозаики, поражающий растения. Вирусную природу имеют такие заболевания животных и человека, как натуральная оспа, бешенство, энцефалиты, лихорадки, инфекционные гепатиты, грипп, корь, бородавки, многие злокачественные опухоли, СПИД и др. Кроме того, вирусы способны вызывать генные мутации.

Вирус, вызывающий заболевание СПИДом (синдром приобретённого иммунодефицита), поражает клетки крови, обеспечивающие иммунитет организма. В результате больной СПИДом может погибнуть от любой инфекции. Вирусы СПИДа могут проникнуть в организм человека во время половых сношений, во время инъекций или операций при несоблюдении условий стерилизации. Профилактика СПИДа заключается в избегании случайных половых связей, использовании презервативов, применении одноразовых шприцев.

Все прокариоты принадлежат к одному царству Дробянки. В его состав входят бактерии и сине-зелёные водоросли.

Прокариотические клетки не имеют ядра, область расположения ДНК в цитоплазме называется нуклеоидом, единственная молекула ДНК замкнута в кольцо и не связана с белками, клетки меньше эукариотических, в состав клеточной стенки входит гликопептид — муреин, поверх клеточной стенки располагается слизистый слой, выполняющий защитную функцию, отсутствуют мембранные органоиды (хлоропласты, митохондрии, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи), их функции выполняют впячивания плазматической мембраны (мезосомы), рибосомы мелкие, микротрубочки отсутствуют, поэтому цитоплазма неподвижна, нет центриолей и веретена деления, реснички и жгутики имеют особую структуру. Деление клеток осуществляется путём перетяжки (митоза и мейоза нет). Этому предшествует репликация ДНК, затем две копии расходятся, увлекаемые растущей клеточной мембраной.

Выделяют три группы бактерий: архебактерии, эубактерии и цианобактерии.

Архебактерии — древнейшие бактерии (метанообразующие и др., всего известно около 40 видов). Имеют общие черты строения прокариот, но значительно отличаются по ряду физиологических и биохимических свойств от эубактерий. Эубактерии — истинные бактерии, более поздняя форма в эволюционном отношении. Цианобактерии (цианеи, сине-зелёные водоросли) — фототрофные прокариотические организмы, осуществляющие фотосинтез подобно высшим растениям и водорослям с выделением молекулярного кислорода.

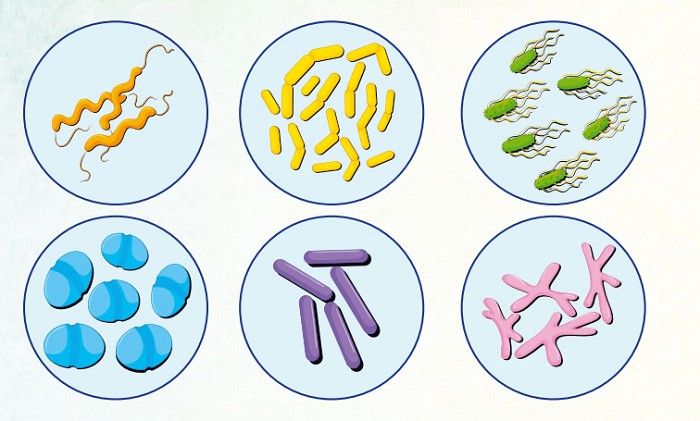

По форме клеток различают следующие группы бактерий: шаровидные — кокки, палочковидные — бациллы, дугообразно изогнутые — вибрионы, спиралеобразные — спириллы и спирохеты. Многие бактерии способны к самостоятельному движению за счёт жгутиков или благодаря сокращению клеток. Бактерии — одноклеточные организмы. Некоторые способны образовывать колонии, но клетки в них существуют независимо друг от друга.

В неблагоприятных условиях некоторые бактерии способны образовывать споры за счёт формирования плотной оболочки вокруг молекулы ДНК с участком цитоплазмы. Споры бактерий служат не для размножения, как у растений и грибов, а для защиты организма от воздействия неблагоприятных условий (засухи, нагревания и др.).

По отношению к кислороду бактерии делят на аэробов (обязательно нуждающиеся в кислороде), анаэробов (погибающие в присутствие кислорода) и факультативные формы.

По способу питания бактерии делятся на автотрофные (в качестве источника углерода используют углекислый газ) и гетеротрофные (используют органические вещества). Автотрофные, в свою очередь, делятся на фототрофов (используют энергию солнечного света) и хемотрофов (используют энергию окисления неорганических веществ). К фототрофам относят цианобактерии (сине-зелёные водоросли), которые осуществляют фотосинтез, как и растения, с выделением кислорода, и зелёные и пурпурные бактерии, которые осуществляют фотосинтез без выделения кислорода. Хемотрофы окисляют неорганические вещества (нитрифицирующие бактерии, азотфиксирующие бактерии, железобактерии, серобактерии и др.).

Гетеротрофы делятся на сапрофитов (используют органические вещества мёртвой массы) и паразитов (используют органические вещества живых организмов). Гетеротрофы могут окислять органические вещества при участии кислорода (дыхание) или в анаэробных условиях (брожение). Выделяют несколько типов брожения: спиртовое, молочнокислое, уксусное, маслянокислое и др.

Бактерии размножаются бесполым путём — делением клетки (у прокариот митоза и мейоза нет) при помощи перетяжек или перегородок, реже почкованием. Этим процессам предшествует удвоение кольцевой молекулы ДНК.

Благодаря очень разнообразному метаболизму бактерии могут существовать в самых различных условиях среды: в воде, воздухе, почве, живых организмах. Велика роль бактерий в образовании нефти, каменного угля, торфа, природного газа, в почвообразовании, в круговоротах азота, фосфора, серы и других элементов в природе. Сапротрофные бактерии участвуют в разложении органических останков растений и животных и в их минерализации до СО2, Н2О, H2S, NH3 и других неорганических веществ. Вместе с грибами они являются редуцентами. Клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) образуют симбиоз с бобовыми растениями и участвуют в фиксации атмосферного азота в минеральные соединения, доступные растениям. Сами растения такой способностью не обладают.

Человек использует бактерии в микробиологическом синтезе, в очистных сооружениях, для получения ряда лекарств (стрептомицин), в быту и пищевой промышленности (получение кисломолочных продуктов, виноделие).

Однако бактерии приносят не только пользу, но и вред. Бактерии-паразиты разрушают клетки хозяина или выделяют токсические вещества. Они являются возбудителями опасных инфекционных заболеваний, таких как чума, холера, дифтерия, дизентерия, туберкулез и др. Для борьбы с ними проводят вакцинации населения, дезинфекцию предметов, стерилизацию или пастеризацию воды и продуктов питания.

Общая характеристика грибов. Грибы выделяют в особое царство, насчитывающее около 100 тыс. видов.

Отличия грибов от растений:

- гетеротрофный способ питания

- запасное питательное вещество гликоген

- наличие в клеточных стенках хитина

Отличия грибов от животных:

- неограниченный рост

- поглощение пищи путём всасывания

- размножение с помощью спор

- наличие клеточной стенки

- отсутствие способности активно передвигаться

- Строение грибов разнообразно — от одноклеточных форм до сложноустроенных шляпочных форм

Строение лишайников. Лишайники насчитывают более 20 тыс. видов. Это симбиотические организмы, образованные грибом и водорослью. При этом лишайники представляют собой морфологически и физиологически целостный организм. Тело лишайника состоит из переплетённых гиф гриба, между которыми располагаются водоросли (зелёные или сине-зелёные). Водоросли осуществляют синтез органических веществ, а грибы поглощают воду и минеральные соли. В зависимости от строения тела (слоевища) различают три группы лишайников: накипные, или корковые (слоевище имеет вид налётов или корочек, плотно срастающихся с субстратом); листовидные (в форме пластинок, прикреплённых к субстрату пучками гиф); кустистые (в форме стволиков или лент, обычно разветвлённых и срастающихся с субстратом только основанием). Рост лишайников осуществляется крайне медленно — всего по несколько миллиметров в год.

Читайте также: