Современный подход к лечению гепатита с

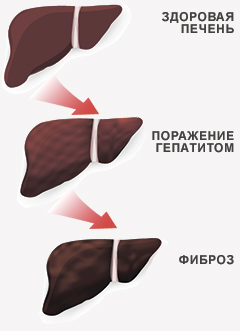

Медицинское сообщество всего мира относится к гепатиту C как к одному из самых опасных заболеваний. Вирус поражает жизненно важную железу человеческого организма — печень, зачастую вызывая необратимые изменения, такие как цирроз и рак. Для эффективной профилактики заболевания каждому из нас следует знать, что представляет собой эта болезнь и какие существуют методы борьбы с ней.

Препараты на основе глицирризиновой кислоты и фосфолипидов оказывают положительное действие в восстановлении клеток печени и замедлении прогрессирования фиброза. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Гепатит C — бомба замедленного действия

Вирус, вызывающий гепатит C, был открыт сравнительно недавно — в 1989 году. Он относится к семейству флавивирусов и содержит генетический материал в виде РНК (рибонуклеиновой кислоты). Эта болезнь становится причиной смерти около 350 тысяч человек по всему миру ежегодно, при этом 3–4 миллиона людей получают статус инфицированных. Наибольшее распространение вируса отмечают в странах Африки и Центральной Азии.

По статистике в 10% при острой форме гепатита C наступает самоизлечение, а до 90% случаев характеризуется переходом болезни в хроническую форму.

Многие люди являются носителями вируса гепатита С, даже не подозревая об этом. Тем не менее, они представляют угрозу для окружающих. Эта болезнь передается через кровь (одна из самых распространенных причин — использование нестерильных шприцев), а также при половых контактах. Наследственный гепатит C встречается редко — передача вируса от матери к малышу возможна всего в 1–5% случаев.

Современная медицина готова предложить пациентам несколько способов борьбы с таким опасным заболеванием, как гепатит С. До недавнего времени в России единственным методом лечения оставались препараты на основе импортного интерферона и рибавирина. Но длительный курс (до 48 недель) и тяжелые побочные эффекты, порой угрожающие жизни пациента не меньше, чем само заболевание, а также сравнительно невысокий процент выздоравливающих при лечении 1 генотипа (около 50%) побудили медицинское сообщество продолжать исследования в этой области. На смену интерферону и рибавирину пришли гораздо более безопасные противовирусные препараты прямого действия — их эффективность увеличилась до 80-95%, а побочные действия значительно сократились. На российском рынке первый подобный препарат появился в 2012 году.

Широкий набор генотипов гепатита C и их подвидов, а также значительное влияние на течение болезни состояния здоровья каждого отдельного пациента свидетельствуют о необходимости индивидуального подхода к лечению, которое зависит от генотипа вируса, стадии повреждения печени, а также от формы заболевания (острое, впервые выявленное, рецидив). Тем не менее, общие принципы существуют. Основным лечением гепатита С является противовирусная терапия, которую следует осуществлять без необоснованных перерывов.

После постановки диагноза врач назначает соответствующее лечение, которое зависит от стадии повреждения печени, а также от формы заболевания (острая, хроническая, рецидив). Ниже приведем несколько основных типов терапии.

Обычно лечение гепатита C, за исключением тяжелых форм заболевания, не требует пребывания в стационаре и постельного режима. Можно продолжать привычную повседневную активность, однако от тяжелых физических нагрузок следует воздержаться.

Необходимо помнить, что заболевание передается прежде всего через кровь, а также другие биологические жидкости. Это требует соблюдения правил гигиены.

Ученые из Оксфорда уже несколько лет работают над созданием безвредной вакцины против гепатита C. Первая стадия испытаний увенчалась успехом, а полностью завершить исследование планируется в 2016 году.

Можно принимать витамины С, В и Е. Однако их польза при гепатите С не доказана.

Можно встретить информацию, что якобы некоторые растительные средства обладают положительным воздействием на вирус гепатита С. Арника лекарственная, алоэ, мать-и-мачеха, подорожник, фасоль обыкновенная — экстракты этих растений помогают организму начать выработку противовирусного белка, сдерживая распространение инфекции. Но это не доказано, и их эффективность и безопасность при гепатите С не подтверждены.

На данный момент существует много авторских методик лечения гепатита C. Они представляют собой как медикаментозные препараты, так и специальные процедуры. Например, одна из них основана на разогреве тела пациента до 43 градусов и поддержании такой температуры на протяжении 5 минут. Также существует метод, при котором каждый участок печени подвергается кратковременному воздействию жидким азотом. Но следует с осторожностью относиться к подобным экспериментам — если методика не получила признания медицинского сообщества, значит, она окончательно не проверена.

Острая фаза болезни или тяжелое его течение требует экстренных мер по восстановлению стабильного состояния пациента. Для этого проводится интенсивная терапия в специализированных стационарных отделениях.

Часто иммунитет не в состоянии справиться с вирусом гепатита C, так как последний обладает способностью быстро изменяться — организм просто не успевает произвести необходимые антитела. До сих пор продолжают применяться старые схемы лечения, бывшие до недавнего времени стандартом, представляющие собой инъекции аутогенного белка (стандартные и пегилированные интерфероны альфа-2a, альфа-2-b), активирующего противовирусную защиту организма, и специального противовирусного вещества (рибавирин), подавляющего размножение вируса. Тем не менее, на данный момент, как мы уже говорили, медицине известны более эффективные и безопасные способы борьбы с заболеванием. К ним относится применение новейших противовирусных препаратов прямого действия для лечения гепатита С — ингибиторов полимераз и протеаз. Содержащиеся в них вещества воздействуют на клетки вируса, лишая их возможности размножаться. Эффективность лечения данными лекарствами составляет до 95%.

Если знать о способах инфицирования гепатитом C, то несложно вывести ряд простых рекомендаций по избежанию опасного заболевания. Выбирая медицинское учреждение для проведения различных манипуляций, связанных с хирургическим вмешательством или даже просто уколами, следует убедиться, что сотрудники клиники четко соблюдают правила гигиены — например, используют только одноразовые шприцы и стерильные инструменты. Помимо этого следует избегать беспорядочных половых контактов, а если существует вероятность, что партнер является носителем гепатита C, то использовать в качестве средства контрацепции презервативы.

Как мы рассмотрели выше, в настоящее время существует большое количество лекарственных препаратов, которые применяются как средства этиотропной терапии, то есть терапии, направленной на причину возникновения заболевания, а не на ее симптомы и проявления – это ингибиторы полимераз и протеаз, а также старые препараты – интерферон альфа и рибавирин. Однако существуют сложные ситуации, когда ПВТ (противовирусная терапия) не может быть назначена по ряду причин:

- наличие противопоказаний для назначения противовирусных препаратов

- побочные явления, требующие отмены терапии

- опыт неэффективного лечения противовирсуными препаратами (повторное лечение, как правило, не целесообразно)

- высокая стоимость противовирусных препаратов

- ожидание доступных/эффективных/безопасных противовирсуных препаратов.

- отказ пациента проводить противовирусную терапию

В таких случаях для замедления прогрессирования заболевания в цирроз и рак печени показано назначение лекарственных препаратов, способных уменьшать воспаление и темпы прогрессирования фиброза, так называемая альтернативная терапия.

Для того чтобы не допускать развития болезни, лучше всего запомнить основные правила, которые значительно снизят риск заражения гепатитом С.

Патогенетическое лечение гепатита С оправдано только при невозможности удаления вируса из организма.

Восстановить здоровое состояние клеток печени и ликвидировать воспаление помогают препараты, содержащие глицирризиновую кислоту (ГК) и эссенциальные фосфолипиды (ЭФ).

Лечение народными средствами не гарантирует должного результата. Рекомендуется использовать препараты, прошедшие клинические исследования.

- оптимальный состав активных компонентов;

- противовоспалительное действие;

- благоприятный профиль безопасности;

- безрецептурный отпуск из аптек.

В борьбе с вирусным гепатитом С важен комплексный подход.

Исключите лишние расходы при лечении — выбирайте препараты, обладающие фиксированной доступной ценой.

Гепатит С – серьезное вирусное заболевание, которое многими воспринимается как приговор. Однако новейшие методы лечения и медицинские препараты позволяют существенно замедлить или приостановить течение этой коварной болезни печени. В данной статье мы рассмотрим современные методы лечения гепатита С при помощи противовирусных и гепатопротекторных препаратов последнего поколения.

Гепатит С – болезнь века

Заболевание вызывает РНК-содержащий вирус из семейства Flaviviridae, обнаруженный учеными в 1989 году. Сокращенно вирус гепатита С называется ВГС или HCV. Вирус размножается в основном в клетках печени (гепатоцитах). Проникая в них, он использует внутриклеточный механизм репликации (самокопирования генома): каждая вирусная частица производит в день до 50 реплик, которые впоследствии выходят за пределы клетки-хозяина.

В России уровень излечимости 2 и 3 групп вируса достигает от 83 до 91%. По последним данным в нашей стране гепатитом С больны около 8 миллионов жителей. При этом в 1–5% случаев гепатит С приводит к летальному исходу. Согласно официальной статистике Роспотребнадзора, в 2014 году зарегистрировано более 2200 случаев заболевания острой формой гепатита С и более 57 000 – хронической. С января по август 2015 года данные показатели составили 1300 и 37 200 человек соответственно.

Многие ошибочно полагают, что гепатит С передается исключительно половым путем или во время введения наркотических средств с помощью шприца, однако это не так. Заражение нередко происходит во время медосмотров и различных медицинских манипуляций (около 10% от общего числа больных), когда имеет место контакт с кровью пациента: например, в стоматологическом кабинете, при введении инъекций и переливании крови, во время хирургического вмешательства, при проведении гинекологических и урологических исследований и т.д. Заражение может произойти и бытовым путем – например, при использовании маникюрных принадлежностей, бритв или зубных щеток, которые до этого контактировали с кровью носителя гепатита С. Инфицирование также возможно во время нанесения тату или пирсинга и т.д.

Основная цель лечение гепатита С – эррадикация вируса (удаление вируса из организма). При невозможности эррадикации целями лечения могут быть: прекращение или замедление воспалительных процессов в печени, предотвращение перехода заболевания в цирроз или рак, Выбор лечения зависит от многих факторов: пола, возраста, вирусной нагрузки, состояния печени, характера течения заболевания (острый, хронический). Если риск развития цирроза высокий, то лечение должно быть назначено как можно скорее.

- отказ от жареного, предпочтение – приготовленной на пару или отварной пище;

- прием пищи 5-6 раз в день небольшими порциями;

- обильное питье с достаточным количеством воды – не менее 1,5 литров в день;

- в дневном рационе должно содержаться не более 100 граммов белков, до 100 граммов жира, до 450 граммов углеводов (из них сахаров – до 50 граммов). Соль – не более 10 граммов в день.

- Специи, а также все жареное, соленое, маринованное, копченое и консервированное.

- Жирное мясо, рыба и птица (в том числе мясные бульоны).

- Сдобные изделия, шоколад, мороженое.

- Кондитерские жиры (крема), маргарин, жиры животного происхождения.

- Сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе.

- Молочные продукты с высокой жирностью, соленые сыры.

- Бобовые, редька, шпинат, редис, щавель, чеснок, лук.

- Кислые фрукты и ягоды.

- Алкоголь.

В некоторых случаях ПВТ не может быть назначена по ряду причин:

- наличие противопоказаний для назначения противовирусных препаратов;

- непереносимость противовирсуных препаратов;

- опыт неудачного лечения противовирсуными препаратами (повторное лечение, как правило, не целесообразно);

- высокая стоимость противовирусных препаратов;

- ожидание доступных/эффективных/безопасных противовирсуных препаратов.

В таких случаях для замедления прогрессирования заболевания в цирроз и рак печени показано назначение лекарственных препаратов, способных уменьшать воспаление и темпы прогрессирования фиброза. Зачастую различные методы лечения гепатита С применяются в совокупности.

Вне зависимости от выбранных противовирусных препараторов врач в обязательном порядке назначает так называемые гепатопротекторы – средства, которые повышают устойчивость печени к патогенным факторам, восстанавливают гепатоциты и их нормальное функционирование. Например, высокой действенностью обладают препараты на основе глицирризиновой кислоты, которая является основным активным компонентом корня солодки.

Результаты двух исследований, проведенных на пациентах с ХГС, показали, что после неэффективной интерферонотерапии препараты на основе глицирризиновой кислоты снижают уровень воспаления и уменьшают степень фиброза. Благодаря полученным данным глицирризиновая кислота была включена в рекомендации Азиатско-Тихоокеанской ассоциации по изучению печени (APASL).

Исследования подтвердили противовоспалительное, антиоксидантное, гепатопротекторное и антифибротическое действие глицирризиновой кислоты, что позволило с успехом использовать ее в лечении гепатита С и других заболеваний печени.

*Импакт фактор за 2018 г. по данным РИНЦ

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Читайте в новом номере

После идентификации в 70-е годы вирусов гепатитов А и В перед клиницистами и вирусологами возникла проблема выявления этиологического фактора большого количества сывороточных гепатитов, при которых отсутствовали маркеры инфицирования вышеуказанными вирусами. Длительное время диагноз устанавливался методом исключения, и этот тип гепатита был известен как гепатит ни А ни В. В 1989 г. Houghton и соавт. идентифицировали вирус гепатита С (HCV), и это название пришло на смену термину "гепатит ни А ни В с парентеральным механизмом передачи".

Выявление антител к HCV. Наибольшее распространение благодаря своей надежности и чувствительности получил иммуноферментный метод (enzyme linked immunosorbent assay, ELISA). Тест-система первого поколения (ELISA-1) выявляла антитела к антигену С100. В дальнейшем были получены новые клоны РНК HCV, продуцирующие другие вирусные антигены для обнаружения соответствующих антител (см. таблицу ), и появились второе и третье поколения тест-систем ELISA. Будучи значительно более чувствительной и специфичной по сравнению с тест-системами предыдущих поколений, ELISA-3 широко используется для скрининга доноров. Важно, что ELISA-3 позволяет выявлять антитела к NS5-pemoHy, так как до 5% вирусоносителей имеют в крови только данный тип антител, вследствие чего при использовании первых поколений ELISA получают ложноотрицательные результаты.

ELISA-3 дает почти 100% гарантию выявления носителей анти-HCV при скрининге доноров и диагностике вирусных заболеваний печени. Однако в двух случаях антитела могут не быть обнаружены. Во-первых, антиHCV в крови могут появляться в срок до 6 мес после инфицирования (в среднем через 12 нед), т.е. в определенный период течения инфекции имеется так называемое "серологическое окно". Во-вторых, антитела могут не быть обнаружены у больных, получавших иммуносупрессивную терапию (например, после трансплантации органов). Кроме того, несмотря на высокую специфичность ELISA-3 (99,7%), возможны также ложноположительные результаты.

Таблица

Для исключения ошибки используют подтверждающие тесты, такие как рекомбинантный иммуноблоттинг (recombinant immunoblot assay, RIBA), и, реже, анализ синтетических пептидов (Inno-Lia). При использовании RIBA антигены HCV наносят раздельно на полоски нитроцеллюлозы и инкубируют с сывороткой больного. При наличии соответствующих антител происходит их визуализация. Тест-система третьего поколения (RIBA-3), широко распространенная в Европе, содержит синтетические пептиды c o re-региона и NS4 и рекомбинантные NS3 и NS5 (см. таблицу). Результаты RIBA считаются положительными при выявлении антител более чем к одному региону HCV [30].

У большей части RIBA-положительных больных вирус находится в состоянии репликации, что подтверждает обнаружение у 75 - 80% из них РНК HCV. Отсутствие РНК при наличии анти-HCV может быть обусловлено элиминацией вируса после перенесенной инфекции, уровнем виремии ниже порога чувствительности ПЦР, либо это может означать, что результат анализа на наличие антител является ложноположительным. А.Alberti и соавт. [3] отмечена связь между отсутствием РНК HCV у анти-HCV положительных больных и отсутствием воспалительных изменений в биоптатах печени, что, по-видимому, является свидетельством элиминации вируса. Однако вирусная РНК может не выявляться у больных после курса противовирусной терапии; в таких случаях не исключены ее наличие в подпороговых титрах или персистенция вируса в тканях, делающая его недоступным для детекции. Следовательно, лиц, положительных по анти-HCV, даже при отсутствии признаков виремии, необходимо рассматривать как потенциально опасных в плане заражения HCV.

Рекомбинантные белки, используемые в тест-системах ELISA и RIBA [32].

Выявление вирусной РНК. Определение наличия в сыворотке РНК HCV необходимо для:

1 ) подтверждения инфекции HCV у анти-HCV положительных пациентов или при подозрении на инфицирование при отсутствии антител к вирусу;

2) ранней диагностики острого гепатита;

3) контроля за перинатальной передачей вируса;

4) определения показаний к назначению противовирусной терапии;

5) контроля за эффективностью противовирусной терапии [30].

Наибольшее распространение получила ПЦР, заключающаяся в синтезе множества копий ДНК на основе вирусной РНК при помощи обратной транскриптазы с последующим электрофорезом в полиакриламидном геле [15]. С помощью ПЦР можно обнаруживать РНК как в сыворотке, так и в биоптатах печени. В последнее время получает распространение количественное определение РНК, для которого применяются такие методики, как анализ серийных разведений и амплификация разветвленной ДНК [ 16].

Следует отметить, что последний метод, позволяющий наиболее точно определить степень виремии, является менее чувствительным (его чувствительность составляет около 70% таковой ПЦР) и, следовательно, одновременно с ним необходимо использовать ПЦР.

Реже применяют другие методики, такие как лигазная цепная реакция и изотермическая амплификация нуклеиновых кислот.

В настоящее время основным препаратом для лечения гепатита С, как и других вирусных гепатитов, является интерферон (ИФН). По современным представлениям, выделяют два типа ИФН. К типу 1 относятся a - и b -ИФН, к типу II - g -ИФН. Подразделение на типы обусловлено различной биологической ролью: если a - и b -ИФН свойственна в основном противовирусная активность, то g -ИФН (имукин) является универсальным эндогенным иммуномодулятором. Наибольшее распространение в качестве средства этиотропной терапии вирусных гепатитов получил a -ИФН, как нативный (получаемый из культуры лейкоцитов человека), так и рекомбинантный; различий в терапевтической эффективности между этими формами не обнаружено. Реже встречаются работы, посвященные применению b -ИФН.

Высокая частота хронизации гепатита С побуждает к поиску средств воздействия на вирус в острой фазе инфекции. При использовании ИФН для лечения остро го гепатита С получают неоднозначные результаты. М.

Omata и соавт. [23] лечили b -ИФН 14 больных в течение 30 дней, общая доза составила 52 ME. Ремиссия наступила у II, остальным был назначен повторный курс ИФН. Через 3 года наблюдения активность АЛТ оставалась повышенной у 1 больного (в контрольной группе нормализовалась только у 3). Больные, у которых отмечалась биохимическая ремиссия, стали также негативными по РНК HCV [24]. Еще в трех исследованиях с использованием рекомбинантных a -2a (роферон) и ( a -2b (интрон А) ИФН показано снижение частоты хронизации гепатита, но в двух из них результаты были статистически недостоверными [3, 7, 31]. Окончательный вывод, снижает ли терапия ИФН частоту хронизации острого гепатита С, можно будет сделать на основе результатов длительного наблюдения.

Основным показанием к назначению ИФН при хроническом гепатите С является обнаружение в сыворотке вирусной РНК. Дополнительными критериями являются повышение уровня сывороточных трансаминаз не менее чем в 1,5 раза и гистологическая картина хронического гепатита. К основным факторам, определяющим хороший ответ на ИФН, относятся: молодой возраст, гетеросексуальная ориентация, отсутствие ВИЧинфекции, парентеральное заражение вирусом, небольг шая продолжительность заболевания, отсутствие гистологических признаков перехода в цирроз, отсутствие биохимического синдрома холестаза, слабовыраженный аутоиммунный компонент. Наряду с вышеперечисленными прогностическими факторами в последние годы большое значение придается низким исходным титрам РНК HCV и генотипу вируса [9, 15, 27, 29].

Разные генотипы HCV обладают различной чувствительностью к ИФН. Наиболее чувствительным считается генотип 3 (до 70% положительных результатов лечения ИФН). Существенно меньшей чувствительностью обладает генотип 2. Генотип 1 (распространенный в Северной Европе), особенно подтип 1Ь, характеризуется тяжелым течением и резистентносью к противовирусной терапии; данный подтип распространен на Дальнем Востоке и в Японии [ 18, 30]. Однако, по другим данным, генотип вируса не является значимым фактором, определяющим ответ на ИФН. Решающее значение имеют титры РНК HCV, выявленные перед началом лечение [II, 14]. При низких титрах РНК быстро наступает стойкая серологическая и биохимическая ремиссия. Некоторые авторы отмечают корреляцию между генотипом вируса и степенью виремии. Так, М. Omata и соавт. [23] у инфицированных вирусом с генотипом 2 наблюдали более высокие титры РНК HCV, чем у инфицированных вирусом с генотипами 3 и 4, что коррелировало с худшим ответом на лечение ИФН. Y. Kobayashi и соавт. [15] указывают на высокую частоту инфицирования вирусами с различными генотипами, что снижает значение идентификации генотипа HCV и выводит на первое место количественное определение виремии [ 15 ].

Средние дозы ИФН составляют 3-5 ME 3 раза в неделю на протяжении 6 мес., хотя некоторые авторы указывают, что более низкие дозы (от I ME) также могут быть эффективны [12, 21]. Основным критерием успешности лечения служит исчезновение из сыворотки вирусной РНК, что также коррелирует с нормализацией или снижением уровня трансаминаз и улучшением результатов гистологического исследования биоптатов печени [8,21,25,26,33]. Положительный эффект отмечается в среднем у 50% больных, из них у половины в течение полугода после окончания лечения происходит рецидив [4, 6, 11, 30]. Имеются данные, что 12-месячный курс с последовательным снижением дозы имеет ряд преимуществ [19]. P. Jouet и соавт. [ 13] провели исследование с участием 108 больных хроническим гепатитом С, у части из которых имелись признаки цирроза. Больным 1-й группы ИФН назначали по обычной схеме (3 ME 3 раза в неделю в течение 6 мес), 2-й - в течение 12 мес с постепенным снижением дозы (по 3 ME 3 раза в неделю в течение 6 мес, по 2 ME следующие 3 мес и по 1 ME еще 3 мес). Через 6 мес после окончания лечения ремиссия сохранялась в среднем у 13,5% больных 1-й группы и у 28,6% больных 2-й группы; при отсутствии цирроза частота стойкой ремиссии была значительно выше .

В качестве возможного механизма резистентности к ИФН рассматриваются изменения структуры гипервариабельного региона (ГВР), находящегося на 5'конце гена E2/NSI РНК HCV, который является мишенью иммунологического надзора и играет важную роль в персистенции вируса. Отсутствие эффекта от назначения ИФН может быть обусловлено "ускользанием" от иммунного ответа хозяина структурно измененного ГВР. Эволюция ГВР может происходить непосредственно в процессе лечения ИФН [10] .

Большое количество больных с хроническими вирусными поражениями печени, резистентных к терапии ИФН, а также высокая частота рецидивов диктуют необходимость поиска комбинаций ИФН с другими противовирусными средствами. Не останавливаясь подробно на каждой из них, следует отметить, что во многих исследованиях выявлена их невысокая эффективность. R. Mtiller [20] на основании анализа контролируемых клинических испытаний делает вывод об отсутствии преимуществ комбинированной противовирусной терапии перед монотерапией ИФН. В то же время в последние годы снова стали появляться данные о выраженном положительном эффекте комбинаций ИФН с рибавирином при повторном курсе у ИФН-резистентных больных. S .

Brillanti и соавт. [5] проводили дифференцированное лечение двух групп больных, не давших положительного ответа на 6-месячный курс a -ИФН. 1-й группе было продолжено введение ИФН в прежней дозировке (3 ME 3 раза в неделю) в течение следующих 6 мес, больным 2-й группы к ИФН добавили 800 мг рибавирина per os. В обеих группах отмечено значительное снижение уровня трансаминаз, однако через 9 мес после окончания лечения биохимическая ремиссия сохранялась только у пациентов 2-й группы. Исчезновение РНК HCV наблюдалось у 40% больных 2-й группы и лишь у 1 больного 1-й группы. Положительный ответ на комбинированную терапию коррелировал с уменьшением воспалительно-некротических изменений в печени [5]. Обнадеживающие результаты получены G. Mazella и соавт. [17] при комбинированном лечении ИФН и урсодезоксихолевой кислотой (УДХК) (600 мг УДХК ежедневно и ИФН в обычной дозировке) больных хроническим гепатитом С, резистентных к ИФН. Ремиссия наблюдалась у 13 из 29 больных, в том числе у 7 на протяжении 6-месячного периода наблюдения. В контрольной группе, продолжавшей монотерапию ИФН, только у 2 отмечена нестойкая ремиссия. Положительный эффект обусловлен, по-видимому, иммуномодулирующим влиянием УДХК, которая, таким образом, потенциировала действие ИФН .

Кроме комбинации с противовирусными препаратами, некоторые авторы предлагают проведение короткого курса терапии глюкокортикостероидами с последующим назначением ИФН [20]. Теоретически эффективность такого лечения может быть обусловлена усилением репликации вируса на фоне иммуносупрессии и последующим ее подавлением ИФН .

1. Ивашкин ВТ, Хазанов АИ, Ивлев АС и др. Рос. ж . гастроэнтерол., гепатол. 1994:2:12-4 .

2. Логинов АС, Царегородцева ТН, Зотина ММ Рос . ж. гастроэнтерол., гепатол. 1994:2:63-5 .

3. Alberti A, Chemello ., Benvengu L, et al. Viral hepa titis and liver disease. - Baltimore: Williams and Wilking 1991:656-8.

4. Brestress D. Current studies in hematology and blood transfusion: hepatitis С virus.-Basel: Karger 1994:121-36.

5. Brillanti S, Garson J, Foli M, et al. Gastroenterology 1994:107:812-7.

6. Cirelli R, Tyring SK. Clin. Immunother 1995:3:2887.

7. Colombo M, Lampertico P, Rumi M. Gut 1993:34:141.

8. David E, Pucci A, Palladin D, et al. Am J Clin Pathol 1992:98:397-401.

9. Davis GL. J Hepatol 1994:21:1-3.

10. Enomoto N, Sato C, Kurosaki M, Marurno F. J Hepatol 1994:20:252-61.

11. Hagiwara H, Hayashi N, Mita E, et al. Gastroenterology 1993:106:686-90.

12. Hoofnagle JH, DiBisceglie AM. Viral hepatitis and liver disease New York: Alan R. Liss Inc 1988:82330.

13. Jouet P, Roudot-Thoraval F, Dhumeaux D, et al. Gastroenterology 1994:106:686-90.

14. Kleter GE, Brouwer JT, Heijtink RA, et al. Antimicrob Agents Chemother 1993:37:595-7.

15. Kobayashi Y, Watanabe S, Koniski M, et al. Hepatology 1993:18:619-24.

16. Lau JYN, Davis GL, Kniffen J, et al. Lancet 1993:341:1501-4.

17. Mazzella G, Cipolla A, Novelli V, et al. United European Gastroenterological Week Oslo 1994:1042:272.

18. McOmish F, Yap PL, Dow ВС, et al. J Clin Microbiol 1994:32:884-94.

19. Metreau JM and the French group for the study of NANB. С chronic hepatitis treatment Gut 1993:1112-3.

20. MuUerR. Hepatogastroenterology 1991:38:4-9.

21. Muller R, Klein H, Niehoff G. Z ges inn Med 1988:43:705-10.

22. Negro F, Baldi M, Mondardini A, et al. Gastroenterology 1994:107:479-85.

23. Omata M, lto Y, Yokosura 0, et al. Dig Dis Sci 1991:36:1217-22.

24. Omata M, Yokosura 0, Takano S, et al. Lancet 1991:338:914-5.

25. Rizzetto M. Executive summary of a Seminar on hepatitis С Luxemburg 1994:7-8 .

26. Saracco G, Rosina F, Torrani Cerenzia MR, et al. J Hepatol 1990:11:43-9.

27. Takada N, Takase S, Enomoto N, et al. J Hepatol 1992:14:35-40.

28. Toyoda H, Nakano S, Takeda I, et al. J Gastroenterol 1994:89:437-42.

29. Tsubota A, Chayama K, Ikeda K, et al. Hepatology 1994:19:1088-94.

30. Van der Poel CL, Cuypers ТН, Reesink HW . Lancet 1994:344:267-9.

31. Viladomiu L, Genesca J, Esteban JL, et al. Hepatology 1992:15:767-9.

32. Weiland 0. Executive summary of a Seminar on Hepatitis С Luxemburg 1994:5-7 .

33. Weiland 0, Scwarcz R, Wejstai R, et al. J Hepatol 1990:11:57-62.

Читайте также: