Почему вирусы выделены в особое царство вира

Общим для царств растений, грибов и животных является их клеточное строение. Каждый представитель этих царств, независимо от размера, состоит из клеток: одной или огромного множества.

А вирус, в отличие от других живых существ, представляет собой особый, неклеточный организм. Это жизненная форма, находящаяся на границе живой и неживой природы.

И существовать вирусы могут в двух состояниях: покоя и размножения. Когда вирус находится в состоянии покоя, он похож на кристалл и не проявляет признаков жизни. А как только он проникает в какую-либо клетку живого организма, тут же начинает размножаться. Даже несмотря на то, что вирус может быть неактивным и походить на объект неживого мира, из-за способности размножаться его все-таки относят к живым существам. Размножение — это единственное, что вирусы умеют делать: ведь у них нет потребности в питании или выполнении тех функций, без которых другие живые организмы просто не могут существовать.

Структура вирусов

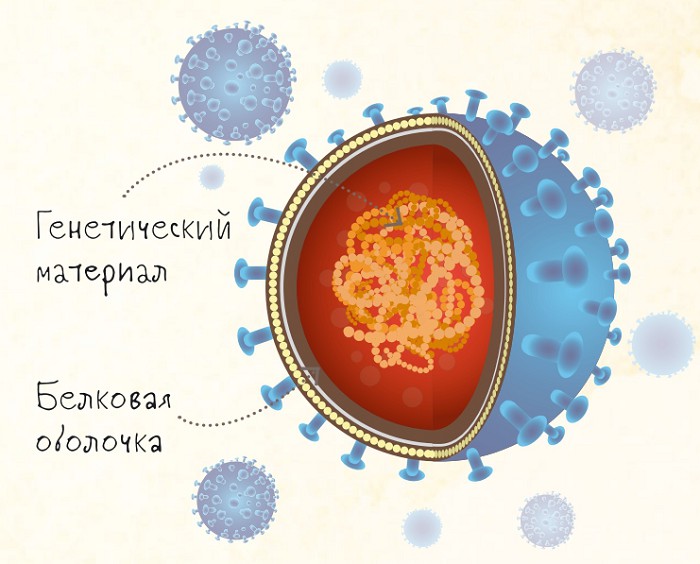

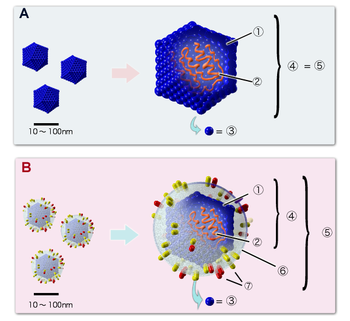

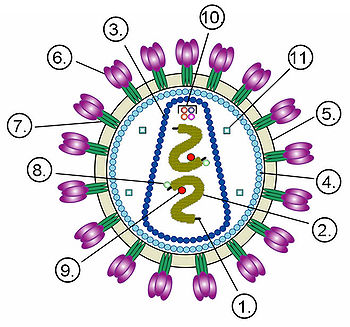

Вирус состоит из двух основных компонентов. Как и у клетки, у него есть внешняя защитная оболочка. В состав этой довольно прочной оболочки входят белки, которые надежно защищают вирус от воздействий окружающей среды в течение нескольких лет. Именно из-за защитной оболочки убить вирус очень сложно. Внутри нее находится генетический материал, к примеру в виде ДНК, где содержится информация, необходимая для образования нового вируса.

Размножение вирусов

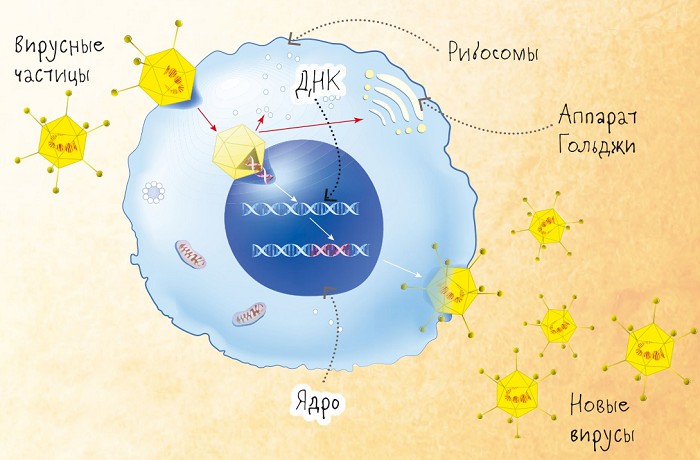

Тебе уже известно, что вирус не может размножаться вне живой клетки. Как только вирус оказывается в ней, его наследственный материал высвобождается в эту клетку.

Все происходит очень быстро: генетический материал вируса проникает в ядро чужой клетки, и она полностью попадает под контроль вируса. Клетка перестает выполнять все свои функции, вместо этого занимаясь производством новых вирусов. В это сложно поверить, но в течение получаса в одной клетке образуются сотни новых вирусов.

Таким образом клетка превращается в место воспроизводства нового поколения вирусов, т.е. участвует в создании собственных врагов, которые будут атаковать такие же клетки.

И когда стенка клетки не выдерживает сильного напора огромного количества образовавшихся вирусов, она разрывается, выпуская в организм этих вредоносных существ. Они атакуют другие клетки, и процесс повторяется.

Вирусы поражают клетки человека, животных и растений.

Способы передачи и распространения

Существует много способов передачи и распространения вирусов. Например, насекомые, которые питаются растительными соками, переносят вирусы от больного растения к здоровому. В результате заболевания может измениться форма растения и прекратиться его рост. Кровососущие насекомые распространяют вирусы среди животных. При кашле и чихании люди передают друг другу вирус гриппа. Человек может заболеть бешенством, если его укусила больная собака или другое животное, в организме которого находится этот вирус.

Как наш организм защищается от вирусов?

Каждый из нас хоть раз в жизни болел каким-либо вирусным заболеванием, среди которых наиболее распространенные — корь, ветрянка, герпес грипп и др. Все они протекают довольно тяжело. Но уже с давних времен люди заметили, что есть такие болезни, переболев которыми один раз, больше не заразишься никогда в жизни. Это корь, ветрянка и оспа.

Почему так происходит? Когда человек заболевает одним из этих недугов, в его организме образуются специальные клетки, называемые антителами. Антитела запоминают информацию о вирусе и вырабатывают вещества для его уничтожения. Поэтому, переболев некоторыми вирусными заболеваниями один раз, мы получаем защиту на всю жизнь, ведь наш организм уже научился распознавать эти вирусы и бороться с ними.

Этот вирус вызывает медленно развивающееся заболевание (ВИЧ-инфекцию). Он поражает клетки иммунной системы, в результате чего организм теряет возможность сопротивляться инфекциям и со временем развивается синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД). Это конечная стадия ВИЧ-инфекции. Без лечения средний период выживаемости после инфицирования ВИЧ составляет от 9 до 11 лет.

Борьба с вирусами

В начале XI в. доктора Индии и Китая уже знали о том, что у человека выработается стойкая невосприимчивость к черной оспе, если он получит небольшое количество вакцины, т.е. микроорганизмов, которые при введении в организм не могут вызвать заболевание, но обеспечат выработку антител.

Так, китайские и индийские врачи либо вводили небольшое количество измельченной кожи с ранки больного в маленький разрез на коже здорового человека, либо предлагали вдыхать эти частицы. Таким образом у здорового человека начинали вырабатываться защитные антитела, способные бороться с вирусом черной оспы. К началу XV в. этот метод широко применялся на всей территории Османской империи и Восточной Африки.

Европейские врачи начали использовать такой способ вакцинации против черной оспы только в XVIII в. К концу XIX в. в Англии и Франции появилась игла для подкожных инъекций, при помощи которой доктора вводили вакцины против известных на то время вирусов в руку или ногу человека. Однако такой способ борьбы действует далеко не на все вирусы. Например, микроорганизмы, вызывающие гепатит или грипп, развиваются и меняются настолько быстро, что старые антитела не могут справиться с новыми формами этих вирусов. В настоящее время создано большое количество вакцин против различных вирусных заболеваний: гепатита, бешенства, дифтерии, столбняка и др.

Иммунная система представляет собой органы, ткани и клетки, совокупная работа которых направлена на защиту организма от различных заболеваний. Что же происходит в случае попадания в организм чужеродных веществ? Допустим, ты поцарапался о гвоздь. Можно сказать, что гвоздь прошел через первый барьер иммунной системы — твою кожу. Все бактерии, которые находились возле этого места, незамедлительно воспользовались возможностью и проникли в рану.

Первыми в борьбу с бактериями вступают клетки-макрофаги. Они полностью поглощают чужеродные тела и заключают их в оболочку. Далее к процессу уничтожения подключаются и другие клетки, стоящие на страже иммунной системы. Умные клетки сами решают, с кем им предстоит бороться: с вирусом или бактериями. В нашем случае все силы организма будут направлены на борьбу с бактериями. На последнем этапе этого сражения подключаются антитела — крохотные белки, которые полностью обезвреживают чужеродные частицы.

В течение столетий вирус натуральной оспы поражал огромное количество людей. Эпидемии ежегодно уносили множество человеческих жизней до тех пор, пока английский врач Эдвард Дженнер не разработал первую в мире вакцину против натуральной оспы. К концу XVIII в. люди уже знали, что коровья оспа не представляет опасности для человека (на коже всего лишь появлялось несколько пузырьков), более того, люди, переболевшие коровьей оспой, редко заражались оспой натуральной.

В 1796 г. Дженнер перенес содержимое кожного высыпания у женщины, заразившейся коровьей оспой, в царапину на руке здорового мальчика. Вокруг надреза появились краснота и нарывы, повысилась температура, однако спустя несколько дней недомогание полностью прекратилось. Через полтора месяца Дженнер сделал этому мальчику повторную прививку человеческой оспы, и ребенок не заболел.

Как работает вакцина?

Вакцина — это ослабленный вариант вируса, благодаря которому защитная система живого организма знакомится с инфекцией и формирует соответствующий иммунитет в случае попадания полноценного вируса в тело привитого человека. Это означает, что в организме начинают вырабатываться защитные антитела, которые в состоянии справиться с вирусом делая человека невосприимчивым к заболеванию.

Происхождение вирусов.

Существует три теории происхождения вирусов.

· Согласно первой вирусы - результат дегенерации одноклеточных организмов. В эволюции дегенерация - отнюдь не редкий процесс, но эта теория не объясняет разнообразие вирусов.

· Теория доклеточных организмов, перешедших к паразитизму,

Между вирусами возможен обмен целыми блоками генетической информации, причем эти вирусы могут быть генетически весьма далеки друг от друга. Новые функции у вирусов могут возникать при неожиданном сочетании собственных генов и интеграции генов чужих. Увеличение генотипа вируса за счет неработающих генов может привести к образованию новых генов. Все эти механизмы делают вирусы одними из самых быстроизменяющихся организмов на земле.

Вирусы объединены в царство Vira — большую группу со свойствами, присущими только им. Эти свойстваследующие:

1.вирусы содержат только одну из нуклеиновых кислот — ДНК или РНК,

2.не имеют клеточной структуры и собственного обмена веществ, — обмен веществ связан с метаболизмом клетки, в которой они паразитируют.

3.Вирусы являются генетическими паразитами, которые неспособны размножаться на искусственных питательных средах, и для их культивирования применяются культуры тканей или клетки живого организма (куриного эмбриона и животных).

4.Для вируса характерен дизъюнктивный (раздельный) способ размножения (репродукция), заключающийся в раздельном синтезе вирусных компонентов в живой клетке с последующей композицией их в вирионы.

Вирусы существуют в двух формах: внеклеточной, покоящейся — вирион, которую известный советский вирусолог В. Л. Рыжков назвал вироспорой, и внутриклеточной, вегетативной. Более изученной является внеклеточная форма.

Известно, что многие болезни растений вызываются вироидами. Вироидыменьше любого известного вируса и не обладают капсидами. Вироиды пока еще мало изучены, неизвестен способ их репликации.

Биология вирусов → Морфология и ультраструктура вирусов

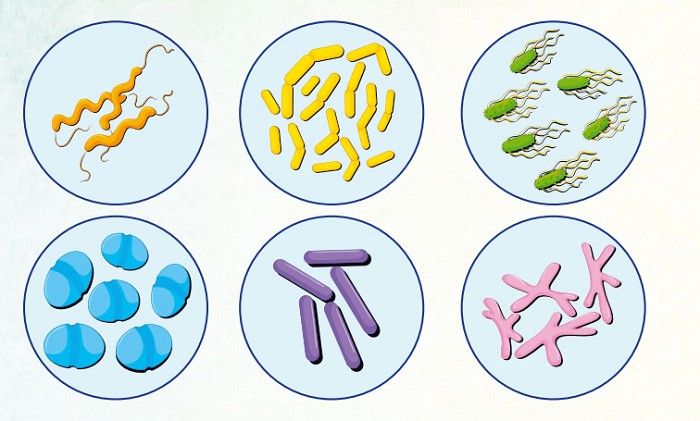

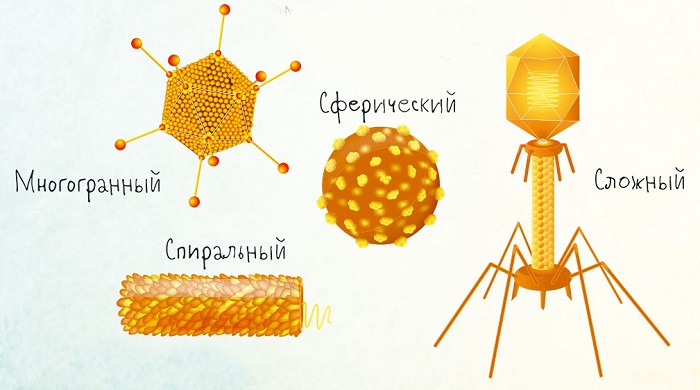

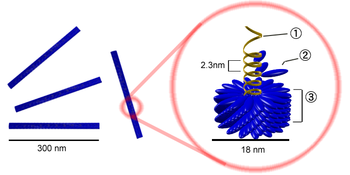

Изучение вирионов в электронном микроскопе показало, что они имеют различную форму и ультраструктуру. Форма вирионов может быть палочковидной (вирус болезни табачной мозаики), шаровидной и нитевидной (вирусы гриппа), пулевидной (вирус бешенства), кирпичеобразной с закругленными углами (вирус натуральной оспы), в виде головастиков (бактериофаги)

Размеры вирионов очень малы, что не позволяет наблюдать их в световом микроскопе. Размеры вирусов выражаются в нанометрах (нм): 1 нм равен 10 -9 м (одна миллиардная)

Размеры могут быть определены методом ультрафильтрации через специальные фильтры с порами разной величины (свечи Шамберлана, свечи Беркефельда, коллодийные мембраны), седиментации или ультрацентрифугирования, диффузии вирусных частиц в жидкостях и с помощью электронного микроскопа.

Самые мелкие вирусы — вирусы полиомиелита (17— 25 нм), самые крупные — вирусы оспы (250—300 нм), средние — вирус гриппа (200—120нм).

Вирусы содержат молекулу ДНК или РНК, расположенную в центре, и белковую оболочку — капсид (от capsa — коробка), которая состоит из белковых субъединиц — капсомеров, уложенных вокруг нуклеиновой кислоты в определенном порядке, в связи с чем у вирионов различают несколько типов симметрии: спиральная, кубическая, смешанная или комбинированная. Количество капсомеров колеблется от нескольких единиц до сотен (у вируса полиомиелита — 60, у аденовирусов — 252, у вируса табачной мозаики — 2250). Нуклеиновая кислота и белковая оболочка составляют структуру, которая называется нуклеокапсидом. Некоторые средние и крупные вирусы, кроме капсида, имеют еще поверхностную оболочку — супер капсид, содержащую, помимо белков, углеводы, липиды, компоненты клеток хозяина и ферменты.

Капсид предохраняет нуклеиновую кислоту от неблагоприятных воздействий внешней среды, обеспечивает адсорбцию вируса на чувствительной клетке благодаря наличию комплементарных рецепторов вируса и клетки. Белковая оболочка вирусов относительно устойчива к протеазам. С капсидом связаны антигенные и иммуногенные свойства вируса.

Вирусы являются одной из самых распространённых форм существования органической материи на планете по численности: воды мирового океана содержат колоссальное количество бактериофагов (около 10 11 частиц на миллилитр воды).

Вирусы имеют генетические связи с представителями флоры и фауны Земли. Согласно последним исследованиям, геном человека более чем на 32 % состоит из информации, кодируемой вирус-подобными элементами и транспозонами. С помощью вирусов может происходить так называемый горизонтальный перенос генов (ксенология), то есть передача генетической информации не от отца к сыну и так далее, а между двумя неродственными (или даже относящимися к разным видам) особями. Так в геноме высших приматов существует белок синцитин, который, как считается, был привнесён ретровирусом. Иногда вирусы образуют с животными симбиоз [2] . Так, например, яд некоторых паразитических ос содержит структуры, называемые поли-ДНК-вирусами (Polydnavirus, PDV), имеющие вирусное происхождение.

Происхождение вирусов

Вирусы — сборная группа, не имеющая общего предка. В настоящее время существует несколько гипотез, объясняющих происхождение вирусов.

Считается, что крупные ядерно-цитоплазматические ДНК-содержащие вирусы происходят от более сложных (и, возможно, клеточных, таких как современные микоплазмы и риккетсии), внутриклеточных паразитов, утративших значительную часть своего генома. И действительно, некоторые крупные ДНК-содержащие вирусы (мимивирус, вирус оспы) кодируют функционально избыточные на первый взгляд ферменты, по-видимому, оставшиеся им в наследство от более сложных форм существования. Следует также отметить, что некоторые вирусные белки не обнаруживают никакой гомологии с белками бактерий, архей и эукариот, что свидетельствует о сравнительно давнем обособлении этой группы.

ДНК-содержащие бактериофаги и некоторые ДНК-содержащие вирусы эукариот, возможно происходят от мобильных элементов, участков ДНК способных к самостоятельной репликации в клетке.

Структура

Вирусные частицы (вирио́ны) представляют собой белковую капсулу — капсид, содержащую геном вируса, представленный одной или несколькими молекулами ДНК или РНК. Капсид построен из капсомеров — белковых комплексов, состоящих в свою очередь из протомеров. Нуклеиновая кислота в комплексе с белками обозначается термином нуклеокапсид. Некоторые вирусы имеют также внешнюю липидную оболочку. Размеры различных вирусов колеблются от 20 (пикорнавирусы) до 500 (мимивирусы) и более нанометров. Вирионы часто имеют правильную геометрическую форму (икосаэдр, цилиндр). Такая структура капсида предусматривает идентичность связей между составляющими её белками, и, следовательно, может быть построена из стандартных белков одного или нескольких видов, что позволяет вирусу экономить место в геноме.

Механизм инфицирования

Условно процесс вирусного инфицирования в масштабах одной клетки можно разбить на несколько взаимоперекрывающихся этапов:

- Присоединение к клеточной мембране — так называемая адсорбция. Обычно для того, чтобы вирион адсорбировался на поверхности клетки, она должна иметь в составе своей плазматической мембраны белок (часто гликопротеин) — рецептор, специфичный для данного вируса. Наличие рецептора нередко определяет круг хозяев данного вируса, а также его тканеспецифичность.

Классификация

В таксономии живой природы вирусы выделяются в отдельный таксон Vira, образующий в классификации Systema Naturae 2000 вместе с доменами Bacteria, Archaea и Eukaryota корневой таксон Biota. В течение XX века в систематике выдвигались предложения о создании выделенного таксона для неклеточных форм жизни (Aphanobionta Novak, 1930; надцарство Acytota Jeffrey, 1971; Acellularia), однако такие предложения не были кодифицированы.

Систематику и таксономию вирусов кодифицирует и поддерживает Международный Комитет по Таксономии Вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV), поддерживающий также и таксономическую базу The Universal Virus Database ICTVdB.

Международным Комитетом по Таксономии Вирусов в 1966 году была принята система классификации вирусов основанная на различии типа (РНК и ДНК), количества молекул нуклеотических кислот (одно- и двух-цепочечные) и на наличии или отсутствии оболочки ядра. Система классификации представляет собой серию иерархичных таксонов:

Нобелевский лауреат, биолог Дэвид Балтимор, предложил свою схему классификации вирусов, основываясь на различиях в механизме продукции мРНК.Эта система включает в себя семь основных групп: [3] [4]

- (I) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-стадии (например, герпесвирусы, поксвирусы, паповавирусы, мимивирус).

- (II) Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, ротавирусы).

- (III) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, парвовирусы).

- (IV) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной полярности (например, пикорнавирусы, флавивирусы).

- (V) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной или двойной полярности (например, ортомиксовирусы, филовирусы).

- (VI) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК, ретровирусы (например, ВИЧ).

- (VII) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице РНК, ретроидные вирусы (например, вирус гепатита B).

В настоящее время, для классификации вирусов используются обе системы одновременно, как дополняющие друг друга. [5] [6] [7]

Дальнейшее деление производится на основе таких признаков как структура генома (наличие сегментов, кольцевая или линейная молекула), генетическое сходство с другими вирусами, наличие липидной оболочки, таксономическая принадлежнось организма-хозяина и так далее.

История

В 2002 в университете Нью-Йорка был создан первый синтетический вирус (вирус полиомиелита).

Рис.1. Мумия Рамзеса V

Но и Дженнер не имел представления о том, что является причиной заболевания оспой. В XIX веке все болезнетворные организмы и вещества без разбора называли вирусами. Лишь благодаря опытам отечественного биолога Дмитрия Иосифовича Ивановского прекратилась эта путаница! Он пропускал экстракт заражённых табачной мозаикой 1 растений через бактериальные фильтры, сквозь которые не проходят даже самые мелкие бактерии. Выяснилось, что экстракт оставался по-прежнему заразным для других растений. Значит, возбудителями табачной мозаики были организмы, меньшие по размеру, чем бактерии; их назвали фильтрующимися вирусами. Вскоре бактерии перестали называть вирусами, а сами вирусы выделили в отдельное царство живых организмов. Дмитрий Ивановский же во всём мире по праву считается основателем вирусологии — науки о вирусах.

Рис. 2. Дженнер прививает Джеймса Фиппса от оспы

Но что мы пока поняли про вирусы? Только то, что они меньше бактерий. Чем же вирусы так не похожи на другие организмы? И почему понадобилось вдруг их выделять в отдельное царство? А вот почему. В отличие от других живых организмов, вирусы не имеют клеточного строения, а значит, и всех характерных для клетки структур. А ещё они единственные, кто не умеет самостоятельно производить белок, главный строительный материал всего живого. Поэтому их размножение невозможно вне заражённой клетки. Из-за этого многие учёные не без оснований считают вирусы внутриклеточными паразитами.

Жертвами различных вирусов становятся представители всех без исключения существующих царств живых организмов! Так, есть вирусы растений — вирус табачной мозаики (рис. 3, слева), вирус мозаики костра (это растение изображено на рисунке 3, справа), вирус желтухи свёклы, вызывающий иногда даже эпидемии. Кстати, в растение вирус просто так не проникнет. Заражение происходит при травмах растительных тканей. Типичный пример: тля пьёт сок из стебля и для этого протыкает покровные ткани — а вирус тут как тут.

Рис 3. Слева: листья табака, поражённые вирусом табачной мозаики. Справа: костёр (лат. Brómus) — род многолетних травянистых растений семейства Злаки. Если посмотреть на заросли костра в ветреную погоду, его крупные метёлки, склоняясь под ветром то в одну, то в другую сторону, отсвечивают красноватым светом в солнечных лучах, очень напоминая языки пламени. Отсюда, вероятно, и произошло русское название этого растения

Грибы тоже поражаются вирусами, вызывающими, например, побурение плодовых тел у шампиньонов или изменение окраски у зимнего опёнка. Причиной многих опасных заболеваний животных и человека тоже служат вирусы: вирус гриппа, ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), вирус Эбола, вирус бешенства, герпеса, клещевого энцефалита и т. д.

Есть даже вирусы, поражающие бактерии, их называют бактериофагами 2 . Так, в конце XIX века исследователи из Института Пастера заметили, что вода некоторых рек Индии обладает бактерицидным действием, то есть способствует снижению роста бактерий. И достигалось это благодаря присутствию в речной воде бактериофагов.

Рис. 4. Слева: вирус табачной мозаики. В центре: вирус мозаики костра похож на футбольный мяч (справа)

Рис. 5. Слева направо: вирус герпеса, аденовирус А человека, бактериофаг

Рис. 6. Маленькие вирусы-спутники внутри гигантского мимивируса

Но не стоит думать, что вирусы причиняют исключительно вред другим организмам! Так, исследователи из Пенсильванского университета показали, что безвредный для человека вирус AAV2, встречающийся почти у всех людей, убивает самые разные виды раковых клеток. При этом здоровые клетки организма вирус не заражает.

А совсем недавно стало известно, что вирусы тоже болеют. Мимивирус, поражающий амёбу Acanthamoeba polyphaga, сам страдает от другого вируса-спутника (рис. 6). Он, кстати, так и называется — Спутник. Этот вирус-спутник использует механизмы воспроизводства мимивируса для собственного размножения, мешая ему нормально развиваться в клетке амёбы. По аналогии с бактериофагами, он был назван вирофагом, то есть пожирающим вирусы. Можно сказать, что присутствие вируса-спутника в амёбе обеспечивает ей больше шансов на выживание в борьбе с мимивирусом.

Уф. на этом месте предлагаю пока остановиться. Итак, узнав чуть больше про вирусы, мы, надеюсь, не станем судить их очень строго, понимая, что иногда они могут быть полезны, и не только нам! А вообще вирусология — молодая наука. Многое, конечно, уже известно, но сколько всего ещё предстоит узнать! Присоединяйтесь!

Царство вира

В 1946 г. американскому ученому, профессору Уинделлу М. Стэнли за открытие явления кристаллизации вируса табачной мозаики была присуждена Нобелевская премия. Через несколько лет ученые обнаружили, что этот вирус табака существует в виде кристаллов не только в пробирках, но и в пораженных растительных клетках.

Но еще в 1892 г. Дмитрий Иосифович Ивановский (1864-1920) выступил с докладом о табачной мозаике, в котором заложил основы новой науки - вирусологии. Будучи студентом, молодой исследователь заинтересовался этим опасным заболеванием табака.

Ивановский с товарищами изучает недуги табачных плантаций и наряду с "рябухой" обнаруживает еще одно заболевание этой культуры, которое назвал табачной мозаикой.

Пытаясь разгадать тайну возбудителей этой болезни, Ивановский приходит к выводу, что не бактерии, а какие-то другие "невидимки", способные проникать через специальные бактериальные фильтры Шамберлана, вызывают недуг у растений. Ученый убеждается в этом, заражая отфильтрованным соком здоровые листья и наблюдая симптомы болезни. Обобщая результаты своих исследований, ученый писал, что в фильтре находится или сама бактерия, способная проникать через фильтр благодаря своим ничтожным размерам, или, быть может, выделяемый ею растворимый яд, вызывающий заболевание. В своих исследованиях Ивановский предполагает, что болезнетворным началом являются подвижные микроорганизмы, но не обращает должного внимания на присутствие в пораженных растительных клетках кристаллов, которые, как позже стало известно, представляют собой патогенные вирусы.

Кроме растений, вирусы нередко поражают животных и человека, вызывая различные заболевания, такие, как ящур крупного рогатого скота или желтая лихорадка человека в южных странах. Среди этих невидимых врагов растительного и животного мира планеты ученые обнаружили на питательных средах с колониями бактерий "пожирателей бактерий" - бактериофагов.

Прошло немало времени, и благодаря электронному микроскопу (в самом совершенном световом вируса не увидеть) в 1939 г. ученые впервые увидели возбудителя табачной мозаики. Им оказался продолговатый палочковидный вирус длиной около 300 нм и шириной около 18 нм. Среди вирусов встречаются не только палочковидные, но также сферические - возбудители огуречной мозаики и хлороза махорки, угловатые - враги гороха и арбузов, изогнутые, вызывающие полосатую мозаику пшеницы. Английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири обнаружили, что этот нуклеопротеид на 95% состоит из белка и лишь 5% его составляют нуклеиновые кислоты, но значение нуклеиновых кислот для вирусов огромно.

В настоящее время установлена аминокислотная последовательность вирусных белков возбудителя табачной мозаики, а также показано, что, кроме ДНК, в состав нуклеопротеидов входит РНК. Белковые молекулы играют роль своеобразных защитников носителей наследственных признаков и отвечают за специфические свойства вирусов.

У различных вирусов количество и соотношение основных биополимеров изменяется. Так, например, возбудитель мозаики пшеницы в отличие от табачного состоит на 98,7% из белков и только 1,3% его составляет РНК.

Долго спорили ученые о природе вирусов, о том, что они представляют собой - живой организм или химическое вещество.

В настоящее время гипотеза о живой природе вирусов находит все больше сторонников среди ученых. Несмотря на способность кристаллизоваться в клетке и, следовательно, проявлять черты молекул, эти "невидимки" способны к размножению и изменению, что характерно только для живого. Как же проникают и ведут себя вирусы в клетках растения-хозяина? На первом этапе вирус ведет себя как пиявка, прикрепляясь к клеточной оболочке, которая затем впячивается. После внедрения в цитоплазму РНК освобождается из-под "опеки" белковых молекул и активно воздействует на клеточный аппарат. Активная экзонуклеиновая кислота нарушает функции ДНК и биосинтез белка. Затем вирусная РНК готовится к "облачению" в белковую оболочку, а в это время растительная клетка уже находится на грани гибели. Совершив свое "черное дело", вновь образовавшийся вирус устремляется через лопнувшую клеточную оболочку в другие, еще не пораженные клетки.

Благодаря многочисленным экспериментам ученым удалось размножить вирусы в искусственных условиях, например в куриных вибрионах или пробирках, добавляя в среду некоторые аминокислоты, азотистые основания и ферменты. Немаловажную роль в жизни возбудителей болезней играет температурный фактор. Нередко, используя определенную температуру, можно вызвать гибель инфекции. Для уничтожения вируса бронзовости томатов достаточно 42 °С, а для возбудителя мозаики табака необходимо 93 °С выше нуля. Интересно, что в растительной клетке иногда можно наблюдать, как вирусы приходят друг другу на помощь. Температуро устойчивый вирус жертвует свой белок, который используется другими вирусами для тепловой защиты.

Микробиологи обнаружили в природе несколько сотен вирусов. И некоторые из них получены в чистом виде, а десятки других тщательно изучаются. Как же ориентируются ученые в царстве вира (вирусы относят к отдельному царству в системе живой природы)? К сожалению, до сих пор общепринятой классификации вирусов нет. Множество различных предложений было выдвинуто вирусологами, начиная с нумерации арабскими цифрами до установления их по электронномикроскопическим фотографиям. На V Международном конгрессе микробиологов в Рио-де-Жанейро были предложены для классификации следующие признаки: форма и способ размножения, химический состав и физические свойства, иммунитет и чувствительность к веществам различной природы, факторы, влияющие на выбор растения-хозяина, а также патологические изменения в растительном организме и симптомы вирусных болезней. Для обозначения некоторых возбудителей заболеваний используют первые заглавные буквы, например ВТМ - вирус табачной мозаики.

Однако большинство патогенных вирусов имеет широкий круг растений-мишеней. 236 видов из 33 семейств поражает вирус мозаики табака, а возбудитель огуречной мозаики поражает около 92 видов из 28 семейств растительного мира. Наряду с этими фитопатогенами встречаются и узкоспециализированные организмы, например, S - вирус картофеля, поражающий только клубни. Инфекционность того или иного патогена из царства вира зависит от его концентрации в клеточном соке. Для различных вирусов этот показатель колеблется. Некоторые представители "третьего мира", присутствуя в растениях и животных, не вызывают болезней. Среди вирусов встречаются очень жизнеспособные организмы, способные сохранять свою инфекционность в течение 30 лет, после хранения в высушенном состоянии. Нередко между различными штаммами этих микроорганизмов наблюдается антагонизм. Тогда один из них невольно становится "защитником" растения от других. Изучив это явление, человек научился делать прививки зеленым кормильцам, используя ослабленные штаммы возбудителей вирусных заболеваний.

Для распространения инфекции достаточно лишь того, чтобы больное растение соприкоснулось со здоровым. Однако это не единственный путь передачи вирусных болезней. Вирусы распространяются также с растительными остатками через почву и переносятся с семенами различных растений. Такой патоген проникает через оболочку зерновки в клетки зародыша, а затем и во всходы. Например, вирусы картофеля передаются через клубни, а пораженные корнеплоды сахарной свеклы служат источником опасной инфекции. Некоторые возбудители находят надежное убежище среди сорняков, таких, как осот полевой и пырей, повилика и белена. Особенно быстро распространяется болезнь среди гидропонных культур (выращивание растений без почвы, на искусственных средах).

Большую роль в миграции этих фитопатогенов играют грибы и насекомые. Тли и цикадки, трипсы и кобылки прекрасно справляются с ролью переносчиков вирусов. Пальма первенства, несомненно, принадлежит тлям, переносящим около 90 различных вирусных инфекций. Однако не всегда насекомые передают вирусы при контакте с растением-хозяином. Некоторые из возбудителей болезней зимуют в теле шестиногих летунов, а весной вместе с яйцами попадают на листья и стебли растений. Так переносятся цикадками вирусы карликовости риса и мозаики озимой пшеницы.

Возбудители черной кольцевой пятнистости томатов и полосатости табака, мозаики резухи и короткоузлия винограда мигрируют вместе с различными видами нематод. Причем здесь наблюдается интересное явление, причины которого пока неизвестны. Одни черви передают только палочковидные формы, а другие только сферические вирусы. Кроме насекомых и нематод, активными переносчиками вирусных инфекций являются клещи. Например, смородинный клещ нередко служит "транспортом" для врагов черной смородины, а четырехногий клещ заражает лук вирусом мозаики. Нередко вирусы путешествуют вместе с микроскопическими грибами, которые служат им промежуточным хозяином.

Читайте также: