Почему надо изучать вирусы биология 5 класс

Человеческий организм подвержен всякого рода заболеваниям и инфекциям, также довольно часто болеют животные и растения. Ученые прошлого века пытались выявить причину многих заболеваний, но, даже определив симптоматику и течение болезни, они не могли уверенно сказать о ее причине. И лишь в конце девятнадцатого века появился такой термин, как "вирусы". Биология, а точнее один из ее разделов - микробиология, стала изучать новые микроорганизмы, которые, как оказалось, уже давно соседствуют с человеком и вносят свою лепту в ухудшение его здоровья. Для того чтобы эффективнее бороться с вирусами, выделилась новая наука - вирусология. Именно она может рассказать о древних микроорганизмах очень много интересного.

Вирусы (биология): что это такое?

Только в девятнадцатом веке ученые выяснили, что возбудителями кори, гриппа, ящура и других инфекционных заболеваний не только у людей, но и у животных и растений являются микроорганизмы, невидимые человеческому глазу.

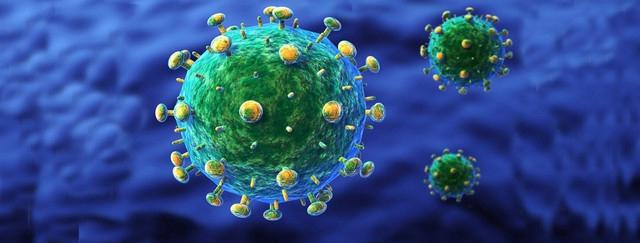

Термин "вирусы" образовался от латинского слова "яд". Оно как нельзя лучше передает паразитическую сущность микроорганизмов, ведь они не имеют клеточного строения и не могут существовать вне чужой клетки. Размножаться и развиваться вирусы могут только внедряясь в клетку хозяина.

Вирусология: что это такое?

После того как были открыты вирусы, биология не сразу смогла дать ответы на поставленные вопросы об их строении, возникновении и классификации. У человечества появилась потребность в новой науке - вирусологии. В настоящий момент вирусологи работают над изучением уже знакомых вирусов, наблюдают за их мутациями и изобретают вакцины, позволяющие уберечь живые организмы от заражения. Довольно часто с целью эксперимента создается новый штамм вируса, который хранится в "спящем" состоянии. На его основе разрабатываются препараты и проводятся наблюдения по их воздействию на организмы.

В современном обществе вирусология является одной из самых важных наук, а самый востребованный научный сотрудник - это вирусолог. Профессия вирусолога, по прогнозам социологов, с каждым годом становится все более популярной, что хорошо отражает тенденции современности. Ведь, как считают многие ученые, скоро с помощью микроорганизмов будут вестись войны и устанавливаться правящие режимы. В таких условиях государство, имеющее высококвалифицированных вирусологов, может оказаться самым стойким, а его население наиболее жизнеспособным.

Появление вирусов на Земле

Ученые относят возникновение вирусов к самым древним временам на планете. Хотя с точностью сказать, каким образом они появились и какую форму имели в то время, невозможно. Ведь вирусы имеют способность проникать в абсолютно любые живые организмы, им доступны простейшие формы жизни, растения, грибы, животные и, конечно же, человек. Но вирусы не оставляют после себя никаких видимых остатков в виде окаменелостей, например. Все эти особенности жизни микроорганизмов существенно затрудняют их изучение.

Но в лабораторных условиях вирусологи попытались приоткрыть завесу тайны над происхождением вирусов. Ученые выяснили, что у многих вирусов есть общие отличительные черты, что указывает на их общего древнего предка. Поэтому возникли две основные теории о появлении этих паразитарных микроорганизмов:

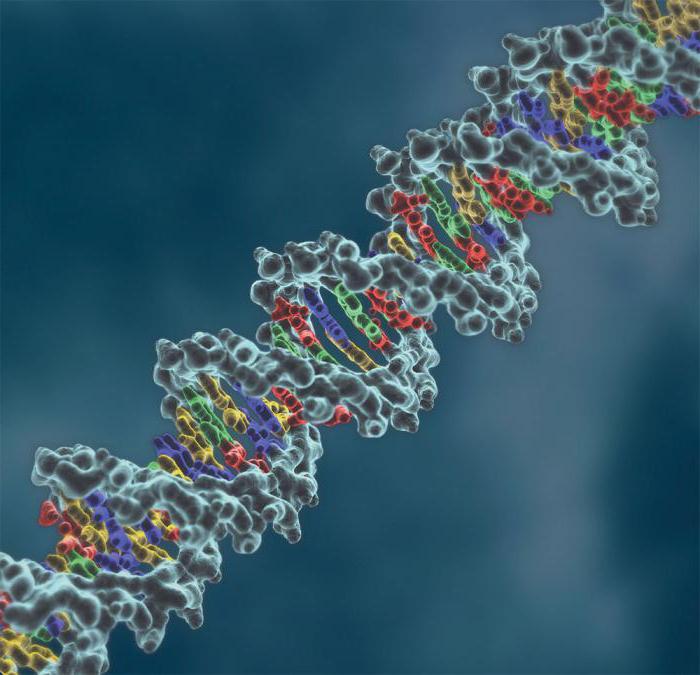

- они были частью ДНК и со временем отделились;

- они были встроены в геном изначально и при определенных обстоятельствах "проснулись", начали размножаться.

Ученые предполагают, что в геноме современных людей находится огромное количество вирусов, которыми были заражены наши предки, и теперь они естественным образом встроились в ДНК.

Вирусы: когда были обнаружены

Изучение вирусов - это достаточно новый раздел в науке, ведь считается, что он появился только в конце девятнадцатого века. На самом деле можно сказать, что неосознанно открыл сами вирусы и вакцины от них английский врач в конце девятнадцатого века. Он работал над созданием лекарства от оспы, косившей в те времена сотни тысяч людей во время эпидемии. Он сумел создать экспериментальную вакцину прямо из болячки одной из девушек, болевшей оспой. Эта прививка оказалась весьма эффективной и спасла не одну жизнь.

Но официальным "отцом" вирусов считается Д. И. Ивановский. Этот русский ученый долгое время изучал болезни растений табака и сделал предположение о мелких микроорганизмах, которые проходят через все известные фильтры и не могут существовать самостоятельно.

Спустя несколько лет француз Луи Пастер в процессе борьбы с бешенством выявил его возбудителей и ввел термин "вирусы". Интересен тот факт, что микроскопы конца девятнадцатого века не могли показать ученым вирусы, поэтому все предположения делались относительно невидимых микроорганизмов.

Развитие вирусологии

Середина прошлого века дала мощный толчок в развитии вирусологии. К примеру, изобретенный электронный микроскоп позволил, наконец, увидеть вирусы и провести их классификацию.

В пятидесятые годы двадцатого века была изобретена вакцина от полиомиелита, ставшая спасением от этого страшного заболевания для миллионов детей по всему миру. К тому же ученые научились выращивать человеческие клетки в специальной среде, что привело к появлению возможности изучать вирусы человека в лабораторных условиях. В настоящий момент описано уже около полутора тысяч вирусов, хотя еще пятьдесят лет назад известными были всего лишь двести подобных микроорганизмов.

Свойства вирусов

Вирусы имеют ряд свойств, которые отличают их от других микроорганизмов:

- Очень маленькие размеры, измеряющиеся в нанометрах. Крупные вирусы человека, например оспы, имеют размер триста нанометров (это всего лишь 0,3 миллиметра).

- Каждый живой организм на планете содержит два вида нуклеиновых кислот, а вирусы имеют только одну.

- Микроорганизмы не могут расти.

- Размножение вирусов происходит только в живой клетке хозяина.

- Существование происходит только внутри клетки, вне ее микроорганизм не может проявлять признаков жизнедеятельности.

Все эти свойства позволяют ученым сделать вывод о паразитарной форме микроорганизмов.

Формы вирусов

К настоящему моменту ученые могут с уверенностью заявлять о двух формах данного микроорганизма:

- внеклеточная - вирион;

- внутриклеточная - вирус.

Вне клетки вирион находится в "спящем" состоянии, он не поддет никаких признаков жизни. Попав в организм человека, он находит подходящую клетку и, только проникнув в нее, начинает активно размножаться, превращаясь в вирус.

Строение вируса

Практически все вирусы, несмотря на то что они довольно разнообразны, имеют однотипное строение:

- нуклеиновые кислоты, образующие геном;

- белковая оболочка (капсид);

- некоторые микроорганизмы поверх оболочки имеют еще и мембранное покрытие.

Ученые считают, что подобная простота строения позволяет вирусам выживать и приспосабливаться в изменяющихся условиях.

Классификация вирусов

В настоящий момент вирусологи выделяют семь классов микроорганизмов:

- 1 - состоят из двуцепочечной ДНК;

- 2 - содержат одноцепочечную ДНК;

- 3 - вирусы, копирующие свою РНК;

- 4 и 5 - содержат одноцепочечную РНК;

- 6 - трансформируют РНК в ДНК;

- 7 - трансформируют двуцепочечную ДНК через РНК.

Несмотря на то что классификация вирусов и их изучение шагнули далеко вперед, ученые допускают возможность появления новых видов микроорганизмов, отличающихся от всех уже перечисленных выше.

Типы вирусной инфекции

Взаимодействие вирусов с живой клеткой и способ выхода из нее определяет тип инфекции:

В процессе инфицирования все вирусы одновременно выходят из клетки, и в результате она погибает. В дальнейшем вирусы "селятся" в новых клетках и продолжают их разрушать.

Вирусы выходят из клетки хозяина постепенно, они начинают поражать новые клетки. Но прежняя продолжает свою жизнедеятельность и "рождает" все новые вирусы.

Вирус встраивается в саму клетку, в процессе ее деления он передается другим клеткам и распространяется по всему организму. В подобном состоянии вирусы могут находиться достаточно долгое время. При необходимом стечении обстоятельств они начинают активно размножаться и инфекция протекает по уже перечисленным выше типам.

Сейчас ученые доказали, что многие заболевания, причиной которых считали иные обстоятельства, вызваны вирусами. Поэтому медицина разрабатывает новейшие способы борьбы с этими паразитарными микроорганизмами, надеясь сделать лечение максимально результативным.

Россия: где изучают вирусы?

В нашей стране вирусы изучают уже достаточно давно, и именно российские специалисты лидируют в этой области. В Москве расположен НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, специалисты которого вносят существенный вклад в развитии науки. На базе НИИ работаю научно-исследовательские лаборатории, содержится консультативный центр и кафедра вирусологии.

Параллельно российские вирусологи работают с ВОЗ и пополняют свою коллекцию штаммов вирусов. Специалисты НИИ работают по всем разделам вирусологии:

Стоит отметить, что в последние годы наметилась тенденция к объединению усилий вирусологов всего мира. Такая совместная работа является более эффективной и позволяет серьезно продвинуться в изучении вопроса.

Вирусы (биология как наука это подтвердила) - это микроорганизмы, сопровождающие все живое на планете на протяжении всего их существования. Поэтому их изучение является столь важным для выживания многих видов на планете, в том числе и человека, который уже не раз в истории становился жертвой различных эпидемий, вызванных вирусами.

Вирусы – самая многочисленная форма организмов, которая присутствует повсюду. Они играют огромную роль в жизни растений, животных, бактерий, грибов и самого человека. Вот почему надо изучать вирусы, ведь это жизненно важно для каждой клетки на земле.

По своей природе они являются формой жизни крошечных размеров, способной вызвать инфекционную болезнь. Уже от конкретного организма зависит, сможет ли он противостоять маленькому агрессору. Каждый человек сталкивается с множеством вредных микроорганизмов ежесекундно. Доказано, что только более двухсот из них опасны. Самые известные: вирус герпеса, гепатита, гриппа, полиомиелита, свинки, энцефалита и СПИДа.

Значение вирусологии

Значение неклеточного агента сложно переоценить. Ученые немало времени провели в лабораториях, чтобы досконально разобраться во всех нюансах размножения и перемещения микроорганизмов. Изучение вирусов необходимо для регулярного контроля над их влиянием на все сущее на земле. Полученные знания помогут:

- Предотвращать вспышки эпидемий.

- Бороться с существующими опасными заболеваниями (особенно, с непредсказуемым раком и СПИДом, которые являются смертельными).

- Защищать растения, используемые в сельском хозяйстве от заражения и гибели.

- Защищать домашних животных от заболеваний, вызванных микроорганизмами, сокращать их смертность, что очень важно для животноводства.

- Контролировать морские микроорганизмы, которые регулируют фотосинтез и помогают значительно снизить уровень углекислого газа в атмосфере.

- Максимально обезопасить существование человека в современном мире.

Существует огромное количество форм жизни. Их классификацией занимается Международный Комитет по Таксономии Вирусов (ICTV). Изучение самых маленьких началось лишь в 19 веке, хотя микроорганизмы появились одновременно с первыми клетками много миллионов лет назад. Ученые всего мира активно занимаются их исследованием, но большинство полезных достижений находятся в стадии разработки и не разглашаются.

Достижения в изучении вирусов

Совершенствование процесса вакцинации – введения в организм ослабленного или мертвого агента, а также вирусных белков для формирования антител и предотвращения возможного заражения.

Изобретение противовирусных препаратов. Приходится постоянно работать над этим, так как структура даже одного и того же микроорганизма может несколько мутировать, вырабатывая устойчивость к воздействию определенных веществ.

Доказано, что инфекции являются носителями генной информации. Если бы ученым получилось расшифровать эти данные, произошел бы ощутимый скачок в науке.

В начале 21 века был создан первый искусственный микроорганизм – вирус полиомиелита.

Определенные виды используются для оптимизации численности как животных, так и растений. Например, в Австралии искусственно распространяли возбудителей определенного заболевания кроликов, потому как их количество превысило допустимую норму.

Изучение инфекционных микроорганизмов – специфическая деятельность, требующая наличия квалифицированных кадров, специального оборудования и немалых средств. Ведь каждый "агрессор" имеет свою структуру, особенности размножения и устойчивость к внешней среде. В стерильных условиях лаборатории поведение микроорганизмов несколько отличается от внешней среды. Все дело в активном смешении различных организмов. По этой причине прогноз в распространении активных мини-агрессоров может отличаться от реального положения дел.

До сих пор досконально не изучена природа вирусов, история их возникновения и развития.

Ученые столкнулись с тем, что эти маленькие агенты способны мутировать – изменяться под воздействием окружающей среды. Подобное поведение значительно усложняет работу по их изучению. Приходится мыслить точно так же: постоянно менять условия экспериментов, вести данные по скорости и форме появления мутации, воздействовать на них медицинскими препаратами.

Бывает очень сложно бороться с болезнями, которые спровоцировали вирусы. Лекарства попросту перестают давать должный эффект. Приходится начинать исследования заново, искать новые методы борьбы.

Инфекции существуют везде, где протекает жизнь. Известно, что они возникли одновременно с клетками и неразрывно с ними связаны.

Маленькие "агрессоры" считаются живыми организмами, ведь они способны размножаться. Но процесс протекает только в клетке, где они поселились. В большинстве случаев клетка-хозяин погибает.

Количество этих крохотных форм на планете превышает численность всех остальных организмов, даже вместе взятых.

Вирусы способны поражать все существующие клетки (как растений, так и человека).

В 5 г морской воды найдены больше миллиона неклеточных микроорганизмов.

Вакцины использовались еще до того, как были официально открыты вирусы. Теперь понятно, почему люди смогли побороть оспу, которая уносила жизни миллионов.

Микроскопический агрессор может быть использован как биологическое оружие. Например, если выпустить оспу, то будет уничтожено больше половины населения всего земного шара.

Подробное решение итоговое задание Итоговая после после §16 по биологии для учащихся 5 класса, авторов Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 2015

Проверьте себя

1. На какие царства ученые разделяют живую природу?

Ответ. Ученые разделяют природу на 5 царств – вирусов, бактерий, грибов, растений и животных.

2. Каково строение клетки?

Ответ. Любая клетка имеет клеточную мембрану, кроме того клетки бактерий, грибов, растений имеют клеточную стенку, все клетки имеют цитоплазму, клетки растений и животных имеют вакуоли, клетки растений имеют хлоропласты.

3. В чем различие между клетками растений и бактерий?

Ответ. В отличии от клеток растений клетки бактерий не имеют оформленного ядра и вакуолей, зато у них есть защитная капсула.

4. Что такое фауна?

Ответ. Фауна – совокупность всех животных нашей планеты.

5. Чем животные отличаются от других организмов?

Ответ. Животные отличаются от других организмов тем, что они активно передвигаются, обладают ограниченным ростом, имеют органы чувств, способны активно реагировать на изменения внешней среды, способны к общению.

6. Какие организмы носят название простейшие?

Ответ. Простейшими называют одноклеточных животных.

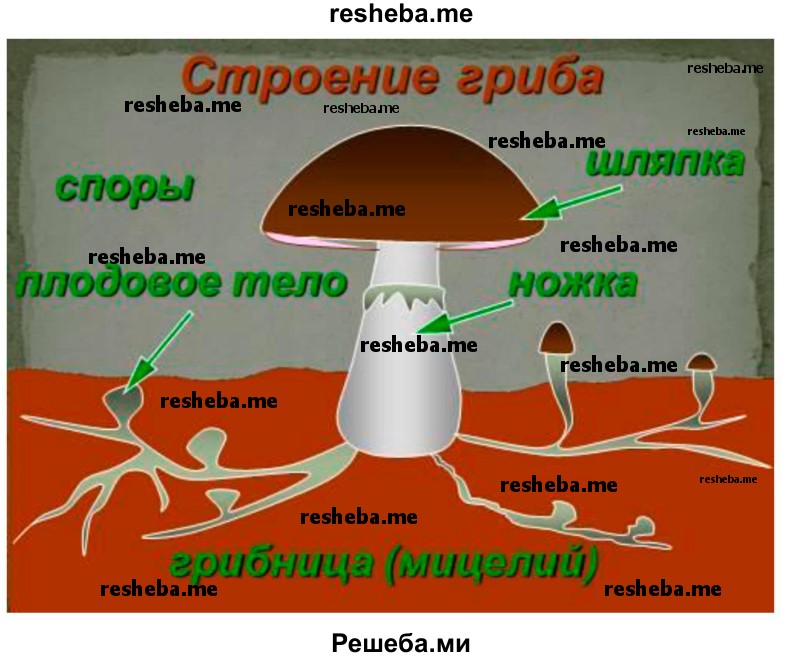

7. Какова роль грибов в природе?

Ответ. Грибы разрушают органические остатки, являются возбудителями заболеваний, вступают в симбиоз с растениями, являются пищей для животных.

8. Назовите меры по предупреждению отравления грибами.

Ответ. -Нужно собирать только такие грибы, о которых вам хорошо известно, что они съедобные.

-Нельзя собирать грибы вблизи транспортных магистралей, на промышленных пустырях, бывших свалках, в опасных зонах.

-Нельзя пробовать сырые грибы на вкус.

-При обработке грибы сначала кипятят в воде, после чего отвар сливают. Только тогда грибы можно варить или жарить.

9. Как питаются бактерии?

Ответ. Бактерии имеют несколько способов питания:

- гетеротрофы (бактерии гниения);

- симбиотические (клубеньковые бактерии).

10. Почему надо изучать вирусы?

Ответ. Вирусы надо изучать потому, что они являются возбудителями заболеваний у растений, животных и человека. Вирусы очень изменчивы, поэтому требуется постоянное изучение их строения, состава, особенностей жизнедеятельности, чтобы можно было бороться с болезнями и проводить профилактику.

11. Назовите основные группы растений

Ответ. Основные группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, голосеменные, покрытосеменные.

12. Почему у растений есть различные ткани?

Ответ. Причина в том, что они выполняют различные функции.

13. Где растут лишайники?

Ответ. Лишайники обитают повсеместно, на всех материках, во всех природных зонах, даже и в пустыне.

14. Почему растение называют автотрофом?

Ответ. Растения называют автотрофом, потому что они производят органические вещества из неорганических и сами обеспечивают себя пищей.

15. Каких животных человек содержит дома? Для чего ему это нужно?

Ответ. Такие животные называются домашними. Это коровы, овцы, свиньи, куры, утки, собаки, лошади. Они являются источником пищи (мясо, молоко, яйцо), сырья для промышленности (шерсть, пух, перья), транспортом, служат для охраны и других целей.

Выполните задания

А. Задания на сравнения и объяснение.

1. Сравните строение бактериальной клетки и простейшего.

Ответ. Простейшие – это одноклеточные животные. Сходства в строении клетки – наличие мембраны, цитоплазмы, органов передвижения. Отличия в том, что бактериальная клетка имеет клеточную стенку, защитную капсулу, которых нет у клетки простейших. Клетка простейших имеет оформленное ядро, бактериальная клетка – ядерный материал.

2. Сравните способы питания грибов, растений и животных.

Ответ. Растения имеют автотрофный способ питания, то есть сами производят органические вещества, грибы и животные обладают гетеротрофным способом питания, то есть поглощают готовые органические вещества.

3. Объясните, почему жизнь грибов и животных без зеленых растений на нашей планете невозможна.

Ответ. Грибы и животные являются гетеротрофами, поэтому им для питания нужны готовые органические вещества, а их производят зеленые растения в процессе фотосинтеза.

Б. Выберите правильный ответ

1. К неклеточным формам жизни относятся

2. Ядро отсутствует в клетках

3. Зеленый пигмент хлорофилл находится в клетках

В. Составьте слово, которое содержит предложенные согласные буквы в указанном порядке.

1. Буквы л, ш, н, к.

2. Буквы ж, в, т, н.

3. Буквы г, р, б, к, р, н.

4. Буквы р, с, т, н.

Обсудите с друзьями

1. Почему ученым было важно создать классификацию живых организмов?

Ответ. Классификация приводит в систему все живые организмы. Это удобно для их описания, определения места в живой природе. При помощи классификации можно изучать родственные связи между разными группами живых организмов, это помогает узнать их происхождение, предсказывать дальнейшее развитие.

2. Как отражаются на почвенных бактериях и грибах большие дозы удобрений, ядохимикатов?

3. Почему лесные растения (береза, ель, осина) лучше приживаются, если их сажают вместе с грибницей шляпочных грибов?

Ответ. Корень растения вместе с грибницей образуют грибокорень или микоризу. За счет микоризы площадь поглощения воды и минеральных солей увеличивается в несколько раз.

Выскажите свое мнение

Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозможна?

Ответ. Жизнь на Земле без бактерий невозможна по ряду причин. Бактерии являются поставщиком кислорода, служат пищей для одноклеточных животных, разлагают остатки органического вещества, участвуют в круговороте многих веществ.

Работа с моделями, схемами, таблицами

Выполните одно из предложенных заданий.

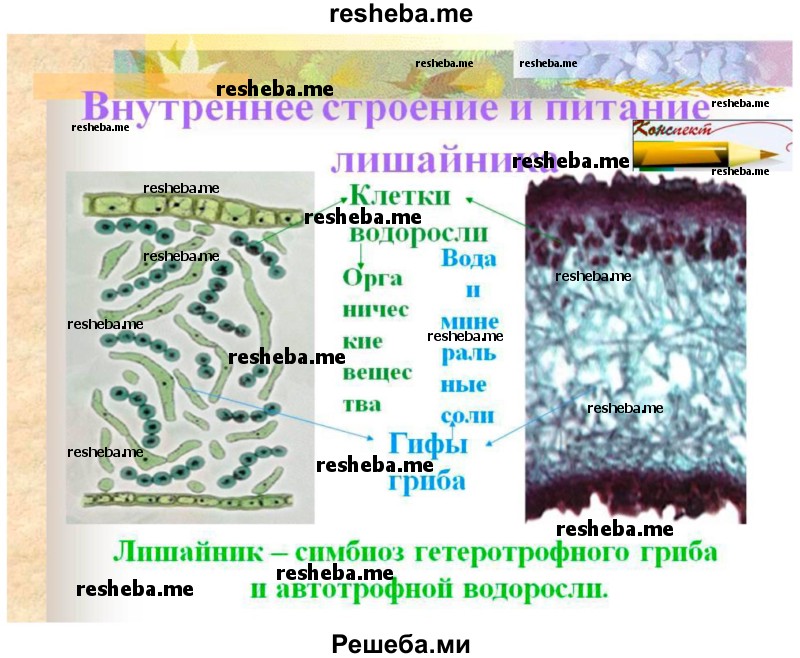

1. Создайте модель внутреннего строения лишайника.

2. Создайте макет грибницы с плодовым телом шляпочного гриба.

3. Постройте сравнительную таблицу, отображающее сходство и различия в строении клеток бактерии, растения и животного.

Сегодня он – главный герой всех мировых СМИ. И паника растёт даже быстрее, чем распространяется сам коронавирус. Не стоит ей поддаваться!

Коронавирус типа COVID‑19 впервые в истории перешёл к человеку в конце прошлого года и за это время успел наделать в мире много. Однако, по мнению многих экспертов, куда большую опасность, чем коронавирус, представляет шумиха вокруг него.

5 причин для оптимизма

1. Коронавирус – далеко не самое опасное заболевание.

На Земле регулярно случаются куда более страшные эпидемии, например корь, лихорадка Эбола, холера, ВИЧ. Даже от гриппа шансы умереть гораздо выше, чем от коронавируса, потому что распространённость сезонного гриппа многократно больше. За 2018 год от гриппа в мире умерло, по разным оценкам, от 500 до 850 тыс. человек, ВИЧ и СПИД уносят 2,1 млн жизней в год. А от коронавируса за три месяца скончалось чуть больше 3000 человек, большинство из которых с ослабленным иммунитетом. То есть велика вероятность того, что эти пациенты могли умереть и от простой пневмонии. Что касается детей, то они гораздо больше рискуют погибнуть от кори. Например, в Казахстане от неё недавно умерло 20 детей, но по этому поводу почему-то никто не паникует.

2. Динамика – положительная. Выздоровело больше половины всех заболевших.

Большинство людей, получив своевременную терапию (а больницы в России готовы её оказать), выздоравливают и снова отправляются на работу, в социум.

3. Все эпидемии последних лет были остановлены.

Лихорадка Эбола, атипичная пневмония, птичий и свиной грипп. Где они сейчас? Кто их боится? Более того, даже в пиковые моменты они не переросли в пандемии и были сведены к нулю. Случаев заражения атипичной пневмонией не было с 2003 года, а птичьего гриппа – с 2009‑го.

4. Власти принимают все меры для профилактики.

5. Сейчас в мире и в России активно исследуется коронавирус.

Развенчиваем главные мифы

Наш эксперт – директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

Миф. Шансы выжить у заболевших коронавирусом крайне малы.

На самом деле. Коронавирус не настолько фатален, чтобы паниковать. Сегодня, по оценкам ВОЗ, смертность от него составляет чуть меньше 1%.

Миф. Заразиться коронавирусом проще, чем любой другой инфекцией.

На самом деле. Заразность этого вируса действительно достаточно высока, примерно как у простуды. Но всё-таки немного меньше, чем у ветрянки и тем более кори. Тем не менее при тесном общении заразиться коронавирусом легко. Главные пути передачи: воздушно-капельный и контактный.

Миф. Кошки и собаки являются переносчиками коронавируса, поэтому строго-настрого нельзя посещать выставки животных.

На самом деле. Это неправда, люди получают вирус только друг от друга. У животных есть свои коронавирусы, но людям они неопасны. Однако выставки животных сейчас и правда лучше не посещать, как и любые места массового скопления людей.

Миф. Опаснее всего коронавирус для детей.

На самом деле. Для детей вирус неопасен. Те, кто моложе 15 лет, им обычно не болеют, до 30 лет практически никогда не умирают. Для людей среднего возраста, не имеющих сахарного диабета, хронических заболеваний сердца, сосудов и лёгких, риск умереть от коронавируса составляет всего 0,1–0,2% (что сопоставимо с обычным гриппом).

Миф. Маска от вирусов не защищает.

На самом деле. Маски могут снижать риск заражения в местах большого скопления людей (метро, магазин), но полной гарантии не дают. Особенно если маска надета неправильно (нужно надёжно фиксировать маску на переносице). К тому же маски работают только тогда, когда их меняют каждые 3 часа (намокнув, они перестают защищать). Носить эти средства индивидуальной защиты имеет смысл только в закрытых пространствах, а на улице это бессмысленно. Сейчас появились рекомендации проглаживать использованную маску утюгом – так делать не нужно, поскольку мы только нарушим её защитные свойства.

Миф. Защиты от вирусов нет.

На самом деле. Это не так. Методы защиты и от коронавируса, и от сезонного гриппа одинаковы. Первый – избегать мест массового скопления людей. Сейчас вообще лучше максимально снизить интенсивность своей социальной жизни. Если были планы профилактически полежать в стационаре или сделать плановую операцию, лучше перенести её на другой, более благоприятный период.

Миф. Чтобы избежать заражения, надо каждый день промывать нос морской водой, а внутрь его закладывать оксолиновую мазь и носить очки – для защиты слизистой глаз.

На самом деле. Эффективность окcолиновой, как и любой другой мази, используемой назально, не доказана. И нигде в мире этот метод не используется. К тому же площадь слизистой носа достаточно велика, а та поверхность, до которой может достать палец, составляет всего около 5%. Что касается очков, то их в первую очередь должны использовать люди, контактирующие с больными.

Открытие вирусов

В 1892 году Д.И. Ивановский (см. Рис. 1), изучая мозаичную болезнь табака (см. Рис. 2), установил, что причиной заболевания является некое инфекционное начало, содержащееся в листьях больных растений, которое проходит через фильтр, задерживающий обыкновенные бактерии. Если профильтрованный сок внести в листья здоровых растений, то они также заболевают мозаичной болезнью.

Рис. 1. Д.И. Ивановский

Рис. 2. Мозаичная болезнь табака

В 1898 году независимо от Ивановского аналогичные результаты получил голландский микробиолог М. Бейеринк. Однако он предположил, что мозаичную болезнь табака вызывают не мельчайшие бактерии, а некое жидкое заразное начало, которое он назвал фильтрующим вирусом.

Размеры вирусов определяются нанометрами (20-200 нм), поэтому их изучение началось после открытия электронного микроскопа. В настоящее время описаны вирусы практически всех групп живых организмов.

Строение вирусов

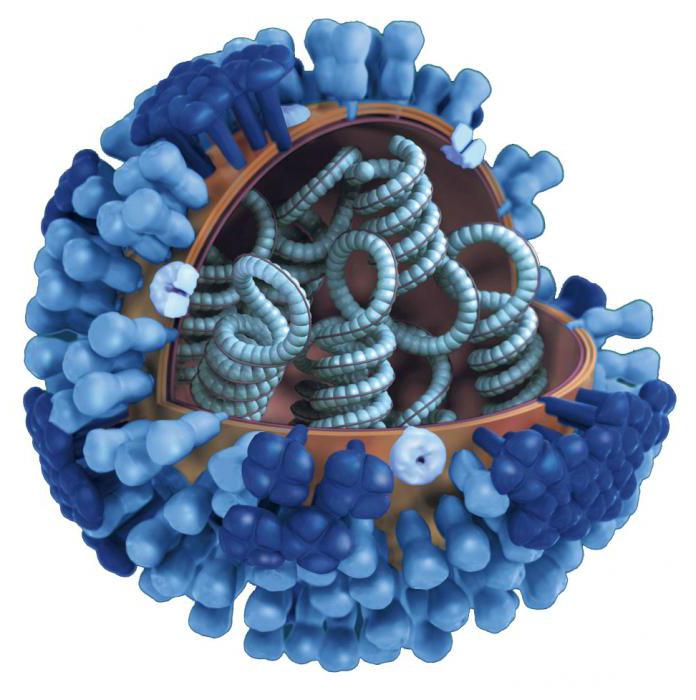

Вирусы – неклеточные формы жизни. Они состоят (см. Рис. 3) из фрагмента генетического материала (РНК или ДНК), составляющего сердцевину вируса, и защитной оболочки, которая называется капсид. У некоторых вирусов (герпес, грипп) есть дополнительная липопротеидная оболочка – суперкапсид, которая возникает из плазматической мембраны клетки-хозяина.

Рис. 3. Строение вируса

Вирусы не способны к самостоятельной жизнедеятельности. Они могут проявлять свойства живого, только попав в клетку-хозяина. Они используют потенциал и энергию этой клетки для создания своих новых вирусных частиц, следовательно, вирусы являются внутриклеточными паразитами.

Размножение вирусов

Обычно вирус связывается с поверхностью клетки-хозяина и проникает внутрь. Каждый вирус ищет своего хозяина, то есть клетки строго определенного вида. Например, вирус – возбудитель гепатита (желтуха) проникает и размножается только в клетках печени, а вирус эпидемического паротита (свинка) – только в клетках околоушных слюнных желез человека.

Проникнув внутрь клетки-хозяина, вирусная ДНК или РНК начинает взаимодействовать с ее генетическим аппаратом таким образом, что клетка начинает синтезировать белки, свойственные вирусу (см. Рис. 4).

Рис. 4. Схема репродукции вируса

При заражении ретровирусом (например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)), у которого в качестве генетического материала используется молекула РНК, наблюдается другая картина. При попадании ретровируса в клетку-хозяина происходит обратная транскрипция. То есть на основе вирусной РНК синтезируется вирусная ДНК, которая встраивается в ДНК человека. Такой тип взаимодействия вируса с клеткой называется интегративным, а встроенная в состав хромосомы клетки ДНК вируса называется провирусом. Далее провирус реплицируется (удваивается) в составе хромосомы и переходит в геном дочерних клеток. Однако под влиянием некоторых физических и химических факторов провирус может выщепляться из хромосомы клетки и переходить к продуктивному типу взаимодействия, то есть синтезировать новые вирусные частицы.

При заражении ВИЧ человек чувствует себя здоровым, пока вирусный генетический материал встроен в хромосому человека. Однако при выщеплении этого вирусного генетического материала из клетки она начинает образовывать новые вирусные частицы, вследствие чего развивается смертельное заболевание – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Вирусы являются возбудителями большого количества заболеваний человека: корь, грипп, оспа, краснуха, энцефалит, свинка, гепатиты, СПИД. Известен также целый ряд заболеваний растений, вызываемых вирусами, например мозаичная болезнь табака, томатов, огурцов или скручивание листьев картофеля. Всего описано около 500 видов вирусов, поражающих клетки позвоночных животных, и около 300 вирусов растений. Некоторые вирусы участвуют в злокачественном перерождении клеток и тем самым провоцируют онкологические заболевания.

ДНК- и РНК-содержащие вирусы

В зависимости от содержащегося генетического материала вирусы подразделяются на ДНК-содержащие и РНК-содержащие.

Одноцепочные РНК-содержащие вирусы подразделяются на:

1. Плюс-нитевые (положительные). Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную (геномную) функцию и функцию информационной РНК (иРНК).

2. Минус-нитевые (отрицательные). Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.

К РНК-содержащим вирусам относятся более

вирусов, вызывающих респираторные заболевания, а также вирус гриппа, кори, краснухи, свинки, ВИЧ. Также существует специфическая группа вирусов – арбовирусы, которые переносятся членистоногими.

Двухцепочные ДНК-содержащие вирусы вызывают такие заболевания, как папиллома человека или герпес, гепатит В (гепатит А и гепатит С вызывается РНК-содержащими вирусами).

ДНК-содержащие вирусы поражают также растения. Они вызывают, например, золотую мозаику бобов или полосатость у кукурузы.

Вирус гепатита С

По своему строению вирус гепатита С – это РНК-содержащий вирус, имеющий сферическую форму, сложно устроенный (см. Рис. 5).

В качестве генетического материала такой вирус содержит линейную однонитчатую молекулу РНК.

Рис. 5. Гепатит С

Вопреки бытующим предрассудкам, подцепить вирус гепатита C невозможно через социальные контакты (поцелуи, объятия), через продукты или воду, через грудное молоко. Вы ничем не рискнете, если разделите с носителем вируса трапезу или напитки. Заразиться гепатитом C можно при контакте с кровью инфицированного человека либо половым путем.

В настоящее время для лечения гепатита С используют два препарата: Интерферон альфа и Рибавирин.

Бактериофаги

Рис. 6. Бактериофаг (Источник)

Особую группу вирусов составляют бактериофаги (или просто фаги), которые заражают бактериальные клетки (см. Рис. 6). Фаг укрепляется на поверхности бактерии при помощи специальных ножек и вводит в ее цитоплазму полый стержень, через который проталкивает внутрь клетки свою ДНК или РНК. Таким образом, генетический материал фага попадает внутрь бактериальной клетки, а капсид остается снаружи. В цитоплазме начинается репликация генетического материала фага, синтез его белков, построение капсида и сборка новых фагов. Уже через 10 мин после заражения в бактерии формируются новые фаги, а через полчаса бактериальная клетка разрушается, и из нее выходят около 200 заново сформированных вирусов – фагов, способных заражать другие бактериальные клетки (см. Рис. 7). Некоторые фаги используются человеком для борьбы с болезнетворными бактериями, вызывающими холеру, дизентерию, брюшной тиф.

Рис. 7. Схема размножения бактериофага (Источник)

Список литературы

- Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11 класс Дрофа, 2005.

- Биология. 10 класс. Общая биология. Базовый уровень / П.В. Ижевский, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина и др. – 2-е изд., переработанное. – Вентана-Граф, 2010. – 224 стр.

- Беляев Д.К. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 11-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2012. – 304 с.

- Агафонова И.Б., Захарова Е.Т., Сивоглазов В.И. Биология 10-11 класс. Общая биология. Базовый уровень. – 6-е изд., доп. – Дрофа, 2010. – 384 с.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

Домашнее задание

Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.

Читайте также: