Название бальзама в ссср используемого при орви гриппе со времен ссср

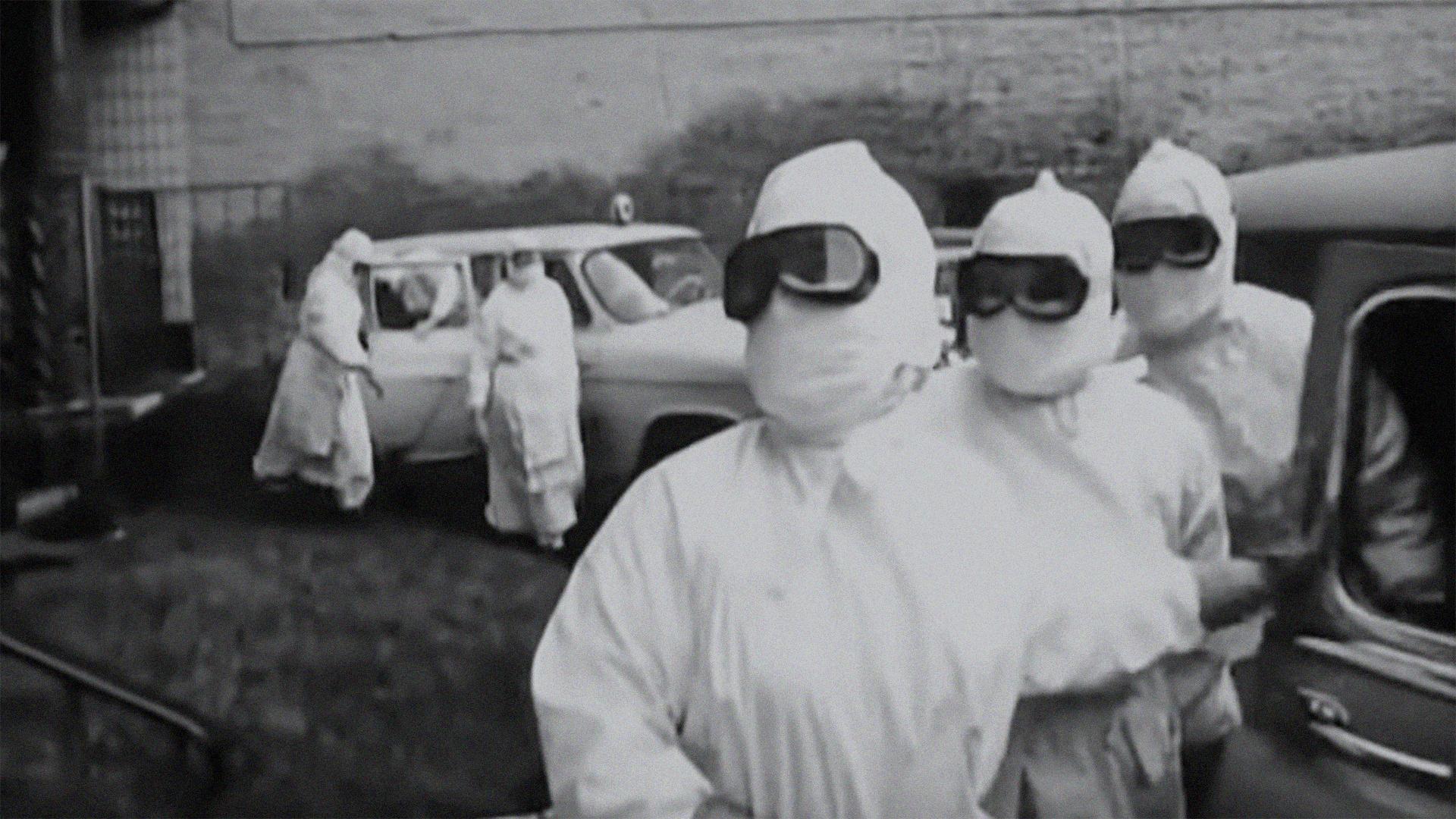

Кадр из фильма "В город пришла беда"

Свирепствовавший в Советском Союзе вирус гриппа выкашивал молодёжь до 25 лет. От него погибали молодые люди во всех регионах страны, данные до сих пор засекречены, но конспирологи насчитали миллион погибших.

Эпидемия гриппа 1977 года пришла в СССР словно из ниоткуда. Её не ждали. Только что по планете прокатилась "умеренная" эпидемия гонконгского гриппа, которая унесла почти 800 тысяч человеческих жизней, и вот, спустя всего год, на Советский Союз обрушилась новая эпидемия. Правда, в отличие от гонконгского гриппа, который выкашивал людей старше 65 лет, новый штамм специализировался на молодёжи и детях. В основном им болели те, кому не было 20 лет.

Неужели снова испанка?

Первые смертельные случаи от нового вируса гриппа произошли в ноябре 1977 года на Дальнем Востоке — в столице Приморья Владивостоке и Хабаровске, после чего образцы вируса срочно доставили в Москву (в НИИ вирусологии), где советские учёные с удивлением обнаружили, что грипп очень похож на штамм знаменитой испанки, убившей в начале XX века около 50 миллионов человек во всём мире. Учёные определили серотип вируса — А/Н1N1 — А-USSR/1/77/Н1N1, а в мире вирус гриппа прозвали русским, поскольку впервые он был определён в Стране Советов.

К этому времени советские учёные считали, что о вирусе гриппа они знают всё или почти всё. Возникновение новых вирусов никого не удивляло, а мутации пытались просчитывать с помощью компьютерных моделей. Но возвращение в 1977 году вируса субиспанского гриппа H1N1 стало для них полной неожиданностью.

Заместитель директора по науке НИИ вирусологии академик Дмитрий Львов обнаружил, что новый штамм гриппа удивительно похож на вирус, который был ещё в 1975 году найден у китообразных, обитающих вблизи Антарктиды, и имеет большую схожесть со штаммом птичьего гриппа. Вирусолог высказал предположение, что источником заражения могли быть перелётные птицы. После этого открытия русский грипп стали называть ещё и китовым гриппом.

Эпидемия тем временем распространялась с востока на запад страны, а затем, в 1978 году, болезнь выплеснулась за пределы СССР и распространилась по всему миру. По большей части (к огромному облегчению медиков) болезнь протекала в лёгкой и среднетяжёлой форме.

При этом русский грипп поражал в основном детей и молодёжь. Среди населения старше 30 лет заболевших было только 20%, а люди зрелого и пожилого возраста не болели им вообще и ухаживали за заболевшими родственниками. К счастью, большинство молодёжи — около 60% заболевших — переносило грипп в лёгкой форме. Из-за такой избирательности вируса смертей было не так много, как во время настоящей испанки (время было мирное, и иммунитет оказался достаточно крепким). Тем не менее некоторые молодые люди умирали от осложнений.

Неожиданное возвращение гриппа, похожего на испанку, во всём мире вызвало множество конспирологических версий. Поскольку до 1977 года вирусы гриппа возвращались с определённой периодичностью (примерно раз в 70 лет), а испанку перестали регистрировать за 20 лет до этого, получалось, что русский грипп нарушил это правило и вернулся раньше. Поэтому западные журналисты заговорили о том, что вирус разработан советскими вирусологами и "утёк" из бактериологических лабораторий.

Одним из источников такого предположения стал вирусолог из Финляндии Калле Саксела, который предположил искусственную природу вируса. Он посчитал, что советские вирусологи рекомбинировали (смешали) старые вирусы гриппа, хранящиеся где-то в лабораториях, и создали новое биологическое оружие, убивающее исключительно детей и молодёжь. Впрочем, этот же вирусолог высказал и другое предположение: что к созданию вируса русского гриппа могла привести ошибка при создании вакцины.

После подобных высказываний учёные всего мира стали ждать очень суровых последствий от эпидемии, но так и не дождались. Субиспанский вирус пожалел детей и подростков, и тяжёлых случаев было относительно немного. О смертности внутри СССР в те годы ничего не сообщали: данные почти всегда были засекречены. Это дало возможность распространиться слухам о миллионе погибших в СССР детей и подростков, но так ли это, до сих пор точных сведений нет. Зато известно, что во всём остальном мире от русского гриппа погибло 300 тысяч молодых людей.

Если учесть, что со временем, переходя от человека к человеку, вирус гриппа приспосабливается к человеческому организму и становится не таким свирепым, можно предположить, что в СССР вирус ещё мог вызывать серьёзные осложнения, приводящие к смерти. Тем не менее эпидемию русского гриппа в мире сочли довольно умеренной. Правда, умеренной называли и предыдущую эпидемию — очень злобного гонконгского гриппа.

Позже советским вирусологам удалось доказать, что никакого отношения к биологическому оружию русский тип вируса не имеет. Он возник в Юго-Восточной Азии и ещё в начале 1977 года прокатился по югу Китая, мигрировал в Японию, откуда его, по-видимому, привезли в Советский Союз моряки. Но, в отличие от учёных Азии, которые промолчали, увидев в микроскопы новый вирус, советские вирусологи молчать не стали, а забили тревогу, обнаружив сходство вируса с испанкой, и разослали образцы вируса во все ведущие лаборатории мира.

Несмотря на кажущуюся немногочисленность жертв, вирус русского гриппа стал феноменом: с его появлением в первый раз с момента открытия вируса гриппа А в человеческой популяции стали циркулировать разные подтипы вирусов гриппа. До сих пор учёные регистрируют циркуляцию трёх видов гриппа: два варианта гриппа А (А/Н1N1 и Н3N2) и вирус гриппа В.

Помню, как в детстве мама при заболевании гриппом или ОРЗ всегда давала достаточно эффективные порошочки, которые были дозированными и продавались в бумажной упаковке — помню даже их вкус, а вот названия ни кто вспомнить не может.

Как называлось в Советском Союзе лекарство от гриппа и ОРЗ?

Какое лекарство назначали медики при гриппе? Как лечили грипп в СССР?

Существует ли сейчас это лекарство или имеются современные аналоги?

В составе порошкообразного антигриппина советских времен был аспирин, аскорбинка и димедрол, если я не ошибаюсь. Нам привезли порошки и рецепт, чтобы мы у себя могли его заказывать. Рецепт был для детей от года до 6 лет.

Наверное, что-то еще было в том антигриппине, может, сахарная пудра или крахмал, не помню. Потому что, основной вкус его был кислый, но попадалось что-то сладковатое (прежде, чем детям давать, попробовала сама).

Что интересно, наш детский врач в своей записной книжке нашел несколько составов этого лекарства, в том числе и для взрослых.

Чем лечили простуду в СССР

Ах, эта суровая, беспощадная, но БЕСПЛАТНАЯ советская медицина. Оказание первой помощи зачастую падало на наших родителей, а они-то знали толк в домашнем врачевании. Это сейчас легко – выпил на ночь пакетик терафлю или колдрекса, а на утро уже легче.

Как лечат грипп в Европе

Медицина – интересная наука, в которой постоянно происходят открытия, позволяющие сделать процесс терапии самых различных заболеваний намного проще.

Даже неосведомленный человек знает, что медицина в разных странах имеет отличающиеся уровни развития, разные стандарты лечения и технологии. Поэтому многие опасные заболевания люди при наличии финансовых возможностей стараются лечить в тех странах, где наука в данной области медицины шагнула вперед.

Конечно, банальную ОРВИ никто не отправиться лечить заграницей. Но ради общего развития весьма любопытно узнать, например, как в Германии лечат грипп.

Медицина в СССР

В минувшем веке система здравоохранения в Советском Союзе считалась одной из самых лучших в мире. Разумеется, сравнивать современную фармакологию с тем набором медикаментов, которыми лечили пациентов советские врачи, попросту невозможно.

Но если заглянуть в прошлое, можно вспомнить, с какими положительными качествами медицины сталкивался человек, отправившийся с гриппом или ОРВИ на прием к врачу.

Советские аптеки не изобиловали препаратами в красочных коробочках, как сейчас, лекарств было мало, стоили они дешево. Но и они назначались пациентам крайне редко: врачи старательно испробовали проверенные народные методы для борьбы с инфекциями. И если вспомнить, чем лечили грипп в советское время, список едва ли будет включать в себя фармакологические препараты:

Также врачи активно назначали своим пациентам такие лекарства, как:

Эти препараты можно встретить в аптеке и сегодня, хотя большая часть тех средств, чем лечили ОРВИ в СССР, сейчас заменены дженериками.

Таким образом, советское лечение по большей части являлось симптоматическим, но благодаря хорошей профилактике и популярности закаливания было достаточно и таких простых и незамысловатых лекарств.

В России современная медицина отличается от советских методов, и это известно каждому человеку, живущему на территории бывшего Советского Союза. Зато, как и чем лечат грипп в Европе и Америке – узнать интересно.

Терапия гриппа в США

При рассмотрении вопроса, как лечат грипп в Америке, стоит сразу заметить разительное отличие с Россией: народные средства в виде трав, отваров, настоек в Америке не использовались практически никогда.

Говоря о системе здравоохранения, можно выделить два основных момента:

- Врачи не выезжают к пациенту на дом, как это принято в России. Услуга, при которой врач сам приедет домой к своему пациенту является эксклюзивной, использовать ее могут только очень обеспеченные люди.

- Визит в американскую больницу проходит очень быстро и дает очень информативный результат. Например, тест на ангину, который в России делается до 7 дней, в штатах занимает пять минут. Быстро на месте проведя все анализы, врач выдаст пациенту рецепты, с которыми тот может отправиться в аптеку. При этом высокая скорость и качество обслуживания касаются и бесплатной, и платной страховой медицины.

Большая часть препаратов в аптеках имеет ароматизированный состав: многочисленные таблетки и порошки в виде шипучек с фруктовым вкусом, позволяют оценить, как лечат ОРВИ в США – с максимальным комфортом и удовольствием. Невкусных и неприятных пилюль от простуды практически нет.

Терапия гриппа в Европе

Европа – это большая территория, включающая в себя страны с радикально разными культурами. Например, если спросить, как лечат ОРВИ в Европе, подразумеваю ее северную часть, ответом будет пренебрежительное отношение к медицинским процедурам.

Такое же пренебрежительное отношение и к профилактике: задав англичанину вопрос, делают ли прививки от гриппа в Европе, подразумевая Великобританию, тот ответит, что лучшая профилактика – это закаливание, а прививка необходима только людям с серьезными патологиями в организме.

И увидеть тому доказательства можно повсюду: даже в зимнее время года горожане Лондона обычно легко одеты, носят легкую обувь, не укутывают младенцев. Дома у англичан и скандинавов обычно прохладно, что подчеркивает их стремление к закаливанию.

В вот если рассматривать, как лечат грипп в Европе, подразумевая ее южную часть, можно увидеть широкий спектр способов терапии, от народного целительства до самых инновационных техник и методов.

Таким образом, терапия вирусных заболеваний во всем мире происходит приблизительно по одной схеме. Принцип доказательной медицине вырывается вперед, оставляя позади методы, эффект которых не подтвержден научно. Поэтому вместо приготовления сложных травяных отваров или использования гомеопатии терапевты предлагают горячий чай и день отдыха в постели.

Как лечили грипп и ОРВИ в СССР

Медицина в СССР

* * *

В минувшем веке система здравоохранения в Советском Союзе считалась одной из самых лучших в мире. Разумеется, сравнивать современную фармакологию с тем набором медикаментов, которыми лечили пациентов советские врачи, попросту невозможно.

Но если заглянуть в прошлое, можно вспомнить, с какими положительными качествами медицины сталкивался человек, отправившийся с гриппом или ОРВИ на прием к врачу.

Оклад врачей был фиксированным, не велся учет ежедневного количества пациентов, пришедших на прием. Это позволяло врачу не спешить, пытаясь показать лучшие количественные показатели, а максимально внимательно осмотреть и выслушать каждого пациента

.Главным направлением медицины прошлого века была профилактика. И надо заметь, она действительно была очень эффективной, ведь вопрос, как лечили грипп в Советском Союзе, не менее важен, чем вопрос, как предупреждали эпидемии.

Советские аптеки не изобиловали препаратами в красочных коробочках, как сейчас, лекарств было мало, стоили они дешево. Но и они назначались пациентам крайне редко: врачи старательно испробовали проверенные народные методы для борьбы с инфекциями. И если вспомнить, чем лечили грипп в советское время, список едва ли будет включать в себя фармакологические препараты:

Эти препараты можно встретить в аптеке и сегодня, хотя большая часть тех средств, чем лечили ОРВИ в СССР, сейчас заменены дженериками.

Таким образом, советское лечение по большей части являлось симптоматическим, но благодаря хорошей профилактике и популярности закаливания было достаточно и таких простых и незамысловатых лекарств.

В России современная медицина отличается от советских методов, и это известно каждому человеку, живущему на территории бывшего Советского Союза.

#здоровье

Часто можно услышать, что медицина в СССР была лучшей в мире. Так ли это на самом деле? Статистика неумолима: сейчас только 44 % россиян, то есть меньше половины, считают необходимым обращаться к врачам при любом недомогании, остальные всеми силами избегают людей в белых халатах. Две трети населения категорически недовольны качеством медицинских услуг, жалуются на невнимательность, грубость и некомпетентность врачей и медсестер. А как это было в СССР? Сравним советскую и современную медицину, а затем коротко коснемся темы достижений и выдающихся врачей времен СССР.

Бесплатная медицина в СССР

Медицинское обслуживание во времена Советского Союза было бесплатным. Никаких медицинских полисов советским гражданам не требовалось. Взрослый человек мог получить квалифицированную медицинскую помощь в любом населенном пункте СССР при предъявлении паспорта, а детям достаточно было свидетельства о рождении. Платные поликлиники, конечно, были в Союзе, но, во-первых, их количество было ничтожно мало, во-вторых, работали там высококвалифицированные и опытнейшие врачи, многие — с учеными степенями.

Современное состояние медицины

Сегодня существует видимость альтернативы. Можно обратиться в районную поликлинику по месту жительства или пойти в платную. В любом случае талончик к врачу (даже если речь идет об обычном терапевте) нужно брать за одну-две недели, а очереди к профильным специалистам растягиваются на полгода и более. Некоторые категории населения могут пройти определенные процедуры бесплатно, но записываться на них нужно за один-два года заранее.

Блестящее образование врачей

Советские врачи получали отличное образование. В 1922 году в молодом государстве было открыто 16 новых медицинских факультетов в различных вузах, тогда же обновили профессорско-преподавательский состав, расширили подготовку медицинских кадров. Серьезная реформа, увеличившая длительность образования в медицинском вузе до семи лет, произошла в конце 60-х. Этой же реформой введено преподавание новых предметов, ряд клинических дисциплин сместили на младшие курсы, усилена практическая подготовка студентов.

А что сейчас?

Твердый оклад медицинского персонала

Советские врачи получали твердый оклад, а не зарплату, которая зависела от числа принятых пациентов. Это давало возможность уделить внимание каждому обратившемуся человеку, позволить себе неспешный и обстоятельный осмотр, результатом которого был более точный диагноз и правильное лечение. Сегодня (даже несмотря на новейшее диагностическое оборудование) растет число неправильно поставленных диагнозов и неадекватно назначенного лечения, а в платных клиниках анализы пациентов и вовсе часто путают.

Профилактическая направленность

Вся система здравоохранения в СССР была направлена на профилактику тяжелых хронических заболеваний, вакцинацию и ликвидацию социальных основ болезней, а первоочередное внимание уделялось детству и материнству. Профилактическая направленность советской медицины позволяла предупредить многие опасные заболевания и на начальных этапах выявить патологии. В сеть учреждений здравоохранения входили не только поликлиники, но и санатории, а также различного рода исследовательские институты.

Медики выезжали на рабочие места, посещали детские сады и школы для проведения профилактического осмотра и прививок. Вакцинация охватывала всех без исключения. При устройстве на работу, в школу, детский сад, училище или вуз, при посещении поликлиники по вопросам, которые напрямую не относятся к прививкам, требовали соответствующую справку. В настоящее время отказаться от вакцинации может любой желающий, чаще всего это делают молодые мамы, опасаясь вреда прививок для здоровья малыша.

Профилактика в России

Из истории советской медицины

Медицина в СССР не появилась одномоментно — это результат кропотливой работы. Система здравоохранения, созданная Николаем Семашко, известна во всем мире. Высоко оценивал достижения советской медицины Генри Эрнст Сигерист — историк, профессор медицины, дважды побывавший в СССР. В основе, предложенной Николаем Семашко, системы лежало несколько идей:

- единство лечения и профилактики заболеваний;

- первоочередное внимание материнству и детству;

- равная доступность медицины для всех граждан СССР;

- централизация здравоохранения, единые принципы организации;

- ликвидация основ болезней (как медицинских, так и социальных);

- активное привлечение широкой общественности к делу охраны здоровья.

Система медучреждений

В результате появилась система медучреждений, которая обеспечила доступность здравоохранения: фельдшерско-акушерский пункт, или ФАП — участковая больница — районная поликлиника — областная больница — специализированные исследовательские институты. Сохранялись специальные ведомственные учреждения для шахтеров, железнодорожников, военнослужащих и так далее. Граждане прикреплялись к поликлинике по месту жительства, а в случае необходимости могли быть направлены на лечение выше по ступеням системы здравоохранения.

Охрана материнства и детства

Детская медицина в СССР повторяла систему для взрослых. Для охраны материнства и детства было увеличено количество женских консультаций с 2,2 тыс. в 1928 году до 8,6 тыс. в 1940-м. Молодым матерям выделялись лучшие медикаменты, а обучение акушерству и педиатрии считалось одним из наиболее перспективных направлений. Так, численность населения за первые 20 лет существования молодого государства увеличилась с 137 млн в 1920-м до 195 млн в 1941 году.

Профилактика по Николаю Семашко

Значительное внимание уделял Николай Семашко профилактике болезней и устранению провоцирующих факторов их возникновения (причем как медицинских, так и социальных). На предприятиях организовывались медицинские кабинеты, которые занимались профилактикой и выявлением профессиональных заболеваний. Особенно следили за такими патологиями, как туберкулез, венерические болезни, алкоголизм. Важной мерой профилактики была вакцинация, которая приняла общенародный характер.

В систему медицины СССР естественным образом добавлялись дома отдыха, курорты и санатории, лечения в которых входило в общий терапевтический процесс. Больные направлялись на санаторно-курортное лечение бесплатно, иногда требовалось оплатить только малую часть стоимости путевки.

Основные достижения

История жизни Николая Амосова — врача-кардиолога — стала известна после того, как он сделал своим первые операции на сердце. Книгами о здоровом образе жизни авторства этого выдающего человека зачитывались десятки тысяч советских граждан. Во время войны он разработал инновационные методы лечения при ранениях, написал восемь статей по военно-полевой хирургии, после разработал новые подходы к резекции легких. С 1955 года Николай Амосов начал помогать детям с тяжелыми патологиями сердца, а в 1960-м провел первую успешную операцию с помощью аппарата искусственного кровообращения.

Лучшая в мире медицина: опровержение

Уровень медицины в СССР был лучшим в мире? Тому есть множество подтверждений, но есть и опровержения. Медицину в СССР принято хвалить, но были и огрехи. Независимые исследования подробно описывают то плачевное состояние, в котором находилось отечественное здравоохранение к распаду Советского Союза. В медицинский институт было не так легко поступить, полагаясь только на знания, а врачебная карьера часто обеспечивалась связями. Большинство врачей не владели современными на тот момент методиками лечения.

До восьмидесятых годов в поликлиниках использовались стеклянные шприцы и многоразовые иглы. Большую часть лекарственных препаратов приходилось покупать за рубежом, так как отечественная фармацевтика была развита слабо. Большое количество советских врачей не переходило в качество, а больницы (как и сейчас) были переполнены. Перечислять можно долго, но есть ли в этом смысл?

Об этой страшной заразе написано много - не будем повторяться. Если же приводить сухие цифры статистики, то они весьма впечатляющи: смертность от "испанки" была крайне высока -20% от общего числа заразившихся. Болезнь развивалась крайне стремительно и поражала, главным образом, не стариков, а молодых людей.

В сознании советских людей "испанка" оставила весьма необычный след. В первые годы власти рабочих и крестьян по стране распространились ячейки "Союза упрощения приветствий" с лозунгом "Долой рукопожатие". Медики рассчитывали, что, перестав здороваться за руку, можно сократить число случаев контактной передачи вируса. Сейчас сложно говорить, что послужило прекращению массовых заболеваний "испанкой" в мире и в СССР в частности, но больше похожей эпидемии не было.

В разных источниках приводятся разные цифры потерь от этой разновидности гриппа: от 0,4% при населении в 88,25 млн человек до страшных 3,4%. Самыми известными жертвами "испанки" стали актриса немого кино Вера Холодная и один из руководителей Советской России, "черный дьявол большевиков" Яков Свердлов.

Некогда считалось, что эта болезнь погребена в далеком Средневековье, как и холера, однако все совсем не так. На территории СССР чума возникала неоднократно. В 1920 году пришла в Приморский край. Опаснейшая легочная форма этой болезни появилась на Дальнем Востоке транзитом из Китая. С ней боролись, но полностью и окончательно ликвидировать ее было сложно. Опасность болезни - в ее высокой летальности (60% – у бубонной формы, 100% – у легочной формы при отсутствии лечения). В СССР вспышки чумы фиксировались не один раз. Эта зараза имела природные очаги, находившиеся в регионах Средней Азии, Казахстана и Закавказья. Распространению болезни способствовали и поедание плохо прожаренного мяса грызунов (сурков), и блохи - переносчики болезни, и неважная личная гигиена. Позднее, в 1939 году чуму случайно привез в Москву саратовский эпидемиолог Абрам Берлин, испытавший на себе экспериментальную вакцину. Дело едва не дошло до эпидемии, так как точный диагноз врачу поставили не сразу. По счастливой случайности, массового заражения не случилось, и среди скончавшихся был сам доктор, его лечащий врач и парикмахер, у которого Берлин стригся в Москве.

По данным инфекциониста Максима Фишера, с 1920 по 1989 годы заболели разными формами чумы 3639 человек, 2060 из них умерли. Болезнь регистрировали в Казахстане, Туркмении, Калмыкии, Приэльбрусье, Дагестане, по всей Средней Азии и в Прикаспийской зоне. В 2012 году опасный подвид чумного микроба выделили на Алтае неподалеку от границы с Монголией. В последующие годы фиксировались единичные случаи заражения людей в Кош-Агачском районе республики. В 2019 году бубонную форму чумы обнаружили у 10-летнего ребенка, который ел мясо больного сурка.

Опаснейшее заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Без прививки смертность при заражении может наступить (по разным источникам) в 20-90% случаях заражения. У излеченных меняется состав крови, появляются многочисленные осложнения. Передается воздушно-капельным путем. К 30-м годам прошлого столетия оспу, кажется, практически полностью победили, но в 1959-1960гг в Москве чуть не вспыхнула новая эпидемия этого опасного заболевания.

"Нулевым пациентом" в этой истории стал довольно известный художник-плакатист Алексей Кокорекин, дедушка известной телеведущей Ольги Кокорекиной. В декабре 1959 года он побывал в Индии и посетил там ритуал сожжения умершего от оспы брахмана. Не будучи подкованным в вопросах медицины, он и не подозревал о том, что сам стал источником опасности для окружающих. Вернувшись в Москву, Кокорекин почувствовал себя плохо, через время был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "пневмония". К сожалению, больной под утро скончался, а поняли, что именно стало причиной его смерти только после вскрытия.

К этому времени число контактировавших с Кокорекиным людей было велико - начиная от тех, кто лежал с больными в палате, и заканчивая женой, любовницей, родственниками и знакомыми, с которыми художник успел повстречаться до госпитализации.

Всех, кто хоть как-то контактировал с плакатистом, спешно вычислили и отправили на карантин, по всей Москве объявили обязательное вакцинирование от оспы. К сожалению, без летальных исходов не обошлось. Помимо самого Кокорекина умерли еще три человека. Среди зараженных оспой оказались даже люди, которые пришли купить индийские ткани, сданные женой художника в комиссионный магазин. Поспешная вакцинация уже зараженных сыграла плохую роль, у многих людей проявились осложнения после прививки. Однако эпидемии удалось избежать.

В 1960 годы в СССР из Китая проникла опасная инфекция. Одна из форм менингококка вызывала тяжелое поражение головного мозга. При этом 30% зараженных умирали, многие преодолевшие болезнь оставались глубокими инвалидами. Существовавшие на тот момент вакцины против этой инфекции были бессильны, ни у кого из жителей страны не было к ней иммунитета. Борьба с эпидемией заняла у врачей три-четыре года и требовала экстраординарных усилий — больных выявляли везде, в том числе на поездах, и спешно изолировали. Еще одна вспышка менингита случилась в 1996 году, но тогда медики были к ней готовы и сумели ее быстро купировать, не дав перерасти в эпидемию. Разносчиками инфекции стали вьетнамские челноки, ездившие за товаром в Китай. Вспышку тогда удалось довольно быстро ликвидировать, потому что МИИТ по совету врачей срочно закупил вакцину и сделал прививки всем вьетнамцам. Но, как сообщают инфекционисты, заболеваемость менингитом по Москве тогда все же была превышена в два раза.

Это болезнь нам сейчас знакома, пожалуй, только по сообщениям, что где-то в мире получен конверт со спорами сибирской язвы. Между тем, выявленная в XIX веке зараза время от времени представляет угрозу для человечества. При своевременном обнаружении и лечении смертность от сибиреязвенной болезни составляет "всего" около 30%, без лечения - почти 90%.

Плохо и то, что первая стадия болезни симптоматикой схожа с банальным гриппом, а более точная диагностика случается при практически полном поражении организма. Тогда на теле зараженного можно заметить фурункулоподобные черные поражения, при этом воспаляются лимфатические узлы, желудочно-кишечная система может сигнализировать о признаках сильного отравления.

Грамположительная палочка - возбудитель сибирской язвы - крайне устойчива к различным условиям. Чтобы добиться гибели спор этой заразы, предмет, на котором они находятся, нужно кипятить не менее часа.

В 1979 году сибирская язва вспыхнула в Свердловске. Неподалеку от города в военной лаборатории разрабатывалось биологическое оружие, но официальной версией появления болезни стало зараженное мясо. Это было объяснимо - СССР тогда заподозрили в нарушении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического оружия, и правду нужно было скрыть всеми возможными способами.

Советский биолог Канатжан Алибеков, который много лет посвятил созданию запрещенного оружия, рассказал,что вирус "сбежал" из лаборатории по причине банальной халатности. Один из сотрудников не сообщил коллегам надлежащим образом о том, что снял фильтр - за эту ошибку пришлось заплатить жизнями почти семидесяти жителей, погибших в результате заражения сибирской язвой.

В 1970-х годах в СССР, в Каспийском регионе, внезапно пробудилась холера. За одно лишь лето в Астрахани заболело 1270 человек, а свыше тысячи человек оказались носителями этой заразы. Версий возникновения заболеваний было две: одни врачи считали, что болезнь пришла на территорию СССР из Ирана, другие были уверены, что зараза попала в организм человека из водоема со стоячей водой.

С юга она рапространилась по многим городам страны, ее обнаружили у людей в Москве, Ленинграде и в более чем в 20 городах СССР. После выявления заболевания были закрыты на карантин Астрахань, Одесса, Керчь. Выезд и въезд в города был запрещен - власти привлекли даже военнослужащих — они помогали принудительно госпитализировать людей с подозрением на холеру.

Эта вспышка заболевания не получила широкого резонанса, во-первых, из-за секретности (информация о холере тщательно фильтровалась и, конечно, не муссировалась ни прессой, ни ТВ), а кроме прочего - из-за низкой смертности — всего 1% от общего количества заболевших.

Однако вплоть до 1981 года в астраханском регионе каждый год продолжали регистрировать по одному-двум случаям заболевания, что свидетельствовало об редкой "живучести" холерных вибрионов.

Вирусы и бактерии не дремали ни в советские годы, ни сейчас. Правда, в СССР была принята массовая вакцинация, да и многие эпидемии удалось погасить в самом зародыше благодаря неукоснительно четкому соблюдению правил и самоотверженности советских врачей, чем можно неустанно восторгаться и о чем нужно и важно говорить.

Читайте также: