На чем основана классификация вирусов

Вирусы относятся к царству Vira.Это

2.не имеющие клеточного строения, белоксинтезирующей системы,

3.содержащие один тип нуклеиновой кислоты (только ДНК или РНК).

4.Вирусы, являясь облигатными внутриклеточными паразитами, размножаются в цитоплазме или ядре клетки.

5.Они являются автономными генетическими структурами и отличаются особым, разобщенным (дизъюнктивным), способом размножения (репродукции): в клетке отдельно синтезируются нуклеиновые кислоты вирусов и их белки, затем происходит их сборка в вирусные частицы.

6.Сформированная вирусная частица называется вирионом.

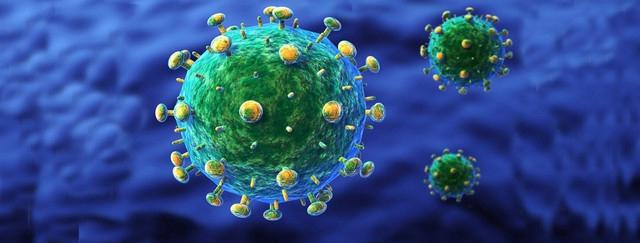

Морфологию и структуру вирусов изучают с помощью электронной микроскопии, так как их размеры малы и сравнимы с толщиной оболочки бактерий.

Форма вирионов может быть различной (рис.):

1.палочковидной (вирус табачной мозаики),

2.пулевидной (вирус бешенства),

3.сферической (вирусы полиомиелита, ВИЧ),

4.нитевидной (филовирусы),

5.в виде сперматозоида (многие бактериофаги).

Размеры вирусов определяют:

1. с помощью электронной микроскопии,

2. методом улырафильтрации через фильтры с известным диаметром пор,

3. методом ультрацентрифугирования.

Наиболее мелкими вирусами являются парвовирусы (18 нм) и вирус полиомиелита (около 20 нм), наиболее крупным — вирус натуральной оспы (около 350 нм).

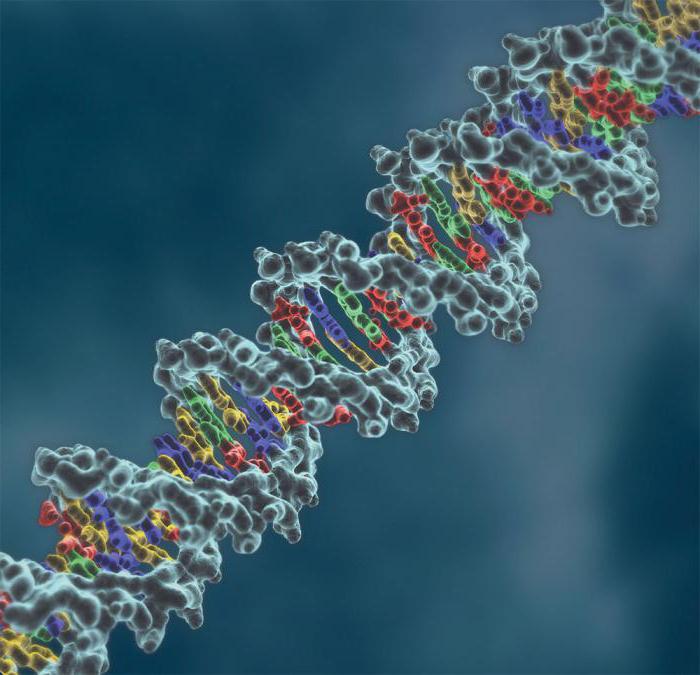

Различают ДНК- и РНК-содержащие вирусы.Они обычно гаплоидны, т. е. имеют один набор генов. Исключением являются ретро-вирусы, имеющие диплоидный геном. Геном вирусов содержит от шести до нескольких сотен генов и представлен различными видами нуклеиновых кислот:

1.двунитевыми,

2.однонитевыми,

3.линейными,

4.кольцевыми,

5.фрагментированными.

Среди РНК-содержащих вирусов различают вирусы с положительным (плюс-нить РНК) геномом. Плюс-нить РНК этих вирусов выполняет наследственную (геномную) функцию и функцию информационной РНК (иРНК).

Имеются также РНК-содержащие вирусы с отрицательным(минус-нить РНК) геномом.Минус-нить РНК этих вирусов выполняет только наследственную функцию.

Геном вирусов способен включаться в геном клетки в виде провируса, проявляя себя генетическим паразитом клетки. Нуклеиновые кислоты некоторых вирусов, например, вирусов герпеса, могут находиться в цитоплазме инфицированных клеток, напоминая плазмиды.

Различают:

1. просто устроенные вирусы (например, вирусы полиомиелита, гепатита А) и

2. сложно устроенные вирусы (например, вирусы кори, гриппа, герпеса, коронавирусы).

Упросто устроенных вирусов (рис.) нуклеиновая кислота связана с белковой оболочкой, называемой капсидом(от лат. capsa—футляр). Капсид состоит из повторяющихся морфологических субъединиц— капсомеров. Нуклеиновая кислота и капсид взаимодействуют друг с другом и вместе называются нуклеокапсидом.

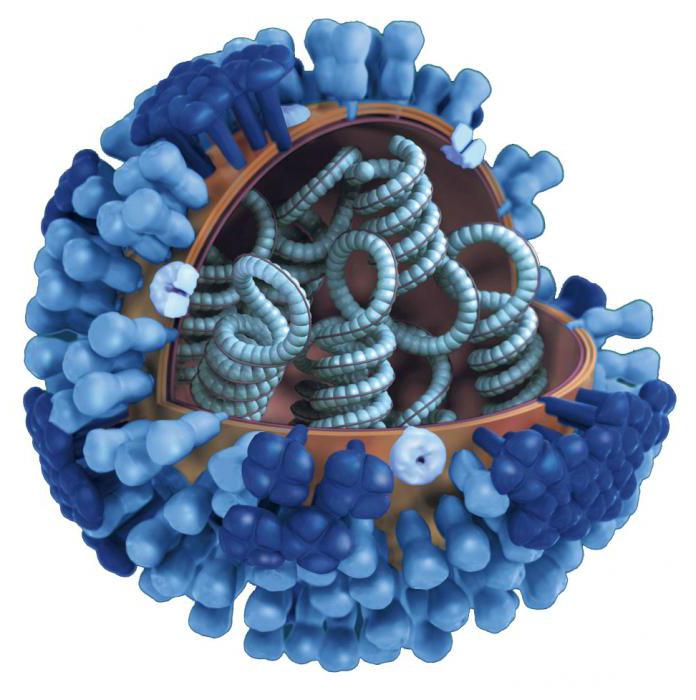

Таким образом, просто устроенные вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и капсида. Сложно устроенные вирусысостоят из нуклеиновой кислоты, капсида и липопротеиновой оболочки.

Вирионы имеют:

1.спиральный,

2.икосаэдрический (кубический) или сложный тип симметрии капсида (нуклеокапсида).

Спиральный тип симметрии обусловлен винтообразной структурой нуклеокапсида (например, у вирусов гриппа, коронавирусов). Икосаэдрический типсимметрии обусловлен образованием изометрически полого тела из капсида, содержащего вирусную нуклеиновую кислоту (например, у вируса герпеса).

Капсид и оболочка (суперкапсид) защищают вирионы от воздействия окружающей среды, обусловливают избирательное взаимодействие (адсорбцию) с определенными клетками, а также антигенные и иммуногенные свойства вирионов.

Внутренние структуры вирусов называют сердцевиной. У аденовирусов сердцевина состоит из гистоноподобных белков, связанных с ДНК, уреовирусов — из белков внутреннего капсида.

В вирусологии используют следующие таксономические категории:

1.семейство (название оканчивается на viridae),

2.подсемейство (название оканчивается на virinae),

3.род (название оканчивается на virus).

Однако названия родов и особенно подсемейств даны не для всех вирусов. Вид вируса не получил биноминального названия, как у бактерий.

В основу классификации вирусов положены следующие категории:

1. тип нуклеиновой кислоты (ДНК илиРНК), ее структура, количество нитей (одна или две), особенности воспроизводства вирусного генома (табл. 2.3),

2. размер и морфология вирионов, количество капсомеров и тип симметрии нуклеокапсида, наличие оболочки (суперкапсида).

3. чувствительность к эфиру и дезоксихолату,

4. место размножения в клетке,

5. антигенные свойства и др.

Вирусы поражают позвоночных и беспозвоночных животных, а также бактерии и растения. Являясь основными возбудителями инфекционных заболеваний человека, они также участвуют в процессах канцерогенеза, могут передаваться различными путями, в том числе через плаценту (вирусы краснухи, цитомегалии и др.), поражая плод человека. Они могут приводить и к постинфекционным осложнениям — развитию миокардитов, панкреатитов, иммунодефицитов и др.

Другими необычными агентами, близкими к вирусам, являются вироиды— небольшие молекулы кольцевой, суперспирализованной РНК, не содержащие

В силу своих особенностей вирусы выделены в отдельное надцарство Vira, в котором по типу нуклеиновой кислоты различают рибовирусы и дезоксирибовирусы (табл. 1).

Подцарства делятся на семейства, которые подразделяются на подсемейства и роды. Вид – совокупность вирусов, имеющих почти идентичные геном (ДНК или РНК), свойства и способность вызывать определенный патологический процесс. Названия семейства имеют окончание viridae, подсемейство – virinae, рода – virus.

Признаки, используемые для классификации вирусов: 1) тип нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК; 2) их структура (однонитевая, двунитевая, линейная, кольцевая, фрагментированная, нефрагментированная с повторяющимися и инвертированными последовательностями); 3) структура, размеры, тип симметрии, число капсомеров; 4) наличие или отсутствие внешней оболочки (суперкапсида); 5) антигенная структура; 6) феномены генетических взаимодействий; 7) круг восприимчивых хозяев; 8) географическое распространение; 9) внутриядерная или цитоплазматическая локализация; 10) чувствительность к эфиру и детергентам; 11) путь передачи инфекции.

Для определения принадлежности к семейству ретровирусов обязательно учитывается наличие фермента обратной транскриптазы.

Вирусы, вызывающие инфекционные процессы у человека, входят в состав как ДНК-содержащих, так и РНК-содержащих вирусных семейств (см. табл. 1).

Таблица 1.

Классификация и некоторые свойства вирусов

| Семейство вирусов | Тип нуклеиновой кислоты | Размер вириона, нм | Наличие суперкапсида | Типовые представители |

| РНК-геномные вирусы | ||||

| Arenaviridae Аренавирусы | фрагментированная, однонитчатая | 50-300 | + | Вирусы Ласса, Мачупо |

| Bunyaviridae Буньявирусы | фрагментированная, однонитчатая, кольцевая | 90-100 | + | Вирусы геморрагических лихорадок и энцефалитов |

| Caliciviridae Калицивирусы | однонитчатая | 20-30 | - | Вирус гепатита Е, калицивирусы человека |

| Coronaviridae Коронавирусы | однонитчатая (+)РНК | 80-130 | + | Коронавирусы человека |

| Orthomyxoviridae Ортомиксо- вирусы | однонитчатая, фрагментированная (-)РНК | 80-120 | + | Вирусы гриппа |

| Paramyxoviridae Парамиксо- вирусы | однонитчатая, линейная (-)РНК | 150-300 | + | Вирусы парагриппа, кори, эпидемического паротита, РС-вирус |

| Picornaviridae Пикорнавирусы | однонитчатая (+)РНК | 20-30 | - | Вирусы полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, гепатита А, риновирусы |

| Reoviridae Реовирусы | двунитчатая РНК | 60-80 | - | Реовирусы |

| Retroviridae Ретровирусы | однонитчатая РНК | 80-100 | + | Вирусы рака, лейкоза, саркомы, ВИЧ |

| Togaviridae Тогавирусы | однонитчатая (+)РНК | 30-90 | + | Вирусы лошадиных энцефалитов, краснухи и др. |

| Flaviviridae Флавивирусы | однонитчатая (+)РНК | 30-90 | + | Вирусы клещевого энцефалита, желтой лихорадки, Денге, японского энцефалита, гепатитов С, G |

| Rhabdoviridae Рабдовирусы | однонитчатая (-)РНК | 30-90 | + | Вирус бешенства, вирус везикулярного стоматита |

| Filoviridae Филовирусы | однонитчатая (+)РНК | 200-4000 | + | Вирусы лихорадки Эбола, Марбург |

| ДНК-геномные вирусы | ||||

| Adenoviridae Аденовирусы | линейная, двунитчатая | 70-90 | - | Аденовирусы млекопитающихся и птиц |

| Hepadnaviridae Гепаднавирусы | двунитчатая, кольцевая с однонитчатым участком | 45-50 | + | Вирус гепатита В |

| Herpesviridae Герпесвирусы | линейная, двунитчатая | + | Вирусы простого герпеса, цитомегалии, ветряной оспы, инфекционного мононуклеоза | |

| Papovaviridae Паповавирусы | двунитчатая, кольцевая | 45-55 | - | Вирусы папилломы, полиомы |

| Poxviridae Поксвирусы | двунитчатая с замкнутыми концами | 130-250 | + | Вирус осповакцины, вирус натуральной оспы |

| Parvoviridae Парвовирусы | линейная, однонитчатая | 18-26 | - | Аденоассоциированный вирус |

4.2. Строение вирусов

По строению различают два типа вирусных частиц – простые и сложные. В составе простых вирионов есть ДНК или РНК и белки. У сложных в суперкапсиде содержатся липиды, полисахариды.

Внутренняя структура простых и сложных вируосв сходна, сердцевина вируса – вирусный геном, который содержит от 3 до 100 и более генов.

Морфология и структура вирусов. Простые вирусы имеют одну белковую оболочку – капсид, который состоит из капсомеров – белковых молекул, форма укладки которых определяет тип симметрии. Капсид представлен a-спиральными белками, способными к полимеризации.

Сложные вирусы имеют внешнюю оболочку – суперкапсид, расположенную поверх капсида. В состав суперкапсида входит внутренний белковый слой – М-белок, затем более объемный слой липидов и углеводов, извлеченных из клеточных мембран клетки хозяина. Вирусспецифические гликопротеиды проникают внутрь суперкапсида, образуя фигурные выпячивания (шипы, фибры), которые выполняют рецепторную функцию.

Различают 3 типа симметрии: 1) спиральный, когда капсомеры укладываются по спирали – винтообразная структура нуклеокапсида; 2) кубический (икосаэдрический), когда капсомеры укладываются по граням многогранника (12-20-гранника) – в основе лежит фигура икосаэдра (20-гранника). В зависимости от типа перегруппировки и числа субъединиц число капсомеров будет равным 30, 20, или 12. Вирионы со сложным капсидом, построенным более чем из 60 капсомеров, содержат группы из 5 субъединиц – пентамеры, или из 6 субъединиц – гексамеры; 3) смешанный тип симметрии (у бактериофагов).

Комплекс капсида и генома вируса называют нуклеокапсид. Сложные вирусы имеют суперкапсид (пеплос). Эта поверхностная оболочка вируса, состоит из липидов и белков клеточного происхождения.

Вирусные белки бывают: 1) структурные; 2) неструктурные.

Среди структурных различают: капсидные – входят в состав капсомеров и образуют футляр, защищающий нуклеиновую кислоту; суперкапсидные – это гликопротеиды, которые формируют шипы на поверхности суперкапсида и выполняют: адресную функцию – узнают чувствительную клетку и адсорбируются на ней; прикрепительныебелки, которые взаимодействуют со специфическими рецепторами клетки; белкислияния – способствуют слиянию вирусной и клеточной мембран и приводят к образованию симпластов; геномные – обладают антигенными свойсвами, участвуют во взаимодействии с клеткой.

Среди неструктурных белков различают: предшественники вирусных белков (нестабильные); РНК- и ДНК-полимеразы – участвуют в репликации вирусного генома; регуляторные белки – участвуют в репродукции вируса.

Функции белков:обладают антигенными и иммуногенными свойствами; участвуют в распознавании клетки и взаимодействии с ней; защищают геном от нуклеаз; обеспечивают тип симметрии.

Липиды входят в состав суперкапсида и представляют смесь нейтральных фосфо- и гликолипидов, многие из них – продукты мембраны клеток хозяина.

Они обусловливают инфекционность, чувствительность или устойчивость к эфиру; стабилизируют вирусную частицу.

Углеводы входят в состав гликопротеидов суперкапсида. Углеводы и липиды – составная часть гемагглютинина, который вызывает склеивание эритроцитов и обладает антигенной специфичностью.

Различают вирионные и вирусиндуцированные ферменты вирусов. К вирионным относят ферменты транскрипции и репликации (ДНК и РНК-полимеразы); обратную транскриптазу (у ретровирусов), АТФ-азы, эндо- и экзонуклеазы, нейраминидазы.

К вирусиндуцированным относятся ферменты, о которых имеется только информация в вирусном геноме, а появляются они в клетке. Это РНК-полимеразы тога-, орто-, пикорна- и парамиксовирусов; и ДНК-полимеразы у покс- и герпесвирусов.

Нуклеиновые кислотыобеспечивают наследственные признаки; являются хранителями генетической информации; необходимы для репродукции вирусов, многие из них могут вызывать инфекционный процесс самостоятельно, достаточно их проникновения в клетку.

Вирусная ДНК.Молекулярная масса равна 1,10 6 -1,10 8 дальтон. ДНК может быть одно- или двунитчатой, фрагментированной и сверхспирализованной, линейной или кольцевой, содержит несколько сотен генов. В каждой нити ДНК есть нуклеотидные последовательности, а на концах есть прямые или инвертированные (повернутые на 180 о ) повторы, которые являются маркерами для отличия вирусной ДНК от клеточной. Эти повторы обеспечивают способность ДНК замыкаться в кольцо для последующих репликации, транскрибирования и встраивания в клеточный геном. Генетическая информация инфекционной ДНК транслируется на мРНК в клетке с помощью полимераз.

Вирусная РНКможет быть одно- и двунитчатой, линейной, кольцевой, фрагментированной. У РНК-содержащих вирусов генетическая информация закодирована в РНК таким же кодом, как в ДНК всех других вирусов и клеточных организмов. Вирусные РНК по своему химическому составу не отличаются от РНК клеточного происхождения, но характеризуются разной структурой.

Наряду с типичной для всех РНК однонитевой формой у ряда вирусов имеется двунитевая РНК. В составе однонитевых РНК имеются спиральные участки типа двойной спирали ДНК, образующиеся вследствие спаривания комлементарных азотистых оснований. Вирусы с однонитчатой РНК делятся на 2 группы: (+)РНК (положительный геном) и (-)РНК (отрицательный геном). Вирусная (+)РНК инфекционная и обладает функциями информационной РНК. Она может передовать генетическую информацию на рибосомы, как иРНК. Вирусы с отрицательным геномом не обладают инфекциозностью, т.к. нить (-)РНК выполняет только наследственную функцию и не обладает функцией иРНК. В зараженной клетке на матрице вирусной геномной РНК с помощью фермента транскриптазы осуществляется синтез РНК-комплементарной геному.

Патогенность вирусов обусловлена совокупностью их свойств: способностью проникать в макроорганизм, связываться с клеточными мембранами и проникать в клетку, управлять метаболизмом и белоксинтезирующей функцией клетки, обеспечивать транскрипцию и репликацию собственного генома и осуществлять весь цикл репродукции вирусов. Все эти свойства зависят от генома вирусов и наличия соответствующих структурных белков и ферментов. Репродукция вирусов приводит к развитию патологии: цитопатогенному (разрушающему) действию, развитию воспаления, повреждению различных клеток и тканей.

Дата добавления: 2015-04-16 ; просмотров: 2015 . Нарушение авторских прав

В 1901 американский военный хирург У.Рид и его коллеги установили, что возбудитель желтой лихорадки также является фильтрующимся вирусом. Желтая лихорадка была первым заболеванием человека, опознанным как вирусное, однако потребовалось еще 26 лет, чтобы ее вирусное происхождение было окончательно доказано.

Свойства и происхождение вирусов.

Наиболее просто устроенные вирусы состоят из нуклеиновой кислоты, являющейся генетическим материалом (геномом) вируса, и покрывающего нуклеиновую кислоту белкового чехла. В состав некоторых вирусов входят также углеводы и жиры (липиды). Таким образом, вирусы можно рассматривать просто как мобильные наборы генетической информации. Вирусы лишены некоторых ферментов, необходимых для репродукции, и могут размножаться только внутри живой клетки, метаболизм которой после заражения перестраивается на воспроизводство вирусных, а не клеточных компонентов. Это свойство вирусов позволяет отнести их к облигатным (обязательным) клеточным паразитам. После синтеза отдельных компонентов формируются новые вирусные частицы. Симптомы вирусного заболевания развиваются как следствие повреждения вирусами отдельных клеток.

Принято считать, что вирусы произошли в результате обособления (автономизации) отдельных генетических элементов клетки, получивших, кроме того, способность передаваться от организма к организму. В нормальной клетке происходят перемещения нескольких типов генетических структур, например матричной, или информационной, РНК (мРНК), транспозонов, интронов, плазмид. Такие мобильные элементы, возможно, были предшественниками, или прародителями, вирусов.

Являются ли вирусы живыми организмами?

В 1935 американский биохимик У.Стэнли выделил в кристаллической форме вирус табачной мозаики, доказав тем самым его молекулярную природу. Полученные результаты вызвали бурные дискуссии о природе вирусов: являются ли они живыми организмами или просто активированными молекулами? Действительно, внутри зараженной клетки вирусы проявляют себя как интегральные компоненты более сложных живых систем, но вне клетки представляют собой метаболически инертные нуклеопротеины. Вирусы содержат генетическую информацию, но не могут самостоятельно реализовать ее, не обладая собственным механизмом синтеза белка. Когда особенности строения и репродукции вирусов оказались выясненными, вопрос о том, являются ли они живыми, постепенно утратил свое значение.

Размеры вирусов.

Величина вирусов варьирует от 20 до 300 нм (1 нм = 10 -9 м). Практически все вирусы по своим размерам мельче, чем бактерии (см. БАКТЕРИИ). Однако наиболее крупные вирусы, например вирус коровьей оспы, имеют такие же размеры, как и наиболее мелкие бактерии (хламидии и риккетсии), которые тоже являются облигатными паразитами и размножаются только в живых клетках. Поэтому отличительными чертами вирусов по сравнению с другими микроскопическими возбудителями инфекций служат не размеры или обязательный паразитизм, а особенности строения и уникальные механизмы репликации (воспроизведения самих себя).

СТРОЕНИЕ ВИРУСОВ

Вирионы со спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц – капсомеров, находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим типом симметрии (от греч. eikosi – двадцать, hedra – поверхность), как у полиовируса, имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.

Встречаются вирусы с еще более сложным строением. Вирионы поксвирусов (вирусы группы оспы) не имеют правильного, типичного капсида: между сердцевиной и наружной оболочкой у них располагаются трубчатые и мембранные структуры.

РЕПЛИКАЦИЯ ВИРУСОВ

ДНК обычно существует в виде двухцепочечных структур: две полинуклеотидные цепочки соединены водородными связями и закручены таким образом, что образуется двойная спираль. РНК, напротив, обычно существует в виде одноцепочечных структур. Однако геном отдельных вирусов представляет собой одноцепочечную ДНК или двухцепочечную РНК. Нити (цепочки) вирусной нуклеиновой кислоты, двойные или одинарные, могут иметь линейную форму или замыкаться в кольцо.

У некоторых ДНК-содержащих вирусов сам цикл репродукции в клетке не связан с немедленной репликацией вирусной ДНК; вместо этого вирусная ДНК встраивается (интегрируется) в ДНК клетки-хозяина. На этой стадии вирус как единое структурное образование исчезает: его геном становится частью генетического аппарата клетки и даже реплицируется в составе клеточной ДНК во время деления клетки. Однако впоследствии, иногда через много лет, вирус может появиться вновь – запускается механизм синтеза вирусных белков, которые, объединяясь с вирусной ДНК, формируют новые вирионы.

Так называемые ретровирусы содержат в качестве генома РНК и имеют необычный способ транскрипции генетического материала: вместо транскрипции ДНК в РНК, как это происходит в клетке и характерно для ДНК-содержащих вирусов, их РНК транскрибируется в ДНК. Двухцепочечная ДНК вируса затем встраивается в хромосомную ДНК клетки. На матрице такой вирусной ДНК синтезируется новая вирусная РНК, которая, как и другие, определяет синтез вирусных белков. См. также РЕТРОВИРУСЫ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

Тем не менее система классификации вирусов необходима в практической работе, и попытки ее создания предпринимались неоднократно. Наиболее продуктивным оказался подход, основанный на структурно-функциональной характеристике вирусов: чтобы отличить разные группы вирусов друг от друга, описывают тип их нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, каждая из которых может быть одноцепочечной или двухцепочечной), ее размеры (число нуклеотидов в цепочке нуклеиновой кислоты), число молекул нуклеиновой кислоты в одном вирионе, геометрию вириона и особенности строения капсида и наружной оболочки вириона, тип хозяина (растения, бактерии, насекомые, млекопитающие и т.д.), особенности вызываемой вирусами патологии (симптомы и характер заболевания), антигенные свойства вирусных белков и особенности реакции иммунной системы организма на внедрение вируса.

В систему классификации вирусов не вполне укладывается группа микроскопических возбудителей болезней, называемая вироидами (т.е. вирусоподобными частицами). Вироиды вызывают многие распространенные среди растений болезни. Это мельчайшие инфекционные агенты, лишенные даже простейшего белкового чехла (имеющегося у всех вирусов); они состоят только из замкнутой в кольцо одноцепочечной РНК.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Хотя вирусы не являются полноценными живыми организмами, их эволюционное развитие имеет много общего с эволюцией других патогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя. Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида животных, обычно имеет еще и другого хозяина. Размножаясь в последнем, вирус не наносит ему (как виду) существенного вреда, однако такое относительно безвредное сосуществование поддерживает циркуляцию вируса в природе. Так, например, вирус бешенства в природе сохраняется среди грызунов, для которых заражение этим вирусом не является смертельным.

Природным резервуаром для вирусов лошадиных энцефалитов, особо опасных для лошадей и в несколько меньшей степени для человека, являются птицы. Эти вирусы переносятся кровососущими комарами, в которых вирус размножается без существенного вреда для комара. Иногда вирусы могут передаваться насекомыми пассивно (без размножения в них), однако чаще всего они репродуцируются в переносчиках.

Для многих вирусов, например кори, герпеса и отчасти гриппа, основным природным резервуаром является человек. Передача этих вирусов происходит воздушно-капельным или контактным путем.

Распространение некоторых вирусных заболеваний, как и других инфекций, полно неожиданностей. Например, в группах людей, проживающих в антисанитарных условиях, практически все дети в раннем возрасте переносят полиомиелит, обычно протекающий в легкой форме, и приобретают иммунитет. Если же условия жизни в этих группах улучшаются, дети младшего возраста обычно полиомиелитом не болеют, но заболевание может возникнуть в более старшем возрасте, и тогда оно часто протекает в тяжелой форме.

Возбудители некоторых болезней, в том числе очень тяжелых, не укладываются ни в одну из вышеперечисленных категорий. К особой группе медленных вирусных инфекций еще недавно относили, например, болезнь Крейтцфельда – Якоба и куру – дегенеративные заболевания головного мозга, имеющие очень продолжительный инкубационный период. Однако оказалось, что они вызываются не вирусами, а мельчайшими инфекционными агентами белковой природы – прионами (см. ПРИОН).

Репродукция вирусов тесно переплетается с механизмами синтеза белка и нуклеиновых кислот клетки в зараженном организме. Поэтому создать лекарства, избирательно подавляющие вирус, но не наносящие вреда организму, – задача чрезвычайно трудная. Все же оказалось, что у наиболее крупных вирусов герпеса и оспы геномные ДНК кодируют большое число ферментов, отличающихся по свойствам от сходных клеточных ферментов, и это послужило основой для разработки противовирусных препаратов. Действительно, создано несколько препаратов, механизм действия которых основан на подавлении синтеза вирусных ДНК. Некоторые соединения, слишком токсичные для общего применения (внутривенно или через рот), годятся для местного использования, например при поражении глаз вирусом герпеса.

Известно, что в организме человека вырабатываются особые белки – интерфероны. Они подавляют трансляцию вирусных нуклеиновых кислот и таким образом угнетают размножение вируса. Благодаря генной инженерии стали доступны и проходят проверку в медицинской практике интерфероны, производимые бактериями (см. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ).

К самым действенным элементам естественной защиты организма относятся специфические антитела (специальные белки, вырабатываемые иммунной системой), которые взаимодействуют с соответствующим вирусом и тем самым эффективно препятствуют развитию болезни; однако они не могут нейтрализовать вирус, уже проникший в клетку. Примером может служить герпетическая инфекция: вирус герпеса сохраняется в клетках нервных узлов (ганглиев), где антитела не могут его достичь. Время от времени вирус активируется и вызывает рецидивы заболевания.

Обычно специфические антитела образуются в организме в результате проникновения в него возбудителя инфекции. Организму можно помочь, усиливая выработку антител искусственно, в том числе создавая иммунитет заранее, с помощью вакцинации. Именно таким способом, путем массовой вакцинации, заболевание натуральной оспой было практически ликвидировано во всем мире. См. также ВАКЦИНАЦИЯ И ИММУНИЗАЦИЯ.

Для приготовления вакцинных препаратов необходимо накопить вирус. С этой целью часто используют развивающиеся куриные эмбрионы, которых заражают данным вирусом. После инкубирования зараженных эмбрионов в течение определенного времени накопившийся в них вследствие размножения вирус собирают, очищают (центрифугированием или другим способом) и, если нужно, инактивируют. Очень важно удалить из препаратов вируса все балластные примеси, которые могут вызывать серьезные осложнения при вакцинации. Конечно, не менее важно убедиться, что в препаратах не осталось неинактивированного патогенного вируса. В последние годы для накопления вирусов широко используют различные типы клеточных культур.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСОВ

Работы с бактериофагами способствовали расширению методического арсенала в изучении вирусов животных. До этого исследования вирусов позвоночных выполнялись в основном на лабораторных животных; такие опыты были очень трудоемки, дороги и не очень информативны. Впоследствии появились новые методы, основанные на применении тканевых культур; бактериальные клетки, использовавшиеся в экспериментах с фагами, были заменены на клетки позвоночных. Однако для изучения механизмов развития вирусных заболеваний эксперименты на лабораторных животных очень важны и продолжают проводиться в настоящее время.

Человеческий организм подвержен всякого рода заболеваниям и инфекциям, также довольно часто болеют животные и растения. Ученые прошлого века пытались выявить причину многих заболеваний, но, даже определив симптоматику и течение болезни, они не могли уверенно сказать о ее причине. И лишь в конце девятнадцатого века появился такой термин, как "вирусы". Биология, а точнее один из ее разделов - микробиология, стала изучать новые микроорганизмы, которые, как оказалось, уже давно соседствуют с человеком и вносят свою лепту в ухудшение его здоровья. Для того чтобы эффективнее бороться с вирусами, выделилась новая наука - вирусология. Именно она может рассказать о древних микроорганизмах очень много интересного.

Вирусы (биология): что это такое?

Только в девятнадцатом веке ученые выяснили, что возбудителями кори, гриппа, ящура и других инфекционных заболеваний не только у людей, но и у животных и растений являются микроорганизмы, невидимые человеческому глазу.

Термин "вирусы" образовался от латинского слова "яд". Оно как нельзя лучше передает паразитическую сущность микроорганизмов, ведь они не имеют клеточного строения и не могут существовать вне чужой клетки. Размножаться и развиваться вирусы могут только внедряясь в клетку хозяина.

Вирусология: что это такое?

После того как были открыты вирусы, биология не сразу смогла дать ответы на поставленные вопросы об их строении, возникновении и классификации. У человечества появилась потребность в новой науке - вирусологии. В настоящий момент вирусологи работают над изучением уже знакомых вирусов, наблюдают за их мутациями и изобретают вакцины, позволяющие уберечь живые организмы от заражения. Довольно часто с целью эксперимента создается новый штамм вируса, который хранится в "спящем" состоянии. На его основе разрабатываются препараты и проводятся наблюдения по их воздействию на организмы.

В современном обществе вирусология является одной из самых важных наук, а самый востребованный научный сотрудник - это вирусолог. Профессия вирусолога, по прогнозам социологов, с каждым годом становится все более популярной, что хорошо отражает тенденции современности. Ведь, как считают многие ученые, скоро с помощью микроорганизмов будут вестись войны и устанавливаться правящие режимы. В таких условиях государство, имеющее высококвалифицированных вирусологов, может оказаться самым стойким, а его население наиболее жизнеспособным.

Появление вирусов на Земле

Ученые относят возникновение вирусов к самым древним временам на планете. Хотя с точностью сказать, каким образом они появились и какую форму имели в то время, невозможно. Ведь вирусы имеют способность проникать в абсолютно любые живые организмы, им доступны простейшие формы жизни, растения, грибы, животные и, конечно же, человек. Но вирусы не оставляют после себя никаких видимых остатков в виде окаменелостей, например. Все эти особенности жизни микроорганизмов существенно затрудняют их изучение.

Но в лабораторных условиях вирусологи попытались приоткрыть завесу тайны над происхождением вирусов. Ученые выяснили, что у многих вирусов есть общие отличительные черты, что указывает на их общего древнего предка. Поэтому возникли две основные теории о появлении этих паразитарных микроорганизмов:

- они были частью ДНК и со временем отделились;

- они были встроены в геном изначально и при определенных обстоятельствах "проснулись", начали размножаться.

Ученые предполагают, что в геноме современных людей находится огромное количество вирусов, которыми были заражены наши предки, и теперь они естественным образом встроились в ДНК.

Вирусы: когда были обнаружены

Изучение вирусов - это достаточно новый раздел в науке, ведь считается, что он появился только в конце девятнадцатого века. На самом деле можно сказать, что неосознанно открыл сами вирусы и вакцины от них английский врач в конце девятнадцатого века. Он работал над созданием лекарства от оспы, косившей в те времена сотни тысяч людей во время эпидемии. Он сумел создать экспериментальную вакцину прямо из болячки одной из девушек, болевшей оспой. Эта прививка оказалась весьма эффективной и спасла не одну жизнь.

Но официальным "отцом" вирусов считается Д. И. Ивановский. Этот русский ученый долгое время изучал болезни растений табака и сделал предположение о мелких микроорганизмах, которые проходят через все известные фильтры и не могут существовать самостоятельно.

Спустя несколько лет француз Луи Пастер в процессе борьбы с бешенством выявил его возбудителей и ввел термин "вирусы". Интересен тот факт, что микроскопы конца девятнадцатого века не могли показать ученым вирусы, поэтому все предположения делались относительно невидимых микроорганизмов.

Развитие вирусологии

Середина прошлого века дала мощный толчок в развитии вирусологии. К примеру, изобретенный электронный микроскоп позволил, наконец, увидеть вирусы и провести их классификацию.

В пятидесятые годы двадцатого века была изобретена вакцина от полиомиелита, ставшая спасением от этого страшного заболевания для миллионов детей по всему миру. К тому же ученые научились выращивать человеческие клетки в специальной среде, что привело к появлению возможности изучать вирусы человека в лабораторных условиях. В настоящий момент описано уже около полутора тысяч вирусов, хотя еще пятьдесят лет назад известными были всего лишь двести подобных микроорганизмов.

Свойства вирусов

Вирусы имеют ряд свойств, которые отличают их от других микроорганизмов:

- Очень маленькие размеры, измеряющиеся в нанометрах. Крупные вирусы человека, например оспы, имеют размер триста нанометров (это всего лишь 0,3 миллиметра).

- Каждый живой организм на планете содержит два вида нуклеиновых кислот, а вирусы имеют только одну.

- Микроорганизмы не могут расти.

- Размножение вирусов происходит только в живой клетке хозяина.

- Существование происходит только внутри клетки, вне ее микроорганизм не может проявлять признаков жизнедеятельности.

Все эти свойства позволяют ученым сделать вывод о паразитарной форме микроорганизмов.

Формы вирусов

К настоящему моменту ученые могут с уверенностью заявлять о двух формах данного микроорганизма:

- внеклеточная - вирион;

- внутриклеточная - вирус.

Вне клетки вирион находится в "спящем" состоянии, он не поддет никаких признаков жизни. Попав в организм человека, он находит подходящую клетку и, только проникнув в нее, начинает активно размножаться, превращаясь в вирус.

Строение вируса

Практически все вирусы, несмотря на то что они довольно разнообразны, имеют однотипное строение:

- нуклеиновые кислоты, образующие геном;

- белковая оболочка (капсид);

- некоторые микроорганизмы поверх оболочки имеют еще и мембранное покрытие.

Ученые считают, что подобная простота строения позволяет вирусам выживать и приспосабливаться в изменяющихся условиях.

Классификация вирусов

В настоящий момент вирусологи выделяют семь классов микроорганизмов:

- 1 - состоят из двуцепочечной ДНК;

- 2 - содержат одноцепочечную ДНК;

- 3 - вирусы, копирующие свою РНК;

- 4 и 5 - содержат одноцепочечную РНК;

- 6 - трансформируют РНК в ДНК;

- 7 - трансформируют двуцепочечную ДНК через РНК.

Несмотря на то что классификация вирусов и их изучение шагнули далеко вперед, ученые допускают возможность появления новых видов микроорганизмов, отличающихся от всех уже перечисленных выше.

Типы вирусной инфекции

Взаимодействие вирусов с живой клеткой и способ выхода из нее определяет тип инфекции:

В процессе инфицирования все вирусы одновременно выходят из клетки, и в результате она погибает. В дальнейшем вирусы "селятся" в новых клетках и продолжают их разрушать.

Вирусы выходят из клетки хозяина постепенно, они начинают поражать новые клетки. Но прежняя продолжает свою жизнедеятельность и "рождает" все новые вирусы.

Вирус встраивается в саму клетку, в процессе ее деления он передается другим клеткам и распространяется по всему организму. В подобном состоянии вирусы могут находиться достаточно долгое время. При необходимом стечении обстоятельств они начинают активно размножаться и инфекция протекает по уже перечисленным выше типам.

Сейчас ученые доказали, что многие заболевания, причиной которых считали иные обстоятельства, вызваны вирусами. Поэтому медицина разрабатывает новейшие способы борьбы с этими паразитарными микроорганизмами, надеясь сделать лечение максимально результативным.

Россия: где изучают вирусы?

В нашей стране вирусы изучают уже достаточно давно, и именно российские специалисты лидируют в этой области. В Москве расположен НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, специалисты которого вносят существенный вклад в развитии науки. На базе НИИ работаю научно-исследовательские лаборатории, содержится консультативный центр и кафедра вирусологии.

Параллельно российские вирусологи работают с ВОЗ и пополняют свою коллекцию штаммов вирусов. Специалисты НИИ работают по всем разделам вирусологии:

Стоит отметить, что в последние годы наметилась тенденция к объединению усилий вирусологов всего мира. Такая совместная работа является более эффективной и позволяет серьезно продвинуться в изучении вопроса.

Вирусы (биология как наука это подтвердила) - это микроорганизмы, сопровождающие все живое на планете на протяжении всего их существования. Поэтому их изучение является столь важным для выживания многих видов на планете, в том числе и человека, который уже не раз в истории становился жертвой различных эпидемий, вызванных вирусами.

Читайте также: