Молекулярно биологические методы диагностики вирусных инфекций

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций подразделяются на несколько больших групп.

- Прямые методы, состоящие в выявлении непосредственно в биологическом материале самого вируса или антител к нему.

- Непрямые методы-заключаются в искусственной наработке вируса в значительных количествах, и его дальнейшем анализе.

К наиболее актуальным в повседневной практике методам диагностики относятся:

Серологические методы диагностики - выявление в сыворотке крови пациента определенных антител или антигенов в результате реакции антиген-антитело(АГ-АТ). То есть, при поиске у пациента определенного антигена используется соответствующее искусственно синтезированное антитело, и, соответственно, наоборот-при выявлении антител используют синтезированные антигены.

Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)

Основана на использовании меченых красителями антител. При наличии вирусного антигена он связывается с мечеными антителами, и под микроскопом наблюдается специфическая окраска, которая говорит о положительном результате. При этом методе, к сожалению, невозможна количественная интерпретация результата, а только лишь качественная.

Возможность количественного определения дает иммуноферментный анализ(ИФА). Он похож на РИФ, однако в качестве маркеров используют не красители, а ферменты, превращающие бесцветные субстраты в окрашенные продукты, что и дает возможность количественной оценки содержания как антигенов, так и антител.

- Отмывают не связавшиеся антитела и антигены.

- Добавляют бесцветный субстрат, и в лунках с антигеном, который мы определяем, произойдет окрашивание, т.к. там будет связанный с антигеном фермент, после чего на специальном приборе оценивают интенсивность свечения окрашенного продукта.

По похожей схеме происходит и выявление антител.

Реакция непрямой(пассивной) гемаглютинации (РПГА).

Метод основан на способности вирусов связывать эритроциты. В норме эритроциты падают на дно планшета, образуя так называемую пуговку. Однако если в исследуемом биологическом материале находится вирус, он свяжет эритроциты в так называемый зонтик, который не упадет на дно лунки.

Теперь остановимся на методах диагностики непосредственно нуклеиновых кислот исследуемых вирусов, и прежде всего о ПЦР ( Полимеразная Цепная Реакция) .

Суть этого метода заключается в обнаружении специфического фрагмента ДНК или РНК вируса путём его многократного копирования в искусственных условиях. ПЦР можно проводить только с ДНК, то есть для РНК-вирусов предварительно необходимо произвести реакцию обратной транскрипции.

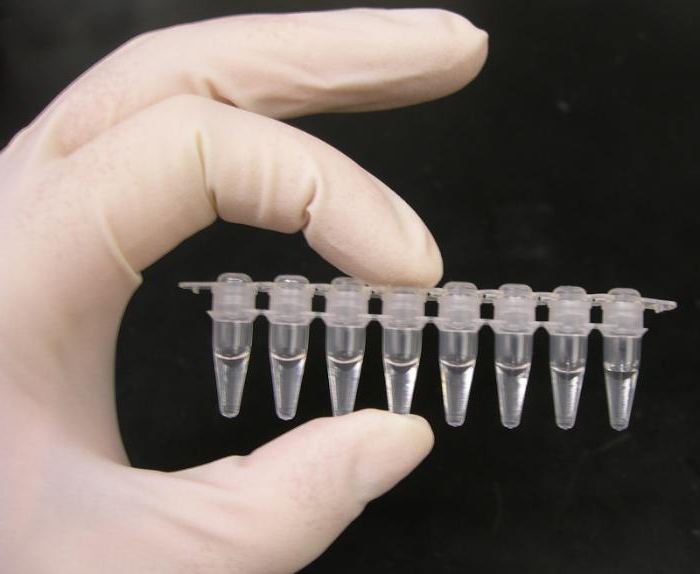

Непосредственно ПЦР проводят в специальном приборе, под названием амплификатор, или термоциклер, который поддерживает необходимый температурный режим. ПЦР-смесь состоит из добавленной ДНК, которая содержит интересующий нас фрагмент, праймеров (короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, комплиментарный ДНК-мишени, служит затравкой для синтеза комплиментарной цепи), ДНК-полимеразы и нуклеотидов.

Стадии цикла ПЦР:

- Деннатурация-первая стадия. Температура повышается до 95 градусов, цепочки ДНК расходятся друг относительно друга.

- Отжиг праймеров. Температуру понижают до 50-60 градусов. Праймеры находят комплиментарный участок цепи и связываются с ним.

- Синтез. Температуру вновь повышают до 72, это рабочая температура для ДНК-полимеразы, которая, отталкиваясь от праймеров, строит дочерние цепи.

Цикл многократно повторяется. Через 40 циклов из одной молекулы ДНК получается 10*12 степени копий копий искомого фрагмента.

При проведении ПЦР в режиме реального времени синтезируемые копии фрагмента ДНК метятся красителем. Прибор регистрирует интенсивность свечения и по ходу реакции строит графики накопления искомого фрагмента.

Современные методы лабораторной диагностики с высокой достоверностью позволяют выявить присутствие вируса - возбудителя в организме, нередко, задолго до появления первых симптомов заболевания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Студент должен знать:

-морфологию, экологию, физиологию вирусов, методы их изучения;

-основы эпидемиологии вирусных инфекций (типы инфекций);

-основы химиотерапии и химиопрофилактики вирусной инфекции;

-факторы иммунитета при вирусных инфекциях.

Студент должен уметь:

-проводить профилактику вирусных инфекций;

-составлять алгоритмы действия в условиях эпидемии.

Вопросы для фронтального обсуждения:

1.Дайте понятие вирусам. Охарактеризуйте особенности строения и жизни вирусной частицы.

2.Какими факторами осуществляется защита организма человека от вируса.

3.Назовите группу и механизм действия препаратов на вирусы. Приведите примеры препаратов.

4.Назовите типы инфекции, вызываемые вирусами.

5. Назовите представителей кишечных, кровяных, респираторных вирусных инфекций, инфекций кожных покровов и слизистых.

7.Назовите, как называются мероприятия, ликвидирующие эпидемический процесс.

Самостоятельная работа студентов:

Запишите определения методов исследования вирусных инфекций.

Зарисйте в атлас внутриклеточные включения при натуральной оспе (тельца Гварниери), при бешенстве (тельца Бабеша-Негри).

3.Составьте план противоэпидемических мероприятий на вирусную инфекцию (инфекцию определяет преподаватель).

Краткие теоретические положения

Введение

Расширение возможностей в лечении и профилактике вирусных болезней с использованием противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и вакцин с различным механизмом действия нуждается в быстрой и точной лабораторной диагностике. Узкая специфичность некоторых противовирусных препаратов также требует быстрой и высокоспецифичной диагностики инфицирующего агента. Появилась необходимость в количественных методах определения вирусов для мониторинга противовирусной терапии. Помимо установления этиологии заболевания лабораторная диагностика имеет важное значение в организации противоэпидемических мероприятий.

Ранняя диагностика первых случаев эпидемических инфекций позволяет своевременно провести противоэпидемические мероприятия – карантин, госпитализацию, вакцинацию и пр. Реализация программ по ликвидации инфекционных заболеваний, например натуральной оспы, показала, что по мере их выполнения возрастает роль лабораторной диагностики. Существенную роль играет лабораторная диагностика в службе крови и акушерской практике, например, выявление доноров, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вирусом гепатита В (HBV), диагностика краснухи и цитомегаловирусной инфекции у беременных.

Методы диагностики вирусных инфекций

Для успешного выделения вирусов клинический материал должен быть взят в соответствии с патогенезом предполагаемого заболевания и в наиболее ранние сроки.

Как правило, берутся:

– при респираторных инфекциях – носоглоточный смыв;

– при энтеровирусных инфекциях – смыв и фекалии (рео-, энтеровирусы);

– при поражениях кожи и слизистых оболочек – соскобы, содержимое пузырьков (герпес, ветряная оспа);

– при экзантемных инфекциях – смывы (корь, краснуха);

– при арбовирусных инфекциях – кровь, спинномозговая жидкость.

1.Быстрые (экспресс-методы) — прямое обнаружение вируса или его компонентов (антигенов, НК), включений непосредственно в клиническом материале.

А. Вирусоскопический метод заключается в обнаружении вируса в исследуемом материале под микроскопом. Чаще всего используют электронный микроскоп. Световая микроскопия из-за ничтожно малых размеров вирусов практически не применяется. При данном методе можно определить тип НК, размеры вириона, форму вириона, а также выявить внутриклеточные включения, которые образуются в пораженных клетках при некоторых инфекциях.

II. Вирусологический метод основан на:

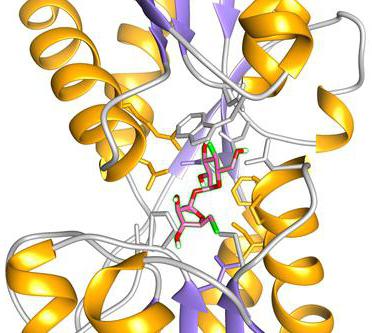

культивировании вирусов в чувствительных биологических системах (клеточных культурах, курином эмбрионе, организмах лабораторных животных),их индикации по цитопатогенному действию на биологическую систему (рис.1), идентификации по ингибиции действия вирусов соответствующими противовирусными антителами (рис.2).

Рис. 1. Цитопатическое действие вирусов на клетку: А-нормальный рост, Б-ЦПД вирусов на клетку

Рис.2 Ингибиция вируса антителами

Вирусологическое исследование - это "золотой стандарт" вирусологии и должно проводится в специализированной вирусологической лаборатории. В настоящее время оно используется практически только в условиях возникновения эпидемической вспышки того или иного вирусного инфекционного заболевания.

III. Серологический метод — определение противовирусных антител (оптимально — IgM) и/или определение динамики нарастания их титров за определенный период заболевания в парных сыворотках. Диагностически значимым считают нарастание титра антител в 4 и более раз.

Метод парных сывороток:осуществляем сбор венозной крови в количестве 10 мл в начале болезни и в конце, приготавливаем сыворотку, определяем количество антител в первой и второй сыворотке.

При этом четырехкратное нарастание титра антител во второй сыворотке в большинстве случаев служит показателем протекающей или свежеперенесенной инфекции. При исследовании одной сыворотки, взятой в острой стадии болезни, диагностическое значение имеет обнаружение антител класса Ig М, свидетельствующее об острой инфекции.

Современные методы диагностики:

1.ПЦР-выявляют персистирующие вирусы по НК, находящиеся в клиническом материале, с трудом обнаруживаемые или не обнаруживаемые другими методами.

2.Радиоизотопный иммунный анализ (РИА)-метод основан на метке антител радиоизотопами, что обеспечивало высокую чувствительность в определении вирусного антигена. Широкое распространение метод получил в 80-е годы, особенно для определения маркеров HBV и других некультивируемых вирусов. К недостаткам метода относится необходимость работать с радиоактивными веществами и использования дорогостоящего оборудования (гамма-счетчиков).

3.Иммуноферментный анализ (ИФА) – Иммуноферментные методы определения вирусных антигенов в принципе сходны с РИФ, но основываются на мечении антител ферментами, а не красителями. Наиболее широко используется пероксидаза хрена и щелочная фосфатаза, применяют также b-галактозидазу и b-лактамазы. Меченые антитела связываются с антигеном, и такой комплекс обнаруживается при добавлении субстрата для фермента, с которым конъюгированы антитела. Конечный продукт реакции может быть в виде нерастворимого осадка, и тогда учет проводится с помощью обычного светового микроскопа, или в виде растворимого продукта, который обычно окрашен (или может флюоресцировать или люминесцировать) и регистрируется инструментально.

Поскольку с помощью ИФА можно измерять растворимые антигены, то не требуется наличия интактных клеток в образце и таким образом могут использоваться различные виды клинического материала.

Другое важное преимущество метода ИФА – возможность количественного определения антигенов, что позволяет применять его для оценки клинического течения болезни и эффективности химиотерапии. ИФА, как и РИФ, может применяться как в прямом, так и в непрямом варианте.

Твердофазный ИФА, дающий растворимый окрашеный продукт реакции, нашел наибольшее распространение. ИФА может быть использован как для определения антигена (тогда на твердую фазу – дно лунки полистиролового планшета – наносятся антитела), так и для определения антител (тогда на твердую фазу наносятся антигены).

4.Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – Метод основан на использовании антител, связанных с красителем, например флюоресцеинизотиоцианатом. РИФ широко применяется для выявления вирусных антигенов в материале больных и для быстрой диагностики.

В практике применяются два варианта РИФ: прямой и непрямой. В первом случае применяются меченные красителем антитела к вирусам, которые наносятся на инфицированные клетки (мазок, культура клеток). Таким образом, реакция протекает одноэтапно. Неудобством метода является необходимость иметь большой набор конъюгированных специфических сывороток ко многим вирусам.

При непрямом варианте РИФ на исследуемый материал наносится специфическая сыворотка, антитела которой связываются с вирусным антигеном, находящимся в материале, а затем наслаивается антивидовая сыворотка к гамма-глобулинам животного, в котором готовилась специфическая иммунная сыворотка, например антикроличья, антилошадиная и т. п. Преимущество непрямого варианта РИФ состоит в потребности лишь одного вида меченых антител.

Метод РИФ широко применяется для быстрой расшифровки этиологии острых респираторных вирусных инфекций при анализе мазков-отпечатков со слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Успешное применение РИФ для прямой детекции вируса в клиническом материале возможно лишь в случае содержания в нем достаточно большого числа инфицированных клеток и незначительной контаминации микроорганизмами, которые могут давать неспецифическое свечение.

5.Другие методы диагностики –

РТГА используется для диагностики заболеваний, вызванных гемагглютинирующими вирусами. Она основана на связывании антителами сыворотки больного добавленного стандартного вируса. Индикатором реакции являются эритроциты, агглютинирующиеся вирусом (формирование характерного "зонтика") при отсутствии специфических антител и оседающие на дно неагглютинированными при их наличии.

РСК является одной из традиционных серологических реакций и используется для диагностики многих вирусных инфекций. В реакции принимают участие две системы: антитела сыворотки больного + стандартный вирус и эритроциты барана + антитела к ним, а также оттитрованный комплемент. При соответствии антител и вируса этот комплекс связывает комплемент и лизиса бараньих эритроцитов не происходит (положительная реакция). При отрицательной РСК комплемент способствует лизису эритроцитов. Недостатком метода является его недостаточно высокая чувствительность и трудность стандартизации реагентов.

Для учета значимости РСК также, как и РТГА, необходимо титрование парных сывороток, то есть взятых в начале заболевания и в период реконвалесценции.

РПГА – агглютинация сенсибилизированных вирусными антигенами эритроцитов (или полистироловых шариков) в присутствии антител. На эритроцитах могут быть сорбированы любые вирусы, независимо от наличия или отсутствия у них гемагглютинирующей активности. В связи с наличием неспецифических реакций сыворотки исследуются в разведении 1:10 и более.

РНГА – агглютинация эритроцитов, сенсибилизированных специфическими антителами в присутствии вирусных антигенов. Наибольшее распространение РОПГА получила при выявлении HBs-антигена как у больных, так и у доноров крови.

ВПЧ-тесты

Методы обнаружения ВПЧ (ВПЧ-тесты) основаны на способности Днк к гибридизации. Денатурированная нагреванием ДНК вируса становится одноцепочечной, и при добавлении специально приготовленной ДНК и РНК они способны комплементарно связываться и достраиваться в соответствии с нуклеотидной последовательностью, что уже более легко определяется разными методами.

Чувствительность ВПЧ-тестирования (88—100%) значительно превышает чувствительность цитологического исследования (68—86%), при этом специфичность ВПЧ-тестирования (68—97%) лишь немного уступает специфичности цитологического метода (78—99%).

Чувствительность и прогностическая значимость отрицательного теста на ВПЧ в сочетании с отрицательным результатом цитологического теста приближаются к 100%.

Указанные методы можно подразделить на 3 группы:

1. Неамплификационные, которые фиксируют наличие ДНК или РНК непосредственно в препарате или на фильтре. К ним относятся Дот-блот, Саузерн-блот, Нозерн-блот, in situ гибридизация в ткани.

2. Амплификационные, где с помощью ферментов ДНК-полимеразы и ДНК-лигазы получают большое количество одинаковых фрагментов ДНК, которые идентифицируют методом гель-электрофореза. Полимеразная и лигазная цепные реакции — очень чувствительные методы, они позволяют обнаруживать различные типы ВПЧ, однако чаще всего используются в качественном исполнении, не позволяя выявить критические концентрации вируса в ткани.

3. Амплификации сигнала, где предусматривается амплификация не участка ДНК, а хемолюминесцентного сигнала от молекулы зонда, связавшегося с фрагментом генома вируса.

К последним относится система гибридизации в растворе Hybride Capture System (hc2). Наиболее распространена система, выявляющая 13 высокоонкогенных типов вируса.

В настоящее время для выявления ВПЧ активно используется Dige-пе-тест, который имеет несомненные преимущества для практики. Этот метод позволяет не только выявить ВПЧ и провести его типирование, но и определить в ткани его клинически значимую концентрацию, которая может служить прогностическим знаком, и определить тактику врача в каждой конкретной ситуации. Именно этот метод одобрен FDA для скрининга в США. Для проведения Digene-тсста можно использовать следующие образцы: клеточный материал, собранный с помощью щеточки-эндобраша, или стекло с нанесенным материалом для цитологического исследования; образец биопсийного материала.

ПЦР-тесты

Молекулярные маркеры пролиферации и озлокачествления

В последние годы наибольшее внимание привлекают маркеры p16 INK4а и Е6/Е7 тРНК, которые можно привести в качестве примера.

Имеются данные о связи CIN и экспрессии протеина p16 TMK4а , который представляет собой маркер цервикального дискариоза, или показатель изменения состояния клетки-хозяина. Считается, что сверхэкспрессия p16 INK4а происходит вследствие инактивации гена ретинобластомы онкогенным белком вируса Е7. P16 INK4а предотвращает фосфорилирование pRb (белка ретинулобластомы) и является опухолевым супрессором. Высокий уровень p16 INK4а определяется при РШМ, при этом он повышается только в пораженных клетках; в интактных клетках РШМ p16 INK4а не диагностируется.

Установлено, что два ранних гена Е6 и Е7 гена ВПЧ являются онкогенами. Они изменяют клеточный цикл, поскольку Е6 связывается с опухолевым супрессорным белком р53, а Е7 с другим супрессорным белком - pRt> (белок ретинобластомы). Прочность образованной связи,ми степень инактивации указанных супрессорных белков определяет выраженность дальнейшей трансформации клетки.

Экспрессия специфических вирусных протеинов Е6 и Е7 требуется для поддержки злокачественного роста цервикальных клеток. Другими словами, прогрессия из ПВИ в предрак и РШМ происходит только при постоянной экспрессии Е6 и Е7.

Предложено использование полноразмерной m-RNA генов Е6 иЕ7 в качестве маркера; за рубежом имеются коммерческие тесты. Определение онкобелка Е7 в первикальном материале выявляет стадию репродуктивной инфекции, когда вирусная ДНК ВПЧ находится не в свободном (эписомальном) состоянии, а в стадии интегративной инфекции, когда ДНК вируса встраивается в геном инфицированных клеток.

Повышенный синтез онкобелка Е7 указывает на интегративную фазу инфекционного процесса, при которой очень мала вероятность спонтанной ремиссии. Уровень Е7 достоверно коррелирует с агрессивностью зарождающегося опухолевого процесса и может рассматриваться как неблагоприятный прогностический признак.

Проведен ряд исследований по изучению прогностической эффективности присутствия mRNA Е6 и Е7 в тканях РШМ (PreTect HPV-Proofer ) по сравнению с рутинным определением ДНК ВПЧ.

Важно отметить, что около 10% цервикальных раков были позитивны при использовании PreTect HPV-Proofer при негативном обычном ВПЧ ДНК-тесте, что указывает на более высокую чувствительность мРНК теста. В некоторых странах он широко используется и даже рекомендован для скрининга.

Молекулярно-биологические методы исследования играют большую роль в современной медицине, криминалистике и биологии. Благодаря достижениям в области изучения ДНК и РНК, человек способен изучить геном организма, определить возбудителя заболевания, распознать нужную нуклеиновую кислоту в смеси кислот и т.д.

Молекулярно-биологические методы исследования. Что это такое?

Еще в 70-80-х годах ученым впервые удалось расшифровать геном человека. Это событие дало толчок развитию генной инженерии и молекулярной биологии. Изучение свойств ДНК и РНК привело к тому, что теперь можно использовать эти нуклеиновые кислоты в целях диагностики заболевания, изучения генов.

Получение ДНК и РНК

Молекулярно-биологические методы диагностики требуют наличия исходного материала: чаще это нуклеиновые кислоты. Существует несколько способов выделения этих веществ из клеток живых организмов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и это надо учитывать при выборе метода выделения нуклеиновых кислот в чистом виде.

1. Получение ДНК по Мармуру. Метод заключается в обработке смеси веществ спиртом, в результате чего чистая ДНК выпадает в осадок. Минусом этого способа является использование агрессивных веществ: фенола и хлороформа.

2. Выделение ДНК по Буму. Основное вещество, которое используется здесь, – это гуанидин тиоционат (GuSCN). Оно способствует осаждению дезоксирибонуклеиновой кислоты на специализированных субстратах, с которых в последующем можно ее собрать с помощью специального буфера. Однако GuSCN – это ингибитор ПТЦ, и даже небольшая его часть, попавшая в осажденную ДНК, может повлиять на ход полимеразной цепной реакции, которая играет важную роль при работе с нуклеиновыми кислотами.

3. Осаждение примесей. Метод отличается от предыдущих тем, что осаждаются не сами молекулы дехоксирибонуклеиновой кислоты, а примеси. Чтобы это осуществить, используют ионообменники. Недостаток в том, что не все вещества могут осадиться.

4. Массовый скрининг. Используется этот способ в тех случаях, когда не нужны точные сведения о составе молекулы ДНК, а необходимо получить какие-то статистические данные. Объясняется это тем, что структура нуклеиновой кислоты может повредиться при обработке детергентами, в частности, щелочами.

Классификация методов исследования

Все молекулярно-биологические методы исследования делятся на три большие группы:

1. Амплификационные (с использованием множества ферментов). Сюда относится ПЦР – полимеразная цепная реакция, которая играет большую роль во многих из методов диагностики.

2. Неамплификационные. Эта группа методов связана непосредственно с работой смесей нуклеиновых кислот. Примерами являются 3 вида блоттингов, in situ гибридизация и т.д.

3. Методы, основанные на распознавании сигнала от молекулы зонда, который связывается с определенной ДНК или РНК зонда. Пример - система гибридизации в растворе Hybride Capture System (hc2).

Ферменты, которые могут использоваться в молекулярно-биологических методах исследования

Многие методы молекулярной диагностики подразумевают использование обширного диапазона ферментов. Ниже представлены применяемые наиболее часто:

2. ДНК-полимераза – синтезирует двухцепочечную молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты.

3. Обратная транскриптаза (ревертаза) – используется для синтеза ДНК на матрице РНК.

4. ДНК-лигаза – отвечает за образование фосфодиэфирных связей между нуклеотидами.

5. Экзонуклеаза – удаляет нуклеотиды с концевых участков молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

ПЦР – основной способ амплификации ДНК

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) активно используется в современной молекулярной биологии. Это метод, при котором из одной молекулы ДНК можно получить огромное количество копий (амплифицировать молекулы).

Основные функции ПЦР:

- клонирование участков ДНК, генов.

Для проведения полимеразной цепной реакции необходимы следующие элементы: исходная молекула ДНК, термостабильная ДНК-полимераза (Taq или Pfu), дезоксирибонуклеотид-фосфаты (источники азотистых оснований), праймеры (2 праймера на 1 молекулу ДНК) и сама буферная система, в которой возможно проведение всех реакций.

ПЦР состоит из трех этапов: денатурация, отжиг праймеров и элонгация.

1. Денатурация. При температуре 94-95 градусов по Цельсию просходит разрыв водородных связей между двумя цепями ДНК, и в итоге мы получаем две одноцепочечные молекулы.

2. Отжиг праймеров. При температуре 50-60 градусов по Цельсию происходит присоединение праймеров на концах одноцепочечных молекул нуклеиновой кислоты по типу комплиментарности.

3. Элонгация. При температуре 72 градусов происходит синтез дочерних двухцепочечных молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Секвенирование ДНК

Молекулярно-биологические методы исследования часто требуют знания последовательности нуклеотидов в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты. Для определения генетического кода проводится секвенирование. Молекулярная диагностика будущего будет основана на знаниях, полученных при определении последовательности человека.

Выделяют следующие виды секвенирования:

- секвенирование по Максаму-Гилберту;

- секвенирование по Сэнгеру;

- пиросеквенирование;

- нанопоровое секвенирование.

Полимеразная цепная реакцияпозволяет обнаружить микроб в исследуемом материале (воде, продуктах, материале от больного) по наличию в нем ДНК микроба без выделения последнего в чистую культуру.

Для проведения этой реакции из исследуемого материала выделяют ДНК, в которой определяют наличие специфичного для данного микроба гена. Обнаружение гена осуществляют его накоплением. Для этого необходимо иметь праймеры комплементарного З'-концам ДНК. исходного гена. Накопление (амплификация) гена выполняется следующим образом. Выделенную из исследуемого материала ДНК нагревают. При этом ДНК распадается на 2 нити. Добавляют праймеры. Смесь ДНК и праймеров охлаждают. При этом праймеры, при наличии в смеси ДНК искомого гена, связываются с его комплементарными участками. Затем к смеси ДНК и праймера добавляют ДНК-полимеразу и нуклеотиды. Устанавливают температуру, оптимальную для функционирования ДНК-полимеразы. В этих условиях, в случае комплементарное™ ДНК гена и праймера, происходит присоединение нуклеотидов к З'-концам праймеров, в результате чего синтезируются две копии гена. После этого цикл повторяется снова, при этом количество ДНК гена будет увеличиваться каждый раз вдвое. Проводят реакцию в специальных приборах — амплификаторах. ПЦР применяется для диагностики вирусных и бактериальных инфекций.

Рестрикционный анализ. Данный метод основан на применении ферментов, носящих название рестриктаз. Рестриктазы представляют собой эндонуклеазы, которые расщепляют молекулы ДНК, разрывая фосфатные связи не в произвольных местах, а в определенных последовательностях нуклеотидов. Особое значение для методов молекулярной генетики имеют рестриктазы, которые узнают последовательности, обладающие центральной симметрией и считывающиеся одинаково в обе стороны от оси симметрии. Точка разрыва ДНК может или совпадать с осью симметрии, или быть сдвинута относительно нее.

В настоящее время из различных бактерий выделено и очищено более 175 различных рестриктаз, для которых известны сайты (участки) узнавания (рестрикции). Выявлено более 80 различных типов сайтов, в которых может происходить разрыв двойной спирали ДНК.

В геноме конкретной таксономической единицы находится строго определенное (генетически задетерминированное) число участков узнавания для определенной рестриктазы.

Если выделенную из конкретного микроба ДНК обработать определенной рестриктазой, то это приведет к образованию строго определенного количества фрагментов ДНК фиксированного размера.

Размер каждого типа фрагментов можно узнать с помощью электрофореза в агарозном геле: мелкие фрагменты перемещаются в геле быстрее, чем более крупные фрагменты, и длина их пробега больше. Гель окрашивают бромистым этидием и фотографируют в УФ-излучении. Таким образом можно получить рестрикционную карту определенного вида микробов.

Сопоставляя карты рестрикции ДНК, выделенных из различных штаммов, можно определить их генетическое родство, выявить принадлежность к определенному виду или роду, а также обнаружить участки, подвергнутые мутациям.

Этот метод используется также как начальный этап метода определения последовательности нуклеотидных пар (секвенирования) и метода молекулярной гибридизации.

Метод молекулярной гибридизации позволяет выявить степень сходства различных ДНК. Применяется при идентификации микробов для определения их точного таксономического положения.

Метод основан на способности двухцепочечной ДНК при повышенной температуре (90 °С) в щелочной среде денатурировать, т. е. расплетаться на две нити, а при понижении температуры на 10 °С вновь восстанавливать исходную двухцепочечную структуру. Метод требует наличия молекулярного зонда.

Зондом называется одноцепочечная молекула нуклеиновой кислоты, меченная радиоактивными нуклидами, с которой сравнивают исследуемую ДНК.

Для проведения молекулярной гибридизации исследуемую ДНК расплетают указанным выше способом, одну нить фиксируют на специальном фильтре, который затем помещают в раствор, содержащий радиоактивный зонд. Создаются условия, благоприятные для образования двойных спиралей. В случае наличия комплементарности между зондом и исследуемой ДНК, они образуют между собой двойную спираль.

Риботипирование и опосредованная транскрипцией амплификация рибосомальной РНК. Последовательность нуклеотидных оснований в оперонах, кодирующих рРНК, отличается консервативностью, присущей каждомувиду бактерий. Эти опероны представлены на бактериальной хромосоме в нескольких копиях. Фрагменты ДНК, полученные после обработки ее рестриктазами, содержат последовательности генов рРНК, которые могут быть обнаружены методом молекулярной гибридизации с меченой рРНК соответствующего виды бактерий. Количество и локализация копий оперонов рРНК и рестрикционный состав сайтов как внутри рРНК-оперона, так и по его флангам варьируют у различных вида бактерий. На основе этого свойства построен метод риботипирования, который позволяет производить мониторинг выделенных штаммов и определение их вида. В настоящее время риботипирование проводится в автоматическом режиме в специальных приборах.

Опосредованная транскрипцией амплификация рРНК используется для диагностики смешанных инфекций. Этот метод основан на обнаружении с помощью молекулярной гибридизации амплифицированных рРНК, специфичных для определенного вида бактерий. Исследование проводится в три этапа:

1. Амплификация пула рРНК на матрице выделенной из исследуемого материала ДНК при помощи ДНК-зависимой РНК-полимеразы.

2. Гибридизация накопленного пула рРНК с комплементарными видоспецифическим рРНК олигонуклеотидами, меченными флюорохромом или ферментами.

3. Определение продуктов гибридизации методами денситометрии, иммуноферментного анализа (ИФА).

Реакция проводится в автоматическом режиме в установках, в которых одномоментное определение рРНК, принадлежащих различным видам бактерий, достигается разделением амплифицированного пула рРНК на несколько проб, в которые вносятся комплементарные видоспецифическим рРНК меченые олигонуклеотиды для гибридизации.

Расшифруйте результаты

Реакция Райта (реакция развёрнутой агглютинации) + - сомнительная агглютинация (титр 1:50). При таких результатах рекомендуется повторная постановка р-ции Райта через некоторое время (7-10 дней)

Пробы Бюрне (кожно-аллергическая проба) ++++ - резко положительная. Она определяет способность организма специфически отвечать местной реакцией кожи на внутрикожное введение бруцеллина – фильтрата бульонной культуры бруцелл. Она становится резко положительной на 3-4 день от начала болезни, в дальнейшем сохраняется с большим постоянством на протяжении очень длительного времени, даже после клинического выздоровления.

ОФП (опсонофагоцитарная проба) 6 –слабоположительная. Её проводят с 15-20 дня заболевания. Она основана на способности сегментоядерных нейтрофилов фагоцитировать бруцеллы благодаря наличию в крови человека специфических опсонинов, нарастающих в процессе бруцеллезной болезни (можно определить по формуле: Фагоцитарное Число Больного разделить на Фагоцитарное Число Здорового (Фагоцитарное Число – это среднее число поглощенных микробных клеток в одном фагоците)).

Реакция Райта и проба Бюрне взаимно дополняют друг друга. Максимальный диагностический эффект достигается при комплексном их применение, что является надежным способом диагностики бруцеллеза. Вследствие сомнительной реакции Райта можно предположить: латентный период либо недавно перенесенное заболевание – бруцеллез. А положительная пробы Бюрне сохраняется в течение длительного времени, даже после полного клинического выздоровления.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 81

1. Гонококк и гонококковая инфекция.

Нейсcерии – грамотрицательные аэробные кокки, относящиеся к роду Neisseria, включающему 8 видов: Neisseria meningitides, Niesseria gonorrhoeae, N. flava, N. subflava, N. perflava, N. sicca.

Морфология: неподвижные неспорогенные грамотрицательные диплококки, образующие капсулу, полиморфны – встречаются в виде мелких или крупных форм а так же в виде полочек, хорошо окрашиваются анилиновыми красителями (метиленовым синим, бриллиантовым зелёным и т. д.), под действием пенициллина образуют L-формы, могут менять свойства и превратиться в грамположительную форму.

Культуральные свойства: аэробы, хемоорганотрофы; для роста требуют свежеприготовленные влажные среды с добавлением нативных белков крови, сыворотки или асцитической жидкости . Не вызывают гемолиза на средах, содержащих кровь; на средах с добавлением молока, желатина и картофеля не растут. На плотных питательных средах через 24ч, при содержании протеина II образуют слегка мутные бесцветные колонии, не содержащие его образуют круглые прозрачные колонии в виде капель росы, на жидких питательных средах растут диффузно и образуют плёнку, через несколько часов оседающую на дно.

Биохимическая активность: крайне низкая – разлагают только глюкозу, продуцируют каталазу и цитохромоксидазу, протеолитическая активность отсутствует, H2S, аммиака, индола не образует.

Антигенная структура: Содержит А и К антигены, ЛПС обладают сильной иммуногенностью, основную антигенную нагрузку несут пили и белки мембраны. Наружная мембрана содержит протеины I, II, III классов, проявляющих сильные иммуногеннные свойства

Факторы патогенности: капсула, пили, эндотоксин, белки мембраны

Капсула обладает антифагоцитарным действием. Пили обеспечивают адгезию к эпителию. Клеточная стенка содержит эндотоксин. Поверхностный белок I класса – обеспечивает устойчивость к бактерицидным факторам слизистых оболочек. Класса II – (протеины мутности, ОРА-протеины) обуславливают прикрепление к эпителию, препятствуют фагоцитозу. N. синтезируют IgA протеазу, расщепляющую Ig.

Резистентность: очень неустойчивы в окружающей среде, чувствительны к действию антисептиков, высокочувствительны к пенициллинам, тетрациклину, стрептомицину. Способны к утилизации пенициллинов при приобретении бета-лактамаз.

Патогенез:Входные ворота – цилиндрический эпителий мочеполовых путей. Гонококки прикрепляются к эпителию посредством поверхностных белков, вызывают гибель и слущивание клеток, захватываются клетками, где размножаются, попадают на БМ, после чего попадают на соед. ткань и вызывают воспаление или попадают в кровь с возможным дессиминированием.

Иммунитет – почти отсутствует.

Серодиагностика. В некоторых случаях ставят РСК Борде — Жангу. В качестве антигена используют взвесь убитых гонококков. Реакция Борде—Жангу имеет вспомогательное значение при диагностике гонореи. Она положительна при хронической и осложненной гонорее.

Лечение: антибиотикотерапия (пенициллин, тетрациклин, канамицин), иммунотерапия - Гонококковая вакцина - взвесь гонококков, убитых нагреванием, используется для вакцинотерапии хронической гонореи.

2. Понятие об экзо - и эндогенной, очаговой и генерализованной, острой и подострой, хронической, абортивной, смешанной, вторичной инфекциях. Реинфекция, суперинфекция, рецидив. Понятие о внутриутробных, профессиональных инфекциях. Примеры.

Инфе́кция — заражение живых организмов микроорганизмами — бактериями, грибами, простейшими, — или вирусами. Термин означает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии), растений (в агрономии).

Эндогенная инфекция - инфекция, обусловленная активацией уже находящегося в организме облигатно-патогенного микроба (напр., микобактерий туберкулеза) или микробами - нормальными обитателями тела человека. Обычно наступает в результате снижения естественного или (и) приобретенного иммунитета, а также в результате пассивного заноса большой дозы микроба в стерильные области тела человека. методы микробиол. д-ки такие же, как при экзогенных инфекциях. Кроме установления возбудителя, важно определить, в т ч. иммунол. методиками, поврежденное звено иммунной системы и факторы, вызвавшие его повреждение. Следует отличать от метастатической инфекции.

Экзогенная инфекция - инфекция, вызванная возбудителем, поступившим в организм из окружающей среды. Экзогенная микрофлора вегетирует на поверхности кожи и слизистых оболочек человека, находится на предметах окружающей среды, в воздухе. Экзогенная инфекция подразделяется на воздушную, капельную и контактную.

Инфекция очаговая — это И., при ко то рой процесс ло ка ли зу ет ся в опре де лен ном органе или тка ни орга низма; суще ство ва ние И. о. от рица ет ся, мож но го во рить лишь о ло каль ном про яв ле нии вза и модействия воз бу ди те ля с ма к ро орга низмом.

Очаговые инфекции вызывают, как известно, иногда, кроме тканевых и висцеральных определений, суставные, почечные, сердечно-сосудистые, эндокринные и пр., и различные неопределенные расстройства общего порядка: астению, адинамию, бессонницу или сонливость, кефалалгию, разные неопределенные мышечные и суставные алгии, пальпитации, диспептические расстройства.

Инфекция генерализованная - И., при которой возбудители распространились преимущественно лимфогематогенным путем по всему макроорганизму.

Развитие острой инфекции с включением специфических иммунных форм защиты можно разбить на ряд этапов.

1. Начало инфекционного процесса - этап, характеризующийся моментальным включением неспецифических форм иммунного реагирования .

2. Индукция специфического ответа - этап, обусловленный неспособностью врожденного иммунитета нейтрализовать патоген. Начинается формирование пула антигенспецифических Т-клеток и В-клеток . При этом на фоне раннего развития специфического ответа происходит размножение и накопление патогена.

3. Через 4-5 дня от момента заражения сформированные клоны Т- и В-клеток начинают атаку на патоген, завершающуюся его уничтожением.

4. Заключительный этап характеризуется накоплением специфических к патогену клеток памяти. В итоге с окончанием инфекционного процесса при участии факторов специфической иммунной защиты формируется состояние протективного иммунитета к конкретной инфекции.

Абортивная инфекция — одна из наиболее распространённых форм бессимптомных поражений. Такие процессы могут возникать при видовой или внутривидовой, естественной либо искусственной невосприимчивости (поэтому человек не болеет многими болезнями других животных). Механизмы невосприимчивости эффективно блокируют жизнедеятельность микроорганизмов, возбудитель не размножается в организме, инфекционный цикл возбудителя прерывается, он погибает и удаляется из макроорганизма.

Смешанные инфекции - инфекционные процессы, развивающиеся в организме при одновременном сочетанном воздействии двух и более возбудителей.

Реинфекция - повторное заражение переболевшего какой-либо инфекционной болезнью возбудителями той же болезни, приведшее к развитию инфекционного процесса.

Суперинфекция - (superinfection) - повторное заражение новым инфекционным заболеванием в условиях незавершившегося инфекционного заболевания, вызванное другим микроорганизмом, обычно устойчивым к лекарственному веществу, которое применялось для лечения первичной инфекции. Возбудителем новой инфекции может быть один из тех микроорганизмов, которые в норме являются безвредными обитателями человеческого организма, но становятся патогенными при удалении других микроорганизмов в результате приема лекарственных веществ; или же он может являться устойчивой разновидностью возбудителя первичной инфекции.;

Рецидив в медицине — возобновление болезни после кажущегося полного выздоровления (ремиссии). Рецидив объясняется тем обстоятельством, что патоген в ходе лечения не полностью исчезает из организма и, в определённых условиях, вновь вызывает появление симптомов заболевания.

Внутриутробные инфекции (ВУИ) — это различные инфекционные заболевания эмбриона, плода и новорождённого, заражение которыми происходит внутриутробно и в процессе родов. Возбудителями инфекции могут быть вирусы, бактерии и (реже) паразиты. Путь передачи — вертикальный, от матери к плоду.

Профессиональные инфекции - Инфекционные заболевания, возникновение которых связано с производственной деятельностью. Профессиональные группы риска: животноводы, заготовители кормов, ветеринары, работники мясокомбинатов, молокозаводов, предприятий по обработке кожи и меха. Заражения - через ЖКТ, поврежденные кожу или слизистые, через легкие, через переносчиков (клещи, кровососущие насекомые). Имеет сезонный характер.

Профилактика: механизация процессов, утилизация отходов животного происхождения, СИЗ, личная гигиена.

3. На прибывшем в порт судне обнаружены трупы грызунов. Наметить план лабораторной индикации возбудителя, противоэпидемических мероприятий.

В результате того, что грызуны являются переносчиками опасных инфекций (чума, лептоспироз, трихофития, микоспория, и др.) необходимо провести вскрытие и взять мазки-отпечатки с различных органов и тканей. Далее провести лабораторную диагностику данных мазков (микроскопическую, бактериологическую) и отметить присутствие или отсутствие патогенных микроорганизмов. Данные вскрытия трупа запротоколировать. Труп животного после вскрытия подлежит уничтожению.

Противоэпидемические мероприятия заключаются в обследование работников судна (при обнаружении возбудителя в грызунах) и дератизации, дезинфекции.

Читайте также: