Модель животных гепатит в

Классификация. Различают острый (паренхиматозный) гепатит, протекающий с воспалением паренхимы органа, и хронический гепатит, характеризующийся воспалительно-дистрофическими изменениями с умеренно выраженным фиброзом.

1. Инфекционный (инвазионный) гепатит.

2. Токсический гепатит

3. Лекарственный гепатит

4. Аутоиммунный гепатит.

5. Кормовой гепатит.

Этиология.

1. Инфекционный (инвазионный) гепатит. К гепатитам инфекционного происхождения относится вирусный гепатит: собак, пушных зверей, утят и других животных. Воспаление печени возникает при лептоспирозе, сальмонеллезах и многих других бактериальных болезнях.

Из патогенных простейших наиболее часто гепатит вызывают возбудители пироплазмидозов животных (бабезиоз, пироплазмоз), тейлериидозов (тейлериоз крупного рогатого скота, овец и коз), эймериозов (эймериоз кроликов, крупного рогатого скота, овец), токсоплазмозов (токсоплазмоз кошек и собак), трипанозомозов (суауру лошадей, ослов, случная болезнь лошадей), лейшманиоза собак, балантидиоза свиней и др.

2. Токсический гепатит. Гепатит вызывается экзогенными и эндогенными ядами: токсинами патогенных грибов, поражающими зернофураж, солому, силос, сенаж; химическими веществами —гранозаном, мышьяком, ртутью, сулемой, алкалоидами люпина и других растений, соланином картофеля и т. д.

3. Лекарственный. Возможны медикаментозные гепатиты после применения эритромицина, тетрациклина, террамицина, биомицина и др.

4. Кормовой. У поросят гепатит возникает при кормлении их испорченной рыбой, мясо-костной мукой, прогорклым жиром.

Неправильное питание, дача животному пищи, не свойственной для него, напрямую отражается на его печени. Сначала развивается воспаление в желчевыводящей системе, в частности в желчных протоках и желчном пузыре. Далее если заболевание вовремя не устранено воспаление может перейти на весь орган.

Хронический гепатит чаще является следствием острого гепатита, он может развиться и как самостоятельное заболевание при длительном действии ядовитых веществ. Возможен также переход гепатоза в хронический гепатит.

Патогенез. Общие патогенетические механизмы — клеточная инфильтрация, белково-углеводная и жировая дистрофии, некроз и лизис клеток печени. Преобладающее звено при остром гепатите — некроз и лизис гепатоцитов, при хроническом — их дистрофия.

Особенности патогенеза гепатита зависят от этиологического фактора, непосредственное воздействие на клетки печени оказывают вирусы специфического гепатита, возбудитель лептоспироза, которые поселяются и размножаются в клетках печени, вызывая их дистрофию, некроз и гибель.

Вредное воздействие на печень патогенных простейших заключается в том, что пироплазмы, бабезии, размножаясь в эритроцитах, разрушают их. Образуется много свободного билирубина, который не успевает обезвреживаться. Относится он к весьма ядовитым веществам, вызывает гибель печеночных клеток, их аутолиз.

При поражении печени гельминтами тоже может быть вызван гепатит вследствие механического повреждения тканей печени, аллергизации ее продуктами жизнедеятельности гельминтов. При гепатите наряду с гибелью клеток происходит их аутолиз. Целостность внутридольковых капилляров, междольковых вен и артерий, а также капилляров желчных протоков нарушается, что ведет к снижению желчеобразования и желчевыделения, развивается печеночная желтуха.

Поврежденные клетки печени теряют способность синтезировать гликоген, глюкозу, факторы свертывания крови, альбумины, участвовать в реакциях обмена аминокислот, жирных кислот и других продуктов метаболизма, утилизировать аммиак и другие вредные продукты, конъюгировать билирубин. Снижение барьерной функции печени сопровождается накоплением в крови и тканях вредных веществ, действующих на почки, сердце и другие органы, вызывая в них дистрофию и даже некрозы.

При гепатите нарушается функция центральной нервной системы (ЦНС), органов пищеварения, сердца, почек и др.

Симптомы.

1. К общим симптомам относятся угнетение, уменьшение или потеря аппетита, повышение температуры тела, увеличение объема печени, ее болезненность вследствие натяжения капсулы.

2. Отчетливо проявляется синдром печеночной (паренхиматозной) желтухи: диспептические расстройства, зуд кожи, расчесы, интенсивное желтое окрашивание слизистых оболочек и непигментированных участков кожи, повышение уровня в крови билирубина, главным образом за счет свободного и др. При остром и хроническом гепатите отмечается синдром печеночной недостаточности, проявляющийся в нарушении важнейших функций организма — расстройстве пищеварения, плохом усвоении жиров, повышенной кровоточивости, общей интоксикации, резком угнетении до коматозного состояния включительно, потере упитанности и продуктивности, истощении и т. д.

3. Гепатит сопровождается увеличением селезенки.

4. В крови снижается содержание альбумина и повышается количество альфа- и бета-глобулинов, концентрация аммиака, холестерина, активность АсАт, АлАт, ЛДГ, уменьшается активность холинэстеразы. Моча при гепатите темного цвета вследствие выделения почками билирубина и уробилиногенов.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Учитывают данные анамнеза, результаты клинических и лабораторных исследований. Необходимо исключить цирроз печени, гепатоз, холецистит и холангит.

· Цирроз печени протекает хронически без лихорадки. Печень плотная, селезенка увеличена.

· Острый гепатит от гепатоза отличается по этиологии, тяжести течения, температурной реакции.

· Хронический гепатит от гепатоза отличить трудно. При жировом гепатозе селезенка не увеличена.

Лечение.

1. Устанавливают первичную причину, при инвазионных или инфекционных болезнях проводят этиотропную терапию. Из рациона исключают недоброкачественные корма, ограничивают скармливание жирной пищи, назначают сенаж, злаковые концентраты, болтушку из отрубей, корнеплоды или картофель. Следует ограничить скармливание кормов, богатых сахарами, так как это ведет к усилению в печени липогенеза.

2. В качестве средств терапии в основном применяют препараты, улучшающие обмен в печеночных клетках (гепатопротекторы), и препараты противовоспалительного и иммунодепрессивного действия.

3. В качестве гепатопротекторов используют препараты витаминов А, Е, С, В1, В6, В12, кокарбоксилазу, липоевую кислоту, эссенциале и другие в соответствующих дозах.

4. Под действием ретинола улучшается биосинтез глюкозы, ускоряются окислительные процессы в печени.

5. Токоферол обладает антиоксидантным действием, предотвращает жировую инфильтрацию и дистрофию печени.

6. Под влиянием аскорбиновой кислоты повышается фагоцитарная активность ретикулогистиоцитарных клеток печени, витамина К и его аналога викасола, стимулируется синтез в печени протромбина, проконвертина и других факторов свертывания крови.

7. Тиамин ускоряет синтез углеводов из молочной и пировиноградной кислот, превращение глюкозы в фруктозу, регулирует уровень сахара в крови, пиридоксин участвует в процессах декарбоксилирования и трансаминирования аминокислот в печени.

8. Цианкобаламин дают внутрь, но чаще вводят внутримышечно как вещество, повышающее детоксицирующую функцию печени. Курс лечения витаминными препаратами — 15-30 дней.

9. Кокарбоксилазу, эссенциале, липоевую кислоту назначают в индивидуальных дозах курсом 15-30 дней и более.

10. Ограничено применение противовоспалительных й иммунодепрессивных средств (преднизолона). Для обезвреживания аммиака рекомендуется внутрь глутаминовая кислота по 0,5-1 г на 100 кг массы животного. При хроническом гепатите дают желчегонные средства (сульфат магния, оксафенамид, аллохол и др.).

Профилактика. Проводят общие и специальные мероприятия по недопущению возникновения инфекционных и инвазионных болезней, осуществляют своевременное их лечение. Не допускают использования испорченных и недоброкачественных кормов.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Тупаи, или древесные землеройки, представляют собой мелких млекопитающих, похожих по виду на белок.

Морфологические и поведенческие характеристики группы были широко распространены

характеризуются и, несмотря на то, что ранее были классифицированы как приматы, недавние исследования

поместил группу в свою семью, Тупаиды. Геномный анализ показал, что

род Тупая ближе к людям, чем к грызунам. К тому же,

тупаи восприимчивы к вирусу гепатита В и вирусу гепатита С. Единственный другой

экспериментальное животное, которое, как было показано, чувствительно к обеим этим вирусам, является

шимпанзе, но ограничения на тестирование на животных означают, что эксперименты, использующие

шимпанзе стали практически невозможными. Следовательно, развитие тупаи для

использование в качестве модели инфекции животных может стать мощным инструментом исследования вируса гепатита

и в доклинических исследованиях по развитию лекарств.

Tupaia belangeri принадлежит к семейству Tupaiidae, которая состоит из четырех

родов и 19 сохранившихся видов (Таблица 1Таблица 1.Создание семейства Tupaiidae [1] TaxaMorphologicalcharacteristicsReproductivecharacteristicsWeaning andlongevityDistributionFamily: TupaiidaeGenus: Tupaia * Породы:

belangeriSubspecies:

belangerichinensisBW: 50-270 gHBL: 12-21 смNN: 1-3 парыGP: 41-55 дл: 1-5NBW: 6-10 gW: ок. 30 dL: 9-12 лет * Породы: chrysogaster,

dorsalis, glis, gracilis, javanica, longipes, minor, moellendorffi, montana,

nicobarica, palawanensis, picta, splendidula, tanaTropical forestin Юго-Восточная АзияGenus: Anathana ellioti BW: 180 gHBL: 19 cmNN: 3 парыUKUKGenus: Dendrogale melanura, murina

BW: 60 gHBL: 13 cmNN: 1 пара GP: 41-55 дл: 1-5NBW: 6-10 г W: ок. 30 dL: 9-12 г. Род: Urogale everettiBW: 220-359 gHBL: 20 смNN: 2 парыGP: 30 dL: 1-4NBW: 10 gW: ок. 30 dL: 6 лет * BW: масса тела; HBL: длина головы; NN: количество сосков; ГП: период беременности;

L: размер помета; NBW: масса тела новорожденного; W: отлучение; L: продолжительность жизни; Великобритания: неизвестно.

Взрослая женская тупая (Tupaia belangeri), которая ведется на кафедре

гигиены животных, Университет Кагошимы.

Сходства между Tupaia spp. и приматы впервые были представлены в

1920-е годы; например, Ле Грос Кларк предположил, что древесные землеройки и приматы

связанных с анатомией мозга [20]. Однако последние

молекулярные исследования отделили тупаев от приматов и поместили их в порядок

Scandentia и в пределах grandorder Euarchonta, который также содержит Приматы и

Дермоптера [17].

Тупая активна в дневное время, а комнаты для животных освещены с 7:00 до 21:00

с относительной влажностью 50-60% и температурой при 26 ° С. Их продуктами являются CMS-1M (CREA,

Япония) 20 г, яблоко, банан и вареное яйцо, каждый день. Они обычно скользят в коробки, как

как только кто-то входит в комнату, мы можем поймать их по сети. Мы можем кровоточить примерно

0,5 мл от хвоста или ноги вены раз в 2 недели. Тупаи можно размножаться через 6-9 месяцев

возраста и легко дать средним 4 младенцам после приблизительно 45 дней беременности. Тапаия

обычно имеет несколько проблем со здоровьем, но иногда показывает диарею от Escherichia

coli, пневмония Klebsiella или простейшие, которые могут быть проверены

карантин. Инбредная тупая еще не установлена.

Эволюционная характеристика коротких вкрапленных элементов 7S RNA (SINE)

показало, что 7S РНК является компонентом частицы распознавания цитоплазматического сигнала [33] у приматов [5], тупаи [25] и грызунов [18], то есть всех членов плацентарного млекопитающего

порядок Супраприматов и суперпорядок Euarchontoglires. Ископаемое Алу

мономер ранее считался самым старым общим предком всех 7S РНК-производных

SINE [27], и считалось ограниченным

приматов [17]. Тупая обладает

специфические, химерные, S-типа Ту-типа II, которые могут иметь общего предка с грызунами B1 SINE

[27]. Филогенетический анализ 7S L РНК-производных

SINE показали, что тупаи могут быть сгруппированы с приматами и дермоптерами в Euarchonta,

в то время как Rodentia и Lagomorpha могут быть сгруппированы с Glires [17].

Анализ цельного генома несколькими группами ([8],

Tsukiyama-Kohara и др., В процессе подготовки)

генетические отношения между тупаями и людьми. Аналогично, филогенетический анализ, основанный на

целые геномные последовательности показали, что люди ближе к тупаям, чем к мышам (рис. 2, 2. Дендрограмма, показывающая отношения между приматами, древесными землероями и грызунами.

Филогенетическое дерево, построенное с использованием ортологичных генов в 4-кратных вырожденных сайтах

метод максимального правдоподобия. Длины ветвей представляют собой коэффициент нейтральной расходимости

а синие символы указывают значения бутстрапа.

Выравнивание аминокислотных последовательностей вирусных рецепторов. (A) Выравнивание CD81 амино

кислотные последовательности из тупаи, человека и мыши. Различные аминокислоты указывали

красный цвет. Значительные аминокислоты для связывания с белком E2 HCV были окружены

квадрат (Ile182, Asn184 и Phe186) [14, 6]. (B) Выравнивание аминокислотных последовательностей NTCP из

тупайи, человека и мыши. Различные аминокислоты были обозначены красным цветом. HBV

пред-S1-связывающая область [37] была окружена

перерыв линия коробка.

Высокая степень генетической гомологии между несколькими белками рецептора нейромодулятора в

древесные землеройки и приматы означали, что Тупая была широко

используется в доклинических исследованиях, особенно в области токсикологии и вирусологии

[10]. Хотя взрослые мужские тупаи демонстрируют сильные

территориальность в их естественной среде обитания, сосуществование двух мужчин в визуальных и

обонятельный контакт в лаборатории приводит к созданию стабильного

доминирующие-подчиненные отношения, с подчиненными, показывающими различные стресс-индуцированные

изменения поведения, физиологии и центральной нервной деятельности [9]. Эти изменения, представленные подчиненными мужскими тупаями,

аналогичные тем, которые наблюдаются у пациентов с депрессией, и могут быть применимы к

доклинические исследования антидепрессантов [11].

Различные аспекты поведения человека, развития младенцев, коммуникации и социальной структуры

также можно было бы изучить в тупайе [22,

23].

Тупайя также применялась в исследованиях вирусной инфекции, особенно при гепатитах В и

C вирусы (HBV и HCV) [12]. Для этих вирусов

Только существующая модель животного происхождения — это шимпанзе. Однако, поскольку шимпанзе

являются долговечными (более 50 лет), очень дорогими и подвержены строжайшему благосостоянию животных

некоторые группы пытались разработать Тупайю для использования в качестве

модель заражения животных. Патогенез HCV характеризовался с использованием различных трансгенных мышей

животных, и у них могут развиться хронический гепатит, цирроз печени и гепатоцеллюлярный

карциномы [30], однако естественная инфекция

трудно установить у этих мышей. HCV может успешно установить инфекцию в

гуманизированных химерных мышей [15, 24], но у них нет иммунного ответа, поэтому,

патогенность HCV не может быть охарактеризована.

Ранее мы проводили эксперименты по инфекции с использованием ВГС в Тупаи и

характеризуется патогенезом у этого животного [2].

Хроническая инфекция HCV, которая проявляется как цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома, является

легко устанавливается [1]. В настоящее время около 170

миллионы людей во всем мире могут быть инфицированы HCV [35]. Нынешняя стандартная терапия хронического гепатита С представляет собой комбинацию

пегилированного интерферона (IFN) альфа-2а и нуклеозидного аналога рибавирина. Недавно, без IFN

комбинации противовирусных агентов прямого действия были протестированы для клинического применения и могут

достигают значительной противовирусной активности [29]. Однако,

до настоящего времени не было разработано никаких вакцин против инфекции HCV, главным образом из-за отсутствия

подходящие экспериментальные системы животных.

Мы вводили тупаи с сывороткой из хронического пациента с гепатитом С (HCR6, 3,7 ×

104 50% инфекционная доза / мл шимпанзе) или воссозданный вирус (RCV, генотип

1b). Прививка сывороткой пациента вызывала выраженные колебания в сыворотке аланина

аминотрансферазы (ALT) — от 2-5 раз в обеих тупаях — что указывает на острый

гепатит (рис. 4). 4. Экспериментальный дизайн инфекции HCV и повторного инфицирования тупаии.

Курс инфекции HCV в тупаи. (A) Tupaias № 5 и 6 инокулировали

сыворотка пациента HCR6. Serum ALT (IU / ml) и вирусные нагрузки, измеренные как количество РНК HCV

(копии / мл), измеряли более 120 недель. Установленная точка для ALT сыворотки в необработанных

tupaias составлял 22,3 IL / мл (n = 23). У животных с отрицательным контролем не было достоверных ALT

колебания более 2 лет (n = 3). РНК HCV не была обнаружена в отрицательном

контроль через более чем 2 года (n = 3). (B) Tupaias № 4 и 8 инокулировали

RCV как для инокулированных животных HCR6.

(A) Макроскопический взгляд на печень, которую инокулируют сывороткой HCR6 пациента через 2 года

(Tup.5, значение ALT сыворотки составляло 25 МЕ / л при аутопсии). (B) Окрашивание HE (× 40, × 100, × 200;

шкалы показывают **) и окрашивание серебром (× 160, × 200) ткани печени (Tup 5) были

указано. Наблюдались лимфоцитарная инфильтрация, стеатоз и фиброгенез. (С)

Судан IV окрашивание ткани печени Tup5 (справа) и неинфекция (слева).

Несколько групп успешно заразили тупаи с помощью HBV, как показано ниже. В культуральной среде,

Было показано, что инфицирование HBV продуцирует антиген HBs (Ag) и HBeAg. Инфекция HBV в

новорожденные и взрослые тупаи индуцировали продукцию HBsAg, HBsAb, HBcAb и HBeAb; все

взрослые были успешно инфицированы [34].

Экспериментальная инфекция тупаев с HBV была успешной примерно у 55%

животные инокулировали [38]. Инфекция HBV и афлатоксин

B1 проявлял синергический эффект при гепатокарциногенезе [21]. Для установления хронической инфекции HBV новорожденные древесные насекомые были инфицированы

HBV [36]. Было установлено, что шесть из 46 новорожденных младенцев

восприимчивы к инфекции HBV через 48 недель после инокуляции. Гистологический анализ печени

ткани от инфицированных тупаев выявили хронические симптомы гепатита, такие как жировые, жирные

и эозинофильная дегенерация гепатоцитов, лимфоцитарная инфильтрация и гиперплазия

небольшие желчные протоки в области портала [28]. Одна тупая

инфицированных HBV в течение более 6 лет, показали множественные некротические области [28]. Эти данные показывают, что хотя эффективность

инфекция должна быть улучшена в будущем, тупаи потенциально хорошо подходят для использования в качестве

модель для инфекции HBV.

Сообщалось также, что тупайцы заражаются определенными вирусами, такими как герпес тупаи

вирус, который индуцирует туморогенность [4] и

потенциально с непатогенным тумаическим парамиксовирусом [32]. Тупаи также инфицированы TTV [26], аденовирусом тупаи [3] и гриппом

вируса [40].

Тупая обладает значительной генетической гомологией как с людьми, так и с приматами, и

считается хорошо подходящим для использования в качестве модели для исследований вирусной инфекции и

доклиническое развитие лекарств. В настоящее время трудности, связанные с поддержанием и

обработка тупаии является основными факторами, ограничивающими широкое распространение этого животного для использования в

инфекции. Однако оптимизация этих вопросов будет способствовать использованию тупаев как

экспериментальное животное. Кроме того, разработка генетических методов модификации тупаии

геном также увеличит потенциальную ценность тупаи как модельного животного, так как это

облегчить подробные исследования вирусного патогенеза и оценки лекарственных средств.

Мы благодарим сотрудников Департамента гигиены животных на Объединенном ветеринарном факультете

Медицина в Университете Кагосима, а также на кафедре микробиологии и клеточной биологии

Токийский столичный институт медицинских наук за помощь в уходе за животными,

особенно д-р Ютака Амако. Эта работа была поддержана грантами Министерства

Образования, культуры, спорта, науки и техники Японии и Министерства здравоохранения,

Труда и благосостояния Японии.

Этиотропное лечение отсутствует

Специфическая профилактика

Противовирусный иммунитет

Особенности вирусологического метода диагностики (культивирование, индикация, идентификация вируса) нет

После перенесенного гепатита А формируется стойкий специфический гуморальный пожизненный иммунитет, связанный с IgG, и местный иммунитет слизистых оболочек кишечника, обусловленный S-IgA.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий как и при других кишечных инфекциях. Необходима проверка качества питьевой воды и пищевых продуктов. Контактные лица наблюдаются и обследуются в течение 50 дней. В очагах проводится дезинфекция хлорсодержащими препаратами.

Для активной специфической профилактики разработаны живые, убитые и рекомбинантные вакцины, однако в настоящее время применяются инактивированные вакцины. Все современные вакцинные препараты, такие как Геп-А-ин-Вак (Россия), Hawrix (Бельгия), Avaxim (Франция) представляют собой высокоочищенную взвесь частиц вируса (штаммы ЛБА-86, GBM, НМ-175), инактивированных формальдегидом и адсорбированных на адъюванте - гидрооксиде алюминия. Считается, что двухразовая иммунизация создает иммунитет, по прочности сравнимый с инфекционным.

Экстренная профилактика. Проводится по эпидемическим показаниям лицам, имевшим контакт с больными, донорским иммуноглобулином с высоким титром антител к ВГА.

Симптоматическое и патогенетическое, оно включает рациональную диету, сбалансированную витаминотерапию, при тяжелых формах применяется дезинтоксикационная терапия.

1. Таксономия, классификация

Гепатит В(сывороточный, парентеральный, посттрансфузионный гепатит) - антропонозное инфекционное заболевание с преимущественным поражением печени, протекающее в различных клинических формах - от вирусоносительства, острого и хронического гепатита до цирроза печени и первичного рака печени.

Вирус гепатита В (ВГВ. HBV) относится к семейству Hepadnaviridae, роду Orthohepadnavirus. Это единственный ДНК-геномный вирус среди истинных гепатотропных вирусов.

2.Морфология, размеры, особенности генома

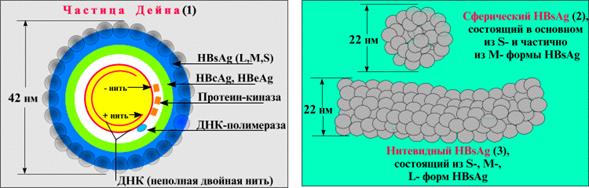

Строениевириона. Вирион ВГВ (частица Дейна) - сферической формы, диаметром 42 нм (рис. 24). Имеет сердцевину (ядро, core) и поверхностную оболочку (суперкапсид).

Рис. 24 Схема вируса гепатита B

Сердцевина состоит из капсида с кубическим типом симметрии, образованного 180 капсомерами, в который заключен уникальный геном вируса: кольцевая частично двунитевая молекула ДНК; минус-нить ДНК имеет полную длину (3200 нуклеотидов), плюс-нить ДНК - неполная (1700-2800 нуклеотидов). В состав генома входят 2 вирусных фермента - ДНК-зависимая РНК-полимераза (обратная транскриптаза) и протеинкиназа. Геном ВГВ маленький и экономичный, его молекулярная масса составляет 2,1 мД.

Поверх сердцевины расположена липидсодержащая оболочка - суперкапсид, содержащая гликопротеины, представляющие собой HbsAg.

Антигены.ВГВ имеет сложное антигенное строение. В состав вириона входит 4 антигена. HBsAg- поверхностный (австралийский), два сердцевинных антигена - HBcAg(core-антиген) и HBeAg(антиген инфекционности). Эти антигены считаются основными. Роль четвертого - HBxAg- пока полностью не выяснена, считается, что он важен для развития первичной гепатоцеллюлярной карциномы.

HBs-Ag является протективным антигеном, по химическому составу — гликопротеин. Он содержит S-, М- и L-белки, все они входят в состав суперкапсида вириона в разных пропорциях: S-белок составляет 92%, М-белок - 4% и L-белок - 1%.

HbsAg содержит группоспецифическую антигенную детерминанту (а) и две пары взаимоисключающих типоспецифических детерминант (d/y) (w/r), их комбинации дают 8 основных подтипов (adr, adw, ауr и т.д.) вируса гепатита В. Детерминанта (а) обеспечивает перекрестное формирование иммунитета ко всем подтипам вируса. Подтипы ВГВ важны как эпидемиологические маркёры при изучении распространения вируса среди населения.

S-белок (основной), поступая в кровь в свободном виде, полимеризуется и образует неинфекционные сферические (диаметр 22 нм) или трубчатые частицы (22 нм х 200-400 нм). Эти агрегаты HBs Ag в большом количестве обнаруживаются в сыворотке крови у больных острым и хроническим гепатитом В (10 11 -10 13 /мл), а также у вирусоносителей.

М-белок (средний) ответственен, предположительно, за адсорбцию вируса на рецепторах гепатоцитов ограниченного круга хозяев (человек, обезьяна шимпанзе).

L-белок (большой) играет важную роль в морфогенезе вируса и в выходе вируса из клетки.

HBcAg и HBeAg - два внутренних антигена ВГВ находятся в сердцевине вириона и кодируются одним геном, но пути их трансляции различны. HBcAg представляет собой белок, гомогенный в антигеном отношении, он обнаруживается в ядрах гепатоцитов. HBeAg является укороченным HBcAg, он гетерогенный. Свободный HBeAg можно обнаружить в сыворотке крови вместе с HBsAg, что свидетельствует об активной репликации вируса в гепатоцитах.

Резистентность.ВГВ обладает значительной устойчивостью к температуре. При комнатной температуре он сохраняет жизнеспособность в течение трех месяцев, в холодильнике — 6 месяцев, в замороженном состоянии - годами. Вирус сохраняет свои инфекционные свойства после повторного замораживания и оттаивания. Его инфекционность полностью утрачивается при автоклавировании (120°С, 45 мин.), при стерилизации сухим жаром (180°С, 60 мин.). Вирус устойчив к кислым значениям рН, но разрушается в щелочной среде. ВГВ инактивируется перекисью водорода, УФ-облучением, хлорамином (через 2 ч.), формалином (через 7 сут.), формальдегидом (в течение 1 ч.).

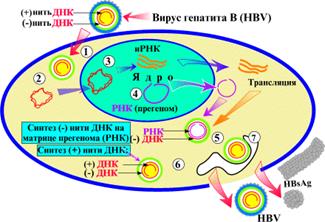

3. Этапы репродукции

Прикрепление HBV к гепатоцитам определяется HBsAg (рис. 25), который связывается с полимеризованным человеческим сывороточным альбумином и другими сывороточными белками, что облегчает взаимодействие вируса и мишени в печени. После проникновения сердцевины вируса (1) в гепатоцит неполная нить ДНК-генома достраивается; формируется полная двунитевая циркулярная ДНК(2) и созревший геном(3) попадает в ядро клетки. Транскрипция генома контролируется клеточными элементами транскрипции, находящимися в гепатоцитах. При транскрипции генома образуются четыре иРНК, включая иРНК-прегеном(4), больший (3500 нуклеотидов), чем геном (3200 нуклеотидов). Прегеном кодирует HBe- и HBc-антигены, полимеразу и белковый праймер для репликации ДНК, а также является матрицей для репликации генома вируса. Информационные РНК перемещаются из ядра клетки в цитоплазму и транслируются с образованием белков вируса. Белки сердцевины собираются вокруг прегенома (иРНК, 3500 нуклеотидов). Нуклеокапсид сердцевины содержит РНК-зависимую ДНК-полимеразу, имеющую активность обратной транскриптазы и рибонуклеазы H. В результате синтезируется минус (-) ДНК (5), после чего РНК разрушается действием рибонуклеазы H, поскольку далее синтезируется плюс (+)ДНК на матрице минус (-)ДНК (6). Оболочка вириона образуется на HBs-содержащих мембранах эндоплазматической сети или аппарата Гольджи (7). Сформировавшийся вирион выходит из клетки экзоцитозом.

Рис. 25 Этапы репродукции вируса гепатита B

Продуктивная инфекция ведет к развитию типичной острой формы гепатита В. В этом случае последовательно появляются все серологические маркёры вируса.

Таким образом, уникальностью репродукции ВГВ является:

1) его высочайший тропизм к клеткам печени;

2) наличие маленького экономичного генома;

3) репликация через промежуточную РНК-структуру. Взаимодействие ВГВ с гепатоцитами может проходить по продуктивному механизму, описанному выше, или по интегративному. При интегративной инфекции после достройки второй нити ДНК происходит ее встраивание в геном гепатоцита в форме провируса вблизи сильного промотора. В этом случае клетка начинает синтезировать в большом количестве HBsAg вируса. При интегративной инфекции развивается вирусоносительство и хронизация процесса, показателем этого является избыточное накопление в сыворотке крови только HBsAg вируса.

Наряду с поражением печени, у ВГВ обнаружена внепеченочная репродукция в мононуклеарных клетках крови, костного мозга, селезенки, лимфатических узлах, что позволяет ВГВ ускользать от контроля иммунной системы, так как моноциты и лимфоциты ею не контролируются.

4. Эпидемиология

Гепатит В относится к антропонозным инфекциям. Восприимчивость людей к ВГВ высокая. Источником инфекции являются больные любыми формами гепатита В и вирусоносители. Вирус обнаруживается в различных секретах организма: в сыворотке крови, слюне, сперме, менструальной крови, вагинальном секрете, слезной жидкости, поте, моче, ликворе др.

Основной механизм передачи вируса - кровно-контактный.Для заражения достаточно 10 -4 - 10 -5 мл инфицированной крови. Вирус может передаваться естественным путем

половым или от матери ребенку (во время беременности, при родах и через грудное молоко). В семьях с больным хроническим гепатитом В возможна горизонтальная передача при пользовании общими предметами гигиены (зубные щетки, расчески, бритвенные приборы, мочалки, полотенца, постельное белье).

Парэнтеральный (искусственный) путь передачи осуществляется при переливании крови и ее препаратов, при использовании медицинских инструментов, контаминированных вирусами (вследствие нарушение режима стерилизации инструментов и оборудования), при стоматологических и косметических манипуляциях, маникюре, бритье, татуировках и пр. Все шире в настоящее время распространяется ВГВ при внутривенном введении наркотиков.

Таким образом, к группам риска по заражению парентеральными гепатитами, в том числе гепатитом В, относятся: гомосексуалисты, проститутки, наркоманы, реципиенты гемопрепаратов, доноры, дети, рождающиеся от матерей-носителей ВГВ. Значительному риску подвергаются медицинские работники, постоянно контактирующие с кровью и ее препаратами, например хирурги, гематологи, акушеры-гинекологи, персонал гемодиализных центров и др.

Гепатит В наблюдается преимущественно в виде спорадических случаев, независимо от сезона года. У него отсутствует цикличность и преимущественное поражение определенных возрастных категорий. Регистрируются вспышки внутрибольничного инфицирования ВГВ (до 10%) при нарушении санитарно-противоэпидемического режима. Летальность при острой форме гепатита В составляет 1-2%, при хронической форме гепатита В - 5% и более.

5. Клинические проявления

Парентеральный механизм заражения ВГВ обеспечивает его попадание в кровяное русло, вирусемию и далее гематогенный занос в печень. Течение гепатита В и его исход зависит от вида взаимодействия вируса с гепатоцитом (продуктивный или интегративный тип взаимодействия) и иммунного статуса организма.

При продуктивном типе взаимодействия и достаточно сильном иммунитете развивается острая форма гепатита, имеющая циклическое течение:

- инкубационный период (1-6 месяцев);

- продромальный (безжелтушный) периоды - от 1-5 дней до 1 месяца;

- разгар заболевания (желтушный период) - 1 -4 недели;

- реконвалесценция - от 2 до 12 месяцев.

Вирус после инфицирования оказывается в крови и сразу заносится в печень. Благодаря специфическому полипептиду в составе HBsAg и чувствительным к нему рецепторам на поверхности гепатоцита, происходит проникновение вириона в клетки с последующей репродукцией. На поверхности пораженных гепатоцитов экспрессируются как зрелые вирионы, так и их антигены. Предполагается, что ВГВ не вызывает гибель пораженных клеток (не обладает прямым цитопатическим действием), его освобождение и выход из инфицированных гепатоцитов осуществляется путем их разрушения цитотокси-ческими клетками - N-киллерами, сенсибилизированными Т-лимфоцитами, макрофагами. При этом освобождаются как зрелые вирионы, так и вирусные антигены HBsAg, а также HBeAg и HBcAg. Против них в крови накапливаются специфические антитела. Таким образом, выход вирусов происходит путем почкования и цитолиза гепатоцитов. Совместное действие клеточных и гуморальных факторов иммунитета приводит к элиминации ВГВ из организма.

При неадекватном иммунном ответе заболевание может приобретать хроническое течение и осложняться циррозом печение.

Иммунная патология при гепатите В может проявляться в следующих формах.

При слабом иммунном ответе или при дефектах иммунной системы острый гепатит В может переходить в затяжную или хроническую формы: цитотоксические клетки не вызывают цитолиза инфицированных гепатоцитов, вирус длительно персистирует в них и, следовательно, не происходит элиминации возбудителя из организма.

Значительную роль в патологическом процессе при гепатите В играют аутоиммунные реакции, при которых появляются аутоантитела к собственным компонентам гепатоцитов, в том числе и неинфицированным (полиальбумин, липополипротеин и др.), это ведет к разрушению как инфицированных, так и здоровых клеток сенсибилизированными Т-лимфоцитами. Гибель гепатоцитов при хроническом гепатите В возможна также в результате апоптоза. Все эти процессы приводят к некрозу паренхимы печени.

По механизмам поражения внепеченочная патология - это патология иммунокомплексного генеза. Иммунные комплексы образуются в результате связывания освобождающихся вирусных антигенов со специфическими антителами. Они с током крови заносятся в различные органы, вызывая их поражение. Этим объясняется развитие при гепатите В таких осложнений как гломерулонефрит, васкулиты. артерииты, артралгия, кожные высыпания и др.

Наблюдается также иммуноклеточная патология, обусловленная ГЗТ (миокардит, полимиозит, панкреатит); поражение системы крови (иммунные цитопении, аутоиммунная гемолитическая анемия, лейкозы).

Другой формой заболевания, связанной с длительно текущим хроническим гепатитом В, является развитие первичного рака печени. В случае первичной гепатоцеллюлярной карциномы в клетках опухоли человека обнаруживается интегрированная ДНК ВГВ.

В случае интегративной формы взаимодействия ВГВ с гепатоцитами, инфекция проявляется в виде здорового вирусоносительства. Инфицированные клетки продуцирует в большом количестве HBs-Ag, вто же время репродукция вирусов не наблюдается. В сыворотке крови вирусоносителей в большом количестве содержатся неинфекционные, а именно не содержащие вирусного генома, агрегаты HBs-Ag в виде сферических или трубчатых частиц.

Клинические формы гепатита В подразделяются по типу, течению и тяжести заболевания. По типу инфекции различают субклиническую, стертую, безжелтушную и желтушную формы, по течению - острую, затяжную и хроническую. Выделяют по тяжести легкую, среднетяжелую, тяжелую, - злокачественную и фульминантную (молниеносную) формы гепатита В.

Таким образом, при инфицировании ВГВ может наблюдаться широкий спектр клинических проявлений: от острой (бессимптомной или желтушной) саморазрешающейся инфекции до персистирования вируса с развитием хронического гепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

У лиц, инфицированных ВГВ, может развиться гепатит D, осложняющий течение основного заболевания (микст-гепатит В + D). Гепатит D вызывается дельта-агентом (BrD, HDV), имеющим РНК в качестве генетического материала. Этот агент способен размножаться и поражать печень только в присутствии ВГВ, выполняющего роль помощника. Дельта - агент является сателлитом ВГВ, он использует HBs-Ag ВГВ для построения собственной внешней оболочки. На пораженные гепатоциты он оказывает прямое цитопатическое действие.

Гепатит D - антропонозное заболевание, возбудитель передается только парэнтерально, группами риска являются люди, получающие повторно переливания крови или ее препаратов, наркоманы, гомосексуалисты и др.

При коинфицировании (одновременном заражении ВГВ и BГD) чаще всего развивается острый гепатит. Для такого микст-гепатита характерна среднетяжелая форма, завершающаяся выздоровлением, однако может развиться фульминантная форма.

При суперинфицировании (наслоении гепатита D на гепатит В) развиваются среднетяжелые и тяжелые формы, часто переходящие в хронический гепатит.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: