Методы обнаружения вирусов при культивировании

Для культивирования вирусов используют культуры клеток, куриные эмбрионы и чувствительных лабораторных животных. Эти же методы используют и для культивирования риккетсий и хламидий — облигатных внутриклеточных бактерий, которые не растут на искусственных питательных средах.

Культуры клеток.Культуры клеток готовят из тканей животных или человека. Культуры подразделяют на первичные (неперевиваемые), полуперевиваемые и перевиваемые.

Приготовление первичной культуры клеток складывается из нескольких последовательных этапов: измельчения ткани, разъединения клеток путем трипсинизации, отмывания полученной однородной суспензии изолированных клеток от трипсина с последующим суспендированием клеток в питательной среде, обеспечивающей их рост, например в среде 199 с добавлением телячьей сыворотки крови.

Перевиваемые культуры в отличие от первичных адаптированы к условиям, обеспечивающим им постоянное существование in vitro, и сохраняются на протяжении нескольких десятков пассажей.

Перевиваемые однослойные культуры клеток приготовляют из злокачественных и нормальных линий клеток, обладающих способностью длительно размножаться in vitro в определенных условиях. К ним относятся злокачественные клетки HeLa, первоначально выделенные из карциномы шейки матки, Нер-3 (из лимфоидной карциномы), а также нормальные клетки амниона человека, почек обезьяны и др.

К полуперевиваемым культурам относятся диплоидные клетки человека. Они представляют собой клеточную систему, сохраняющую в процессе 50 пассажей (до года) диплоидный набор хромосом, типичный для соматических клеток используемой ткани. Диплоидные клетки человека не претерпевают злокачественного перерождения и этим выгодно отличаются от опухолевых.

О размножении (репродукции) вирусов в культуре клеток судят по цитопатическому действию (ЦПД), которое может быть обнаружено микроскопически и характеризуется морфологическими изменениями клеток.

Характер ЦПД вирусов используют как для их обнаружения (индикации), так и для ориентировочной идентификации, т. е. определения их видовой принадлежности.

Один из методов индикации вирусов основан на способности поверхности клеток, в которых они репродуцируются, адсорбировать эритроциты — реакция гемадсорбции. Для ее постановки в культуру клеток, зараженных вирусами, добавляют взвесь эритроцитов и после некоторого времени контакта клетки промывают изотоническим раствором хлорида натрия. На поверхности пораженных вирусами клеток остаются прилипшие эритроциты.

Другой метод — реакция гемагглютинации (РГ). Применяется для обнаружения вирусов в культуральной жидкости культуры клеток либо хорионаллантоисной или амниотической жидкости куриного эмбриона.

Количество вирусных частиц определяют методом титрования по ЦПД в культуре клеток. Для этого клетки культуры заражают десятикратным разведением вируса. После 6—7-дневной инкубации их просматривают на наличие ЦПД. За титр вируса принимают наибольшее разведение, которое вызывает ЦПД в 50 % зараженных культур. Титр вируса выражают количеством цитопатических доз.

Более точным количественным методом учета отдельных вирусных частиц является метод бляшек.

Некоторые вирусы можно обнаружить и идентифицировать по включениям, которые они образуют в ядре или цитоплазме зараженных клеток.

Куриные эмбрионы.Куриные эмбрионы по сравнению с культурами клеток значительно реже бывают контаминированы вирусами и микоплазмами, а также обладают сравнительно высокой жизнеспособностью и устойчивостью к различным воздействиям.

Для получения чистых культур риккетсий, хламидий. и ряда вирусов в диагностических целях, а также для приготовления разнообразных препаратов (вакцины, диагностикумы) используют 8—12-дневные куриные эмбрионы. О размножении упомянутых микроорганизмов судят по морфологическим изменениям, выявляемым после вскрытия эмбриона на его оболочках.

О репродукции некоторых вирусов, например гриппа, оспы, можно судить по реакции гемагглютинации (РГА) с куриными или другими эритроцитами.

К недостаткам данного метода относятся невозможность обнаружения исследуемого микроорганизма без предварительного вскрытия эмбриона, а также наличие в нем большого количества белков и других соединений, затрудняющих последующую очистку риккетсий или вирусов при изготовлении различных препаратов.

Лабораторные животные.Видовая чувствительность животных к определенному вирусу и их возраст определяют репродуктивную способность вирусов. Во многих случаях только новорожденные животные чувствительны к тому или иному вирусу (например, мыши-сосунки — к вирусам Коксаки).

Преимущество данного метода перед другими состоит в возможности выделения тех вирусов, которые плохо репродуцируются в культуре или эмбрионе. К его недостаткам относятся контаминация организма подопытных животных посторонними вирусами и микоплазмами, а также необходимость последующего заражения культуры клеток для получения чистой линии данного вируса, что удлиняет сроки исследования.

Лабораторные исследованияпри проведении идентификации вирусов и диагностике вирусных инфекций включают следующие этапы: выделение, культивирование, индикация (выявление) и идентификация вирусов.

2.3.1 Культивирование вирусов

Вирусы не растут на искусственных питательных средах, а размножаются только внутриклеточно. Крупным достижением было предложение Р. Гудпасчура в 1932 г. использовать для культивирования вирусов куриные эмбрионы. Окончательное решение проблемы культивирования вирусов оказалось возможным лишь после того, как были разработаны основные способы культивирования клеток вне организма.

Использование куриных эмбрионов. Куриные эмбрионы – практически идеальные модели для культивирования некоторых вирусов (например, гриппа и кори). Замкнутая полость эмбриона препятствует проникновению микроорганизмов извне, а также развитию спонтанных вирусных инфекций. Эмбрионы применяют для первичного выделения вирусов из патологического материала; для пассирования и сохранения их, а также для получения необходимых количеств вируса. Некоторые возбудители (например, герпесвирусы) вызывают характерные изменения (по ним можно распознавать заболевание).

Для заражения обычно используют куриные эмбрионы 7–12-дневного возраста. Перед заражением определяют жизнеспособность эмбриона путем овоскопирования (просматривают в проходящем свете). Живые эмбрионы при овоскопировании проявляют двигательную активность, хорошо виден сосудистый рисунок. Простым карандашом очерчивают границы воздушной камеры.

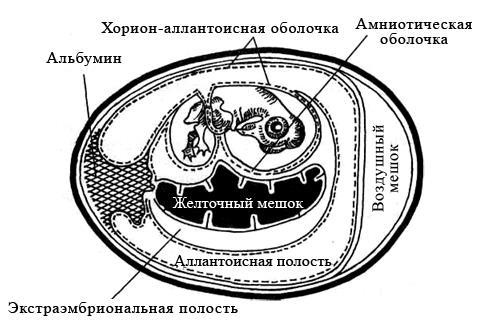

Куриные эмбрионы заражают вируссодержащим материалом в асептических условиях стерильными инструментами, предварительно обработав скорлупу над воздушным пространством йодом и спиртом. Заражение проводят на хорион-аллантоисную оболочку, в амниотическую или аллантоисную полость, либо в желточный мешок (рисунок 29). Выбор метода заражения зависит от биологических свойств вируса.

Рисунок 29 – Схематическое изображение развивающегося куриного эмбриона

Культура клеток. Вначале был использован метод переживающих тканей. Он заключался в том, что в колбу, содержащую питательную среду, вносили кусочек ткани. Клетки некоторых тканей в таких условиях могут переживать (но не размножаться) до 30 дней, а в них могут размножаться вирусы. Однако этот способ давал очень небольшой выход вирусов. Необходимо было разработать условия, при которых клетки ткани могли бы свободно размножаться.

Для получения культур клеток необходимо было решить четыре главных задачи:

– получить в необходимом количестве свободные (т. е. изолированные друг от друга) клетки;

– создать такие питательные среды и условия, в которых клетки могли бы активно размножаться;

– обеспечить условия, при которых в культурах клеток не могли бы размножаться бактерии;

– определить методы, с помощью которых можно было бы распознавать рост вируса в культуре клеток и идентифицировать его.

Для выделения изолированных (разобщенных), но жизнеспособных клеток из разрушенных тканей, стали использовать обработку их слабым раствором трипсина, разрушающего межклеточные мостики. Для культивирования клеток были предложены различные среды, содержащие все необходимые для размножения клеток питательные вещества (аминокислоты, основания, витамины и другие), минеральные соли, имеющие оптимальную рН и т. д. К питательным средам добавляли индикатор, по изменению цвета которого можно было судить о метаболизме клеток и их размножении. Было установлено, что в качестве основы, на которой клетки размножаются и образуют монослой, может быть использовано хорошо обработанное стекло пробирок и колб. Для подавления возможного роста бактерий вируссодержащий материал перед посевом его в культуры клеток стали обрабатывать антибиотиками.

В 1949 г. Дж. Эндерс, Т. Веллер и Ф. Роббинс показали, что вирус полиомиелита хорошо размножается в первично-трипсинизированных культурах клеток, полученных из почек обезьян. Основной недостаток первично-трипсинизированных клеток заключается в том, что после нескольких пересевов они перестают размножаться. Поэтому предпочтением стали пользоваться культуры таких клеток, которые способны размножаться in vitro бесконечно долго. Такие перевиваемые культуры клеток (клеточные линии характеризуются бессмертием и гетероплоидным кариотипом) получают из опухолевых тканей (HeLa получена из карциномы шейки матки, НЕр-2 – из карциномы гортани; Детройт-6 – из метастаза рака легкого в костный мозг; RН – из опухоли почки человека) или из мутантных клеток с полиплоидным набором хромосом. Однако опухолевые клетки нельзя применять для получения вакцин. Для этих целей используют только культуры таких клеток, которые не содержат никаких контаминантных вирусов и не обладают злокачественностью. Лучше всего этим требованиям отвечают культуры диплоидных клеток.

Полуперевиваемые (диплоидные) культуры клеток – клетки одного генотипа, способные in vitro выдерживать 50–100 пассажей, сохраняя при этом свой исходный диплоидный набор хромосом. Диплоидные линии фибробластов эмбриона человека используются как для диагностики вирусных инфекций, так и при производстве вирусных вакцин. Как оказалось, вирусы могут размножаться не только в культурах клеток, образующих монослой на стекле пробирок, но и в суспензиях живых клеток.

Для обеспечения жизнедеятельности культивируемых клеток необходимы питательные среды. По назначению они делятся на ростовые и поддерживающие. В ростовых питательных средах должно содержаться больше питательных веществ, обеспечивающих активное размножение клеток и формирование монослоя. Поддерживающие среды обеспечивают переживание клеток в уже сформированном монослое в период размножения в них вирусов.

2.3.2 Выделение вирусов

Выделение вирусов в культурах клеток. При выделении вирусов из различных инфекционных материалов (кровь, моча, слизистые отделяемые, смывы из органов) применяют культуры клеток, обладающих наибольшей чувствительностью к предполагаемому вирусу. Для заражения используют культуры в пробирках с хорошо развитым монослоем клеток. Перед заражением клеток питательную среду удаляют и в каждую пробирку вносят по 0,1–0,2 мл взвеси исследуемого материала, предварительно обработанного антибиотиками для уничтожения бактерий и грибов. После 30-60 мин контакта вируса с монослоем клеток удаляют избыток материала, в культуру вносят поддерживающую среду и пробы оставляют в термостате до выявления признаков размножения вируса.

Выделение вирусов на лабораторных животных. При невозможности выделить и идентифицировать вирус стандартными методами in vitro инфекционный материал вводят чувствительным к возбудителю животным, и после развития типичного инфекционного процесса проводят повторное заражение чувствительных клеточных культур. Наиболее часто используют мышей, кроликов и обезьян; для выделения некоторых вирусов (например, вирусов Коксаки) заражают мышат-сосунков. Вследствие дороговизны и сложности содержания лабораторных животных, практически повсеместно их вытеснили клеточные культуры. Тем не менее животные модели активно используют для изучения особенностей патогенеза и формирования иммунных реакций при вирусных инфекциях.

Таким образом, для выделения чистых культур вирусов в лабораторных условиях в настоящее время используются следующие живые объекты (биологические модели): 1) культура клеток (тканей, органов); 2) куриные эмбрионы; 3) лабораторные животные.

2.3.3 Индикация вирусов

Индикация вирусов в культурах клеток. Индикатором наличия вируса в зараженных культурах клеток может служить:

1) развитие специфической дегенерации клеток – цитопатическое действие вируса (ЦПД), имеющее три основных типа: крупно- или мелкоклеточная дегенерация; образование многоядерных гигантских клеток (симпластов); развитие очагов клеточной пролиферации, состоящих из нескольких слоев клеток (гроздевидная дегенерация клеток).

Различают два механизма гибели клеток, вызываемой вирусами, – некроз и апоптоз. Некроз происходит из-за необратимых нарушений целостности клеточных мембран, апоптоз – вследствие фрагментации ядерной ДНК под действием клеточной эндонуклеазы.

Цитопатические эффектыоценивают при микроскопии клеточных культур. По степени поражения клеток выделяют вирусы с высокой или умеренной цитопатогенностью:

2) обнаружение внутриклеточных включений, располагающихся в цитоплазме и/или в ядрах пораженных клеток;

3) положительная реакция гемагглютинации (РГА) или гемадсорбции (РГАдс). Некоторые вирусы, в частности, вирус гриппа, обладают особыми рецепторами (гемагглютининами), с помощью которых они адсорбируются на эритроцитах и вызывают их склеивание (гемагглютинацию). Такие вирусы легко обнаруживаются с помощью реакции гемагглютинации или гемадсорбции (эритроциты адсорбируются на инфицированных вирусами клетках культуры тканей);

4) феномен бляшкообразования. Широкое распространение получил предложенный в 1952 г. Р. Дюльбекко метод бляшек (негативных колоний), позволяющий производить количественное определение вирусов. Для выделения вирусов монослой клеток после удаления питательной среды заражают вируссодержащим материалом и покрывают слоем агара, содержащего индикатор нейтральный красный. Чашки (флаконы) инкубируют при 37 °С. Через 48–96 ч выявляются пятна – бляшки. Они имеют диаметр 1–3 мм и выглядят неокрашенными на розовом фоне. Пятна возникают за счет цитопатического действия вируса;

5) цветная реакция Солка. О росте вирусов в клетках можно судить с помощью индикатора, добавляемого к питательной среде. Если клетки активно осуществляют метаболизм, рН среды сдвигается в кислую сторону, и среда окрашивается в желтый цвет. В случае размножения вируса клетки погибают, рН среды мало меняется, и она сохраняет первоначальный (малиновый) цвет или (при нейтральной рН) приобретает оранжевый;

6) реакция интерференции (используется при отсутствии ЦПД, гемагглютинации и гемадсорбции): исследуемая культура повторно заражается вирусом, вызывающим ЦПД. В положительном случае ЦПД будет отсутствовать (реакция интерференции положительна). Если в исследуемом материале вируса не было, наблюдается ЦПД.

Кроме того, для обнаружения вируса в культурах клеток могут быть использованы различные серологические реакции.

Индикация вирусов на лабораторных животных. Индикация вируса основана на обнаружении у животных признаков инфекционного заболевания, регистрации их гибели, изучении характера патоморфологических и патогистологических изменений в тканях и органах, выявлении положительной реакции гемагглютинации.

2.3.4 Методы идентификации вирусов

Определение типа вируса (его идентификация) основано на нейтрализации биологической активности вируса с помощью типоспецифических сывороток. Конечный результат ее может быть установлен на основании следующих признаков:

1) нейтрализация цитопатического действия: в культуральную среду, содержащую изучаемый вирус, вносят коммерческую сыворотку (например, к вирусу краснухи при подозрении на неё), инкубируют и заражают вторую культуру; через 1–2 дня в неё вносят известный цитопатогенный вирус. При наличии цитопатогенного эффекта делают вывод о том, что первая культура была заражена вирусом, соответствовавшим антителам примененной сыворотки;

2) нейтрализация реакции гемадсорбции;

3) изменение проявления цветной пробы;

4) задержка (торможение) реакции гемагглютинации: смешивают культуральную среду, содержащую возбудитель, с известной коммерческой антисывороткой и вносят в культуру клеток. После инкубации определяют способность культуры к гемагглютинации и при её отсутствии делают заключение о несоответствии вируса антисыворотке.

5) нейтрализация в опытах на животных.

Таким образом РН (реакция нейтрализации) основана на подавлении соответствующей реакции, феномена, развития инфекционного процесса после внесения в культуру или введения в организм животного смеси вируса со специфичными AT, содержащимися в диагностической сыворотке.

Вопросы для самоконтроля

1 Назовите основные принципы классификации вирусов.

2 Приведите русские и латинские названия основных семейств вирусов человека и животных.

3 Назовите типовых представителей основных семейств вирусов и заболевания, вызываемые ими.

4 Каковы особенности морфологии и ультраструктуры вирусов человека и животных (основных семейств)?

5 Назовите РНК-геномные и ДНК-геномные фитовирусы.

6 Какие этапы включают в себя лабораторные исследования при идентификации вирусов и диагностике вирусных инфекций?

7 Какие биологические модели используются для выделения и культивирования вирусов человека и животных?

8 Как происходит заражение куриных эмбрионов в лабораторных условиях?

9 Какие методы получения культуры клеток вы знаете?

10 Как проводят идентификацию вирусов в курином эмбрионе и на лабораторных животных?

11 Какие существуют методы индикации вирусов на культуре клеток?

12 В чем заключается назначение и сущность реакций нейтрализации вирусов?

13 Назовите способы постановки реакций нейтрализации вирусов.

Методы лабораторной диагностики вирусных инфекций подразделяются на несколько больших групп.

- Прямые методы, состоящие в выявлении непосредственно в биологическом материале самого вируса или антител к нему.

- Непрямые методы-заключаются в искусственной наработке вируса в значительных количествах, и его дальнейшем анализе.

К наиболее актуальным в повседневной практике методам диагностики относятся:

Серологические методы диагностики - выявление в сыворотке крови пациента определенных антител или антигенов в результате реакции антиген-антитело(АГ-АТ). То есть, при поиске у пациента определенного антигена используется соответствующее искусственно синтезированное антитело, и, соответственно, наоборот-при выявлении антител используют синтезированные антигены.

Реакция иммунофлуоресценции (РИФ)

Основана на использовании меченых красителями антител. При наличии вирусного антигена он связывается с мечеными антителами, и под микроскопом наблюдается специфическая окраска, которая говорит о положительном результате. При этом методе, к сожалению, невозможна количественная интерпретация результата, а только лишь качественная.

Возможность количественного определения дает иммуноферментный анализ(ИФА). Он похож на РИФ, однако в качестве маркеров используют не красители, а ферменты, превращающие бесцветные субстраты в окрашенные продукты, что и дает возможность количественной оценки содержания как антигенов, так и антител.

- Отмывают не связавшиеся антитела и антигены.

- Добавляют бесцветный субстрат, и в лунках с антигеном, который мы определяем, произойдет окрашивание, т.к. там будет связанный с антигеном фермент, после чего на специальном приборе оценивают интенсивность свечения окрашенного продукта.

По похожей схеме происходит и выявление антител.

Реакция непрямой(пассивной) гемаглютинации (РПГА).

Метод основан на способности вирусов связывать эритроциты. В норме эритроциты падают на дно планшета, образуя так называемую пуговку. Однако если в исследуемом биологическом материале находится вирус, он свяжет эритроциты в так называемый зонтик, который не упадет на дно лунки.

Теперь остановимся на методах диагностики непосредственно нуклеиновых кислот исследуемых вирусов, и прежде всего о ПЦР ( Полимеразная Цепная Реакция) .

Суть этого метода заключается в обнаружении специфического фрагмента ДНК или РНК вируса путём его многократного копирования в искусственных условиях. ПЦР можно проводить только с ДНК, то есть для РНК-вирусов предварительно необходимо произвести реакцию обратной транскрипции.

Непосредственно ПЦР проводят в специальном приборе, под названием амплификатор, или термоциклер, который поддерживает необходимый температурный режим. ПЦР-смесь состоит из добавленной ДНК, которая содержит интересующий нас фрагмент, праймеров (короткий фрагмент нуклеиновой кислоты, комплиментарный ДНК-мишени, служит затравкой для синтеза комплиментарной цепи), ДНК-полимеразы и нуклеотидов.

Стадии цикла ПЦР:

- Деннатурация-первая стадия. Температура повышается до 95 градусов, цепочки ДНК расходятся друг относительно друга.

- Отжиг праймеров. Температуру понижают до 50-60 градусов. Праймеры находят комплиментарный участок цепи и связываются с ним.

- Синтез. Температуру вновь повышают до 72, это рабочая температура для ДНК-полимеразы, которая, отталкиваясь от праймеров, строит дочерние цепи.

Цикл многократно повторяется. Через 40 циклов из одной молекулы ДНК получается 10*12 степени копий копий искомого фрагмента.

При проведении ПЦР в режиме реального времени синтезируемые копии фрагмента ДНК метятся красителем. Прибор регистрирует интенсивность свечения и по ходу реакции строит графики накопления искомого фрагмента.

Современные методы лабораторной диагностики с высокой достоверностью позволяют выявить присутствие вируса - возбудителя в организме, нередко, задолго до появления первых симптомов заболевания.

Сайт СТУДОПЕДИЯ проводит ОПРОС! Прими участие :) - нам важно ваше мнение.

Культивирование вирусов в организме лабораторных животных. Выбор экспериментальных животных определяется целью работы и видовой чувствительностью к изучаемому вирусу. Для заражения используют обезьян, кроликов, морских свинок, хомячков, белых крыс и мышей.

Лабораторных животных заражают различными способами в зависимости от тропизма вируса к определенным тканям. Так, например, для культивирования нейротропных вирусов заражение производят преимущественно в мозг (вирусы бешенства, клещевого энцефалита и др.), культивирование респираторных вирусов осуществляется при интраназальном инфицировании животных (вирусы гриппа), дерматотропных (вирус оспы) – путем накожного и внутрикожного заражения. Наиболее часто используются накожное, внутрикожное, внутримышечное, внутрибрюшинное и внутримозговое заражение.

Индикацию, т.е. обнаружение факта размножения вируса, устанавливают на основании развития типичных признаков заболевания, патоморфологических изменений органов и тканей животных или положительной реакции гемагглютинации (РГА). РГА основана на способности некоторых вирусов вызывать агглютинацию (склеивание) эритроцитов различных видов животных, птиц и человека за счет поверхностного вирусного белка – гемагглютинина.

В настоящее время использование животных для культивирования вирусов ограничено.

Культивирование вирусов в куриных эмбрионах. Большинство известных вирусов обладают способностью размножаться в курином эмбрионе (рис.56). Используют эмбрионы в возрасте от 8 до 14 дней в зависимости от вида вируса, способа заражения и задач исследования. Вирусы гриппа культивируются в 9–10-, осповакцины – в 12-, паротита – в 7-дневных куриных эмбрионах. Размножение вируса в куриных эмбрионах происходит в разных частях зародыша, что связано с особенностями тропизма вируса. Методику выращивания вируса в курином эмбрионе широко используют при промышленном культивировании.

| Аллантоисная полость |

| Воздушный мешок |

| Скорлупа |

| Желточный мешок |

| Белок |

| Амниотическая полость |

| Хорионаллантоисная оболочка |

Рис. 56. Строение куриного эмбриона и способы его заражения: 1 – в амнион; 2 – в аллантоисную полость; 3 – в желточный мешок. (Микробиология и иммунология. Под редакцией Воробьева А.А. – М. – 1999).

Существует несколько способов заражения развивающегося куриного эмбриона: на хорионаллантоисную оболочку, в аллантоисную и амниотическую полости, желточный мешок, тело эмбриона.

Заражение на хорионаллантоисную оболочку применяется для выделения и культивирования вирусов, образующих на оболочках бляшки (вирусы вакцины, натуральной оспы, простого герпеса). Перед заражением яйца просвечивают с помощью овоскопа, карандашом очерчивают границу воздушного пространства и хорионаллантоисной оболочки. Поверхность яйца над воздушным пространством и в месте заражения протирают спиртом, прожигают, обрабатывают йодом и делают отверстие в полости воздушного мешка. На месте заражения скорлупу удаляют так, чтобы не повредить подскорлупную оболочку, которую затем прокалывают короткой стерильной иглой, чтобы не повредить хорионаллантоисную оболочку. Воздух из полости воздушного мешка отсасывают. Вирусный материал (0,05–0,2 мл) наносят на хорионаллантоисную оболочку туберкулиновым шприцем с короткой иглой или пастеровской пипеткой. Отверстие в скорлупе закрывают стерильным покровным стеклом или тем же выпиленным кусочком скорлупы и по краям заливают расплавленным парафином. Зараженные эмбрионы располагают на подставке горизонтально и инкубируют в термостате. Вскрытие эмбрионов производится не раньше 48 ч инкубации. На зараженной оболочке обнаруживаются беловатые непрозрачные пятна разной формы (бляшки).

Заражение в аллантоисную полость. Вирус, введенный в аллантоис, размножается в эндодермальных клетках, переходя затем в аллантоисную жидкость. Заражение осуществляют следующим способом: в скорлупе над воздушной камерой острием скальпеля или ножниц производят прокол, после чего через отверстие в вертикальном направлении вводят иглу со шприцем, которая проходит через хорионаллантоисную оболочку и попадает в аллантоисную полость, материал вводится в объеме 0,1 мл и отверстие заливают парафином.

Заражение в желточный мешок. С этой целью используют эмбрионы 5–10-дневного возраста. Наиболее употребительны два метода заражения. По первому материал вводится через воздушное пространство. В центре яйца делают отверстие, помещают его на подставку тупым концом вправо и через отверстие в вертикальном направлении вводят иглу, надетую на шприц, игла проходит через хорионаллантоисную оболочку, аллантоисную полость в желток. В желточный мешок можно ввести от 0,1 до 0,5 мл вируссодержащего материала. После заражения отверстие в скорлупе заливают парафином, и эмбрион помещают в термостат. По второму методу на границе воздушного пространства с той стороны, где лежит желток (стороны, противоположной от эмбриона), делают прокол скорлупы, через который вводят инфекционный материал. Направление иглы должно быть к центру яйца.

Индикацию вирусов в курином эмбрионе осуществляют на основании специфических поражений оболочек и тела эмбриона (оспины, кровоизлияния), а также в РГА.

1. однослойные – клетки, способные прикрепляться и размножаться на поверхности химически нейтрального стекла лабораторной посуды в виде монослоя;

2. суспензионные – клетки, размножающиеся во всем объеме питательной среды при постоянном ее перемешивании;

3. органные – цельные кусочки органов и тканей, сохраняющие исходную структуру вне организма (применяются ограничено).

По числу жизнеспособных генераций культуры клеток подразделяются на:

1. первичные, способные размножаться только на первых генерациях, т.е. в нескольких пассажах после выделения из тканей;

2. перевиваемые, или стабильные, способные размножаться в лабораторных условиях неопределенно длительный срок посредством постоянного пассирования;

3. полуперевиваемые, имеющие ограниченную продолжительность жизни (40-50 пассажей).

Приготовление первичной культуры клеток складывается из нескольких последовательных этапов: измельчение ткани, разъединение клеток путем трипсинизации, отмывание полученной однородной суспензии изолированных клеток от трипсина с последующем суспендированием клеток в питательной среде.

Перевиваемые однослойные культуры клеток приготавливают из злокачественных или нормальных линий клеток, обладающих способностью длительно размножаться in vitro в определенных условиях. К ним относятся злокачественные клетки HeLa, первоначально выделенные из карциномы шейки матки, Hep-3 (из лимфоидной карциномы), а также нормальные клетки амниона человека, почек обезьян и др.

Рис. 57. Индикация репродукции вируса в культуре ткани по цитопатическому действию (ЦПД): а – интактная монослойная культура клеток, б – зараженная культура (ЦПД). (Микробиология и иммунология.-Под ред. А.А. Воробьева.-М, Медицина, 1999.-464 с.)

К полуперевиваемым культурам относятся диплоидные клетки человека. Они представляют собой клеточную систему, сохраняющую в процессе 50 пассажей (до года) диплоидный набор хромосом. Диплоидные клетки человека не претерпевают злокачественного перерождения и этим выгодно отличаются от опухолевых.

Для выращивания вирусов можно использовать культуры тканей любого типа. Доза заражения зависит от цели и назначения опыта. Тканевые культуры используют для выделения новых малоизученных вирусов, когда обычным методом (заражение животных, куриных эмбрионов) невозможно установить вирусную природу возбудителя. Выбор клеточных культур определяется их чувствительностью к отдельным группам вирусов.

Различают острую и хроническую инфекции. Острое течение инфекции характеризуется цитопатическим действием (деструктивными изменениями зараженных клеток, завершающихся их гибелью). Хроническая форма репродукции вируса не вызывает быструю гибель клеток, они долгое время остаются жизнеспособными и внешне могут не отличаться от зараженных.

Индикацию вирусов в культуре клеток проводят на основании следующих феноменов:

1. Цитопатическое действие (ЦПД) – видимые под микроскопом морфологические изменения клеток, вплоть до их отторжения от стекла, которые возникают в результате внутриклеточной репродукции вирусов (рис. 57). Характер ЦПД при различных вирусных инфекциях неодинаков. При репродукции одних вирусов (парамиксовирусы, герпесвирусы) наблюдается слияние клеток с образованием синцития, других (энтеровирусы, реовирусы) – сморщивание и деструкция клеток, третьих (аденовирусы) – агрегация клеток и т.д.

2. Вирусные включения – скопление вирусных частиц или отдельных компонентов вирусов в цитоплазме или ядре клеток, выявляемые под микроскопом при специальном окрашивании. Включения различаются по величине, форме, численности. Характерные ядерные включения формируются в клетках, зараженных вирусами герпеса, аденовирусами, гриппа, бешенства, оспы и др.

3. Бляшки, или негативные колонии – ограниченные участки, состоящие из дегенеративных клеток, которые вирусы способны образовывать в монослое клеток под агаровым покрытием. Они видны невооруженным глазом как светлые пятна на фоне прижизненно окрашенных нейтральным красным клеток. Одна бляшка соответствует потомству одного вириона. Негативные колонии разных вирусов отличаются по размеру, форме. Бляшкообразование используют для дифференциации, селекции вирусов, а также для определения их концентрации в исследуемом материале. Титр вируса, установленный этим методом, выражают числом бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 1 мл.

5. Гемадсорбция – способность культур клеток, инфицированных вирусами, адсорбировать на своей поверхности эритроциты определенных видов животных и птиц. Гемадсорбция проявляется скоплением в виде гроздей эритроцитов, адсорбированных на инфицированных вирусом клетках.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Читайте также: