Клиническая диагностика острых вирусных гепатитов

Острые вирусные гепатиты (ОВГ) составляют группу самых распространенных заболеваний печени. Ежегодно в мире фиксируется 1–2 млн смертельных исходов ОВГ. Острый вирусный гепатит может выступать как самостоятельная нозологическая форма (гепатиты

Острые вирусные гепатиты (ОВГ) составляют группу самых распространенных заболеваний печени. Ежегодно в мире фиксируется 1–2 млн смертельных исходов ОВГ.

По механизму заражения, биологическим особенностям возбудителей и характеру течения острые вирусные гепатиты можно разделить на две группы.

Первая группа — ОВГ с энтеральным (фекально-оральным) механизмом заражения. Основные пути передачи — водный, пищевой, контактно-бытовой. Возбудителями в этих случаях являются безоболочечные вирусы: вирус гепатита А (HAV — hepatitis A virus), вирус гепатита Е (HEV) и предположительно вирус гепатита F (HFV). ОВГ с энтеральным механизмом заражения разрешается без формирования вирусоносительства.

Вторая группа — ОВГ с парентеральным механизмом заражения. Возбудители гепатита этого типа — вирусы гепатитов B, C, D, G (соответственно, HBV, HCV, HDV, HGV) — имеют оболочку. Особенностью течения болезни является наклонность к персистенции вирусов и развитию хронического поражения печени.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей острой инфекции вирусом гепатита А, целесообразно кратко рассмотреть некоторые клинические особенности, присущие всем острым вирусным гепатитам.

Клиническая картина ОВГ характеризуется широким спектром проявлений. Однако можно выделить следующие основные типы течения ОВГ: самоограничивающийся, фульминантный (молниеносный), холестатический, рецидивирующий (рис. 1).

Cамоограничивающийся (циклический) тип течения ОВГ. Тяжесть течения болезни варьирует от субклинических до тяжелых форм. Независимо от этиологии заболевания, характерно его начало с продромального периода, во время которого у больного появляются неспецифические общие (астения) и желудочно-кишечные (снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в правом подреберье, изменения стула) симптомы; могут отмечаться гриппоподобные явления. В редких случаях развивается синдром, подобный сывороточной болезни (кожные сыпи, артралгии, симметричная артропатия, полимиозит). Длительность продромального периода составляет 7–10 дней. Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев возникновение симптоматики продромального периода вследствие ее неспецифичности ни пациент, ни врач не связывают с развивающимся ОВГ, и изменения в состоянии больного расцениваются как острое респираторное заболевание, грипп, пищевая токсикоинфекция или переутомление.

Выраженность продромальных явлений уменьшается с развитием желтушного периода (периода разгара болезни), в котором выделяют фазы нарастания, максимального развития и уменьшения желтухи. Появлению желтухи предшествует потемнение мочи. В фазу нарастания желтухи может отмечаться преходящий кожный зуд. В этот период общее самочувствие пациента обычно улучшается, выраженность астении уменьшается. При осмотре выявляют умеренно увеличенную болезненную печень, непостоянным признаком является увеличение селезенки и лимфатических узлов заднешейной группы. Длительность желтушного периода составляет от 1–2 дней до нескольких месяцев (в среднем — 2–6 нед).

Начиная с острого периода инфекции, у пациента могут манифестировать разнообразные внепеченочные проявления, имеющие иммунокомплексное происхождение (кожные сыпи, артралгии, хронический мембранозный гломерулонефрит, узелковый артериит, миокардит, синдром Гийена–Барре, эссенциальная смешанная криоглобулинемия). Возможно, их развитие обусловлено также изменением функций мононуклеарных фагоцитов.

В ряде случаев даже в разгар болезни она может протекать стерто, без желтухи и заметного изменения цвета мочи и кала. Поэтому даже в этот период ОВГ может остаться нераспознанным.

Достоверной связи между степенью повышения активности сывороточных трансаминаз и тяжестью поражения печени не выявлено.

Тяжесть течения ОВГ в большей степени отражает не столько выраженность гипербилирубинемии, сколько длительность желтушного периода.

Уровень щелочной фосфатазы, протромбиновый индекс и уровень сывороточного альбумина обычно остаются в пределах нормы. Наблюдается лейкопения с развитием относительного лимфоцитоза или без него.

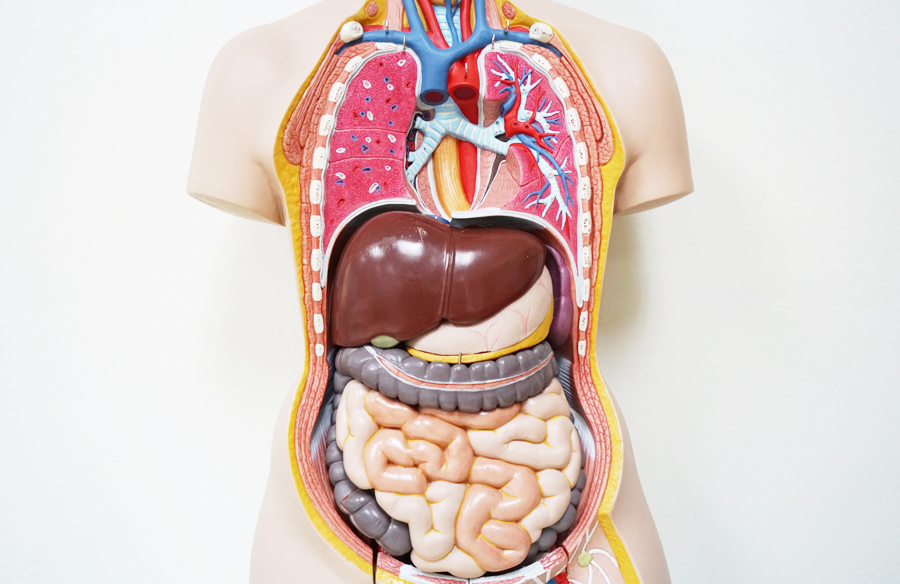

Гистологические изменения в печени в фазе разгара ОВГ включают: гидропическую баллонную дистрофию и некрозы гепатоцитов, апоптозные тельца, сходные с тельцами Каунсильмена, эндофлебит центральных венул, мононуклеарную инфильтрацию портальных трактов (в составе инфильтрата преобладают цитотоксические лимфоциты и клетки — натуральные киллеры) с сегментарным разрушением терминальной пластинки и паренхимы долек. Клетки Купфера увеличены в размерах, содержат липофусцин и клеточный детрит.

Фаза реконвалесценции продолжается 2–12 мес и сопровождается остаточными астеновегетативными и диспепсическими проявлениями. В этой фазе в течение нескольких месяцев происходит новообразование соединительной ткани в портальных и перипортальных зонах ацинуса.

Фульминантный гепатит. Такое течение отражает острый массивный лизис инфицированных клеток с ускоренной элиминацией вируса на фоне чрезмерной активации иммунной системы. Сроки развития — 2–8 нед от начала ОВГ. Данные о риске развития фульминантного течения ОВГ в зависимости от этиологии представлены в таблице.

Клиническая картина характеризуется быстрым нарастанием признаков печеночной недостаточности (желтуха, печеночная энцефалопатия, коагулопатия, асцит, анасарка), развитием полиорганной недостаточности (респираторный дистресс-синдром взрослых, гипотензия, нарушения сердечного ритма, гепато-ренальный синдром). При динамическом осмотре отмечается уменьшение размеров печени.

При лабораторном исследовании выявляют тяжелую коагулопатию, лейкоцитоз, гипонатриемию, гипокалиемию, гипогликемию. Уровни билирубина и трансаминаз значительно повышены. При повторных исследованиях уровни трансаминаз могут снижаться до нормы, несмотря на прогрессирование заболевания.

Биопсию печени при фульминантном гепатите проводят редко из-за наличия противопоказания — тяжелой коагулопатии. Гистологическая картина изучена на аутопсийном материале; в подобных случаях выявляют массивные участки некроза паренхимы (с тотальным вовлечением ацинуса) и коллапс ретикулярной стромы.

Летальность при этой форме течения ОВГ составляет около 60%. Основными причинами смерти являются отек мозга и легких, массивное желудочно-кишечное кровотечение.

Холестатический гепатит. Такой вариант течения наиболее характерен при инфекции, обусловленной HAV. Характерный клинический симптом — выраженная желтуха, которая сохраняется в течение 2–5 мес и сопровождается кожным зудом и лихорадкой. У части больных отмечаются длительный период снижения или полного отсутствия аппетита и диарея.

Характерно значительное повышение уровней билирубина (до 20 раз) и щелочной фасфатазы в крови. Уровни трансаминаз умеренно повышены и могут достигать нормальных значений на фоне сохраняющегося холестаза.

При гистологическом исследовании печени выявляют дистрофию и некроз гепатоцитов, воспалительную инфильтрацию, такую же, как при самоограничивающемся течении гепатита, большое количество желчных цилиндров в расширенных желчных канальцах, накопление билирубиновых гранул в гепатоцитах и их псевдогранулярную трансформацию. Прогноз при этой форме течения гепатита обычно благоприятный.

Рецидивирующий гепатит. Основной этиологический фактор при этой клинической форме ОВГ — это HAV.

На фоне разрешения острого гепатита или уже после клинического выздоровления у больного повторно появляются клинико-лабораторные признаки, наблюдающиеся в остром периоде, включая иммунологически опосредованные внепеченочные проявления (см. выше). Гистологические признаки соответствуют таковым при самоограничивающемся течении гепатита. Заболевание заканчивается выздоровлением.

Представляется, что с предшествующим ОВГ могут быть патогенетически связаны такие патологические состояния, как синдром Гийена–Барре, апластическая анемия, панмиелофтиз.

В случае развития ОВГ на фоне уже имеющегося хронического заболевания печени может наблюдаться выраженная декомпенсация функции печени. Если причины резкого ухудшения состояния больного с хронической патологией печени, нарастания уровня трансаминаз и билирубина неясны, следует заподозрить присоединение ОВГ.

При самоограничивающемся течении госпитализация больного не является обязательной в том случае, если у него отсутствуют многократная рвота, анорексия, диарея (которые могут привести к дегидратации и нарушениям электролитного обмена), а также если ухаживающие за пациентом на дому способны обеспечить необходимые санитарно-противоэпидемические меры. В течение всего периода течения ОВГ необходим периодический врачебный контроль состояния больного для своевременного распознавания фульминантной формы течения.

Следует обеспечить пациенту достаточную калорийность пищи и прием жидкости в нужном объеме. Необходимости придерживаться строгих диетических предписаний нет. В острой фазе болезни противопоказано употребление алкоголя. Целесообразно избегать интенсивных или длительных физических нагрузок. Степень физической и умственной активности во многом определяется самочувствием пациента.

Специфических методов лекарственной терапии не разработано. В ряде случаев по показаниям назначают противорвотные средства, спазмолитики, анальгетики, при дегидратации проводят инфузионную терапию (внутривенное введение раствора глюкозы). Кортикостероиды, в связи с опасностью повышения частоты хронизации инфекции, не показаны.

При ОВГ С и ОВГ G показано проведение противовирусной терапии для снижения риска формирования хронической инфекции.

При появлении признаков развития фульминантного гепатита необходима срочная госпитализация больного, по возможности в гепатологические центры, где возможно проведение трансплантации печени. В клинике устанавливают наблюдение за состоянием пациента, проводят контроль рН, содержания электролитов и глюкозы в крови, мониторинг центрального венозного и внутричерепного давления, осуществляют мероприятия по поддержанию жизненно важных функций и лечение осложнений. В частности, назначают маннитол при прогрессировании отека мозга, антибиотики для подавления кишечной микрофлоры и лечения инфекционных осложнений. При отсутствии положительной динамики больного готовят к трансплантации печени.

При холестатическом варианте течения с целью уменьшения выраженности кожного зуда и ускорения разрешения холестаза проводят лечение преднизолоном (30 мг/сут в течение 3 нед) или препаратами урсодеоксихолевой кислоты. Возможно назначение холестирамина и антигистаминных средств.

Рекомендации по ведению пациента с рецидивирующим гепатитом аналогичны тем, которые даются при самоограничивающемся течении заболевания.

Возбудитель. HAV представляет собой РНК-содержащий вирус из группы Picornaviridae (подкласс Hepatovirus), не имеющий оболочки, диаметром 27–30 нм, с кубической симметрией (рис. 2). Белки капсида образуют 60 центромер. Одноцепочечная линейная молекула РНК кодирует структуру белков капсида, протеаз Р2, Р3 и РНК-полимеразы. Идентифицирован один серотип и несколько генотипов HAV.

Эпидемиология. Источником заражения является больной ОВГ А.

Вирус выделяется из организма больного в течение 1–2 нед в преджелтушном и по меньшей мере 1 нед — в желтушном периоде.

HAV обладает высокой устойчивостью во внешней среде.

Механизм передачи инфекции — преимущественно фекально-оральный. Число случаев заражения парентеральным (при переливании крови инфицированного донора) и половым (у гомосексуалистов, рассматриваемый как фекально-оральный) путем небольшое. Нельзя полностью исключить возможность воздушно-капельной передачи. Вертикальная передача вируса (от матери плоду) не установлена.

Восприимчивость к инфекции высокая. Уровень заболеваемости значительно различается в разных регионах. В странах Восточной Европы он составляет в среднем 250 случаев на 100 тыс. населения в год. В северных широтах выражена сезонность заболеваемости с повышением в осенне-зимний период. ОВГ А регистрируется спорадически, в виде вспышек или в виде эпидемий, которые в развивающихся странах возникают с периодичностью 4–5 лет.

Основные факторы риска развития ОВГ А: перенаселенность, несоблюдение правил гигиены, поездки за рубеж, контакты с больным в быту, гомосексуальные контакты, контакты с детьми из детских садов, наркомания.

Инкубационный период — среднем 30 (15–50) дней.

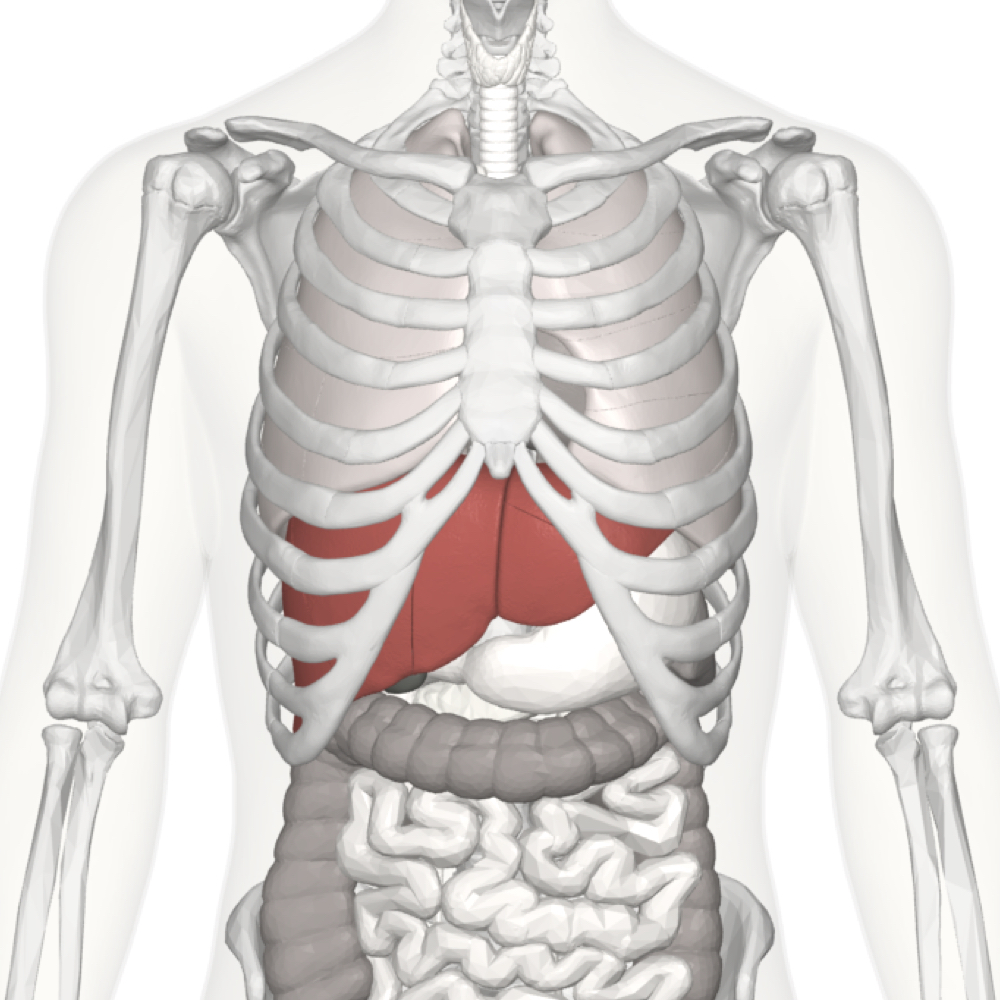

Патогенез. Из желудочно-кишечного тракта вирус попадает в печень. Вирионы реплицируются в цитоплазме гепатоцита и выделяются в желчь (рис. 3).

Лизис гепатоцитов опосредован иммунным ответом на инфекцию при участии цитотоксических Т-лимфоцитов и/или механизма антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. Предполагается, что HAV не обладает значительной прямой цитопатогенностью.

Клиническая картина. Субклиническое течение, часто под маской острого гастроэнтерита, как правило (до 90% случаев), наблюдается у детей. У взрослых ОВГ А обычно протекает в манифестной форме.

В продромальном периоде возможна лихорадка (до 39° С). С появлением желтухи отмечается улучшение самочувствия.

В острый период может наблюдаться кореподобная или сходная с крапивницей кожная сыпь. В целом частота внепеченочных проявлений существенно ниже, чем при ОВГ В или С.

В фазе реконвалесценции у незначительного числа больных развиваются преходящий асцит, не являющийся неблагоприятным прогностическим признаком, а также преходящая протеинурия и гематурия. Происхождение этих симптомов не установлено.

Для ОВГ А наиболее характерно развитие холестатических форм с мучительным кожным зудом. Чаще, чем при других ОВГ, наблюдаются рецидивы, особенно в детском возрасте. Они развиваются спустя 30–90 дней от начала болезни, что связано, как предполагают, с повторным заражением или реактивацией первичной инфекции. Картина рецидива напоминает таковую при первой атаке, с повторным выделением вируса. Рецидивы заканчиваются выздоровлением, изредка сопровождаются артритом, васкулитом, криоглобулинемией. Прогнозировать развитие рецидива можно по отсутствию тенденции к снижению уровня сывороточной АЛТ.

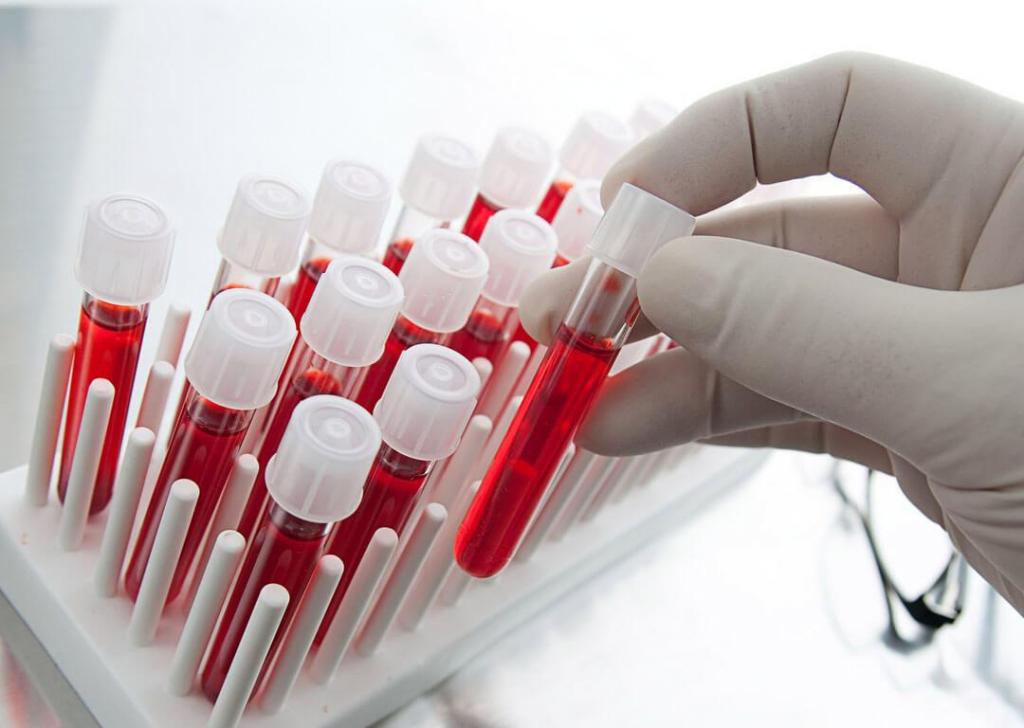

Серологическая диагностика. В крови, кале, дуоденальном содержимом в остром периоде может быть обнаружен антиген HAV (HААg) с помощью реакции иммунофлюоресценции, метода фиксации комплемента, радиоиммунного метода или иммуноферментного метода (ELISA). Однако в клинической практике эти методики не нашли широкого применения.

Наиболее доступными методами вирусологической диагностики служит выявление антител классов IgM и IgG к вирусу.

Высокоспецифичные для ОВГ А анти-HAV класса IgM можно обнаружить в сыворотке крови на протяжении всей острой фазы болезни и последующих 3– 6 мес (до 1 года в низком титре).

Анти-НАV класса IgG, по всей вероятности, обеспечивают стойкий иммунитет и сохраняются в течение всей жизни после перенесенного ОВГ А.

Течение и прогноз. Длительность заболевания в среднем составляет 6 нед. Как правило, больные выздоравливают без специального лечения.

Вероятность летального исхода не превышает 0,001%.

Хронизации инфекции не наблюдается. Функция и гистологическая картина печени обычно нормализуются в течение 6 мес.

Среди осложнений описано развитие мезангиопролиферативного гломерулонефрита с нефротическим синдромом. Имеются данные о пусковой роли ОВГ А в развитии аутоиммунного гепатита I типа у лиц с нарушениями функции Т-лимфоцитов-супрессоров.

Профилактика. Неспецифические методы профилактики включают изоляцию больных и лиц, контактировавших с ними на протяжении 2 последних недель преджелтушного и 1 нед желтушного периода, дезинфекцию предметов, которыми пользуется больной, мытье рук, соответствующую кулинарную обработку пищи во время болезни.

Вакцинация показана жителям областей с низким и средним уровнем заболеваемости, лицам, входящим в группы риска: выезжающим в эндемичные районы; пациентам, которым часто производят инъекции лекарственных препаратов; детям и молодым людям, проживающим в условиях скученности; военнослужащим; пациентам с хроническими заболеваниями печени; работникам лабораторий, контактирующим с HAV; гомосексуалистам; иногда — работникам детских учреждений и предприятий пищевой промышленности.

Режим дозирования: взрослым старше 19 лет — введение вакцины в два этапа по 1440 Elisa Units (EU) с перерывом в 6–12 мес. Детям старше 2 лет вакцинацию проводят с использованием трехэтапного режима — по 360 ЕU c перерывом в 1 и 6–12 мес, — или двухэтапного — по 720 ЕU с перерывом в 6–12 мес.

Профилактическая эффективность вакцины составляет 95–100%. Иммуногенность весьма высока: почти у 100% здоровых пациентов вакцина вызывает продукцию анти-HAV (у 85% вакцинированных — в течение 15 дней). Переносимость хорошая. Отсутствует опасность заражения других лиц после вакцинации.

Введение живой аттенуированной вакцины также служит эффективным способом профилактики ОВГ А, однако он еще не нашел широкого применения.

Режим дозирования иммуноглобулина: 0,02 мл/кг массы тела вводят в дельтовидную мышцу не позднее 14 дней после контакта с больным.

Метод может быть также использован для быстрой иммунизации лиц, выезжающих в эндемичные районы, но в более высокой дозе — 0,06 мл/кг массы тела (предварительно желательно определить у пациента наличие анти-HAV в крови).

При сохранении напряженной эпидемиологической обстановки возможна повторная иммунизация.

Эффективность пассивной иммунизации в предупреждении клинически манифестных форм ОВГ А составляет 100% при введении до контакта и 80–90% — при введении в пределах шести дней после контакта. Переносимость иммуноглобулина оценивается как хорошая.

Возможны одновременное проведение активной и пассивной вакцинации с контралатеральным введением (при выезде в эндемичные районы), а также одновременная активная вакцинация против гепатитов А и В.

Ю.О. Шульпекова, кандидат медицинских наук

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

По вопросм литературы обращайтесь в редакцию.

Эпидемиология, диагностика и профилактика вирусных гепатитов являются важными вопросами в практической медицине. Ежегодно этими инфекциями болеют десятки миллионов людей. Согласно данным ВОЗ, в настоящее время насчитывается не менее 2 млрд пациентов, инфицированных только вирусом гепатита В. В России сохраняется высокий уровень заболеваемости и увеличивающаяся частота неблагоприятных исходов (переход болезни в хроническую форму и летальный исход), что определяет высокую значимость изучения клиники, диагностики и лечения вирусных гепатитов практикующими врачами и студентами медицинских вузов.

С чего начинается гепатит

От момента инфицирования до появления первых симптомов болезни проходит от двух - четырех недель при гепатите А до двух - четырех (или даже шести) месяцев при гепатите В. В течение этого периода вирус размножается и адаптируется в организме, а затем начинает проявлять себя. До того как кожа и слизистые приобретают характерный желтый оттенок, моча темнеет, а каловые массы, лишаясь желчи, становятся бесцветными, гепатит напоминает обычный грипп. У пациента повышается температура, возникает головная боль, ломота в теле, общее недомогание. При гепатитах В и С температура может не повышаться, но вирус проявляется болью в суставах, иногда появляются высыпания. Начальные симптомы гепатита С могут ограничиться снижением аппетита и слабостью. При бессимптомном течении диагностика вирусных гепатитов затруднительна.

Изменение клинической картины

Через несколько дней клиническая картина меняется. Появляются боли в подреберье справа, тошнота и рвота, пропадает аппетит, темнеет моча, обесцвечиваются каловые массы, медики фиксируют увеличение в размерах печени, иногда — селезенки. На этом этапе в крови обнаруживаются характерные изменения и становится возможной ранняя диагностика вирусных гепатитов: увеличивается билирубин, появляются специфические маркеры вирусов, печеночные пробы увеличиваются в восемь - десять раз. После появления желтухи общее состояние больного улучшается, но это не происходит у хронических наркоманов и алкоголиков, независимо от типа вируса, вызвавшего заболевание, а также при гепатите С. У остальных больных в течение нескольких недель происходит развитие симптомов в обратную сторону.

Клиническое течение может быть легкой, среднетяжелой и тяжелой степени. Фульминантная форма гепатита — самая тяжелая разновидность, при которой стремительно развивается некроз печени и обычно заканчивается летальным исходом. Но большую опасность представляет хроническое течение болезни, что характерно для гепатитов В, С и D. Характерными симптомами являются повышенная утомляемость, снижение работоспособности, невозможность выполнять физические нагрузки прежней интенсивности. Расстройство стула, боли в животе, мышцах и суставах, тошнота могут быть вызваны как основным заболеванием, так и сопутствующими. Потемнение мочи, сосудистые звездочки, кровоточивость, увеличение селезенки и печени, желтуха, похудение обнаруживается уже на серьезных стадиях, когда диагностика вирусных гепатитов не представляет сложности.

Особенности диагностики

Основными методами диагностики хронического вирусного гепатита или острой формы болезни являются лабораторные исследования: определение маркеров гепатита, характера изменения биохимических показателей крови. Проявляются гепатиты А, В, D и Е относительно одинаковыми симптомами (боль в области правого подреберья и в желудке, нарастающая слабость, диарея, тошнота и рвота, пожелтение кожи и белков глаз, увеличение печени). Гепатиты G и С долгие годы могут проявляться только непреходящей усталостью. При диагностике обязателен ПЦР-анализ на выявление ферментов генетической информации вируса, биохимический анализ крови, иммунологическое исследование, определяющее наличие антител к вирусу, определение уровня ферментов и билирубина.

Лучевой гепатит, интоксикационный и аутоиммунный

Вызвать заболевание могут не только вирусы, но токсины растительного или синтетического происхождения. Различные яды и отравляющие вещества, содержащиеся в растениях и грибах, способствуют гибели клеток печени. Диагностика проводится путем выявления уровня протромбина, ферментов, альбумина и билирубина. Лучевой гепатит является одним из проявлений лучевой болезни, возникает из-за радиационного воздействия. В клинической практике заболевание встречается редко, потому что пациент, чтобы попасть в зону риска, должен в течение 3-4 месяцев получать высокие дозы радиации (более 400 рад). Основной метод диагностики — биохимия крови и анализ на билирубин.

Редкой формой гепатита является аутоиммунный. Наука до сих пор не объясняет причины возникновения этого заболевания. При аутоиммунном гепатите организм дает сбой, собственные клетки начинают атаковать печень. Данная форма часто сопровождается другие аутоиммунные заболевания, но в редких случаях может проявляться и самостоятельно. Лабораторная диагностика базируется на исследовании уровня гамма-глобулинов и антител (lgG, АсТ и АлТ). Болезнь можно подозревать, если уровень IgG превышает нормальные показатели в два раза и более.

Лабораторная диагностика

Вирусные гепатиты распространены гораздо шире, чем другие типы заболеваний, поэтому стоит остановиться на лабораторной диагностике более подробно. Анализ крови может дать максимум информации о течении заболевания. Инструментальные методы, например, МРТ, УЗИ или КТ, малоэффективны. Такие процедуры позволяют оценить состояние и структуру печени, но не дадут информации о том, каким именно гепатитом заражен организм, как давно это произошло. Анализ назначается при подозрении на инфицирование вирусным гепатитом, при наличии симптомов и бессимптомном течении, для контроля иммунитета после вакцинации. Регулярно сдавать кровь для скринингового исследования рекомендуется лицам с повышенным риском инфицирования: работникам здравоохранения, детям инфицированных родителей, людям, не прошедшим вакцинацию, беременным женщинам, лицам с иммунодефицитными состояниями.

Подготовка к анализам крови

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов предполагает забор венозной крови с внутренней поверхности локтевого сгиба. Для получения достоверных результатов пациенту необходимо определенным образом подготовиться к исследованию. Правила для всех анализов крови стандартны. За сутки до забора биологического материала из рациона следует исключить жирную пищу, употребление алкоголя, наркотиков и лекарств (только после консультации врача). За 30 минут до исследования исключить курение, физические нагрузки и стрессы. Кровь сдается натощак (после крайнего приема пищи пройти должно минимум 8, желательно — 12 часов), пить можно только минеральную воду без газа. Все анализы проводят до рентгенографии, физиотерапевтических процедур, УЗИ.

Что может повлиять на результат

Анализ крови является простой диагностической процедурой, которая позволяет заподозрить или подтвердить множество заболеваний. Но иногда можно получить ложноотрицательные или ложноположительные результаты. Повлиять на результат исследования может неправильный забор, хранение или транспортировка венозной крови, длительное хранение биологического материала до поступления в лабораторию, замораживание или термическая обработка крови пациента. Исказить результаты диагностики может прием определенных медикаментов. Ложноположительные результаты можно получить при наличии аутоиммунных заболеваний, в частности присутствия в крови ревматоиодного фактора. Самыми распространенными системными болезнями являются инсулинозависимый сахарный диабет, витилиго, псориаз, язвенный колит, непереносимость глютена, диффузный токсический зоб, СПИД\ВИЧ.

Диагностика гепатита А

Диагноз устанавливается на основании эпидемиологических данных и расспроса больного. Подозревать гепатит А врач может, если у пациента был контакт с больным желтухой примерно за 7-50 суток до ухудшения самочувствия, факт употребления сырой воды, немытых фруктов и овощей. Обычно заражаются гепатитом А люди в возрасте от 15 до 29 лет. Оцениваются симптомы болезни: резкое ухудшение самочувствия с повышением температуры тела и расстройством ЖКТ, присоединение желтухи, улучшение состояния на фоне желтушности кожных покровов и склер глаз, увеличение селезенки и печени в размерах.

Лабораторные методы

Диагностика острого вирусного гепатита А требует проведения общего и биохимического анализов, анализа на определение РНК вируса, выявления антител к вирусу. Для этого типа заболевания характерны низкий уровень лейкоцитов, высокая СОЭ, пониженный билирубин и альбумин. Специфические антитела удается определить только в начале заболевания, то есть практически сразу после завершения инкубационного периода. Самым надежным методом лабораторной диагностики вирусного гепатита А является ПЦР-анализ, позволяющий обнаружит антитела даже при их незначительной концентрации. ПЦР дает информацию о том, когда произошло заражение. Этот диагностический метод также дает возможность идентифицировать фрагменты РНК вируса. Лабораторные исследования нужно проводить два раза, чтобы исключить возможность получения ложноположительного или ложноотрицательного результата.

Диагностика гепатита В

В дифференциальной диагностике вирусных гепатитов помогают указания на внутривенное ведение наркотических средств, хирургические вмешательства, переливания крови и другие процедуры, связанные с нарушением целостности слизистых или кожных покровов, контакт с людьми, страдающими хроническими заболеваниями печени или больными гепатитом в сроки от шести недель до шести месяцев до ухудшения состояния, случайные половые связи. Для гепатита В характерно постепенное начало, длительный период с выраженной слабостью, болью в суставах, нарушениями пищеварения, кожными высыпаниями. С появлением желтушности кожных покровов улучшение самочувствия не наблюдается. Состояние некоторых больных даже ухудшается. Врач может зафиксировать увеличение печени. Желтуха при гепатите В проявляется не сразу, а постепенно.

Сочетание с гепатитом D

При сочетании вирусного гепатита типа В и дельта-инфекции (гепатита D) заболевание протекает тяжелее, симптомы и лабораторные изменения обычно более выражены. Особое значение для диагностики имеют специфические реакции. Вирус В содержит три антигена, к каждому из которых в ходе инфекционного процесса вырабатываются антитела. Поэтому большое практическое значение среди других методов лабораторной диагностики вирусных гепатитов имеет иммуноферментный анализ. В крови больного определяется ДНК вируса, в результатах ПЦР оцениваются маркеры инфекции. Наличие антител к HB-core Ag может означать, что когда-то пациент переболел гепатитом В, потому что антитела сохраняются продолжительный период после выздоровления. Иногда антитела сохраняются в течение всей жизни.

Диагностика гепатита С

Для диагностирования гепатита С назначают следующие инструментальные и лабораторные обследования: УЗИ, кровь на антитела к вирусу гепатита, биохимия крови, ПЦР-анализ с целью определения ДНР вируса, биопсия печени. Положительные результаты могут указывать на наличие хронической инфекции или перенесенное в прошлом заболевание. Вызвать изменения в крови может другой инфекционный вирусный процесс. Есть вероятность получения ложноположительного результата. При первом анализе может быть положительный результат, который в дальнейшем (при углубленном исследовании) не подтверждается. Такая реакция может быть связана с различными причинами, но не с вирусом гепатита.

Гепатита Е: диагностика

Диагностика вирусного гепатита Е основывается на сочетании симптомом острой формы болезни с особенностями заражения (посещение специфических для типа Е регионов за 2-8 недель до появления признаков болезни, употребление неочищенной воды, наличие схожих болезней у окружающих). Подозревать гепатит Е можно при отсутствии в крови маркеров гепатитов А и С. Подтверждается диагноз при наличии специфических антител к вирусу типа Е, которые можно выявить при помощи анализа ИФА в остром периоде заболевания. Дополнительным методом диагностики является УЗИ печени. Лечение предполагает борьбу с интоксикацией, обусловленной симптоматической терапией и поражением печени. Назначается щадящая диета, гепатопротекторы, дезинтоксикационные инфузии.

Дифференциальная диагностика

Если при симптомах гепатита в лабораторных анализах не обнаружены антитела, то нужно провести серологические тесты и определение антител к вирусу простого герпеса, токсоплазме, цитомегаловирусу. Лабораторные показатели могут изменяться при любой системной вирусной инфекции, сопровождающей поражение печени. При болях в правом подреберье, повышении температуры, желтухе, тошноте и рвоте иногда ставят ошибочных диагноз: острый холецистит, восходящий холангит, холедохолитаз. У пожилых людей требуется дифференцировать гепатит с механической желтухой, вызванной раком поджелудочной или холедохолитиазом. С гепатитом у беременных нередко путают заболевания печени (эклампсия, холестаз беременных, острая жировая дистрофия печени). В некоторых случаях приходится исключать наследственные нарушения обмена веществ.

Анализы при назначении терапии

При назначении противовирусной терапии обязательно проводятся дополнительные исследования. Таким образом, лечение и диагностика вирусного гепатита оказываются связаны. Необходимо полное обследование вируса (вирусная нагрузка, генотип), полная диагностика печени (УЗИ с допплерографией, биохимия, отражающая функциональное и структурное состояние печеночных клеток, оценка степени фиброза), анализы для исключения противопоказаний для назначения терапии (аутоиммунные антитела, анализ крови, гормоны, УЗИ щитовидной железы). Пациентам старше 40 лет назначается обследование дыхательной системы, сердца и сосудов. Если диагностируется гепатит В, то дополнительно при назначении терапии проводится анализ на устойчивость к препаратам, мутацию вируса, вирус-дельта.

Читайте также: