К кому относятся вирусы эукариоты

Микробы, или микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, вирусы), систематизированы по их сходству, различиям и взаимоотношениям между собой. Этим занимается специальная наука — систематика микроорганизмов. Систематика включает три части: классификацию, таксономию и идентификацию. В основу таксономии микроорганизмов положены их морфологические, физиологические, биохимические и молекулярно-биологические свойства. Различают следующие таксономические категории: царство, подцарство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид и др. В рамках той или иной таксономической категории выделяют таксоны — группы организмов, объединенные по определенным однородным свойствам.

Вид. Одной из основных таксономических категорий является вид (species). Вид — это совокупность особей, объединенных по близким свойствам, но отличающихся от других представителей рода.

Чистая культура. Совокупность однородных микроорганизмов, выделенных на питательной среде, характеризующихся сходными морфологическими, тинкториальными (отношение к красителям), культуральными, биохимическими и антигенными свойствами, называется чистой культурой.

Штамм. Чистая культура микроорганизмов, выделенных из определенного источника и отличающихся от других представителей вида, называется штаммом. Штамм — более узкое понятие, чем вид или подвид.

Клон. Близким к понятию штамма является понятие клона. Клон представляет собой совокупность потомков, выращенных из единственной микробной клетки.

Для обозначения некоторых совокупностей микроорганизмов, отличающихся по тем или иным свойствам, употребляется суффикс var (разновидность) вместо ранее применявшегося type.

Классификация бактерий. Принципы современной систематики и номенклатуры, основные таксономические единицы. Понятие о виде, варианте, культуре, популяции, штамме.

Наибольшую известность получила фенотипическая классификация бактерий, основанная на строении их клеточной стенки.

Крупнейшими таксономическими группами в ней стали 4 отдела: Gracilicutes (грамотрицательные), Firmicutes (грамположительные), Tenericutes (микоплазмы; отдел с единственным классом Mollicutes) и Mendosicutes (археи)Mollicutes-Микоплазмы — прокариотные одноклеточные, грамотрицательные [1] [2] микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки, которые были открыты при изученииплевропневмонии у коров. Микоплазмы, по всей видимости, являются наиболее простыми самостоятельно воспроизводящимися живыми организмами, объём их генетической информации в 4 раза меньше, чем у Escherichia coli.

Многочисленные микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, вирусы) строго систематизированы в определенном порядке по их сходству, различиям и взаимоотношениям между собой. Этим занимается специальная наука, называемая систематикой микроорганизмов.

Раздел систематики, изучающий принципы классификации, называется таксономией (от греч. taxis . расположение, порядок). Таксон . группа организмов, объединенная по определенным однородным свойствам в рамках той или иной таксономической категории. Самой крупной таксономической категорией является царство, более мелкими . подцарство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид и др. Образование названий микроорганизмов регламентируется Международным кодексом номенклатуры (зоологической, ботанической, номенклатуры бактерий, вирусов). В основу таксономии микроорганизмов положены их морфологические, изиологические, биохимические, молекулярно-биологические свойства.

Согласно современной систематике, патогенные (болезнетворные) бактерии относятся к надцарству прокариотов (Procaryotae), царству эукариот (Eucaryotae), грибы — к царству микота (Mycota), простейшие — к царству Protozoa, вирусы — к царству Vira.

Вид — совокупность микроорганизмов, имеющих общий корень происхождения и максимально близкие фенотипические признаки и свойства. ( Вид — эволюционно сложившаяся совокупность особей, имеющих единый тип организации, который в стандартных условиях проявляется сходными фенотипическими признаками: морфологическими, физиологическими, биохимическими и др.)

Популяция — совокупность особей одного вида, обитающих в пределах биотопа (территориально ограниченный участок биосферы с относительно однородными условиями жизни).

Штамм — чистые культуры микробов одного вида, полученные из разных источников или из одного источника в разное время.

Чистая культура — популяция состоящая из особей одного вида. (из одной микробной клетки на искусственной питательной среде).

ВНИМАНИЕ! САЙТ ЛЕКЦИИ.ОРГ проводит недельный опрос. ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ. ВСЕГО 1 МИНУТА.

Карагандинский государственный медицинский университет

Кафедра Молекулярной биологии и медицинской генетики

СРС

ВЫПОЛНИЛА: аБДУЛЛАЕВА р.

ПРОВЕРИЛА: аВДИЕНКО о.в.

Караганда 2016

Вирус — мельчайшие возбудители инфекционных болезней.

Геном вирусов

Особенности вирусов эукариот

Мелкие бактериофаги (с несегментированной РНК).

Заключение.

Литература.

Геном вирусов включает:

– Структурные гены, которые кодируют белки. Занимают примерно 95 % вирусной хромосомы. Белки вирусов можно разделить на несколько групп: структурные, ферменты, регуляторы.

– Регуляторные последовательности, которые не кодируют белки: промоторы, операторы и терминаторы.

– Прочие некодирующие участки (сайты), в том числе:

– участок attP, обеспечивающий интеграцию вирусной хромосомы в хромосому клетки–хозяина;

– участки cos – липкие концевые участки линейных вирусных хромосом, обеспечивающие замыкание линейной хромосомы в кольцевую форму.

Гены, кодирующие рРНК и тРНК, в геноме вирусов обычно отсутствуют. Однако в геноме крупного фага Т4 имеются гены, кодирующие несколько тРНК.

Геном вирусов отличается высокой плотности упаковки информации. Например, у фага φХ174 в пределах одного гена может располагаться еще один ген. В частности, ген В находится в пределах гена А, а ген Е – в пределах гена D. У мелкого РНК-содержащего фага f2 ген регуляторного белка, блокирующего лизис (созревание вирионов и разрушение клетки), перекрывается с двумя другими генами, удаленными друг от друга.

Особенности вирусов эукариот

У вирусов эукариот обнаружены следующие особенности:

1. Интрон-экзонная структура генов.

2. Модификация белков после синтеза полипротеинов: весь геном транскрибируется в виде одной молекулы мРНК, которая служит матрицей для синтеза полипротеина – одного гигантского инертного белка, и лишь затем происходит расщепление полипротеина на белки, выполняющие определенные функции.

3. Перекрывание генов (обезьяний вирус SV 40, вирус гриппа).

Вирионы ДНК-содержащих вирусов содержат ДНК. Объемом ДНК определяется количество белков в вирионе: один полипептид кодируется отрезком ДНК длиной примерно 1 тысяча нуклеотидов (нуклеотидных пар). После проникновения в клетку вирусная ДНК становится матрицей для синтеза ДНК и РНК.

Примеры организации генома ДНК-содержащих вирусов

1. Кольцевая двухцепочечная ДНК длиной около 5 тпн.

– Обезьяний вирус SV 40. Мелкий эукариотический вирус. Вирионы в виде икосаэдра. Капсид белковый. Используется в генной инженерии как вектор переноса генов. Кодирует 5 белков.

– Вирусы бородавок человека.

2. Кольцевая одноцепочечная ДНК длиной около 5 тн; может быть как кодирующей, так и антикодирующей.

– Мелкие бактериофаги типа М13. Не разрушают клетку. Капсид включает 8 белков.

– Вирус золотистой мозаики фасоли.

3. Линейная двухцепочечная ДНК длиной 30-150 тпн.

– Бактериофаги типа Т4. Вирионы крупные. Белковый капсид из 130 белков включает: головку, хвостовой отдел и хвостовые нити. Эти вирусы могут существовать в виде профага длительное время.

– Аденовирусы млекопитающих и человека. Вирионы средних размеров в виде икосаэдра. Капсиды белковые. Вызывают ОРВИ, конъюнктивиты, желудочно-кишечные заболевания, иногда обладают онкогенными свойствами.

– Вирусы оспы, герпеса и им подобные. Вирионы крупные. Имеется липопротеиновая оболочка.

4. Линейная одноцепочечная ДНК длиной около 5 тн; ДНК может быть как кодирующей, так и антикодирующей. У человека известны как спутники аденовирусов.

5. Двухцепочечная ДНК, замкнутая в кольцо из перекрывающихся сегментов. Длина ДНК – 3-8 тн.

– Вирус гепатита В. Вирион сферический, средних размеров. Имеется дополнительная оболочка из вирусных и клеточных белков. Кодирует 5 белков.

– Вирус мозаики цветной капусты (CaMV). Промотор 35S-RNA (CaMV35S) этого вируса широко используется в традиционной генной инженерии для создания генетических конструкций.

К РНК-содержащим вирусам относятся многие вирусы растений, возбудители заболеваний человека и животных: вирус полиомиелита, вирусы гриппа А, В и С, вирусы паротита (свинки), кори, чумы плотоядных животных (чумки), бешенства, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). В отдельную группу выделяются арбовирусы, которые переносятся членистоногими (клещами, москитами), например, вирусы клещевого энцефалита, желтой лихорадки. Многие РНК-содержащие вирусы вызывают ОРВИ (например, коронавирусы), желудочно-кишечные заболевания (реовирусы птиц, млекопитающих и человека). Некоторые РНК-содержащие вирусы используются в биотехнологии, например, вирусы полиэдроза насекомых.

Вирионы РНК-содержащих вирусов содержат РНК. После проникновения в клетку вирусная РНК становится матрицей для синтеза ДНК и РНК.

Примеры организации генома РНК-содержащих вирусов

1. Линейная одноцепочечная мРНК (плюс–цепь) длиной около 4 тн; в виде единой молекулы или в виде нескольких разных молекул. Плюс-цепь сразу же может использоваться для трансляции. Вегетативно-репродуктивная фаза этих вирусов протекает в цитоплазме. В плюс-цепи закодирована РНК-репликаза (РНК-зависимая РНК-полимераза). Представители:

– Вирус табачной мозаики (ВТМ) – сегментированная РНК. Вирион нитевидный (18х300 нм). ВТМ открыт Д.И. Ивановским в 1982 г.

– Вирус полиомиелита – несегментированная РНК. Вирионы мелкие, в виде икосаэдра. Капсид белковый.

– Вирус бешенства. Нитевидный вирион. Имеется дополнительная липопротеиновая оболочка.

– Арбовирусы (переносятся членистоногими: клещами, москитами) – вирусы клещевого энцефалита, желтой лихорадки. Морфология и размеры вирионов разнообразны, например, вирус энцефалита содержит 9 белков. Имеется дополнительная липопротеиновая оболочка.

– Мелкие бактериофаги (с несегментированной РНК).

2. Линейная одноцепочечная кРНК (минус–цепь, порядок нуклеотидов комплементарен по отношению к мРНК). Минус–цепь не может служить для трансляции и используется как матрица для синтеза плюс–цепи. Плюс-цепь служит для трансляции вирусных белков и используется как матрица для синтеза вирусной кРНК. Вегетативно-репродуктивная фаза этих вирусов также протекает в цитоплазме.

– Вирусы гриппа А, В, С. Вирус гриппа А содержит минус-цепь РНК, состоящую из 8 фрагментов. Фрагменты РНК связаны с вирусными белками и образуют спиральный нуклеокапсид. Поверх нуклеокапсида располагается гликолипопротеиновый суперкапсид. В составе вириона 10 белков. В состав суперкапсида входит два белка, определяющих антигенные свойства вируса: гемагглютинин и нейраминидаза. Кроме того, в состав вириона входит уже готовая РНК-репликаза, обеспечивающая синтез плюс-цепи на матрице минус-цепи.

– Вирусы паротита (свинки), кори, чумы плотоядных животных (чумки). Сферический вирион средних размеров. Имеется дополнительная липопротеиновая оболочка.

3. Линейная двухцепочечная РНК

– Мелкие бактериофаги. Вирионы мелкие, сферические или в виде икосаэдра. Капсид белковый.

– Вирусы полиэдроза насекомых. Вирионы мелкие, сферические или в виде икосаэдра. Капсид белковый. Используются в биотехнологии (для синтеза интерферона).

– Реовирусы птиц, млекопитающих и человека. Вирионы мелкие, сферические или в виде икосаэдра. Капсид белковый. Вызывают ОРВИ, желудочно-кишечные заболевания. РНК фрагментированная (10. 11 фрагментов), кодирует 11 белков.

4. Две линейные одноцепочечные одинаковые молекулы мРНК длиной около 10 тн. Ретровирусы. Способны интегрироваться в ДНК. В состав вирионов входит фермент обратная транскриптаза (ревертаза). Имеется дополнительная липопротеиновая оболочка. Многие ретровирусы вызывают онкологические заболевания: лейкозы, саркомы, опухоли молочных желез. К ретровирусам относится и вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД.

– Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Содержит одну плюс-цепь РНК, кодирует 13 белков. Сферический вирион. Имеется дополнительная липопротеиновая оболочка, включающая фрагменты мембран человека. Избирательно поражает Т–лимфоциты.

Литература

1. Биология: в 2 т.: учебник / ред. В. Н. Ярыгин. т. 1, 2012. - 736 с

2. Биология: в 2 т.: учебник / ред. В. Н. Ярыгин. т. 2, 2012. - 560 с.

3. Фаллер, Джеральд М. Молекулярная биология клетки: руководство для врачей: пер. с англ. / Фаллер, Джеральд М., Д. Шилдс, 2011, Бином-Пресс. - 256 с.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Все живущие на Земле организмы в зависимости от структуры их клеток относятся к одной из двух групп: прокариоты или эукариоты.

Деление организмов на прокариотические и эукариотические сохранялось довольно долго (до 1990-х гг.), пока американский микробиолог К.Вёзе не обнаружил, что в среде прокариотов находится большая группа особей с существенными генетическими различиями.

В этой связи он предложил разделить прокариотов на бактерии и археи. В настоящий момент разделение живых организмов на эукариотов, бактерии и археи считается общепризнанным.

Прокариоты — это.

Прокариоты – это одноклеточные живые организмы без оформленного клеточного ядра. Они не развиваются, не переходят в многоклеточную форму и способны к автономному существованию.

Прокариоты – самая представительная форма жизни на Земле по количеству видов. Например, 1 грамм плодородной почвы может содержать порядка 10 млрд.бактериальных клеток.

Как уже отмечено выше, к прокариотам относятся бактерии (в том числе цианобактерии или сине-зелёные водоросли) и археи.

У прокариотов молекула органического вещества не отделена от цитоплазмы, а прикреплена к клеточной мембране. У них, как правило, бесполый способ размножения, а ДНК имеет кольцевую форму. У большинства прокариотов геном (что это?) представлен одиночной хромосомой.

Прокариоты – это древнейшие и в то же время самые примитивные организмы на нашей планете. Они встречаются повсеместно: в воздухе, в воде, в почве, внутри живых организмов.

Их можно обнаружить в океанических глубинах, на горных вершинах, во льдах Антарктиды и Арктики. В атмосфере споры бактерий присутствуют на высоте до 15 км, а в грунт они проникают на глубину более 4 км.

По форме бактериальные клетки отличаются огромным разнообразием. Они могут быть в виде палочек (бациллы), округлыми (диплококи), шестиугольными, звездообразными, стебельковыми и т.д. Диплококки образуют пары, стрептококки – цепочки, стафилококки – скопления наподобие виноградных гроздей.

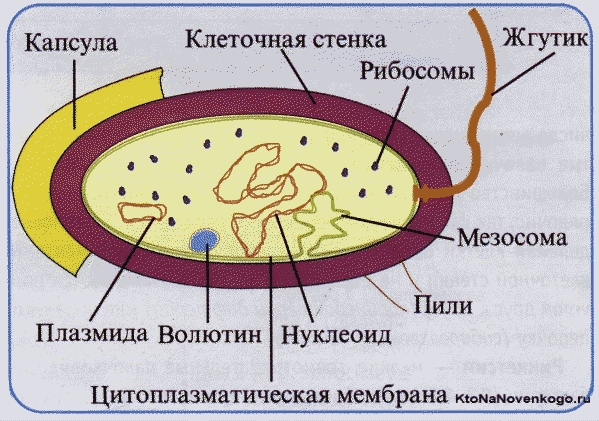

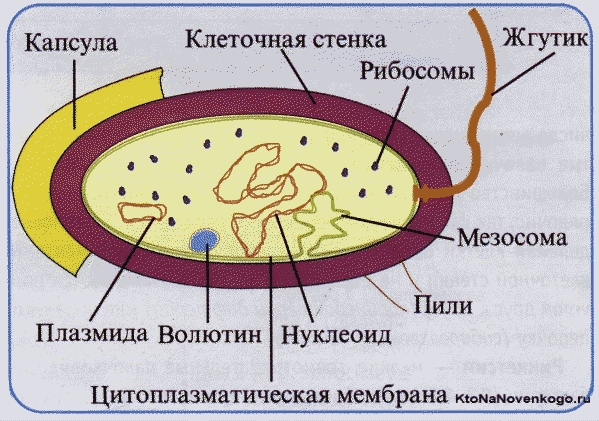

Строение бактериальной клетки в упрощённом виде выглядит следующим образом:

- клеточная оболочка (стенка);

- плазматическая мембрана;

- цитоплазма;

- хромосомная кольцевая ДНК (прикреплена к мембране);

- плазмиды (небольшие не прикреплённые к мембране кольцевые ДНК с небольшим набором генов);

- рибосомы;

- прокариотический жгутик(и).

Подавляющее большинство прокариот размножается посредством простого бинарного деления, которое начинается с удвоения ДНК без образования хромосом.

Обе вновь образовавшиеся молекулы ДНК отделяются друг от друга плазматической мембраной, в результате чего клетка делится пополам. Таким образом, каждая дочерняя клетка содержит по одной равнозначной молекуле ДНК.

Процесс деления при благоприятных условиях происходит каждые 25-30 минут. Этот интервал может увеличиться под воздействием сдерживающих факторов, таких как нехватка пищи, солнечный свет, высокая температура и др.

Первые представлены сапротрофами (питаются мёртвой органикой), паразитами (потребляют органику живых особей) и симбионтами (живут и питаются вмести с другими организмами). Вторые получают питание посредством фотосинтеза (путём преобразования солнечной энергии либо за счёт химического окисления неорганических веществ).

Эукариоты — это.

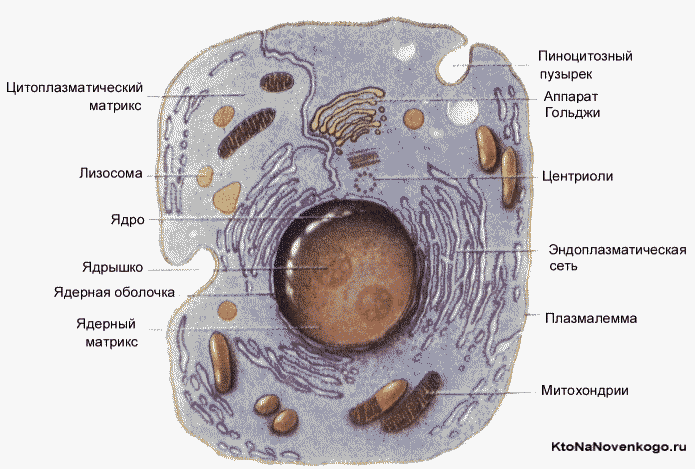

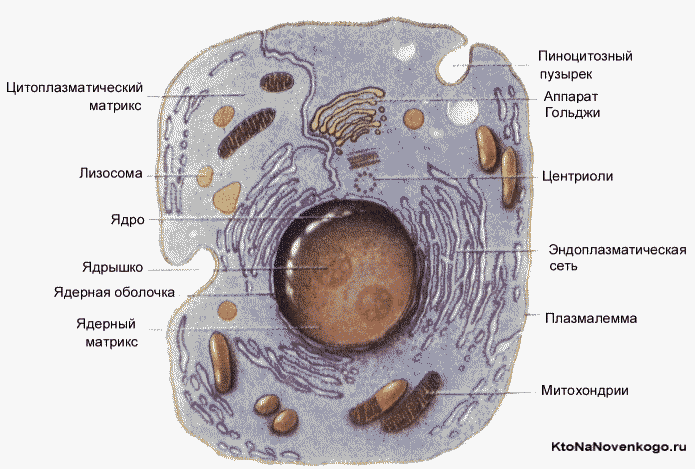

В отличие от прокариотов, эукариоты – это ядерные живые организмы (т.е. их клетки содержат ядро).

Они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, однако строение клеток у них однотипное.

В группу эукариотов (они могут быть одно- или многоклеточными) входят растения, животные (в том числе человек) и грибы.

Клетки эукариот разделены системой мембран на отдельные отсеки, имеют схожий химический состав и однотипный обмен веществ.

Генетический материал сконцентрирован, главным образом, в хромосомах, которые образованы цепочками ДНК и белковыми молекулами. В цитоплазме располагаются мембранные органоиды.

Непременным структурным элементом любой эукариотической клетки является ядро. В нём, а также в митохондриях животные клетки хранят наследственную информацию.

В растительных клетках эта информация находится не только в ядре и митохондриях, но ещё и в пластидах. Объёмное соотношение между ядром и цитоплазмой называется ядерно-цитоплазматическим индексом, с помощью которого можно оценить уровень метаболизма (это что?).

У клеток грибов есть оформленное ядро, поэтому их относят к эукариотам.

Правда, изначально к эукариотам относили только растения и животных. В дальнейшем были выделены грибы как отдельное царство, так как они сочетают в себе растительные и животные признаки.

В частности, у них отсутствует хлорофилл, а питание происходит путём впитывания органических веществ из внешней среды (создавать собственную органику они не способны). Размножаются грибы как половым, так и бесполым способом.

В состав клетки эукариот входят следующие основные компоненты:

- ядро;

- ядерная мембрана;

- линейная ДНК;

- цитоплазма;

- митохондрии;

- плазматическая или клеточная мембрана;

- хромосомы;

- рибосомы;

- лизосомы (у животных клеток для переваривания клеточных микромолекул);

- хлоропласты (у растительных клеток для обеспечения фотосинтеза);

- эукариотический жгутик(и).

Согласно самым распространённым научным гипотезам эукариоты появились порядка 1,5 млрд.лет тому назад. Многие учёные полагают, что они эволюционировали благодаря симбиогенезу, т.е. взаимодействию собственных клеток с клетками бактерий.

Отличие прокариотов от эукариотов

Главное, что отличает прокариотов от эукариотов, – отсутствие клеточного ядра.

А это значит, что ДНК прокариотической клетки не организована в хромосомы и не окружена ядерной оболочкой. Эукариотические клетки устроены намного сложнее. Их ДНК упакована в хромосомы, которые располагаются как раз в ядре.

Основные отличия рассматриваемых биологических категорий сведены в таблицу:

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

Все живущие на Земле организмы в зависимости от структуры их клеток относятся к одной из двух групп: прокариоты или эукариоты.

Деление организмов на прокариотические и эукариотические сохранялось довольно долго (до 1990-х гг.), пока американский микробиолог К.Вёзе не обнаружил, что в среде прокариотов находится большая группа особей с существенными генетическими различиями.

В этой связи он предложил разделить прокариотов на бактерии и археи. В настоящий момент разделение живых организмов на эукариотов, бактерии и археи считается общепризнанным.

Прокариоты — это.

Прокариоты – это одноклеточные живые организмы без оформленного клеточного ядра. Они не развиваются, не переходят в многоклеточную форму и способны к автономному существованию.

Прокариоты – самая представительная форма жизни на Земле по количеству видов. Например, 1 грамм плодородной почвы может содержать порядка 10 млрд.бактериальных клеток.

Как уже отмечено выше, к прокариотам относятся бактерии (в том числе цианобактерии или сине-зелёные водоросли) и археи.

У прокариотов молекула органического вещества не отделена от цитоплазмы, а прикреплена к клеточной мембране. У них, как правило, бесполый способ размножения, а ДНК имеет кольцевую форму. У большинства прокариотов геном (что это?) представлен одиночной хромосомой.

Прокариоты – это древнейшие и в то же время самые примитивные организмы на нашей планете. Они встречаются повсеместно: в воздухе, в воде, в почве, внутри живых организмов.

Их можно обнаружить в океанических глубинах, на горных вершинах, во льдах Антарктиды и Арктики. В атмосфере споры бактерий присутствуют на высоте до 15 км, а в грунт они проникают на глубину более 4 км.

По форме бактериальные клетки отличаются огромным разнообразием. Они могут быть в виде палочек (бациллы), округлыми (диплококи), шестиугольными, звездообразными, стебельковыми и т.д. Диплококки образуют пары, стрептококки – цепочки, стафилококки – скопления наподобие виноградных гроздей.

Строение бактериальной клетки в упрощённом виде выглядит следующим образом:

- клеточная оболочка (стенка);

- плазматическая мембрана;

- цитоплазма;

- хромосомная кольцевая ДНК (прикреплена к мембране);

- плазмиды (небольшие не прикреплённые к мембране кольцевые ДНК с небольшим набором генов);

- рибосомы;

- прокариотический жгутик(и).

Подавляющее большинство прокариот размножается посредством простого бинарного деления, которое начинается с удвоения ДНК без образования хромосом.

Обе вновь образовавшиеся молекулы ДНК отделяются друг от друга плазматической мембраной, в результате чего клетка делится пополам. Таким образом, каждая дочерняя клетка содержит по одной равнозначной молекуле ДНК.

Процесс деления при благоприятных условиях происходит каждые 25-30 минут. Этот интервал может увеличиться под воздействием сдерживающих факторов, таких как нехватка пищи, солнечный свет, высокая температура и др.

Первые представлены сапротрофами (питаются мёртвой органикой), паразитами (потребляют органику живых особей) и симбионтами (живут и питаются вмести с другими организмами). Вторые получают питание посредством фотосинтеза (путём преобразования солнечной энергии либо за счёт химического окисления неорганических веществ).

Эукариоты — это.

В отличие от прокариотов, эукариоты – это ядерные живые организмы (т.е. их клетки содержат ядро).

Они могут быть как одноклеточными, так и многоклеточными, однако строение клеток у них однотипное.

В группу эукариотов (они могут быть одно- или многоклеточными) входят растения, животные (в том числе человек) и грибы.

Клетки эукариот разделены системой мембран на отдельные отсеки, имеют схожий химический состав и однотипный обмен веществ.

Генетический материал сконцентрирован, главным образом, в хромосомах, которые образованы цепочками ДНК и белковыми молекулами. В цитоплазме располагаются мембранные органоиды.

Непременным структурным элементом любой эукариотической клетки является ядро. В нём, а также в митохондриях животные клетки хранят наследственную информацию.

В растительных клетках эта информация находится не только в ядре и митохондриях, но ещё и в пластидах. Объёмное соотношение между ядром и цитоплазмой называется ядерно-цитоплазматическим индексом, с помощью которого можно оценить уровень метаболизма (это что?).

У клеток грибов есть оформленное ядро, поэтому их относят к эукариотам.

Правда, изначально к эукариотам относили только растения и животных. В дальнейшем были выделены грибы как отдельное царство, так как они сочетают в себе растительные и животные признаки.

В частности, у них отсутствует хлорофилл, а питание происходит путём впитывания органических веществ из внешней среды (создавать собственную органику они не способны). Размножаются грибы как половым, так и бесполым способом.

В состав клетки эукариот входят следующие основные компоненты:

- ядро;

- ядерная мембрана;

- линейная ДНК;

- цитоплазма;

- митохондрии;

- плазматическая или клеточная мембрана;

- хромосомы;

- рибосомы;

- лизосомы (у животных клеток для переваривания клеточных микромолекул);

- хлоропласты (у растительных клеток для обеспечения фотосинтеза);

- эукариотический жгутик(и).

Согласно самым распространённым научным гипотезам эукариоты появились порядка 1,5 млрд.лет тому назад. Многие учёные полагают, что они эволюционировали благодаря симбиогенезу, т.е. взаимодействию собственных клеток с клетками бактерий.

Отличие прокариотов от эукариотов

Главное, что отличает прокариотов от эукариотов, – отсутствие клеточного ядра.

А это значит, что ДНК прокариотической клетки не организована в хромосомы и не окружена ядерной оболочкой. Эукариотические клетки устроены намного сложнее. Их ДНК упакована в хромосомы, которые располагаются как раз в ядре.

Основные отличия рассматриваемых биологических категорий сведены в таблицу:

Среди всего многообразия ныне существующих на Земле организмов выделяют группу, не имеющую клеточного строения – вирусы. Все остальные организмы по типу клеточной организации делят на прокариотов и эукариотов.

1. Эукариоты – сложноустроенные клетки, имеющие оформленное ядро, из которых состоит большинство организмов от одноклеточных водорослей до человека.

2. Прокариоты – доядерные клетки, т.е не имеющие оформленного ядра. Единственная молекула ДНК, замкнутая в кольцо, свободно располагается в области цитоплазмы, называется нуклеоидом. У прокариотов нет хлоропластов, митохондрий, эндоплазматической сети, аппарата Гольджи; их функции выполняют впячивания цитоплазматической мембраны – мезосомы. В связи с отсутствием центриолей, митоза и мейоза также нет, деление осуществляется перетяжкой, снаружи формируется клеточная стенка из муреина.

Прокариоты делятся на две группы: бактерии и сине-зеленые водоросли (цианеи).

В цитоплазме бактерий находятся рибосомы и включения (крахмал, гликоген, жиры), а у бактерий, способных к фотосинтезу, есть мембранные структуры с пигментами, подобные хлоропластам. Многие виды бактерий образуют слизистую капсулу, которая предохраняет их от высыхания.

Бактерии встречаются повсеместно, населяя все среды обитания. Наибольшее их число находится в почве, обнаружены в воздухе, воде, продуктах питания, внутри организма.

Среди бактерий встречаются неподвижные и подвижные формы. Передвигаются в основном с помощью одного или нескольких жгутиков. Различаются по форме:

- шарообразные (кокки, диплококки, стрептококки);

-в виде запятой (вибрионы);

-извитые (спирохеты, спириллы).

По способу питания бактерии подразделяются на автотрофные и гетеротрофные.

Автотрофные организмы (в данном случае бактерии) – способны к самостоятельному синтезу органических веществ. Фотосинтезирующие бактерии используют для этого энергию солнца. Их зеленый пигмент называется бактериохлорофиллом. Фотосинтез у них протекает в анаэробных условиях без выделения О2. Хемосинтезирующие бактерии используют энергию химических реакции: нитрифицирующие бактерии переводят аммиак в нитриты, а затем в нитраты; железобактерии – Fe 2+ в Fe 3+ и др. Хемосинтез был открыт в 1889-1890 гг. русским микробиологом С.Н. Виноградским.

Гетеротрофные организмы (в данном случае бактерии) используют для питания готовые органические вещества. Сапрофиты – бактерии гниения, используют органические вещества отмерших организмов или выделения других организмов (почвенные – разлагают перегной; клубеньковые – связывают свободный азот; молочнокислые – превращают сахар в молочную кислоту; маслянокислые – сбраживают углеводы, спирты до масляной кислоты). Паразитические бактерии – поселяются в живых организмах и питаются за их счет.

По типу энергетического обмена бактерии могут быть аэробными и анаэробными.

Аэробные бактерии – живут в кислородсодержащей среде и получают энергию в процессе окисления органических соединений до углекислого газа и воды.

Анаэробные бактерии – обитают в бескислородных условиях и существуют за счет энергии, выделяемой при брожении.

Обычно бактерии делятся бесполым путем, но характерен и половой процесс – конъюгация, при котором между двумя клетками происходит обмен участками ДНК.

При наступлении неблагоприятных условий бактерии образую споры. В таком виде они устойчивы к различным воздействиям и сохраняют жизнеспособность в течение длительного времени.

Положительное значение бактерий заключается в следующем:

- гнилостные бактерии разрушают трупы животных и растительные остатки;

- нитрифицирующие и клубеньковые бактерии повышают плодородие почвы;

- бактерии используются в пищевой промышленности для получения кисломолочных продуктов, сыра, сливочного масла, квашения овощей, виноделии;

- используются для получения различных спиртов, антибиотиков, витаминов, гормонов;

- бактерии, находящиеся в рубце жвачных животных, перерабатывают целлюлозу; лактобактерии, бифидобактерии, находящиеся в кишечнике человека являются нормальной микрофлорой, способствуют синтезу витаминов.

Отрицательное значение бактерий заключается в следующем:

- некоторые виды бактерий повреждают рыболовные сети, книги, сено, портят продукты питания;

- болезнетворные бактерии поселяются на покровах тела или в организме человека и вызывают следующие болезни: тиф, холера, дифтерия, столбняк, туберкулез, ангина, сибирская язва, бруцеллез, чума.

Борьба с бактериями включает следующий рад мероприятий: проветривание жилых помещений, дезинфекция, очистка воды и контроль продуктов питания, пастеризация (20-30 мин при температуре 60-70 0 С), термическая обработка пищи, инструментов, прививки.

Цианеи (цианобактерии)илисинезеленые водоросли – наиболее древние водные или почвенные автотрофные организмы. Имеют многослойные стенки из полисахаридов, пектиновых веществ и целлюлозы, сверху покрыты слизью.

3. Вирусы – неклеточная форма жизни. Способны жить и размножаться только в клетках других организмов, т.е. внутриклеточными паразитами. Вирусы открыл русский ученый Д.И. Ивановский в 1892 году.

Каждая вирусная частица состоит из небольшого количества ДНК или РНК (у остальных организмов всегда имеются обе эти нуклеиновые кислоты), т.е. генетического материала, заключенного в белковую оболочку (капсид), играющую защитную роль. В связи с тем, что в состав вирусов входит только одна разновидность нуклеиновых кислот, они не могут самостоятельно синтезировать белки. Различают РНК-содержащие вирусы и ДНК-содержащие вирусы. Вирусы не растут, у них отсутствует обмен веществ. Все активные процессы вирусов протекают в клетках-хозяевах.

Особую группу представляют вирусы бактерий – бактериофаги (фаги). Эти организмы, поселяясь внутри бактерий, заставляют их синтезировать белок с собственной ДНК, что приводит к гибели бактериальной клетки. В связи с этим фаги используют для лечения таких заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, холера и пр.

БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ

Клетка любого организма представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и органоидов. Оболочка клетки осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах).

Оболочка клеток

Оболочка клеток имеет сложное строение. Она состоит из наружного слоя и расположенной под ним плазматической мембраны. Клетки животных и растений различаются по строению их наружного слоя. У растений, а также у бактерий, сине-зеленых водорослей и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка, или клеточная стенка. У большинства растений она состоит из клетчатки.

Клеточная стенка играет исключительно важную роль: она представляет собой внешний каркас, защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток; через клеточную стенку проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ.

Наружный слой поверхности клеток животных в отличие от клеточных стенок растений очень тонкий, эластичный. Он не виден в световой микроскоп и состоит из разнообразных полисахаридов и белков. Поверхностный слой животных клеток получил название гликокаликс.

Гликокаликс выполняет, прежде всего, функцию непосредственной связи клеток животных с внешней средой, со всеми окружающими ее веществами. Имея незначительную толщину (меньше 1 мкм), наружный слой клетки животных не выполняет опорной роли, какая свойственна клеточным стенкам растений. Образование гликокаликса, так же как и клеточных стенок растений, происходит благодаря жизнедеятельности самих клеток.

Плазматическая мембрана.Под гликокаликсом и клеточной стенкой растений расположена плазматическая мембрана, граничащая непосредственно с цитоплазмой. Изучение ее строения и функций возможно только с помощью электронного микроскопа.

В состав плазматической мембраны входят белки и липиды в разных соотношениях. Они упорядоченно расположены и соединены друг с другом химическими взаимодействиями. По современным представлениям молекулы липидов в плазматической мембране расположены в два ряда и образуют сплошной слой. Молекулы белков не образуют сплошного слоя, они располагаются в слое липидов, погружаясь в него на разную глубину. Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность плазматической мембраны.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Читайте также: