Есть ли у вируса молекула

Представители царства вирусов – особая группа жизненных форм. Они имеют не только узкоспециализированное строение, но и характеризуются специфическим обменом веществ. В данной статье мы изучим неклеточную форму жизни – вирус. Из чего состоит, как размножается и какую роль он играет в природе, вы узнаете, прочитав ее.

Открытие неклеточных форм жизни

Российский ученый Д. Ивановский в 1892 году занимался изучением возбудителя болезни табака – табачной мозаики. Он установил, что патогенный агент не относится к бактериям, а является особой формой, в последующем названной вирусом. В конце 19 века в биологии еще не использовали микроскопы с высокой разрешающей способностью, поэтому ученый не смог узнать, из каких молекул состоит вирус, а также увидеть и описать его. После создания электронного микроскопа в начале 20 столетия мир увидел первых представителей нового царства, оказавшихся причиной многих опасных и трудно излечимых болезней человека, а также других живых организмов: животных, растений, бактерий.

Положение неклеточных форм в систематике живой природы

Как было сказано ранее, эти организмы объединены в пятое царство живой природы - вирусы. Главный морфологический признак, характерный для всех вирусов, – отсутствие клеточного строения. До сих пор в научном мире не прекращаются дискуссии по вопросу, являются ли неклеточные формы живыми объектами в полном смысле этого понятия. Ведь все проявления метаболизма у них возможны только после проникновения в живую клетку. До этого момента вирусы ведут себя, как объекты неживой природы: у них отсутствуют реакции обмена веществ, они не размножаются. В начале 20 столетия перед учеными возникла целая группа вопросов: что такое вирус, из чего состоит его оболочка, что находится внутри вирусной частицы? Ответы были получены в результате многолетних исследований и экспериментов, послуживших основой для новой научной дисциплины. Она возникла на стыке биологии и медицины и называется вирусологией.

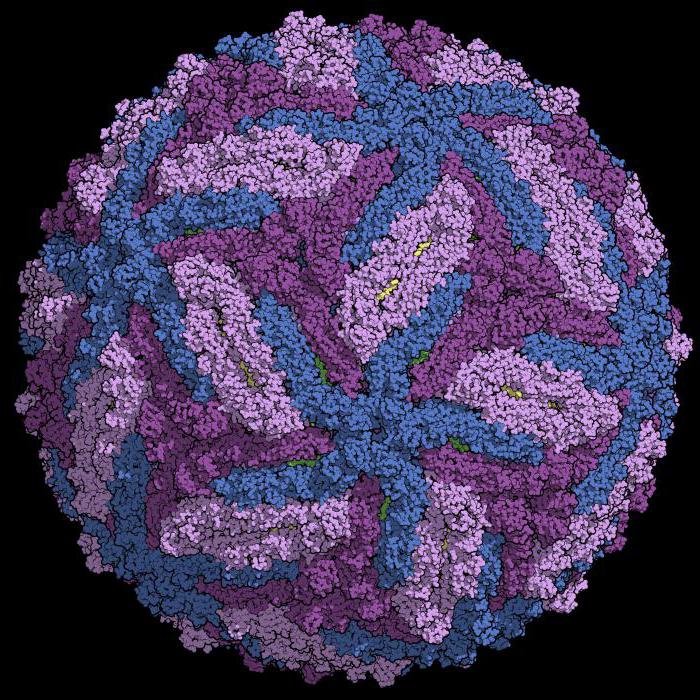

Особенности строения

Если в состав оболочки входят еще и липопротеидные субъединицы, являющиеся на самом деле частью цитоплазматической мембраны клетки хозяина, такие вирусы называются сложными (возбудители оспы и гепатита В). Часто в состав поверхностной оболочки вируса входят и гликопротеиды. Они выполняют сигнальную функцию. Таким образом, как и оболочка, так и сам вирус состоят из молекул органического компонента – протеина и нуклеиновых кислот (ДНК или РНК).

Как вирусы проникают в живые клетки

Ранее мы рассмотрели особенности строения оболочки внутриклеточного паразита. Вирус состоит из молекул органического и биологического вещества, а его поверхностная структура содержит специальные белки, узнающие плазмалемму живой клетки. Поэтому неклеточные формы поражают конкретные типы клеток определенных биологических видов организмов. Например, вирусы чумы собак не представляют опасности для здоровья человека. Внутрь клетки паразит попадает несколькими способами:

- Слиянием своей оболочки с мембраной клетки (вирус гриппа).

- Путем пиноцитоза (возбудитель полиомиелита животных).

- Через повреждение клеточной стенки (вирусы растений).

Размножение вирусов

Как только паразит попал в клетку, молекулы его нуклеиновой кислоты, вклиниваясь в геном ядра, передают информацию о строении протеиновых частиц и запускают процесс биосинтеза собственных белков. При этом используются рибосомы, молекулы АТФ, т-РНК клетки-хозяина. Параллельно в зараженной клетке происходит редупликация наследственной информации. Напомним, что из белка и нуклеиновой кислоты состоят вирусы, называемые простыми. Их частицы содержат РНК, которая сразу же связывается с субъединицами рибосом клетки-хозяина и индуцирует биосинтез молекул протеинов вируса.

Итогом нападения возбудителя на клетку становится соединение ДНК или РНК вируса с собственными белковыми частицами. Таким образом, вновь образованный вирус состоит из молекул нуклеиновых кислот, покрытых упорядоченными частицами протеидов. Мембрана клетки-хозяина разрушается, клетка гибнет, а вышедшие из неё вирусы внедряются в здоровые клетки организма.

Явление обратной редупликации

В начале изучения представителей данного царства бытовало мнение, что вирусы состоят из клеток, но уже опыты Д. Ивановского доказали, что возбудителей невозможно выделить с помощью микробиологических фильтров: патогены проходили через их поры и оказывались в фильтрате, который сохранял вирулентные свойства.

Дальнейшими исследованиями был установлен тот факт, что вирус состоит из молекул органического вещества и проявляет признаки живой субстанции только после своего непосредственного проникновения в клетку. В ней он начинает размножаться. Большинство РНК-содержащих вирусов размножаются так, как было описано выше, но некоторые из них, например вирус СПИДа, в ядре клетки-хозяина вызывает синтез ДНК. Это явление называется обратной репликацией. Затем на молекуле ДНК синтезируется и-РНК вируса, а уже на ней начинается сборка вирусных белковых субъединиц, образующих его оболочку.

Особенности бактериофагов

Что представляет собой бактериофаг - клетку или вирус? Из чего состоит эта неклеточная форма жизни? Ответы на эти вопросы таковы: это вирус, поражающий исключительно прокариотические организмы – бактерии. Строение его достаточно своеобразно. Вирус состоит из молекул органического вещества и делится на три части: головку, стержень (чехол) и хвостовые нити. В передней части – головке - находится молекула ДНК. Далее следует чехол, имеющий внутри полый стержень. Хвостовые нити, прикрепленные к нему, обеспечивают соединение вируса с рецепторными локусами плазматической мембраны бактерии. Принцип действия бактериофага напоминает шприц. После сокращения белков чехла молекула ДНК попадает в полый стержень и далее впрыскивается в цитоплазму клетки-мишени. Теперь зараженная бактерия будет синтезировать ДНК вируса и его белки, что неизбежно приведет к её гибели.

Как организм защищает себя от вирусных инфекций

Природа создала особые защитные приспособления, противостоящие вирусным заболеваниям растений, животных и человека. Сами возбудители воспринимаются их клетками как антигены. В ответ на присутствие вирусов в организме вырабатываются иммуноглобулины – защитные антитела. Органы иммунной системы - тимус, лимфатические узлы - реагируют на вирусное вторжение и способствуют выработке защитных протеинов – интерферонов. Эти вещества угнетают развитие вирусных частиц и тормозят их размножение. Оба вида защитных реакций, рассмотренных выше, относятся к гуморальному иммунитету. Другая форма защиты – клеточная. Лейкоциты, макрофаги, нейтрофилы поглощают вирусные частицы и расщепляют их.

Значение вирусов

Не секрет, что оно в основном негативное. Эти ультрамалые патогенные частицы (от 15 до 450 нм), видимые только в электронный микроскоп, вызывают целый букет опасных и трудноизлечимых заболеваний всех без исключения организмов, существующих на Земле. Так, у человека вирусы поражают жизненно важные органы и системы, например нервную (бешенство, энцефалит, полиомиелит) иммунную (СПИД), пищеварительную (гепатит), дыхательную (грипп, аденоинфекции). Животные болеют ящером, чумой, а растения - различными некрозами, пятнистостями, мозаичностью.

Многообразие представителей царства не изучено до конца. Доказательством служит то, что до сих пор открывают новые виды вирусов и диагностируют ранее не встречающиеся заболевания. Например, в середине 20 столетия в Африке был обнаружен вирус Зика. Он находится в организме комаров, которые при укусе заражают человека и других млекопитающих. Симптомы заболевания свидетельствуют о том, что возбудитель поражает прежде всего отделы центральной нервной системы и вызывает у новорожденных микроцефалию. Люди, являющиеся носителями этого вируса, должны помнить, что они представляют потенциальную опасность для своих партнеров, так как в медицинской практике зарегистрированы случаи передачи заболевания половым путем.

К положительной роли вирусов можно отнести их использование в борьбе против видов-вредителей, в генной инженерии.

В данной работе мы рассказали, что такое вирус, из чего состоит его частица, как организмы защищают себя от патогенных агентов. Также мы определили, какую роль играют неклеточные формы жизни в природе.

Краткое содержание:

Что такое добро и что такое зло?

Издавна человечество задается вопросом, что такое добро и что такое зло. Почему вообще возникло зло? Почему люди, животные в этом мире болеют, страдают? Почему Бог допускает эти страдания и несправедливость? Многим наверняка известно, что зло - это болезнь, это вирус. Вирус, которым болеет природа, которым болеет тело мироздания, мельчайшими клеточками которого мы являемся. А олицетворением зла считается сатана или дьявол. Дьявол или зло - это принцип. Это возможность парадоксальности, возможность творения наоборот, то есть разрушения. Его можно сравнить с вирусом рака в теле человека. Этот вирус поедает тело Вселенной, тело мироздания, тело всей бесконечности. Все в мирах имеет свое подобие. Макрокосм отражается с микрокосме. Значит, и макровирус дьявола отражается где-то в микрокосмосе.

Вирус только разрушает все живое и он не способен родить нового вируса ни половым путем, ни бесполым, ни зачатием, ни почкованием, ни делением, и в этом смысле живым организмом не является. При определенных условиях он может стать кристаллом, как глауберова соль или углерод. Однако это не простой кристалл, а магический: когда нужно, он меняет свой облик и свое поведение и становится невероятно активным. Типичный вирус состоит из трех элементов: прочной белковой капсулы, соединенной с ее полостью трубкой и находящейся внутри капсулы нити рибонуклеиновой кислоты. Действует вирус так: прикрепляется с внешней стороны к мембране какой-либо клетки, вводит через мембрану в цитоплазму трубку и впрыскивает хранившуюся в капсуле РНК. После этого акта он "испускает дух" и становится пустой шелухой. Зато его "душа", т.е. РНК, не умирает. Она направляется к рибосоме, представляющей собой станок с программным управлением, и становится для него перфолентой. Так начинается производство новых вирусов — синтез белков капсулы, трубки и ферментов, обеспечивающих их сборку. Когда изготовление футляра заканчивается, РНК реплицируется и снабжает своими копиями каждую капсулу, так что клетка наполняется массой молодых вирусов. Они разрывают изнутри клеточную мембрану и устремляются к соседним клеткам, чтобы проделать с ними то же самое. Покидают свое "гетто" и уходят в рассеяние. Вырастившая вирусы клетка, их несчастная "родина", долго болеет, а иногда — погибает. Вот что такое вирус: мобильный шприц, постоянно нацеленный на то, чтобы сделать какой-нибудь клетке укол и ввести в нее программу производства новых вирусов. Каким же образом простенький шприц размером в несколько сотен атомных поперечников может ставить перед собой детально разработанную цель и проявлять необыкновенное остроумие в ее достижении? Выходя из кристаллического состояния, он двигается, находит именно ту клетку, мембрана которой достаточно уязвима, и как камикадзе совершает самоубийство ради продолжения "рода". Это проделывает простенькая конструкция, самый сложный элемент которой — РНК, состоящая из нескольких десятков тысяч азотистых оснований, да и то этот элемент находится взаперти и никакой информации о внешнем мире не получает. Когда же РНК попадает через трубку в цитоплазму, она быстро разыскивает среди множества внутриклеточных аппаратов рибосому и как-то ухитряется убедить ее принять себя в качестве программы. Принять, прервав белковый синтез, необходимый для жизнедеятельности организма. (Может быть, она соглашается сделать это потому, что вирусная программа намного проще тех, которые кодируют поддержание жизни). В общем, то белок, то нуклеиновая кислота обретают "зрение", позволяющее им видеть окружающую обстановку и "ум", чтобы действовать в соответствии с ней. Это так, хотя ни глаз, ни мозга у них нет. Напрашивается вопрос-разве это не магия? Как тут не вспомнить гоголевский вареник, прыгающий из кастрюли в тарелку со сметаной, а затем двигающийся в рот казака Пацюка? Вареник сам по себе не может двигаться и знать, куда нужно двигаться, значит им управляет тот, кто это знает. Кто был этот одушевитель вареников, Гоголь объяснил: Пацюк был в кумовстве с чертом. Не таким ли образом одушевляется сначала капсула с трубкой, а затем нить РНК, и не тем ли самым фокусником? Если это действительно так, то открытие микробиологами вирусов есть шаг вперед в освоении понятия дьявола, т.е. ценный вклад в познание мироустройства. Опознать этого закулисного кукловода можно по его почерку, Он легко узнаваем — описан в Евангелии.

Иисус говорит фарисеям: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи" (Ин. 8: 44).

Как раз эти качества демонстрирует вирус. Он — законченный лжец: он обманывает и мембрану, и рибосому. Он — законченный человекоубийца, даже шире, убийца всего живого: он разрушает самую основу жизни — клетку. Разрушение, направленное на высший этаж творения — животных и человека, — является для него не только главной, но и единственной целью. Сам по себе он не имеет никакого смысла, является совершенно чуждым для общего миропорядка, никак в него не вписывается, не занимает в нем никакой ниши. Он ни для кого в этом миропорядке не нужен, тем более не нужен самому себе, ибо он есть просто кристалл, лишенный собственной внутренней жизни. Единственным результатом его вхождения в материальный мир является уничтожение живой клетки. Когда смонтированные в цитоплазме вирусы вырываются наружу и бегут к другим клеткам, — это не радость бытия, подобная радости резвящихся щенков. Это экстаз разрушения, мрачная эйфория громилы, истерический припадок убийцы. Что это такое, мы знаем из отчета заколовшего трех монахов Оптиной пустыни Аверина.

С потухшим взором сидел он перед следователем и рассказывал: "Голос приказывал мне убить, настаивал, упрекал меня в трусости и нерешительности, и наконец я не выдержал. " Какая уж тут радость! Всплеск бешеной активности Аверина, сделавшего себе меч с выбитыми на нем цифрами 666 и проявившего незаурядную хитрость в подкарауливании своих жертв, была не бешеной, а бесовской активностью, а хитрость — дьявольскою хитростью, ибо в него на это время вселился дьявол.

О том, что бес может вселиться в человека, народ знал всегда, но лишь недавно наука установила, что он может вселиться и в соединенные определенным образом молекулы белка и рибонуклеиновой кислоты, сообщая им признаки живого существа и делая их палачами. Такими же, как Аверин. Удивление, вызванное поведением вируса, приводит к осознанию его сущности: вирус есть взбесившийся кристалл. Причем, это кристалл определенного типа. Взбесившись, он может стать универсальным уничтожителем жизни, несмотря на свои ничтожные размеры.

Разумны ли вирусы?

Сознание – более высокий уровень переработки информации. Тонони называет это интеграцией. Интегрированная информация – нечто, качественно превосходящее простую сумму собранных данных: не набор отдельных характеристик предмета типа желтого цвета, округлой формы и теплоты, а составленный из них образ горящей лампы.

У аниматов одно преимущество перед вирусами: они умеют самостоятельно передвигаться. Вирусам приходится перемещаться от носителя к носителю на пассажирских местах в слюне и других физиологических выделениях. Но шансов повысить уровень φ у них больше. Хотя бы потому что вирусные поколения сменяются быстрее. Оказавшись в живой клетке, вирус заставляет ее штамповать до 10 тысяч своих генетических копий в час. Правда, есть еще одно условие: чтобы интегрировать информацию до уровня сознания, нужна сложная система.

Насколько сложной системой можно назвать вирус?

Чего вообще хотят вирусы?

Но зачем вообще вирусам это надо: жертвовать собой, помогать друг другу, совершенствовать процесс коммуникации? Какова их цель, если они не живые существа?

Что реликтовые вирусы делают сейчас? Одни никак себя не проявляют. Или нам так кажется. Другие работают: защищают человеческий эмбрион от инфекций; стимулируют синтез антител в ответ на появление в организме чужеродных молекул. Но в общем миссия вирусов гораздо значительнее.

Как вирусы общаются с нами

Мы оказываем друг на друга эволюционное влияние не просто как факторы среды. Наши клетки непосредственно участвуют в сборке и модификации вирусных РНК. А вирусы напрямую контактируют с генами своих носителей, внедряя свой генетический код в их клетки. Вирус – это один из способов общения наших генов с миром. Иногда этот диалог дает неожиданные результаты.

Антрополог Шарлотта Биве пишет: - "История нашей жизни с вирусами рисуется бесконечной войной или гонкой вооружений. Этот эпос строится по одной схеме: зарождение инфекции, ее распространения через глобальную сеть контактов и в итоге ее сдерживание или искоренение. Все его сюжеты связаны со смертями, страданиями и страхами. Но есть и другая история.

Например, история о том, как у нас появился нейронный ген Arc. Он необходим для синаптической пластичности — способности нервных клеток формировать и закреплять новые нервные связи. Мышь, у которой отключен этот ген, не способна к обучению и формированию долговременной памяти: отыскав сыр в лабиринте, она уже на следующий день забудет к нему дорогу.

Чтобы изучить происхождение этого гена, ученые выделили белки, которые он производит. Оказалось, что их молекулы самопроизвольно собираются в структуры, напоминающие вирусные капсиды ВИЧ: белковые оболочки, защищающие РНК вируса. Затем выделяются из нейрона в транспортных мембранных пузырьках, сливаются с другим нейроном и выпускают свое содержимое. Воспоминания передаются как вирусная инфекция.

350-400 миллионов лет назад в организм млекопитающего попал ретровирус, контакт с которым привел к формированию Arc. А теперь этот вирусоподобный ген помогает нашим нейронам осуществлять высшие мыслительные функции. Может, вирусы и не обретают сознание благодаря контакту с нашими клетками. Но в обратную сторону это работает. По крайней мере, сработало один раз.

Есть ли у вирусов сознание?

Дальнейшие исследования показали, что вирусы способны принимать и более сложные решения. Они могут жертвовать собой во время атаки на иммунную защиту клетки, чтобы обеспечить успех второй или третьей волны наступления. Они способны скоординированно передвигаться от клетки к клетке в транспортных пузырьках (везикулах), обмениваться генным материалом, помогать друг другу маскироваться от иммунитета, кооперироваться с другими штаммами, чтобы пользоваться их эволюционными преимуществами.

Известный биофизик из Техасского университета Ланьинь Цзэн считает велика вероятность, что даже эти удивительные примеры – лишь вершина айсберга. Изучить скрытую социальную жизнь вирусов должна новая наука – социовирусология.

Речь не идет о том, что вирусы обладают сознанием, оговаривается один из ее создателей микробиолог Сэм Диас-Муньос. Но социальные связи, язык коммуникации, коллективные решения, координация действий, взаимопомощь и планирование – это признаки разумной жизни.

- 16191

- 9,3

- 2

- 4

Обратите внимание!

Спонсоры конкурса: Лаборатория биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и Студия научной графики, анимации и моделирования Visual Science.

Эволюция и происхождение вирусов

В 2007 году сотрудники биологического факультета МГУ Л. Нефедова и А. Ким описали, как мог появиться один из видов вирусов — ретровирусы. Они провели сравнительный анализ геномов дрозофилы D. melanogaster и ее эндосимбионта (микроорганизма, живущего внутри дрозофилы) — бактерии Wolbachia pipientis. Полученные данные показали, что эндогенные ретровирусы группы gypsy могли произойти от мобильных элементов генома — ретротранспозонов. Причиной этому стало появление у ретротранспозонов одного нового гена — env, — который и превратил их в вирусы. Этот ген позволяет вирусам передаваться горизонтально, от клетки к клетке и от носителя к носителю, чего ретротранспозоны делать не могли. Именно так, как показал анализ, ретровирус gypsy передался из генома дрозофилы ее симбионту — вольбахии [7]. Это открытие упомянуто здесь не случайно. Оно нам понадобится для того, чтобы понять, чем вызваны трудности борьбы с вирусами.

Из давних письменных источников, оставленных историком Фукидидом и знахарем Галеном, нам известно о первых вирусных эпидемиях, возникших в Древней Греции в 430 году до н.э. и в Риме в 166 году. Часть вирусологов предполагает, что в Риме могла произойти первая зафиксированная в источниках эпидемия оспы. Тогда от неизвестного смертоносного вируса по всей Римской империи погибло несколько миллионов человек [8]. И с того времени европейский континент уже регулярно подвергался опустошающим нашествиям всевозможных эпидемий — в первую очередь, чумы, холеры и натуральной оспы. Эпидемии внезапно приходили одна за другой вместе с перемещавшимися на дальние расстояния людьми и опустошали целые города. И так же внезапно прекращались, ничем не проявляя себя сотни лет.

Вирус натуральной оспы стал первым инфекционным носителем, который представлял действительную угрозу для человечества и от которого погибало большое количество людей. Свирепствовавшая в средние века оспа буквально выкашивала целые города, оставляя после себя огромные кладбища погибших. В 2007 году в журнале Национальной академии наук США (PNAS) вышла работа группы американских ученых — И. Дэймона и его коллег, — которым на основе геномного анализа удалось установить предположительное время возникновения вируса натуральной оспы: более 16 тысяч лет назад. Интересно, что в этой же статье ученые недоумевают по поводу своего открытия: как так случилось, что, несмотря на древний возраст вируса, эпидемии оспы не упоминаются в Библии, а также в книгах древних римлян и греков [9]?

Строение вирусов и иммунный ответ организма

Рисунок 1. Первооткрыватель вирусов Д.И. Ивановский (1864–1920) (слева) и английский врач Эдвард Дженнер (справа).

Почти все известные науке вирусы имеют свою специфическую мишень в живом организме — определенный рецептор на поверхности клетки, к которому и прикрепляется вирус. Этот вирусный механизм и предопределяет, какие именно клетки пострадают от инфекции. К примеру, вирус полиомиелита может прикрепляться лишь к нейронам и потому поражает именно их, в то время как вирусы гепатита поражают только клетки печени. Некоторые вирусы — например, вирус гриппа А-типа и риновирус — прикрепляются к рецепторам гликофорин А и ICAM-1, которые характерны для нескольких видов клеток. Вирус иммунодефицита избирает в качестве мишеней целый ряд клеток: в первую очередь, клетки иммунной системы (Т-хелперы, макрофаги), а также эозинофилы, тимоциты, дендритные клетки, астроциты и другие, несущие на своей мембране специфический рецептор СD-4 и CXCR4-корецептор [13–15].

Одновременно с этим в организме реализуется еще один, молекулярный, защитный механизм: пораженные вирусом клетки начинают производить специальные белки — интерфероны, — о которых многие слышали в связи с гриппозной инфекцией. Существует три основных вида интерферонов. Синтез интерферона-альфа (ИФ-α) стимулируют лейкоциты. Он участвует в борьбе с вирусами и обладает противоопухолевым действием. Интерферон-бета (ИФ-β) производят клетки соединительной ткани, фибробласты. Он обладает таким же действием, как и ИФ-α, только с уклоном в противоопухолевый эффект. Интерферон-гамма (ИФ-γ) синтезируют Т-клетки (Т-хелперы и (СD8+) Т-лимфоциты), что придает ему свойства иммуномодулятора, усиливающего или ослабляющего иммунитет. Как именно интерфероны борются с вирусами? Они могут, в частности, блокировать работу чужеродных нуклеиновых кислот, не давая вирусу возможности реплицироваться (размножаться).

Причины поражений в борьбе с ВИЧ

Тем не менее нельзя сказать, что ничего не делается в борьбе с ВИЧ и нет никаких подвижек в этом вопросе. Сегодня уже определены перспективные направления в исследованиях, главные из которых: использование антисмысловых молекул (антисмысловых РНК), РНК-интерференция, аптамерная и химерная технологии [12]. Но пока эти антивирусные методы — дело научных институтов, а не широкой клинической практики*. И потому более миллиона человек, по официальным данным ВОЗ, погибают ежегодно от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом.

Рисунок 5. Схема развития феномена ADE при вирусных инфекциях. а — Взаимодействие между антителом и рецептором FcR на поверхности макрофага. б — Фрагмент С3 комплемента (компонент комплемента, после присоединения которого весь этот комплекс приобретает способность прилипать к различным частицам и клеткам) и рецептор комплемента (complement receptor, CR) способствуют присоединению вируса к клетке. в — Белки комплемента С1q и С1qR способствуют присоединению вируса к клетке (в составе молекулы C1q имеется рецептор для связывания с Fc-фрагментом молекулы антитела). г — Антитела взаимодействуют с рецептор-связывающим сайтом вирусного белка и индуцируют его конформационные изменения, облегчающие слияние вируса с мембраной. д — Вирусы, получившие возможность реплицироваться в данной клетке посредством ADE, супрессируют противовирусные ответы со стороны антивирусных генов клетки. Рисунок с сайта supotnitskiy.ru.

Подобный вирусный механизм характерен не только для ВИЧ. Он описан и при инфицировании некоторыми другими опасными вирусами: такими, как вирусы Денге и Эбола. Но при ВИЧ антителозависимое усиление инфекции сопровождается еще несколькими факторами, делая его опасным и почти неуязвимым. Так, в 1991 году американские клеточные биологи из Мэриленда (Дж. Гудсмит с коллегами), изучая иммунный ответ на ВИЧ-вакцину, обнаружили так называемый феномен антигенного импринтинга [23]. Он был описан еще в далеком 1953 году при изучении вируса гриппа. Оказалось, что иммунная система запоминает самый первый вариант вируса ВИЧ и вырабатывает к нему специфические антитела. Когда вирус видоизменяется в результате точечных мутаций, а это происходит часто и быстро, иммунная система почему-то не реагирует на эти изменения, продолжая производить антитела к самому первому варианту вируса. Именно этот феномен, как считает ряд ученых, стоит препятствием перед созданием эффективной вакцины против ВИЧ.

Открытие биологов из МГУ — Нефёдовой и Кима, — о котором упоминалось в самом начале, также говорит в пользу этой, эволюционной, версии.

Сегодня не только ВИЧ представляет опасность для человечества, хотя он, конечно, самый главный наш вирусный враг. Так сложилось, что СМИ уделяют внимание, в основном, молниеносным инфекциям, вроде атипичной пневмонии или МЕRS, которыми быстро заражается сравнительно большое количество людей (и немало гибнет). Из-за этого в тени остаются медленно текущие инфекции, которые сегодня гораздо опаснее и коварнее коронавирусов* и даже вируса Эбола. К примеру, мало кто знает о мировой эпидемии гепатита С, вирус которого был открыт в 1989 году**. А ведь по всему миру сейчас насчитывается 150 млн человек — носителей вируса гепатита С! И, по данным ВОЗ, каждый год от этой инфекции умирает 350-500 тысяч человек [33]. Для сравнения — от лихорадки Эбола в 2014-2015 гг. (на состояние по июнь 2015 г.) погибли 11 184 человека [34].

* — Коронавирусы — РНК-содержащие вирусы, поверхность которых покрыта булавовидными отростками, придающими им форму короны. Коронавирусы поражают альвеолярный эпителий (выстилку легочных альвеол), повышая проницаемость клеток, что приводит к нарушению водно-электролитного баланса и развитию пневмонии.

Рисунок 8. Электронная микрофотография воссозданного вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 1918 г. Рисунок с сайта phil.cdc.gov.

Почему же вдруг сложилась такая ситуация, что буквально каждый год появляются новые, всё более опасные формы вирусов? По мнению ученых, главные причины — это сомкнутость популяции, когда происходит тесный контакт людей при их большом количестве, и снижение иммунитета вследствие загрязнения среды обитания и стрессов. Научный и технический прогресс создал такие возможности и средства передвижения, что носитель опасной инфекции уже через несколько суток может добраться с одного континента на другой, преодолев тысячи километров.

Читайте также: