Что нужно знать про вирусы

Вирус (лат. virus - яд) - неклеточная форма жизни, мельчайшие болезнетворные микроорганизмы, не видимые в микроскоп. Они значительно меньше бактерий: легко проходят через бактериальные фильтры.

Вирусы способны размножаться только внутри живых клеток, до проникновения в них вирусы не имеют признаков жизни: пассивно перемещаются во внешней среде, ожидая встречи с клеткой-мишенью.

В 1892 году Ивановский Д.И. в ходе изучения мозаичной болезни табака обнаружил, что болезнь вызывается мельчайшими субстанциями, которые проходят через бактериальный фильтр, то есть были меньше бактерий. Вирусы впервые увидели в электронный микроскоп в 1939 году (спустя 19 лет со смерти Ивановского), однако считается, что именно Ивановский положил начало вирусологии как науке.

Вирусы выделяют в отдельное, пятое царство. Несмотря на их кажущуюся безжизненность, от неживой материи их отличают следующие черты:

- Наличие наследственности и изменчивости

- Способность к репродукции (воспроизведению себе подобных)

Рекомендую обратить особое внимание на черты, которые отличают вирусы от живых организмов:

-

Неживое (инертное) состояние

Вне клетки хозяина находятся в неживом состоянии, ожидая внедрения. Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты.

У вирусов отсутствует обмен веществ с внешней средой (метаболизм).

Не имеют клеточной мембраны, ограничивающих их от внешней среды, и, соответственно, клеточного строения.

Не делятся, не размножаются половым путем

У вирусов отсутствует половое размножение и деление. Попав в живую клетку, вирус встраивает свою нуклеиновую кислоту (РНК/ДНК) в наследственный материал клетки-мишени. В результате клетка начинает синтезировать вирусные белки (новые вирусы): так увеличивается численность вирусов.

Вирусы не растут, не увеличиваются в размерах. Стратегия их жизни - безудержное размножение.

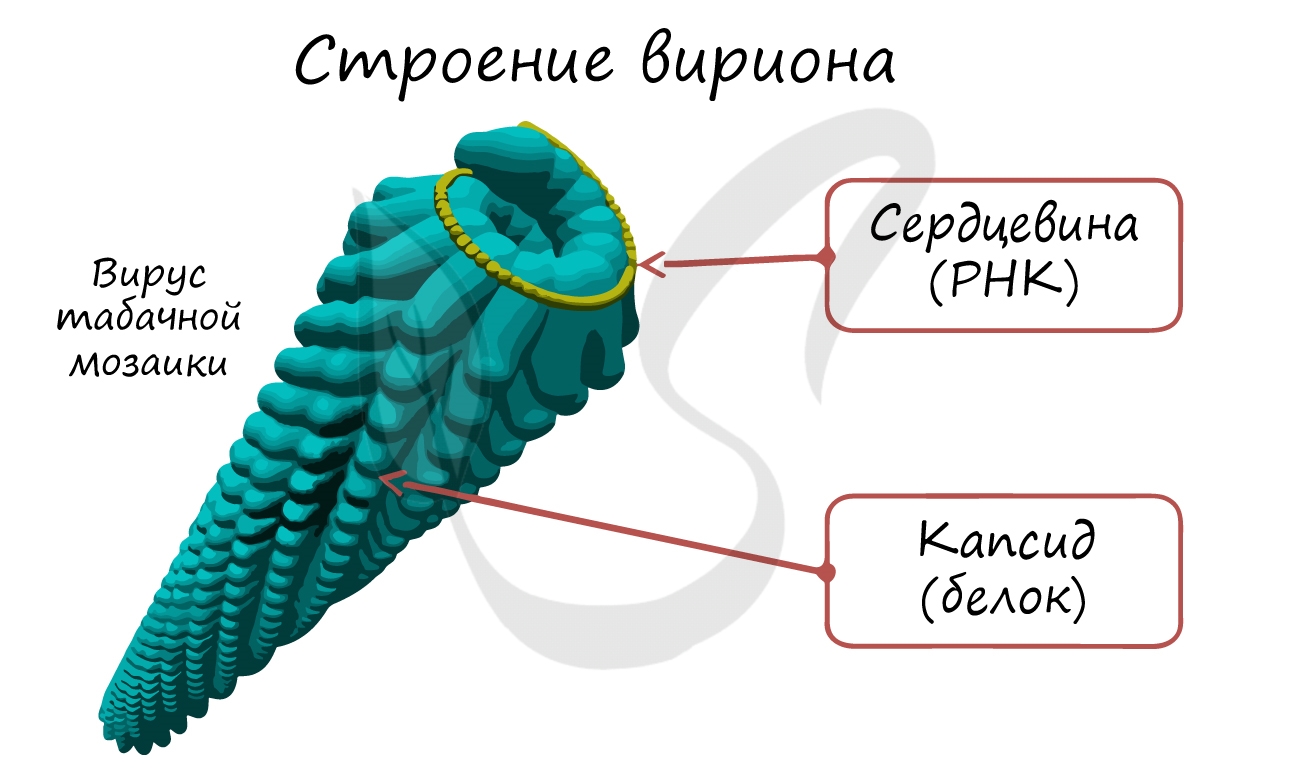

Если мы заглянем в клетку, инфицированную вирусом, то от вируса мы увидим только один элемент - его нуклеиновую кислоту (ДНК/РНК). Во внешней среде вирусы существуют в виде вирионов - полностью сформированных вирусных частиц, состоящих из белковой оболочки (капсида) и нуклеиновой кислоты внутри.

Носителем наследственной информации у вирусов может быть ДНК, РНК. В связи с этим все вирусы подразделяются на ДНК- и РНК-содержащие.

Найдя клетку, на поверхности которой есть подходящий рецептор, вирус взаимодействует с ним и прикрепляется к мембране клетки. Путем эндоцитоза (образование вакуоли) вирус проникает внутрь клетки, выходит из вакуоли в цитоплазму. Наследственный материал (ДНК/РНК) вируса реализуется по схеме: ДНК ↔ РНК → белок.

Проникнув внутрь клетки (инфицировав ее), вирус реализует собственный генетический материал (ДНК/РНК) путем синтеза вирусного белка на рибосомах клетки хозяина. Клетка даже и не подозревает, что вирус встроил в ее РНК/ДНК свой генетический код - она принимает его как свой собственный, а в результате синтезирует вирусные белки.

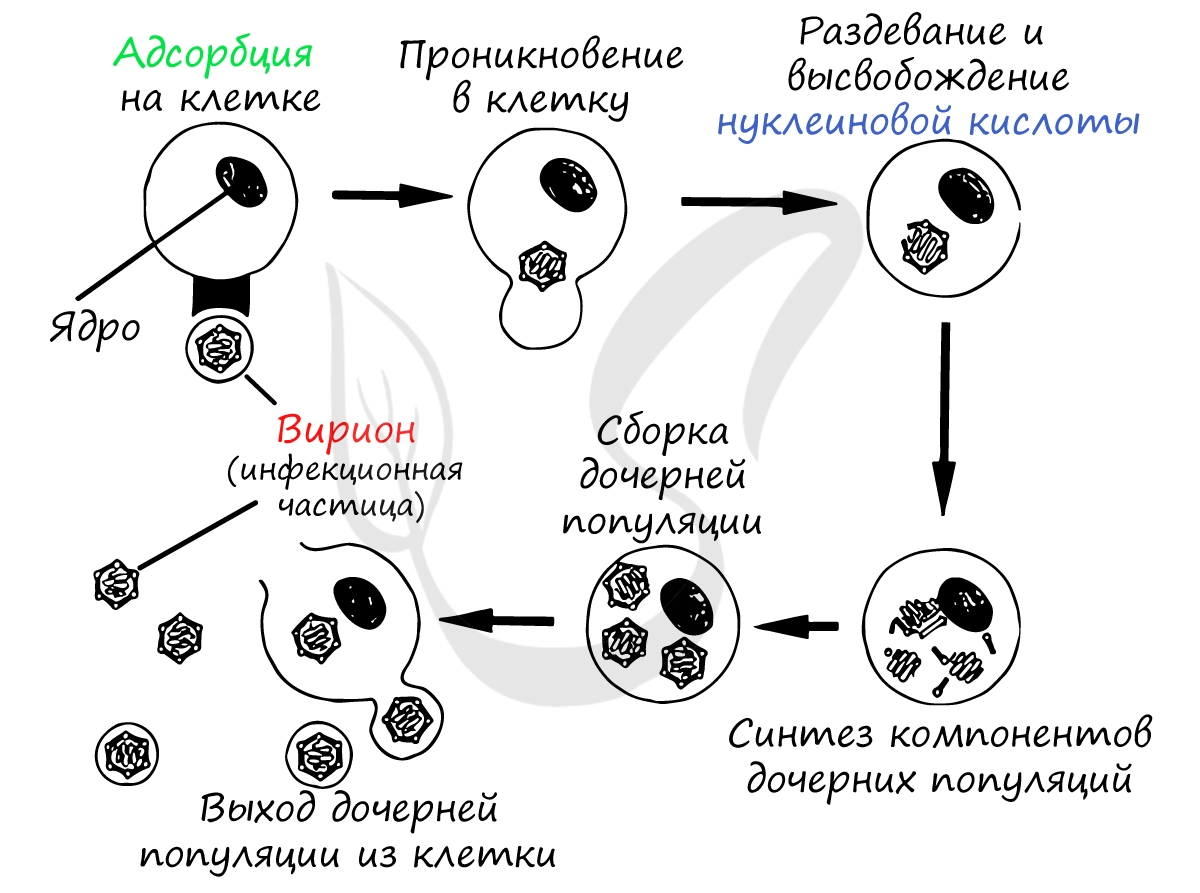

Образовавшиеся белки объединяются в вирусные частицы, которые могут выходить из клетки разными путями. Вирионы вирусов гепатита C выходят из клетки путем почкования (экзоцитозом), при таком варианте клетка долгое время остается живой и служит для продукции новых вирионов.

Известен и другой механизм выхода вирионов из клетки: взрывной, при котором оболочка клетки разрывается, и тысячи вирионов отправляются инфицировать новые клетки. Такой способ характерен для аденовирусов, ротавирусов.

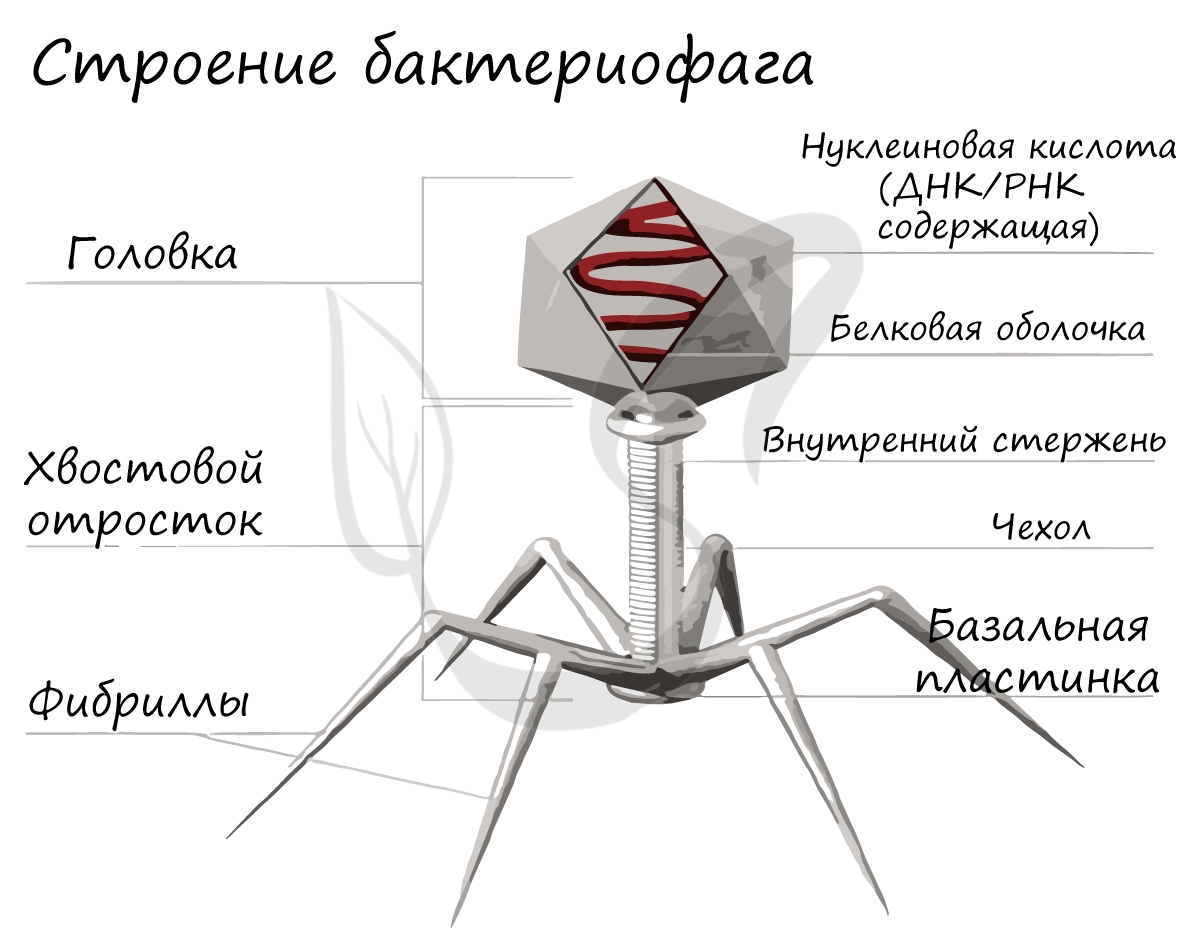

Это уникальная группа вирусов, инфицирующая только бактерии. Бактериофаг имеет капсид, с содержащимся внутри наследственным материалом - ДНК (реже РНК), протеиновым хвостом. Бактериофаги открыты в 1915 году и с тех пор активно применяются в ходе генетических исследований.

Ниже вы можете видеть типичное строение бактериофага. Бактериофаг напоминает шприц, который протыкает стенку бактерии и впрыскивает внутрь нее свою нуклеиновую кислоту.

Бактериофаги успешно применяются в медицине для лечения многих заболеваний. Это высокоэффективные, дорогостоящие препараты, которые помогают, например, нормализовать микрофлору кишечника при бактериальных инфекциях.

Вирусы вызывают множество заболеваний человека и животных. Некоторые из них неизлечимы даже на современном этапе развития медицины, например бешенство. К вирусным инфекциям относятся грипп, корь, свинка, СПИД (вызванный ВИЧ), полиомиелит, желтая лихорадка, онковирусы.

Такая группа, как онковирусы, потенцируют развитие опухолей в организме. К ВИЧ и онкогенным вирусам не существует специфических антител, что затрудняет процесс создания вакцины. В то же время против ряда вирусных инфекций: корь, ветряная оспа созданы вакцины, создающие стойкий пожизненный иммунитет.

Клетки вырабатывают защитный белок - интерферон. Это вещество подавляет синтез новых вирусных частиц, приводит к повышению температуры тела (например, при гриппе).

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет для организма большую опасность. Он размножается в T-лимфоцитах - клетках крови, которые выполняют иммунную функцию. С гибелью T-лимфоцитов разрушается иммунная система, становится невозможным сопротивление организма бактериями, вирусам и грибам, что в отсутствии лечения приводит к вторичным инфекциям.

Риск заражения ВИЧ присутствует при гемотрансфузии (переливании крови), половом акте. Инфекция также может быть передана от ВИЧ инфицированной матери к плоду.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

" title="Рисунки Владимира Орехова"/>

Все сейчас говорят о вирусах: коронавирус, грипп, ВИЧ, гепатит, ВПЧ, оспа и т.д. В мире существует более тысячи видов вирусов, способных поражать различные живые клетки, да практически все виды клеток. А что же такое вирусы и с чем их едят (в прямом и переносном смысле)? Где они живут, как попадают к нам в организм, что там делают и есть ли лекарства против них? Статей и постов в интернете много, в том числе, антинаучных и дилетантских. Поэтому ТИА обратилось за информацией в Тверской медуниверситет, к профессору кафедры микробиологии и вирусологии, доктору медицинских наук, декану фармацевтического факультета Юлии Червинец.

Что такое вирус и в чём отличие от бактерий?

Название "вирус" произошло от латинского слово virus и переводится как "яд". По сути, это мельчайшие внутриклеточные микробы-паразиты, потому что живут и размножаются они только внутри хозяина - практически во всех живых организмах (бактериях, грибах, растениях, животных и человеке). Несмотря на своё "коварство", все вирусы имеют примитивное строение: одна нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), окруженная одной или несколькими оболочками. Различают просто устроенные вирусы (безоболочечные) и сложно устроенные вирусы (оболочечные). К простым вирусам относят: вирусы полиомиелита, гепатита А, аденовирусы. Примеры сложных вирусов: гепатит В, грипп, парагрипп, корь, ВИЧ, герпес. Различаются вирусы и по форме:

- палочковидная (вирус табачной мозаики)

- пулевидная (вирус бешенства)

- сферическая (вирусы полиомиелита, ВИЧ)

- нитевидная (филовирусы)

- в виде сперматозоида (многие бактериофаги).

Размеры вирусов настолько малы (18-400 нм), что увидеть их можно только с помощью электронного микроскопа. Единицы измерения - нанометры, в отличие от бактерий (микрометры, мкм). Кстати, вирусы приблизительно в 100 раз меньше бактерий. Наиболее мелкими вирусами являются вирус полиомиелита (20 нм), гепатита А (30 нм), гепатита С (50 нм), вирус бешенства (170 нм), наиболее крупным — вирус натуральной оспы (350 нм).

От бактерий вирусы отличаются не только размерами, но и количеством генов (минимальное у вирусов от 4 до сотни, у бактерий – от 3000); нуклеиновыми кислотами (вирусы содержат только одну - ДНК или РНК, а бактерии – обе); количеством ферментов и, конечно же, самой формой жизни: вирусы размножаются только внутри живых существ, а бактерии – свободноживущие.

Интересный факт: первооткрыватель вирусов и основоположник вирусологии - русский ученый Д.И. Ивановский. В 1892 году описал необычные свойства возбудителей болезни табака (табачной мозаики), которые проходили через бактериальные фильтры и были названы "фильтрующимися частицами".

Жизненный цикл вирусов состоит из нескольких этапов:

1. Вирус прикрепляется к поверхности чувствительной клетки. Для каждого вируса есть свои чувствительные клетки, например, для гепатита – клетки печени, для гриппа – клетки дыхательных путей и т.д.

2. Проникновение вируса в клетку: либо его оболочка сливается с мембраной клетки или клетка сама его захватывает и поглощает.

3. Далее в клетке идёт процесс как бы “раздевания” вируса от всех его оболочек и активация его нуклеиновой кислоты.

4. Начинается синтез нуклеиновых кислот и белков вируса, т.е. вирус подчиняет системы клетки хозяина и заставляет их работать на своё воспроизводство.

5. Сборка вируса — многоступенчатый процесс, включающий в себя соединение всех компонентов.

6. Последний этап - выход вирусных частиц из клетки взрывным путем или почкованием. Полный цикл размножения вирусов завершается через 5-6 ч (вирус гриппа) или через несколько суток (вирус кори). Из погибающей клетки, которая длительное время может сохранять жизнеспособность, одновременно выходит большое количество вирусов. В результате пораженные вирусом клетки в основном погибают от истощения, а новые вирусы завоевывают и разрушают другие клетки. Но возможна и так называемая онкогенная трансформация клетки: тогда в организме появляется и начинает расти из мутированных клеток раковая опухоль.

Сколько вирус может жить вне организма хозяина и где?

Как правило, большинство вирусов малоустойчивы во внешней среде: они становятся инертны и погибают от многих причин, если снова не попадут в чувствительную клетку. Некоторые вирусы во внешней среде могут образовывать кристаллы, что свойственно только неживой материи.

Вирусы быстро погибают под действием солнечных лучей, ультрафиолета, стандартных веществ для дезинфекции. В воздухе помещений вирусы могут сохраняться несколько часов. При кипячении полностью инактивируются в течение нескольких минут.

Однако вирусы устойчивы к низким температурам: сохраняют свою жизнеспособность при t +4°С в течение нескольких недель, а при замораживании - в течение нескольких месяцев, а иногда и лет (особенно супернизких температурах).

Устойчивость вируса на различных поверхностях различна и зависит от температуры. На бумаге вирус разрушается за 3 часа, на банкнотах - за 4 дня, на дереве и одежде - за 2 дня, на стекле - за 4 дня, на металле и пластике - за 7 дней. Кстати, на внутреннем слое использованной маски они могут жить 7 дней, а на внешней поверхности маски – даже более недели (данные соответствуют условиям при температуре +22 °С и влажности 65 %).

Есть и исключения. Некоторые вирусы обладают значительной устойчивостью при комнатной температуре: вирус гепатита В сохраняет жизнеспособность в течение трех месяцев, гепатита А – в течение нескольких недель. ВИЧ сохраняется в высохшей крови до двух недель, в донорской крови вирус остается жизнеспособным в течение нескольких лет.

Что такое штаммы и почему вирусы мутируют?

Штамм (от нем. Stamm - "ствол,род") — чистая культура вирусов, изолированная в определённое время и в определённом месте. Один и тот же штамм не может быть выделен второй раз из того же источника в другое время. В зависимости от среды обитания – почва, вода, воздух, время года, чувствительный организм (человек, животные, птицы) - вирусы подразделяют на штаммы. Например, водный штамм, весенний, птичий, свиной и т.п. Во внешней среде геном вируса подвержен различным воздействиям, например, ультрафиолетовое облучение, солнечная радиация, химические вещества, что приводит к различного рода мутациям, т.е. изменениям в структуре нуклеиновой кислоты. В зависимости от характера мутаций вирусы могут изменять свои свойства, скажем, сменить хозяина. Так, вирус гриппа, который поражал только птиц, стал поражать и людей.

Как часто происходит в мировом научном сообществе открытие нового вируса?

Ученые каждый год открывают новые вирусы. Так, в 1972 г. открыт вирус Эбола, 1980-1989 гг. - вирусы иммунодефицита человека, гепатита Е и С, коронавирус человека впервые был выделен в 1965 году от больных ОРВИ. В Китае 2002—2003 годах была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS). Заболевание было вызвано штаммом коронавируса SARS-CoV. В результате болезнь распространилась на другие страны, всего заболело 8273 человека, 775 умерло (летальность 9,6 %). И вот в 2019 году появился новый штамм коронавируса CoViD 19, который вызвал пандемию.

Так откуда берутся вирусы?

Вопрос риторический. Пока ответа у науки нет. Может быть, они были привнесены из космоса на космических телах. Ведь при низких температурах они могут сохраняться неопределенно долгое время.

Как они попадают в организм человека/животного и т.д.?

Разными путями: воздушно-капельным (корь, грипп, ветряная оспа), половым (ВИЧ, вирус простого герпеса 2 типа), через кровь (гепатит В,С, ВИЧ), через инфицированные продукты (гепатит А, Е) или через членистоногих (скажем, клещей). Различают вирусы, вызывающие инфекции с преимущественным поражением органов дыхания (респираторные), кишечника (ротавирусы), печени (вирус гепатита), иммунной (ВИЧ) или нервной системы (бешенство, энцефалит).

Как организм реагирует на вирус?

Частицы самого вируса, а также биологически активные вещества, выделяющиеся при разрушении наших клеток, могут вызвать повышение температуры тела, тошноту, рвоту, сильную слабость, головокружение вплоть до потери сознания, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и др. На фоне нарушения функционирования различных органов и систем к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная (стафилококки, стрептококки, кишечные бактерии) и грибковая (дрожжевые грибы), усугубив воспалительный процесс с тяжелыми последствиями вплоть до летального исхода.

Как наш организм борется?

Однако организм человека не простая мишень для атаки болезнетворных микроорганизмов, он активно борется, и в этом нам помогает иммунная система. Вырабатываются специфические, нейтрализующие данный вирус антитела, формируются клетки-"убийцы" или Т-лимфоциты, которые уничтожают как поражённые, инфицированные клетки, так и сам вирус. Но иммунной системе нужно время, чтобы вычислить "чужака", "вирусного преступника", который не просто прячется внутри наших клеток, но и старается обмануть иммунную систему. Например, новое или мутировавшее поколение вируса наша иммунная система поначалу не видит. Конечно же, со временем все вирусные клетки распознаются, но к сожалению, с потерей драгоценного времени для нашего организма.

Возможно ли повторное заражение одним и тем же вирусом?

Наше здоровье зависит напрямую от активности и лабильности иммунной системы. Если она работает со сбоями и не справляется с негативным воздействием патогенов, заболевание может перейти в хроническую форму вплоть до смертельного исхода. Поэтому повторное заражение этим же вирусом возможно. Другая причина появления рецидива заболевания - мутации вируса. Если вирус стабилен, то наша иммунная система запоминает его и, как правило, повторных случаев инфицирования не бывает. Но если вирус подвергается изменчивости, то попав в организм человека, он воспринимается уже как новый вирус.

Есть ли лекарственные препараты для лечения вируса? Что может убить вирус?

Да есть, но не против всех вирусов. Антибиотики, применяемые при лечении бактериальных инфекций, здесь совершенно не работают, т.к. они воздействуют на структуры клетки только бактерий. В случае вирусной инфекции нужны препараты, которые блокируют различные этапы размножения вируса в клетке. Таким неспецифическим веществом является интерферон, который вырабатывается клетками организма человека (кишечника, печени).

Если выработка интерферона недостаточна, то можно применить индукторы интерферона, например: ламовакс, курантил, дибазол, адаптогены растительного (элиутерококк, оралия) и животного происхождения (вытяжка из мидий). Активно действуют при респираторных вирусных заболеваниях препараты интерферона - виферон, амиксин и др. Подавляют активность вируса гриппа на ранних стадиях ремантадин, амантадин, арбидол. Герпес подавляет ацикловир (зовиракс) и т.п. Однако пока точно неизвестны препараты, подавляющие репродукцию коронавируса. К специфическому лечению от коронавируса относится введение плазмы от переболевших людей, которая содержит антитела, но этот метод находит ограниченное применение.

Зачем нужна вакцинация? Как и из чего делают вакцины?

По сути, вакцины - это препараты для создания искусственного активного иммунитета. Термин "вакцина" произошел от французского vacca – "корова". Его ввел Л. Пастер в честь Дженнера, применившего вирус коровьей оспы для иммунизации людей против натуральной оспы человека. Вакцины – это препараты, содержащие сами микроорганизмы (убитые или живые ослабленные), части микроорганизмов, а также анатоксины (токсин, лишенный своих ядовитых свойств, но сохранивший свойства активировать иммунный ответ). После введения вакцины вырабатываются специфические антитела, которые нейтрализуют, прежде всего, поверхностные рецепторы вируса, с помощью которых он проникает в клетку. Таким образом блокируется основной механизм проникновения вируса в клетку. Многие вакцины создают пожизненный иммунитет у человека, например, вакцина от гепатита В, кори, краснухи, полиомиелита, эпидемического паротита.

Сколько времени уходит на создание вакцины?

На создание вакцины уходит 1-2 года, в течение которого должны пройти многочисленные проверки на эффективность и безопасность препарата, испытания на животных, потом на людях-добровольцах, а после – наладить массовое фармацевтическое производство.

Что представляют собой тесты на вирус? Как в лабораториях выявляют положительные результаты анализов?

Диагностика вируса основана на определении структуры вируса (специфических рецепторов и нуклеиновой кислоты), а также противовирусных антител у переболевших людей. Используются различные реакции: иммуноферментный анализ (ИФА), полимеразная цепная реакция (ПЦР). Время диагностики зависит от производителя тестов - от нескольких часов до 1 суток.

Несколько примеров самых массовых с убийственных с точки зрения эпидемий вирусов в истории человечества

Вирусы гриппа постоянно циркулируют среди населения, вызывая сезонные подъемы заболевания, периодически приобретающие характер эпидемий и даже пандемий. Эпидемии гриппа наносят огромный экономический ущерб, приводят к людским потерям. Это, прежде всего, относится к вирусам типа А, который каждые 2-3 года вызывает эпидемии, а несколько раз в столетие - пандемии с числом заболевших 1-2 млрд. человек. Эпидемии, вызываемые вирусом типа В, повторяются через 3-6 лет.

Пандемии гриппа, вызванные мутированными вирусами, против которых у людей нет иммунитета, возникают 2-3 раза в 100 лет. Пандемия гриппа 1918—1919 ("испанка", штамм H1N1) унесла жизни 40-50 миллионов человек. Предполагают, что вирус "испанки" возник в результате рекомбинации генов вирусов гриппа птиц и человека. В 1957—1958 была пандемия "азиатского гриппа", вызванная штаммом H2N2; в 1968—1969 - пандемия "гонконгского гриппа" (H3N2).

С 2009 появилось новое заболевание людей и животных, вызываемое штаммами вируса гриппа А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, А/H3N2 и А/H2N3, известных под общим названием "вирус свиного гриппа". Он распространён среди домашних свиней, а также может циркулировать в среде людей, птиц и др. видов; этот процесс сопровождается его мутациями.

Как уберечься от вирусов? Существуют ли действенные меры профилактики и гигиены?

Выделяют специфические и неспецифические способы профилактики вирусных инфекций. Специфические заключаются в использовании вакцин, при их наличии. При их введении у человека формируется как правило пожизненный иммунитет (вакцина от кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной оспы, гепатита В). Существует также экстренная профилактика. Ее проводят во время эпидемического подъема заболеваемости. Для экстренной профилактики, например, гриппа применяют противовирусные химиопрепараты: ремантадин (активен только против вирусов типа А), арбидол, амиксин, оксалиновую мазь и др. Используют также интерферон, дибазол, различные индукторы интерферона (например, элеутерококк, продигиозан).

Против многих вирусных инфекций вакцин не существует. В этом случае помогает неспецифическая профилактика. Существуют ряд общих правил:

- соблюдать личную гигиену (мойте руки перед приемом пищи, после использования туалета; не трогайте грязными, немытыми руками нос, глаза, рот).

- обязательно поддерживать здоровый образ жизни с помощью сбалансированного питания, занятий физкультурой, прогулок на свежем воздухе и многое другое.

Но для каждого вируса неспецифическая профилактика своя. Если речь идет о вирусах, передающихся воздушно-капельным путем, то необходимо придерживаться следующих правил:

- надевать маски, причем на больного человека, чтобы исключить попадание в пространство крупных частиц слюны при кашле и чихании, мелкие же частицы она не задерживает;

- тщательно убирать помещения, так как вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит уделить время влажной уборке и проветриванию;

- избегать массовых скоплений людей и воздержаться от походов в общественные места.

Если вирус передается с помощью фекально-орального механизма, например, вирус гепатита А, то необходимо соблюдать следующее:

- употреблять чистую или кипяченую воду;

- мыть фрукты, ягоды, овощи кипяченой водой:

- поливать свой сад и огород проточной водой.

Если вирус передается через кровь, например, вирус гепатита В,С, ВИЧ, то необходимы:

- дезинфекция, стерилизация медицинских изделий;

- обследование доноров крови;

- не употреблять наркотики;

- использовать индивидуальные предметы личной гигиены;

- быть осторожными с маникюром, пирсингом и татуировками, делать это только в профессиональном салоне.

Если вирус передается половым путем, например, ВИЧ, то нужно:

- исключить незащищенные половые контакты, если вы не уверены в своём партнёре;

- использовать барьерные средства контрацепции, если вы не знаете статус своего партнера.

Чтобы успешно бороться с врагом, его надо знать в лицо. Что же представляет собой компьютерный вирус? По сути, это обычная компьютерная программа, содержащая вредоносный код, главной особенностью которой является возможность создавать свои копии и распространять их без ведома пользователя. Способов распространения много, это могут быть и вложения в электронной почте, и помещение в папки общего доступа, и внедрение вредоносного кода в тело легальных программ, веб-страницы, картинки и т. д. Тут важно сразу запомнить основные правила.

|

| Вверху: с помощью нескольких пробелов файл маскируется под вполне безобидный Внизу: этот же файл полностью |

Соблюдая эти два несложных правила, вы избавитесь от многих проблем, связанных с безопасностью вашего компьютера, хотя иногда этого может быть недостаточно. Некоторые вирусы предпочитают отыскивать слабые места в различных программах, не надеясь на невежество пользователя.

|

| Вверху: так выглядят замаскированный и обычный файлы при отключенном отображении расширений Внизу: они же, но уже с отображаемым расширением |

|

| Настройка отображения расширений |

Типов вирусов существует множество, однако общепринятая классификация отсутствует. Обычно их разделяют по атакуемым объектам (вирусы файловые, загрузочные, скриптовые, сетевые черви), по поражаемым операционным системам и платформам (DOS, Windows, Unix, GNU/Linux, Java и другие), по используемым технологиям (полиморфные вирусы, стелс-вирусы) и, наконец, по языку, на котором они написаны (ассемблер, высокоуровневый язык программирования, скриптовый язык и другие).

|

| Проверка по требованию с помощью антивируса avast! Antivirus |

|

| Настройка резидентной защиты в антивирусе McAffee |

Мы уже говорили, что проверка может проводиться как постоянно, в фоновом режиме, так и по требованию пользователя. В первом случае антивирус безостановочно наблюдает за операциями на компьютере, анализирует данные и по мере возможности предотвращает любое вторжение. При проверке по требованию пользователя можно вручную задать области, которые необходимо проверить (это могут быть отдельные папки, все жесткие диски в системе, CD- или DVD-диски, флеш-карты и пр.). Также можно задать проверку отдельных системных компонентов, например оперативную память или загрузочный сектор диска.

В данный момент существует множество антивирусных программ, как коммерческих, так и freeware, причем многие платные антивирусы имеют бесплатные лицензии для домашнего использования. Как правило, основное отличие между ними заключается в отсутствии технической поддержки. Также в некоторых бесплатных антивирусах может быть отключен ряд возможностей, например автоматическое обновление антивирусных баз.

Как же выбрать подходящий? В первую очередь стоит почитать сравнительные обзоры, а также посетить официальные сайты программ, чтобы узнать их основные отличия и условия лицензий. Затем следует поинтересоваться эффективностью работы антивирусной защиты того или иного продукта, в чем помогут различные тестирования. Самым авторитетным на сегодняшний день, пожалуй, считается журнал Virus Bulletin, который систематически проводит тестирование антивирусных программ. Есть и другие независимые лаборатории, например AV-Compa-ratives или AMTSO, которые тоже регулярно тестируют популярные антивирусы. Ну и еще один немаловажный фактор, влияющий на выбор антивируса, – его производительность. Учитывая, что резидентная защита обычно включена постоянно, при активной работе она может создавать существенную нагрузку на ресурсы системы, снижая таким образом общую производительность. Частично компенсировать данный эффект можно путем его оптимизации. Самый простой способ – настроить исключения из проверяемых файлов, чтобы анализировались лишь потенциально наиболее опасные. Как правило, основную нагрузку при сканировании создают архивы, поскольку их необходимо сначала распаковать, но учитывая, что вирусы в архивах безопасны до их извлечения, проверку последних включать необязательно. По большому счету, можно оставить только анализ исполняемых файлов (EXE, COM, BAT, VBS) и динамических библиотек (DLL), а полную проверку производить периодически вручную.

Независимо от того, какой антивирус вы выбрали, хочется дать ряд простых советов, которые помогут вам избежать многих проблем. Во-первых, держите антивирусные базы в актуальном состоянии. По возможности настройте автоматические обновления антивируса или же выполняйте эту процедуру вручную хотя бы раз в неделю. Во-вторых, не отключайте резидентный сканер. Если этого не позволяют ресурсы компьютера, попытайтесь максимально оптимизировать работу сканера в настройках, однако полностью отключать его следует лишь в крайних случаях. В-третьих, старайтесь проводить полную проверку всех дисков хотя бы раз в месяц. Если это занимает много времени, ее можно запускать ночью, когда компьютер не используется. И последнее – не стоит полагаться только на программу, ведь ей тоже свойственно ошибаться. Не запускайте неизвестные файлы, не заходите на подозрительные сайты, следите за обновлениями операционной системы – и шансы заразить компьютер будут сведены к минимуму.

Читайте также: