Через сколько можно есть мясо после прививки от ящура

Концентрированная ГОА-сапониновая вакцина при однократном введении в дозе 1 мл обеспечивала практически 100%-ную защиту скота при экспериментальном заражении общепринятым способом. Выраженный иммунитет наступает на 10—14 день и достигает максимума через 3-4 недели после вакцинации. Иммунитет у взрослых животных длится 6—12 месяцев. Ревакцинация значительно усиливает иммунитет. При широкой профилактической вакцинации крупный рогатый скот обычно ревакцинируют 1 раз в год, свиней — два раза. ВНА в сыворотке крови появляются к концу первой недели, достигают максимального титра в 3-5 недель, затем их концентрация постепенно снижается. ВНА быстрее появляются и достигают пика после введения сорбированных вакцин, однако после применения эмульгированных вакцин титр антител выше и они сохраняются дольше. Колостральный иммунитет хорошо выражен, антител'а у телят сохраняются в течение 5 мес, хотя пассивная защита продолжается до 3 мес.

Материнский иммунитет может подавлять эффект вакцинации у молодняка, поэтому вакцинацию телят при систематической вакцинации коров начинают с 3—4 месячного возраста. Однако имеются доказательства, что телята отвечают на вакцинацию в месячном возрасте или раньше.

Возникновение и течение ящура в неблагополучной зоне в значительной мере определяются групповым иммунитетом. Если уровень иммунитета в популяции естественно восприимчивых видов животных превышает 75%, заболевание будет под контролем, хотя такие меры, как контроль за импортом скота, карантин и локальный убой скота в неблагополучном пункте являются эффективными.

Инактивированные вакцины могут быть моно- или поливалентными, то есть содержать антигены одного или нескольких типов, подтипов и вариантов вируса. При изготовлении поливалентных вакцин количественное соотношение вирусных антигенов необходимо определять с учетом их иммуногенности.

Одновременная вакцинация крупного рогатого скота против ящура и чумы оказалась возможной. Если инактивированную поливалентную ГОА-вакцину против ящура и живую — против чумы вводить одновременно подкожно в область шеи с разных сторон, то образуется такой же иммунитет, как и при раздельной вакцинации против каждого заболевания. Исследования и разработки в области специфической профилактики ящура достигли высокого уровня.

Инактивированные противоящурные вакцины являются высокоэффективными препаратами, а технология их изготовления основывается на самых современных достижениях биологической науки. Успех и изготовление инактивированных противоящурных вакцин могут быть использованы в качестве прототипных решений в исследованиях и разработках инактивированных вакцин против других заболеваний человека и животных.

Остается неясным вопрос, могут ли современные инактивированные вакцины защищать животных от латентного инфицирования в эндемичных по ящуру регионах. Если нет, то какими они должны быть для достижения указанной цели.

Большой интерес представляют сведения о том, что у вакцинированных свиней после экспериментального заражения при отсутствии клинических признаков болезни вирус обнаруживали в достаточно высокой концентрации в полости рта в течение нескольких недель. Наличие его в ротовой полости находится в прямой зависимости от уровня иммунитета. О приживлении вируса в организме вакцинированных животных свидетельствовало также резкое нарастание титра ВНА. Большой научный и практический интерес представляет выяснение места размножения вируса у таких животных.

Живые вакцины против ящура не разработаны. Многочисленные попытки в этой области не дали положительных результатов. Аттенуированные штаммы, как правило, оказывались или слабоиммуногенными, или реверсибельными. В этом отношении вирус ящура существенно отличался от вируса полиомиелита, аттенуированные штаммы которого успешно применяют для пероральной иммунизации человека. Причина этих различий неизвестна. Возможно, что она заключается в различном патогенезе этих заболеваний. Полиомиелит, как и многие вирусные заболевания, имеет сложный патогенез. Для их возбудителей характерно первичное место репликации с последующим проникновением в один или несколько органов-мишений. У полиовируса первичным местом размножения является кишечник, вторичным — центральная нервная система. Такие вирусы, по-видимому, относительно легко могут быть аттенуированны с помощью селективного изменения тропизма в отношении вторичных органов-мишений. В отличие от них, вирус ящура, как, впрочем, возбудители ряда других топикальных инфекций, практически не имеют вторичного органа-мишени. Получение аттенуированных иммуногенных штаммов против таких заболеваний, вероятно, требует иных подходов и представляет более сложную задачу.

Риновирус лошадей 1 по ряду свойств ближе стоит к афтовирусам, чем к другим пикорнавирусам. Некоторые штаммы этого вируса могут вызывать виремию системное заболевание лошадей с респираторным синдромом. Вирус может выделяться с фекалиями. Средства специфической профилактики не разработаны.

Ящур прочно вошел в нашу повседневную жизнь. О ящуре вещают с экранов телевизоров, ящур рвется с газетных страниц. Люди впечатлительные исключили мясо из своего рациона. Правительство наложило запрет на ввоз импортной заразы, а журналисты не перестают терзать проблему, выискивая новые страшилки. Сначала о ящуре знали мало, и предполагалось, что ожидает нас страшное заболевание с летальным исходом. Потом страсти немного поутихли. Умирать от ящура никто из людей не собирался. Последняя новость — нет денег на вакцину от ящура — вновь заставила россиян вздрогнуть.

Чтобы расставить все точки над “i”, мы обратились за комментарием к заведующему кафедрой инфекционных болезней Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина Александру Андреевичу Сидорчуку.

— Что же это такое — ящур?

— Это болезнь, которой подвержены только парнокопытные животные: свиньи, коровы, овцы, козы. Из диких — олени, лоси, антилопы. Вирус ящура уникален тем, что обладает огромной заражающей способностью. Одного миллилитра зараженной лимфы достаточно для того, чтобы вирус передался 100 миллионам голов! Вирус очень быстро распространяется в клетках. Для его развития в клетке организма животного достаточно одного часа. Больные животные выделяют вирус со всеми жидкостями. Погибает от ящура только молодняк. Взрослые животные, как правило, сами справляются с заболеванием. Через неделю они выздоравливают и становятся иммунными. И их мясо через некоторый период времени можно употреблять в пищу.

— Опасен ли этот вирус для человека?

— Нет. В принципе в научной литературе встречаются описания больных, зараженных ящуром, но в современной практике таких случаев замечено не было.

— Почему же тогда приняты такие жесткие меры по импорту мяса.

— Вовсе не потому, что нам грозит смертельная опасность и отравление. Причина — в том, что ящур может проникнуть на территорию нашей страны и вызвать эпизоотию среди домашнего скота. А это приведет к огромным финансовым потерям.

— Случались ли раньше эпидемии ящура?

— Ящур — очень старое заболевание: открыли этот вирус более ста лет назад. В начале ХХ века случаи заболевания ящуром регистрировались достаточно часто. Самая последняя вспышка ящура в нашей стране пришлась на 60-е годы. Поголовье зараженного ящуром скота исчислялось миллионами. Тогда были предприняты беспрецедентные меры по борьбе с вирусом. Во-первых, был создан специальный институт, занимавшийся исключительно этой болезнью. Он существует и сейчас. Во-вторых, был разработан ряд противоящурных вакцин. Отечественных, я подчеркиваю, — мы никогда не пользовались импортными. Были созданы предприятия, выпускающие эти препараты. Три из них функционируют до сих пор. Фермы, пораженные вирусом, закрывались на карантин. Через 21 день открывай на здоровье: никакого риска нет! Кстати, мясо заболевших животных в то время не сжигали, как это делают сейчас, а перерабатывали на консервы. И ни одного случая отравления выявлено не было.

— Как долго вирус сохраняется на предметах и продуктах питания?

— В замороженном состоянии — довольно долго. На шерсти, одежде — от 30 до 100 суток. Что касается парного сырого мяса, конкретных результатов нет: все зависит от условий хранения. Но достаточно мясо приготовить — и вирус гибнет. Ящур совершенно не выдерживает температурную обработку. Пастеризация или кипячение убивает его моментально. Все молоко, которое идет в продажу в магазинах и на рынках, — обработано. Так что опасности нет. Вирус не сохраняется в колбасах и консервах.

— Сначала мы узнали о коровьем бешенстве, потом — о ящуре; какие еще напасти могут нам угрожать.

— Конечно, существуют и другие заболевания — более опасные. Странно, но они не вызывают подобного ажиотажа в прессе. Мы боремся с этими заболеваниями, но до конца победить их пока не удается. Это сибирская язва, бациллы которой сохраняются в земле сотни лет и случайно могут выйти наружу после наводнения или строительных работ. Туберкулез, бруцеллез. Эти болезни как раз и опасны для человека. Есть и болезни, подобные ящуру. Чума свиней в Африке, например.

— Как вы думаете, кому выгодно поднимать шум вокруг ящурного вируса?

— Я считаю, что ящур — проблема чисто экономическая. Когда прекращаются закупки мяса в одной стране, импортер ищет других поставщиков — это очевидно.

По мнению специалистов, с эпизоотией ящура примерно через месяц будет покончено. И границы вновь откроются. Чем грозит мясное воздержание нашей стране? Самый неутешительный прогноз — резкое подорожание мяса. Самый оптимистичный — резкий рост отечественного производства животноводческих продуктов.

А пока. мир прощается с овечкой Долли. Участь ее предрешена: скотобойня. Самое фантастическое достижение науки накрылось ящуром.

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №21665 от 2 апреля 2001

Ветеринарно-санитарные правила убоя скота

К убойным животным относятся крупный и мелкий рогатый скот, олени, яки (сарлыки), верблюды, буйволы, свиньи, лошади, ослы, мулы, кролики и птица всех видов.

Убою не должны подлежать телята, козлята, ягнята (исключение составляют каракульские, забиваемые для получения смушек) и поросята моложе 14 дней.

Животные перед отправкой на мясокомбинат осматриваются ветеринарным врачом, и на них выдается ветеринарное свидетельство о том, что они здоровы и выходят из благополучного места по заразным заболеваниям, что этим животным были проведены диагностические исследования (например, на сап лошадей, мулов и ослов), а также проведены прививки. На крупных животных составляется опись с

указанием номера бирки (тавра), вида животного, пола и масти, возраста. К убою допускаются только здоровые животные. Однако из этого правила имеется исключение, когда при некоторых заболеваниях забивают животных, которые находятся под угрозой гибели (травмы, ушибы, переломы костей, ожоги и другие повреждения).

Запрещается убивать на мясо сельскохозяйственных животных:

б) находящихся в атональном состоянии, независимо от (вызвавших это состояние причин;

в) привитых вакцинами и подвергнутых лечению против сибирской язвы в течение первых 14 дней после прививок;

г) лошадей, мулов, ослов и верблюдов, не подвергнутых маллеинизации на мясокомбинате или убойном пункте. В случае убоя животных без этих исследований на сап туши их направляются вместе с другими продуктами убоя на утилизацию.

Нельзя убивать животных с клинической формой бруцеллеза, туберкулеза, больных с неустановленным диагнозом, больных незаразными болезнями с повышенной температурой тела, привитых вакцинами против ящура и сибирской язвы (в течение 21 и 14 дней), животных, леченных антибиотиками, сульфаниламидными и нитрофурановыми препаратами в течение определенного срока, обычно указанного в наставлении по применению этих препаратов, животных, обработанных пестицидами до истечения определенного срока, указанного в наставлении, а также животных, у которых не прошел 10-дневный срок после последнего случая поедания рыбы, рыбных отходов или рыбной муки.

Убой сельскохозяйственных животных обычно проводят на мясокомбинатах, бойнях, окотоубойных пунктах, хотя при отсутствии таких предприятий в небольших городах и населенных пунктах иногда проводят подворный убой скота. Особенно часто проводят подворный убой свиней, овец, коз, мелких животных и птиц. В любом случае владелец животного должен перед убоем показать его ветеринарному врачу и иметь справку о том, что животное было здорово. На мясокомбинатах и бойнях имеется ветеринарно-санитарный надзор, который проведет послеубойный осмотр туши и (внутренних органов и на основании этого осмотра произведет клеймение мяса. При подворном убое тушу животного обычно доставляют на рынок, где мясо и (внутренние органы представляют для послеубойного осмотра специалистам по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса.

Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов следующий: у крупного рогатого скота голову отделяют от туши, язык подрезают у верхушки и с боков так, чтобы были сохранены все лимфатические узлы, а сам язык был бы целым и свободно выступал из межчелюстного пространства.

Все (внутренние органы (особенно ливер) должны быть в естественной связи (легкие, сердце, печень и селезенка) друг с другом. У лошадей голову не отделяют, язык не подрезают, но вырубают носовую перегородку с сохранением её в целостности. Внутренние органы у лошадей представляют в виде целого ливера, как у крупного рогатого скота. У свиней после снятия шкуры или после её ошпарки (или опаливания) из подчелюстного пространства вырезают язык, оставляя его вместе с трахеей (вернее, ливером). После извлечения языка и ливера голову подрезают так, чтобы она удерживалась на коже нижней части шеи. Все внутренние органы должны быть в естественной связи в виде целого ливера. У мелкого рогатого скота голову оставляют с тушей до окончания ветеринарно-санитарного осмотра внутренних органов.

Ветеринарно-санитарные эксперты имеют право проводить осмотр в том случае, если убитые сельскохозяйственные животные доставлены в лабораторию ветсанэкспертизы (бывшие мясоконтрольные станции) в виде остывших, охлажденных и замороженных целых мясных туш, разрубленных на полутуши или четвертины. Мясо в кусках к экспертизе не принимается и не может реализоваться на рынке. Свиные туши, а также туши однокопытных животных доставляются на рынки вместе с головой. На одной из задних лапок кроликов, зайцев и нутрий сохраняют на конце шкурку не менее 3 см, а тушки птицы должны быть потрошеными, очищенными от пера.

Ротовая полость должна быть закрыта бумажным тампоном, после чего голову обертывают бумагой.

Птицу битую выпускают с мясокомбинатов или боен только в остывшем, охлажденном и мороженом состоянии. Выпуск парной битой птицы запрещается.

Мясо, выходящее с мясокомбинатов, боен и скотоубойных пунктов, подвергшееся ветеринарно-санитарной экспертизе на этих предприятиях и заклейменное при доставке на рынок, не освобождается от повторного ветеринарно-санитарного осмотра в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка, хотя исключение составляют фирменные магазины, размещенные в этих местах торговли. В таких случаях мясо контролю не подлежит.

При доставке к осмотру конины владельцам предъявляется справка с указанием даты маллеинизации лошади, произведенной не ранее чем за три дня до убоя, и о предубойном осмотре животного. Туша лошади для ветеринарно-санитарной экспертизы доставляется вместе с головой, легкими, трахеей и селезенкой. При несоблюдении этих правил туши лошадей направляются на техническую утилизацию или их уничтожают.

Ветеринарно-санитарной экспертизе на рынках подлежит: мясо и субпродукты (головы, нош, хвосты, вымя, печень, сердце, легкие, почки, уши) всех видов убойных животных, мясо диких животных, битая домашняя птица, мясные изделия в сыром, сырокопченом и вареном виде, животные жиры в любом виде. Мясо и мясопродукты, не проданные на рынке в течение одного дня и хранившиеся вне рыночных холодильников, на следующий день подвергают повторной ветеринарно-санитарной экспертизе.

На отправку охлажденного и остывшего мяса и субпродуктов выдается ветеринарное свидетельство о качестве, в котором указывают дату убоя животных. На мясо, поступающее на холодильники, владельцы обязательно представляют ветеринарные свидетельства, в которых указывают не только качество мяса, но и исследование на финноз, а у свиней, кроме того, на трихинеллез. Срок хранения такого мяса на холодильнике определяется ветеринарным врачом холодильника. В случае поступления на холодильник мяса и субпродуктов без ветеринарного свидетельства их принимают и хранят в изолированной камере, а администрация холодильника срочно запрашивает владельца или грузоотправителя о представлении ветеринарного свидетельства.

Мороженые тушки птицы, дичи и кроликов принимают на холодильник в таре и при наличии ветеринарного свидетельства. Мясо и мясопродукты принимаются на холодильники после предварительного осмотра, при этом допускается выборочный осмотр.

Мороженые туши осматривают на наличие знаков ветеринарно-санитарного осмотра (клейма, разрезы), проверяют качество технологической обработки и при обнаружении отеков, инфильтратов, признаков плохого обескровливания или других изменений мясо подвергают бактериологическим обследованиям. При обнаружении колоний плесени на поверхности мяса и мясопродуктов, не проникающих в верхний слой мяса, плесень тщательно очищают, после чего мясо выпускают для немедленной реализации.

Среди множества существующих недугов, поражающих крупный рогатый скот, одним из наиболее опасных считается ящур, который довольно быстро распространяется в середине стада, и даже способен передаваться человеку. Вот почему крайне важно своевременно идентифицировать болезнь, и принять все необходимые меры для её полного уничтожения.

Что это за болезнь

Ящур относится к заболеванию вирусно-инфекционного характера, которое способно поражать всех парнокопытных животных, в том числе и диких, однако, в большинстве случаев ему подвержен КРС. Для данного недуга характерна лихорадка, слюнотечение, эрозийные поражения слизистых, кожных покровов и конечностей.

Нужно отметить, что негативному воздействию вируса подвергаются все животные, независимо от возраста, но группу риска составляют молодняк, стельные коровы, физически слабые особи.

Историческая справка

Ещё с давних времён ящур был известен, как недуг, поражающий крупный рогатый скот, свиней, коз и овец. Первые упоминания о нём у животных датируются 1546 годом. Поражение ящуром людей было описано немного позже, в 1764 году. XVII и XVIII веках, болезнь, которая протекала в большинстве случаев злокачественно, была установлена в европейских странах.

В государствах постсоветского пространства о ящуре заговорили в середине XIX столетия. Возбудитель заболевания — фильтрующий вирус, был открыт биологами Леффлером и Фрошом в 1897 году.

Сегодня вспышки ящура периодически возникают в странах Европейского Союза, Азии, Африки, Российской Федерации. К примеру, на территории России последняя эпидемия ящура была зафиксирована в 2005 году в Хабаровском и Приморском краях. Вирус был занесён в страну через Монголию из Китайской Народной Республики.

Экономический ущерб

Безусловно, высокий процент падежа молодняка крупного рогатого скота, свиней и овец вследствие действия вируса ящура, связан с высокими экономическими потерями.

В результате эпидемии в большей степени погибают молодые особи, у коров на 50—75% снижается продуктивность, уменьшается вес животного, падает качество продукции, большая часть стельных КРС абортирует.

Особые огромные потери приносит проведение карантинных мероприятий, во время которых погибает чрезвычайно большое число поголовья, а убытки от потерь подсчитываются миллионами.

Так, к примеру, при последней вспышке ящура на территории России было уничтожено десятки сотен голов КРС, а экономический ущерб государства составил свыше 45 млн рублей.

Возбудитель, источник и пути распространения

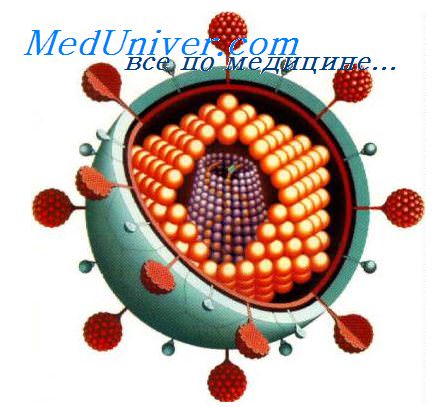

Возбудитель ящура — микроскопический, содержащий рибонуклеиновую кислоту, вирус, который относится к семейству Picornaviridae, роду Афтовирус. Сам вирус располагается в середине специальной белковой капсиды, в состав которой входит 32 капсомера.

По свойствам данный вирус разделяется на семь видов — О, А, С, САТ-1, САТ-2, САТ-3 и Азия-1, каждый из которых обладает ещё несколькими вариациями. Отметим, что вирус имеет неплохую устойчивость к факторам внешней среды. Он способен сохраняться в навозе до 5,5 месяцев, в сточных водах — до 3,5 месяцев, в навозной жиже — до 1,5 месяца.

Активность в крови животных он сохраняет до 40 дней, на шерстяном покрове — около 50 дней. Одновременно с этим, вирус долго не живёт в кисломолочной среде, на протяжении 15 минут погибает при температурном режиме свыше + 37 °С, при + 90. +100 °С уничтожается мгновенно.

Для устранения вируса в помещениях лучшим вариантом считается применение специальных дезинфицирующих средств, например, 2%-едкого натрия или 1%-раствора формальдегида.

Среди основных источников ящура можно отметить:

- животные, которые непосредственно уже болеют вирусом, в том числе и те, которые находятся в стадии инкубации;

- животные, являющиеся носителями, то есть те, которые ранее переболели ящуром и считаются потенциально опасными в течение одного года после лечения.

У инфицированной особи вирус может находиться в молоке, слюне, отходах жизнедеятельности, именно поэтому он легко и быстро способен распространяться в окружающей среде. В свою очередь, пассивным переносчиком ящура могут быть люди, домашние животные — кошки или собаки, птицы, грызуны.

Потенциальную угрозу составляют также предметы обихода, сельхозинвентарь, коровники, огорожи, водоёмы.

Очевидно, что путей, через которые животные могут заразиться множество:

- одежда человека, инвентарь;

- в результате контакта с заражёнными частями вымени, конечностей, слизистых оболочек;

- воздушно-капельным путём от инфицированной особи;

- заражённый корм или вода.

Признаки ящура у коров

Как правило, ящур протекает довольно остро и характеризуется особой клинической картиной. Период инкубации варьируется в пределах от 1 дня до недели, после чего у животного начинают проявляться признаки недуга.

У крупного рогатого скота ящур способен протекать в двух формах: доброкачественной и злокачественной. Давайте рассмотрим симптомы обеих.

Для того, чтобы появились первые признаки заражения вирусом достаточно несколько дней. Прежде всего, животное теряет аппетит, у него замедляется процесс пережёвывания пищи и наблюдается резкое повышение температуры до + 40. +41 градусов.

Кроме этого, при типичной (доброкачественной) форме появляются такие симптомы, как:

- ускоренный пульс и учащённое дыхание;

- покраснение и сильное пересыхание слизистых оболочек рта;

- существенное снижение продуктивности молока;

- сильная жажда;

- обильное выделение слюны;

- появление небольших высыпаний в виде прыщиков с прозрачным содержимым во рту, на носу и на крыльях носа. Спустя несколько дней прыщики лопаются и на их месте образуются эрозии;

- появление хромоты при передвижении;

- отёки нижних конечностей, с местом локализации вокруг копыт;

- нервозность животного, возникновение нервных расстройств, тахикардии.

Типичная форма ящура, при адекватном своевременном лечении и должном уходе, заканчивается летальным исходом всего в 0,5% случаях. Терапия в комплексе с качественным содержанием позволяет полностью вылечить животное спустя 3—4 недели после инфицирования.

Более опасной, особенно для молодняка, считается злокачественная форма течения вируса, при которой смертность особей составляет свыше 70%.

При злокачественном течении, к симптомам, характерным для доброкачественного, также добавляются:

- тяжёлые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, среди которых наиболее опасным является паралич сердца;

- патологии в функционировании системы кровообращения;

- появление судорог;

- апатичное и подавленное состояние КРС;

- хрипы в лёгких, появление отдышки.

Следует отметить, что молодняк крупного рогатого скота болеет немного нехарактерно: у них отсутствуют эрозии, а вместо этого развивается гастроэнтерит, образуется сепсис, появляется миокардит. Новорождённые малыши отказываются от пищи, вследствие чего, более 60% из них погибает в течение первых дней после заражения.

Диагностика

Ранняя диагностика вируса позволяет свести к минимуму падёж стада и сохранить хорошее здоровье всем животным.

Диагностировать ящур можно:

- по визуальным признакам, типичным для данного недуга;

- посредством осуществления лабораторных исследований, путём забора у предполагаемого инфицированного животного биологического материала;

- при помощи эпизоотологических сведений.

Поставить диагноз уже мёртвому животному позволяют исследования, проводимые после патологоанатомического вскрытия.

В большинстве случаев, появление у животного сыпи во рту и на конечностях, изменения его поведения, обильное слюнотечение, отказ от корма должны насторожить фермера и вызвать у него подозрение на развитие ящура.

Тем не менее, окончательный диагноз устанавливается комплексно, исходя из результатов и признаков всех вышеперечисленных исследований.

Патологоанатомические изменения

При проведении патологоанатомического исследования у заражённого животного можно обнаружить небольшие эрозии, афты во рту, носу, крыльях носа, губах, в местах, где нет волосяного покрова, на сосках вымени, в редких случаях — вокруг анального отверстия.

Если ящур протекал в злокачественной форме, то патологоанатомическим изменениям подверглись сердечная мышца и вся мускулатура. Как правило, в таких случаях причиной смерти становилось поражение миокарда.

Дегенеративные изменения также обнаруживаются в почках и печени. В особо сложных случаях, можно выявить кровоизлияния в области лёгких, кишечника, почках, головном и спинном мозгу.

Лечение

Лечение ящура основывается на устранении основных симптомов заболевания и обеспечении животным качественного ухода. При обнаружении вируса, на ферме объявляется карантин, во время которого запрещается привозить новых животных или вывозить старых.

После постановки диагноза — ящур, следует приступить к комплексному лечению животных, и, прежде всего, заняться организационными мероприятиями:

Кроме обеспечения качественных условий содержания и питания, в борьбе с ящуром фермеры используют ряд спецсредств, в частности, проводят дезобработку поражённых участков:

- для слизистых: применяют растворы — 2% уксусной кислоты, 0,1% перманганата калия и 0,5% фурацилина. При этом, если раны вызывают у животного сильные болевые ощущения, то их обезболивают посредством новокаина, анестезина или медного купороса, смешанного в пропорциях 1:2 с любой основой — вазелином, рыбьим жиром и т. п.;

- для конечностей: отлично подходит смесь, изготовленная из равных частей дёгтя и рыбьего жира. Также рекомендуется использовать лечебные ванночки, которые делают на основе раствора 2% формальдегида, 0,5% едкого натрия или 2% лизола.

Все процедуры, перечисленные выше, выполняют каждый день, до полного исчезновения симптомов.

Безусловно, кроме местного наружного лечения, инфицированным животным дают специальные медикаментозные препараты:

- лактоглобулин;

- противоящурный имунолактон;

- сыворотку, изготовленную из крови ранее переболевших особей.

При тяжёлом течении недуга коровам дают сердечные препараты, чтобы восстановить нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Некоторые фермеры выпаивают животных медовой водой или делают внутривенные инъекции с глюкозой.

Прививки от ящура

Специфической профилактикой ящура, безусловно, является вакцинация, для проведения которой разработаны гипериммунные сыворотки или вакцины, изготовленные из крови ранее переболевших животных.

Вакцина, которая делается в первый раз, начинает активно действовать спустя 21 день после введения и сохраняет свою силу на протяжении одного года. Осуществлять вакцинацию во время наступления недуга, уже нецелесообразно.

Для иммунизации стада используют, в зависимости от эпизоотических признаков, поли-, би- и моновалентные сыворотки, которые дают по определённым схемам, согласно инструкции к препаратам.

Также следует учесть, что прививание одного животного не может полностью устранить признаки переноса вируса среди других. Для этого следует вакцинировать всё стадо одновременно.

Другие меры профилактики

Наиболее эффективными методами борьбы с вирусом ящура считается вовремя проделанная профилактика, которая состоит из таких мер:

- недопущение заноса вируса извне;

- поддержание санитарных условий в помещении, где пребывает КРС;

- обеспечение животных качественными, сбалансированными кормами;

- своевременное уничтожение или изоляция возможных переносчиков: грызунов, птиц, диких животных;

- при обнаружении ящура — введение карантина и выставление милицейско-ветеринарных постов;

- изоляция больной особи от остального стада;

- дезинфекционная обработка всех помещений, инвентаря, одежды, предметов хозяйства;

- проведение вакцинации в приближённых к карантинным зонам, с дальнейшим контролем иммунного фона;

- ликвидация заражённого поголовья;

- полное уничтожение мяса инфицированных животных.

Ящур относится к довольно серьёзным недугам, которые представляют опасность не только для самих животных, но и для человека. Занимаясь разведением КРС крайне важно знать типичные симптомы заболевания, чтобы вовремя предотвратить распространение вируса и предпринять грамотные меры по лечению особей.

Помимо этого, своевременная идентификация заболевания позволит остановить его разнесение на огромные фермерские площади.

Читайте также: