Аутоиммунный гепатит при сахарном диабете

Определение. Аутоиммунный гепатит (АИГ) - хроническое заболевание печени неизвестной этиологии, характеризующееся перипортальным или более обширным воспалением, и протекающее со значительной гипергаммаглобулинемией и появлением в сыворотке широкого спектра аутоантител.

Как следует из приведенного определения, причина заболевания остается невыясненной, следовательно, понятие “аутоиммунный” характеризует не этиологию, а патогенез. В качестве потенциальных кандидатов на этиологический фактор рассматриваются различные агенты, в частности, вирусы (гепатита С, простого герпеса и др.), однако до настоящего времени не получено убедительных доказательств их причинной роли.

Классификация. По спектру выявляемых аутоантител выделяют АИГ 1-го и 2-го типов (некоторые авторы также выделяют 3-й тип). Тип 1 является преобладающим (85% от общего числа больных), на долю 2-го типа приходится не более 10-15% случаев. Кроме того, у некоторых больных патологический процесс характеризуется наличием биохимических и гистологических черт как АИГ, так и первичного билиарного цирроза (ПБЦ), что дает основание для вынесения их в группу лиц с перекрестным (overlap) синдромом.

Морфология. С гистологической точки зрения АИГ представляет собой воспаление ткани печени неизвестной природы, характеризующееся развитием портального и перипортального гепатита со ступенчатыми или мостовидными некрозами, значительной лимфомакрофагальной инфильтрацией в портальной и перипортальной зонах, а также в дольках (рис. 5.1). Часто в составе инфильтрата имеется значительное количество плазматических клеток. В большинстве случаев происходит нарушение дольковой структуры печени с избыточным фиброгенезом и формированием цирроза печени. По данным большинства авторов, цирроз обычно имеет черты макронодулярного и нередко формируется на фоне незатухающей активности воспалительного процесса. Изменения гепатоцитов представлены гидропической, реже жировой дистрофией. Перипортальные гепатоциты могут формировать железистоподобные структуры – розетки.

Рис. 5.1. Аутоимунный гепатит биоптат печени, окраска г/э, х400. Значительная инфильтрация лимфоидными клетками портального тракта и перипортальной зоны дольки

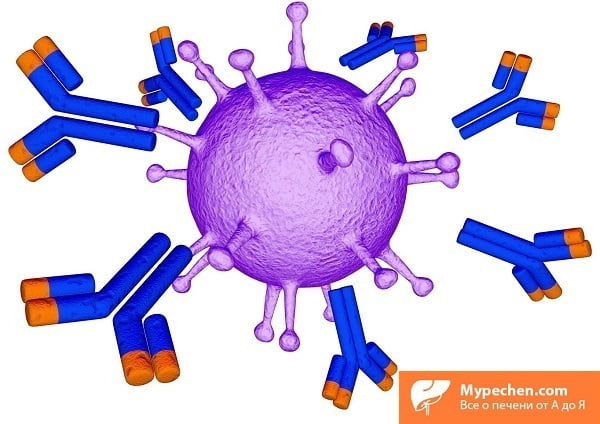

Патогенез. По современным представлениям, ключевая роль в патогенезе АИГ принадлежит нарушению иммунорегуляции, под воздействием разрешающих факторов, ведущему к появлению “запрещенных” клонов лимфоцитов, сенсибилизированных к аутоантигенам печени и осуществляющих повреждение гепатоцитов.

Антигены главного комплекса гистосовместимости (HLA). Для АИГ характерна тесная связь с рядом антигенов HLA, участвующих в иммунорегуляторных процессах. Так, гаплотип A1 B8 DR3 выявляется у 62-79% больных по сравнению с 17-23% в контроле. Другим часто встречающимся при АИГ антигеном является DR4, более распространенный в Японии и странах Юго-Восточной Азии. Течение АИГ, ассоциированное с HLA DR4, характеризуется поздним дебютом, частыми системными проявлениями и относительно редкими рецидивами на фоне иммуносупрессии.

Аутоантигены-мишени. При АИГ 1-го типа роль основного аутоантигена принадлежит печеночно-специфическому протеину, главным компонентом которого, выполняющим функцию мишени аутоиммунных реакций, является асиалогликопротеиновый рецептор (ASGP-R). Наблюдается сенсибилизация к ASGP-R как антител, так и Т-лимфоцитов, причем титр антител снижается на фоне иммуносупрессивной терапии, а его возрастание предшествует развитию рецидива. При хроническом вирусном гепатите анти-ASGP-R либо не вырабатываются, либо вырабатываются транзиторно и в низком титре.

При АИГ 2-го типа мишенью иммунных реакций служит антиген микросом печени и почек (liver-kidney microsomes, LKM1), основу которого составляет цитохром P450 IID6. В отличие от хронического гепатита С, при котором у 10% больных также вырабатываются анти-LKM1, антитела при АИГ выявляются в высоком титре, характеризуются гомогенностью и реагируют со строго определенными линейными эпитопами. Однако, несмотря на несомненное диагностическое значение, патогенетическая роль анти-LKM1 в развитии АИГ до настоящего времени не ясна.

Антитела к растворимому печеночному антигену (soluble liver antigen, SLA), служащие критерием диагностики АИГ 3-го типа, представляют собой антитела к цитокератинам 8 и 18. Их роль в патогенезе пока не определена.

Дефект иммунорегуляции. В отличие от заболеваний с известной этиологией, причиной аутоиммунных процессов принято считать нарушение взаимодействия субпопуляций лимфоцитов, ведущее к развитию иммунного ответа на антигены собственных тканей. В то же время неясно, является ли данное нарушение первичным или вторичным, возникшим в результате изменения антигенных свойств тканей под воздействием не установленного фактора.

При АИГ наблюдаются:

- дисбаланс CD4/CD8 лимфоцитов в пользу первой субпопуляции;

- увеличение количества Т-хелперов 1-го типа, продуцирующих провоспалительные цитокины (ИФН- g , ИЛ-2, ТНФ- a );

- гиперактивность антителопродуцирующих В-клеток;

- сенсибилизация К-лимфоцитов, осуществляющих антителозависимую клеточную цитотоксичность;

- повышенная экспрессия HLA II класса на поверхности гепатоцитов.

Все это отражает гипериммунный статус организма, реализация которого ведет к повреждению ткани печени.

На основании накопленных к сегодняшнему дню знаний патогенетическую цепь аутоиммунного повреждения печени можно представить следующим образом:

генетическая предрасположенность к развитию аутоиммунного процесса (ослабление иммунологического надзора над аутореактивными клонами лимфоцитов) ® воздействие не установленного разрешающего фактора ® повышенная экспрессия печеночных аутоантигенов и HLA II класса ® активация аутореактивных клонов Т, В и К-лимфоцитов ® продукция медиаторов воспаления ® повреждение ткани печени и развитие системного воспаления.

Клиническая картин. Соотношение женщин и мужчин среди заболевших составляет 8:1. Более чем у половины больных первые симптомы появляются в возрасте от 10 до 20 лет. Второй пик заболеваемости приходится на постменопаузу. Наиболее часто заболевание развивается постепенно, проявляясь в дебюте неспецифическими симптомами: слабостью, артралгиями, желтушностью кожи и склер. У 25% больных дебют болезни напоминает картину острого вирусного гепатита с резкой слабостью, анорексией, тошнотой, выраженной желтухой, иногда лихорадкой. Наконец, встречаются варианты с доминирующими внепеченочными проявлениями, протекающие под маской системной красной волчанки, ревматоидного артрита, системных васкулитов и т.д.

Развернутая стадия АИГ характеризуется наличием астенического синдрома, желтухи, лихорадки, артралгий, миалгий, абдоминального дискомфорта, разнообразных кожных высыпаний. Интенсивный кожный зуд нехарактерен и заставляет усомниться в диагнозе. При объективном исследовании выявляются “сосудистые звездочки”, ярко-розовые стрии на животе и бедрах, геморрагические и угревые кожные высыпания, кушингоидное перераспределение жира (еще до применения глюкокортикоидов), болезненное увеличение печени, спленомегалия. На стадии цирроза присоединяются признаки портальной гипертензии (асцит, расширение подкожных вен на животе) и печеночной энцефалопатии (астериксис, печеночный запах изо рта).

АИГ свойственны многообразные системные проявления: кожные васкулиты, полиартрит, полимиозит, лимфаденопатия, пневмонит, фиброзирующий альвеолит, плеврит, перикардит, миокардит, тиреоидит Хасимото, гломерулонефрит (в т.ч. имеющий черты люпоидного), тубулоинтерстициальный нефрит, синдром Шегрена, язвенный колит, сахарный диабет, гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопения, гиперэозинофильный синдром.

Лабораторные исследования. В анализах крови выявляют: повышение СОЭ, умеренно выраженные лейкопению и тромбоцитопению. Анемия обычно смешанная - гемолитическая и перераспределительная, что подтверждается результатами прямой пробы Кумбса и исследованиями обмена железа.

Билирубин повышен в 2-10 раз, преимущественно за счет прямой фракции у 83% больных. Трансаминазы могут повышаться в 5-10 и более раз, коэффициент де Ритиса (отношение АСТ/АЛТ) меньше 1.

Уровень щелочной фосфатазы повышен незначительно или умеренно. На фоне высокой активности возможно появление симптомов преходящей печеночной недостаточности: гипоальбуминемия, снижение протромбинового индекса (ПИ), увеличение протромбинового времени.

Характерна гипергаммаглобулинемия с превышением нормы в 2 и более раз, обычно поликлональная с преимущественным повышением IgG.

Нередки неспецифические положительные результаты различных иммуносерологических реакций: выявление антител к бактериям (Escherichia coli, Bacteroides, Salmonella) и вирусам (кори, краснухи, цитомегаловирусу). Возможно повышение альфа-фетопротеина, коррелирующее с биохимической активностью. На цирротической стадии снижаются показатели синтетической функции печени.

Что такое аутоиммунный гепатит

То есть, при аутоиммунном гепатите происходит разрушение печени собственной иммунной системой организма. Этиология заболевания до конца не выяснена.

Прямыми последствиями этого быстро прогрессирующего заболевания становятся почечная недостаточность и цирроз печени, что, в конечном итоге, может привести к летальному исходу.

По данным статистики, аутоиммунный гепатит диагностируется в 10-20% случаев от общего числа всех хронических гепатитов и считается редким заболеванием.

Клинические проявления

Аутоиммунное заболевание печени проявляется у каждого пациента по-своему. Примерно у 25% больных, у которых диагностирован аутоиммунный гепатит, любые симптомы отсутствуют вовсе до тех пор, пока не возникнут осложнения. Обычно оно начинается либо остро и очень напоминает развитие вирусного гепатита, либо проявляется нетипичными для поражений печени признаками.

В первом случае пациентов беспокоят в основном:

- слабость;

- темный цвет биологических жидкостей и пожелтение кожных покровов;

- отсутствие аппетита.

Поскольку во втором случае преобладают внепеченочные проявления врачам крайне сложно сразу правильно поставить диагноз. Поэтому очень часто ошибочно предполагается наличие ряда серьезных системных заболеваний, в частности красной волчанки, ревматоидного артрита и пр.

В ряде ситуаций болезнь начинается остро и протекает крайне тяжело, что сопровождается развитием фульминантного гепатита, при котором быстро гибнет большая часть гепатоцитов, а постоянно образовывающиеся токсины поражают головной мозг, так как она уже не может их обезвреживать.

Что приводит к болезни

В качестве подобных факторов могут выступать вирусы кори , герпеса ( Эпштейна–Барр ), гепатитов А, В, С и некоторые медикаментозные препараты (Интерферон и т. п.).

Также более чем у 35% пациентов с этим заболеванием обнаруживаются и другие аутоиммунные синдромы.

Заболевания, сопутствующие аутоиммунному гепатиту:

- Аутоиммунный тиреоидит;

- Болезнь Грейвса;

- Витилиго;

- Гемолитическая и пернициозная анемия;

- Герпетиформный дерматит;

- Гингивит;

- Гломерулонефрит;

- Инсулинозависимый сахарный диабет;

- Ирит;

- Красный плоский лишай;

- Местный миозит;

- Нейтропеническая лихорадка;

- Неспецифический язвенный колит;

- Перикардит, миокардит;

- Нейропатия периферических нервов;

- Плеврит;

- Первичный склерозирующий холангит;

- Ревматоидный артрит;

- Синдром Кушинга;

- Синдром Шегрена;

- Синовит;

- Системная красная волчанка;

- Узловатая эритема;

- Фиброзирующий альвеолит;

- Хроническая крапивница.

Из них наиболее часто в сочетании с данным заболеванием встречаются ревматоидный артрит, язвенный колит, синовит, болезнь Грейвса.

Типы аутоиммунного гепатита

Разновидность патологии определяют по наличию антител определенного рода в сыворотке крови. Таким образом, аутоиммунный хронический гепатит бывает 3-х типов:

Диагностируется при выявлении белков-антител к:

- гладкомышечным клеткам;

- актину-протеину, отвечающему за сокращение мышц;

- антинуклеарным антителам — веществам, связывающимся с различными структурами ядра клетки.

Определяется при обнаружении антител к микросомам (мельчайшим частичкам, образовывающимся при центрифугировании из различных внутриклеточных структур) клеток печени и почек.

Устанавливается при выявлении антител к растворимому печеночному антигену, то есть веществу, отвечающему за синтез белка.

Симптомы

Примерно в 1/3 случаев заболевание начинается внезапно, и его клинические проявления неотличимы от симптомов острого гепатита. Поэтому иногда ошибочно ставится диагноз вирусного или токсического гепатита. Появляется выраженная слабость, отсутствует аппетит, моча приобретает темный цвет, наблюдается интенсивная желтуха.

При постепенном развитии заболевания желтуха может быть незначительной, периодически возникают тяжесть и боли справа под ребрами, преобладающую роль играют вегетативные расстройства.

Типичные кожные реакции – это капиллярит, эритема, телеангиэктазии (сосудистые звездочки) на лице, шее, руках, а также угри , так как практически у всех пациентов выявляются отклонения в эндокринной системе. Геморрагическая сыпь оставляет после себя пигментацию.

К системным проявлениям аутоиммунного гепатита относят полиартрит крупных суставов. Для этого заболевания характерно сочетание поражения печени и иммунных расстройств. Встречаются такие заболевания, как язвенный колит, миокардит, тиреоидит, диабет, гломеролунефрит.

Вместе с тем, у 25 % больных заболевание протекает на ранних этапах бессимптомно и обнаруживается только на стадии цирроза печени. При признаках наличия какого-либо острого инфекционного процесса (вирус герпеса 4 типа, вирусный гепатит, цитомегаловирус ) диагноз аутоиммунного гепатита берется под сомнение.

В целом, патология может проявляться следующим:

- чрезмерной утомляемостью, мешающей больному заниматься обычными повседневными занятиями;

- лихорадкой вплоть до 39 °С;

- пожелтением кожи, слизистых оболочек, выделяющихся слюны, мочи и т.д.;

- увеличением размеров лимфатических узлов, селезенки и печени;

- появлением угрей;

- болью и дискомфортом в животе, причем зачастую они локализованы с правой стороны в области подреберья;

- нарушением работы суставов, что сопровождается болями и отечностью;

- активным ростом волос по всему телу.

Диагностика

Диагностика аутоиммунного гепатита довольно сложна и многогранна. В большей степени такой диагноз ставится методом исключения других заболеваний, причем в первую очередь проводится исследование на наличие вирусных гепатитов.

В обязательном порядке уточняется:

- страдает ли больной от хронических заболеваний;

- возникали ли ранее воспалительные процессы в органах брюшной полости, сепсис;

- есть ли наследственные патологии;

- не было ли контакта с вредными веществами;

- наличие вредных привычек;

- принимал ли больной длительно какие-либо лекарственные средство и использует ли их до сих пор.

При осмотре пациента гастроэнтеролог:

- обследует кожу и слизистые оболочки на предмет желтушности;

- измеряет температуру тела;

- пальпирует (ощупывает) и простукивает печень на предмет увеличения ее размеров и наличия болезненности.

Если в ходе этих мероприятий врач подозревает наличие печеночной патологии, он назначает дополнительные исследования: лабораторные и инструментальные.

К числу обязательных анализов относятся:

- ОАК. Важными параметрами являются уровень гемоглобина и лейкоцитов.

- Биохимический анализ крови. Основными исследуемыми показателями являются активность фермента АСТ и уровень γ-глобулинов. На основании полученных результатов составляют прогноз.

- Иммунологический анализ крови. Типичен подъем уровня γ-глобулинов. Кроме того, аутоиммунный гепатит выдают антитела к: a) гладкомышечным клеткам; б) микросомам;в) печеночным структурам; г) антинуклеарные антитела.

- Анализ крови на вирусы гепатитов (A, B, C).

- Копрограмма — исследование кала на предмет присутствия непереваренных частичек пищи, на основании чего можно судить о наличии заболеваний органов ЖКТ.

- Анализ кала на яйца глистов и простейших. Исследование необходимо, поскольку определенные паразиты способны поражать печень и вызывать возникновение сходных с гепатитом нарушений.

Обязательно оценивается структура и состояние органов ЖКТ путем проведения:

- УЗИ;

- Эзофагогастродуоденоскопии (осмотр пищевода, желудка и 12-перстнй кишки с помощью эндоскопического оборудования);

- КТ (требуется для исключения возможности образования опухолей различного происхождения);

- биопсии печени (получение небольшого образца ткани для проведения гистологического исследования);

- эластографии (разновидность УЗИ, требуется для оценки степени фиброза).

Способы лечения

Лечение аутоиммунного гепатита состоит в:

- неукоснительном соблюдении диеты;

- приеме медикаментов;

- проведении операции (при тяжелом осложненном течении).

Больным крайне важно соблюдать рекомендации гастроэнтеролога и правильно питаться. Кушать следует не менее 4, а лучше 6 раз в день малыми порциями. Диета при аутоиммунном гепатите подразумевает полное исключение из рациона:

- консервов;

- алкоголя;

- бобовых;

- кофе, какао;

- жирной и жареной пищи;

- острого.

Вместо этого следует употреблять:

- легкие овощные супы;

- любые кисломолочные продукты;

- диетические сорта рыбы и мяса;

- фрукты, овощи.

Обязательно нужно следить, чтобы рацион был сбалансированным и удовлетворял все потребности организма в питательных веществах.

Если были выявлены вовремя симптомы аутоиммунного гепатита, проводится лечение медикаментами. Пациентам назначаются:

- кортикостероиды;

- иммуносупрессоры;

- препараты урсодезоксихолевой кислоты.

Если осуществление консервативной терапии в течение 4-х лет не приводит к устранению признаков заболевания, нормализации показателей биохимии крови и замедлению прогрессирования цирроза печени, пациенту показано проведение операции. Ее суть состоит в трансплантации донорского органа. В большинстве случаев пересаживают часть печени родного человека.

Осложнения и последствия

В противоположность вирусным гепатитам аутоиммунный редко заканчивается спонтанным выздоровлением. Наоборот, при невмешательстве он быстро прогрессирует в активный цирроз печени, причем часто возникают другие аутоиммунные нарушения.

Осложнениями заболевания могут стать:

- сахарный диабет;

- плеврит;

- артрит;

- гломерулонефрит;

- заболевания сердца;

- язвенный колит;

- системный кожный васкулит.

Прогноз

Прогноз выживаемости определяется интенсивностью воспалительного процесса. В легких случаях более 80% больных живут дольше 15 лет. Но при отсутствии полноценной терапии и тяжелом течении патологии только единицы живут более 5 лет.

Профилактика

Поскольку причины развития заболевания не известны, профилактические меры не разработаны. Большим вкладом в собственное здоровье станет правильное питание, регулярные физические нагрузки, употребление природных продуктов, помогающих иммунитету работать правильно.

Аутоиммунный гепатит – это хроническое воспалительное иммунозависимое прогрессирующее заболевание печени, для которого характерны наличие специфических аутоантител, повышенный уровень гамма-глобулинов и выраженный положительный ответ на проводимую терапию иммунодепрессантами.

Поскольку в первое десятилетие после того, как аутоиммунный гепатит был описан впервые, его чаще диагностировали у женщин молодого возраста, до настоящего времени сохраняется ошибочное мнение, что это заболевание молодых людей. На самом деле средний возраст больных – 40-45 лет, что обусловлено двумя пиками заболеваемости: в возрасте от 10 до 30 лет и в период от 50 до 70. Характерно, что после 50 лет аутоиммунный гепатит дебютирует в два раза чаще, чем до 30.

Частота встречаемости заболевания крайне мала (тем не менее оно является одним из самых изученных в структуре аутоиммунной патологии) и существенно различается в разных странах: среди европейского населения распространенность аутоиммунного гепатита составляет 0,1-1,9 случаев на 100 000, а, например, в Японии – всего 0,01-0,08 на 100 000 населения в год. Заболеваемость среди представителей разных полов также очень различается: соотношение больных женщин и мужчин в Европе составляет 4:1, в странах Южной Америки – 4,7:1, в Японии – 10:1.

Примерно у 10% пациентов заболевание протекает бессимптомно и является случайной находкой при обследовании по другому поводу, у 30% тяжесть поражения печени не соответствует субъективным ощущениям.

Причины и факторы риска

Основной субстрат развития прогрессирующих воспалительно-некротических изменений тканей печени – реакция иммунной аутоагрессии к собственным клеткам. В крови пациентов с аутоиммунным гепатитом встречается несколько видов антител, но наиболее значимыми для развития патологических изменений являются аутоантитела к гладкой мускулатуре, или антигладкомышечные антитела (SMA), и антинуклеарные антитела (ANA).

Действие SMA-антител направлено против белка в составе мельчайших структур гладкомышечных клеток, антинуклеарные антитела работают против ядерной ДНК и белков клеточных ядер.

Причинные факторы запуска цепи аутоиммунных реакций достоверно неизвестны.

- вирусы гепатита А, В, С, D;

- вирусы Эпштейна – Барр, кори, ВИЧ (ретровирус);

- вирус Herpes simplex (простой);

- интерфероны;

- сальмонеллезный Vi-антиген;

- дрожжевые грибы;

- носительство аллелей (структурных вариантов генов) HLA DR B1*0301 или HLA DR B1*0401;

- прием Метилдопы, Оксифенизатина, Нитрофурантоина, Миноциклина, Диклофенака, Пропилтиоурацила, Изониазида и других препаратов.

Формы заболевания

Выделяют 3 типа аутоиммунного гепатита:

- Встречается приблизительно в 80% случаев, чаще у женщин. Характеризуется классической клинической картиной (люпоидный гепатит), наличием ANA- и SMA-антител, сопутствующей иммунной патологией в других органах (аутоиммунный тиреоидит, язвенный колит, сахарный диабет и др.), вялым течением без бурных клинических проявлений.

- Имеет злокачественное течение, неблагоприятный прогноз (к моменту постановки диагноза цирроз печени выявляется уже у 40-70% больных), также чаще развивается у женщин. Характерно наличие в крови антител LKM-1 к цитохрому Р450, антител LC-1. Внепеченочные иммунные проявления более выражены, чем при I типе.

- Клинические проявления схожи с таковыми гепатита I типа, основная отличительная черта – обнаружение SLA/LP-антител к растворимому антигену печени.

В настоящее время существование аутоиммунного гепатита III типа ставится под сомнение; предлагается рассматривать его не как самостоятельную форму, а как частный случай заболевания I типа.

Пациенты с аутоиммунный гепатитом нуждаются в пожизненной терапии, так как в большинстве случаев заболевание рецидивирует.

Деление аутоиммунного гепатита на типы не имеет существенного клинического значения, представляя в большей степени научный интерес, поскольку не влечет изменений в плане диагностических мероприятий и тактике лечения.

Симптомы

Проявления заболевания неспецифичны: нет ни одного признака, позволяющего однозначно классифицировать его как симптом аутоиммунного гепатита.

Начинается аутоиммунный гепатит, как правило, постепенно, с таких общих симптомов (внезапный дебют встречается в 25-30% случаев):

- неудовлетворительное общее самочувствие;

- снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам;

- сонливость;

- быстрая утомляемость;

- тяжесть и чувство распирания в правом подреберье;

- преходящее или постоянное желтушное окрашивание кожных покровов и склер;

- темное окрашивание мочи (цвет пива);

- эпизоды подъема температуры тела;

- снижение или полное отсутствие аппетита;

- мышечные и суставные боли;

- нарушения менструального цикла у женщин (вплоть до полного прекращения менструаций);

- приступы спонтанной тахикардии;

- кожный зуд;

- покраснение ладоней;

- точечные кровоизлияния, сосудистые звездочки на коже.

Аутоиммунный гепатит – системное заболевание, при котором поражается ряд внутренних органов. Внепеченочные иммунные проявления, ассоциированные с гепатитом, выявляются примерно у половины пациентов и чаще всего представлены следующими заболеваниями и состояниями:

- ревматоидный артрит;

- аутоиммунный тиреоидит;

- синдром Шегрена;

- системная красная волчанка;

- гемолитическая анемия;

- аутоиммунная тромбоцитопения;

- ревматический васкулит;

- фиброзирующий альвеолит;

- синдром Рейно;

- витилиго;

- алопеция;

- красный плоский лишай;

- бронхиальная астма;

- очаговая склеродермия;

- CREST-синдром;

- overlap-синдром;

- полимиозит;

- инсулинзависимый сахарный диабет.

Примерно у 10% пациентов заболевание протекает бессимптомно и является случайной находкой при обследовании по другому поводу, у 30% тяжесть поражения печени не соответствует субъективным ощущениям.

Диагностика

Проявления заболевания неспецифичны: нет ни одного признака, позволяющего однозначно классифицировать его как симптом аутоиммунного гепатита.

Прежде всего необходимо подтвердить отсутствие переливаний крови и злоупотребления алкоголем в анамнезе и исключить прочие заболевания печени, желчного пузыря и желчных протоков (гепатобилиарной зоны), такие как:

- вирусный гепатит (в первую очередь В и С);

- болезнь Вильсона;

- недостаточность альфа-1-антитрипсина;

- гемохроматоз;

- медикаментозный (токсический) гепатит;

- первичный склерозирующий холангит;

- первичный билиарный цирроз.

Лабораторные методы диагностики:

- установление уровня сывороточного гамма-глобулина или иммуноглобулина G (IgG) (повышается как минимум в 1,5 раза);

- выявление в сыворотке антинуклеарных антител (ANA), антител к гладкой мускулатуре (SMA), печеночно-почечных микросомальных антител (LKM-1), антител к растворимому антигену печени (SLA/LP), к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), антиактиновых аутоантител (AAA), ANCA, LKM-2, LKM-3, AMA (титр у взрослых ≥ 1:88, у детей ≥ 1:40);

- определение уровня трансаминаз АЛТ и АСТ крови (повышается).

- УЗИ органов брюшной полости;

- компьютерная и магнитно-резонансная томография;

- пункционная биопсия с последующим гистологическим исследованием биоптатов.

Лечение

Основной метод терапии аутоиммунного гепатита – иммуносупрессивная терапия глюкокортикостероидами или их сочетанием с цитостатиками. При положительном ответе на проводимое лечение препараты могут быть отменены не ранее чем через 1-2 года. Следует учесть, что после отмены препаратов 80-90% пациентов демонстрируют повторную активизацию симптомов заболевания.

Несмотря на то, что у большинства пациентов отмечается положительная динамика на фоне проводимой терапии, около 20% остаются невосприимчивыми к иммунодепрессантам. Приблизительно 10% пациентов вынуждены прервать лечение из-за развившихся осложнений (эрозий и изъязвлений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, вторичных инфекционных осложнений, синдрома Иценко – Кушинга, ожирения, остеопороза, артериальной гипертензии, угнетения кроветворения и др.).

При комплексном лечении 20-летняя выживаемость превышает 80%, при декомпенсации процесса она снижается до 10%.

Помимо фармакотерапии, проводится экстракорпоральная гемокоррекция (объемный плазмаферез, криоаферез), что позволяет улучшить результаты лечения: наблюдается регресс клинических симптомов, снижаются концентрация сывороточных гамма-глобулинов и титр антител.

При отсутствии в течение 4 лет эффекта от фармакотерапии и гемокоррекции показана трансплантация печени.

Возможные осложнения и последствия

Осложнениями аутоиммунного гепатита могут быть:

Прогноз

При нелеченном аутоиммунном гепатите 5-летняя выживаемость составляет 50%, 10-летняя – 10%.

Через 3 года активного лечения лабораторно и инструментально подтвержденная ремиссия достигается у 87% больных. Наибольшую проблему представляет реактивация аутоиммунных процессов, которая наблюдается у 50% пациентов в течение полугода и у 70% через 3 года от момента окончания лечения. После достижения ремиссии без поддерживающего лечения ее удается сохранить только у 17% больных.

При комплексном лечении 20-летняя выживаемость превышает 80%, при декомпенсации процесса она снижается до 10%.

Эти данные обосновывают необходимость пожизненной терапии. Если больной настаивает на прекращении лечения, необходимо диспансерное наблюдение каждые 3 месяца.

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Читайте также: