Астенический синдром при гепатите с

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Ефремова О. А., Руженков В. А., Митин М. С., Беляева С. С.

В статье изложены данные исследования астении и вегетативной дисфункции у больных хроническим вирусным гепатитом С. Описаны диагностически наиболее значимые признаки этих состояний. Проводится сравнение качества жизни пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при наличии астено-вегетативного синдрома и без него. Представлены изменения различных компонентов качества жизни при астении и расстройстве регуляции вегетативной системы.

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Ефремова О. А., Руженков В. А., Митин М. С., Беляева С. С.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С ПРИ АСТЕНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ И ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ

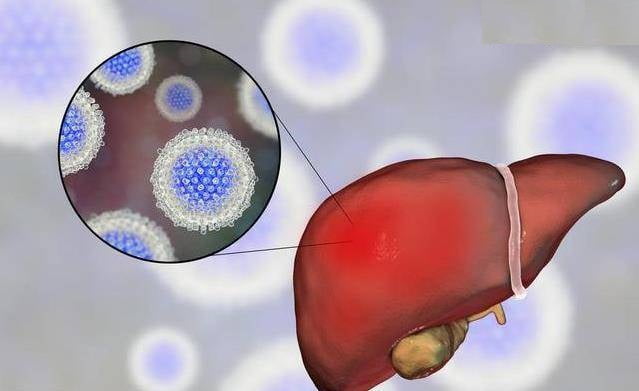

Введение. Вирус гепатита С достаточно широко распространен среди населения всех стран мира [1]. Неспецифические симптомы проявляются на самых ранних стадиях развития инфекции и сопутствуют формированию хронического заболевания [2].

Астения является самым частым симптомом проявления вирусного гепатита С, особенно среди женского пола [3]. Считается, что выраженность астенических расстройств не связана с возрастом, полом, гистологическими показателями печени и выраженностью холестаза [3, 4]. Астению связывают с нарушением проведения нервного импульса [5, 6].

Как правило, при вирусном гепатите развивается вегетативная дисфункция [7, 8, 9]. В настоящее время изучено влияние вегетативной нервной системы на метаболизм гепатоцитов, гемодинамику печени, работу билиарного тракта, известна роль вегетативной нервной системы при развитии портальной гипертензии [7, 8]. Выявлена связь между показателями выживаемости и вегетативной недостаточности больных при развитии цирроза печени [9].

Все чаще для исследования изменений вегетативной регуляции и влияния их на гемо-динамические показатели печени применяют анализ вариабельности ритма сердца [7, 8, ю].

Продолжается поиск наиболее эффективных средств и методов коррекции астении и вегетативной дисфункции при инфекционных заболеваниях печени [и, 12].

Исходя из этого, особое значение приобретает изучение развития астенических состояний и расстройств регуляции вегетативного обеспечения физической и психической деятельности, так как эти изменения влияют на социальную активность у данного контингента больных.

Целью настоящего исследования являлось выявление распространенности астенических и вегетативных расстройств у больных хроническим вирусным гепатитом С и определение их качества жизни при астено-вегетативном синдроме.

Средний показатель тяжести состояния по Чайлд-Пью среди всех обследованных больных ХВГ составил 6,9±0,2 баллов. Декомпенсация степени А отмечалась у 39,3% пациентов, и у 60,7% пациентов выявлялась декомпенсация степени В.

Количество тромбоцитов среди больных ХВГ было ниже нормальных значений (170-380хю9/л): у мужчин —141,2±23,8хю9/л и на нижней границе нормы у женщин -189,1±14,7хю9/л. Скорость оседания эритроцитов была выше нормы, как у мужчин (2-10 мм/ч) - зо,8±5,4 мм/ч, так и у женщин (3-14 мм/ч) - 34,1±5,1мм/ч. Показатель аланинаминотрансфе-разы в крови превышал норму почти в два раза среди мужчин - 94,5±12,5 Е/л и женщин -58,6±9,2 Е/л. Значение аспартатаминотрансферазы также было выше нормы в 2,5-2 раза среди

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

О.Д. ЕФРЕМОВА B.А.РУ9КЕНК0В 1У1.С. МИТИН

В статье изложены данные исследования астении и вегетативной дисфункции у больных хроническим вирусным гепатитом С. Описаны диагностически наиболее значимые признаки этих состояний. Проводится сравнение качества жизни пациентов с хроническим вирусным гепатитом С при наличии астено-вегетативного синдрома и без него. Представлены изменения различных компонентов качества жизни при астении и расстройстве регуляции вегетативной системы.

Ключевые слова: астено-вегетативный синдром, астения, ве гетативные расстройства, хронический вирусный гепатит С, каче ство жизни.

мужчин - 9б,8±8,5 Е/л и женщин- б2,4±9,6 Е/л. Содержание щелочной фосфатазы в крови в несколько раз превышало нормальные значения (20-120 Е/л) среди мужчин - i83,0±13,2 и женщин - 291,4±з8,4 Е/л. Общий билирубин (при норме 5-21 мкмоль/л) у больных ХВГ среди мужчин составил 21,7±1,1 мкмоль/л и среди женщин - зо,5±5,4мкмоль/л.

Иммуноглобулин G среди больных с ХВГ, как показатель вовлечения иммунных факторов В повреждение печеночных клеток, был выше нормы (8,0-17,0 г/л) - 17,6±0,9 г/л.

В качестве группы сравнения было обследовано 8о практически здоровых студентов мужского (п=з8) и женского (п=42) пола (средний возраст 21,8±0,з год) 1-6 курсов медицинского факультета Белгородского государственного национального исследовательского университета и Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова.

Для диагностики синдрома астении применялась субъективная шкала оценки астении MFI-20.

Для выявления синдрома вегетативной дисфункции была использована схема исследования для выявления признаков вегетативных нарушений А.М. Вейна.

Для оценки степени выраженности энцефалопатии применялся тест Рейгана на соединение чисел.

Исследование качества жизни проводилось с помощью опросника оценки качества жизни SF-36, разработанного J.E.Ware, адаптированного для применения в России Межнациональным центром исследования качества жизни.

Астения с помощью субъективной шкалы была выявлена у 81% больных ХВГ и у 41% здоровых студентов.

Высокий процент выявления синдрома астении в группе здоровых студентов (41%) в нашем исследовании лишь только подтверждает высокую распространенность этого расстройства в общей популяции - от ю до 45% [13].

Средние показатели шкалы оценки астении в группах больных ХВГ и здоровых студентов

Показатели шкалы МИ-20 Группы

Больные ХВГ, балл Здоровые, балл

Пониженная активность 13,4±1,1 9,5±о,6 **

Снижение мотивации 9,9±о,7 8,о±о,5 *

Физическая астения 14,8±о,9 7,4±о,4 ***

Психическая астения io,6±o,8 8,7±о,6 *

Общая астения 14,4±1,о io,4±o,6 ***

Примечание: достоверность различия между группами: * р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Жизнеспособность 35,9±3,4 53,5±4,9 * 57Д±з,4 *

Социальное функционирование 65,9±3,7 5б,7±6,7 79,о±4,2 *

Эмоциональное функционирование 88,2±4,9 89,0*13,8 83,3±3,6

Психологическое здоровье 47,5±2,7 68,о±з,4 ** 6з,6±з,1 **

Примечание: достоверность различия между группами: * р Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

3. Poynard, Т. Fatigue in patients with chronic hepatitis С [text] / T. Poynard, P. Cacoub, V. Ratzin et al. // J. Viral Hepat. - 2002. - №9. - P. 295-303.

4. Goldblatt, J. The true impact of fatigue in primary biliary cirrhosis: a population study [text] / J. Goldblatt, P.J. Taylor, T. Lipman et al. // Gastroenterology. - 2002. - №122. - P. 1235-1241.

5. Swain, M.G. Fatigue in liver disease: pathophysiology and clinical management [text] / M.G. Swain // Can. J. Gastroenterol. - 2006. - №20. - P. 181-188.

6. Tiniakos, D.G. Innervation of the liver: morphology and function [text] / D.G. Tiniakos, J.A. Lee,

A.D. Burt // Liver. - 1996. - №16. - P. 151-160.

7. Hendrickse, M.T. Natural history of autonomic neuropathy in chronic liver disease [text] / M.T. Hen-drickse, P.J. Thuluvath, D.R. Triger // Lancet. - 1992. - №339. - P. 1462-1464.

8. Oliver, M.I. Autonomic dysfunction in patients with non-alcoholic chronic liver disease [text] / M.I. Oliver, R. Miralles, J. Rubies-Prat et al. // J. Hepatol. - 1997. -№26. - P. 1242-1248.

9. Trevisani, F. Autonomic dysfunction and hyperdynamic circulation in cirrhosis with ascites [text] / F. Trevisani, G. Sica, P. Mainqua et al. // Hepatology. - 1999. - №30. - P. 1387-1392.

10. Newton, J.L. A predictive model for fatigue and its etiologic associations in primary biliary cirrhosis [text] / J.L. Newton, J. Pairman, K. Sutcliffe et af. // Clin. Gastroenterol. Hepatol. - 2008. - №6. P. 228-233.

11. Berg-Emons, R. Fatigue is a major problem after fiver transplantation (review) [text] / R. Berg-Emons, B. Ginneken, M. Wijffefs et af. // Can. J. Gastroenterof. -2006. - №20. - P. 339-343.

12. White, C.P. Complementary and alternative medicine use by patients chronically infected with hepatitis С virus [text] / C.P. White [et al.] // Can. J. Gastroenterol. - 2007. - №21(9). - P. 589-595.

13. Аведисова, AC. Оценка диагностики и терапии астенических расстройств по результатам анкетирования врачей общей практики [текст] / А.С. Аведисова, Д.В. Ястребов // Журнал неврологии и психиатрии. - 2010. - №2. - С. 56-60.

14. Неронов, В.А. Исследование качества жизни у больных вирусными гепатитами [текст]/

B.А.Неронов // Курский науч.-практ. вест, человек и его здоровье. - 2009. - №3. - С. 110-120.

15. Новик, А.А. Концепция и стратегия исследования качества жизни в гастроэнтерологии [текст]/ А.А. Новик, Т.Н. Ионова, Н.Л. Денисов // Терапевтический архив. - 2003. - № 10. - С. 42-46.

16. Митин, М.С. Астено-вегетативный синдром у больных хроническим вирусным гепатитом С [текст] / М.С. Митин, О.А. Ефремова, В.А. Руженков, Е.Е. Ярошенко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия медицина. - 2011. - № 16 (ill). - С. 120-124.

QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS "C" IN ASTHENIA AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DYSFUNCTION

О.Д. EFREMOVA V.A. RU2HENK0V M.S. MITIN S.S. BELYEVA

The article presents research data of asthenia and autonomic dysfunction in patients with chronic viral hepatitis "C". It describes the most significant symptoms of these conditions. A comparison of quality of life in patients with chronic viraf hepatitis "C" in the presence of asthenic-vegetative syndrome without it. It summarizes the changes in the various components of quality of life in fatigue and dysfunction of the autonomic nervous system.

Belgorod National Reserch University

Keywords: asthenic-vegetative syndrome, an asthenia, vegetative disorders, chronic viral hepatitis C, quality of a life.

Синдромы при гепатите С – устойчивые группы симптомов, имеющих единый механизм происхождения. Большинство симптомокомплексов возникает вследствие воспалительных и дистрофических изменений в печени, вызванных вирусом HCV. Наименования часто диагностируемых синдромов – диспепсический, холестатический, астеновегетативный. Их признаки составляют большую часть клинической картины у больных гепатитом С.

Самые частые синдромы у больных гепатитом С

Гепатит С – инфекционная болезнь, которая характеризуется диффузным (обширным) поражением печени. Провоцируется РНК-содержащим вирусом HCV, от активности которого зависит клиническая картина и вероятность осложнений. Большинство синдромов возникает при переходе болезни в вялотекущую форму. Воспалительно-дистрофические изменения в печени ведут к нарушению функций многих других органов, что и становится причиной разнообразных симптомокомплексов.

У больных хроническим гепатитом С наблюдается некроз печеночной ткани (паренхимы), который характеризуется разрушением ее функциональных клеток. При цитолизе гепатоцитов в кровяное русло проникают разные биоактивные вещества, поэтому в анализах обнаруживается рост концентрации:

- щелочной фосфатазы;

- сорбитдегидрогеназы;

- печеночных ферментов (АЛТ, АСТ);

- связанного билирубина;

- железа;

- цианокобаламина (витамина В12).

Цитолитический синдром (малая печеночная недостаточность) – следствие активного воспаления гепатоцитов, увеличения проницаемости или разрушения их мембран.

Вследствие цитолиза нарушаются функции печени, на что указывают:

- печеночный запах изо рта;

- белый налет на языке;

- снижение массы тела.

Вирус гепатита С (ВГС) провоцирует выработку антител, которые атакуют инфицированные гепатоциты. Поэтому чем активнее болезнь, тем ярче выражены симптомы цитолитического синдрома.

Холестатический гепатит – заболевание, связанное с затруднением оттока желчи в 12-перстную кишку. При внутрипеченочном холестазе нарушается выделительная функция гепатоцитов, повреждаются печеночные протоки. Застой желчи ведет к всасыванию ее компонентов в кровь. Они оказывают на организм отравляющее действие, провоцируя:

Холестатический синдром диагностируется у 2/3 пациентов с хроническим течением гепатита. Лабораторно он определяется увеличением концентрации билирубина свыше 20 мкмоль/л. Постоянный зуд и расстройства стула ухудшают психоэмоциональное состояние, провоцируют раздражительность, депрессивность.

В 50% случаев при вялотекущем гепатите С отмечается геморрагический синдром – склонность к кровоточивости слизистых, высыпаниям на коже (петехиям), кровотечениям из носа. Из-за воспаления печени нарушается ее секреторная функция, уменьшается биосинтез факторов свертываемости, содержание тромбоцитов в крови (тромбоцитопения).

При хроническом гепатите у половины больных проявляются 2 формы геморрагического синдрома – синячковый и гематомный. Обе вызваны уменьшением содержания факторов свертываемости крови.

Симптомы геморрагического синдрома:

- капиллярит (расширение самых мелких артерий и вен);

- крупные гематомы на теле;

- кровотечения из носа;

- сосудистые звездочки на лице;

- точечные кровоизлияния на слизистой рта;

- кровоточивость десен.

Изменение состава крови чревато не только поверхностными, но и внутренними кровотечениями. Их вероятность возрастает при гепатите, осложненном портальной гипертензией.

Диспепсия – проблемы с пищеварением, которые часто сопровождаются расстройством стула. У больных вирусным гепатитом возникает из-за нарушения желчеотведения, дисфункции печени. На диспепсию указывают:

- дискомфорт в подложечной области;

- ранее насыщение;

- болезненные ощущения в кишечнике;

- проблемы со стулом;

- тошнота;

- горечь во рту;

- отрыжка;

- вздутие живота;

- плохой аппетит.

Диспепсический синдром – одно из первых проявлений вирусного гепатита. На начальной стадии его признаки выражены слабо, поэтому больные не торопятся к врачу. Со временем отток желчи в 12-перстную кишку почти прекращается, что становится причиной метеоризма, запоров, болей в животе.

Если выраженность симптомов не уменьшается после дефекации, это свидетельствует о синдроме раздраженного кишечника.

Отечный синдром наблюдается в далеко зашедшей стадии вялотекущего гепатита. Чаще всего он становится следствием печеночной недостаточности, цирроза и рака печени. Скопление межклеточной жидкости в тканях связано с уменьшением в крови уровня альбумина. Вследствие нарушения кислотно-щелочного равновесия плотность сыворотки крови уменьшается, поэтому она легко просачивается сквозь стенки капилляров.

Если гепатит осложняется циррозом, в полости живота скапливаются выпоты – это называется брюшной водянкой, или асцитом. Увеличение внутрибрюшного давления вызывает боли, повышает риск перитонита.

Проявления отечного синдрома:

- увеличение живота;

- гидроторакс (жидкость в грудной клетке);

- хрипы при дыхании;

- отек конечностей;

- одутловатость лица.

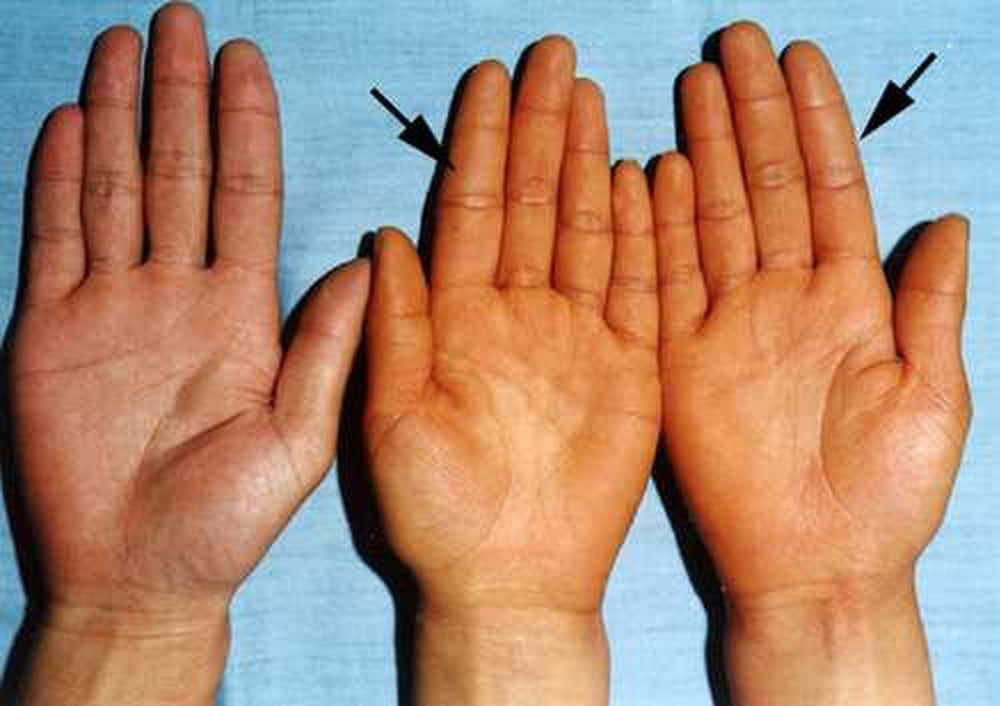

Отеки на фоне цирроза печени сочетаются с покраснением кожи на ладонях, телеангиоэктазией, увеличением околоушных слюнных желез.

Синдром обусловлен нарушением дезинтоксикационной функции печени из-за повреждения паренхимы. Проявляется у людей с длительно протекающим вирусным гепатитом. В результате накопления продуктов метаболизма и токсинов нарушаются функции разных систем:

Характерные признаки печеночно-клеточной недостаточности:

- снижение трудоспособности;

- эмоциональные расстройства;

- извращение вкуса;

- быстрая утомляемость;

- глубокие нарушения обмена веществ;

- истощение организма (кахексия);

- немотивированная слабость;

- отвращение к еде;

- потеря сознания.

Недостаточность печени на фоне гепатита опасна энцефалопатией – дегенеративными изменениями в мозговой ткани. Патология проявляется головными болями, расстройством памяти, депрессивным состоянием, психическими нарушениями, желанием умереть.

Портальная гипертония или гипертензия – повышение давления в бассейне воротной вены. Диагностируется при гепатите С, осложненном циррозом. Фибротические изменения в паренхиме приводят к рубцеванию сосудов печени. Уменьшение их проходимости ведет к росту давления в портальной вене.

Признаки портальной гипертензии:

- увеличение селезенки;

- изолированная брюшная водянка;

- диспепсические расстройства;

- варикоз вен пищевода;

- геморроидальные кровотечения;

- кровавая рвота.

Синдром сопровождается изменениями в составе крови – лейкопенией, тромбоцитопенией.

Рост кровяного давления при снижении плотности сосудистых стенок увеличивает риск внутренних кровотечений. Многие пациенты погибают вследствие желудочно-кишечных кровотечений, которые не проявляются яркой симптоматикой.

При гепатите С нарушается работоспособность гепатобилиарной системы – печени, желчного пузыря и путей. Из-за ухудшения желчеотведения некорректно функционируют органы ЖКТ, уменьшается всасывание полезных веществ из кишечника, что приводит к гипо- и авитаминозу. На поздних стадиях гепатита проявляются такие синдромы:

- Болевой – следствие растяжения глиссоновой капсулы печени, повреждения желчных путей и пузыря. Проявляется дискомфортом в боку справа, режущими болями в подложечной области.

- Астеновегетативный – патология вегетативной нервной системы, связанная с нарушением проведения и обработки импульсов, поступающих к соответствующим участкам головного мозга. При астеновегетативном синдроме больные жалуются на эмоциональные расстройства, бессонницу, нервозность, быструю утомляемость.

- Гиперспленический – увеличение объема селезенки в сочетании с уменьшением количества форменных элементов крови – эритроцитов, лейкоцитов. Сопровождается анемией, дискомфортом в левом боку, тромбоцитопенией.

К внепеченочным признакам запущенного гепатита С относят поражение глаз, гинекомастию у мужчин, сахарный диабет, аменорею у женщин.

Методы лечения

Патологические синдромы – следствие инфекционного поражения печени. Чтобы их устранить, необходимо уничтожить возбудителя гепатита.

Методы лечения при ВГС:

- Интерфероновая терапия. Для стимуляции организма на борьбу с микробом применяют препараты альфа-интерферона (Интроферобион, Альфа-Инзон) и рибавирина (Виразол, Рибавин). Они вызывают серьезные побочные эффекты, поэтому не используются при декомпенсированном циррозе.

- Безинтерфероновая терапия. В современные схемы лечения гепатита включают лекарства прямого антивирусного действия – Софосбувир, Велпатасвир, Даклатасвир, Омбитасвир, Ледипасвир. Они работают при любых генотипах ВГС, редко провоцируют нежелательные эффекты.

- Диета. Для уменьшения диспепсического синдрома придерживаются диеты №5 по Певзнеру, в рамках которой максимально ограничивают жиры.

Синдромы при вирусном гепатите исчезают при восстановлении работоспособности печени. Для поддержания ее функций назначают вспомогательные лекарства – гипотензивные, желчегонные, гепатопротекторные, диуретические, ферменты. При грамотной терапии удается замедлить прогрессирование болезни или полностью ее вылечить.

справочника

Справочник участкового педиатра

Астенические состояния. Клиническая картина астенического синдрома включает большую группу симптомов, ведущими из которых являются утомляемость (общая слабость, снижение общей резистентности организма, усталость, снижение или утрата способности к длительным физическим и умственным нагрузкам) и эмоциональные нарушения (депрессия, эмоциональная лабильность, нестабильность настроения, агрессия, тревога, нарушения внимания, памяти. Нарушения познавательных процессов при астении наблюдаются во всех случаях, но выражены они в различной степени.

Неврологическая симптоматика включает: вегетативные расстройства, нейромиалгии, нарушения чувствительности, потливость, полимиалгии, мышечную слабость, артралгии, оссалгии, головную боль и головокружения. Течение астенического синдрома характеризуется сменами состояния на протяжении суток: относительно удовлетворительное утром, ухудшение – днем, наиболее тяжелое – вечером. При этом, кратковременный отдых не улучшает самочувствия.

Патогенез: метаболическая теория (метаболические нарушения приводят к гипоксии и ацидозу, с дальнейшим нарушением процессов образования и расходования энергии). Этиология: органические (45%) и функциональные (55%) нарушения в организме. Причины органического варианта астенического синдрома – инфекционные, эндокринные, психические, онкологические, гематологические заболевания, нарушения функции желудочно-кишечного тракта.

Функциональные астении обычно ассоциированы с переутомлением, стрессами, употреблением алкоголя и наркотиков, приемом ряда лекарственных препаратов, влияющих на центральную нервную и эндокринную системы (резерпина, клонидина, метилдопы, b-адреноблокаторы, снотворные препараты, транквилизаторы, нейролептики, антигистаминные средства).

Астенический синдром следует дифференцировать от мышечной слабости, вследствие парапареза или полиневрита; миопатии; миастении при синдроме Ламберта-Итона; от миопатии, связанной с длительной терапией кортикостероидами; от дерматомиозита; от миопатий, обусловленных множественным склерозом, болезнью Шарко-Мари-Тута, амиотрофическим латеральным склерозом.

Астенический синдром образует континуум различных по этиологии и патогенезу состояний: состояния истощения (реакции психики на стрессы, психоэмоциональные и физические перегрузки, например, неврастения); состояния выгорания (расстройства, связанные с длительной деятельностью во фрустрирующих условиях); соматогенные астении (принято различать астенические состояния, сопровождающиеся повышенной температурой, и астенические состояния метаболического, эндокринного, гематологического, опухолевого происхождения); органические астении (церебрастении) – состояния, связанные с метаболическими, дисциркуляторными, атрофическими мозговыми нарушениями; астенодепрессивный синдром (различают резидуальные депрессии и депрессии истощения Киелхольца); эндогенная витальная астения (юношеская астеническая несостоятельность, процессуальная астения при шизофрении).

Соматогенные астении. В клинике внутренних болезней иногда используется дефиниция синдрома хронической слабости, под которым понимают выраженную астению, продолжающуюся более 6 месяцев, ассоциированную с лихорадкой, мышечной болью, тошнотой, нарушениями настроения и сна, потливостью, шейной лимфаденопатией. Нередко синдром хронической слабости развивается после мононуклеоза, энтеровирусных, аденовирусных инфекций.

Туберкулез также часто выступает причиной продолжительного астенического синдрома с лихорадкой. Тяжелая астения более характерна для внелегочных форм туберкулеза – урогенитальной, суставной.

Острый бруцеллез в настоящее время встречается редко, но врачам-инфекционистам следует помнить, что он обычно сопровождается витально-астеническим симптомокомплексом. Астенический синдром может наблюдаться при безжелтушных формах острого вирусного гепатита А, В, С, при обострении хронического вирусного гепатита, нередко является единственным клиническим проявлением серопозитивности к ВИЧ.

Астении метаболического происхождения. Причины: гипергликемия при сахарном диабете, гиперкреатинемия при почечной недостаточности, гиперкальциемия при миеломной болезни или гиперпаратиреоидизме, гипонатриемия при приеме диуретиков или неадекватной секреции антидиуретического гормона. Определение уровня сахара, креатинина, электролитов в сыворотке крови позволяет заподозрить или исключить данную патологию.

Астении эндокринного происхождения наиболее часто встречаются при гипотиреозе и болезни Аддисона. Определение содержания тиреотропного гормона и кортизола в сыворотке крови позволяет выявить эти заболевания.

Астении гематологического происхождения наиболее часто встречаются при хронических железодефицитных анемиях с уровнем гемоглобина ниже 80 г/л, хроническом миелоидном лейкозе, миелодиспластическом синдроме, болезни Рустицкого-Каллера (миеломной болезни). При хроническом миелолейкозе, астения наблюдается постоянно и является манифестным симптомом. В случае миеломной болезни, астения без гиперкальциемии – единственный симптом заболевания. При миелодиспластическом синдроме, выраженный астенический синдром выявляется в стадии его трансформации в лейкоз.

Астении опухолевого происхождения. Астения может быть единственным симптомом при некоторых злокачественных новообразованиях: глубоком первичном раке, локализованном в почках, яичниках, печени, легких, лимфоидной системе, при метастазах в легкие или печень.

Постинфекционная астения. Определяющими факторами в патогенезе хронической ВЭБ-инфекции являются: иммунная дисфункция и вторичный иммунодефицит. Потенциально астенический синдром могут вызывать герпесвирусы, вирус ветряной оспы, ретровирусы, некоторые респираторные вирусы – пикорна и аденовирус, энтеровирусы, хроническая Коксаки А, В инфекция. Биологический эффект виремии сопровождается повышением концентрации оксикетостероидов в моче и нарушениями почечного клиренса кортизола, которые, в конечном итоге, влияют на азотистый обмен. В постинфекционный период баланс азота постепенно восстанавливается, исчезают клинические проявления активности заболевания. Все эти изменения, вероятно, и обусловливают природу астенического синдрома. Вирус Эпштейна-Барра после первичной инфекции в небольшом количестве сохраняется в организме хозяина в течение всей жизни. Длительная персистенция вируса у больных хронической ВЭБ-инфекцией может приводить к развитию астении.

Астении при психических заболеваниях. В остром периоде органического заболевания мозга (энцефалита, черепно-мозговой травмы, токсико-аллергической энцефалопатии, инсульта) в структуре астении преобладают адинамические проявления; в периоде отдаленных последствий, на первый план выступают явления раздражительности и истощаемости в различных соотношениях. Клиническая картина: раздражительность, несдержанность, нетерпеливость, придирчивость, реакции недовольства, повышенная физическая и психическая утомляемость. Присущи и тревожные опасения, гиперестезия, вестибулярные нарушения, стойкие нарушения сна. Преобладание раздражительности над истощаемостью говорит о меньшей тяжести астении.

Симптомокомплекс астенического состояния состоит из трех составляющих: проявления собственно астении; расстройства, обусловленные лежащим в основе астении патологическим состоянием; нарушения, вызванные реакцией личности на болезнь.

Юношеская астеническая несостоятельность – астенический симптомокомплекс, который манифестирует в возрасте 16-20 лет (чаще – у юношей) и проявляется трудностями при длительной произвольной концентрации внимания, чувством мучительной психической усталости при любой интеллектуально-мнестической деятельности, ощущением измененности.

Лечение

Немедикаментозные мероприятия: оптимизация режима труда и отдыха; прекращение контакта с возможными токсическими химическими веществами; оптимизация рациона питания: увеличение удельного веса продуктов – источников протеинов (мяса, сои, бобовых); продуктов, богатых углеводами, витаминами группы В (яиц, печени) и триптофаном (хлеба грубого помола, сыра, бананов, мяса индейки); плодов смородины, шиповника, облепихи, черноплодной рябины, яблок, киви, клубники, овощных салатов, фруктовых соков и витаминных чаев.

Медикаментозная терапия. Адаптогены (женьшень, аралия маньчжурская, золотой корень /родиолы розовой/, левзея сафлоровидная, китайский лимонник, стеркулия платанолистная, элеутерококк, заманиха, пантокрин); витамины группы В – большие дозы; ноотропные препараты; антидепрессанты – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (сертралина, циталопрама); антидепрессанты ингибиторов обратного нейронального захвата серотонина и норадреналина (милнаципрана); антидепрессанты с центральным антисеротонинергическим действием (тианептина); психостимуляторы (ингибиторы обратного нейронального захвата дофамина); препараты с прохолинергическим действием (энериона). Тяжелые астенические состояния с выраженной когнитивной недостаточностью, входящие в структуру психоорганического синдрома, можно лечить при помощи блокаторов нейромедиаторных рецепторов (мемантина), ингибиторов холинэстераз (донепезила, галантамина).

В большинстве случаев пациенты жалуются на дискомфорт в области правого подреберья, тошноту, рвоту, нарушение аппетита и стула, слабость, снижение работоспособности, похудение, желтушность, зуд кожи. Диагностические мероприятия заключаются в проведении биохимического анализа крови, УЗИ органов брюшной полости, биопсии печени.

Терапия направлена на нейтрализацию причины патологии, улучшение состояния пациента и достижение стойкой ремиссии.

В данной статье вы найдете ответы на следующие вопросы: что такое хронический гепатит, каковы его причины и признаки, как лечить хронический гепатит у детей и взрослых.

Хронический (активный) гепатит печени – что это такое? Так называется воспалительное поражение паренхимы и стромы печени, развивающееся под действием различных причин и продолжающееся больше 6 месяцев. Патология представляет серьезную социально-экономическую и клиническую проблему в связи с неуклонным ростом заболеваемости.

По данным статистики, в мире зафиксировано 400 млн. больных хроническим гепатитом В и 170 млн. пациентов с хроническим гепатитом С, при этом ежегодно добавляется более 50 млн. впервые выявленных гепатитов В и 100-200 млн. гепатитов С.

За последние 20-25 лет накоплено немало важных сведений о хроническом гепатите, стал понятен механизм его развития, поэтому разработаны более эффективные способы терапии, которые постоянно совершенствуются. Изучением вопроса занимаются врачи инфекционисты, терапевты, гастроэнтерологи и другие специалисты. Исход и эффективность терапии напрямую зависят от формы гепатита, общего состояния и возраста пациента.

Классификация хронического гепатита

Хронический гепатит классифицируется по нескольким критериям: этиологии, степени активности патологии, данным биопсии. По причинам возникновения выделяют хронический вирусный гепатит В, С, Д, А, лекарственный, аутоиммунный и криптогенный (неясной этиологии).

Хронический гепатит классифицируется по нескольким критериям: этиологии, степени активности патологии, данным биопсии. По причинам возникновения выделяют хронический вирусный гепатит В, С, Д, А, лекарственный, аутоиммунный и криптогенный (неясной этиологии). Степень активности патологических процессов может быть различной:

- минимальной – АСТ и АЛТ выше нормы в 3 раза, увеличении тимоловой пробы до 5 Ед, росте гамма-глобулинов до 30%;

- умеренной – концентрация АЛТ и АСТ повышаются в 3-10 раз, тимоловая проба 8 Ед, гамма-глобулины 30-35%;

- выраженной – АСТ и АЛТ выше нормы более чем в 10 раз, тимоловая проба больше 8 Ед, гамма-глобулины больше 35%.

На основе гистологического исследования и биопсии выделяют 4 стадии хронического гепатита.

- 0 стадия – фиброз отсутствует

- 1 стадия – незначительный перипортальный фиброз (разрастание соединительной ткани вокруг клеток печени и желчных протоков)

- 2 стадия – умеренный фиброз с порто-портальными септами: соединительная ткань, разрастаясь, образует перегородки (септы), которые объединяют соседние портальные тракты, сформированные ветвями воротной вены, печеночной артерии, желчными протоками, лимфатическими сосудами и нервами. Портальные тракты располагаются на углах печеночной дольки, которая имеет форму шестиугольника

- 3 стадия – сильный фиброз с порто-портальными септами

- 4 стадия – признаки нарушения архитектоники: значительное разрастание соединительной ткани с изменением структуры печени.

Причины и патогенез хронического гепатита

Патогенез различных форм хронического гепатита связан с повреждением ткани и клеток печени, формированием иммунного ответа, включением агрессивных аутоиммунных механизмов, которые способствуют развитию хронического воспаления и поддерживают его в течение длительного времени. Но специалисты выделяют некоторые особенности патогенеза в зависимости от этиологических факторов.

Причиной хронического гепатита чаще всего является ранее перенесенный вирусный гепатит В, С, Д, иногда А. Каждый возбудитель по-разному воздействует на печень: вирус гепатита В не вызывает разрушения гепатоцитов, механизм развития патологии связан с иммунной реакцией на микроорганизм, который активно размножается в клетках печени и других тканях.

Второй распространенной причиной патологии считается интоксикация организма, вызванная воздействием алкоголя, лекарственных препаратов (антибиотики, гормональные средства, противотуберкулезные медикаменты и т. п.), тяжелых металлов и химикатов.

Токсины и их метаболиты, накапливаясь в клетках печени, вызывают сбой в их работе, накопление желчи, жиров и обменные нарушения, которые приводят к некрозу гепатоцитов. Помимо этого, метаболиты являются антигенами, на которые активно реагирует иммунная система.

Также хронический гепатит может сформироваться в результате аутоиммунных процессов, которые связаны с неполноценностью Т-супрессоров и образованием токсичных для клеток Т-лимфоцитов.

Спровоцировать развитие патологии может нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, неправильный образ жизни, инфекционные заболевания, малярия, эндокардит, различные болезни печени, которые вызывают метаболические нарушения в гепатоцитах.

Основные симптомы хронического гепатита

Симптомы хронического гепатита вариабельны и зависят от формы патологии. Признаки при малоактивном (персистирующем) процессе слабо выражены либо совсем отсутствуют. Общее состояние пациента не меняется, но ухудшение вероятно после злоупотребления алкоголем, интоксикации, витаминной недостаточности.

Клинические признаки при активной (прогрессирующей) форме хронического гепатита ярко выражены и проявляются в полном объеме.

У большинства больных регистрируется диспепсический синдром (метеоризм, тошнота, рвота, нарушение аппетита, вздутие живота, изменение стула), астеновегетативный синдром (резкая слабость, утомляемость, снижение работоспособности, похудение, бессонница, головные боли), синдром печеночной недостаточности (желтуха, лихорадка, появление жидкости в брюшной полости, кровоточивость тканей), длительные или периодические боли в области живота справа.

На фоне хронического гепатита увеличиваются размеры селезенки и регионарные лимфатические узлы. Из-за нарушения оттока желчи развивается желтуха, зуд. Также на кожных покровах можно обнаружить сосудистые звездочки. Во время осмотра выявляется увеличение размеров печени (диффузное либо захватывающее одну долю). Печень плотная, болезненная при пальпации.

Хронический вирусный гепатит Д протекает особенно тяжело, для него характерна ярко выраженная печеночная недостаточность. Большинство пациентов жалуются на желтуху, зуд кожных покровов. Помимо печеночных, диагностируются внепеченочные признаки хронического гепатита: поражение почек, мышц, суставов, легких и пр.

Особенность хронического гепатита С – длительное персистирующее течение. Более 90% острых гепатитов С завершаются хронизацией. У пациентов отмечается астенический синдром и незначительное увеличение печени. Течение патологии волнообразное, через несколько десятков лет она заканчивается циррозом в 20-40% случаев.

Аутоиммунный хронический гепатит встречается у женщин от 30 лет и старше. Для патологии характерна слабость, повышенная утомляемость, желтушность кожи и слизистых, болезненность в правом боку. У 25 % больных патология имитирует острый гепатит с диспепсическим и астеновегетативным синдромом, лихорадкой.

Лекарственный хронический гепатит характеризуется множественными признаками, отсутствием специфических симптомов, иногда патология маскируется под острый процесс или механическую желтуху.

Диагностика хронического гепатита

Диагностика хронического гепатита должна быть своевременной. Все процедуры проводятся в отделении гастроэнтерологии. Окончательный диагноз ставят на основании клинической картины, инструментального и лабораторного обследования: анализа крови на маркеры, УЗИ органов брюшной полости, реогепатографии (исследование кровоснабжения печени), биопсии печени.

Анализ крови позволяет определять форму патологии благодаря обнаружению специфических маркеров – это частицы вируса (антигены) и антитела, которые образуются в результате борьбы с микроорганизмом. Для вирусного гепатита А и Е характерны маркеры только одного типа – anti-HAV IgM или anti-HЕV IgM.

При вирусном гепатите В можно обнаружить несколько групп маркеров, их количество и соотношение указывают на стадию патологии и прогноз: поверхностный антиген В (HBsAg), антитела к ядерному антигену Anti-HBc, Anti-HBclgM, НВеАg, Anti-HBe (он появляется только после завершения процесса), Anti-HBs (формируется при адаптации иммунитета к микроорганизму).

Вирус гепатита Д идентифицируется на основании Anti-HDIgM, суммарных Anti-HD и РНК этого вируса. Главный маркер гепатита С – Anti-HCV, второй – РНК вируса гепатита С.

Функции печени оцениваются на основании биохимического анализа, а точнее, определении концентрации АЛТ и АСТ (аминотрансферазы), билирубина (желчного пигмента), щелочной фосфатазы. На фоне хронического гепатита их количество резко увеличивается. Поражение клеток печени приводит к резкому снижению концентрации альбуминов в крови и значительному увеличению глобулинов.

УЗИ органов брюшной полости – безболезненный и безопасный способ диагностики. Он позволяет определить размеры внутренних органов, а также выявить произошедшие изменения.

Лечение хронического гепатита

Лечение хронического гепатита преследует цель устранения причины возникновения патологии, купирования симптомов и улучшения общего состояния. Терапия должна быть комплексной.

Большинству пациентов назначают базисный курс, направленный на снижение нагрузки на печень. Всем больным с хроническим гепатитом необходимо сократить физические нагрузки, им показан малоактивный образ жизни, полупостельный режим, минимальное количество лекарственных препаратов, а также полноценная диета, обогащенная белками, витаминами, минералами (диета № 5).

Нередко применяют витамины в инъекциях: В1, В6, В12.

При возникновении запоров показаны мягкие слабительные средства, для улучшения пищеварения – ферментные препараты без содержания желчи. Для защиты клеток печени и ускорения процессов восстановления назначают гепатопротекторы. Их следует принимать до 2-3 месяцев, желательно повторять курс приема таких лекарств несколько раз в год. При выраженном астеновегетативном синдроме используют поливитамины, природные адаптогены.

Вирусные хронические гепатиты плохо поддаются терапии, большую роль играют иммуномодуляторы, которые косвенно воздействуют на микроорганизмы, активизируя иммунитет пациента. Использовать самостоятельно эти медикаменты запрещено, так как они обладают противопоказаниями и особенностями.

Особое место среди таких препаратов занимают интерфероны. Их назначают в виде внутримышечных или подкожных инъекций до 3 раз в неделю; при этом возможно повышение температуры тела, поэтому перед инъекцией необходим прием жаропонижающих средств.

В детском возрасте эта группа препаратов используется в виде ректальных свечей. Если позволяет состояние пациента, проводят интенсивную терапию: применяют препараты интерферона и противовирусные средства в больших дозировках, например, комбинируют интерферон вместе с рибавирином и ремантадином (особенно при гепатите С).

Постоянный поиск новых лекарственных препаратов привел к разработке пегилированных интерферонов, в которых молекула интерферона соединена с полиэтиленгликолем. Благодаря этому лекарство может дольше находиться в организме и длительно бороться с вирусами. Такие медикаменты высокоэффективны, они позволяют сократить частоту их приема и продлить период ремиссии хронического гепатита.

Если хронический гепатит вызван интоксикацией, то следует провести дезинтоксикационную терапию, а также исключить проникновение токсинов в кровь (отменить лекарственный препарат, алкоголь, уйти с химического производства и т. п.).

Аутоиммунный хронический гепатит лечится глюкокортикоидами в комбинации с азатиоприном. Гормональные средства принимают внутрь, после наступления эффекта их дозу понижают до минимально допустимой. При отсутствии результатов назначают пересадку печени.

Профилактика и прогноз хронического гепатита

Больные и носители вирусов гепатита не представляют большой опасности для окружающих, так как заражение воздушно-капельным и бытовым путем исключается. Заразиться можно только после контакта с кровью или другими биологическими жидкостями.

Для экстренной профилактики и лечения хронического гепатита В (с целью полного излечения) в первые сутки после возможного заражения применяют человеческий иммуноглобулин. Также показана вакцинация против гепатита В. Специфическая профилактика других форм этой патологии не разработана.

Прогноз хронического гепатита зависит от вида болезни. Лекарственные формы практически полностью излечиваются, аутоиммунные также хорошо поддаются терапии, вирусные редко разрешаются, чаще всего они трансформируются в цирроз печени.

Совмещение нескольких возбудителей, например, вируса гепатита В и Д, вызывает развитие наиболее тяжелой формы заболевания, которая быстро прогрессирует. Отсутствие адекватной терапии в 70% случаев приводит к циррозу печени.

Читайте также: