С какими заболеваниями надо дифференцировать очаговый туберкулез

Как проявляется неосложненный локальный туберкулез бронхов? С какими заболеваниями следует дифференцировать туберкулез бронхов? Какими методами диагностики можно выявить неосложненный туберкулез бронхов?

На примере туберкулеза бронхов можно наглядно представить, к каким последствиям может привести неполное и одностороннее представление о патогенезе патологического процесса в легких при туберкулезе. В самом деле, туберкулез бронхов большинство фтизиатров до сих пор относят к осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов или легких [11, 12].

Между тем бронхиальное дерево, широко сообщаясь с внешней средой и участвуя наряду с другими органами внешней экскреции в элиминации из организма чужеродных частиц, подвергается большому риску бактериального заражения как извне — аэрогенным путем, так и изнутри — лимфогематогенным. При этом мигрирующая в макроорганизме инфекция может быть в латентном состоянии и не проявляться локальными изменениями. На факт аэрогенного заражения стенки мелких бронхов туберкулезом с последующим развитием легочных очагов первичного аффекта, а также очагового и инфильтративного туберкулеза легких еще в 1904 году обратил внимание А. И. Абрикосов [1]. В 1955 году П. Гали с сотрудниками установили, что частой причиной формирования туберкулемы легкого становится казеозный панбронхит мелкого хрящевого бронха [13]. Позже А. Хузли [17] и М. В. Шестерина [12] убедительно доказали лимфогематогенный путь возникновения туберкулеза стенки более крупных ветвлений бронхиального дерева. В дальнейшем появилось немало исследований, касающихся различных клинико-морфологических вариантов туберкулеза бронхов, которые были не осложнением туберкулеза легких или внутригрудных лимфатических узлов, а ведущей и нередко единственной локализацией туберкулеза органов дыхания [5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20].

Между тем из-за господствующего представления о том, что туберкулез бронхов является осложнением других форм туберкулеза органов дыхания, локальные его проявления, как правило, своевременно не диагностируются, а осложненные формы заболевания часто принимаются за неспецифическую легочную патологию или трактуются как другие формы туберкулеза органов дыхания.

В то же время туберкулез бронхов как ведущая локализация инфекционного процесса встречается во фтизиатрической практике нередко. Так, среди вновь поступивших за последние два года в терапевтические отделения клиники фтизиопульмонологии ЦКБ МПС 829 больных с различными формами туберкулеза органов дыхания у 130, то есть в 15,8% случаев, туберкулез бронхов был признан основным проявлением туберкулеза органов дыхания.

|

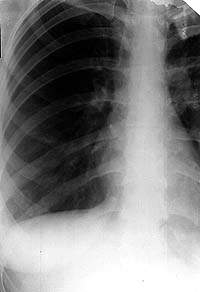

| Рисунок 1. Рентгенограмма легких больной С. 30 лет. Патологические изменения не выявляются. Жалобы на сильный кашель со скудной мокротой. В мокроте МБТ+. Бронхоскопия — язвенный туберкулез слизистой правого главного бронха. Браш-биопсия — МБТ+, клетки туберкулезной гранулемы |

|

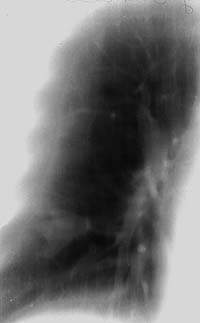

| Рисунок 2. Боковая томограмма правого легкого той же больной (срез 5 см). В корне правого легкого увеличенные лимфатические узлы не определяются. Аденогенный генез туберкулеза бронхов исключен |

Осложненные формы туберкулеза бронхов, по нашим данным, почти в 3/4 случаев протекали с поражением субсегментарных и сегментарных бронхов.

Бронхография выявляла у этих больных ампутацию и деформацию бронхов в зоне патологии, а также наличие небольших мешотчатых и цилиндрических бронхоэктазий, причем у части из них туберкулез возникал на фоне дезонтогении воздухоносных путей в виде локальной бронхомегалии, а также врожденных бронхоэктазов различной протяженности [5].

Много реже, по нашим данным в 28,1% случаев, туберкулезный процесс в стенке субсегментарных бронхов характеризовался преимущественно продуктивной воспалительной реакцией, и заболевание вследствие этого протекало со скудной клинической симптоматикой. Поражение чаще было односторонним, в пределах двух-трех сегментов легкого. В клинической картине преобладало малосимптомное течение, бактериовыделение с мокротой наблюдалось не всегда и определялось только методом посева. Морфологически процесс характеризовался воспалительной инфильтрацией всех слоев стенки бронхов с задержкой в их просвете гнойного содержимого.

|

| Рисунок 5. Бронхограмма левого легкого в боковой проекции того же больного. Просветы бронхов левого легкого неравномерной ширины. Бронхи пирамиды с цилиндрическими и мешотчатыми бронхоэктазами |

|

| Рисунок 6. Рентгенограмма правого легкого больной К. 27 лет. В нижнем отделе правого легкого усилен бронхососудистый рисунок. Очаговых и инфильтративных изменений нет. Жалобы на кашель со скудной мокротой. МБТ+. Бронхоскопия — инфильтративный туберкулез субсегментарных бронхов системы Б1 справа |

|

| Рисунок 7. Боковая томограмма правого легкого той же больной (срез 6 см). Стенки субсегментарных бронхов Б6 и Б10 уплотнены и инфильтрированы, просвет их не определяется |

Еще реже, всего у 12,5% наших больных, туберкулез субсегментарных бронхов, протекавший с продуктивной воспалительной реакцией, имел более ограниченную протяженность и характеризовался формированием ретенционных бронхиальных кист легкого. Механизм их образования, патоморфология процесса, рентгеносемиотика, а также вопросы дифференциальной диагностики с туберкуломой легкого и другой патологией были подробно изучены еще в 50-60-х годах в работах как отечественных, так и зарубежных авторов и представлены в многочисленных публикациях, в том числе и в современных руководствах по рентгенодиагностике легочных болезней [2, 3, 4, 7, 10, 13, 18]. Врачи фтизиатры и рентгенологи противотуберкулезных учреждений знакомы с этой патологией и все больные с ретенционными бронхиальными кистами туберкулезной этиологии направлялись в клинику либо с уже установленным диагнозом, либо для дифференциации с туберкуломой легкого, а также периферическим раком легкого и проведения хирургической операции.

|

| Рисунок 8. Томограмма правого легкого больного Д. 46 лет (срез 9 см). В глубине 9-го сегмента фокусная тень в виде трилистника, располагающаяся по ходу ветвления субсегментарных бронхов, в центральной его части виден кальцинат. Изменения в легком выявлены при флюорографии. Диагноз ретенционной туберкулезной бронхиальной кисты легкого подтвержден операцией |

И наконец, в 12,5% случаев туберкулез субсегментарных бронхов на нашем материале характеризовался двусторонним поражением многих ветвлений. Все больные этой группы поступили в клинику с симптомами интоксикации, кашлем с выделением слизисто-гнойной мокроты, в которой, как правило, методом бактериоскопии удавалось обнаружить микобактерии туберкулеза.

При аускультации легких только у некоторых больных прослушивались непостоянные рассеянные сухие хрипы.

|

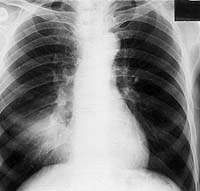

| Рисунок 9. Рентгенограмма легких больного Л. 38 лет. Диссеминированное поражение легких с очаговыми образованиями и инфильтрацией интерстиция, видны тени расширенных субсегментарных бронхов. Страдает туберкулезом (очаговым, а затем диссеминированным) 12 лет. При бронхоскопии — диффузный гнойный бронхит преимущественно слизистой субсегментарных и сегментарных бронхов, в материале браш-биопсии МБТ+ и клетки туберкулезной гранулемы |

При рентгенотомографии в отличие от гематогенно-диссеминированного туберкулеза легких двусторонний туберкулез субсегментарных бронхов характеризовался асимметричностью легочного поражения с большим участием нижних отделов легких и резким полиморфизмом изменений. Здесь наряду с очаговыми тенями средних и крупных размеров присутствовали и уплотненные стенки бронхов, и перибронхиальная их инфильтрация при полном отсутствии деструктивных изменений (рис. 9).

Эндоскопия во всех случаях выявляла локальное специфическое поражение слизистой субсегментарных и (или) сегментарных бронхов, причем процесс чаще был односторонним и не всегда соответствовал той стороне, где рентгенограмма выявляла более выраженные изменения в легких.

В 26,3% случаев туберкулез бронхов как ведущая локализация инфекционного процесса в легких протекал с поражением стенки главного, промежуточного или долевого бронха. Как правило, туберкулез крупных бронхов выявлялся в осложненной фазе его течения — либо с воспалительно-ателектатическим процессом в легком, либо с формированием пневмоцирроза. При этом нередко воспалительно-ателектатический процесс врачами диспансеров принимается за параконкрозную пневмонию или инфильтративный туберкулез, а возникший пневмоцирроз — за их осложнение. Подтвердить туберкулезную, а не опухолевую природу процесса позволяло обнаружение МБТ в мокроте, а также данные эндоскопии и биопсии.

|

| Рисунок 10. Рентгенограмма легких больного П. 67 лет. В нижнем отделе правого легкого гомогенный участок затемнения. Изменения в легких обнаружены при профосмотре. Много лет страдает хроническим бронхитом |

Исключить аденогенное происхождение туберкулеза крупных бронхов у наших больных помогало отсутствие клинико-рентгенологических признаков туморозного или инфильтративного бронхоаденита бронхопульмональной группы лимфатических узлов. Как было доказано на примере прооперированных больных, в 26 случаях при осложненном течении туберкулеза крупных бронхов, несмотря на наличие гиперплазии внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденной рентгено-томографическим исследованием, включая компьютерную томографию, гистологическое и бактериологическое исследование лимфоидной ткани выявило наличие туберкулезных бугорков (местами со слиянием) лишь у четырех больных. Причем специфические изменения были столь незначительными, что вряд ли могли явиться источником тяжелого поражения бронхиального дерева, а скорее представляли собой очаги-отсевы. У шести больных с гиперплазией лимфатических узлов гистологически выявлялись кальцинаты без признаков реактивации туберкулеза.

Последнее давало основание предположить, что туберкулезу крупных бронхов в большинстве случаев предшествовал не распознанный своевременно специфический процесс слизистой сегментарных и субсегментарных бронхов.

Отличить воспалительно-ателектатические изменения в легком от инфильтративного туберкулеза помогала рентгенологическая картина в виде объемного уменьшения легкого или его доли, однородный характер затемнения и отсутствие распада, от рака — данные бронхоскопии, свидетельствовавшие о тяжелом специфическом поражении бронхиальной стенки со стенозом просвета бронха, причем у многих с признаками как свежих, так и старых изменений в ней. Но в отдельных случаях только операционная биопсия позволила дифференцировать туберкулез от рака бронха (рис. 10, 11).

Глава 19:1 - 3; 2 - 3; 3 - 3; 4 - 4; 5 - 3; 6 - 3; 7 - 3; 8 - 3;

9 - 5; 10 - 4; 11 - 4; 12 - 3; 13 - 3; 14 - 2; 15 - 4; 16 - 5; 17 - 2; 18 - 2; 19 - 4; 20 - 5; 21 - 3; 22 - 4; 23 - 4; 24 - 1; 25 - 3; 26 - 3; 27 - 2; 28 - 4; 29 - 2; 30 - 2; 31 - 2; 32 - 2; 33 - 3; 34 - 3; 35 - 5; 36 - 4; 37 - 5; 38 - 5; 39 - 3; 40 - 4; 41 - 4; 42 - 3; 43 - 4.

1. Форма первичного туберкулеза, при которой не удается обнаружить изменения на обзорной рентгенограмме органов грудной клетки:

1) туберкулез внутригрудных лимфатических узлов;

2) первичный туберкулезный комплекс;

3) туберкулезная интоксикация;

4) очаговый туберкулез;

5) туберкулезный плеврит.

2. В диагностике туберкулезной интоксикации (формы первичного туберкулеза) наибольшее значение имеет:

1) КТ органов грудной клетки;

2) УЗИ органов брюшной полости;

4) рентгенография органов грудной клетки;

5) МРТ органов грудной клетки.

3. Установить диагноз туберкулезной интоксикации (формы первичного туберкулеза) позволяет обнаружение:

1) МБТ в бронхиальном содержимом;

2) включений высокой интенсивности в тени корня легкого;

3) виража чувствительности к туберкулину;

4) увеличения внутрибрюшных лимфатических узлов при УЗИ;

5) увеличения тени корня легкого.

4. У детей туберкулезную интоксикацию (форму первичного туберкулеза) нередко принимают за проявления:

4) хронического тонзиллита;

5. Расширение тени корня легкого чаще выявляют у больных:

1) эозинофильной пневмонией;

2) туберкулезной интоксикацией;

3) туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов бронхопульмональной группы;

4) с доброкачественным новообразованием легкого;

5) периферическим раком легкого.

6. Рентгенологический симптом биполярности обнаруживают у больного:

1) неспецифической пневмонией;

3) с первичным туберкулезным комплексом;

4) саркоидозом I стадии;

7. При лимфосаркоме, в отличие от туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, отмечается:

1) хроническое течение заболевания;

2) острое начало болезни;

3) быстрое увеличение размеров внутригрудных лимфатических узлов;

4) постепенное увеличение внутригрудных лимфатических узлов;

5) нормергическая чувствительность к туберкулину.

8. В отличие от неспецифической пневмонии, начало и течение первичного туберкулезного комплекса бывают:

1) острым, медленно прогрессирующим;

2) подострым, волнообразным;

4) постепенным, малосимптомным;

5) острым, быстро прогрессирующим.

9. Саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов обычно отличается от туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов:

1) малосимптомным течением;

2) эпителиоидными клетками в биоптате из пораженного лимфатического узла;

3) узловатой эритемой;

4) отсутствием выраженных изменений в гемограмме;

5) двусторонним поражением лимфатических узлов без перифокальной инфильтрации.

10. При лимфогранулематозе, в отличие от туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, в биоптате обнаруживают:

1) клетки Пирогова-Лангханса;

2) эпителиоидные клетки;

4) клетки Березовского-Штернберга;

11. Диссеминация в легких обычно сочетается с внутригрудной аденопатией у больных:

1) диссеминированным туберкулезом;

12. Преимущественно верхнедолевая локализация очаговой диссеминации в обоих легких - характерный признак:

3) хронического диссеминированного туберкулеза;

5) двусторонней очаговой пневмонии.

13. Застойное легкое отличается от диссеминированного туберкулеза легких:

1) деформацией корней обоих легких;

2) очаговоподобными тенями в средних отделах легких;

3) усилением и смазанностью легочного рисунка в средних и нижних отделах;

4) плевральным выпотом;

5) смещением органов средостения.

14. Тяжелая двусторонняя мелкоочаговая пневмония отличается от милиарного туберкулеза легких:

1) острым началом;

2) многочисленными сухими и влажными хрипами;

3) мелкими очаговыми тенями малой интенсивности;

4) отсутствием петрификатов во внутригрудных лимфатических узлах;

15. Диссеминированный туберкулез легких отличается от экзогенного аллергического альвеолита:

2) большим количеством светлой мокроты;

3) медленно прогрессирующей дыхательной недостаточностью;

4) быстрым прогрессированием на фоне лечения глюкокортикоидами;

5) кратковременным улучшением при назначении тиенама.

16. Гистиоцитоз Х отличается от диссеминированного туберкулеза легких:

1) присутствием в легочной ткани сидеробластов;

3) сетчатым фиброзом;

5) рецидивирующим спонтанным пневмотораксом.

17. Метастатическое поражение легких отличается от диссеминированного туберкулеза легких:

4) наличием кальцинатов;

5) сетчатым фиброзом.

18. Для терапии ex juvantibus при подозрении на туберкулез используют:

1) туберкулин или БЦЖ;

2) изониазид и этамбутол;

3) антибиотики широкого спектра действия;

4) изониазид и рифампицин;

5) глюкокортикоидные гормоны.

19. При очаговом туберкулезе изменения на рентгенограмме иногда имеют сходство с рентгенологической картиной:

1) туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов;

2) фиброзно-кавернозного туберкулеза;

4) диссеминированного туберкулеза ограниченной протяженности;

5) кавернозного туберкулеза.

20. Туберкулиновая проба у больных раком легкого чаще:

5) отрицательная или сомнительная.

21. Синдром Панкоста возникает при развитии:

2) очагового туберкулеза в I сегменте легкого;

3) рака верхушки легкого;

4) ограниченного пневмоторакса;

5) осумкованного верхушечного плеврита.

22. Чаще метастазирует в легкие:

3) злокачественная хорионэпителиома;

4) рак кишечника;

5) рак поджелудочной железы.

23. Заболевание, с которым чаще дифференцируют инфильтративный туберкулез:

1) саркоидоз I стадии;

4) неспецифическая пневмония;

24. В отличие от пневмонии, для инфильтративного туберкулеза более характерны:

1) верхнедолевая локализация и постепенное развитие заболевания;

2) острое начало болезни, кровохарканье;

3) наличие болей в грудной клетке, острое начало;

4) одышка, потливость;

5) кашель с отделением большого количества мокроты.

25. Для эозинофильной пневмонии, в отличие от инфильтративного туберкулеза, характерно:

1) медленное прогрессирующее течение;

2) гектическая лихорадка;

3) быстрая динамика клинико-рентгенологических и лабораторных признаков;

5) кашель с гнойной мокротой.

26. Для абсцедирующей пневмонии, в отличие от инфильтративного туберкулеза, характерно:

1) быстрая динамика клинико-рентгенологических и лабораторных признаков;

2) медленное прогрессирующее течение;

3) кашель со значительным количеством гнойной мокроты;

5) нормальная температура тела.

27. Эластические волокна, лимфоциты чаще обнаруживают в мокроте больных:

1) раком легкого;

2) инфильтративным туберкулезом;

4) бактериальной пневмонией;

5) эозинофильной пневмонией.

28. Выраженные лейкоцитоз, повышение СОЭ чаще обнаруживают в общем анализе крови больных:

1) раком легкого;

2) ограниченным инфильтративным туберкулезом;

4) бактериальной пневмонией;

5) эозинофильной пневмонией.

29. Оптимальным методом верификации диагноза центрального рака является:

2) бронхоскопия с биопсией;

3) микроскопия мокроты;

4) медиастиноскопия с биопсией;

5) диагностическая торакотомия.

30. Оптимальным методом верификации диагноза казеозной пневмонии является:

1) диагностическая торакотомия;

2) исследование мокроты на МБТ;

5) морфологическое исследование мокроты.

31. Опасность выполнения трансторакальной пункции у больных эхинококкозом обусловлена главным образом угрозой развития:

1) экссудативного плеврита;

2) анафилактического шока;

4) легочно-сердечной недостаточности;

32. Кавернозный туберкулез от хронического абсцесса отличается:

1) отсутствием уровня жидкости;

3) локализацией в задних сегментах легкого;

4) нечеткостью наружных контуров кольцевидной тени;

5) перикавитарным фиброзом в окружающей легочной ткани.

33. Наиболее информативным рентгенологическим признаком, отличающим туберкулезную каверну от буллы, является:

1) округлая форма;

2) большая ширина стенки;

3) наличие дорожки к корню легкого;

4) высокая интенсивность тени стенки;

5) хаотичное включение кальция в стенке полости.

34. Рентгенологическим признаком, позволяющим отличить туберкулезную каверну от врожденной кисты, является:

1) форма кольцевидной тени;

2) размер кольцевидной тени;

3) наличие полиморфных очагов в легочной ткани, расположенных ниже кольцевидной тени;

4) локализация кольцевидной тени в верхних отделах легких;

5) высокая интенсивность стенки кольцевидной тени.

35. Туберкулезную каверну от полостной формы рака легкого позволяет отличить:

4) радионуклеидное исследование;

5) исследование бронхоальвеолярной жидкости на МБТ и опухолевые клетки.

36. При дифференциальной диагностике фиброзно-кавернозного туберкулеза легких и силикотуберкулеза нередко решающее значение имеет:

2) физикальное обследование;

3) давность заболевания;

4) анамнез жизни;

5) высокая интенсивность стенки кольцевидной тени.

37. Наиболее информативным методом дифференциальной диагностики фиброзно-кавернозного туберкулеза и бронхоэктазов является:

2) КТ органов грудной клетки;

5) многократное исследование мокроты на МБТ.

38. Туберкулезную этиологию плеврита позволяет заподозрить обнаружение в экссудате:

4) малонового диальдегида;

39. Более частой причиной выпота в плевральную полость у лиц молодого возраста является:

3) туберкулез легких;

4) злокачественная опухоль легкого;

5) инфаркт миокарда.

40. Более вероятной причиной выпота в плевральную полость у лиц пожилого возраста является:

3) туберкулез легких;

4) злокачественная опухоль легкого;

5) туберкулез внутригрудных лимфатических узлов.

41. Синдром средней доли отличается от осумкованного междолевого плеврита:

1) негомогенностью затемнения;

2) высокой интенсивностью затемнения;

3) прямолинейными или вогнутыми контурами затемнения;

4) уменьшением объема средней доли;

5) повышением прозрачности окружающей легочной ткани.

42. Туберкулезную этиологию изменений в легких косвенно подтверждает:

1) острое начало заболевания;

2) быстрая положительная рентгенологическая динамика при лечении антибиотиками широкого спектра;

3) небольшое клинико-рентгенологическое улучшение при лечении антибиотиками широкого спектра действия;

4) появление аллергических побочных реакций при лечении антибиотиками широкого спектра действия;

5) появление токсических побочных реакций при лечении антибиотиками широкого спектра.

43. Наиболее важным скиалогическим признаком, косвенно подтверждающим туберкулезную этиологию поражения легких, является:

1) полость распада;

2) инфильтрация вокруг патологического образования;

3) фиброз в ткани вокруг патологического образования;

4) полиморфные очаги в легочной ткани;

5) гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

A. группа теней около 2 мм в диаметре в I-II сегментах левого легкого

B. группа теней около 6 мм в диаметре неправильной формы во II сегменте правого легкого

C. однотипные малоинтенсивные тени 6-10 мм в диаметре в VI сегменте правого легкого

D. полиморфные тени диаметром от 2 до 10 мм в верхушках легких

E. множественные тени от 2 до 4 мм в диаметре в VIII, IX, X сегментах обоих легких

6.134. Очаговый туберкулез легких необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями:

D. наиболее часто В и С

E. наиболее часто А и В

6.135. Выберете клинико-рентгенологические симптомы, не характерные для очагового туберкулеза:

А. Малые клинические проявления

B. Нижнедолевая локализация процесса +

C. Рентгенологически: немногочисленные тени размером 3-9 мм

D. Нормергическая реакция на туберкулин

E. Все перечисленное не верно.

6.136. При очаговом туберкулезе у больного при рентгенографии выявляются следующие рентгенологические симптомы:

A. симптом биполярности

B. односторонне поражение лимфатических узлов средостения

C. двустороннее поражение лимфатических узлов средостения

D. наличие симптома кольцевидной тени в средних отделах легкого

E. все перечисленное неверно.

У пациента Б. 33 лет, работающего учителем в школе, при проведении ежегодного флюрографического обследования вывялены в верхних отделах обеих легких очаговые тени высокой интенсивности, размером 3-7мм. При сборе анамнеза, пациент никаких жалоб не предъявляет. При анализе рентгенограмм годичной давности данных за наличие процесса не получено.

Какой предварительный диагноз может быть установлен по данным флюрографии.

А. Очаговый туберкулез, фаза уплотнения +

B. Очаговый туберкулез, фаза инфильтрации

C. Хронический диссиминированный туберкулез

У пациента С 33 лет, работающего учителем в школе, при проведении ежегодного флюрографического обследования вывялены в верхних отделах обеих легких очаговые тени низкой и средней интенсивности, размером 3-7мм. заподозрено наличие очагового туберкулеза легких.

При сборе анамнеза, пациент никаких жалоб не предъявляет. При анализе рентгенограмм годичной давности данных за наличие процесса не получено.

Какие исследования необходимо провести для подтверждения диагноза

Б. КТ органов грудной клетки.

В. Исследование мокроты на кислотоустойчивые микроорганизмы

Г. Все перечисленное не верно

Д. Все перечисленное верно

У больной 35 лет, работающей воспитателем в детском садике, при проведении ежегодного флюрографического обследования вывялены в верхних отделах обеих легких очаговые тени низкой и средней интенсивности, размером 3-7мм. При обследовании выявлен диагноз – очагового туберкулеза.

Какова должна быть лечебная тактика, учитывая профессию больной.

A. проведение химиотерапии

B. проведение химиотерапии в сочетании с пневмоперитонеумом

C. проведение химиотерапии с использованием резервных препаратов

D. хирургическое лечение

E. сочетание химиотерапии с резекцией всех пораженных тканей.

6.140. Очаговый туберкулёз лёгких необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями:

C. буллезная эмфизема

6.141. При какой формулировке диагноза туберкулёза вы не можете отнести его к деструктивному процессу:

A. очаговый туберкулёз в фазе инфильтрации

B. фиброзно-кавернозный туберкулёз в фазе инфильтрации

C. инфильтративный туберкулёз в фазе распада

D. туберкулeма в фазе распада

E. кавернозный туберкулёз лёгких

6.142. При диагностике очагового туберкулеза диагностический минимум включает:

D. микробиологическое исследование на бактериовыделение

E. все перечисленное верно

Комплекс симптомов: кашель, кровохарканье, лихорадка, утомляемость, похудание - наиболее характерен.

A. для очагового туберкулеза легких

B. для периферического рака

C. для того, и другого

D. ни для того, и ни для другого

У больного 30-ти лет при рентгенологическом исследовании в верхней доле правого легкого определяются единичные круглые, неинтенсивные затемнения с нечеткими контурами до 6-9 мм. Реакция Манту положительная.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Читайте также: