Основные принципы химиотерапии больных туберкулезом

Приступая к химиотерапии туберкулёза, врач должен понимать, какую ответственность он берёт на себя, назначая на длительное время приём препаратов, способных нарушать нормальную функцию органов и систем, и принять все меры, чтобы уменьшить вероятность побочных реакций. До начала лечения необходимо полностью реализовать диагностические возможности своего лечебного учреждения, дабы свести к минимуму случаи проведения пробного противотуберкулёзного лечения. Наиболее надёжный критерий — микробиологическое подтверждение диагноза при исследовании мокроты, бронхиальных смывов, промывных вод желудка, мочи, биоптата или операционного материала. Если врач назначит правильное лечение туберкулёза, а больной чётко выполнит его рекомендации, выздоровление наступит непременно. Исключение составляют больные с выраженной устойчивостью микобактерии к назначенным препаратам.

Трудно лучше сформулировать цели лечения туберкулёза, чем это сделали Дж. Крофтон и соавторы (1996): "Излечить больных с наименьшим изменением их привычного образа жизни, предотвратить летальный исход у тяжелобольных, предотвратить обширные поражения лёгких с последующими осложнениями, предотвратить рецидив болезни, предотвратить развитие лекарственно устойчивых штаммов туберкулёзных бацилл (приобретённая резистентность), защитить членов семьи и общество от инфекции".

Важнейшие условия проведения химиотерапии

• достоверность того факта, что пациент действительно принимает лекарства, а не выбрасывает и не продаёт их;

• качество назначенных препаратов (надёжность фирмы-производителя).

Компоненты рациональной химиотерапии

• Комплексность лечения состоит в применении не менее 4-х препаратов в начале лечения всех больных с бацилловыделением в связи с риском формирования устойчивости М. tuberculosis.

• Комбинированность лечения — сочетание этиотропного лечения с патогенетической, симптоматической и иммуномодулирующей терапией, коллапсотерапией, а также с назначением средств коррекции осложнений туберкулёза — бронхолитиков, гемостатических средств и т.д. Хирургические методы применяют по показаниям. Следует подчеркнуть,

что комбинированному лечению особое значение придают в России и других странах СНГ, тогда как в странах Западной Европы и в США ограничиваются комплексной химиотерапией.

• Непрерывность. Перерывы в лечении при активном процессе ведут к формированию устойчивости возбудителя. Интермиттирующую методику, внедрённую в 1964-1966 гг., считают непрерывной (через день, 2-3 раза в неделю). Особенно нежелательны перерывы в лечении рифампицином.

• Длительность. Под краткосрочным курсом для больных вторичным туберкулёзом лёгких с 1972 г. подразумевают 6-месячный курс лечения. При необходимости продолжительность лечения составляет несколько лет. Лечение схемами "изониазид/рифампицин/пиразинамид" короче 6 мес. или "изониазид/рифампицин" короче 9 мес. следует считать неадекватным. Неоднозначно мнение о длительности нетрудоспособности пациента. Отечественное законодательство допускает продление больничного листа вновь выявленным пациентам до 12 мес. При обзоре зарубежных работ можно сделать вывод, что при своевременном выявлении для бацилловыделителей этот срок составляет не более 3 мес., а для пациентов без бацилловыделения и осложнений — до 3 нед.

• Индивидуальный подход. Разные препараты более эффективны в разные фазы течения болезни; необходим подбор согласно чувствительности возбудителя, переносимости лекарств больным, сопутствующей патологии и возрасту. Следует считаться с социальными факторами, искать подход к больному, не отказывать ему в лечении, если он категорически против госпитализации (важна лишь изоляция детей, беременных и кормящих женщин), необходимо развивать работу дневных стационаров, стационаров на дому, амбулаторное лечение. Известно, что при использовании 3-х препаратов и более через 2 нед. контролируемой терапии больной не представляет эпидемиологической опасности и может лечиться в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям ВОЗ, больных с отрицательными мазками на туберкулёз можно не госпитализировать.

• Контролируемость химиотерапии — приём препаратов в присутствии персонала (в исключительных случаях — контроль концентрации препарата в моче или преимущественно парентеральное введение). Известно, что до 50% неудач в лечении связано с недисциплинированностью пациентов. В то же время при хорошем сотрудничестве медицинских работников и пациента не следует оскорблять больного недоверием. Американские исследователи также указывают на необходимость использования этого метода (DOT — directly observed therapy).

• Качество противотуберкулёзной работы за рубежом определяется доступностью и достаточным количеством препаратов, обеспечением бесплатного проезда в ПТД и обратно, удобством для больных клинических процедур по времени и продолжительности, хорошим контактом между персоналом и больными, полной информированностью пациента о тяжести заболевания, необходимости лечения и возможных исходах, поощрением наиболее дисциплинированных больных. Так, в Гарлеме (Нью-Йорк) программа контролируемой терапии базировалась на развитии духовной близости между персоналом и больным, сопровождалась мощной социальной поддержкой больных, включавшей в себя купоны на питание, принадлежности туалета и одежду. Такой действенный подход к контролируемой терапии американские врачи сравнивают с уходом за автомобилем. Если регулярно менять масляный фильтр, двигатель прослужит долго, и мы серьёзно сэкономим на покупке нового автомобиля (реклама гласит: "Вы можете не заплатить сегодня, но позже вы всё равно заплатитеГ). Экономия на подготовке персонала, отсутствие государственной поддержки в реализации противотуберкулёзных программ, подмена сотрудничества персонал-больной административными угрозами неизбежно приводят к росту расходов на борьбу с туберкулёзом.

• С 1972 г. (до широкого применения рифампицина и этамбутола) противотуберкулёзные препараты делили на два ряда, что и определяло последовательность их применения. Впервые выявленным больным назначали только препараты 1-го ряда (основные): изониазид, стрептомицин и ПАСК. Препараты 2-го ряда именовали резервными и применяли спустя 4-6 мес. химиотерапии препаратами 1-го ряда. Рифампицин и этамбутол именовали новыми препаратами и вновь выявленным больным не назначали.

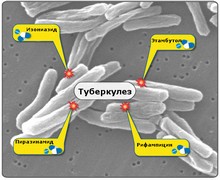

• Три состояния микобактерий в организме. При проведении химио терапии важно знать, что у больного туберкулёзом микобактерии находятся в трёх состояниях — метаболически активные внекле точно расположенные, относительно неактивные внутриклеточно расположенные и локализованные в казеозных массах. Только ри-фампицин бактерициден во всех трёх состояниях, и схемы с этим препаратом не требуют длительных курсов, тогда как другие препараты, ориентированные на метаболически активных микобактерий, требуют длительного применения для достижения стерилизации. Изониазид и стрептомицин бактерицидны в отношении внеклеточных метаболически активных особей. В отношении внутриклеточно локализованных микобактерий изониазид и пиразинамид бактерицидны, тогда как стрептомицин неэффективен. Согласно данным клинических испытаний, пиразинамид наиболее целесообразно назначать в первые 2 мес. химиотерапии. Этамбутол — только бактериостатик.

Рекомендации Комиссии Международного союза борьбы с туберкулёзом и заболеваниями лёгких разделяют противотуберкулёзные препараты следующим образом:

• До бактерицидному действию, определяемому как способность быстро убивать большое количество активно метаболизирующих М. tuberculosis. Наиболее активный бактерицидный препарат — изониазид, далее следуют "рифампицин-стрептомицин-пиразинамид".

• По стерилизующему действию, т.е. способности убивать особые популяции медленно или периодически метаболизирующих и полуспящих М. tuberculosis. Таким стерилизующим действием обладают только рифампицин и пиразинамид. Они способны убивать М. tuberculosis, пережившие бактерицидное действие изониазида.

• По способности предотвращать возникновение приобретённой лекарственной устойчивости путём подавления резистентности мутантов, имеющихся в любой бактериальной популяции. Здесь ведущие препараты — изониазид и рифампицин, несколько слабее стрептомицин и этамбутол, значительно слабее пиразинамид.

• По пригодности для использования в интермиттируюших схемах специфической терапии. С этой целью наиболее приемлемы изониазид, рифампицин, стрептомицин, пиразинамид, этамбутол.

• На ранних сроках лечения туберкулёза лечение разделяют на два этапа:

♦ Интенсивная насыщенная терапия, направленная на размножающуюся бактериальную популяцию, уменьшение количества бактерий.

♦ Менее интенсивная терапия, направленная на оставшуюся бактериальную популяцию, особенно на внутриклеточные и персистирующие формы.

Рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения

ВОЗ в 1993 г. предложила руководящие принципы лечения туберкулёза для национальных программ. Этот документ разделяет больных по приоритетности и характеру лечения на 4 категории.

• Категория I. Больные с впервые выявленным лёгочным туберкулёзом (новые случаи) с положительными результатами исследования мазков и с тяжёлыми формами туберкулёза. Лечение проводят интенсивно: первые 2 мес. — 4 препарата, затем ещё 4-6 мес. — 2 препарата.

• Категория II. Лица с рецидивом туберкулёза и те, у кого лечение не дало ожидаемого эффекта (положительный мазок мокроты). 2-3 мес. — 4-5 препаратов, затем 5 мес. — 3 препарата.

• Категория III. Больные, страдающие лёгочным туберкулёзом с ограниченным поражением паренхимы и имеющие отрицательные мазки мокроты, а также больные с внелёгочным туберкулёзом (не отнесённые к категории I). 2 мес. — 3 препарата, затем 2-6 мес. — 2 препарата.

• Категория IV. Больные хроническим туберкулёзом лёгких. Рекомендуют назначать изониазид для пожизненного приёма в надежде, что это будет способствовать снижению их контагиозности и сведёт к минимуму риск передачи лекарственно устойчивых штаммов М. tuberculosis.

Воспринимая со всей серьёзностью рекомендации ВОЗ по первым трём категориям, трудно согласиться с категорией IV, в настоящее время требующей огромного внимания к лечению как туберкулёза, так и сопутствующей патологии и осложнений. Рекомендации ВОЗ представляются негуманными по отношению к больному, хотя и экономически обоснованными. При отсутствии учреждений типа хосписов (богаделен) больные IV категории нередко оказываются вообще без средств к существованию и без крыши над головой. Поэтому стационарное лечение для многих из них остаётся единственным возможным путём выживания, а для здравоохранения — единственным способом их изоляции от населения, хотя с точки зрения экономики это требует огромных затрат на отдельно взятого больного.

В 1997 г. эта точка зрения была пересмотрена, было принято, что при лечении больных с хроническими формами туберкулёза, а также детей и подростков необходим индивидуальный подход. Стали шире применять амбулаторные методы лечения, особого внимания среди них заслуживает дневной стационар, когда пациент днём лечится в ПТД, а остальное время находится дома в привычной для него обстановке.

Рекомендации Центрального института туберкулёза. Наиболее чётко отражают современное воззрение на химиотерапию туберкулёза схемы, рекомендованные Центральным институтом туберкулёза РАМН в 1997 г. (табл. 10-1). Для сравнения приведены схемы, принятые в США и рекомендованные экспертами ВОЗ (табл. 10-2, 10-3).

Причины рецидивов. Наиболее вероятная причина рецидива у пациента, получавшего лечение ранее, — устойчивость к препаратам, поэтому оценку чувствительности микобактерий к химиопрепаратам следует проводить обязательно и тщательно. У трети больных с рецидивами после адекватно проведённой химиотерапии туберкулёз вызван резистентными возбудителями. Если же пациент принимал препараты нерегулярно или режим лечения был неадекватным процессу, вероятность резистентности составляет 2:3.

• Лечение больных с устойчивой флорой должно включать 4 препарата, причём 2 из них он не должен был получать ранее. Следует применять как можно больше новых препаратов. Сразу после получения результатов исследования микобактерий на чувствительность следует внести коррекцию в назначения. Изониазид обычно из схем не исключают, даже при наличии устойчивости к нему. В целом всех больных с рецидивами должен вести внимательный врач, имеющий опыт работы с такими больными.

• Первичная лекарственная устойчивость часто выявляется при наличии контакта пациента с больным, имеющим устойчивую к пре паратам флору, либо у пациентов из регионов или контингентов с большой распространённостью полирезистентности.

• Следует напомнить, что этионамид индуцирует полную перекрёстную резистентность к протионамиду. В то же время штаммы, устойчивые к стрептомицину, сохраняют чувствительность к канамицину и ами-кацину. Резистентность к канамицину вызывает полную перекрёстную устойчивость к амикацину. В последнее время всё больше данных о перекрёстной устойчивости микобактерий к фторхинолонам.

Основные принципы лечения полирезистентных форм туберкулёза:

• применение препаратов второго ряда (не следует сохранять в резерве);

• назначение препаратов, не получаемых пациентом ранее;

• коррекция химиотерапии после очередного определения чувствительности микобактерий;

• схема лечения на начальном этапе должна включать 4-5 препаратов;

• желательно, чтобы в схему лечения входили инъекционный аминогли-козид и пиразинамид (бактерицидная активность).

Пока нет результатов оценки чувствительности возбудителя, лекарственную терапию назначают, исходя из предшествующего лечения. Среди иммигрантов наиболее часто встречают устойчивость к изониазиду. Однако в этом случае лечение начинают с изониазида, рифампицина, пира-зинамида и этамбутола Один из этих препаратов можно отменить после определения чувствительности. Четвёртым препаратом может быть фторхинолон. Существует мнение, что пятым препаратом необходимо назначать стрептомицин, циклосерин или этионамид.

Серьёзной проблемой стала децентрализация закупок антибактериальных препаратов. Известно, что чем больше объём закупок, тем ниже стоимость одной упаковки препарата. По оценкам экспертов Фонда Сороса, стоимость препаратов для проведения курса лечения туберкулёза составляет $11-50, а в России эта сумма достигает $120.

Хирургическое лечение полирезистентных форм туберкулёза показано при сохранении чувствительности только к 2-3 слабым туберкулостатикам. После хирургического вмешательства химиотерапию продолжают не менее 18 мес.

Завершая эту беседу, ещё раз напомним, что химиотерапия — основа лечения и залог успеха и безопасности методов, о которых речь пойдёт дальше.

Лечение такого заболевания, как туберкулез, требует многостороннего подхода и состоит из нескольких видов воздействия. Все они имеют своей целью устранение признаков болезни, подавление микобактерий туберкулеза, прекращение процесса их размножения, ликвидацию очагов поражения, нормализацию функционирования инфицированных органов и всего организма.

Результатом лечения является восстановление нормальной жизнедеятельности человека. Среди видов медицинского воздействия при лечении туберкулеза можно выделить:

- коллапсотерапия,

- химиотерапия,

- патогенетическое лечение,

- хирургическое вмешательство.

- Особенности первого режима

- Особенности второго режима

- Особенности третьего и четвертого режима

Общее понятие химиотерапии при туберкулезе

Следует отметить, что лечение туберкулеза при помощи химиотерапии является основным методом в данном случае. Независимо от формы и стадии заболевания, от возраста и состояния пациента, для лечения назначаются медикаментозные препараты в различном сочетании.

Это очень важное условие, поскольку применение одного средства (монотерапия) приводит к резистентному туберкулезу, что делает его дальнейшее лечение очень сложным и крайне малоэффективным.

Поэтому существует такое понятие, как полихимиотерапия, что означает применение нескольких противотуберкулезных препаратов одновременно в течение всего курса лечебного процесса. При этом допускается применение только официально одобренных, прошедших соответствующие испытания медикаментозных средств. Эти два условия есть основные принципы химиотерапии.

Определение препаратов, которые должны войти в комплекс терапии, осуществляет врач, исходя из целого ряда условий и обстоятельств, как то:

- особенности течения заболевания,

- индивидуальная реакция пациента и т.д.

Чаще всего химиотерапия применяется в комплексе с другими видами медицинского воздействия. Для того, чтобы химиотерапия больных туберкулезом была эффективной, она должна соответствовать следующим непременным условиям:

Применение противотуберкулезных препаратов в комплексе, т.е. параллельно не менее четырех наименований на всем протяжении лечения для предотвращения формирования устойчивых к препаратам штаммов микобактерии туберкулеза.- Лечение проводится непрерывно до самого завершения, поскольку перерывы в данном процессе также способствуют выработке устойчивости палочки Коха к принимаемым препаратам.

- Период терапии должен быть продолжительным, о чем заранее сообщается пациенту, чтобы он настроился на курс не менее полугода, а при некоторых обстоятельствах – до нескольких лет. Это важнейший момент, поскольку недолеченный туберкулез является одной из основных причин последующего эффекта резистентности. Длительность приема зависит от нескольких факторов, в числе которых особенности препарата, течения заболевания и состояния пациента, его реакции на лечение и др.

- Чередование (смена) условий проведения, учитывая ее продолжительность. Это означает, что на смену стационару должна приходить амбулаторная или санаторная форма, а в завершении продолжительный мониторинг состояния пациента.

- Сочетание лечения туберкулеза с иными медицинскими мерами, например, иммуномодулирующей терапией, симптоматическим лечением, предупреждением и коррекцией осложнений заболевания.

Непременное соблюдение режима приема препаратов и их дозировки. Даже в условиях стационара, а тем более при амбулаторном лечении, недобросовестность пациента довольно часто оборачивается очень тяжелыми последствиями. Нарушается непрерывность процесса, уменьшается назначенная дозировка препарата, что ведет к неполноценному процессу лечения и последующей резистентности.

Пациент должен осознавать степень своей ответственности.

Действительно, в ряде случаев, например, можно пойти навстречу заболевшему человеку, позволив ему проходить лечение амбулаторно, либо напротив, поместить его в стационар, если он неспособен получить полноценного лечения дома по причине отсутствия элементарных условий для этого.

При этом очень важно объяснить пациенту важность точного соблюдения графика принятия лекарственных средств, а также последствия, к которым может привести нарушение схемы лечения.

Режимы

В России на законодательном уровне закреплены 4 режима химиотерапии при лечении туберкулеза. Такая градация обусловлена необходимостью разного подхода на каждом этапе развития заболевания, а также изменениями в характере самой микобактерии туберкулеза. Порядок назначения способов терапии туберкулеза легких осуществляется по следующему принципу:

1 режим применяется для лечения пациентов, у которых легочный туберкулез был выявлен впервые, при этом микроскопический анализ мокроты показал выделение микобактерии туберкулеза, либо в отсутствие таковых в мокроте, но при первичном обнаружении распространенных форм туберкулеза легких. Применяются такие препараты: Изониазид+Рифампицин или второй заменяется Этамбутолом,- 2 режим подразделяется на а и б формы. Так режим 2а применяется для лечения рецидивирующего туберкулеза легких, либо в том случае, если пациент получал неправильное лечение в течение месяца и более (например, при составлении неверной комбинации препаратов), причем вероятность развития резистентности микобактерии туберкулеза невысока. Если таковая вероятность становится довольно высокой, и возникает риск неэффективности лекарств, применяется режим 2б. Применяются: Изониазид, Этамбутол, Рифампицин, Пиразинамид, и Стрептомицин, при 2б добавляются фторхинолоны,

3 режим предназначен для лечения малых форм туберкулеза без осложнений, выявленных впервые при отсутствии процесса выделения микобактерий, следы которых не обнаруживаются в мокроте и иных материалах, полученных с целью диагностики. Применяют Изониазид, Этамбутол, Пиразинамид и Рифампицин, а потом Рифампицин+Изониазид,- 4 режим применяется для лечения туберкулеза легких, сопровождающегося обильным выделением микобактерий, устойчивых к традиционным препаратам. Применяются фторхинолоны, Циклосерин, Канамицин, ПАСК, и др.

Режимы химиотерапии при туберкулезе имеют свои особенности, направлены на подавление очага поражения с учетом формы и стадии заболевания и состоят из двух фаз – интенсивной терапии и продолжения терапии.

К примеру, общий курс 1 режима имеет продолжительность 6 – 7 месяцев, из которых интенсивная фаза занимает примерно треть всего периода.

Она считается завершенной, если наблюдается устойчивая положительная динамика, подтвержденная рентгенологическими и клиническими исследованиями, а также микроскопический анализ мокроты показывает отсутствие бактериовыделения.

Следует понимать, что продолжительность интенсивной фазы зависит не от временного показателя, а от объема принятых лекарственных средств, который должен соответствовать минимум 60 дозам, причем не одного препарата, а всего комплекса, назначенного врачом.

Пропуск приема, самовольное уменьшение количества доз автоматически приводят к продлению срока интенсивной фазы, вплоть до употребления препарата в полном объеме. Последствия, которые могут наступить в случае нарушения схемы лечения, описывались выше.

Вслед за интенсивной фазой следует продолжение терапии. Она занимает оставшуюся часть режима, что составляет примерно 4 – 5 месяцев. В отдельных случаях, при устойчивости микобактерии туберкулеза к некоторым лекарственным препаратам, их заменяют другими, что может влиять на продолжительность данной фазы. Иногда она осуществляется в течение года.

При режиме 2а пациент обязан принять 90 доз комбинированных лекарственных средств. В течение первых двух месяцев комбинация состоит из 5 основных препаратов, затем в течение еще месяца – из 4 препаратов.

Если по окончании этого срока, микобактерия туберкулеза сохраняет чувствительность, комбинация становится трехкомпонентной, количество доз увеличивается до 150. Окончанием интенсивной фазы является отсутствие бактериовыделения при анализе мокроты.

Если такой эффект не наступает, а бацилла приобретает устойчивость к применяемым ранее препаратам, в лечение вносятся корректировки. В составе терапии остаются те препараты, которые являются эффективными к ним добавляются препараты из 2 ряда, в количестве как минимум двух.

В этом случае, разумеется, продолжительность лечения увеличивается. Фаза продолжения не наступает, пока не обозначатся показания к ней. Если они так и не появятся, а устойчивость микобактерии туберкулеза приобретет множественный характер, назначается индивидуальное лечение в соответствии с 4 режимом.

По такому же принципу рассматривается возможность перехода от интенсивной фазы к фазе продолжения лечения при режиме 2б. Отличительной особенностью в данном случае является высокий риск образования лекарственно-устойчивого штамма микобактерии туберкулеза у лиц, относящихся к группе риска. В их числе люди, проживающие в эпидемиологически опасном регионе, находящиеся в контакте с пациентами, выделяющими устойчивые штаммы микобактерии, больные, получавшие неэффективное лечение, социально-неблагополучные лица и т.д.

Интенсивная фаза при 3 режиме заключается в приеме лекарственной комбинации из четырех основных противотуберкулезных препаратов на протяжении около двух месяцев. Иногда этот срок может быть продлен, если не установлена чувствительность микобактерии туберкулеза. Когда результат будет получен, а течение заболевания приобретет устойчивую положительную динамику, последует фаза продолжения лечения.

Учитывая, что данный режим применяется при лечении туберкулеза, характеризующегося выделением большого количества устойчивых к препаратам микобактерий, составляется он строго индивидуально. В первую очередь определяется, к каким лекарственным средствам у пациента сохранилась чувствительность. Делается это в максимально сжатые сроки. Исходя из полученных данных, составляется комбинация, по меньшей мере, из пяти составляющих, среди которых как основные, так и резервные противотуберкулезные препараты.

Химиотерапия в данном случае проходит в условиях закрытого стационара, где медперсонал осуществляет тщательный контроль соблюдения схемы лечения, а также из эпидемиологических соображений. Кроме того, в стационаре имеются все необходимые условия для перманентного мониторинга течения заболевания и состояния организма пациента, что при таких обстоятельствах крайне необходимо. Интенсивная фаза в данном случае занимает около полугода. Фаза продолжения лечения при 4 режиме довольно продолжительна, в отдельных случаях может занимать несколько лет.

Значение химиотерапии

Смена фаз лечения составляет логическую основу всего структурированного лечебного процесса. Прекращение бактериовыделения, являющееся одной из задач интенсивной фазы, становится промежуточным результатом, который позволяет перейти к следующему этапу лечения. Таким образом, сохраняется баланс между эффективностью и целесообразностью. То же можно отнести и к градации лечебного процесса по режимам, описанным выше. Такой системный подход к лечению легочного туберкулеза способствует определению индивидуальной линии химиотерапии в каждом отдельном случае.

К примеру, применяемый в самых тяжелых случаях четвертый режим, требует не только тщательного анализа течения болезни, определения устойчивости микобактерии к тем или иным препаратам, но и грамотного подбора средств, способных составить полноценный, эффективный комплекс, способный уничтожить даже утратившие чувствительность штаммы. Безусловно, такой процесс подразумевает строго индивидуальный подход.

Препараты, применяемые в курсе химиотерапии при туберкулезе легких, должны входить в перечень одобренных и прошедших проверку средств. Именно они в различном сочетании входят в состав лекарственных комплексов, применяемых на каждом этапе лечения в любом из его режимов. Причем лекарственные средства приоритетного основного (первого) ряда могут быть дополнены резервными препаратами.

Принципы и методы химиотерапии больных туберкулезом

В.А. Кошечкин, З.А. Иванова

Целью лечения взрослых, больных туберкулезом, является ликвидация клинических проявлений туберкулеза и стойкое заживление туберкулезных изменений с восстановлением трудоспособности и социального статуса.

Целью лечения детей, больных туберкулезом, служит излечение без остаточных изменений или с минимальными изменениями.

У части больных достичь этих целей невозможно, так как существуют объективные пределы возможности лечения. В этих случаях следует добиваться продления жизни больного, улучшения состояния, по возможности прекращения или уменьшения бактериовыделения, сохранения частичной трудоспособности.

Критериями эффективности лечения больных туберкулезом являются:

- исчезновение клинических и лабораторных признаков туберкулезного воспаления;

- стойкое прекращение бактериовыделения, подтвержденное микроскопическими и культуральными исследованиями;

- регрессия рентгенологических проявлений туберкулеза (очаговых, инфильтративных, деструктивных);

- восстановление функциональных возможностей и трудоспособности.

Особенности туберкулезного процесса определяют сложность лечения больных.

Необходимо рационально сочетать различные лечебные мероприятия:

- химиотерапию;

- санаторно-гигиенический режим и лечебное питание;

- гормональные препараты;

- туберкулинотерапию;

- коллапсотерапию и хирургические вмешательства;

- лечение сопутствующих заболеваний.

При лечении больных туберкулезом приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации утверждены алгоритмы диагностики и лечения с указанием кратности назначений услуг, доз лекарств.

Стандарты медицинской помощи рекомендованы для целей управления объемами медицинской помощи и финансами лечебно-профилактических учреждений (расчет стоимости лечения заболевания, контроля расходования средств и др.).

Химиотерапия — метод этиотропного лечения туберкулеза с помощью химических агентов. Химиотерапия направлена на одного возбудителя — микобактерию туберкулеза с целью подавления размножения микобактерий туберкулеза (бактериостатический эффект) или уничтожения их в организме больного (бактерицидный эффект).

Важнейшим фактором для выбора химиотерапии является устойчивость МВТ к противотуберкулезным препаратам.

На основании накопленного опыта выработаны следующие принципы, которые необходимо учитывать при проведении химиотерапии туберкулеза:

- Видоспецифичная чувствительность возбудителя, определяющая МИК (минимальную ингибирующую концентрацию) препарата в тканях, ее считают условной константой.

- Резистентность микобактерий к антибактериальным средствам, которая постоянно меняется и требует контроля при посеве на среды.

- Толерантность организма пациента в отношении принимаемого лекарства, уязвимость тех или иных органов и систем.

- Путь и метод введения, доза действующего вещества и скорость его высвобождения из лекарственной формы.

- Степень проникновения в пораженную ткань и физиологическую жидкость.

- Пути и скорость выведения, особенности метаболизма и инактивации антибактериального препарата.

- Степень сотрудничества больного с медицинскими работниками.

Содержание лечения определяется стандартными схемами лечения определенных групп больных с учетом формы и фазы туберкулезного процесса.

В пределах стандартных схем проводят индивидуализацию лечебной тактики с учетом особенностей динамики заболевания, лекарственной чувствительности возбудителя, фармакокинетики применяемых препаратов и их взаимодействия, переносимости препаратов и наличия фоновых и сопутствующих заболеваний.

Такой принцип позволяет сочетать стандарт лечения болезни и индивидуальную тактику лечения больного.

Этапность. При туберкулезе, в зависимости от состояния больного, характера процесса и его фазы, лечение может быть:

- амбулаторным;

- на дому под наблюдением участкового врача диспансера;

- в стационаре;

- санатории или на курорте.

Лечение называется этапным, так как врач меняет его условия в разные периоды болезни.

Режим труда, отдыха, покоя и посильной нагрузки является основным фоном лечения на всех этапах.

Для этого требуется удлиненный сон пациента с включением двухчасового отдыха днем, длительное пребывание на воздухе: прогулка, лежание на веранде в летнее и зимнее время, а в более тяжелых случаях — лечение кислородом в кислородных палатках.

Переход на стационарное лечение нередко тяжело переносится больным, поэтому вовсе не обязательно полностью запрещать ему тот или иной вид труда.

Посильный труд — учебная и научная работа, несколько ограниченная во времени, рекомендуется больным, находящимся в лечебных учреждениях.

В хорошо организованных противотуберкулезных учреждениях больные трудятся в мастерских, работают в саду, огороде, участвуют в озеленении больничной территории. Такие занятия тонизируют и поднимают настроение больных.

Для детей, подростков и учащихся вузов проводятся индивидуальные занятия в объеме программ тех учебных заведений, в которых пациент прервал учебу из-за болезни.

Рациональное питание является одной из обязательных составных частей современной терапии туберкулеза. Оно играет роль фармакодинамического агента для нормализации нарушенных физиологических функций организма, поэтому режим питания должен быть строго индивидуальным.

В питании должны быть представлены белки, жиры и углеводы в оптимальном количестве и в определенной пропорции.

При туберкулезе рекомендуется повышенное количество белков, в основном животных, и умеренное количество углеводов. Соотношение между этими ингредиентами должно быть следующим: 15-20% белков, 25-35% жиров, остальное — углеводы.

Туберкулезным больным с дефицитом массы тела необходим рацион, превышающий норму на 15-20%. Очень большое значение для них имеют поливитамины. Одна часть их подается к столу в виде напитков и фруктов, другая — в виде медикаментов внутримышечно или per os.

Качество приготовления пищи играет большую роль. Разнообразные и вкусно приготовленные блюда должны подаваться 4- 5 раз в день.

Санаторное и курортное лечение больных туберкулезом в России стало организованной формой применения современных методов комплексной терапии, наиболее важным этапом в лечении больных со своевременно выявленными свежими процессами.

Цель санаторного лечения таких больных — полное клиническое излечение. У больных с обострением хронического процесса при санаторном лечении достигается ликвидация обострения и профилактика повторных обострений.

Направлять больных на климатические курорты следует только после ликвидации острой вспышки процесса.

Учитывая, что туберкулез — болезнь социальная, этапы его лечения должны быть максимально стандартизованными и соответствовать положениям и указаниям органов здравоохранения, независимо от того, существует в данной стране специализированная фтизиатрическая служба или нет.

Читайте также: