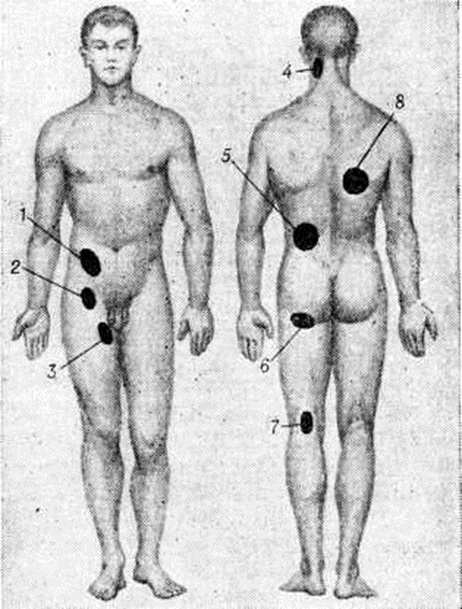

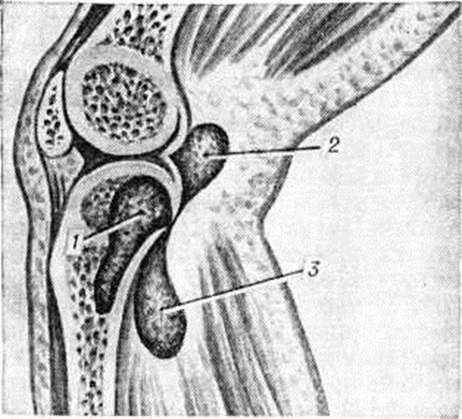

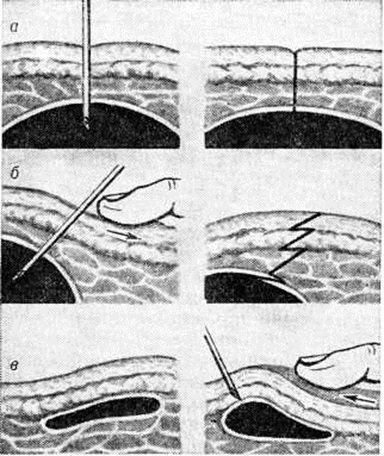

Рис. 4.

Схематическое изображение пункции натечника: а — неправильный прокол (слева) с образованием прямого канала (справа), через который при наполнении полости натечника гной может вытекать наружу; б — правильный прокол — сбоку, косо (слева), со смещением кожи, благодаря которому образуется клапанный ход (справа), стрелкой показано направление движения пальца, оттягивающего кожу; в — при плоских натечниках (слева) один край гнойника сдавливают рукой (справа) и пунктируют сбоку.

Большинство современных авторов рекомендует применять при Натечник оперативное лечение с ликвидацией туберкулёзного очага в кости — абсцессэктомию и абсцессотомию, которые проводят на фоне антибактериальной и общеукрепляющей терапии. Полное удаление Натечник вместе с капсулой (абсцессэктомия) выполнимо не при всех его локализациях. Операция, как правило, не представляет трудностей на конечностях, но при спондилите, в частности поясничном, вследствие обширности вмешательства нельзя исключить опасности повреждения соседних органов. При некоторых же локализациях Натечник эта операция технически просто неосуществима. Абсцессотомия (удаление содержимого Натечник и его пиогенной оболочки) — более щадящее вмешательство, она обеспечивает не худшие результаты и является менее опасной. В 1953 год П. Г. Корнев впервые применил абсцессотомию по типу предложенной им ранее (1948) укорачивающей фистулотомии с одновременным кюретажем туберкулёзных очагов в телах позвонков. Оперативные вмешательства такого рода оказались более эффективными, чем пункции Натечник

Прогноз при радикальном оперативном лечении благоприятный. Он зависит от своевременной диагностики, точного определения локализации Натечник, комплексного использования основных методов лечения, в частности одновременного применения абсцессотомии (абсцессэктомии) и некрэктомии очага поражения кости с последующим проведением массивной антибактериальной терапии. Соблюдение этих условий почти во всех случаях гарантирует полное излечение Натечник Так, по данным П. Г. Корнева (1971), из 575 больных, перенёсших операции по поводу Натечник, лишь у 5 остались свищи, потребовавшие повторных вмешательств.

Содержание

Статистика

Натёчник является характерной особенностью костно-суставного туберкулеза (см. Спондилит, Туберкулез костей и суставов). Частота образования Натёчника у больных костно-суставным туберкулезом широко колеблется в зависимости от локализации процесс и состояния больных. По материалам П. Г. Корнева (1959), Н. чаще всего наблюдается у больных туберкулезом позвоночника (60%), туберкулезным кокситом (38%), туберкулезом локтевого сустава (25%), коленного сустава (20%) и плечевой кости (19%).

Патогенез

Патологическая анатомия характерна для туберкулезного процесса. При гистол, исследовании находят специфические клеточные элементы по типу гранулемы с творожисто-некротическим распадом, гнойным расплавлением и образованием на ее месте полости, окруженной оболочкой из туберкулезных грануляций.

Клиническая картина

Клиническая картина характеризуется общими и местными симптомами. Общая симптоматика обусловлена интоксикацией продуктами распада пораженных туберкулезом тканей, особенно при больших скоплениях гноя, и проявляется снижением общего тонуса больного, ухудшением его состояния, потерей аппетита, падением веса, повышением температуры тела, иногда до 38,5°, нередко изменением гематол, показателей (анемия, ускоренная РОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево без заметного лейкоцитоза). Эти явления чаще возникают при формировании глубоко расположенного Н. с выраженной реакцией окружающих его тканей, напр, при коксите или спондилите.

Местные изменения при Н. характеризуются наличием безболезненной припухлости с положительным симптомом зыбления; кожа над припухлостью обычно не изменена. При наклонности Н. к прорыву кожа над ним приобретает глянцевитость и красноватый цвет без заметного повышения местной температуры. Глубоко расположенные Н., содержащие сгустившийся гной, пальпируются труднее, флюктуация в них выражена слабо, поэтому диагностика их затруднена.

Осложнения. Основная опасность в активном периоде развития натечника — возникновение наружного свища (см.) и проникновение через него в очаг туберкулезного воспаления вторичной инфекции, отягощающей течение болезни и состояние больного. При проникновении Н. в полые органы грудной и брюшной полости (в трахею, бронхи, иногда в аорту, пищевод, слепую, сигмовидную, ободочную и прямую кишку, мочевой пузырь, влагалище), помимо тяжелого нарушения функции этих органов, образуется внутренний свищ, что усиливает воздействие гноя на организм и нередко приводит к амилоидозу паренхиматозных органов.

Диагноз и дифференциальный диагноз

Диагноз и дифференциальный диагноз не всегда легки. Наиболее часто приходится дифференцировать туберкулезные и нетуберкулезные абсцессы, особенно при скоплении жидкости и гноя в больших слизистых сумках, при воспалении распадающейся опухоли и др. Распознавание основывается на данных клин, обследования, диагностических пункций с цитол, исследованием, рентгенодиагностики. Типичная локализация Н. облегчает диагностику.

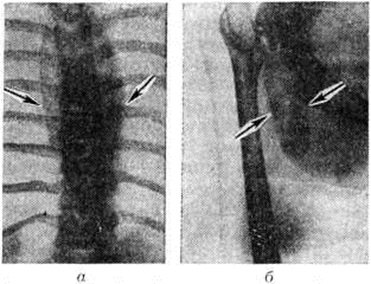

Рентгенол, выявляемость внутригрудных Н. зависит от их локализации и величины, а Н., располагающихся вне грудной клетки, также от содержания в них извести и от вторичного Схмещения соседних органов. Следует различать прямые и косвенные рентгенол, признаки Н. К прямым признакам относятся четко очерченные затемнения диам. 2 см и больше, при внутригрудной локализации — сливающиеся с тенью позвоночника и контрастно выделяющиеся на фоне легких (рис. 3, а). При иной локализации прямым признаком Н. является затемнение, чаще продолговатой формы, резко очерченное с периферической стороны, с бледно-пятнистой, крапчатой или зернистой структурой в зависимости от степени обызвествления его содержимого (рис. 3,6).

Косвенным признаком Н. вне легочной локализации может быть смещение смежных органов. Так, при локализации Н. кпереди от шейных позвонков трахея на боковых рентгенограммах будет смещена кпереди. Располагаясь паравертебрально в поясничной области, Н. ведет к выпячиванию внешнего контура пояснично-подвздошной мышцы на большем или меньшем протяжении кнаружи с одной или обеих сторон; в норме этот контур прямолинейный или пологовыпуклый. Такое выпячивание может быть обусловлено не только давлением Н., но и специфическим псоитом (см.). При расположении в забрюшинном пространстве Н. может сместить соседние органы: мочеточники, кишки и др., что определяется при контрастном исследовании соответствующих органов.

К косвенным признакам Н., окружающего средние грудные позвонки, относится и деструкция гл. обр. передней поверхности тел этих позвонков, обусловленная пульсацией нисходящей части аорты, разрушающее действие к-рой передается на позвонки через жидкое содержимое Н. При этом верхние и нижние края тел позвонков сохраняются дольше благодаря более резистентным выступающим межпозвоночным хрящевым дискам.

При увеличении в размерах или рассасывании Н. тень его и степень смещения смежных органов меняются.

По мере затихания процесса, вызвавшего образование Н., содержимое последнего может подвергнуться обызвествлению. Тень Н. вначале гомогенная, постепенно приобретает пятнистый, затем крапчатый рисунок вследствие нарастающего обогащения содержимого Н. известковыми солями.

Форма Н. определяется его размерами и средой, в к-рой он залегает, а также эластичностью его стенок. Так, при небольшой величине и внутригруднои локализации тень Н., более или менее симметрично окутывая тела позвонков, выпячивается в стороны в форме части шара. При большем распространении вдоль позвоночника тень Н. из сферической может превратиться в овоидную и далее в цилиндрическую. При паравертебральном расположении Н., по форме близких к шару, овоиду или веретену (или части их), наибольший диаметр Н. часто соответствует наиболее пораженному позвонку (перифональный абсцесс). При локализации в клетчатке тень Н. обычно имеет форму гладкого вытянутого овала с каплеобразно закругленным дном; между мышцами овоидная тень Н. заканчивается коническим заострением. Н. может распространяться не только в силу тяжести вниз, но иногда и в краниальном направлении. Поэтому при спондилите нижних грудных позвонков рентгенол, поиски Н. следует проводить не только каудально, но и краниально; то же относится к коленному суставу и лонному сочленению.

Сам факт рентгенол, выявления Н. не всегда говорит об источнике и природе его; локализация и характер найденных при этом анатомических изменений костно-суставного аппарата (межпозвоночных дисков, костей, суставных хрящей и т. д.), а также клин, картина позволяют с большей уверенностью говорить об этиологии первичного заболевания скелета — туберкулезной, кокковой, метатифозной, бруцеллезной, сифилитической, микотической и т. д. Тень Н. на рентгенограмхмах нередко требует дифференциальной диагностики (в зависимости от локализации) с так наз. сопутствующими позвоночнику тенями, с аневризмами аорты, опухолями легких, органов средостения, таза, лимф, узлов, мягких тканей шеи, грудной клетки, живота и конечностей, экстравазатами, гидронефрозом, дистопией и поликистозом почек, кистами и др. При осложнениях в течении Н., напр, при прорыве в полость внутренних органов или наружу, необходимые диагностические уточнения могут быть получены с помощью соответствующих контрастных исследований.

Лечение

В период применения исключительно консервативной терапии костно-суставного туберкулеза борьба с Н. осуществлялась с помощью паллиативных средств. Т. П. Краснобаев (1947) и др. считали, что ведущая роль в лечении Н. принадлежит пункциям, к-рые выполняли по определенной методике (рис. 4) с последующим промыванием полости различными антисептическими средствами. Эта леч. тактика оказалась мало состоятельной даже в последующем, когда открылись широкие возможности применения специфических противотуберкулезных препаратов. Расчет на ликвидацию Н. без удаления основного очага в кости не оправдался, как и расчет на его спонтанное излечение. Кардинальное решение проблемы лечения Н. стало возможным только с развитием радикальной хирургии костно-суставного туберкулеза.

Большинство современных авторов рекомендует применять при Н. оперативное лечение с ликвидацией туберкулезного очага в кости — абсцессэктомию и абсцессотомию, к-рые проводят на фоне антибактериальной и общеукрепляющей терапии. Полное удаление Н. вместе с капсулой (абсцессэктомия) выполнимо не при всех его локализациях. Операция, как правило, не представляет трудностей на конечностях, но при спондилите, в частности поясничном, вследствие обширности вмешательства нельзя исключить опасности повреждения соседних органов. При нек-рых же локализациях Н. эта операция технически просто неосуществима. Абсцессотомия (удаление содержимого Н. и его пиогенной оболочки) — более щадящее вмешательство, она обеспечивает не худшие результаты и является менее опасной. В 1953 г. П. Г. Корнев впервые применил абсцессотомию по типу предложенной им ранее (1948) укорачивающей фистулотомии с одновременным кюрета-жем туберкулезных очагов в телах позвонков. Оперативные вмешательства такого рода оказались более эффективными, чем пункции Н.

Прогноз

Прогноз при радикальном оперативном лечении благоприятный. Он зависит от своевременной диагностики, точного определения локализации Н., комплексного использования основных методов лечения, в частности одновременного применения абсцессотомии (абсцессэктомии) и некрэктомии очага поражения кости с последующим проведением массивной антибактериальной терапии. Соблюдение этих условий почти во всех случаях гарантирует полное излечение Н. Так, по данным П. Г. Корнева (1971), из 575 больных, перенесших операции по поводу Н., лишь у 5 остались свищи, потребовавшие повторных вмешательств.

Библиография: Гусейнов Г. К. Забрюшинным натечный абсцесс при туберкулезе позвоночника, Хирургия, №11, с. 118, 1974; Заводчиков С. Г. и Аронский А. С. Роль ангиографии в дифференциальной диагностике внутригрудных абсцессов у больных туберкулезным спондилитом, Пробл, туб., № 6, с. 48, 1978; Зедгенидзе Г. А., Грацианский В. П. и Сивенко Ф. Ф. Рентгенодиагностика костно-суставного туберкулеза, с. 168, Л., 1958; Корнев П. Г. Хирургия костно-суставного туберкулеза, ч. 3, с. 57, Д., 1971; Краснобаев Т. П. Костно-суставной туберкулез у детей, с. 33, 203, М., 1947; Малевский А. М. Пневморетроперитонеум как метод диагностики псоас-абсцессов, Ортоп, и травмат., № 2, с. 79, 1973; Минeeв П. П. Анатомические пути распространения натечных абсцессов при туберкулезном спондилите, Вестн, хир., т. 74, № 6, с. 54, 1954; Сагалович В. Я. Особенности фистулографии при свищевых осложнениях туберкулеза позвоночника, Вестн, рентгенол, и радиол., № 3, с. 36, 1972; Степанов В. А. Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом пояснично-крестцового отдела позвоночника, осложненного абсцессами и свищами, в кн.: Восстановительное лечение больных костно-суставным туберкулезом, под ред. E. Н. Варфоломеева и др., с. 52, Киев, 1972; Чистович А. Н. Патологическая анатомия и патогенез туберкулеза, с. 87, JI., 1973; Davi d-Chausse J. e. a. Mal de Pott dorsal, suppuration mediastinale, tuberculose de Toeso-phage avec fistules cutanees abces froids thoraciques, Rev. Rhum., t. 44, p. 193, 1977; Kastert J. u. Uehlinger E. Skelettuberkulose, Handb. d. Tuberk., hrsg. v. J. Hein u. a., Bd 4, S. 443, Stuttgart, 1964; Kremer W. u. Wies.se O. Die Tuberkulose der Knochen und Gelenke, B., 1930.

Д. K. Хохлов; С.И. Финкельштейн (рент.).

1. Из первичного очага микобактерии туберкулеза заносятся в кости и суставы преимущественно .

2. Необходимость оперативного вмешательства при костно-суставном туберкулезе обусловлена .

+ отсутствием организации казеоза и замещения его неспецифической рубцовой тканью

+ образованием костных и хрящевых секвестров

+ токсическим влияниям на организм продуктов тканевого распада

+ частыми обострениями и рецидивами

3. Признаки туберкулезной интоксикации .

+ субфебрильная температура тела

4. Рентгенологические признаки туберкулезного гонита в артритическую фазу (стадия разгара) .

+ остеопороз суставных концов костей

+ изъеденность суставных поверхностей костей

– остеосклероз бедренной кости

– суставная щель не изменена

+ сужение суставной щели

5. Для артритической фазы туберкулезного гонита (стадия разгара) характерно .

+ наличие синдрома Александрова

+ атрофия мышц бедра

+ увеличение сустава в объеме

6. Местные симптомы туберкулезного гонита в преартритическую фазу .

+ больной тянет ногу при ходьбе

– увеличение сустава в об'еме

7. Симптом Александрова при туберкулезном гоните характеризуется .

– увеличением сустава в об'еме

– сглаженностью ягодичной складки

+ утолщением кожной складки на бедре

– мышечной контрактурой сустава

8. Симптом Александрова появляется при туберкулезном гоните в фазу .

9. Симптом Александрова выявляется при туберкулезном .

10. Для туберкулезного коксита характерно наличие .

+ атрофии ягодичных мышц и бедра

+ сглаженности паховой и ягодичной складок

– отек коленного сустава

11. Признаки туберкулеза позвоночника в спондилолитическую фазу .

– отсутствие клинических признаков поражения позвоночника

+ искривление позвоночника с резким ограничением в нем движений

+ развитие натечных абсцессов или свищей

12. Местные клинические симптомы при туберкулезном спондилите появляются в фазу .

13. Рентгенологические признаки при туберкулезном спондилите появляются в фазу .

14. Рентгенологически в преспондилолитическую фазу туберкулеза позвоночника определяются .

+ деструкция в теле позвонка

– патологический компрессионный перелом позвонка

15. При туберкулезном спондилите натечные абсцессы могут локализоваться в областях .

16. При костно-суставном туберкулезе чаще всего поражается (ответ один) .

– суставы мелких костей

17. Радикальные операции при костно-суставном туберкулезе могут выполняться в фазы .

18. Фаза костно-суставного туберкулеза, при которой выполняются коррегирующие операции .

19. Туберкулез длинных трубчатых костей чаще локализуется в .

20. Формирование туберкулезного остита вблизи сустава характерно для фазы .

21. Ранние рентгенологические признаки туберкулеза костей .

+ расширение суставной щели

22. Туберкулезное поражение тазобедренного сустава называется .

23. Для преспондилолитической фазы туберкулезного спондилита характерно .

+ признаки туберкулезной интоксикации

– ограничение движений в позвоночнике

– выступание остистого отростка пораженного позвонка

24. Натечные абсцессы и гнойные свищи при туберкулезе позвоночника появляются в фазу .

26. Симптом вожжей характеризуется напряжением мыщц .

– передней брюшной стенки

Статья XV. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Если воспалительный процесс вызван одним видом микроорганизма, то это называется .

2. Воспалительный процесс, вызванный несколькими возбудителями одной группы, называется .

3. Воспалительный процесс, вызванный несколькими возбудителями из разных групп, называется .

4. Синоним термина "гнилостная инфекция" .

5. Синоним термина "гнойная инфекция" .

6. Основные возбудители гнилостной инфекции .

7. Возбудители пиогенной инфекции .

8. Токсемия при хирургической инфекции обусловлена .

+ бактериальными экзо- и эндотоксинами

+ накоплением продуктов распада тканей

9. Между выраженностью местных симптомов воспаления и общими клиническими проявлениями соответствие обычно .

10. Лабораторные изменения при хирургической инфекции .

+ сдвиг лейкоцитарной формулы влево

11. Лабораторные признаки интоксикации .

+ увеличение количества СМ /средних молекул/

+ увеличение ЛИИ /лейкоцитарного индекса интоксикации/

+ увеличение креатинина, остаточного азота

+ токсигенная зернистость нейтрофилов

12. Клинические признаки общей реакции организма на воспаление .

+ повышение температуры тела

- повышение артериального давления

13. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево характеризуется .

+ уменьшением числа сегментоядерных нейтрофилов

+ увеличением числа палочкоядерных нейтрофилов

- увеличением числа эозинофилов

- увеличением общего числа лейкоцитов

- снижением числа базофилов

14. Показания к инфузионной /трансфузионной/ терапии у больных с воспалительными процессами .

- повышение температуры тела

15. Основным условием проведения интракорпоральной детоксикации является .

+ сохранение фильтрационной функции почек

- нормальные показатели артериального давления

- нормальные показатели белка крови

- отсутствие водно-электролитных нарушений

16. Методы интракорпоральной детокскации, применяемые у больных с гнойной инфекцией .

17. Дезинтоксикационный эффект проведением инфузионной терапии достигается .

+ разведением и выведением токсинов почками

+ связыванием и выведением токсинов почками

- разрушением токсинов в крови

- стимуляцией дезинтоксикационной функции печени

18. Для дезинтоксикации в качестве инфузиионных средств используют .

+ физиологический раствор поваренной соли

19. Форсированный диурез предусматривает проведение .

- стимуляции сердечной деятельности

20. При проведении форсированного диуреза необходим контроль за показателями .

21. Методы экстракорпоральной детоксикации .

22. При плазмаферезе из организма удаляются .

+ циркулирующие иммунные комплексы

23. При плазмаферезе из забранной крови больному обратно переливают .

+ форменные элементы крови

24. При плазмаферезе из забранной крови удаляют .

- форменные элементы крови

25. Противопоказания к плазмаферезу .

+ гемоглобин менее 80 г/л

+ стойкая артериальная гипотония

26. Гемосорбция позволяет снизить в крови концентрацию .

27. Отрицательные последствия гемосорбции .

- угнетение функции костного мозга

+ поглощение сорбентами иммуноглобулинов

+ поглощение сорбентами электролитов

28. Для лимфосорбции забирается лимфа из .

+ грудного лимфатического протока

- лимфатических сосудов нижней конечности

- лимфатических сосудов верхней конечности

29. После лимфосорбции уменьшается концентрация .

+ циркулирующих иммунных комплексов

30. Отрицательные последствия лимфосорбции .

+ угнетение иммунных реакций организма

31. К эфферентным методам детоксикации относятся .

+ перфузия крови через свиную селезенку

32. Нагноившаяся атерома – это …

+ нагноение содержимого ретенционной кисты сальной железы (кожного сала)

- нагноение доброкачественной кожной опухоли

33. Частые локализации гнойных бурситов …

+ область локтевого отростка локтевой кости

- область большого вертела бедренной кости

34. Показания к бурсэктомии – радикальному иссечению синовиальной сумки …

+ хронический гнойный бурсит с частыми рецидивами

- хронический серозный синовиит

35. У больного гнойный паротитом показано …

- только консервативная терапия

36. Отличие гидраденита в стадии инфильтрации от поверхностного серозного лимфаденита …

+ при послойной пальпации узел смещается с кожей

- кожа смещается над пальпируемым узлом

- боль при движении

37. Характерный признак эризипелоида …

38. К местным осложнениям гнойного очага или инфицированной раны относятся …

+ целлюлит, флегмона, абсцесс

39. При каких хирургических инфекциях местные признаки воспаления в начальный период заболевания могут отсутствовать, что затрудняет правильную диагностику …

+ острый гематогенный остеомиелит

40. Инфекция области хирургического вмешательства делится на …

41. По классификации Ahrenholz выделяется следующие уровни поражения инфекционным поражением …

- 3 уровня поражения : кожа, подкожная клетчатка, мышцы

+ 4 уровня поражения : кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция, мышцы и глубокие фасциальные структуры

- 5 уровней поражения : кожа, подкожная клетчатка, поверхностная фасция, мышцы и глубокие фасциальные структуры, кости и суставы

42. Противопоказание к выполнению ПХО ….

- выраженный болевой синдром

Статья XVI. АНТИСЕПТИКА

1. Антисептика предусматривает .

- профилактику инфицирования больного

+ мероприятия, направленные на уничтожение и удаление микроорганизмов

2. Методы антисептики .

3. Виды механической антисептики .

+ первичная хирургическая обработка свежеинфицированной раны

+ первичная хирургическая обработка гнойной раны

+ вторичная хирургическая обработка раны

4. Туалет гнойной раны предполагает .

+ удаление гноя вокруг раны

+ обработку кожи вокруг раны антисептиком

+ удаление гноя из раны

+ удаление некротических масс

- иссечение краев раны

5. Для механического очищения полости раны используют .

6. Методами физической антисептики являются .

+ воздействие низкочастотного ультразвука

- хирургическая обработка раны

7. Эффект кавитации достигается воздействием .

8. Эффект кавитации характеризуется .

+ разрывом клеточной оболочки микроорганизмов

+ коагуляцией внутриклеточных белков микроорганизмов

- стимуляцией репаративных процессов

9. УФО мало эффективно при воздействии на .

- грамм отрицательную микрофлору

+ грамм положительную микрофлору

10. Бактерицидным эффектом обладают .

+ расфокусированное лазерное облучение

11. К биологической антисептике относится использование .

12. Способы применения протеолитических ферментов .

+ введение в гнойные полости

13. Для активной иммунизации больных с хирургической инфекцией применяют .

14. При массивной антибиотикотерапии для профилактики кандидоза назначают .

15. Диспептические расстройства при назначении антибиотиков .

16. Диспептические расстройства чаще всего развиваются при назначении .

17. При лечении антибиотиками могут возникать токсические поражения .

18. Нефро- и ототоксическое действие могут вызывать .

19. Курароподобный эффект может наступить после наркоза при введении больному .

20. Абсолютные показания к назначению антибиотиков .

+ карбункул любой локализации

+ абсцедирующий фурункул лица и волосистой части головы

- неосложненный фурункул плеча

+ флегмона любой локализации

21. Показания к профилактическому назначению антибиотиков .

+ повторные длительные операции

+ операции со вскрытием органов

+ операции на толстой кишке

- после каждой операции

+ после операции больным получающих гормоны

22. Иммунотерапия у больных с хирургической инфекцией проводится при .

- локальном гнойном процессе

+ обширных гнойных ранах

23. Для неспецифической иммунотерапии применяют .

+ пентоксил, метилурацил, оротат калия

+ лазерное облучение крови

Статья XVII. АБСЦЕСС

1. Скопление гноя /абсцесс/ в полостях тела или полом органе называется .

2. Эмпиема развивается в .

3. Определение понятия "абсцесс" .

- скопление гноя в полостях тела

+ гнойное расплавление тканей, отграниченное грануляционной тканью или соединительнотканной капсулой

- прогрессирующее, без тенденции к отграничению воспаление жировой клетчатки

4. Гной при абсцессах содержит .

+ продукты распада некротических тканей

5. Неэффективность антибиотикотерапии при абсцессах преимущественно обусловлена .

- низким содержанием кислорода в полости абсцесса

- высоким давлением внутри полости абсцесса

+ невозможностью антибиотиков проникнуть через пиогенную капсулу или защитный грануляционный вал

6. При наличии абсцесса в стадии нагноения .

- антибиотикотерапия, при её неэффективности – операция

7. Лигатурный абсцесс – это …

+ гнойник, источником инфекции при котором является хирургическая нить

- гнойник, возникающий вследствие некроза тканей после перевязки магистральной артерии

8. Внутренний слой пиогенной капсулы абсцесса представлен …

9. При оперативном лечении хронического абсцесса показано …

+ гистологическое исследование стенки капсулы

+ микроскопия и бактериологическое исследование содержимого

- гистологическое исследование регионарных лимфоузлов

10. Правильное написание….

11. Абсцесс представляет собой …

+ осложнение повреждений органов и тканей

+ осложнение различных заболеваний

12. Абсцессы могут быть …

+ в собственно коже

+ в подкожной клетчатке

+ паренхиматозных органах и полостях

13. Полость абсцесса содержит …

+ продукты жизнедеятельности микробов

14. Наиболее важные диагностические признаки поверхностных абсцессов …

15. Дополнительные методы диагностики абсцессов …

16. Возможные осложнения абсцессов …

+ самопроизвольное вскрытие гнойника

- трансформация в опухоль

17. Лечение больных хроническими абсцессами …

+ срочная или экстренная операция

18. Предпочтительный вид обезболивания при операции по поводу поверностного абсцесса…

- местная инфильтрационная анестезия

19. При глубоких абсцессах операцию предпочтительно производить …

- местной ифильтрационной анестезией

20. Виды оперативных вмешательств при абсцессах …

+ широкое вскрытие и дренирование гнойной полости

+ удаление органа или части его с абсцессом

- подрез кожи над абсцессом

Статья XVIII. ФЛЕГМОНА

1. Прогрессирующее, не имеющее тенденции к отграничению воспаление клетчаточных пространств, называется .

2. Флегмона может развиваться в .

3. Возбудителями инфекции при флегмоне могут быть микроорганизмы .

4. Деревянистая флегмона развивается .

- в передней брюшной стенке

- в тканях грудной клетки

- в молочной железе

- в параректальной клетчатке

5. Распространение гноя при флегмоне происходит по .

6. Субпекторальная флегмона может располагаться ….

+ под большой грудной мышцей

+ между большой и малой грудными мышцами

+ под малой грудной мышцей

- под париетальной плеврой

7. Флегмоны полых органов расположены …

- в мышечном слое

+ в подслизистом слое

- в субсерозном слое

8. U-образная флегмона по карпальному каналу распространяется …

+ в пространство Пирогова

- в срединное ладонное пространство

9. При сохранении фебрильной лихорадки в течении 3-х дней после вскрытия обширной флегмоны показано …

+ ВХО раны под наркозом

+ коррекция антибактериальной терапии

+ посев крови на стерильность

- продолжить начатую антибиотикотерапию

10. При вскрытии флегмон разрезы производят с учетом …

+ расположения важных анатомических структур

+ создания адекватного дренирования

+ последующего пластического закрытия раневого дефекта

11. По характеру экссудата флегмоны бывают …

12. К глубоким ( субфасциальным ) флегмонам относятся …

+ параколит, пельвиоректальный парапроктит

13. Дополнительные инструментальные методы исследования, позволяющие уточнить распространенность гнойно-некротического процесса при глубоких флегмонах …

- рентгенография в двух проекциях

14. Флегмона Фурнье – это …

- глубокая флегмона предплечья

+ некротизирующий фасциит мошонки

15. Отличительный признак флегмоны …

- наличие пиогенной оболочки

- отграничение грануляционным валом

+ диффузное распространение гнойного экссудата между тканями с их и расслаиванием пропитыванием

16. К флегмоне мягких тканей относятся локализации процесса в области …

17. Осложнения, специфичные для флегмоны лица и головы …

+ тромбофлебит вен лица

+ тромбоз мозговых сосудов

- лимфаденит подчелюстных лимфоузлов

18. Лечение флегмоны в фазу серозного воспаления …

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.