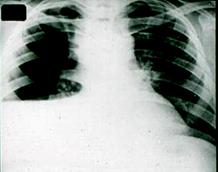

Кольцевидная тень в легком при туберкулезе

Округлая тень

Округлая тень представляет собой ограниченное затемнение, во всех проекциях сохраняющее округлую форму размером более 1,5 см. Круглая тень на рентгенограммах может иметь внутрилегочную и внелегочную локализацию.

Причина внутрилегочной локализации круглой тени:

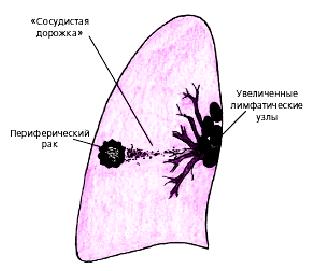

- опухоль легкого (доброкачественная, злокачественная - в первую очередь периферический рак легкого),

- киста (целомическая, дермоидная, паразитарная).

Разновидностями круглой тени являются инфильтраты,характеризующиеся размерами от 2.5 до 3 см и нечеткими наружными контурами. Выделяют:

- воспалительный (пневмонический) инфильтрат.

Внелегочные локализациисиндрома круглой тени чаще дают новообразования ребер, грудной стенки, мезотелиомы плевры, осумскованый или междолевой плеврит.

Круглая тень с бугристыми, лучистыми контурами характерна для периферического рака легкого.

Множественные круглые тени в легких дают метастазы различных опухолей.

Круглую тень с четкими, неровными контурами, интенсивную, с мелкими обызвествлениями, на фоне окружающих очаговых теней дают туберкуломы.

Круглую тень с ровными четкими контурами могут давать паразитарные кисты (эхинококковые), а также ретенционные кисты или мукоцеле, представляющий собой расширенный и заполненный жидкостью бронх). Ретенционные кисты обычно имеют округлую или овальную форму и дифференцируются с другими округлыми образованиями.

Синдром кольцевидной тени (воздушной полости) представляет на рентгенограммах тень в виде замкнутого кольца, сохраняющегося во всех проекциях. Наиболее часто синдром кольцевидной тени в легкихдают:

- кисты легких (истинные и ложные кисты, кистозная гипоплазия легких, эмфизематозные буллы, опорожняющаяся паразитарная киста);

- туберкулезная каверна (множественные каверны);

- распадающийся периферический рак.

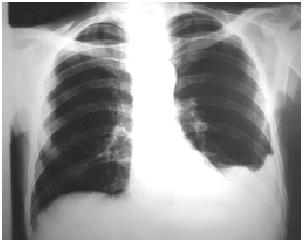

Дифференциальная диагностика полостей в легком основывается на учете таких признаков, как локализация полости, толщина ее стенок, характер контуров, форма полости распада, наличие в полости другого содержимого кроме газа, состояние окружающей легочной ткани.

Воздушные кисты характеризуются кольцевидной тенью правильной формы, тонкой, хорошо выраженной стенкой, отсутствием содержимого (жидкости) или его небольшим количеством. Размеры кист могут быть различными. Окружающий легочный рисунок не изменен.

Множественные, разнокалиберные, тонкостенные полости по типу мыльных пузырей различной локализации в одном или обоих легких являются симптомами кистозной гипоплазии.

Туберкулезная каверна возникает в результате распада туберкулезного инфильтрата и может быть как одиночной, так и множественной. Пневмоническая каверна представлена кольцевидной тенью, у которой стенки имеют нечеткие наружные контуры.

Санированная каверна имеет относительно правильную форму, равномерные тонкие стенки, отсутствие жидкостного содержимого и напоминает воздушную кисту. В пользу каверны говорит наличие в окружающей легочной ткани фиброзных тяжей и туберкулезных очагов.

Дренированный абсцесс характеризуется полостью деструкции с различной толщиной стенок с горизонтальным уровнем жидкости, отображающим гнойное содержимое.

Распадающийся периферический рак также выглядит как полость деструкции. Тень имеет неровный, бугристый контур и неодинаковую толщину стенок, часто с признаками инфильтративного роста, в виде лучистого контура.

При проведении дифференциальной диагностики полостей в легком необходимо проводить томографическое исследование для уточнения характера полости, толщины ее стенок, выявления перифокальных изменений.

Возможности традиционной рентгенографии, линейной томографии, бронхографии в диагностике полостных образований легких весьма ограничены. КТ значительно расширила возможности выявления полостных образований, определения их характера, дифференциальной диагностики. Метод КТ и особенно КТ высокого разрешения, позволяет более достоверно выявлять полости на верхушках легких, в парамедиастинальных зонах, на фоне выраженных фиброзных изменений в легочной ткани, полостные образования малых размеров. При проведении КТ более достоверно оценивается характер наружных и внутренних контуров полости, наличие пристеночного солидного компонента, наличие изменений в окружающей легочной ткани.

Окончательная верификация диагноза осуществляется путем трансторакальной пункции и последующим гистологическим исследованием пункционного материала.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Это Патологическое теневое образование в виде кольца округлой или овальной формы.

Основные заболевания при кольцевидной тени

1. Кавернозный туберкулез

2. Абсцесс легкого

3. Воздушная киста

4. Кистозная гипоплазия легкого

5. Распавшийся периферический рак

1. Осумкованный пневмоторакс

2. Аномалии ребра

3. Диафрагмальная грыжа

4. Конкресценция ребер

5. Релаксация диафрагмы

Решающие рентгенологические признаки для дифференциальной диагностики

1. Толщина стенок полости

2. Содержимое полости

3. Контуры наружный и внутренний

4. Состояние окружающей легочной ткани

Выделив синдром кольцевидной тени, необходимо сразу же установить топографию патологического образования. Дефекты в рёбрах, деформации рёбер, скопления газа в плевральной полости (ограниченный пневмоторакс) могут обуславливать изображения, напоминающие полости в легком. Тут следует иметь ввиду уже отмеченное обстоятельство: если кольцевидная тень в разных проекциях оказывается в пределах лёгочного поля, – это абсолютный критерий внутрилёгочной полости.

Если одна или несколько крупных кольцевидных теней располагаются в нижней части левой половины грудной клетки и при этом сверху ограничены единой чёткой линией – контуром диафрагмы, это особое состояние, называемое релаксацией диафрагмы. Кольцевидные тени образуют стенки желудка и кишечных петель, заполненных газом.

Синдром кольцевидной тени.

Здесь речь идет о единичных и множественных, в основном тонкостенных, полостях в легких. Полости в легких - весьма распространенное явление.

Оно встречается при долевых и сегментарных затемнениях (абсцедирующая пневмония, хроническая неспецифическая пневмония, цирротический и инфильтративный туберкулез), затемнениях без четких анатомических границ, округлых затемнениях (туберкулома с распадом, периферический рак с распадом, круглые фокусы хронической пневмонии, абсцесс, эхинококк с распадом и др.), диссеминациях (гематогенно-диссеминированный туберкулез, пневмококкозы), распространенных процессах (саркоидоз) и др.

Но во всех перечисленных ситуациях полости распада либо не выступают на первый план, как при абсцедирующей пневмонии, когда ведущим скиалогическим признаком является само пневмоническое затемнение, либо составляют лишь часть шаровидного образования, в частности при туберкуломе или периферическом раке, либо сопровождаются большим количеством очаговых теней и фиброзом при различных формах туберкулеза.

Здесь рассмотрены трудности дифференциальной диагностики полостей, являющихся ведущим и основным симптомом рентгенологической картины.

При всем этом повторы в какой-то степени неизбежны, тем более, что одно и то же заболевание в динамике может проявляться вначале округлым затемнением с одной или несколькими полостями распада, затем затемнением с большой центрально расположенной полостью распада и толстыми стенками и, наконец, в виде тонкостенной полости.

Возможна и противоположная динамика: тонкостенная полость, заполняясь, становится округлым затемнением (заполненные каверны) либо в ней появляется новый фокус затемнения, который может заполнить всю полость (в частности, при аспергиллемах).

Существует большое число классификаций тонкостенных воздушных полостей, создателями которых являются морфологи, рентгенологи, хирурги, фтизиатры и другие специалисты. Казалось бы, наиболее логично тонкостенные полости в зависимости от их происхождения разделить на врожденные и приобретенные.

Однако до сих пор нет достоверных, проверенных практикой клинико-рентгенологических критериев, основываясь на которых можно было бы отличить врожденные образования от приобретенных. Ю. Н. Левашов (1978) лишь у 9 из 8092 (0,11%) детей обнаружил в легких множественные кисты врожденного характера, которые отличались от приобретенных бронхоэктазов тремя признаками: отсутствием хрящевых пластинок в стенках, недоразвитием респираторных отделов легких и слабо выраженным воспалением в бронхах и паренхиме легкого. Понятно, что эти признаки уловимы на морфологическом уровне и не могут быть достоверно установлены клиническими и рентгенологическими методами исследования. Кроме того, морфологи все еще спорят о доказательности критериев врожденности воздушных полостей. В практической работе, исходя из диагностических возможностей применяемых методик исследования и потребностей клиники, мы делим тонкостенные полости в легких на пять групп: бронхиальные (истинные) кисты, кистевидные бронхоэктазы, постпневмонические (ложные) кисты, санированные каверны и эмфизематозные буллы.

Что касается теней, которые могут симулировать кольцевидные образования, то их немного. В первую очередь это относится к переплетениям сосудистого рисунка, которые иногда могут дать картину тонкостенных полостей. Кроме того, встречаются неправильности строения ребер, например раздвоенное ребро Лушки, перемычки между ребрами, изменения ребер после туберкулеза и остеомиелита, которые при первом взгляде на снимок или экран могут создать впечатление полости.

Однако полипозиционное исследование, особенно при рентгеноскопии, дает возможность исключить кольцевидные тени, хорошо очерченные и замкнутые со всех сторон, сохраняющие форму при поворотах и смещающиеся с легким при дыхании.

Для дифференциальной диагностики кольцевидных теней применяют следующие методики:

Полипозиционное исследование под контролем рентгеновского экрана, в том числе в латеропозиции.

Производство прямых и боковых снимков, в том числе прицельных.

Производство прямых и боковых томограмм паренхимы легкого.

Бронхография, в основном ненаправленная.

Контрастное исследование желудочно-кишечного тракта.

Диагностический пневмоторакс и пневмоперитонеум.

Бронхиальные кисты - это тонкостенные полости в легких, представляющие собой локальные расширения бронхов, возникшие вследствие вентильного стеноза в их проксимальных отрезках.

Стенками таких полостей являются растянутые стенки бронхов, покрытые изнутри бронхиальным эпителием.

В отличие от сходных с ними кистовидных бронхоэктазов связь бронхиальных кист с приводящим бронхом не выражена.

Они могут быть как врожденного, так и приобретенного генеза, однако выяснить это в части случаев можно лишь при гистологическом исследовании.

В нижней доле множество тонкостенных округлых полостей с хорошо очерченными стенками. Операция. Диагноз бронхиальных кист подтвержден при гистологическом исследовании.

Бронхиальные кисты могут быть единичными и множественными. Ввиду незначительной связи с приводящим бронхом или полного отшнурования кисты редко инфицируются, поэтому клинические проявления, как правило, не выражены и полости нередко выявляются при профилактическом осмотре или интеркуррентном заболевании.

Контуры этих кольцевидных теней хорошо очерчены; окружающая их легочная ткань чаще всего не изменена. Бронхиальные кисты могут располагаться в любых сегментах, иметь округлую или овальную форму. Лишь иногда они бывают неправильной формы в виде карманообразных выпячиваний и еще реже содержат перегородки. При бронхографии, даже направленной, они не контрастируются.

В редких случаях бронхиальные кисты воспаляются, их стенки несколько утолщаются, а в полостях появляется небольшое количество жидкости, образующей горизонтальный уровень.

Общее состояние больных мало изменяется.

Томограмма в боковой проекции (а) и бронхограмма (б). Мешотчатые (кистовидные) бронхоэктазы средней доли. Полости расположены на измененном вследствие склероза легочном фоне, хорошо видны на томограмме, контрастируются. Средняя доля уменьшена в объеме. Операция.

Кистовидные бронхоэктазы представляют собой расширения бронхов и отличаются от бронхиальных кист следующими признаками:

больные предъявляют жалобы на кашель со слизисто-гнойной мокротой, иногда с прожилками крови, повышение температуры тела, отмечают сезонность обострения;

кистовидные бронхоэктазы всегда множественные, одиночная тонкостенная полость нехарактерна;

окружающая легочная ткань изменена по типу пневмосклероза;

при бронхографии, даже ненаправленной, кистовидные бронхоэктазы хорошо контрастируются, что является достоверным признаком их отличия от бронхиальных кист.

Расширения бронхов в отличие от бронхиальных кист широко сообщаются с приводящими бронхами, что хорошо документируется бронхографией. Связь с приводящими бронхами способствует инфицированию бронхоэктазов и появлению типичной клинической картины бронхоэктатической болезни (слизисто-гнойная мокрота, кровохарканье, периодические подъемы температуры тела).

При излюбленной локализации кистовидных бронхоэктазов в верхних долях отток содержимого полостей облегчается и в этих случаях клинические проявления выражены слабо (кровохарканье при так называемых сухих бронхоэктазах) либо отсутствуют.

Пораженная часть легкого нередко уменьшена. Описанные рентгенологические признаки присущи и множественным бронхиальным (истинным) кистам. Однако в отличие от последних кистовидные бронхоэктазы хорошо контрастируются, что является достоверным отличительным признаком. При обострении стенки кистевидных бронхоэктазов, как и истинных бронхиальных кист, утолщаются, а в полостях появляются уровни жидкости.

Ch. Schmitzer и соавт. (1960) представляют механизм развития кист следующим образом: зачаток мелкого бронха (или бронхов), развитие которого нарушено, постепенно растягивается, клеточная масса мезенхимы вследствие давления исчезает, фиброзное поле растягивается и может достигать минимальной толщины.Эти полости иногда широко сообщаются с бронхами (тогда их трудно отличить от приобретенных кистовидных бронхоэктазов) либо не имеют видимой связи с ними (близки истинным бронхиальным кистам).

Мешотчатые бронхоэктазы верхней доли правого легкого. При множественных кистозных полостях наблюдается ячеистый рисунок легких, а пораженная часть легкого уменьшается в объеме, что можно констатировать как при кистовидных бронхоэктазах, так и при истинных кистах. Это подтверждает, что диагноз кистевидной гипоплазии, свидетельствующий о врожденном характере кист, может быть поставлен лишь после тщательного гистологического исследования.

Клинически данное состояние неотличимо от приобретенных бронхоэктазов.

По данным Ю. Н. Левашова (1978), у 8% больных с кистозной гипоплазией отмечалось бессимптомное течение, у 54% - течение средней тяжести, а у 20% - тяжелое. Иногда кистозная гипоплазия сочетается с другими врожденными уродствами.

Дифференцировать кистевидные (мешотчатые) бронхоэктазы приходится от немногих процессов, в первую очередь от множественных бронхиальных кист. Решающим методом дифференциальной диагностики является бронхография. Что касается других множественных тонкостенных полостей, то их форма, величина и расположение в большинстве случаев исключают как мешотчатые бронхоэктазы, так и бронхиальные кисты.

Так, эмфизематозные буллы располагаются субплеврально, не имеют правильной формы, их наружная стенка не видна. Множественные санированные каверны и ложные (постпневмонические) кисты часто бывают больших размеров, имеют неправильную форму и стенки неодинаковой толщины.

Множественные тонкостенные полости, образующиеся в обоих легочных полях, на определенном этапе стафилококковых деструкции также мало похожи на кистевидные бронхоэктазы и бронхиальные кисты. Кроме того, их формирование сопровождается бурной клинической картиной септической пневмонии и они весьма динамичны.

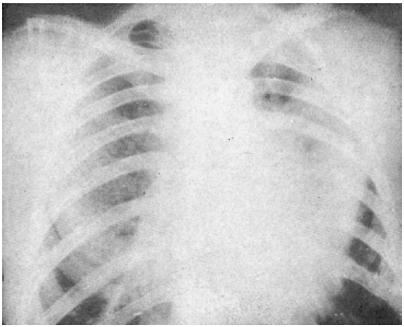

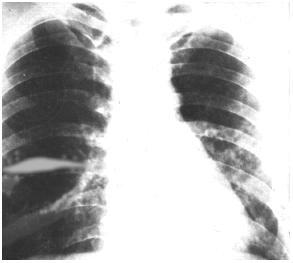

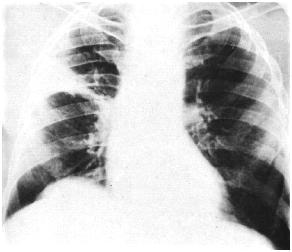

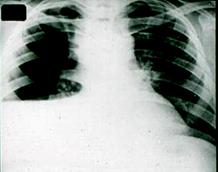

Наиболее частыми причинами появления в легочном поле кольцевидной тени являются: При абсцессе легкого на рентгенограмме видна четко очерченная полость, в которой содержатся газ и жидкость (гной). Внутри полости хорошо заметен горизонтальный уровень жидкости. В острой стадии заболевания стенки полости толстые; вокруг нее можно видеть воспалительную инфильтрацию легочной ткани (рис. 15-а). При хроническом течении заболевания стенки полости истончаются, а инфильтрация окружающей легочной ткани уменьшается (рис. 15-б). В клинической практике встречаются также случаи, когда в легком на фоне значительной воспалительной инфильтрации образуется несколько сравнительно небольших по размерам полостей (абсцедирующая пневмония) (рис. 15-в).

Рис. 17. Схема типичных рентгенологических изменений при периферическом раке легкого с распадом.

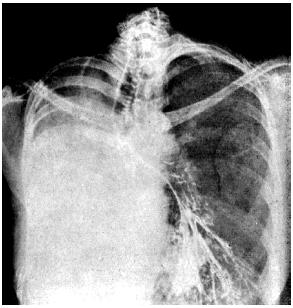

Одностороннее тотальное и субтотальное затемнение легочного поля может встретиться при двух локализациях патологического процесса — в плевральной полости и в легком. В первом случае причиной затемнения являются:

При внутрилегочной локализации процесса тотальное и субтотальное затемнение легочного поля может быть вызвано: Таким образом, причинами тотального и субтотального затемнения легочного поля является сравнительно небольшой круг заболеваний, разграничение которых обычно не представляет больших трудностей.

Дифференциальный диагноз основывается на следующих рентгенологических признаках:

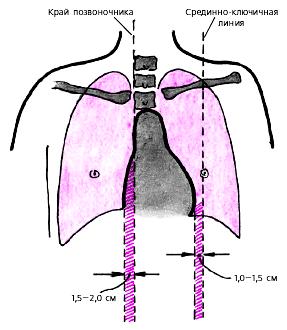

Смещение средостения. У здорового человека в прямой проекции правый контур сердца располагается на 1,5–2,0 см кнаружи от края позвоночника, а в верхней части срединной тени — по правому краю позвоночника. Максимально выступающий участок левого контура средостения, образованного левым желудочком, локализуется на 1,0–1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии (рис. 18).

Рис. 18. Нормальное расположение органов средостения.

Объяснение в тексте

При тотальном или субтотальном затемнении легочного поля тень средостения смещается в сторону поражения при: Смещение срединной тени в сторону, противоположную затемнению, наблюдается при:

1) массивном плевральном выпоте

2) диафрагмальной грыже с пенетрацией кишечника и желудка в плевральную полость.

Массивное воспаление легкого (тотальная пневмония, гангрена легкого) не сопровождается смещением органов средостения. Размеры пораженной половины грудной клетки изменяются у всех больных с тотальным и субтотальным затемнением легочного поля (за исключением пациентов с массивным воспалением легочной ткани) при: ателектазе, циррозе легкого и фибротораксе они уменьшаются (рис. 19), а при наличии жидкости в полости плевры — увеличиваются (рис. 20).

Характер затемнения легочного поля и структура тени также имеют важное диагностическое значение. Тотальное и субтотальное затемнение однородно при:

1) плевральном выпоте

2) ателектазе легкого, вызванном закупоркой главного бронха.

В остальных случаях (цирроз легкого, массивные шварты, фиброторакс, тотальная пневмония, диафрагмальная грыжа) структура тени обычно неоднородна. На рис. 19–21 приведены примеры тотального и субтотального затемнения легочного поля различного происхождения.

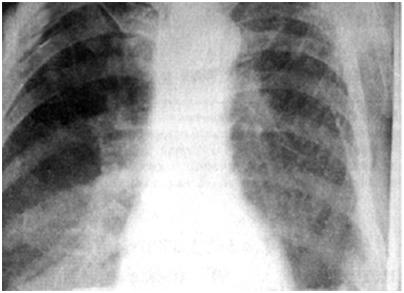

Рис. 19. Рентгенограмма легких больного с левосторонним посттравматическим фибротораксом. Заметно значительное уменьшение размеров левой половины грудной клетки и признаки плевральных спаек в левом легочном поле.

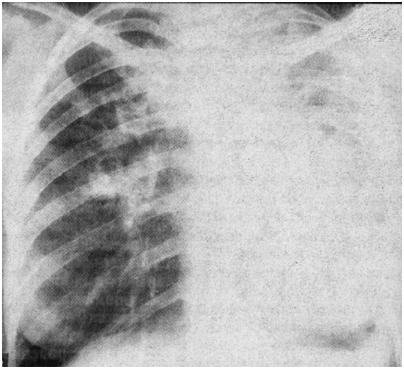

Рис. 20. Рентгенограмма легких при правостороннем экссудативном плеврите. Заметно небольшое увеличение размеров правой половины грудной клетки и смещение средостения влево.

Рис. 21. Рентгенограмма легких больного с массивной (тотальной) пневмонией. Заметно тотальное затемнение левого легочного поля, имеющее неоднородный характер. Размеры пораженной половины грудной клетки не изменены, смещение средостения отсутствует.

Ограниченное затемнение легочного поля — один из наиболее часто встречающихся рентгенологических симптомов при заболеваниях органов дыхания. Причинами этого рентгенологического синдрома являются следующие патологические процессы.

Разграничение этих патологических состояний нередко является сложной диагностической задачей, для решения которой следует учитывать положение, форму и размеры тени и поражений доли или сегмента, интенсивность, структуру, контуры, смещаемость тени и другие признаки.

Воспалительный инфильтрат легочной ткани при острых бактериальных или вирусных пневмониях различного генеза, инфильтративном туберкулезе легкого и других заболеваниях характеризуется неправильной формой, неровными и нечеткими контурами затемнения, как бы переходящего в окружающую легочную ткань. На фоне такого затемнения, как правило, заметны участки просветления в виде ветвящихся полосок — просветов бронхов, заполненных воздухом (рис. 22).

Рис. 22. Ограниченное затемнение легочного поля при правосторонней пневмонии:

а — прямая проекция,

б — правая боковая проекция

Ограниченные ателектазы, обусловленные закупоркой бронха опухолью или инородным телом, дают обычно интенсивную гомогенную тень, соответствующую проекции пораженной доли или сегмента. Последние обычно уменьшены в размерах. Нередко при ателектазах можно заметить также смещение корня легкого к участку ограниченного затемнения. Следует, однако, помнить, что обтурация бронха и ателектатическое спадение части легкого может быть неполным, что отражается на интенсивности и структуре тени (рис. 23 — 25).

Рис. 23. Ограниченное затемнение легочного поля при ателектазе верхней доли.

Рис. 24. Частичный ателектаз верхней доли у больного с бронхогенным раком левого легкого (наблюдение Г. Р. Рубинштейна). Заметно смещение средостения влево.

Рис. 25. Рентгенограмма при полном ателектазе, развившемся у больного с раком правого главного бронха (наблюдение Г. Р. Рубинштейна). Заметно интенсивное гомогенное затемнение, уменьшение размеров правого легочного поля, смещение средостения и трахеи в сторону поражения.

Рис. 26. Рентгенограмма легких больного с центральным раком правого легкого:

а — прямая проекция,

б — правая боковая проекция.

Опухоль крупного бронха без развития ателектаза на рентгенограммах представлена обычно интенсивным гомогенным затемнением, имеющим неровные контуры и расположенным чаще в прикорневой зоне. Нередко в корнях легких обнаруживаются увеличенные лимфатические узлы, что связано с метастазами опухоли в парабронхиальные лимфатические узлы и лимфоузлы средостения (рис. 26).

Наконец, при ограниченном плевральном выпоте на рентгенограммах определяется однородное интенсивное затемнение, которое прилежит к наружному краю грудной клетки и к диафрагме. Верхняя граница затемнения чаще располагается косо сверху вниз и снаружи кнутри (рис. 27). При перемене положения тела затемнение и его верхняя граница меняют свою форму и расположение в связи с перемещением жидкости.

Рис. 27. Ограниченное затемнение левого легочного поля при умеренном количестве жидкости в плевральной полости.

Заметно интенсивное затемнение нижнего легочного поля слева, небольшое увеличение размеров левой половины грудной клетки. Смещение средостения отсутствует.

При осумкованных плевритах граница тени жидкости становится более резкой и выпуклой кверху. При междолевых плевритах однородное ограниченное затемнение имеет часто удлиненную форму, четкие, ровные, выпуклые границы и совпадает с ходом междолевой щели (рис. 28).

Рис. 28. Ограниченное затемнение легочного поля при осумкованном плеврите справа.

Инфарктные пневмонии в типичных случаях сопровождаются появлением на рентгеногаммах вытянутой тени в виде треугольника, вершина которого направлена к корню (рис. 29).

Приведенные рентгенологические признаки далеко не всегда позволяют надежно дифференцировать основные патологические процессы, сопровождающиеся появлением на рентгенограммах ограниченного затемнения легочных полей. В этих случаях полезными оказываются повторные рентгенологические исследования. Быстрое, в течение нескольких дней, увеличение размеров и интенсивности ограниченного затемнения характерно для острых бактериальных и вирусных пневмоний, а также для заболеваний, сопровождающихся накоплением жидкости в плевральной полости. Наоборот, инфильтративный рак легкого с перибронхиальным ростом, некоторые формы инфильтративного туберкулеза с продуктивным течением отличаются сравнительно медленной динамикой рентгенологической картины. Ограниченное затемнение, обусловленное наличием массивных плевральных шварт, фибротораксом, циррозом легкого в течение длительного времени (недели, месяцы) сохраняется стабильным.

Рис. 29. Рентгенограмма легких в прямой проекции при инфаркте легкого (наблюдение Л. С. Розенштрауха с соавт.)

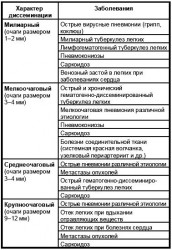

Легочная диффузная диссеминация — это множественные распространенные очаговые затемнения и/или увеличение объема интерстициальной ткани легкого. Легочную диссеминацию могут вызывать более 150 заболеваний различного генеза, которые объединяет прежде всего рентгенологическая картина диффузного поражения обоих легких и сходные пути формирования патологического процесса, начиная с альтернативно-продуктивной реакции альвеолярных перегородок (альвеолит, образование гранулем), васкулита или интерстициального отека и кончая продуктивно-склеротическими изменениями в строме легких.

В таблице 1, заимствованной из монографии Л. Д. Линденбратена и Л. Б. Наумова, представлены важнейшие заболевания, вызывающие диффузную диссеминацию легких.

Разграничению этих заболеваний помогает как сопоставление рентгенологических и клинических данных, так и детальный анализ дополнительных симптомов. Так, интерпретация рентгенологической картины диссеминированных диффузных поражений легких существенно облегчается при установленном клиническом диагнозе основного заболевания: злокачественной опухоли различной локализации, туберкулеза, пороков сердца, ИБС или других заболеваний сердца с признаками левожелудочковой сердечной недостаточности, болезней соединительной ткани, вирусных инфекций (грипп, коклюш, корь) и т. п.

В этих случаях генез диффузного поражения легких обычно не вызывает сомнений. В то же время во многих случаях для установления правильного диагноза требуется детальный анализ всей рентгенологической картины в сопоставлении с клиническими проявлениями болезни и результатами других лабораторных и инструментальных методов исследования. Для острого милиарного туберкулеза характерно густое и равномерное обсеменение обоих легочных полей однотипными и четко очерченными мелкими очагами (рис. 30).

Эта типичная рентгенологическая картина острого милиарного туберкулеза легких выявляется на рентгенограммах не ранее, чем через 8–20 дней от острого начала болезни. В острейшей стадии заболевания можно наблюдать лишь равномерное слабое понижение прозрачности легочных полей и незначительное усиление легочного рисунка.

1. Основным методом изучения структуры легких является

2. Методом изучения бронхов является

3. Методом изучения сосудов легких является

4. При ателектазе легкого срединная тень смещается

1) в здоровую сторону

2) в сторону затемнения *

5. Локальное затемнение с ровными выпуклыми контурами характерно для:

6. Локальное затемнение с нечеткими и неровными контурами характерно для:

7. Массивное затемнение со смещением срединной тени в здоровую сторону характерно для:

8. Ограниченные очаговые тени, расположенные на верхушке легкого, характерны для:

9. Круглая тень с четкими неровными контурами характерна для

10. Кольцевидная тень с нечеткими контурами и горизонтальным уровнем жидкости соответствует

11. Двухстороннее увеличение корней с ровными полициклическими контурами характерно для

3) увеличения лимфоузлов *

12. Множественные различной интенсивности и величины округлые очаговые тени в обоих легких является признаком

13. Отсутствие легочного рисунка с ровной четкой границей является признаком

14. Какой симптом характерен для полостных изменений в легких

3) затемнение и просветление *

15. Какие тени в легких называются очаговыми

1) размер свыше 1,5 см

2) размер меньше 1,5 см *

3) размер свыше 2,0 см

16. Сопровождаются ли инфильтративные процессы в легких уменьшением объема доли, сегмента:

17. Сопровождается ли ателектаз уменьшением объема доли, сегмента:

18. Какие контуры при ателектазе:

19. Какой симптом обнаруживается при наличии жидкости в плевральной полости:

20. Какое направление имеет верхняя граница свободной жидкости:

21. Какую форму имеет затемнение при междолевом осумкованном плеврите:

22. Какую форму имеет реберно-диафрагмальный синус:

23. Какой симптом характерен при наличии воздуха в плевральной полости:

3) все правильно

24. Виден ли легочный рисунок при пневмотораксе:

25. Какое направление имеет верхняя граница жидкости при наличии в плевральной полости воздуха и жидкости?

26. Характерно ли смещение корня при ателектазе?

27. Характерно ли смещение корня при инфильтративных процессах в легочной ткани:

28. Назовите критерии правильной установки больного:

1) видны 4 грудных позвонка

2) симметричность грудино-ключичного сочленения *

3) симметричность сердца

29. Назовите проекцию главной междолевой щели на боковой рентгенограмме справа:

1) ІУ позвонок – передний синус *

2) ІΙІ позвонок – передний синус

3) купол диафрагмы – ІІ позвонок

30. Какой метод применяется для диагностики ТЭЛА?

31. С какого возраста проводится профилактическая флюорография?

32. При вентильной закупорке бронха прозрачность легкого:

3) исчезает полностью

33. Контрастное вещество для бронхографии:

2) сульфат бария

34. Чем образованы корни легких?

3) сосудами и лимфоузлами *

35. У больного с хроническим бронхитом на рентгенограмме обнаружено одностороннее увеличение корня с неровными, лучистыми контурами повышенной интенсивности. Ваше предположение:

1) центральный рак *

2) туберкулезный бронхоаденит

36. На рентгенограмме одностороннее патологическое просветление с обедненным рисунком и смещение органов средостения в противоположную сторону. Ваше предположение:

3) вентильная закупорка *

37. На снимке выявлено двухстороннее симметричное увеличение корней легких, имеющих нечеткие контуры и двухстороннее увеличение легочного рисунка в базальных отделах. В анамнезе инфаркт миокарда. Ваше предположение:

1) гипостаз легких *

2) базальный пневмосклероз

3) двухсторонняя бронхопневмония

38. На рентгенограмме выявлена тень в виде полуовала, прилегающая к грудной стенке. Контуры тени четкие, структура однородная, окружающая легочная ткань интактна. Ваше предположение по диагнозу:

1) опухоль плевры *

2) опухоль ребра

3) осумкованный паракостальный плеврит

39. На снимке треугольная тень, однородная, с выпуклыми контурами, вершина которой смотрит в сторону корня:

1) крупозная сегментарная пневмония *

2) ателектаз сегмента

3) сегментарный пневмосклероз

40. На снимке толстостенная кольцевидная тень с четким неровным внутренним и нечетким неровным наружным контурами. Имеется дорожка к корню легкого. Это может быть:

1) переферический рак в фазе распада

2) туберкулезная каверна *

3) воздушная киста легкого

41. На снимке выявлена диффузная милиарная диссеминация в базальных отделах легких. У больного жалобы на слабость. Была операция.

1) Метастатическое поражение легких *

2) Стафилококковая пневмония

3) Гематогенно-диссеминированный туберкулез

42. На снимке синдром обширного затемнения. Ткань однородная, органы средостения смещены в здоровую сторону. Это:

1) ателектаз легкого

2) крупозная пневмония в стадии опеченения

43. На снимке круглая тень с четким, неровным контуром и дорожкой к корню легкого. Ваше предположение:

1) переферический рак *

3) доброкачественная опухоль

44. Для острого воспалительного процесса в легком характерно:

1) усиление легочного рисунка *

2) ослабление легочного рисунка

3) деформация легочного рисунка

45. При хорошем качестве рентгенограммы легких видны:

1) 4 грудных позвонка *

2) 2 грудных позвонка

3) весь позвоночник

46. При циррозе легких срединная тень смещается

1) в противоположную сторону

2) в сторону затемнения *

47. На рентгенограмме легких определяется обширное, неоднородное затемнение правого легочного поля. Срединная тень смещена в строну затемнения. Это:

48. На рентгенограмме легких определяется обширное просветление правого легочного поля. Срединная тень смещена в противоположную сторону. Правый купол диафрагмы не определяется. Имеется горизонтальный уровень жидкости. Это:

49. При диафрагмальной грыже затемнение бывает:

50. Чтобы определить структуру круглой тени, необходимо произвести:

Читайте также: