Роль кишечной палочки в патологии человека

Установление причинной роли кишечных палочек в возникновении острых кишечных заболеваний довольно затруднительно, поскольку эти микроорганизмы широко распространены в природе, постоянно присутствуют в кишечнике здоровых людей [9] и животных, очень устойчивы к различным физико-химическим факторам и способны развиваться на самых разнообразных средах, в том числе и на пищевых продуктах. Кишечные палочки являются по существу комменсалом человека и важным антагонистическим фактором для гнилостных микроорганизмов, ограничивающим их развитие в кишечнике. Характерно, что по количеству микробов различные отделы желудочно-кишечного тракта здорового человека резко различаются. Количество микроорганизмов возрастает по направлению от желудка к толстому отделу кишечника. При нормальном функционировании желудка микрофлора в нем почти полностью отсутствует. Желудочный сок обладает чрезвычайно выраженными бактерицидными свойствами. В толстом отделе кишечника содержится колоссальное количество микробов. В составе микрофлоры кишечника взрослых людей обнаружено более 260 видов микроорганизмов. Основную массу (96 - 99 %) составляют анаэробные бактерии (бифидобактерии, бактероиды). На факультативно-анаэробную микрофлору, к которой относятся кишечная палочка, лактобациллы, энтерококки, приходится около 1 - 4 % всей кишечной микрофлоры. Менее 0,01 - 0,001 % составляет так называемая остаточная микрофлора [6]. Кишечная палочка играет, безусловно, положительную роль в процессе пищеварения, витаминном балансе, а также в создании местного, кишечного, иммунитета. Большое значение имеет она и в построении общего иммунитета, предполагающего выработку специфических и неспецифических антител. Однако при известных обстоятельствах этот вид микроорганизма способен вызвать различные патологические состояния: колиты, энтериты, циститы, холециститы, сепсис. Иными словами, существует возможность превращения симбиозов нормально биологических в симбиозы патологические. Условно-патогенные микроорганизмы начинают играть роль паразита в том случае, если после окончания заболевания у макроорганизма не установятся с ним вновь симбиотические взаимоотношения [8].

Кишечная палочка (Escherichia coli) впервые была выделена из испражнений человека Т. Эшерихом в 1885 году [3]. Заболевания, вызываемые кишечной палочкой, называют коли-инфекциями, или эшерихиозами [6]. Кишечные инфекции, занимающие ведущее положение в структуре эшерихиозов, связаны с четырьмя различными группами, Е. coli-энтеротоксигенными (ЭТКП), энтероинвазивными (ЭИКП), энтеропатогенными (ЭПКП) и энтерогеморрагическими (ЭГКП) кишечными палочками. Штаммы этих групп различаются прежде всего по факторам патогенности, а также по клиническим проявлениям заболеваний, возбудителями которых они являются.

Энтеротоксигенные штаммы Е. coli вызывают диарею с выраженным болевым синдромом за счет воздействия на ганглиозидные рецепторы энтероцитов продуцируемых ими термолабильного и термостабилыюго энтеротоксинов, что приводит к активизации аденилатциклазиой системы, внутриклеточному накоплению цАМФ и, как следствие, секреции жидкости и электролитов в просвет кишечника [4].

Энтероинвазивные E. coli. обладают способностью к проникновению, инвазии, в слизистую оболочку кишечника и ведут себя в патогенетическом отношении как возбудители дизентерии [6]. Наиболее часто при этом заболевании выделяются О -124 [2], О-136 и О-144 серотипы кишечных палочек [5].

Энтеропатогенные эшерихии, группируемые в 2 класса на основе характера взаимодействия с клеточными культурами НЕр-2 и HeLa, колонизируют эпителий слизистой оболочки тонкой кишки, вызывая возникновение эрозий на его поверхности. Наличие у микроорганизмов плазмидокодируемого О-полисахарида с молекулярной массой 54 мДа способствует антифагоцитарной устойчивости возбудителей и развитию бактериемии.

Патогенез диареи, вызванной энтерогеморрагическими E. coli, связан с синтезом изолятами этой группы двух типов веротоксина, один из которых (SLT-1) имеет структурное и антигенное сродство с токсином S. dysenteriae

серовара 1.

В настоящее время в самостоятельную группу выделяют так называемые энтероадгезивные или аутоагглютинирующие штаммы Е. coli, однако их роль в развитии инфекций ЖКТ выяснена не до конца.

Штаммы патогенных эшерихии различаются также по антигенной структуре [4]. Они имеют три антигена:

- О-антиген (соматический) - термостабильный, не разрушается при длительном кипячении и автоклавировании при температуре

120 °С. - К-антиген - комплекс поверхностно расположенных антигенов, среди которых различают термолабильные (L,В,Vi) и термостабильные (А, М) антигены.

- Н-антиген - жгутиковый термолабильный антиген.

Диагностическое значение имеют все три комплекса антигенов. К настоящему времени патогенные формы кишечных палочек подразделяются на 149 разновидностей по О-антигену, на 94 серологическую разновидность по К-антигену и на 56 серологических разновидностей по Н-антигену [5].

Болезнь, вызываемая ЭПКП, ЭИКП и ЭТКП, клинически проявляется в основном одинаково, варьируя от умеренной диареи до тяжелого холероподобного состояния. Некоторые данные позволяют предположить, что болезнь, вызванная штаммами ЭТКП, вырабатывающими только термостабильный энтеротоксин, протекает быстрее, чем вызванная теми штаммами ЭТКП, которые вырабатывают оба энтеротоксина - термостабильный и термолабильный [6].

Инкубационный период длится от 3 до 6 дней (чаще 4-5 дней) [2]. Начало болезни чаще всего острое. Обычно заболевание начинается с болей в животе, поноса, рвоты и повышения температуры [7], протекая в форме энтерита. Энтерит может быть легкий, среднетяжелый и тяжелый. Стул бывает 3 - 5 раз, иногда до 15 раз в сутки. Испражнения жидкие, пенистые, зловонные. Выздоровление наступает через 5 - 7 дней. Относительно часто бывают рецидивы. В разгар заболевания наблюдаются небольшое повышение СОЭ, умеренный лейкоцитоз со сдвигом влево, моноцитоз, иногда повышение гематокрита [6]. В легких случаях явления токсикоза выражены слабо, температура повышается только до субфебрильной [2]. Среднетяжелые и особенно тяжелые формы сопровождаются повторной рвотой, упорными поносами и повышением температуры до 38 - 39 °С. В результате резкого обезвоживания (IV степень, потеря жидкости, составляющая 10 % массы тела) может наступить гиповолемический шок.

В диагностике эшерихиоза решающее значение приобретает высев возбудителя. Пробы (испражнения для выделения копрокультуры) от больного следует брать с 1 дня заболевания до принятия им антибиотиков или других химиотерапевтических препаратов, которые снижают возможность выделения возбудителя. Испражнения больных собирают в индивидуальное чистое подкладное судно или горшок (у грудных детей - с пеленок). Сбор материала можно производить, не дожидаясь дефекации, с помощью ректальных ватных или ватно-марлевых тампонов (укрепленных на деревянной палочке или проволочной петле), стеклянной ректальной трубки (длина трубки 15 - 20 см диаметр для детей 5 мм, для взрослых 10 мм). Ректальный тампон или трубку вводят в прямую кишку детям на 8-10 см, взрослым - на 10 - 15 см, укладывая больных на левый бок с полусогнутыми коленями [6].

Профилактические мероприятия сводятся к соблюдению санитарногигиенического режима и правил личной гигиены. Специфическую профилактику не проводят. Для лечения используют левомицетин, неомицин и другие антибиотики. При хронической инфекции применяют бактериофаги и аутовакцину. При кишечном дисбактериозе используют колибактерии, приготовленный из живой культуры штамма кишечной палочки М17 [1].

Кишечная палочка (Escherichia coli, E. coli) является палочковидной бактерией, принадлежащей к группе факультативных анаэробов (живет и размножается только в условиях отсутствия прямого кислорода).

Она имеет множество штаммов, большинство из которых принадлежит к естественной микрофлоре кишечника людей и помогает предотвращать развитие вредоносных микроорганизмов и синтезировать витамин К. Однако некоторые её разновидности (например, серотип О157:Н7) способны вызвать серьезные отравления, кишечный дисбактериоз и колибактериоз.

Нормальная микрофлора кишечника включает в себя множество микроорганизмов, среди которых – лактобактерии, энтерококки, стрептококки и проч. Штаммы этих бактерий находятся в равновесии, но если последнее каким-либо образом нарушится, патогенные микроорганизмы начнут усиленно размножаться. При этом активизируются процессы брожения и гниения, вызывая развитие серьезных заболеваний.

Некоторые штаммы кишечной палочки вызывают не только заболевания желудочно-кишечного тракта, но поражают также мочеполовую систему, провоцируют кольпит, цистит, простатит, менингит у младенцев, иногда становятся причиной развития гемолитически-уремического синдрома, перитонита, мастита, пневмонии и сепсиса.

Функции кишечной палочки в организме человека

Бактерии группы кишечной палочки необходимы для жизнедеятельности человека. В этой группе присутствуют различные микроорганизмы, которые называются колиформными бактериями.

Они составляют всего один процент от микрофлоры кишечника и решают ряд важных задач:

- выполняют защитную функцию, препятствуя развитию болезней;

- своим присутствием способствуют размножению бифидо- и лактобактерий;

- участвуют в обмене жиров и холестерина;

- участвуют в выработке витаминов В (всей группы) и K;

- улучшают всасывание соединений с железом и кальцием;

- укрепляют именную систему детей (до 7 лет).

Воздействие полезной кишечной палочки неоценимо в течение всей жизни, но патогенные штаммы этих бактерий провоцируют болезни, вызывают отравления, уничтожают полезную среду кишечника, деструктивно влияют на иммунитет взрослых и детей. В последнем случае это опасно вдвойне, поскольку неокрепший детский организм становится беззащитным к агрессивной внешней среде.

Внимание! Очень опасна кишечная палочка при беременности: инфекция способна проникнуть в плод, развить патологии и привести к выкидышу.

Кишечные палочки достаточно устойчивы, они способны выживать некоторое время, даже если покинут организм человека. Это помогает в медицинских исследованиях и лечении, сборе информации при помощи анализа кала, мочи и т.д.

Кишечная палочка в норме

В нормальных условиях кишечная палочка заселяет кишечник человека (безопасные ее штаммы), среднее количество варьирует от 106 до 108 КОЕ/г содержимого дистального отдела кишечника (КОЕ – колониеобразующая единица). Содержание E.coli в составе другой микрофлоры кишечника не более 1%. В обычных условиях кишечная палочка принимают участие в нормальном функционировании кишечника, синтезирует витамины К, В1, В2, В3, В5, В6, В9, B12. Очень важная функция – конкурентное взаимодействие с условно-патогенной флорой кишечника (ограничение размножения условно-патогенных микроорганизмов).

Непатогенный штамм Nissle 1917 (Mutaflor) применяется с лечебной целью у детей в качестве пробиотика при дисбактериозе кишечника. В кишечнике более полезны так называемые лактозопозитивные кишечные палочки, содержание лактозонегативных не должно превышать 105 КОЕ/г, а гемолитические E. coli и вовсе должны отсутствовать.

Качественный и количественный состав E.coli толстого кишечника у здоровых людей разных возрастов, как у детей до года, так и старше 60 лет, не имеет различий. Для типичных E.coli это 107-108 КОЕ/г фекалий, E.coli лактозонегативные

![]()

Болею циститом 25 лет.В августе 2016 было резкое обострение с температурой 39 в течение 3 дней.Делали посев нашли кишеную палочку.Лечили гентамицином,нолицином,таваником,канефроном,фитолизином и закончила 2 месяца Уро=Ваксоном.Все это сопровождалось отваром урологический сбор.Сейчас сказали что вылечить невозможно.Неужели нет врачей и средств,которые могут вылечить?

Эшерихии (кишечная палочка)

История открытия.

Впервые были выделены из кишечника ребенка и описаны в 1885 г. немецким врачом-педиатром Теодором Эшерихом.

Таксономия. Семейство

E. сoli и другие, всего 5 видов

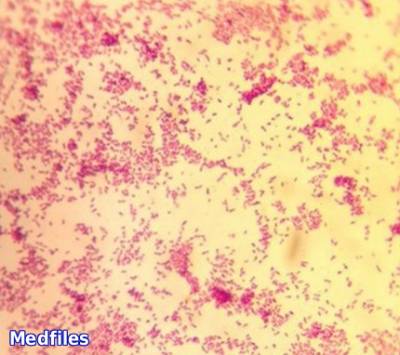

Морфология и тинкториальные свойства.

E. сoli представляют собой грамотрицательные прямые с закругленными концами палочки размером 0,4-0,-2-6 мкм, в мазках располагаются беспорядочно, подвижные (перетрихи), имеют микрокапсулу, пили I и II типов, спор не образуют.

Культуральные свойства.

E.сoli – факультативные анаэробы, хемоорганогетеротрофы. Не требовательны к условиям культивирования. Оптимальные условия культивирования: температура 37 С, рН 7,2-7,5, длительность культивирования – 24-48 часа. Хорошо растут на простых питательных средах (МПБ, МПА). В МПБ наблюдается рост в виде диффузного помутнения с последующим образованием осадка. На МПА образуют колонии в S-форме: слабовыпуклые полупрозрачные колонии с ровными краями и гладкой, блестящей поверхностью среднего размера. Возможен рост в R-форме (колонии с изрезанными краями, шероховатой поверхностью), иногда вырастают слизистые колонии (М-форма).

Дают характерный рост на дифференциально-диагностических средах: Эндо (малиновые колонии с металлическим блеском); Левина (темно-синие колонии с металлическим блеском), Плоскирева (розовые колонии с металлическим блеском), Ресселя и Олькеницкого. На кровяном агаре могут давать гемолиз .

Биохимические свойства.

E. сoli обладают высокой ферментативной активностью. Каталазоположительны и оксидазоотрицательны. Реакция Фогеса-Проскауэра отрицательная. Разлагают сахара (глюкозу, лактозу, маннит, арабинозу, сахарозу и др.) до кислоты и газа. Разложение лактозы до кислоты и газа является отличительным признаком эшерихий от других энтеробактерий. Восстанавливают нитраты в нитриты, образуют индол, аммиак, не продуцируют сероводород, не разжижают желатин.

Антигенная структура.

Антигенная структура сложная. Имеются О-, Н-, К- (L, В, А), М-антигены, фимбриальные, рибосомные и многие другие антигены. При сероидентификации наибольшее значение имеют О-, Н-, К- антигены.

* О – соматический антиген, липополисахарид клеточной стенки, термостабильный, спиртоустойчивый, групповой (?171 серогруппа).

* Н – жгутиковый антиген, белок флагеллин , типовой (более 57 серотипов).

* К – капсульный антиген , кислый полисахарид, тоже типовой (более 97 серотипов). К-антиген не однороден – в зависимости от устойчивости к температуре выделяют 3 его разновидности :

- L – термолабильный антиген (разрушается при нагревании до 600С);

- А – термостабильный (выдерживает 2-3-часовое кипячение);

- В – промежуточный по термолабильности между А и L (выдерживает нагревание до 60С в течение часа, но разрушается при кипячении).

Серовары эшерихий обозначают с указанием антигенной формулы: О26:К60: Н2…

* эндотоксин – оказывает на организм человека пирогенное и токсическое (снижение АД, нейротоксичность) действие, подавляет фагоцитоз;

* экзотоксины образуют некоторые штаммы кишечной палочки:

- цитотоксин с гемолитическим и некротическим действием (ЭИКП, ЭГКП).

2. Структурные и химические компоненты клетки:

* пили I (адгезия) и II (конъюгация) типов;

* капсула и Т-белок клеточной стенки (адгезия, подавление фагоцитоза);

* плазмиды (у E. сoli обнаружены Col-, R-, F-, Hly-, Ent-плазмиды, а также плазмиды, кодирующие синтез факторов адгезии).

Резистентность.

E. сoli обладают хорошей выживаемостью во внешней среде, сохраняются в почве и воде несколько месяцев. При 56С гибнут в течении 1 часа, нагревание до 60С выдерживают не более 15-20 мин, при кипячении погибают мгновенно. Чувствительны к дезинфицирующим средствам и антибиотикам.

Экология и роль в патологии.

Различают условно-патогенные и диареегенные E. сoli.

Условно-патогенные E. сoli входят в состав микрофлоры кишечника человека, млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. С испражнениями E. сoli выделяются в окружающую среду. Кишечная палочка является санитарно-показательным микроорганизмом, ее обнаружение свидетельствует о свежем фекальном загрязнении объектов внешней среды.

Условно-патогенные E. сoli вызывают эндогенные гнойно-воспалительные процессы различной локализации (инфекции мочевыводящих путей, нагноение ран, холецистит, аппендицит, перитонит, конъюктивит, отит, пневмонии, менингиты…) вплоть до сепсиса, чаще на фоне ИДС.

Диареегенные E. сoli являются возбудителями экзогенных инфекций – эшерихиозов (острые кишечные заболевания, протекающие по типу энтеритов и энтероколитов) и пищевые отравления.

Эпидемиология.

Заболевания, вызванные E. сoli, распространено повсеместно.

Источник инфекции: больные и бактерионосители.

Механизм передачи: фекально-оральный (пути: пищевой, контактно-бытовой и реже водный).

Патогенез и клинические проявления.

Диареегенные серовары кишечной палочки разделены на 5 групп:

Кроме вышеперечисленных выделяют диффузноприлипаемые кишечные палочки (пока недостаточно изучены).

Морфологически представители разных групп не отличимы друг от друга; их дифференцируют по антигенной структуре и по факторам патогенности.

ЭПКП – вызывают эшерихиозы у детей до 1 года (чаще у детей, находящихся на искусственном вскармливании). Возбудители поражают эпителий тонкого кишечника: адсорбируясь на поверхности энтероцитов за счет белка наружной мембраны (интимина), размножаются здесь и повреждают микроворсинки, вызывая их отторжение. Развивающаяся при этом воспалительная реакция обусловлена действием эндотоскина, который освобождается при разрушении кишечных палочек. Основные клинические проявления: диарея, рвота, срыгивание пищи, признаки обезвоживания организма, гипотрофия. Течение болезни – тяжелое, может длиться неделями.

ЭТКП вызывают холероподобные заболевания у детей и взрослых. При помощи пилей они прикрепляются к эпителию нижних отделов тонкого кишечника, размножаются благодаря CF (фактор колонизации) и продуцируют 2 типа токсинов: LT (термолабильный, по механизму действия напоминает экзотоксин холерного вибриона) и ST (термостабильный). LT и ST увеличивают в клетках эпителия содержание цАМФ и цГМФ соответственно, что вызывает нарушение транспорта молекулярного железа и повышенному выходу воды из клеток. Это нарушает водно-солевой баланс в кишечнике и приводит к развитию водянистой диареи. Заболевание по характеру течения напоминает легкую форму холеры (в литературе его часто называют диареей путешественников).

ЭИКП вызывают дизентериеподобное заболевание у детей и взрослых. Адсорбируются на клетках эпителия нижних отделов толстой кишки, проникают внутрь клеток, размножаются, выделяют шигеллоподобный токсин и разрушают клетки. Распространяясь по межклеточным пространствам, они поражают соседние клетки, образуя язвы. Клинические симптомы: вначале – водянистая диарея, затем в испражнениях появляется примесь слизи и крови.

ЭГКП – возбудители геморрагической диареи и гемолитического уремического синдрома, поражая преимущественно детей. Возбудители выделяют шигелоподобный цитотоксин, вызывающий разрушение эндотелия сосудов (блокирует синтез белков на рибосомах) кишечника и почек, в результате чего развиваются ишемия и некроз клеток. Клинически наблюдается геморрагический колит (кровавый понос) и гемолитический уремический синдром (гемолитическая анемия и почечная недостаточность), которые протекают тяжело и нередко с летальным исходом.

ЭАКП (описаны в 1985 г.у) способны быстро прикрепляться к поверхности клеток и колонизировать разные отделы кишечника, но чаще поражают толстую кишку. Цитотоксинов они не образуют, в клетки не проникают. Клинически заболевание характеризуется упорным диарейным синдромом.

Иммунитет.

После перенесения эшерихиозов формируется гуморальный типоспецифический иммунитет, наблюдается выработка местного иммунитета (SIgA). Образующие антитела не обладают протективными свойствами.

У детей первого года жизни пассивный трансплацентарный иммунитет обеспечивается проходящими через плаценту антителам и антителам, поступающими с материнским молоком. Также с женским молоком передаются и мукополисахариды, способствующие размножению лакто- и бифидобактерий – антагонистов возбудителей эшерихиозов.

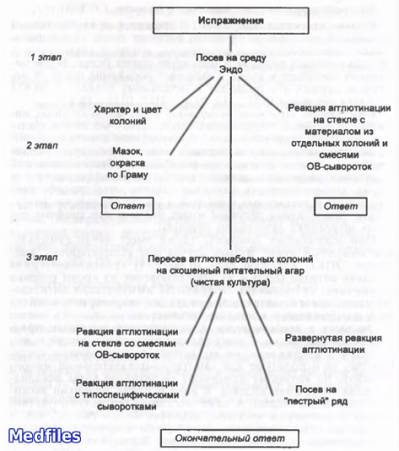

Микробиологическая диагностика.

Исследуемый материал: при кишечных эшерихиозах – испражнения, рвотные массы, у грудных детей мазки из зева, при эндогенной инфекции – материал из соответствующего очага (моча, отделяемое раны, кровь…).

1. Бактериоскопический метод.

2. Бактериологичекий метод (основной) – выделение чистой культуры возбудителя, ее идентификация, определение чувствительности к антибиотикам.

3. Серологический метод:

* РА с поли-(ОВ) и моновалентными агглютинирующими эшерихиозными сыворотками;

4. Молекулярно-биологический метод (ПЦР, ДНК-зонды).

Специфическая профилактика не разработана.

Неспецифическая профилактика: ранняя диагностика, изоляция больных, регулярное профилактическое обследование работников детских учреждений и ЛПУ. Большое значение имеет строгое соблюдение санэпидрежима в этих учреждениях.

Принципы терапии: диета, ХТП (нитрофураны, фторхинолоны), при генерализованных формах – антибиотики с учетом чувствительности, спецефическое лечение – коли-бактериофаг, лакто- и бифидосодержащие пробиотики.

Занятие № 11

Тема. Контрольное занятие по кишечным инфекциям и зоонозам

Энтеробактерии, их классификация, общая характеристика семейства, антигенная структура, экология.

Семейство кишечных бактерий (Enterobacteriaceae) объединяет обширную группу грамотрицательных неспорообразующих палочек. Они широко распространены в природе, обитают в кишечнике человека и животных. Среди них встречаются сапрофиты, условно-патогенные бактерии и патогенные виды.

Энтеробактерии делят на:

1) патогенные (шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, иерсинии и др.) - могут вызывать у человека острые кишечные инфекции.

2) условно-патогенные (37 родов) - могут вызывать гнойно-воспалительные заболевания и пищевые токсикоинфекции.

Классификация

Согласно классификации Берджи семейство энтеробактерий делится на 40 родов, роды – на виды. В ряде случаев возможна внутривидовая дифференциация на:

2) серогруппы и серовары;

Эта дифференциация необходима для эпидемиологического анализа, т. е. для установления источника и путей распространения инфекции.

Наибольшее значение имеют роды:

1) род Escherichia, включающий группу кишечной палочки;

2) род Salmonella, куда входят возбудители брюшного тифа, паратифов и пищевых токсйкоинфекций;

3) род Shigella— возбудители бактериальной дизентерии;

4) род Proteus, включающий группу протея;

5) род Klebsiella — группа капсульных бактерий, возбудителей инфекций дыхательных и мочевых путей.

Энтеробактерии – грамотрицательные палочки средней величины с закругленными концами, располагающиеся беспорядочно. Одни из них подвижны за счет жгутиков, другие неподвижны. Являются факультативными анаэробами.

Они нетребовательны к питательным средам. На мясопептонном агаре образуют однотипные колонии. Средней величины, круглые, гладкие, выпуклые, блестящие, бесцветные. В мясопептонном бульоне растут, давая равномерное помутнение.

Биохимические тесты общие для всего семейства. На основании этих тестов семейство энтеробактерий дифференцируют от других, сходных по морфологии.

1) ферментируют глюкозу до кислоты или до кислоты и газа;

2) редуцируют нитраты в нитриты;

3) каталаза +, оксидаза —, OF-тест ++.

Антигены энтеробактерий состоят из:

1) О-антигена, который локализуется в клеточной стенке. По химической природе это глюцидолипоидный комплекс;

2) К-антигена (это поверхностный, капсульный антиген);

3) Н-антигена (термолабильного, жгутикового); его имеют подвижные энтеробактерии;

4) пилифимбриального антигена; он есть у бактерий, имеющих ворсинки, пили, фимбрии.

Классификация энтеробактерий

Классификация энтеробактерий основана на их биохимических свойствах. Согласно классификации Берджи семейство энтеробактерий делится на 40 родов, роды – на виды. В ряде случаев возможна внутривидовая дифференциация на:

2) серогруппы и серовары;

Эта дифференциация необходима для эпидемиологического анализа, т. е. для установления источника и путей распространения инфекции.

Экология.Множество представителей семейства являются частью нормальной микрофлоры кишечника и могут быть найдены в кишечнике человека и других животных, тогда как остальные обитают в почве, воде или паразитируют на различных растениях и животных. Главный путь распространения фекально-оральный, контактный.

Эшерихии, классификация, их роль как нормального обитателя кишечника в жизнедеятельности организма человека. Банальная кишечная палочка как условно-патогенный микроорганизм, роль в патологии человека.

Кишечная палочка - основной представитель рода Escherichia, семейства Enterobacteriaceae, относящегося к отделу Gracilicutes.

Эшерихии (лат. escherichia) — род грамотрицательных, споронеобразующих, факультативно анаэробных бактерий. Наиболее распространенные аэробные бактерии кишечника, способные при определенным условиях вызывать обширную группу заболеваний человека, как

кишечной (диарея), так и внекишечной (бактеремия, инфекции мочевыводящих путей и др.) локализации.

Эшерихии входят в состав микрофлоры толстого кишечника млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб.

Классификация

Род эшерихии (лат. escherichia) входит в семейство энтеробактерии(лат. enterobacteriaceae), порядок энтеробактерии (лат.enterobacteriales), класс гамма-протеобактерии (лат. γ proteobacteria), тип протеобактерии (лат. proteobacteria), царство бактерии.

В род эшерихии входят следующие виды: escherichia albertii, escherichia blattae, escherichia coli, escherichia fergusonii, escherichia hermannii, escherichia vulneris.

Эшерихии относятся к так называемым колиформным бактериям.

*Термин "Колиформные организмы" (или "колиформные бактерии") относится к классу граммотрицательных бактерий, имеющих форму палочек, в основном живущих и размножающихся в нижнем отделе пищеварительного тракта человека и большинства теплокровных животных (например, домашнего скота и водоплавающих птиц) и способных ферментировать лактозу при 35-37 оС с образованием кислоты, газа и альдегида. В воду попадают, как правило, с фекальными стоками и способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя и лишены (в подавляющем большинстве) способности к размножению.

Кишечная палочка

Наибольшее значение имеет вид E. coli, которые по патогенности делят на:

1) патогенные (диарейные);

2) условно-патогенные (входят в состав нормальной микрофлоры кишечника).

Условно-патогенная кишечная палочка, в норме и патологии человека

Эшерихии являются условно-патогенными микроорганизмами. Как сапрофиты они постоянно встречаются в толстом кишечнике человека и играют положительную роль, принимая участие в синтезе витаминов К, группы В и других веществ. Они обладают антагонистическими свойствами по отношению к возбудителям дизентерии, брюшного тифа и различным гнилостным микробам кишечника. Эта их способность подавлять рост патогенных микробов семейства кишечных бактерий была использована для приготовления лечебных и профилактических препаратов при соответствующих кишечных инфекциях (например, колибактёрин Перетца). Отсутствие кишечной палочки в толстом кишечнике приводит к тяжелому дисбактериозу. Вместе с тем при определенных условиях (ослабление защитных сил организма) кишечная палочка проникает в различные органы и ткани, вызывая гнойно-воспалительные заболевания: перитонит, пиелит, цистит, холецистит, отит, эндометрит и др. У маленьких детей кишечная палочка при снижении сопротивляемости может из толстого кишечника поступать в тонкий, вызывая тяжелую интоксикацию. Попадая в кровь (во время операций и родов) из пораженных органов и тканей, она может быть причиной тяжелого сепсиса. Механизм возникновения такого рода заболеваний эндогенный, они не передаются от больного человека здоровому.

Попадая в пищевые продукты и размножаясь в них, эти бактерии могут быть причиной пищевой токсикоинфекции.

Диареегенные кишечные палочки – возбудители колиэнтеритов, дизентериеподобных и холероподобных заболеваний. Их биологические свойства, факторы патогенности, антигенная структура. Патогенез и эпидемиология, лабораторная диагностика, профилактика кишечных инфекций, вызванных диареегенными штаммами кишечной палочки.

1. Энтеротоксигенные E.coli имеют высокомолекулярный термолабильный токсин, схожий по действию с холерным, вызывают холероподобную диарею (гастроэнтериты у детей младшего возраста, диарею путешественников и др.).

2. Энтероинвазивные кишечные палочки Энтеропатогенные E.coli - основные возбудители диареи у детей. В основе поражений — адгезия бактерий к эпителию кишечника с повреждением микроворсинок. Характерна водянистая диарея и выраженное обезвоживание.

3. Энтерогеморрагические кишечные палочки вызывают диарею с примесью крови (геморрагический колит), гемолитико — уремический синдром (гемолитическая анемия в сочетании с почечной недостаточностью). Наиболее частый серотип энтерогеморрагических кишечных палочек — О157: Н7.

4. Энтероадгезивные E.coli не образуют цитотоксины, слабо изучены.

Заболевания, вызываемые эшерихиями, делят на две группы:

1) эндогенные колиинфекции; вызываются собственной кишечной палочкой, которая при снижении иммунологической реактивности вызывает гнойно-воспалительные заболевания;

2) экзогенные колиинфекции – эшерихиозы. Это типичные кишечные инфекции, вызываются только патогенными E. coli, попавшими в организм извне. Основной источник – человек.

В зависимости от наличия различных факторов патогенности диареегенные кишечные палочки разделены на пять основных типов: энтеротоксигенные, энтероинвазивные, энтеропатогенные, энтерогеморрагические, энтероадгезивные. Для патогенных кишечных палочек характерна выработка бактериоцинов (колицинов).

1. ЕТЕС – энтеротоксигенные эшерихии коли. Обладают тропизмом к эпителию тонкого кишечника. Попав в организм, они прикрепляются к рецепторам мембран энтероцитов. У них есть СФ-фактор колонизации, за счет которого они заселяют эпителиальные клетки тонкого кишечника. Внутрь клеток они не проникают, и воспаление не развивается.

Они продуцируют экзоэнтеротоксин, синтез которого кодируется плазмидой. Этот токсин состоит из:

1) ЛТ-термолабильной фракции;

2) СТ-термостабильной фракции.

Токсин обладает цитотоническим действием. В результате его воздействия нарушается процесс энтеросорбции, что ведет к развитию диарейного синдрома. Клинически заболевание протекает как легкая форма холеры.

2. EIEC – энтероинвазивные эшерихии коли. Обладают тропизмом к эпителиальным клеткам толстого кишечника. Факторами их вирулентности являются наличие на поверхности клеточной стенки белков наружной мембраны, способность к инвазии и внутриклеточному размножению. Размножение бактерий приводит к гибели клетки. На месте погибших клеток образуются язвы и эрозия, окруженные воспалением. Вызывают профузную диарею с примесью крови и большим количеством лейкоцитов (показатель инвазивного процесса) в испражнениях. Клинически напоминает дизентерию. Штаммы имеют некоторое сходство с шигеллами (неподвижные, не ферментируют лактозу, обладают высокими энтероинвазивными свойствами).

3. EPEC – энтеропатогенные эшерихии коли. Вызывают энтероколиты у детей до года. Поражается эпителий тонкого кишечника. Фактор вирулентности – способность к ограниченной инвазии.

4. EHEC – энтерогеморрагические эшерихии коли. Обладают тропизмом к эпителиальным клеткам толстого кишечника. Фактор вирулентности – продукция двух типов шигоподобных токсинов (SLT). Вызывают гемоколит.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также: