Чем питаются паразитические растения и животные органическими веществами

Чем питаются растения? Дело в том, что для нормального роста и развития этих организмов необходимы особые условия. Какие именно? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Что такое питание

Осуществление процесса обмена веществ является признаком всех живых организмов. Его составной частью и является питание. Его суть заключается в поступлении веществ к тканям и органам, их преобразовании и усвоении. Чем питаются растения? Подобно другим существам, им необходима энергия, заключенная в связях сложных химических соединений. Особенностью большинства растений является то, что все необходимые элементы они получают из воздуха и почвы. Для человека знания о значении питания для растений имеет огромное значение, поскольку позволяют значительно увеличить урожайность.

Способы питания организмов

По типу питания организмы можно объединить в две группы. Это авто- и гетеротрофы. Представители первых самостоятельно синтезируют органические вещества. К ним относятся растения и некоторые виды бактерий. Для создания органики автотрофы используют разные виды энергии. В зависимости от этого различают фото- и хемотрофы. Растения и сине-зеленые водоросли в ходе биосинтеза используют энергию солнечного излучения. Некоторые виды бактерий в ходе питания окисляют различные минеральные соединения. Они относятся к группе хемотрофов.

Животные, грибы и часть бактерий питаются уже готовыми органическими соединениями, поглощая их разными способами. Такие организмы называют гетеротрофами.

В природе существуют необычные виды растений. И способ их питания может изменяться в зависимости от условий окружающей среды. Это миксотрофы. Они способны к фотосинтезу, а при необходимости могут поглощать и готовую органику. Их примерами являются росянка и эвгленовые водоросли.

Минеральное питание растений

Каждый огородник знает, что урожайность во многом определяется количеством влаги и плодородием почвы. Действительно, для роста растениям необходимы растворы минеральных солей, которые они поглощают при помощи корня. По элементам проводящей ткани они передвигаются по стеблю к листьям. Такой ток веществ называется восходящим. Это и есть почвенное питание растений.

Какие элементы являются самыми важными? Прежде всего это магний, кальций, фосфор, железо и сера. Это макроэлементы, которые необходимы растениям в больших количествах. Каждый из них незаменим. Не меньшее значение для развития корня и побега имеют микроэлементы. К ним относятся кобальт, медь, бор, цинк и молибден. В агротехнических целях эти компоненты вносятся в почву в качестве удобрений.

Особое значение для роста побега имеет азот. Если вы увидели, что листья и стебли растений на вашем участке начали желтеть и вянуть - это явный признак нехватки этого элемента. Достаточное количество азота содержит воздух. Он составляет практически 78% в этой газовой смеси. Но растения не способны усваивать атмосферный азот. Природными помощниками в этом вопросе являются нитрифицирующие бактерии. Они преобразуют атмосферный азот в растворимые соли. Их и поглощают растения из почвы вместе с водой. Человек вносит азот в виде различных удобрений - калийной селитры, карбамидов, сульфатов аммония. Добавлять в почву их необходимо весной, когда начинается формирование побега.

Эффективность минерального питания растений зависит от содержания в почве воды. Дело в том, что растения могут поглощать все необходимые им вещества только в растворенном виде. Поэтому в засушливой местности многие растения не выживают. Но чрезмерное увлажнение также не приносит пользы. Корни начинают загнивать и постепенно отмирают.

Важным компонентом почвы является воздух. Хорошая аэрация также является необходимым условием развития корня, а значит, и других частей растения. Рыхлению почвы способствует не только человек, но и ее обитатели. Дождевые черви и насекомые проделывают в ней многочисленные ходы. При этом они обогащают почву кислородом и перемещают органические вещества с ее поверхности вглубь.

Воздушное питание растений

Дыхание и фотосинтез являются противоположными процессами. Они являются жизненно необходимыми и в растении протекают одновременно. В чем суть воздушного питания растений? В листья поступает углекислый газ, который вступает в сложную многоступенчатую реакцию с другими неорганическими веществами. В результате образуется глюкоза, которую растения используют в качестве источника энергии. Этот процесс называется фотосинтезом.

Почвенное и воздушное питание растений тесно взаимосвязаны. Органика, которая образуется в листьях, поступает к подземным частям. И наоборот, водные растворы минеральных компонентов передвигаются из корня к побегу.

Что такое фотосинтез

Питание растений биология рассматривает в планетарном масштабе. В ходе фотосинтеза образуется не только моносахарид глюкоза, но и кислород. Этот газ необходим для дыхания не только животным, грибам и бактериям, но и самим растениям.

Процесс фотосинтеза происходит в два этапа: световой и темновой. Солнечная энергия поглощается зеленым пигментом хлорофиллом. В результате этого первоначально происходит фотолиз воды: под действием солнечного света она разлагается на кислород и водород. Далее осуществляется процесс восстановления углекислого газа. Для этого солнечный свет уже не нужен.

Необходимые условия

Чем питаются растения в ходе фотосинтеза? Этот процесс происходит в особых структурах клеток растений, которые называются пластидами хлоропластами. Они имеют зеленый цвет, обусловленный наличием красящих веществ - пигментов. Пластиды этого вида содержат хлорофилл.

Для протекания фотосинтеза необходимы вода и углекислый газ. Начинается химическая реакция только при наличии солнечного света. Углекислый газ проникает в растение через устьица листьев, а воду всасывают корни из почвы.

Насекомоядные

На примере этой группы организмов можно рассмотреть необычные способы питания растений. Этих представителей называют насекомоядными, или хищными. В природе их насчитывается более 600 тысяч видов.

Они имеют ловчие аппараты, с помощью которых охотятся на насекомых. При этом данные растения способны и к автотрофному питанию. Способность поглощать готовую органику делает их менее зависимыми от азота, содержащегося в почве.

Большинство хищных растений являются многолетними травами, иногда встречаются небольшие кустарники. Их типичными примерами являются росянка и пузырчатка. Самое крупное растение-хищник растет на территории Австралии. Это гигантский библис. Жертвами этого кустарника являются насекомые, ящерицы и даже лягушки.

Для охоты у них есть целый ряд приспособлений. Листья видоизменены в специальные ловчие органы. Они имеют железы, которые выделяют пищеварительные ферменты.

Паразитические виды

Для этих растений минеральное питание утратило свое значение. Они неспособны к фотосинтезу или осуществляют его частично. Паразитические виды питаются соками других растений. К примеру, заразиха получает вещества подсолнечника или тыквы.

Известным паразитом является повилика. Ее корень развивается лишь во время прорастания семени. Потом он засыхает, а стебель обвивает растение-хозяина. Повилика крепится к нему с помощью присосок, или гаусторий. Через них происходит всасывание всех (как минеральных, так и органических) веществ. Растения-паразиты приводят к массовой гибели многих культурных растений.

Систематики насчитывают более 4 тысяч видов паразитов. Среди них - представители семейств раффлезиевых. Это растение известно гигантскими размерами своего цветка, достигающего метра в диаметре. Само растение полностью погружено в побег и корень хозяина. Снаружи можно увидеть только цветки.

Еще одним примером паразитов является омела, которая относится к семейству санталовых. Она поселяется на тополях. Стоит сказать, что омела не утрачивает способности к фотосинтезу, однако водные растворы минералов получает с помощью гаусторий.

Полупаразиты

Как и омела, эта группа организмов обеспечивает себя органическими веществами в ходе фотосинтеза. А вот почвенное питание растений затруднено. Дело в том, что у полупаразитов плохо развиты подземные органы. Процесс затрудняется также отсутствием или недостаточным количеством корневых волосков. Для поглощения воды полупаразиты имеют видоизмененные органы. Это корневые присоски. Примерами растений с таким типом питания являются иван-да-марья и погремки.

Вместо послесловия

Итак, в нашей статье мы разобрали, чем питаются растения. Большинство из них являются автотрофами. Это значит, что они осуществляют процесс фотосинтеза. В его ходе в хлоропластах из воды и углекислого газа образуется моносахарид глюкоза и кислород. Происходит это при наличии солнечного света. Среди растений встречаются и виды с гетеротрофным питанием. Они имеют ловчие аппараты, с помощью которых охотятся на мелких животных. Переваривание их происходит при помощи ферментов, которые выделяются специальными железами. Еще одной группой растений являются паразиты. Они частично или полностью утрачивают способность к фотосинтезу и питаются водными растворами других растений.

Все живые организмы, обитающие на Земле, представляют собой открытые системы, зависящие от поступления вещества и энергии извне. Процесс потребления вещества и энергии называется питанием. Химические вещества необходимы для построения тела, энергия - для осуществления процессов жизнедеятельности.

Существует два типа питания живых организмов: автотрофное и гетеротрофное.

Автотрофы (автотрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (растения и некоторые бактерии). Иначе говоря, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей (см. приложение № 37). В зависимости от источника энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов.

Фототрофы — организмы, использующие для биосинтеза световую энергию (растения, цианобактерии).

Хемотрофы — организмы, использующие для биосинтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и др.),

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения (животные, грибы и большинство бактерий).

По способу получения пищи гетеротрофы делятся на фаготрофов (голозоев) и осмотрофов.

Фаготрофы (голозои) заглатывают твердые куски пищи (животные), осмотрофы (см. приложение № 38) поглощают органические вещества из растворов непосредственно через клеточные стенки (грибы, большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы делятся на биотрофов и сапротрофов.

Биотрофы питаются живыми организмами. К ним относятся зоофаги (питаются животными) и фитофаги (питаются растениями), в том числе паразиты.

Сапротрофы используют в качестве пищи органические вещества мертвых тел или выделения (экскременты) животных. К ним принадлежат сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения (сапрофиты), сапротрофные животные (сапрофаги). Среди них встречаются (см. приложение № 39) детритофаги (питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных), копрофаги (питаются экскрементами) и др.

Некоторые живые существа в зависимости от условий обитания способны и к автотрофному, и к гетеротрофному питанию. Организмы со смешанным типом питания называются миксотрофами.

Миксотрофы — организмы, которые могут как синтезировать органические вещества из неорганических, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения (см. приложение № 40), представители отдела эвгленовых водорослей и др.).

Типы гетеротрофного питания:

1. Голозойный. Эти организмы захватывают пищу внутрь тела, где подвергается перевариванию. Перевариваясь в небольшие растворимые молекулы, которые могут всасываться и усваиваться организмом. Эти организмы обладают специальным пищеварительным трактом.

2. Сапрофитный. Эти организмы которые питаются мертвыми органическими в-вами. Они выделяют ферменты на продукт питания, которые под воздействием этих ферментов подвергаются пищеварению. Растворимые конечные продукты всасываются сапрофитом. Таким образом сапрофиты участвуют в уничтожении гниющих остатков путем разложения.

3. Симбиотический. Симбиоз — одна го форм совместного существования двух различных организмов.

4. Паразитический. Паразит - обитает внутри или на поверхности тела другого организма, называемого хозяином, и получают от него пищу и местообитания.

Бывают:

1. Эктопаразиты - обитающие на поверхности организма.

2. Эндопаразиты - обитающие внутри организма хозяина. Некоторые ж. о. в зависимости от условий обитания способны как к автотрофному, так и к гетеротрофному типу питания. Миксотрофы- организмы, которые могут как синтезировать органические в-ва, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения).

Путь превращения питательных веществ в усвояемую форму у них сходен и включает 2 процесса:

1. Расщепление больших и сложных молекул на более простые и растворимые.

2. Всасывание растворимых молекул и их транспорт к собственным тканям организма.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Все организмы на земле выполняют какие-либо функции, приносящие пользу или вред окружающей среде. Например, некоторые грибы пополняют свои запасы, уничтожая мертвые останки, а другие питаются за счет живых организмов.

Значение грибов в природе

Питательные вещества, разложенные грибами, в дальнейшем усваиваются другими растениями. Шляпочными видами питаются живые существа (животные и насекомые). Существуют и такие грибы, которые специально выращивают искусственным путем. Это шампиньоны и вешенки. Плесневелые грибы (аспергилл, пенициллы) используют для получения антибиотиков и даже твердых сыров. Спорынья (образующийся на злаковых культурах) применяется для борьбы со злокачественными опухолями.

Многие паразитические грибы причиняют вред живым организмам и растениям, вызывая заболевания. Немалый ущерб наносится древесине. Не рекомендуется использовать для деревянных построек зараженный строительный материал. Поскольку грибная культура может вызвать смертельное отравление, специалисты советуют относиться к ее сбору с большой осторожностью.

Особенности грибов паразитов (видео)

Грибы-симбионты

Симбиоз – сожительство различных организмов, при котором оба получают пользу. Грибы-симбионты участвуют в формировании двух симбиозов:

- лишайники, образованные в результате взаимодействия с водорослями и бактериями;

- микориза – с корневой системой растений.

Грибы, оплетая мелкие корни растительных организмов, питаются органическими веществами, входящими в их состав. Такие действия не наносят вред растениям, а способствуют впитыванию из почвы полезных веществ (азот, фосфор, микроэлементы) и воды.

Обычно шляпочные грибы относят к смешанному типу питания, которые могут получать органические вещества, как из растительных корней, так и перегноя.

- Подосиновик. Взаимодействует с осинами, дубами, ивами и тополями. Бурая шляпка в форме полушария имеет красноватый или оранжевый оттенок. Отделить слой кожицы без мякоти невозможно. Высота серой ножки до 18 см. Плодовое тело мясистое и плотное. Молодые особи упругие, а старые становятся рыхлыми. На изломе белая мякоть с течением времени синеет, а затем чернеет. Не обладает выраженным ароматом.

- Подберезовик. Произрастает возле березовых корней. В течение жизни шляпка гриба из сферической формы превращается в плоскую, напоминающую подушку. При повышенной влажности на ощупь становится липкой. Мякоть белого цвета плотной структуры в месте среза окисляется. У старых особей становится водянистой и рыхлой. Цилиндрическая ножка покрытая темно-серыми чешуйками.

- Масленок и рыжик. Селятся под хвойными породами деревьев. Маслята характеризуются слизистой кожицей, как будто покрытой маслом. Шляпки с формой полушария, достигающие 16 см в диаметре, окрашены в спектр цветов от коричнево-шоколадного до желто-бурого. По мере взросления форма распрямляется, превращаясь в плоскую. Цвет ножки обычно светлее. Мякоть сочная. Для рыжика характерна круглая шляпка с концентрическими окружностями и вдавленным центром. Оранжевая мякоть при соприкосновении с воздухом окисляется, приобретая зеленоватый оттенок.

Если уничтожить дерево-хозяина, то исчезнут и грибы, произрастающие под ними.

Грибы-сапрофиты

Сапротрофные организмы (редуценты, сапрофиты) питаются органическими соединениями, полученными в результате разрушения погибших животных и растений.

К сапрофитам относятся множество крупных грибов, состоящих из большого количества легких спор, позволяющих без усилий распространяться на другие источники питания.

Данная популяция грибов предпочитает селиться на остатках растительного происхождения:

- опавшая хвоя, листва;

- перья и рога;

- веточки;

- шишки;

- стебли однолетних трав;

- пни.

Из мертвых источников сапрофиты вытягивают питательные элементы. В зависимости от субстрата вырастают определенные виды грибов.

Поскольку все живые организмы имеют начало и конец, сапрофиты занимают немаловажную роль в круговороте веществ, уничтожая природную биомассу, состоящую из моноорганических веществ. К съедобным грибам относят:

Среди сапротрофных организмов есть и непригодные в пищу, которые представляют опасность для жизни человека.

Чем опасны грибы для человека (видео)

Грибы – паразиты

В отличие от грибов, выполняющих полезную деятельность, паразитирующие организмы не приносят пользы растению-хозяину, а разрушают его еще при жизни. Заражение дерева происходит через поврежденную кору. Споры грибов, перемещаемы с потоком воздуха, проникают через оголившиеся места и поселяются на древесине.

Во избежание заражения плодовых деревьев, необходимо своевременно предпринимать профилактические меры: полив в летние месяцы, укрытие на зиму, изоляция ранок при помощи садового вара. В случае появления паразитирующего нароста на стволе, дерево рекомендуется уничтожить, лучше сжечь.

Паразитирующие грибы бывают однолетниками и многолетниками, способными прожить до 25 лет. Различные виды особей отличаются друг от друга окрасом, формой, структурой, размером и продолжительностью жизни. По форме плодовые тела бывают полусферическими или шляпочными, а также схожими с копытом либо острием пики. Встречаются и бесформенные наросты в виде выпуклых или слоистых тел. Многолетники способны набирать до 10 кг веса и вырастать до размеров одного метра. Цветовой спектр паразитов также разнообразен. Структура тела бывает подобна древесине, либо мягкой коже.

Расселяясь на живых растениях, грибы питаются органическими веществами живых клеток хозяина. В результате дереву наносится огромный урон. Поселившись на сельскохозяйственных культурах, они приводят к образованию опасных болезней и уменьшают урожай.

Некоторые паразиты умеют хорошо приспосабливаться к хозяину, в начальной стадии стимулируя его развитие. Они питаются за счет образованных наростов, не развивая мицелии внутри дерева.

Шляпочные грибы обычно относятся к сапротрофам. Реже встречаются паразиты, например, опенок. Вступая в симбиоз с корневой системой, грибы пронизывают ее микоризами, оплетающие корневые отростки.

Наличие кольца на ножке опенка легло в название гриба. Предпочитает расти большими колониями. Его солят, жарят, маринуют. Ценится за большое содержание минеральных веществ. Всего в 100 гр продукта находится суточная потребность организма в данных элементах.

Поскольку опята вызывают гниль дерева, они являются опасными паразитами. Черные шнурки грибницы проникают сквозь кору и, выделяя токсичные вещества, поражают древесину. В результате за 1-3 года может погибнуть молодое деревце. Старый экземпляр погибает через 10 лет. После того как на дереве поселяется гриб, его рост замедляется. Защитные вещества, которые вырабатывает дерево, не могут остановить процесс, а лишь только замедлить.

Грибом-паразитом, питающиймся соком дерева, является трутовик. Существует несколько разновидностей данной популяции. Хотя ядовитых представителей очень мало, в основном их используют в кулинарии из-за твердого тела. Некоторые виды считаются деликатесами. По вкусу серно-желтый трутовик напоминает куриное мясо. В некоторых странах трутовики специально культивируют на фермах.

Принимать в пищу следует молодые экземпляры трутовиков, собранные на лиственных породах. Особи, растущие на хвойных деревьях, грозят легким отравлением. Опытные грибники рекомендуют употреблять в пищу только хорошо известные грибные популяции.

Основные различия между грибами-сапрофитами и паразитами

Неправильно считать, что любые микроорганизмы, которые питаются органической пищей, являются паразитическими. К паразитам причисляют те организмы, которые выживают за счет других. Они могут селиться как внутри какого-либо тела, так и снаружи.

Сапрофиты питаются только останками растений либо животных. К ним относятся почвенные и плесневые грибы, а также плесневые бактерии. Таким образом, основные отличия между сапрофитами и паразитами заключается в нескольких особенностях:

- Метод существования и характер питания организмов: паразитические особи питаются за счет органических структур живого хозяина; сапрофиты живут на мертвых растительных телах.

- В отличие от паразитов, сапрофиты обычно не причиняют вред человеческому организму.

- Средой обитания для сапрофитов могут быть как живые, так и неживые структуры. Паразиты живут только в живом организме.

В некоторых случаях грибы из паразитов превращаются в сапрофитов, которые первоначально селятся на живых растениях, а после их гибели продолжают жить, питаясь мертвой древесиной. Такие грибы называются симбионтами.

Интересные факты о грибах (видео)

Грибы не обходят ни одно растительное сообщество, принимая участие в их жизни. Они тесно с ними сотрудничают, обеспечивая минерализацию органических элементов, а также активно участвуют в круговороте веществ в природе.

Все живые организмы, обитающие на Земле, представляют собой открытые системы, зависящие от поступления вещества и энергии извне. Процесс потребления вещества и энергии называется питанием. Химические вещества необходимы для построения тела, энергия - для осуществления процессов жизнедеятельности.

Существует два типа питания живых организмов: автотрофное и гетеротрофное.

Автотрофы (автотрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода углекислый газ (растения и некоторые бактерии). Иначе говоря, это организмы, способные создавать органические вещества из неорганических — углекислого газа, воды, минеральных солей (см. приложение № 37). В зависимости от источника энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов и хемоавтотрофов.

Фототрофы — организмы, использующие для биосинтеза световую энергию (растения, цианобактерии).

Хемотрофы — организмы, использующие для биосинтеза энергию химических реакций окисления неорганических соединений (хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, железобактерии, серобактерии и др.),

Гетеротрофы (гетеротрофные организмы) — организмы, использующие в качестве источника углерода органические соединения (животные, грибы и большинство бактерий).

По способу получения пищи гетеротрофы делятся на фаготрофов (голозоев) и осмотрофов.

Фаготрофы (голозои) заглатывают твердые куски пищи (животные), осмотрофы (см. приложение № 38) поглощают органические вещества из растворов непосредственно через клеточные стенки (грибы, большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы делятся на биотрофов и сапротрофов.

Биотрофы питаются живыми организмами. К ним относятся зоофаги (питаются животными) и фитофаги (питаются растениями), в том числе паразиты.

Сапротрофы используют в качестве пищи органические вещества мертвых тел или выделения (экскременты) животных. К ним принадлежат сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения (сапрофиты), сапротрофные животные (сапрофаги). Среди них встречаются (см. приложение № 39) детритофаги (питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных), копрофаги (питаются экскрементами) и др.

Некоторые живые существа в зависимости от условий обитания способны и к автотрофному, и к гетеротрофному питанию. Организмы со смешанным типом питания называются миксотрофами.

Миксотрофы — организмы, которые могут как синтезировать органические вещества из неорганических, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения (см. приложение № 40), представители отдела эвгленовых водорослей и др.).

Типы гетеротрофного питания:

1. Голозойный. Эти организмы захватывают пищу внутрь тела, где подвергается перевариванию. Перевариваясь в небольшие растворимые молекулы, которые могут всасываться и усваиваться организмом. Эти организмы обладают специальным пищеварительным трактом.

2. Сапрофитный. Эти организмы которые питаются мертвыми органическими в-вами. Они выделяют ферменты на продукт питания, которые под воздействием этих ферментов подвергаются пищеварению. Растворимые конечные продукты всасываются сапрофитом. Таким образом сапрофиты участвуют в уничтожении гниющих остатков путем разложения.

3. Симбиотический. Симбиоз — одна го форм совместного существования двух различных организмов.

4. Паразитический. Паразит - обитает внутри или на поверхности тела другого организма, называемого хозяином, и получают от него пищу и местообитания.

Бывают:

1. Эктопаразиты - обитающие на поверхности организма.

2. Эндопаразиты - обитающие внутри организма хозяина. Некоторые ж. о. в зависимости от условий обитания способны как к автотрофному, так и к гетеротрофному типу питания. Миксотрофы- организмы, которые могут как синтезировать органические в-ва, так и питаться готовыми органическими соединениями (насекомоядные растения).

Путь превращения питательных веществ в усвояемую форму у них сходен и включает 2 процесса:

1. Расщепление больших и сложных молекул на более простые и растворимые.

2. Всасывание растворимых молекул и их транспорт к собственным тканям организма.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Паразитизм очень широко распространён в природе, поэтому не удивительно, что очень многие животные являются паразитами. Не обошёл стороной паразитизм и человеческий род, поэтому в мире не найдётся ни одного человека, который бы за свою жизнь не столкнулся с животными паразитами. В данной статье можно увидеть список и ознакомиться с примерами таких организмов.

Все они делятся учёными и врачами на обширные категории. Подобное деление необходимо для того, чтобы легче идентифицировать паразитов, диагностировать их и назначать лечение тем, кто от них страдает.

Классификация паразитов

Паразитами в широком смысле называют таких видов животных, которые питаются органическими веществами других животных, не убивая при этом своих жертв. Нередко паразиты живут на теле или внутри организма. В таких случаях питающий организм называется хозяином.

Паразитическими животными могут быть как микроскопические существа, которых невозможно увидеть невооружённым взглядом, так и огромные особи, превышающие по размерам длину человеческого тела. Совершенно разное влияние оказывают они на хозяина: некоторые живут, развиваются и размножаются практически бессимптомно на протяжении многих лет, а отдельные виды являются очень опасными, поскольку вызывают резкое ухудшение вплоть до летального исхода.

Чтобы понять, какие бывают животные паразиты, следует знать, что всех таких организмов классификация подразделяет на большие группы в зависимости от продолжительности контакта с хозяином и в зависимости от места расположения на теле.

В эту группу попадают те виды, которые весь жизненный цикл проводят автономно в открытом пространстве, а с хозяином контактируют только для того, чтобы получить пищу. Утолив свой голод, они опять отстраняются от жертвы. В большинстве случаев они относятся к кровососущим животным с достаточно высокой организацией, так простейшие не способны контролировать своё периодическое приближение и удаление от человека, связанное с питанием.

Примерами таких животных паразитов могут служить следующие виды:

- Постельный клоп. Кроме человека паразитирует и на других теплокровных, в том числе – на домашних животных. Размеры сильно зависят от состояния насыщения: взрослое насекомое в голодном состоянии может в длину быть всего 3 мм, а после насыщения увеличиваться до 8,5 мм. Самцы обычно значительно меньше самок. Хоботок, которым начинается ротовой аппарат, специально устроен таким образом, чтобы легко прокалывать кожные покровы. В место укуса впрыскивается специальный слюнной секрет, что делает проникновение хоботка менее болезненным. Насекомое проявляет активность в вечернее и ночное время.

- Комар. Паразитом человека являются только самки, поскольку их хоботок имеет подходящее строение для проникновения в кровеносные сосуды. У самцов пищевой аппарат редуцирован, и проколоть кожу они не могут. Кровяные белки самкам нужны для нормального размножения, поскольку эти вещества способствуют созреванию яиц и увеличению их количества у одной особи. Существует более 3,6 тыс. разновидностей, но в России встречается только 100 из них.

- Слепень. Напоминает крупных мух с толстым тельцем. В природе насчитывается около 4,4 тыс. видов, большинство из которых живут в прибрежных зонах, так как вода необходима для размножения. В слюне слепней содержится токсическое вещество, которое вызывает покраснение и отёк кожи. Антикоагулянты препятствуют свёртыванию крови, поэтому в месте укуса может долго наблюдаться кровотечение.

- Овод. Его распространение связано с поселениями человека, где человеческий кожный овод нападает на людей. В полёте проявляет высокую мобильность и скорость передвижения. После атаки возникают сильные болевые ощущения, а след на коже может сохраняться на протяжении нескольких лет.

К этой группе относятся паразитирующие организмы, которые длительное время или всю свою жизнь контактируют с хозяином. Продолжительное отделение от источника пищи становится причиной голода и смерти, поэтому существование вне питающего организма резко ограничено по времени.

В этом списке приведены примеры постоянных паразитов:

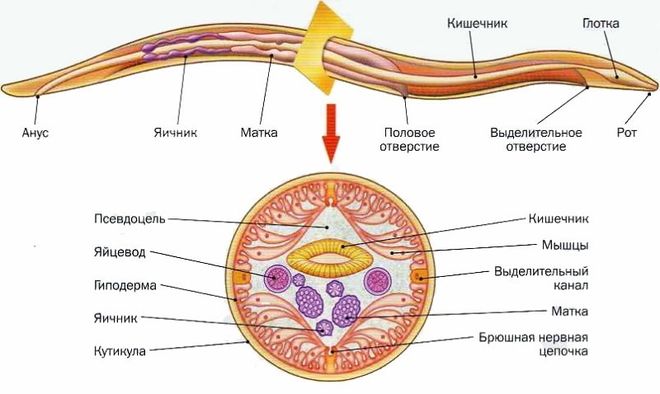

- Трихинелла. Вызывает опасное заболевание, симптомы которого могут продолжаться несколько лет и зависят от количества паразитирующих экземпляров. В некоторых случаях для больного трихинеллёз заканчивается смертью. Чаще всего трихины паразитируют в мышцах и тонкой кишке, что приводит к миалгии и нарушении пищеварительных процессов. Самым опасным считается проникновение трихин в головной мозг.

- Острица. Вызывает энтеробиоз, который характеризуется сильными расстройствами пищеварения. Из-за того, что самки выползают для откладывания яиц через анальное отверстие, в этой области ощущается сильный зуд. Больной во сне расчёсывает эту зону, во время чего под ногтями задерживаются множественные яйца остриц, что приводит к вторичному заражению. Если такого заражения не происходит, то половозрелая особь умирает и наступает самоизлечивание.

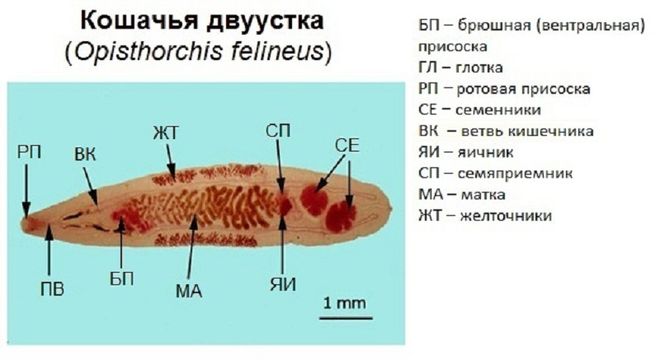

- Кошачья двуустка. Плоский червь небольшого размера, который попадает в человеческий организм во время поедания недостаточно обработанной термическим способом или вяленой рыбы. Симптомы начинаются через месяц после заражения в виде высокой температуры, боли в подреберье, тошноты, раздражение на коже и пр. Лечение не всегда приводит к окончательному выздоровлению, так как высока вероятность рецидивов.

К этому разряду относят таких паразитов, которые обитают во внутренних органах или внутри различных тканей постоянного хозяина – человека. Научное название этой группы – эндопаразиты. Все они по умолчанию относятся к постоянным, поскольку на то, чтобы внедриться и развиваться во внутреннем пространстве организма, необходимо время.

Таких видов существует много, к этой группе принадлежит самое большое количество паразитов человека. Наиболее распространённые из них такие:

- Человеческая аскарида. Для защиты от агрессивных веществ в пищеварительной системе, где обитает этот гельминт, его тело укрыто десятислойной кутикулой. Взрослая особь может вырастать до 40 см в длину. Вид очень плодовит, поэтому за один раз самка откладывает до 24 тыс. яиц, которые вместе с экскрементами выходят наружу. Яйца очень жизнеспособны, бывали случаи, когда они выдерживали до 5 лет в растворе формалина. Кроме кишечника животные могут паразитировать в лёгких, печени, сердце, ткани нервной системы.

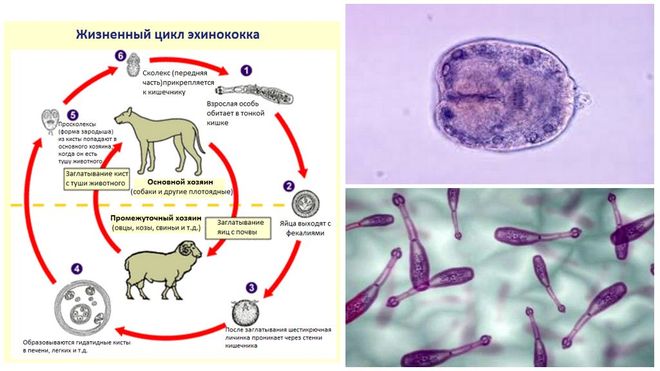

- Эхинококк. Небольшие гельминты длиной до 5 мм, не имеющие пищеварительной системы. Они всасывают питательные вещества через отверстия на переднем отделе головы. Главная опасность сопряжена с образованием эхинококковых кист, которые могут появиться в любом органе, куда эхинококк попадает с током крови. Лечение проводится только оперативным путём.

- Анкилостомы. Круглые черви, которые внедряются в слизистую оболочку кишечника. При этом животные постоянно выделяют особые ферменты, препятствующие процессу свёртывания крови, что провоцирует внутренние кровотечения, анемию, общую слабость. Специалисты считают, что в странах с жарким климатом акилостомозом заражены 50% населения, в умеренном климате заболевание встречается реже.

- Диоктофимы. Нематоды, вырастающие во взрослом состоянии до метра в длину. Чаще всего поселяются в почках, но могут обнаруживаться и в мочевом пузыре, мочеточниках, уретре. У больных возникают почечные колики, в моче появляется кровь или гной, возможно развитие почечной недостаточности. Заражение человека происходит во время проглатывания воды из заражённых водоёмов или при употреблении мяса рыб.

- Кровяной сосальщик (трематода). Вызывает шистосомоз – заболевание, больше всего распространённое в жарких странах. По данным ВОЗ в мире шистосомозом заражено около 207 млн. человек. Подразумевается длительное лечение в стационаре.

В эту группу объединяют животных, являющихся паразитами, живущими на внешних частях тела. Их можно встретить на кожных покровах, ногтевых пластинах, волосах и пр. Бороться с ними, как правило, легче, чем с эндопаразитами.

Самых распространённых паразитов можно увидеть в этом списке:

- Чесоточный зудень. Обитатель верхних и средних слоёв кожи, который вызывает чесотку. Заметить насекомое практически невозможно из-за малых размеров тела, но зато можно рассмотреть ходы, которые он выгрызает в коже. Питается чесоточный зудень кровью и успешно размножается внутри выгрызенных ходов. В ночное время возникает сильный зуд, больной может бессознательно расчёсывать поверхность тела до образования ран. При своевременном лечении прогноз благоприятный.

- Головная вошь. Животное обитает на волосистой части головы, провоцируя сильный зуд. Отличается плодовитостью, поэтому большинство методов лечения направлены на избавление от многочисленных гнид, в огромных количествах присутствующих на волосах. Заболевание может протекать в форме эпидемии.

- Кохлиомия. Эти личинки мясной мухи вызывают тяжёлое заболевание – кохлиомиаз. Муха откладывает личинки непосредственно в открытые раны, где и вылупляются личинки. Здесь они поедают плоть и увеличиваются в размерах. Чаще всего болезнь обнаруживается у жителей жарких стран.

- Железница угревая. Может поражать кожу лица или наружное ухо. Животное обитает в протоках сальных желез или в волосяных фолликулах. Нередко локализуется на ресницах. Болезнь, вызываемая угревой железницей – демодекоз – очень тяжело поддаётся лечению. В большинстве случаев не провоцирует симптомов, но при ослабевании иммунной системы хозяина приводит к аллергии, воспалению кожи и пр. Течение чаще всего хроническое.

Читайте также: