Интоксикация организма при непроходимости кишечника

Непроходимость кишечника – это острое состояние, которое характеризуется нарушением пассажа пищевых масс по желудочно-кишечному тракту. При наличии симптомов патологии необходимо обязательно обследоваться у специалиста, так как кишечная непроходимость может привести к тяжелым осложнениям.

Симптомы заболевания

- Боли в животе. Первоначально неприятные ощущения имеют схваткообразный характер, приступы боли возникают вместе с активизацией перистальтики кишечника. При возникновении боли пациент может кричать, метаться, садиться на корточки, становиться на колени или прижимать ноги к животу. В этих положениях ощущения становятся менее выраженными, однако общая интенсивность боли изменяется мало.

Рвота. Для кишечной непроходимости характерна многократная рвота, которая не сопровождается чувством облегчения. Патологические массы выделяются обильно. Их характер со временем может изменяться. Первоначально выходят остатки непереваренной пищи, затем больного рвет желчью. Позже выделяемые массы могут приобретать каловый характер.- Задержка стула и газов. При кишечной непроходимости дефекация полностью отсутствует до проведения терапевтических мероприятий. Вследствие этого пищевые массы накапливаются в желудочно-кишечном тракте, что приводит к сильному вздутию и асимметричности живота. В отличие от других патологий, метеоризма и интенсивного отхождения газов при данном состоянии нет.

- Интоксикационный синдром. При длительном наличии непроходимости развивается выраженная интоксикация организма, которая может проявляться повышением температуры, бледностью, потливостью. При тяжелом состоянии пациента появляются признаки повреждения шокового состояния – отсутствие выделения мочи, метаболические нарушения, повышение частоты дыхания. Чаще всего такие симптомы возникают на поздних стадиях, когда кишечная непроходимость осложняется перитонитом и сепсисом.

Таблица 1. Характерные отличия запора от кишечной непроходимости.

| Кишечная непроходимость | Запор |

| Полностью отсутствует отхождение каловых масс | Возможна дефекация, однако опорожнение кишечника может быть неполноценным |

| Выраженные боли в животе | Болевой синдром не характерен |

| Нет метеоризма | Часто сопровождается метеоризмом |

| Возникает выраженная асимметрия живота | Асимметрия живота не характерна |

| Всегда присутствует тошнота и многократная рвота | Тошнота и рвота практически не характерны, в редких случаях – однократная рвота |

| Выражены симптомы интоксикации | Общие симптомы не характерны |

Классификация

В основе развития кишечной непроходимости могут лежать различные механизмы, вследствие чего заболевание классифицируется на несколько основных типов: динамическую и механическую формы.

Динамическая кишечная непроходимость возникает вследствие нарушения активности перистальтики в пищеварительной системе. Она бывает двух видов:

- Спастическая. Нарушение пассажа по кишечнику появляется вследствие стойкого спазма мышц на каком-либо участке.

- Паралитическая. Непроходимость кишечника обусловлена выраженным снижением активности сократительных волокон – мышечным параличом.

Механическую кишечную непроходимость классифицируют на следующие типы:

Обтурационный. Нарушение возникает вследствие сдавления кишки какими-либо образованиями изнутри или извне.- Странгуляционный. Патологический элемент сдавливает брыжейку кишечника, что приводит к нарушению кровоснабжения органа и проявляется более интенсивным болевым синдромом.

- Смешанный. Патология сочетает проявления обтурации и странгуляции. В данную группу входит спаечная непроходимость, а также инвагинация – внедрение одной петли органа в другую с нарушением функциональной активности и питания обеих частей.

В зависимости от уровня, на котором возникает затруднение пассажа содержимого кишечника, выделяются следующие формы кишечной непроходимости:

- Высокая. Нарушение возникает на уровне тонкого кишечника.

- Низкая. Поражается пищеварительная система в области толстого кишечника.

- Полная непроходимость. Продвижение пищевого комка полностью отсутствует.

- Частичная (неполная) непроходимость. Возможно незначительное отхождение пищевых масс, однако большая часть содержимого кишечника не продвигается к выходу.

Острая непроходимость. Симптомы патологии развиваются очень быстро, течение быстро приводит к появлению общих симптомов.- Подострая непроходимость. Заболевание развивается медленнее, может маскироваться под запоры или другие нарушения пищеварения.

- Хроническая непроходимость. Встречается редко, может долгое время протекать бессимптомно до наступления обострения. Наиболее часто данная форма ассоциирована с частичной непроходимостью.

Причины

- формирование каловых или желчных камней в кишечнике;

- закупорка петли органа клубком гельминтов;

- эктопический рак кишечника;

- обтурация инородным телом;

- сдавление новообразованиями, разрастающимися в других органах;

- сдавление сосудов брыжейки, кровоснабжающих нижние отделы пищеварительной системы;

- ущемленные грыжи кишечника;

- инвагинации, завороты петель;

- рубцовые процессы в брюшной полости, спаечная болезнь.

тяжелые глистные инвазии;- сильные ушибы живота;

- нефролитиаз – камни в почках;

- кишечная или желчная колика;

- тяжелые дыхательные нарушения – плеврит, пневмония, пневмоторакс;

- переломы ребер;

- ишемическая болезнь сердца – приступ стенокардии, инфаркт;

- травмы черепа или спинного мозга;

- инфекционные процессы (например, дизентерия);

- болезнь Гиршпрунга;

- поражения сосудов – тромбоз мезентериальной артерии, васкулиты.

- перитонит;

- гемоперитонеум – скопление крови в брюшной полости;

- отравления ядами – солями тяжелых металлов;

- передозировка морфина;

- тяжелая форма пищевых интоксикаций;

- массивные операции на брюшной полости.

Диагностика

- Физикальное обследование. Предположить кишечную непроходимость на начальном этапе можно по физикальным данным. При перкуссии брюшной стенки прослушивается тимпанит, звук имеет притупленный и металлический оттенок. При аускультации (прослушивании) живота обнаруживается шум плеска, отмечается ускорение перистальтики.

Рентгенография брюшной полости. Основной методикой диагностики кишечной непроходимости является рентгенологическое исследование. Признаками нарушения пассажа считаются чаши Клойбера и кишечные арки. В петлях органа обнаруживается горизонтальный уровень жидкости, над которым возникают куполообразные просветления.- Рентгенологическое исследование с контрастом. В тяжелых диагностических случаях при выполнении рентгена может использоваться контраст – бариевая взвесь. Она вводится в пищеварительную систему, после чего проводится серия снимков. Это позволяет обнаружить локализацию непроходимости.

- Колоноскопия. Дополнительная методика диагностики, которая применяется при подозрении на низкую кишечную непроходимость. Исследование позволяет определить причину возникновения патологии. В некоторых случаях колоноскопия позволяется разрешить острую непроходимость, если она имеет обтурационный характер.

Лечение

При наличии симптомов кишечной непроходимости пациент должен обязательно обратиться к врачу. При подтверждении диагноза больной направляется в стационар.

При острой непроходимости за первые 6 часов необходимо восстановить пассаж пищи по кишечнику с помощью консервативных методик. При неэффективности таких мероприятий в обязательном порядке непроходимость ликвидируется с помощью хирургического вмешательства. Если у пациента развиваются осложнения (в первую очередь перитонит), то операция проводится сразу же.

Для снижения нагрузки на кишечник при кишечной непроходимости проводится декомпрессия желудочно-кишечного тракта. Содержимое пищеварительной системы выводится через назогастральный зонд. Такое мероприятие более эффективно при высокой непроходимости. При низкой рекомендуется провести пациенту сифонную клизму, которая может ликвидировать нарушение.

Параллельно с декомпрессией больному проводится симптоматическое лечение, направленное на купирование клинических проявлений заболевания:

- Спазмолитики (Дротаверин, Папаверин). Препараты снимают схваткообразные боли в животе и способствуют нормализации перистальтики.

- Стимуляторы кишечной моторики (Неостигмин). Препараты назначаются при наличии паралитической непроходимости.

- Паранефральная блокада. Процедура предполагает введение новокаина, что позволяет снизить чувствительность нервных волокон и снять боль.

- Солевые растворы (хлорид натрия, Дисоль, Трисоль). Препараты снижают выраженность интоксикации и улучшают общее состояние пациента.

Если после проведения данных мероприятий признаки кишечной непроходимости сохраняются, больного готовят к операции.

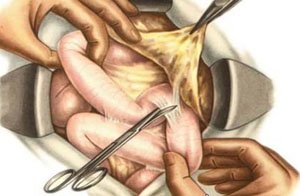

Тип операции зависит от уровня, на котором располагается кишечная непроходимость. Однако все вмешательства имеют сходные этапы:

- Обеспечение доступа к кишечнику.

- Обнаружение локализации непроходимости.

- Рассечение стенки органа, эвакуация содержимого.

- Оценка жизнеспособности кишечных петель.

- Удаление некротизированных участков.

- Наложение анастомоза на концы неповрежденного кишечника.

- Ушивание передней брюшной стенки.

При необходимости алгоритм операции дополняется другими манипуляциями. Так, при завороте кишок проводится раскручивание петель, устранение инвагинации. Спаечная непроходимость требует рассечения сращений и восстановления анатомического положения органов в брюшной полости.

При наличии непроходимости, вызванной неоперабельной опухолью, не всегда удается восстановить проходимость кишечника. В этом случае проводится наложение колостомы – подведение толстой кишки к поверхности брюшной стенки и сообщение ее полости с внешней средой. Это позволит выводить фекалии и купирует явление непроходимости. Данная операция является паллиативной (облегчающей существование), наличие стомы доставляет значительное неудобство пациенту, однако в некоторых случаях без такого вмешательства обойтись невозможно.

В начальном восстановительном периоде пациенту проводится инфузионная терапия солевыми растворами. Она необходима для восстановления объема циркулирующей крови, снижения интоксикационного синдрома и улучшения водно-солевого обмена. При тяжелых состояниях могут вводиться компоненты крови – плазма, эритроциты, альбумин.

Для профилактики перитонита пациенту проводится антибиотикопрофилактика с помощью средств широкого спектра. Назначаются средства, стимулирующие перистальтику. В первые несколько суток питания проводится через зонд или внутривенно. После пациента переводят на щадящую диету, которой он должен придерживаться несколько недель после выписки.

Возможные осложнения и прогноз

К осложнениям кишечной непроходимости относятся:

- перитонит – воспаление брюшины;

- ишемия и некроз участка кишечника;

- шоковое состояние;

- сепсис.

При своевременном обращении пациента к врачу прогноз благоприятный. В большинстве случаев больной полностью выздоравливает. При поздней госпитализации вероятность неблагоприятного исхода увеличивается. Риск появления осложнений более высок, в 25% случаев тяжелое течение непроходимости оканчивается летальным исходом. Поэтому такое большое значение имеет своевременная госпитализация больного.

Своевременная диагностика и лечение острой кишечной непроходимости, в том числе профилактика непроходимости путем эндоскопической установки стентов, позволяет сохранить высокое качество жизни у пациентов с онкологическими заболеваниями органов брюшной полости, а в ряде случаев и спасти жизнь.

Что такое острая кишечная непроходимость?

Острая кишечная непроходимость – грозное, опасное для жизни осложнение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе опухолей собственно кишечника, а также опухолей других органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Несмотря на успехи медицины, при неоказании своевременной медицинской помощи в первые 4-6 часов развития от острой кишечной непроходимости гибнет до 90% больных.

Пациентам с раком толстой и тонкой кишки, особенно на поздних стадиях заболевания, при наличии массивных метастазов в области ворот печени, важно знать первые признаки развития острой кишечной непроходимости, чтобы своевременно обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Суть острой кишечной непроходимости состоит в быстром прекращении нормального физиологического прохождения (пассажа) пищи по пищеварительному тракту.

Кишечная непроходимость бывает полной или частичной. При частичной непроходимости пассаж пищи резко ограничен. Так, например, при стенозе (сдавлении) опухолевым конгломератом толстой кишки ее диаметр может уменьшиться до 1-3 мм. В результате через такое отверстие может проходить только небольшое количество пищи. Диагностируется такое поражение при проведении гастроскопии или колоноскопии, в зависимости от места развития сужения кишки.

Для прогноза лечения и исхода этого острого осложнения онкологического заболевания крайне важно знать, произошло ли нарушение пассажа пищи до или после связки Трейца, образованной складкой брюшины, подвешивающей двенадцатиперстную кишку. Соответственно поэтому выделяют высокую (тонкокишечную) и низкую (толстокишечную) непроходимость.

Также прогноз лечения острой кишечной непроходимости определяется наличием или отсутствием механического препятствия. Если нет препятствия пассажу пищи в виде полного сдавления кишечной трубки, кишечная непроходимость называется динамической, которая в свою очередь бывает паралитической или спастической.

При наличии механического препятствия на пути пищи (чаще опухоли, отека прилежащих тканей, обусловленных опухолью, или спайки, в том числе возникшей вследствие ранее проведенных операций хирургического лечения рака), такая кишечная непроходимость называется механической (синоним — обтурационной).

При сдавлении брыжейки (складки брюшины, поддерживающей кишку, в которой проходят сосуды и нервы) кишечная непроходимость называется странгуляционной.

При динамической кишечной непроходимости назначают консервативное лечение в условиях хирургического стационара. При механической и странгуляционной кишечной непроходимости лечение только хирургическое.

Почему развивается острая кишечная непроходимость?

Среди факторов, предрасполагающих к механической кишечной непроходимости, наиболее часто встречаются:

- Спаечный процесс в брюшной полости (как следствие взаимодействия между опухолью и окружающими тканями, и как осложнение после операций по удалению первичного очага опухоли).

- Индивидуальные особенности строения кишечника (долихосигма, подвижная слепая кишка, дополнительные карманы и складки брюшины),

- Грыжи передней брюшной стенки и внутренние грыжи.

Механическая (обтурационная) кишечная непроходимость может возникнуть также вследствие сдавления кишечника опухолью извне или сужения просвета кишечника в результате воспаления. Важно знать, что механическая кишечная непродоходимость может развиться не только при опухолях кишечника, но и при раках других локализаций, например, раке почки, раке печени, раке мочевого пузыря, раке матки.

Паралитическая непроходимость может быть результатом травмы, перитонита, существенных нарушений обмена веществ, например, при низком уровне калия в крови. У онкологических больных паралитическая кишечная непроходимость может быть обусловлена декомпенсацией функции печени и почек, нарушением углеводного обмена при наличии таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет и ряде других состояний.

Спастическая кишечная непроходимость развивается при поражениях головного или спинного мозга, отравления солями тяжёлых металлов (например, свинцом) и некоторых других состояниях.

Признаки кишечной непроходимости

При странгуляционной непроходимости боль сразу постоянная, с периодами усиления во время волны перистальтики. При этом стихание болей нужно расценивать как сигнал тревоги, поскольку говорит о прекращении перистальтической деятельности кишечника и возникновении пареза (паралича) кишечника.

При паралитической кишечной непроходимости боли в животе чаще тупые распирающие.

Симптомы разнятся в зависимости от высоты нарушения проходимости пищи – в области пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки или толстого кишечника. Задержка стула, включая его отсутствие с течение нескольких часов, отсутствие отхождения газов — это ранние симптомы низкой кишечной непроходимости.

При расположении механического сдавления, пареза или сужения в области верхних отделов кишечника, преимущественно в начале заболевания, при частичной проходимости кишечной трубки, под влиянием лечебных мероприятий, у пациента может быть стул за счёт опорожнения кишечника, расположенного ниже препятствия. Часто наблюдается тошнота и рвота, иногда многократная, неукротимая, усиливающаяся с нарастанием интоксикации.

Иногда отмечаются кровянистые выделения из заднего прохода.

Общая интоксикация, слабость, снижение аппетита, апатия — эти симптомы наблюдаются у большинства больных с постепенным прогрессированием кишечной непроходимости от частичной до полной.

Чем опасна кишечная непроходимость?

Кишечная непроходимость приводит к обезвоживанию организма, выраженным сдвигам водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса организма. В основе лежит нарушение поступления пищи, ее переваривания и всасывания, а также прекращения секреции желудочного и кишечного соков в просвет желудочно-кишечного тракта.

Поскольку ткани и клетки организма чувствительны к малейшим изменениям в химическом постоянстве внутренней среды, то такие сдвиги вызывают дисфункцию практически всех органов и систем. Наряду с жидкостью и электролитами при кишечной недостаточности за счёт голодания, рвоты, образования воспалительного экссудата теряется значительное количество белков (до 300 г/сут), особенно альбумина, играющего важную роль в гомеостазе. Наличие метастазов в области печени, которые угнетают белково-синтетическую функцию печени, дополнительно уменьшает уровень белка в крови, снижает онкотическое давление плазмы крови, что вызывает развитие стойких отеков.

Общая интоксикация организма при постепенном развитии кишечной непроходимости дополнительно ухудшается тем фактом, что в содержимом приводящего отдела кишечника начинаются процессы разложения и гниения, в содержимом просвета кишечника начинает размножаться патогенная микрофлора, накапливаются токсические продукты. При этом физиологические барьеры, в норме препятствующие всасыванию токсинов из кишечника, не работают и значительная часть токсических продуктов поступает в кровоток, усугубляя общую интоксикацию организма. В стенке кишки начинает развивается омертвение (некроз), итогом которого является гнойный перитонит из-за излития кишечного содержимого в брюшинную полость. При этом токсичные продукты распада тканей, микробные токсины, тяжелые метаболические сдвиги могут привести к сепсису и полиорганной недостаточности и гибели пациента.

Что необходимо предпринять, чтобы спасти человека при кишечной непроходимости?

Развитие кишечной непроходимости – показание к срочной госпитализации в хирургический стационар, где безотлагательно производится:

- рентгенография брюшной полости,

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости

- ирригография — рентгенологическое исследование с контрастной бариевой взвесью, вводимой в кишечник с помощью клизмы.

В нашей клинике мы часто используем жидкий контраст для лучшего контурирования кишечника и во избежание попадания бария в брюшинную полость во время последующей операции. При подтверждении диагноза и/или наличии выраженных клинических симптомов перитонита после очень короткой предоперационной подготовки проводится экстренное хирургическое вмешательство.

В отсутствие симптомов раздражения брюшины (перитонита) некоторое время (до суток) под наблюдением хирурга проводится консервативная терапия:

- регидратация,

- введение белковых растворов, электролитов,

- введение антибиотиков,

- освобождение верхних отделов пищеварительного тракта путем зондового промывания желудка,

- промывание кишечника,

- обезболивание и пр.

При отсутствии эффекта от консервативного лечения требуется выполнить операцию в плановом порядке. При возможности удалить причину непроходимости проводится диагностическая лапаротомия с резекцией кишечника. Во время операции обязательно проводится ревизия брюшной полости для уточнения причины развития острой кишечной непроходимости и определения общего объема операции.

При обнаружении во время ревизии органов брюшной полости спаек, заворота, узлов петель, инвагинаций, производится их устранение. По возможности выполняется циторедуктивная операция по удалению первичного опухолевого очага, вызвавшего развитие острой кишечной непроходимости.

В зависимости от участка кишки, из которого производится формирование колостомы данное оперативное вмешательство имеет различное наименование:

- наложение илеостомы – при выведении тонкой кишки,

- цекостома - слепой,

- асцендо-, десцендо- и трансверзостомы – соответственно восходящей, поперечный и нисходящий участки поперечноободочной кишки,

- при сигмостомии – из сигмовидной кишки.

Всегда ли необходимо выведение стомы во время операции по поводу кишечной непроходимости?

Помимо наложения стомы, альтернативным способом восстановления прохождения пищи по кишечнику является создание обходного межкишечного анастомоза. Операции называются по названию соединяемых отделов кишечника, например:

- Операция на правых отделах толстого кишечника называется наложением обходного илеотрансверзоанастомоза.

- Наложение анастомоза между начальным отделом тонкой и конечным отделом тощей кишок называется наложением обходного илеоеюноанастоза.

Каждое из этих вмешательств может быть временным, производимым для подготовки больного к последующим этапам или окончательным при невозможности проведения радикальной операции.

Основной задачей, решаемой во время хирургического лечения острой кишечной непроходимости, является спасение жизни пациента от угрозы прорыва кишечного содержимого в брюшинную полость с развитием острого перитонита и смертью пациента.

Что происходит с выведенной стомой?

В течение 2-3-х недель после выполненной операции по поводу острой кишечной непроходимости при условии улучшении общего состояния, ликвидации последствий интоксикации организма может быть выполнена повторная операция по восстановлению естественного пассажа пищи. В таких случаях выполняется наложение кишечного анастомоза, который погружается внутрь брюшной полости.

В остальных случаях к колостоме присоединяется калоприемник для сбора кишечного содержимого. Современные разновидности калоприемников позволяют поддерживать приемлемое качество жизни даже при их использовании в течение нескольких месяцев.

Возможно ли помочь больному без операции?

Часто в тяжелых случаях и при неоперабельных опухолях у больных в тяжелом состоянии с частичной кишечной непроходимостью декомпрессия желудочно-кишечного тракта достигается путем эндоскопической установкой стента в толстую кишку. В этом случае хирургическая операция выполняется через естественный просвет кишечника – под контролем колоноскопа в просвет толстой кишки per rectum вводится первоначально баллон, расширяющий суженный (стенозированный) участок, а затем устанавливается стент.

Своевременная профилактическая установка стента в просвет кишечника позволяет продлить жизнь и существенно повысить ее качество за счет уменьшения интоксикации, а также избежать вероятного оперативного вмешательства у больных при 4 стадии ракового процесса. Аналогичным образом может выполняться стентирование участков двенадцатиперстной кишки.

Мы устанавливаем стенты в толстый кишечник у больных раковым поражением кишечника и с высоким классом анестезиологического риска из-за наличия сопутствующих заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ряда других. Это позволит длительно поддерживать проходимость кишечника и избежать оперативного вмешательства.

Гражданин в престарелом возрасте очень часто сталкивается со сложной ситуацией, когда очень больно или совсем невозможно сходить в туалет. Патология органов пищеварительного тракта является следствием сопутствующих заболеваний, рака. Мы расскажем причины и симптомы недуга и что делать при непроходимости кишечника у пожилых людей.

Обтурация, что это

Запор – закупорка полового анатомического образования с нарушением его проходимости. Пациенту уже не помогают сильнодействующие слабительные препараты, клизмы, диетическое питание. Во время похода в туалет он испытывает сильную боль. Кроме того, при онкологической болезни, каловая масса обладает жидкой консистенцией с кровяными выделениями. Тогда стоит обратить пристальное внимание на свое самочувствие, и срочно обратиться в медицинское учреждение.

Молодежь с такой проблемой нечасто обращаются к врачам. Ухудшением перистальтики или неправильной работой кровообращения страдают люди в солидных летах. Состояние нарушения продвижение содержимого при дефекации является следствием сниженной подвижности и длительных расстройств. Разделяют три формы обтурации:

- Динамическая. Разновидность может быть паралитической (снижается активность миоцитов) и спастической (повышается кишечный тонус). Протекает в хронической форме или имеет острый характер, который нередко приводит к летальному исходу.

- Сосудистая наступает из-за плохого кровообращения (например, инфаркт). Закупориваются оба вида кишки.

- Механическая. Возникает после хирургического вторжения. Образовавшиеся спайки могут ущемить кишечник, сдавить внутренними опухолями или позвоночной грыжей. Нередко запор возникает из-за возникновения аденомы простаты, которая может полностью перекрыть проход. Попадание инородного тела также закупоривает проход.

Обстипация проявляется затрудненной или недостаточной дефекацией (калоизвержением). Частота опорожнений не превышает двух раз за семь дней. При тяжелой форме стул происходит 2-3 раза в месяц.

Различают три степени течения ОКН:

Терапия должна проходить только под присмотром врача, то есть в стационаре. Домашнее лечение не принесет положительных результатов, так как необходимо придерживаться консервативной терапии, куда входят:

- внутривенные капельницы, поддерживающие водно-солевой баланс;

- препараты для нормализации перистальтики;

- спазмолитики для купирования боли;

- слабительные лекарства;

- клизмы, где зонд вставляется через ротовое отверстие.

Если человек игнорирует консервативное лечение, то последующие осложнения могут привести его на операционный стол. Ему удаляют часть органа и формируют обходной анастомоз.

Как развивается острая и хроническая непроходимость

Для острой фазы характерны тошнотное ощущение и рвота. На начальном этапе рвотные массы происходят содержимым желудка, пока без застоев. Заболевание усугубляется потерей жидкости (воды) и электролитов. Протекает без типичного болевого синдрома, схваткообразные боли встречаются только у 30% населения, страдающих ОКН. Задержка стула с сохранением отхождения газов происходит не у всех.

К основным этиологическим факторам можно отнести:

- Появление спаечных образований после операции.

- Сопутствующие заболевания: острый холецистит, воспаление отростка слепой кишки, панкреатит и т.д.

- Прием некоторых препаратов, например, лекарство для наркоза, опиаты.

- Появление заворотов, узлов.

- Злокачественные и доброкачественные новообразования.

- Развитие грыжи.

- Образование песка и камней в желчном пузыре.

- Попадание в ЖКТ посторонних предметов.

- Заражение паразитами.

- Неподвижный образ жизни.

- Постоянные диеты.

- Сидячая работа.

- Пищевые волокна могут спровоцировать формирование комка.

Ушибы, кровоподтеки, почечная недостаточность, плеврит, трещины или перелом ребер, воспаление легких и поджелудочной железы, поражение ЦНС (инсульты, повреждения позвоночного столба и повреждения черепа) также могут привести к серьезному заболеванию.

Клиническая симптоматика выглядит так:

- Задержка дефекации на 36 и более часов.

- Появление рвотных масс. Изначально они вызываются рефлекторно, и содержат неперевариваемую желудком пищевую массу. На последней стадии недуга рвота приобретает желто-зеленый оттенок.

- Болевые ощущения в брюшине могут быть схваткообразными, острыми и ноющими. При несвоевременно оказанной помощи человек от боли может потерять сознание.

- Возникновение метеоризма.

- Запор. Такое явление может сбить человека с толку, так как в первый день у него присутствует стул. Но боли и тошнотный рефлекс не прекращаются. После ректального обследования выявляется, что в тонкой кишке произошел застой каловых масс. Это приводит к вбиранию продуктов гниения и как, итог, к интоксикации организма.

Постановка диагноза

При обращении гражданина в медицинское учреждение врач незамедлительно назначает обследование:

- Проводит пальпацию живота.

- Направляет на рентгенологическое исследование.

- Берут кровь и отправляют ее на анализ.

- Осматривают толстую и прямую кишку эндоскопом.

- Проводят ирригоскопию методом ретроградного введения препарата для получения снимка.

- Обследуют ультразвуком.

- Проводят компьютерную диагностику.

Нередко вначале используют ректальный осмотр. Женщинам назначают посещение гинеколога. Если клиника оснащена необходимым оборудованием, то направляют на обзорную рентгенографию. При введении контрастного вещества можно точно определить локализацию патологических процессов.Так как часто причиной заболевания являются паразиты, то исследуют кал на наличие яиц различных гельминтов.

Как лечат непроходимость кишечника у пожилых людей

Предпринимать самостоятельные какие-либо действия категорически запрещено! Постановка клизмы и прием обезболивающего лекарства не приведут к положительному результату, они способны усугубить ситуацию. Необходимо срочно отправиться в больницу за помощью. Они во время опустошат брюшную полость зондом через введение его в рот или нос. При необходимости выписываются спазмолитики, проводится новокаиновая блокада и устанавливается сифонная клизма.

Если не помогают капельницы с солевыми растворами (это указывает на механический вид патологии), то проводится операция в экстренном режиме.

Положите больного на удобную постель, поставьте около него тазик для выделения рвотных масс. Вызовите бригаду скорой помощи, больше никаких действий не предпринимайте. Обезболивающие и слабительные препараты ни в коем случае не давайте.

Продвижение пищи происходит из-за сокращения стенок кишечника. Нарушение перистальтики может сопровождаться расслаблением мышечного слоя или с длительными спазмами. Поводом начала недуга могут стать:

- хирургическое вмешательство;

- прием лекарственных препаратов;

- сопутствующие заболевания;

- образование узелков, заворотов;

- опухоли;

- грыжи;

- наличие камней в желчном пузыре;

- попадание инородных вещей;

- ушибы, гематомы;

- переломы ребер;

- проблемы с сосудами;

- черепно-мозговые травмы;

- наличие гельминтов.

Диагностика

По приезду в медицинское учреждение пациенту сразу назначают обследование, где проводятся следующие манипуляции:

- берут кровь на анализ;

- сдается кал;

- проводится пальпация и ректальный осмотр;

- делают рентгенографию;

- проводят исследование с помощью ультразвука, компьютерной диагностики, эндоскопа;

- выполняют мероприятия по ирригоскопии.

Для престарелого человека очень важно заниматься посильным физическим трудом, меньше находится в постели, а больше двигаться. Это могут быть: легкая гимнастика, пешие прогулки, пропалывание грядок на даче и т. д.

Кроме того, он должен правильно питаться и соблюдать диету. Из рациона необходимо исключить копчености, соленья и маринады, острую и тяжелую пищу. Надо употреблять воды не менее 1,5 литра в день. Стоит внимательно отнестись к поднятию тяжестей, в этом возрасте допускается сумка весом 2-3 кг. Регулярный осмотр у врачей помогут выявить различные заболевания и наличие паразитов, которые способствуют развитию запора.

Как обследуют врачи пациента

При диагностике профессионалы придерживаются следующих принципов:

- Кровь берут во время интоксикации.

- Кал и прочие анализы можно приносить с собой из дома в период обострения или сдать в больнице.

- Перед рентгенографией необходимо опорожнить желудочно-кишечный тракт.

Все манипуляции проводятся только с разрешения пациента или его опекуна.

Устранение препятствий происходит следующим образом:

- Вскрывают брюшную полость.

- Удаляют содержимое приводящих отделов кишки.

- Производят резекцию.

- Формируют обходные анастомозы.

- Накладываю свищи.

Исход операции может быть разным, успешное выздоровление зависит от реабилитационного периода.

Соблюдаем диету

Пациенту после хирургической процедуры не разрешается пить и есть в течение 12 часов. Потом его поддерживают капельницами с питательными растворами, вводимые прямо в кишку. Через несколько дней кушать дают смесь через зонд.

Когда больной сможет в полной мере употреблять нормально пищу, то ему разрешаются кисломолочные продукты, супы, сваренные на воде без добавления жиров и детское питание. Он должен соблюдать диету №4, где все блюда готовятся в отварном виде или на пару с минимальным количеством соли.

Рацион стола определяется лечащим врачом и соблюдается три-четыре недели после операции. Человек может есть:

- Паштет из белого мяса курицы, индейки.

- Кефир, ряженку, йогурт, творог.

- Измельченные в блендере овощи и фрукты.

- Жидкость в неограниченном количестве. Только минеральную или обычную воду необходимо чередовать со свекольным, морковным, яблочным, персиковым и абрикосовым соками.

Категорически запрещается жареные, копченые, жареные, жирные блюда. Перец и другие специи, сильно пахнущие травы, кислые продукты (лимон, клюква, апельсин, мандарин и т.д.)исключаются из рациона. После операции нельзя употреблять алкогольные напитки, чай, кофе и газированную минеральную воду!

Доступные методы лечения

Если пациента можно вылечить без хирургического вмешательства, то проводят следующие манипуляции:

- Ставят капельницу с физраствором для предотвращения обезвоживания.

- Вводят через нос зонд для выведения скопившихся газов.

- Удаляют мочу при помощи катетера.

- Дают спазмолитические лекарства.

Использование нетрадиционных способов должно проходить под наблюдением врача. Только совместно с консервативной методикой возможен положительный результат. Помогут унять колики и окажут послабляющий эффект блюда, приготовленные из свеклы и тыквы. Отруби полезны для улучшения стула. Для этого необходимо две столовые ложки смеси заварить стаканом кипятка, закрыть крышкой и дать настояться в течение часа. Потом воду слить и оставшуюся массу кушать небольшими порциями, тщательно пережевывая.

Еще один действенный компонент – это все сорта слив. Отвар из фруктов также помогает правильной работе желудочно-кишечного тракта. Неплохо справляются с проблемой и травяные настои:

- Столовую ложку измельченной коры крушины залить стаканом крутого кипятка и пить, как обычный чай три раза в день.

- Семя льна (1 ч.л.) заваривается кипяченной водой, настаивается в течение 12 часов в темном месте, и употребляется вместе с семечками.

- Листья ежевики также являются отличным слабительным средством. В термос закладывают горстку сырья, заливают кипятком и через четыре часа употребляют по четверти стакана в течение всего дня.

Мы предоставляем вашему вниманию наглядное пособие, по которому вы поймете, что такое непроходимость кишечника у пожилых людей, причины развития недуга, симптомы, как проводят операцию и дальнейший прогноз.

Читайте также: