Ветряная оспа в московской области

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся возникновением характерной пузырьковой сыпи в фоне общего интоксикационного синдрома. Возбудитель ветряной оспы - вирус герпеса 3 типа, передающийся от больного воздушно-капельным путем. Ветряная оспа относится к наиболее распространенным детским инфекциям. Она проявляется характерными обильными зудящими пузырьковыми высыпаниями, появляющимися на высоте лихорадки и общеинфекционных проявлений. Типичная клиника позволяет диагностировать заболевание, не проводя никаких дополнительных исследований. Лечение ветряной оспы в основном симптоматическое. Для профилактики вторичного инфицирования рекомендована антисептическая обработка элементов сыпи.

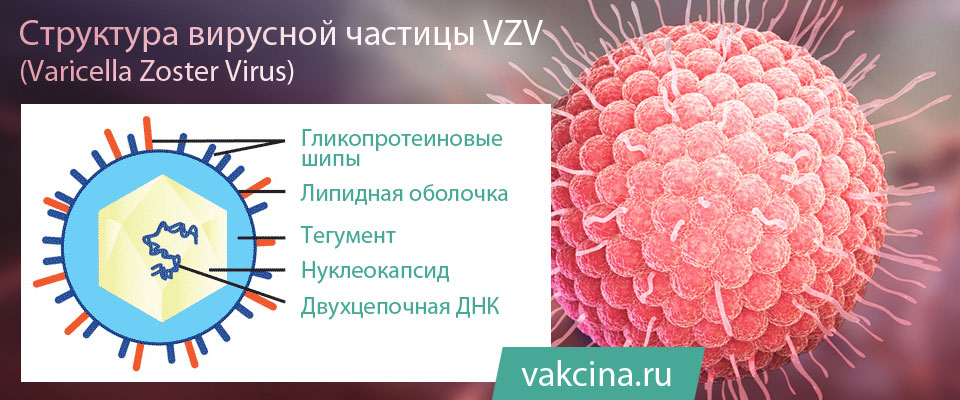

Ветряную оспу вызывает вирус Varicella Zoster семейства герпесвирусов, он же – вирус герпеса человека 3 типа. Это ДНК-содержащий вирус, мало устойчивый во внешней среде, способный к репликации только в организме человека. Инактивация вируса происходит довольно быстро при воздействии солнечного света, ультрафиолетового облучения, при нагревании, высушивании. Резервуаром и источником ветряной оспы являются больные люди в течение 10 последних дней инкубационного периода и пятых-седьмых суток периода высыпания.

Ветряная оспа передается по аэрозольному механизму воздушно-капельным путем. Ввиду слабой устойчивости вируса контактно-бытовая передача труднореализуема. Распространение вируса с мелкодисперсным аэрозолем, выделяемым больными при кашле, чихании, разговоре, возможно на достаточно большое расстояние в пределах комнаты, вероятен занос с током воздуха в смежные помещения. Существует вероятность передачи инфекции трансплацентарно.

Люди обладают высокой восприимчивостью к инфекции, после перенесения ветряной оспы сохраняется напряженный пожизненный иммунитет. Дети первых месяцев жизни защищены от инфекции полученными от матери антителами. Ветрянкой чаще всего болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста, посещающие организованные детские коллективы. Порядка 70-90% населения переболевают ветряной оспой в возрасте до 15 лет. Заболеваемость в городах более чем в 2 раза выше, чем в сельских населенных пунктах. Пик заболеваемости ветрянкой приходится на осенне-зимний период.

Входными воротами инфекции является слизистая оболочка дыхательных путей. Вирус внедряется и накапливается в клетках эпителия, распространяясь в последующем в регионарные лимфоузлы и далее в общий кровоток. Циркулирование вируса с током крови вызывает явления общей интоксикации. Вирус ветряной оспы имеет сродство к эпителию покровных тканей. Репликация вируса в эпителиальной клетке способствует ее гибели, на месте отмерших клеток остаются полости, наполняющиеся экссудатом (воспалительной жидкостью) – формируется везикула. После вскрытия везикул остаются корочки. После отделения корочки под ней обнаруживается вновь сформированный эпидермис. Высыпания при ветряной оспе могут образовываться как на коже, так и на слизистых оболочках, где достаточно быстро везикулы прогрессируют в эрозии.

Ветряная оспа у лиц с ослабленной иммунной системой протекает в тяжелой форме, способствует развитию осложнений, вторичному инфицированию, обострению хронических заболеваний. При беременности вероятность передачи ветрянки от матери плоду составляет в первые 14 недель 0,4% и увеличивается до 1% вплоть до 20 недели, после чего риск заражения плода практически отсутствует. В качестве эффективной профилактической меры беременным женщинам, болеющим ветряной оспой, назначают специфические иммуноглобулины, помогающие снизить вероятность передачи инфекции ребенку до минимума. Более опасна ветряная оспа, развившаяся за неделю до родов и в последующий после родов месяц.

Стойкий пожизненный иммунитет надежно защищает организм от повторной инфекции, однако при значимом снижении иммунных свойств организма взрослые, болевшие ветрянкой в детстве, могут заразиться ей вновь. Имеет место феномен латентного носительства вируса ветряной оспы, накапливающегося в клетках нервных узлов и способного активизироваться, вызывая опоясывающий лишай. Механизмы вирусной активации при таком носительстве пока недостаточно ясны.

Симптомы ветряной оспы

Инкубационный период ветряной оспы колеблется в пределах 1-3 недель. У детей продромальные явления слабо выражены, либо вовсе не наблюдаются, в целом - течение легкое с незначительным ухудшением общего состояния. Взрослые склонны к более тяжелому течению ветряной оспы с выраженной симптоматикой интоксикации (озноб, головная боль, ломота в теле), лихорадкой, иногда отмечается тошнота, рвота. Высыпания у детей могут возникнуть неожиданно на фоне отсутствия какой-либо общей симптоматики. У взрослых период высыпаний нередко начинается позднее, лихорадка при появлении элементов сыпи может некоторое время сохраняться.

Сыпь при ветряной оспе носит характер буллезного дерматита. Высыпания представляют собой единичные элементы, возникающие на любых участках тела и распространяющиеся без какой либо закономерности. Элементы сыпи первоначально представляют собой красные пятнышки, прогрессирующие в папулы, а затем - в мелкие ровные однокамерные везикулы с прозрачной жидкостью, спадающиеся при прокалывании. Вскрывшиеся везикулы образуют корочки. Для ветряной оспы характерно одновременное существование элементов на разных стадиях развития и возникновение новых (подсыпание).

Сыпь при ветряной оспе вызывает интенсивный зуд, при расчесывании возможно инфицирование везикул с формированием пустул. Пустулы при заживании могут оставить после себя рубец (оспину). Неинфицированные везикулы рубцов не оставляют, после отделения корочек обнаруживается здоровый новый эпителий. При нагноении сыпных элементов общее состояния обычно ухудшается, интоксикация усугубляется. Сыпь у взрослых обычно более обильна, и в подавляющем большинстве случаев из везикул формируются пустулы.

Сыпь распространяется практически по всей поверхности тела за исключением ладоней и подошв, преимущественно локализуясь в области волосистой части головы, на лице, шее. Подсыпания (возникновение новых элементов) возможно на протяжении 3-8 дней (у взрослых, как правило, они сопровождаются новыми лихорадочными волнами). Интоксикация спадает одновременно с прекращением подсыпаний. Сыпь может появляться на слизистых оболочках ротовой полости, половых органов, иногда - на конъюнктиве. Сыпные элементы на слизистых прогрессируют в эрозии и язвы. У взрослых сыпь может сопровождаться лимфоаденопатией, для детей поражение лимфатических узлов не характерно.

Помимо типичного течения, различают стертую форму ветряной оспы, протекающую без признаков интоксикации и с кратковременной редкой сыпью, а также тяжелые формы, различающиеся на буллезную, геморрагическую и гангренозную. Буллезная форма характеризуется сыпью в виде крупных дряблых пузырей, оставляющих после вскрытия долго заживающие язвенные дефекты. Такая форма характерна для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Геморрагическая форма сопровождается геморрагическим диатезом, на коже и слизистых оболочках отмечаются мелкие кровоизлияния, могут возникать кровотечения из носа. Везикулы имеют коричневатый оттенок за счет геморрагического содержимого. У лиц со значительно ослабленным организмом ветряная оспа может протекать в гангренозной форме: быстро растущие везикулы с геморрагическим содержимым вскрываются с формированием некротических черных корок, окруженных ободком воспаленной кожи.

Осложнения ветряной оспы

В подавляющем большинстве случаев течение ветряной оспы доброкачественное, осложнения отмечаются не более чем у 5% больных. Среди них преобладают заболевания, вызванные вторичной инфекцией: абсцессы, флегмоны, в тяжелых случаях – сепсис. Опасным, трудно поддающимся терапии осложнением является вирусная (ветряночная) пневмония. В некоторых случаях ветряная оспа может провоцировать кератит, энцефалит, миокардит, нефрит, артриты, гепатит. К осложнениям склонны тяжелые формы заболеваний у взрослых, в особенности при сопутствующих хронических патологиях и ослабленной иммунной системе. У детей осложнения отмечаются в исключительных случаях.

Диагностика ветряной оспы

Диагностика ветряной оспы в клинической практике производится на основании характерной клинической картины. Общий анализ крови при ветряной оспе неспецифичен, патологические изменения могут ограничиваться ускорением СОЭ, либо сигнализировать о воспалительном заболевании с интенсивностью, пропорциональной общей интоксикационной симптоматике.

Вирусологическое исследование подразумевает выявление вирионов при электромикроскопии везикулярной жидкости, окрашенной серебрением. Серологическая диагностика имеет ретроспективное значение и производится с помощью РСК, РТГА в парных сыворотках.

Лечение ветряной оспы

Ветряную оспу лечат амбулаторно, за исключением случаев тяжелого течения с интенсивными общеинтоксикационными проявлениями. Этиотропная терапия не разработана, в случае формирования пустул прибегают к антибиотикотерапии непродолжительным курсом в средних дозировках. Лицам с иммунной недостаточностью можно назначать противовирусные препараты: ацикловир, видарабин, интерферон альфа (интерферон нового поколения). Раннее назначение интерферона способствует более легкому и кратковременному течению инфекции, а также снижает риск развития осложнений.

Прогноз и профилактика ветряной оспы

Прогноз благоприятный, заболевание заканчивается выздоровлением. Везикулы исчезают без следов, пустулы могут оставлять оспенные рубцы. Значительное ухудшение прогноза у лиц с иммунодефицитом, тяжелыми системными заболеваниями.

Профилактика ветряной оспы заключается в предупреждении заноса инфекции в организованные детские коллективы, для чего при выявлении случаев заболевания производятся карантинные мероприятия. Больных изолируют на 9 дней с момента появления высыпаний, контактировавшие с больными дети разобщаются на 21 день. В случае если день контакта с больным точно определен, ребенок не допускается в детский коллектив с 11 по 21 день после контакта. Контактным детям, не болевшим ранее ветряной оспой, с ослабленным иммунитетом в качестве профилактической меры назначают противоветряночный иммуноглобулин.

Ветряная оспа – описание болезни

Ветряная оспа (ветрянка) – острое вирусное заболевание, для которого характерно появление на кожных покровах и слизистых оболочках пузырьков с прозрачной жидкостью внутри. Вызывает ветрянку, как и опоясывающий лишай, вирус семейства герпеса – Varicella Zoster.

После перенесенной инфекции вырабатывается иммунитет на всю жизнь, но при значительном снижении защитных сил взрослые, которые болели инфекцией в детстве, могут заразиться ей повторно. Это значит, что заболеть ветрянкой второй раз можно.

Сегодня ученые изучают феномен латентного (скрытого) носительства ветряной оспы, когда ее вирус накапливается в клетках нервных узлов и периодически активируется, вызывая опоясывающий лишай. Механизм такой вирусной активации пока недостаточно ясен.

- Типичную.

- легкой (сыпь на коже едва заметна, температура тела повышена до 37-38°С, болезнь длится всего 2-3 дня);

- среднетяжелой (наблюдается сыпь на слизистых оболочках и коже, температура повышается до 38-39°С, больной жалуется на головные боли и общую слабость);

- тяжелой (на коже и слизистых визуализируются крупные элементы сыпи, температура тела свыше 39°С, пациент испытывает головные боли, могут возникать судороги).

- Рудиментарную. На коже появляются пятнышки-узелки, на месте которых позже образуются небольшие пузырьки. Обычно диагностируется у новорожденных, а также детей, которым была сделана прививка от ветрянки.

- Генерализованную (висцеральную). Вирус ветряной оспы поражает внутренние органы – легкие, почки, печень и др. На коже и слизистых оболочках у больного обильные высыпания. Температура тела выше 39°С. Также могут возникать головные боли, головокружение, рвота, тошнота, бессонница, слабость, ухудшение аппетита. Генерализованная атипичная ветрянка может закончиться летальным исходом.

- Геморрагическую. Содержимое пузырьков является кровянистым. Наблюдаются кровоизлияния в слизистые оболочки и кожные покровы, кровавая рвота, кишечные и носовые кровотечения.

- Гангренозную. Кровяные везикулы окружены воспалением. Они переходят в язвы и соединяются друг с другом. Болезнь протекает тяжело, поскольку присоединяется вторичная инфекция. Высок риск развития сепсиса, тогда воспалительный процесс охватывает все ткани и органы.

Генерализованная, геморрагическая и гангренозная формы ветряной оспы встречаются у детей, которые получали сильнодействующие лекарственные препараты, иммунитет которых ослаблен после перенесенных тяжелых заболеваний.

- инкубационный (скрытая форма);

- продромальный (больной испытывает общую слабость, но признаки ветрянки еще не проявились остро);

- развернутых клинических симптомов (на коже появляются высыпания);

- восстановительный.

Причины ветряной оспы

Ветрянку вызывает вирус Varicella Zoster (вирус третьего типа, семейство герпес-вирусов). Он плохо устойчив во внешней среде и способен к репликации только в человеческом организме. Возбудитель быстро погибает при высушивании, нагревании, под воздействием солнечного света, ультрафиолета. Источник ветряной оспы – зараженные люди в течение двух суток до появления первых высыпаний и пяти суток после образования последнего узелка.

- воздушно-капельным путем (при чихании, разговоре, кашле);

- трансплацентарным путем (от матери к плоду через плаценту).

По причине слабой устойчивости вируса герпеса третьего типа контактно-бытовая передача встречается редко. Однако на 100% исключить заражение ветрянкой через третьих лиц (через общие вещи, игрушки, полотенца) нельзя.

Чаще всего болеют ветряной оспой маленькие дети, которые посещают детские коллективы. Новорожденные защищены от инфекции антителами, полученными от матери. Согласно статистике, около 80-90% населения переболевают оспой до 15 лет. В крупных городах заболеваемость в два раза выше, чем в небольших населенных пунктах.

Входные ворота для Varicella Zoster – слизистые оболочки дыхательных путей. Проникая в организм, вирус накапливается в клетках эпителия. После поражает региональные лимфатические узлы и попадает в кровоток. Циркулирование его с током крови обуславливает появление признаков интоксикации.

Репликация вируса ветряной оспы в клетке эпителия приводит к ее скорой гибели. На месте омертвевших клеток формируются небольшие полости, которые вскоре заполняет воспалительная жидкость (экссудат). В результате образуется везикула. После ее вскрытия на коже остаются корочки. Под ними вновь формируется эпидермис. При тяжелых формах ветрянки везикулы нередко прогрессируют в эрозии.

Симптомы ветрянки у детей и взрослых

Инкубационный период (время с момента заражения до появления первых признаков инфекции) при ветрянке длится от 11 до 21 дня.

- слабость, недомогание;

- головные боли;

- повышение температуры тела;

- ухудшение аппетита;

- бессонницу;

- сыпь на туловище, лице, конечностях, голове;

- зуд кожных покровов.

Сначала на теле появляется пятно округлой формы. В его центре находится папула (узелок), возвышающаяся над уровнем кожи. Цвет ее – красновато-розовый, форма – круглая. Спустя несколько часов в папуле скапливается жидкость, и она превращается в везикулу. Вокруг последней наблюдается небольшое покраснение. Через сутки пузырек немного подсыхает и покрывается светло-коричневой корочкой, которая отпадает через 1-2 недели.

Если больной расчесывает сыпь, возможно присоединение вторичной инфекции, из-за которой на кожных покровах появятся рубцы (шрамы). Везикулы, имеющиеся во рту, на слизистых оболочках половых органов, как правило, заживают через 3-5 дней.

Длительность высыпаний не превышает 5-9 дней.

Диагностика ветряной оспы

Чтобы поставить верный диагноз, врач выясняет, контактировал ли пациент с больными опоясывающим лишаем либо ветряной оспой. Во время осмотра он обращает внимание на локализацию, размер и форму пузырьков.

В ходе лабораторной диагностики исследуются мазки жидкости, взятой из везикул (пузырьков). Также могут использоваться серологические методы, направленные на определение в крови антител к вирусу Varicella Zoster. При необходимости больного направляют на консультацию к инфекционисту.

Как лечить ветрянку

- Соблюдение постельного режима на протяжении 5-7 дней.

- Соблюдение диеты с исключением жареных, острых и соленых блюд.

- Обильное питье (можно пить воду, морс, компот из сухофруктов, травяные отвары и настои, чай из черной смородины без сахара).

- Гигиенический уход. Позволяет избежать присоединения вторичной инфекции.

- Больному необходимо принимать душ без использования мочалки. Кожу не вытирать, а промокать полотенцем, чтобы не повредить имеющиеся на ее поверхности пузырьки.

- Ежедневно необходимо менять постельное и нательное белье.

- Рот три раза в день полоскать теплой водой либо антисептическими составами, чтобы исключить попадание микробов на пораженные участки слизистой оболочки.

- Прием жаропонижающих препаратов (если необходимо).

- Обработку везикул антисептиками. Подходят Каламин, Фукорцин, раствор бриллиантового зеленого (зеленка).

- Прием антигистаминных (противоаллергических) лекарственных препаратов.

- Использование противовирусных средств (при тяжелом течении болезни).

- Витаминотерапию.

Больной должен находиться дома на протяжении 5-9 дней появления новых везикул и еще 5 дней с момента образования на коже последнего пузырька. Таким образом, карантин занимает около 14 дней.

Диета при ветрянке

- свежевыжатые овощные соки (тыквы, моркови, сельдерея), предварительно разбавленные водой;

- супы-пюре, супы из круп;

- молочно-кислые продукты и блюда из них (кисели, каши);

- некислые фрукты и ягоды (печеные яблоки);

- зелень, овощи;

- гипоаллергенные продукты (хлебцы, рисовая, овсяная, перловая, гречневая каши).

Чем опасна ветряная оспа

Ветряная оспа всегда заканчивается выздоровлением, поэтому медицинский прогноз при данном заболевании благоприятный. Везикулы проходят бесследно, лишь в некоторых местах могут остаться небольшие рубцы.

Лица с тяжелыми системными заболеваниями и иммунодефицитом переносят ветряную оспу тяжелее здоровых людей. Они могут столкнуться с осложнениями – сепсисом, абсцессом, флегмоной. Очень тяжело лечится ветрянка, осложненная воспалением легких (ветряночная пневмония). В редких случаях инфекция вызывает миокардит, гепатит, нефрит, энцефалит, кератит, артрит.

Вероятность передачи вируса ветряной оспы Varicella Zoster от матери к ребенку в первом триместре беременности составляет примерно 0,4%. Ближе к 20 неделям она увеличивается до 1%. На более поздних сроках риск заражения плода исключен. Чтобы предотвратить передачу вируса Varicella Zoster плоду, беременным женщинам назначаются специфические иммуноглобулины.

- выкидышу;

- преждевременным родам;

- умственной отсталости новорожденного;

- судорогам ребенка;

- врожденным дефектам плода (рубцы на коже, атрофия коры головного мозга, пороки развития рук или ног).

Наиболее опасна ветрянка за неделю до родов. Она вызывает тяжелую форму вируса у младенца с развитием осложнений (воспаление почек, легких, сердца). Врожденная ветрянка в 20% случаев приводит к детской смерти.

Группа риска по ветряной оспе

Новорожденные дети, рожденные от матерей, которые не болели ветрянкой во время беременности, абсолютно не восприимчивы к вирусу Varicella Zoster, так как в период внутриутробного развития получили антитела. В течение первого года жизни материнские антитела вымываются из организма ребенка, после чего он может заразиться оспой.

С возрастом восприимчивость к заболеванию увеличивается и составляет около 100% в 4-5 лет. Так как практически все дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, успевают заразиться ветрянкой, взрослые болеют ей очень редко.

- детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- лиц пожилого возраста, которые не болели ветрянкой в детстве;

- пациентов с иммунодефицитом;

- лиц, перенесших тяжелые заболевания.

Пик заболеваемости наблюдается осенью, когда дети возвращаются в сады и школы, и весной, когда иммунитет понижен.

Профилактика ветрянки

- прекращать изоляцию больного только через 5 суток после появления последней везикулы;

- изолировать детей, которые контактировали с больным ветрянкой и ранее не болели данным заболеванием, на 3 недели;

- проветривать помещения;

- обрабатывать вещи, находящиеся в одном помещении с больным человеком, дезинфицирующими средствами;

- беременные женщины, которые не болели ветрянкой, но контактировали с зараженным человеком, должны сделать инъекцию иммуноглобулина в течение 10 дней с момента контакта.

Вакцинация против вируса ветряной оспы не включена в календарь прививок Российской Федерации. Она не является обязательной. Но любой желающий может сделать прививку от ветрянки, обеспечив себе, таким образом, стойкий иммунитет на 10-20 лет.

Сегодня используются вакцины Окафакс (Япония) и Варилрикс (Бельгия). Доказано, что люди, сделавшие прививку и заразившиеся болезнью, переносят ее в легкой форме, вне зависимости от возраста.

Ветряная оспа (варицелла, ветрянка) является острым и очень заразным заболеванием. Оно вызвано первичной инфекцией вирусом ветряной оспы. Вспышки ветряной оспы возникают во всём мире, и при отсутствии программы вакцинации затрагивают большую часть населения к середине молодого возраста.

Когда возникла ветряная оспа?

Ветряная оспа была известна с древних времён. В течении некоторого времени она считалась лёгким течением натуральной оспы и только в 1772 году она была выделена в отдельное заболевание. А в 1909 году было установлено, что ветряная оспа и опоясывающий лишай имеют одного и того же возбудителя, что впоследствии было подтверждено лабораторными исследованиями. Последующее изучение особенностей вируса привело к разработке живой аттенуированной вакцины против ветряной оспы в Японии в 1970-х годах. Вакцина была лицензирована для использования в Соединенных Штатах в марте 1995 года.

Чем вызывается ветряная оспа и как можно заразиться?

Varicella zoster virus (VZV) – это вирус, который является возбудителем ветряной оспы и принадлежит к семейству герпесвирусов. Как и другие вирусы этой группы, он обладает способностью сохраняться в организме после первичной инфекции.

После того, как человек переболел ветрянкой, VZV не покидает его организм, а сохраняется в сенсорных нервных ганглиях.

Таким образом, первичная инфекция VZV приводит к ветряной оспе, а опоясывающий герпес является результатом реактивации скрытой инфекции этого вируса, которая обусловлена снижением иммунитета вследствии различных обстоятельств (переохлаждение, стрессы и др.) либо сопутствующими заболеваниями, которые сопровождаются иммунодефицитом (злокачественные заболевания крови, ВИЧ и т. д.). За наличие этого свойства вирус ветряной оспы и относится к группе возбудителей медленных инфекций. Стоит отметить, что вирус ветряной оспы и сам имеет иммунодепрессивное свойство.

Считается, что VZV имеет короткое время выживания в окружающей среде. Все герпесвирусы чувствительны к химическому и физическому воздействию, в том числе к высокой температуре.

Источником инфекции является человек больной ветряной оспой или опоясывающим герпесом. Вирус содержится на слизистых оболочках и в элементах сыпи. Заразным больной считается с момента появления сыпи до образования корочек (обычно до 5 дня с момента последних высыпаний).

Вирус ветряной оспы обладает высокой контагиозностью, то есть с очень большой вероятностью передаётся через респираторные капли или прямой контакт с характерными поражениями кожи инфицированного человека. С этим связан тот факт, что большая часть населения заболевает уже в детском возрасте.

На возраст до 14 лет приходится 80-90 % случаев. Также для ветряной оспы характерна высокая восприимчивость (90-95 %).

Большинство стран имеют тенденцию к более высокому уровню заболеваемости в городских населённых пунктах (700-900 на 100 000 населения) и значительно меньшему в сельских регионах. Эпидемиология заболевания отличается в разных климатических зонах, например, существенная разница наблюдается в умеренном и тропическом климатах. Причины этих различий плохо изучены и могут относиться к свойствам вируса (которые, как известно, чувствительны к теплу), климату, плотности населения и риску воздействия (например, посещение в детском саду или школе или число братьев и сестёр в семье).

Относительно нетяжёлое течение и невысокая летальность долгое время были причиной предельно спокойного отношения к этой инфекции.

Однако, на данный момент, как результат многочисленных исследований, было установлено, что возбудитель может поражать не только нервную систему, кожу и слизистые, но и лёгкие, пищеварительный тракт, мочеполовую систему.

Вирус оказывает неблагоприятное влияние на плод, при возникновении заболевания у беременных женщин. При этом стоит помнить, что мать может передать инфекцию плоду, если она больна ветряной оспой или опоясывающим герпесом (вирус способен проникать через плаценту на протяжении всей беременности).

Какие проявления ветряной оспы (ветрянки)?

Вирус ветряной оспы проникает через дыхательные пути и конъюнктиву. Считается, что вирус размножается в слизистой носоглотки и региональных лимфатических узлах.

Первичное попадание вируса в кровь возникает через несколько дней после заражения и способствует попаданию вируса в эпителиальные клетки кожи, где и происходит дальнейшее размножение вируса и соответствующие кожные изменения.

Затем происходит вторичное попадание в кровь. Следует помнить, что поражаться может не только эпителий кожи, но и слизистые желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовая система. Учитывая то, что вирус является тропным к нервной ткани в нервных узлах, корешках чувствительных нервов и спинном мозге могут развиваться дегенеративные и некротические изменения.

Инкубационный период. Период от попадания вируса в организм до начала клинических проявлений составляет от 5 до 21 дня после воздействия, чаще 1-2 недели. Инкубационный период может быть более долгим у пациентов с ослабленным иммунитетом.

У инфицированных людей может быть мягкий продромальный период, который предшествует наступлению сыпи. У взрослых это может быть от 1 до 2 дней лихорадки и недомогания, но у детей чаще всего сыпь является первым признаком заболевания.

Начало чаще всего острое. Лихорадка длиться 2-7 дней, при тяжёлом течении дольше. Больные жалуются на возникновение зудящей сыпи, ломоту в теле, снижение аппетита, нарушение сна, головную боль. Могут наблюдаться тошнота и рвота.

Первые элементы сыпи появляются на лице и туловище, а затем на волосистой части головы и конечностях; наибольшая концентрация поражений находится на туловище с появлением подсыпаний в течении 4-6 дней. При этом элементы сыпи присутствуют на нескольких стадиях развития (например, покраснения и папулы могут наблюдаться одновременно и в той же области, что и везикулы и корочки).

Сыпь также может возникать на слизистых оболочках ротоглотки, дыхательных путей, влагалища, конъюнктивы и роговицы.

Элементы сыпи обычно имеют диаметр от 1 до 4 мм. Везикулы (пузырьки) являются поверхностными, однокамерными и содержат прозрачную жидкость, окружены красным ободком. Со временем они подсыхают и превращаются в корочки, после отторжения которых остается временная пигментация и изредка маленькие рубчики.

Количество элементов сыпи колеблется от единичных до множественных. Везикулы могут разорваться или загноиться до того, как они высохнут и приобретут вид корочек. Высыпания сопровождаются выраженным зудом.

У 20-25 % больных высыпания могут возникать на слизистых рта, дёснах. Обычно они быстро вскрываются, образуют эрозии и сопровождаются болезненностью, жжением и повышенным слюноотделением.

Около 2-5 % заболевших имеют элементы сыпи на коньюнктивах.

Также при ветряной оспе, как правило, увеличиваются лимфатические узлы (подчелюстные, шейные, подмышечные, паховые).

Восстановление от первичной инфекции ветряной оспы обычно приводит к пожизненному иммунитету. Но в последнее время всё чаще наблюдаются случаи повторного заболевания ветряной оспой. Это не является обычным явлением для здорового человека, и чаще всего происходит у лиц с ослабленным иммунитетом.

Болезнь обычно имеет нетяжёлое течение, но могут возникать осложнения, включая бактериальные инфекции (например, бактериальные кожные поражения, пневмония) и неврологические (например, энцефалит, менингит, миелит), которые могут закончиться летальным исходом.

Вторичные бактериальные инфекции кожных покровов, которые вызваны стрептококком или стафилококком, являются наиболее распространённой причиной госпитализации и амбулаторных медицинских визитов. Вторичная инфекция стрептококками инвазивной группы А может вызвать абсцессы и флегмоны.

Пневмония после ветряной оспы обычно является вирусной, но может быть и бактериальной. Вторичная бактериальная пневмония чаще встречается у детей моложе 1 года. Она характеризуется нарастанием температуры до 40⁰С, нарастанием бледности и цианоза кожи, появлением загрудинного сухого кашля и одышки. Больные могут принимать вынужденное положение в постели.

Поражение центральной нервной системы при ветряной оспе варьируются от асептического менингита до энцефалита. Вовлечение мозжечка с последующей мозжечковой атаксией является наиболее распространенным проявлением нарушений центральной нервной системы, но, как правило, имеет положительный исход.

Энцефалит – одно из самых опасных осложнений ветряной оспы (10-20 % заболевших имеют летальный исход). Проявляется это осложнение головной болью, тошнотой, рвотой, судорогами и часто приводит к коме. Диффузное вовлечение головного мозга чаще встречается у взрослых, чем у детей. Вместе с энцефалитом или самостоятельно может возникнуть ветряночный менингит.

Редкими осложнениями ветряной оспы являются синдром Гийена-Барре, тромбоцитопения, геморрагическая и буллёзная ветряная оспа, гломерулонефрит, миокардит, артрит, орхит, увеит, ирит и гепатит.

После заражения вирус остается скрытым в нервных клетках и может быть реактивирован, вызывая вторичную инфекцию - опоясывающий герпес. Обычно это происходит у взрослых в возрасте старше 50 лет или при ослаблении иммунитета и связано с болезненной сыпью, которая может привести к постоянному повреждению нервов.

Опоясывающий герпес (herpes zoster, опоясывающий лишай) возникает у людей, как проявление реактивации латентной инфекции, вызванной вирусом, который находился в нервных ганглиях, после перенесённой ветряной оспы. Локализация последующих высыпаний будет зависеть от того, в каком нервном узле находился вирус (VZV) в латентном (спящем) состоянии.

Локализация сыпи при поражении узла тройничного нерва – на волосистой части головы, в области лба, носа, глаз, нижней челюсти, нёба, языка; при наличии вируса в спинальных ганлиях - на шее, туловище, верхних и нижних конечностях.

Особенностями сыпи при опоясывающем герпесе являются:

- везикулы располагаются на коже группами вдоль соответствующего нерва,

- начинается заболевание чаще всего с болевых ощущений, после чего следует покраснение и соответствующие высыпания,

- со временем боль становится всё меньше и меньше,

- процесс всегда односторонний,

- обычно высыпания сопровождаются повышением температуры, недомоганием, слабостью.

Какие существуют методы диагностики ветряной оспы?

Обычно диагноз ставится на основании клинической картины и объективного осмотра больного.

Для подтверждения диагноза лабораторными методами берут кровь, спинномозговую жидкость, а также содержимое пузырьков и пустул. Как ориентированный метод проводят микроскопию.

В современной практике используются серологические методы диагностики (ИФА, РСК, РНГА, РИА). При этом кровь берут дважды: в начале заболевания и в период реконвалесценции. Реакция считается положительной, если титр антител вырос в 4 раза и более.

Стоит заметить, что наиболее часто используются ИФА и ПЦР. Также существует метод культивирования вируса, но в связи с трудоёмкостью и большими затратами, сейчас не используется.

Пациентов с неосложненным течением чаще всего лечат в домашних условиях. Элементы сыпи обрабатывают концентрированным раствором перманганата калия. Кислород, который выделяется вследствии этого, предотвращает присоединение вторичной инфекции, а также снижает зуд. При небольшом количестве высыпаний можно использовать бриллиантовый зеленый.

Только при тяжелых или осложненных вариантах необходимо лечение, которое направлено на возбудителя. Это препараты ацикловир, валацикловир, фамцикловир, принимать которые можно только после консультации врача-инфекциониста или семейного доктора. Противовирусное лечение является обязательным при опоясывающем герпесе. Также возможно локальное применение мазей ацикловира.

При выраженном зуде заболевшим ветряной оспой необходимо принимать антигистаминные препараты. При сильных болях у пациентов с опоясывающим герпесом – анальгетики. Если имеет место высокая температура и сильная интоксикация показана дезинтоксикационная терапия (внутривенное введение определенных растворов). Лицам, у которых снижен уровень иммунитета, показан иммуноглобулин.

Как предупредить заболевание ветряной оспой?

При проведении клинических испытаний было установлено, что лица, которые были вакцинированы, либо не подвержены ветряной оспе, либо переносят её в очень лёгкой форме.

Необходима вакцинация тем категориям людей, которые имеют сниженный иммунитет и, как следствие, высокую возможность тяжелого и осложненного течения заболевания. К ним относятся следующие категории:

- лица имеющие злокачественными заболевания,

- ВИЧ-инфицированные,

- те группы людей, которые имеют тяжёлую хроническую патологию,

- пациенты, которые принимают глюкокортикостероиды.

Показана вакцинация:

- с профилактической целью, особенно рекомендована категориям повышеного риска:

- обычная вакцинация в возрасте 12-15 месяцев,

- обычная вторая доза в возрасте 4-6 лет. - для экстренной профилактики тех, кто не болел ветряной оспой и не был привит, но при этом контактирует с больными.

Минимальный интервал между дозами вакцины против ветряной оспы составляет 3 месяца для детей в возрасте до 13 лет.

Хотя однодозовые программы эффективны для профилактики тяжёлой болезни ветряной оспы, что подтверждается исследованием, проведенным в Австралии (она является одной из немногих стран, которые включили вакцинацию против ветряной оспы в рамках своей национальной программы иммунизации), данные свидетельствуют о том, что для прерывания передачи вируса требуется введение двух доз. Возникающие школьные вспышки и высокие показатели ветряной оспы, хотя обычно и не тяжёлые, побудили некоторые страны осуществить двухдозовый график вакцинации.

Вакцинация — самое эффективное медицинское вмешательство, когда либо изобретённое человеком

Читайте также: