У нас в школе коклюш

Вернуться к статье

![]()

![]()

skazkina

А мы не лечили коклюш. А через три месяца прошёл полностью. Но тоже рвоты не было, но кашель каждые две минуты. Несколько легче становилось от либексина только.

Коклюш, остатки его, лечи - не лечи, а "100-дневный кашель " проходит через три месяца как раз.

![]()

![]()

![]()

| mamika писал(а): |

| Привитые дети тоже довольно часто им болеют, просто переносят легче. Поэтому чаще всего у привитых детей и не ставят этот диагноз. |

А ещё проблема в том, что если ребенок привит, то на коклюш думаю позже всего. Так было у меня и из-за того, что правильный диагноз поставили слишком поздно и лечили тем, чем нельзя, то коклюш был с осложнениями на сердце

![]()

Lora-Kira

Болеют чаще школьники. Как нам объяснили, действие прививки к 5-6 годам заканчивается. Старший в прошлом году болел, кашляла вся параллель. Подтвержленный диагноз был у троих из класса.

А младшие не заболели, хотя у самого младшего (тогда 7-8 месяцев было) стояло из коклюшных две прививки.

Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

И лечат сначала кашель всем подряд. Попадали как раз в майские праздники, дежурные врачи. Один - лазолван полейте, второй - не лазолван, а чего-то другого. А наша врач как увидела-услышала кашель, сразу сказала, что в школе коклюш. Одноклассник к тому моменту успел два курса антибиотика пропить. Самое грустное было, что кашляли дети с марта, а ни слова в школе не было о том, что обратите внимание на кашель, что коклюш. Температура нормальная, дети в школу ходят.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Вот и я наткнулась на больную тему.

болеем с октября месяца, я заболела первая, потом дочь, племянница, сестра, оба дедушки, подружки и т.д.

в больнице, естественно, никакого коклюша не ставили, врачи тянули время и после 5 недель болезни ребенка направили на анализ, который само собой был отрицательный (источники из интернета утверждает, что бактерию коклюша возможно обнаружить с 1 по 3 неделю). были у двух других врачей, которые все же склонялись к коклюшу, да и анализ крови был типичный для коклюша . я кашляю уже четвертый месяц, правда уже очень мало, чаще всего когда нервничаю. я и дочь проболели тяжело. а вот сестра с племянницей не прекращали уличные прогулки, в том числе и коньки (в отличие от нас) и проболели гораздо легче и быстрее. Здесь главное не переборщить и следить , чтобы не заработать пневмонии и бронхита.

а еще очень помогают положительные эмоци- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО!

Теперь мучает другой вопрос: задумываемся с мужем о пополнении семьи. сколько времени после коклюша необходимо выждать? может кто сталкивался?

Была у опытного врача-гинеколога, однозначно не ответила, рекомендует посетить инфекциониста.

Если вы долго и настойчиво кашляете, при этом вам не помогают сиропы и таблетки от кашля, возможно, вы переболели коклюшем. Эпидемиологическая ситуация по коклюшу в последние годы неуклонно ухудшается. Заболеваемость в России с 2017 года по 2019 год возросла в полтора раза. При этом значительную часть больных составляют подростки и молодые люди. Коклюш сейчас — совсем не детская инфекция, как считалось ранее. На рост заболеваемости влияет то, что у взрослых коклюш протекает иначе, чем у детей, поэтому его диагностируют редко, леча кашляющего взрослого от бронхита.

Что это за болезнь?

Коклюш — это бактериальная инфекция, возбудителем которой является Bordetella pertussis. Часть случаев заболевания вызвана другими бактериями этого рода — Bordetella parapertussis и Bordetella holmesii. Передача бактерии происходит воздушно-капельным путем, а именно при кашле.

При этом для заражения нужен достаточно тесный контакт — расстояние не более двух метров. Образно говоря, если вы сидите в конце автобуса, а возле водителя кашляет человек с коклюшем — вы не заразитесь.

Через предметы обихода заражение не происходит, так как бактерия в окружающей среде быстро погибает. Особую эпидемиологическую опасность представляют невыявленные больные — с атипичными стертыми формами болезни. Носительство коклюшной палочки без проявлений болезни, прежде всего кашля, на общую заболеваемость не влияет.

Как протекает коклюш?

Коклюшная палочка поражает эпителий дыхательных путей. Глубже она не проникает и с кровью по организму не разносится. Токсины, выделяемые бактериями, вызывают поверхностный воспалительный процесс. А при гибели бактерий выделяется коклюшный токсин, который и становится причиной навязчивого кашля.

Токсин повышает восприимчивость тканей к медиатору гистамину, который выделяется при воспалении. Этим обусловлена длительность кашля, а также его облегчение при использовании антигистаминных препаратов. Кашель провоцируется любыми раздражителем — свет, звук, изменение окружающей температуры. Из-за постоянных приступов кашля активизируется кашлевой центр в головном мозге — он переходит в состояние постоянного возбуждения. Формируется "порочный круг".

Возбуждение с кашлевого центра передается на рвотный и сосудодвигательный центры. Поэтому кашель при коклюше нередко сопровождается рвотой и падением давления.

Для классического коклюша, который обычно наблюдается у маленьких детей, характерно этапное течение

1. Катаральный период. Самочувствие относительно нормальное, ребенка беспокоит насморк и сухой кашель. Температура повышается до 37-37,5 градусов или остается нормальной. Этот период напоминает ОРЗ, поэтому коклюш на данном этапе почти не диагностируют.

2. Период спазматического кашля. В этот момент больной наиболее заразен, так как с кашлем выделяет большое количество бактерий. Кашель приобретает приступообразный характер, беспокоит обычно ночью и под утро. Кашлевые толчки возникают на выдохе. Лицо кашляющего становится красным, набухают вены на шее.

3. Период разрешения. Приступы становятся реже, затем совсем прекращаются. Однако подкашливание сохраняется до нескольких месяцев.

Подростки и взрослые болеют несколько иначе. Катаральный период у них удлиняется, а период спазматического кашля менее выражен. Характерные кашлевые приступы отсутствуют. Именно это стало причиной низкого диагностирования коклюша и повышения заболеваемости.

Иммунитет к коклюшной палочке

Иммунитет после вакцинации нестойкий, он ослабевает вдвое к 6-7 годам жизни ребенка. После перенесенного заболевания в классической форме иммунитет сохраняется значительно дольше. Но если коклюшем впервые переболел подросток или взрослый, при этом была атипичная форма, возможно и повторное заболевание.

Методы диагностики коклюша

Классический коклюш можно диагностировать на основании характерной симптоматики. Для подтверждения диагноза применяется бактериологическое исследование. Материалом для анализа служит слизь с задней стенки глотки. Ее собирают ватным тампоном или методом “кашлевых пластинок”. Метод показателен в катаральном периоде и в течение недели спазматического кашля. Далее его эффективность снижается.

Более современный метод диагностики — ПЦР слизи из носоглотки, где обнаруживают ДНК бактерии. ПЦР не используют для определения эффективности лечения, так как он выявляет ДНК не только живых, но и погибших бактерий, которые могут сохраняться в слизи до месяца.

Для поздней диагностики применим серологический метод — определение IgМ и IgG к коклюшной палочке.

Экспресс-диагностика проводится путем выявления антигенов бактерии в носоглоточной слизи.

Тактика лечения болезни

Неосложненный коклюш лечится амбулаторно. Назначение антибиотиков оправдано только в катаральном периоде и начале периода спазматического кашля. Препарат и длительность лечения определяет врач.

Для облегчения кашля используют антигистаминные препараты и противокашлевые средства центрального действия, то есть влияющие на кашлевой центр головного мозга. Отхаркивающие средства в данном случае неэффективны.

Полезны прогулки на свежем воздухе. В помещении воздух должен быть постоянно увлажненным. Из физиотерапии применяют ингаляции с раствором натрия хлорида. При выраженном кашле врач назначает бронхолитические средства.

Ингаляции облегчают кашель

Детям проводится вакцинация цельноклеточной или ацеллюлярной вакциной в возрасте 3-4,5-6 месяцев. Ревакцинация в 18 месяцев. Во многих странах введена вторая ревакцинация в 4-6 лет, но в России такой метод не входит в Национальный календарь. Тем не менее, прививка в 4-6 лет нужна, так как к этому возрасту иммунитет ослабевает и возможно заражение ребенка в школе. Взрослым вакцинация тоже показана, желательно делать ее каждые 10 лет.

Большинство длительно кашляющих пациентов не обследуют на коклюш. Это ухудшает эпидемиологическую обстановку, повышает заболеваемость. Особенно опасен коклюш для новорожденных детей и пожилых людей. При любом длительном кашле, отсутствии эффекта от отхаркивающих препаратов, следует обследоваться на коклюш. Предпочтительны серологические методы диагностики и ПЦР-анализ.

- У сына в школе несколько человек заболело коклюшем! - сообщила нам по телефону взволнованная женщина. - Как же так? Я думала, что это болезнь из нашего советского детства, которая побеждена прививками…

Стоило задаться этим вопросом - и оказалось, что коклюш в наше время совсем не редкость. В Беларуси каждый год им болеют сотни детей. Почему? Ведь прививки от коклюша делают чуть ли не с рождения. Может ли заболеть вакцинированный ребенок? Чем опасна эта болезнь? Как обычный кашель отличается от коклюшного? Об этом мы поговорили с Александром Кудиным , кандидатом медицинских наук, доцентом, заведующим 5-м отделением Детской инфекционной больницы г. Минска .

Александр Кудин. Фото: личный архив.

- Александр Петрович, в Беларуси вакцинация от коклюша входит в национальный календарь прививок. Почему же так много детей им болеет?

- В основном болеют дети, которые не привиты. И болеют тяжело. Если у привитых коклюш протекает в виде легкого кашля, на который, как правило, не обращают внимания, то у непривитых все намного тяжелее. У грудных детей вообще есть риск летального исхода. Увы, от коклюша умирают даже сейчас (и даже в США ).

- То есть прививка на сто процентов от коклюша не защищает?

- Любая вакцина не гарантирует стопроцентную защиту. Поэтому может случиться, что ребенка привили, а он все равно заболел. Может, иммунитет был в это время чем-то перегружен и не ответил, может, была другая причина. Для общества важно, чтобы был сильный коллективный иммунитет. Чем больше детей будет привито, тем меньше риск распространения болезни. Как с гриппом. Да, в сезон он есть, но благодаря тому, что более 40% населения привиты, эпидемий нет. При уровне коллективного иммунитета более 95% прекращается распространение возбудителя среди людей. Это касается любой инфекции, в том числе и коклюша.

- Почему все-таки родители отказываются прививать детей от коклюша?

- В обществе откуда-то взялся страх перед прививками. Может, некоторые родители так проявляют свою начитанность, образованность, считая, что организм сам должен бороться. Но это просто глупость! Эксперты ВОЗ утверждают, что на увеличение продолжительности жизни, улучшение здоровья человека наибольшее влияние оказали два фактора - обеспечение чистой водой и вакцинация.

- Я слышала нарекания на вакцины - мол, у детей очень болезненная реакция на некоторые из них.

- Есть два типа вакцины от коклюша - клеточные и бесклеточные. Первый тип содержит убитые коклюшные микроорганизмы, вторая - отдельные компоненты коклюшного микроорганизма. Клеточная действительно может давать реакцию: температура, головная боль и др . У бесклеточной таких реакций нет.

Но когда медики плотно занимались этим вопросом, выяснилось, что при применении бесклеточной вакцины какой-то процент детей коклюшем все равно болеет. Но в стертой форме, не тяжело - просто долго держится сухой кашель. Клеточная вакцина чаще дает общие реакции в виде повышения температуры, головной боли, покраснения в месте инъекции и т. д. Но, с другой стороны, иммунитет после такой вакцины сильнее. Поэтому сейчас в литературе обсуждается вопрос о возможном применении двух вариантов вакцин: однократно - клеточной, а потом все ревакцинации - бесклеточной.

- Коклюш - это прежде всего кашель. И о нем рассказывают с ужасом. Что в нем такого страшного?

- Типичный коклюш в период разгара болезни - а он может продолжаться от 2 до 4 недель и больше - дает приступы спазматического кашля. Люди, перенесшие коклюш во взрослом возрасте, говорят, что во время приступа кашля они боялись умереть от нехватки воздуха. А ведь это испытывают и маленькие дети. Чем младше ребенок, тем больше вероятности, что у него приступ кашля может закончиться летальным исходом, осложнениями. Самая частая причина смерти - кровоизлияние в мозг. Может отказать сердце, если есть какие-то фоновые его повреждения, порваться легкое от перенапряжения.

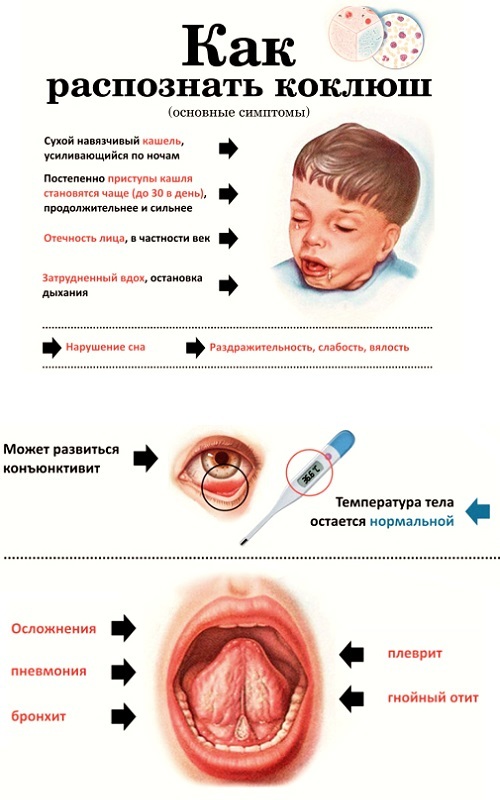

- Как понять, что у ребенка не просто простуда с кашлем, а коклюш?

- При обычном ОРВИ, как правило, есть температура, интоксикация, кашель, потом температура падает, кашель и насморк начинают постепенно уменьшаться. При коклюше высокой температуры не бывает. В первые два-три дня может подняться до 37,2 - 37,5. Кашель же постепенно нарастает, человек кашляет и не может откашляться, мокрота очень вязкая. А потом появляется типичный коклюшный спазматический кашель.

При этом дети днем чувствуют себя совершенно нормально и могут совсем не кашлять. А ночью, когда нет того, что отвлекало днем (игрушки, мультфильмы, игры), очаг возбуждения в кашлевом центре остается и начинает проявлять свою активность. Поэтому для детей характерны приступы ночного кашля. Тяжелого, до рвоты. И если дети постарше могут сознательно подавить этот кашель, то малыши - нет, пока он сам не остановится. Поэтому у них дело иногда доходит до остановки дыхания (апноэ) на пике кашлевого приступа.

- Допустим, родители, которые не привили ребенка в положенные сроки, прочитали все это, спохватились и решили сделать прививку от коклюша года в три. Это не поздно?

- Лучше поздно, чем никогда. У трехлетнего ребенка иммунитет выработается даже посильнее. Для детей прививка бесплатная. Есть выбор вакцин - и клеточная, и бесклеточные.

- Чтобы малыши в детском саду заразились, достаточно, что в группу придет один ребенок с коклюшем?

- Да. Причем никто может и не знать, что у него коклюш. Кашляет и кашляет - половина таких в группе. В самом начале болезни кашель обычный - он как раз и может заразить. А через 3 - 4 недели, когда кашель становится страшным, спазматическим, возбудитель болезни перестает выделяться. То есть ребенок продолжает кашлять до трех месяцев, но для окружающих он уже не опасен.

- Взрослый человек может заболеть коклюшем?

- Может. Взрослые чаще переносят его стертую форму, потому что где-то в жизни они контактировали с возбудителем коклюша и у них есть остатки иммунитета. Но бывает и у взрослых типичный коклюш со спазматическим кашлем.

- Привиться взрослому можно, если он не был привит в детстве?

- Если захочет, почему нет? Но прививка не дает иммунитета до конца жизни. А вот если человек переболел, то вырабатывается пожизненная защита. Поэтому в выигрышном положении находятся вакцинированные люди: они либо не заболевают вообще, либо переносят коклюш в легкой форме. Но и в обоих случаях иммунитет укрепляется и может стать пожизненным.

Отказываясь прививать ребенка от коклюша, родители лишают его защиты от других инфекций

В Беларуси прививать против коклюша детей начинают с двух месяцев. В Национальном календаре профилактических прививок вакцинация разделена на несколько этапов: 2,3, 4 и 18 месяцев. Делают прививку комбинированными вакцинами. Они могут содержать три компонента (защита от дифтерии, коклюша, столбняка) и более (к вышеназванным инфекциям добавляются гемофильная, гепатит В, полиомиелит). Получается, что, отказываясь прививать ребенка от коклюша, родители лишают его защиты от других инфекций.

Медики предупреждают, что в течение первых трех суток на месте прививки может быть уплотнение или покраснение, может быть больно, не исключено, что поднимется температура. Все это типичные реакции.

Такая схема позволяет обеспечить защиту от коклюша на 6 - 8 лет - и это как раз тот период, когда дети наиболее восприимчивы к инфекциям и когда возможны наиболее тяжелые формы заболевания.

Заражение коклюшем происходит воздушно-капельным путем. Период инкубации - от 3 до 15 дней. Спазматический кашель может продолжаться от 15 дней до 2 месяцев, выздоровление - до трех месяцев.

Коклюш впервые упоминается в 1578 году в связи с эпидемией, во время которой было много смертельных исходов. Тогда врачи ничего толком о болезни не знали и лечили ее чаще всего кровопусканиями, от которых было мало толку.

Только в 1906 году ученые Института Пастера в Брюсселе Жюль Берде и Октав Жангу выделили коклюшную палочку. А средства лечения инфекции появились лишь в годы Второй мировой войны.

За год заболеваемость коклюшем в России выросла вдвое. Поговорили с педиатром и неонатологом Марией Макаршиной о причинах стремительного роста распространения инфекции, современных способах диагностики, профилактики и лечения коклюша.

По статистике Роспотребнадзора в 2018 году наш город продемонстрировал рост заболеваемости коклюшем почти в два раза.

— В чем причина резкого роста заболеваемостью коклюшем?

— Заболеваемость коклюшем растет во всех развитых странах, особенно последние несколько лет. Причин здесь несколько. Во-первых, коклюш научились лучше диагностировать. Врачи стали более настороженные, пациенты — более информированные. Во-вторых, снижение процента вакцинации от коклюша вносит свою лепту в общую статистику. Но только эти две данности не могут объяснить столь стремительный рост. В научном сообществе исследуют гипотезу о генетической мутации возбудителя этой инфекции. Возможно, в этом причина более выраженного роста уровня заболеваемости коклюшем в отдельных регионах. Ведь снижение охвата вакцинации и доступная диагностика — повсеместное явление.

— В чем основная опасность коклюша?

— Это острое инфекционное бактериальное заболевание, которое вызывается палочкой Bordetella pertussis. У детей до 2 лет болезнь протекает очень тяжело. До 6 месячного возраста она может вызывать фатальные последствия вплоть до летального исхода. Для недоношенных с хроническими заболеваниями легких угрожающим для жизни коклюш будет и в более старшем возрасте.

— Какие жалобы позволяют врачу предположить, что у больного коклюш?

— Коклюш обычно начинается как ОРВИ — с температурой, насморком, кашлем. Сложность диагностики в том и состоит, что сразу заподозрить его очень сложно, практически невозможно. Потому что при обычном ОРВИ родители больного ребенка могут даже не обращаться к врачу. Но проходит неделя, вторая, кашель не только не проходит, а усиливается, переходит в приступообразную форму. К доктору уже попадает ребенок, который кашляет больше 10 дней, и это приступы мучительного кашля. В этой ситуации врач должен подумать, в том числе и о коклюше.

— Но и при обычном ОРВИ, даже при бронхите, кашель может проходить до 3 недель. Как понять — это остаточное явление или признаки коклюша у ребенка?

— Как диагностируют болезнь сегодня? Есть какой-то анализ на коклюш?

Посев на коклюшную палочку труден технически, долго ждать результат. Серологический метод (антитела к коклюшу) не всегда позволяет однозначно оценить результат, требуется повторное исследование через 2 недели. А тогда уже поздно будет назначать лечение.

Если кашель длится более 3 недель, ПЦР с посевом будут уже отрицательны. Пока будем разбираться с антителами, пройдет еще 2 недели, ребенок начнет поправляться, а заниматься профилактикой у контактных будет уже поздно.

В целом врачи редко сразу назначают исследование на коклюш. Часто просто прописывают какое-то лекарство от кашля. Могут назначить рентген, который ничего не покажет. И до диагностики коклюша доходит уже тогда, когда начинаются приступы и никакого специфического лечения провести нельзя.

— А можно принять какие-то меры, чтобы кашель при коклюше не достигал спастических приступов?

— Всегда ли коклюш будет проявляться приступами спастического кашля?

— Примерно у 30 % взрослых коклюш протекает бессимптомно. Дети старшего возраста также могут переносить его относительно легко. Доказано, что в течение жизни можно болеть коклюшем до 3 раз. Повторные заболевания не будут такими острыми, как первые. И даже правильно проведенная вакцинация дает иммунитет максимум на 5 лет. Частая ситуация — мать и отец заражают ребенка коклюшем, болея им в легкой форме. Только у ребенка первого года жизни коклюш может быть жизнеугрожающим заболеванием. И даже после перенесенной болезни иммунитет к нему не пожизненный. Он угасает в среднем через 5 лет. Поэтому вакцинировать от коклюша рекомендуют даже тех, кто им переболел.

— Как долго ребенок заразен, если выявлен коклюш?

— Инкубационный период, в среднем, 7-10 дней. Тех, кто был в контакте, должны тоже обследовать на коклюш. По международным рекомендациям проводят профилактику антибиотиками при контакте с коклюшным больным людям из групп риска. Это дети в возрасте до года, беременные в третьем триместре, люди с хроническими заболеваниями легких, сердца, с иммунодефицитами. Плюс всем, кто находятся в тесном контакте с теми, кто в группе риска. В России такой рекомендации нет, но есть документ по профилактике коклюша — СанПин, который предписывает обследование всех контактных кашляющих и их изоляцию.

Если ребенок болеет коклюшем, он перестанет выделять палочку через 3 недели без антибиотиков, и через 5 дней — с антибиотиком (если он назначен в первые 3 недели). Если пациент уже в стадии спастического кашля, то антибиотик ему не поможет. Но поскольку он является источником инфекции, то врач все равно его назначит.

— А если кто-то из семьи недавно сделал прививку от коклюша — все равно будут обследовать и назначить антибиотик, если он в группе риска?

— Вакцинальный статус не оговаривается в международных рекомендациях. И обратите внимание: отсутствие вакцинации у детей старше года не повод к назначению антибиотиков профилактически даже с точки зрения Американской академии педиатрии. С учетом того, что врач, назначающий антибиотик при коклюше профилактически, в России действует как бы off label, то кому их назначить он решает по ситуации, индивидуально, и обычно непривитые все же получают антибиотикопрофилактику. Детям старше года, вакцинированным по возрасту, антибиотик профилактически, как правило, не назначают.

— Всегда ли коклюш в возрасте до 2 лет требует госпитализации?

— Госпитализируются все дети до 6 месяцев, а по факту — до года. У малышей приступы коклюшного кашля могут приводить к остановкам дыхания, обезвоживанию и истощению из-за рефлекторной рвоты. Часто этих детей невозможно напоить и накормить — ребенок не может удержать в себе жидкость и пищу. Госпитализируют также при развитии осложнений в виде судорог, дыхательной недостаточности. Но это чаще всего пациенты первого года жизни.

— Какие показания для госпитализации в более старшем возрасте?

— Сопутствующие заболевания, которые утяжеляют течение коклюша и повышают риск осложнений: тяжелые заболевания ЦНС, тяжелая эпилепсия, хронические заболевания легких и сердца, тяжелое течение коклюша с осложнениями.

— Как лечить коклюш будут в стационаре?

— Все действия будут направлены на то, чтобы довести ребенка с минимальными потерями до того момента, когда коклюш начнет угасать естественным путем. Дают кислород. По ситуации могут перевести на ИВЛ (искусственную вентиляцию легких — ред.). Дают инфузионную терапию, если ребенок не может пить и есть. У детей первых месяцев могут использовать противосудорожные препараты.

— Раньше применяли кодеинсодержащие и седативные препараты для минимизации приступов коклюшного кашля. Как сегодня относятся к этой практике?

— Сколько времени может сохраняться кашель как остаточное явление при перенесенном коклюше?

— До 6 месяцев, иногда и дольше. И при любом ОРВИ этот спастический кашель может вернуться.

— По СанПину после стихания клинических проявлений не раньше 25-го дня от начала заболевания.

— Может ли перенесенный коклюш в детстве каким-то образом влиять на здоровье в будущем?

— Если не было осложнений, ребенок выздоравливает полностью.

Коклюш – одна из самых серьезных и длительных инфекций, которая особенно опасна для детей первого года жизни, и сегодня есть случаи его развития даже у малышей 2–3 месяцев от роду.

Протекает болезнь тяжело, длится до 10 недель и более, характеризуется приступами мучительного кашля, который не устраняется лекарствами.

Сегодня день коклюш перестал быть редкой инфекцией. В 2018 году, по данным Росстата, дети стали болеть коклюшем в 2,3 раза чаще, чем в предыдущем.

Последние десять лет заболеваемость стабильно растет. И большая часть пациентов – это дети раннего возраста, малыши первых трех лет и дошкольники, то есть те, у кого болезнь протекает тяжелее всего.

Такой рост заболеваемости связан с тем, что детям всё чаще не ставят вакцину АКДС или не проводят полный курс прививок в 1–2-й год жизни.

А уж о том, чтобы дополнительно привить от коклюша детей перед школой, вообще почти никто из родителей не заботится.

Хотя кашлем сопровождается множество детских болезней, но именно коклюшный кашель особенный: 10–40 приступов сухого надсадного кашля за сутки изматывают и ребенка, и родителей.

Каким бы болезненным и опасным он ни был, вовремя диагностированный коклюш поддается лечению и может быть предотвращен с помощью вакцины.

Но чтобы заподозрить коклюш по первым признакам, нужно знать о том, что ребенок контактировал с больным и подтвердить болезнь данными анализов – а это не всегда просто.

Коклюш провоцируют микробы Bordetella pertussis. Они проникают с частичками слизи, слюны и мокроты при чихании или кашле больного ребенка или взрослого в рот, горло и бронхи.

Бактерии проникают на слизистые дыхательной системы, связываются там с клетками эпителия, и начинают продуцируовать цитоксин – особое вещество, влияющее на реснички мерцательного эпителия, которые покрывает респираторный тракт. Они помогают поддерживать дыхательные пути чистыми, как щеточка, вычищая слизь и мусор из дыхательных путей.

Цитоксин блокирует их двигательную активность, и ребенок вынужден сильно кашлять, так как с эпителия респираторного тракта идут непрерывные сигналы, что нужна чистка. Это и приводит к эпизодам коклюшного кашля.

У детей может развиться коклюш, если они находятся в тесном контакте с зараженными - взрослыми или другими малышами. Бактерии разлетаются на метр вокруг больного при кашле или чихании. Заражается до 80 % детей, если у них не было прививки и нет иммунитета к этой болезни.

Хотя риск заражения в детском возрасте высокий, есть некоторые условия, которые существенно усиливают вероятность инфицирования:

- Возраст младше 6 месяцев. Младенцы особенно чувствительны к заражению, особенно если рождены недоношенными. Они пока еще не вырабатывают адекватного количества антител, чтобы защититься от опасных микробов, поэтому их всячески нужно оберегать от инфекций.

- Дети с ослабленным иммунитетом. Малыши с врожденным иммунодефицитом или одной из форм онкологических патологий рискуют больше других заболеть и тяжело переносить коклюш.

- Не иммунизированные дети. Малыши, которые не были вакцинированы против коклюшной инфекции, также очень рискуют. На время вспышек их могут даже временно изолировать от других малышей.

Распознать инфекцию в самом начале непросто, она может начинаться, как обычное ОРВИ, и только потом возникают уже типичные проявления. В среднем типичные репризы кашля проявляются к третьей-четвертой неделе инфекции. Симптомы возникают стадийно, выделяется несколько этапов в развитии болезни:

Первый этап ( первая-вторая неделя). Ведущие признаки коклюша у детей не выражены: возможно покашливание с редким чиханием. Если кашель и возникает, он вполне обычный, на приступы коклюшных репризов он пока не похож. Может быть невысокая лихорадка, не достигающая значений более 37,7 °C.

Читайте также:

Синдром седьмого сентября: откуда у детей простуда в начале учебного года?

Второй этап (третья неделя). В это время коклюш проявляет себя вовсю, у ребенка проявляются типичные признаки. Нужна помощь врача, а также полноценный уход родителей, чтобы облегчить состояние. Кашель возникает периодически, в виде повторных приступов, повторяющихся несколько раз за сутки. Ребенок в течение реприза может непрерывно кашлять, пока эпизод не закончится петушиным криком или рвотой.

Спустя непродолжительное время кашлевой приступ повторяется, симптомы постепенно нарастают.

Каждый эпизод по времени длится до 20–30 секунд, пока малыш заходится в кашле, он может краснеть, а если кислорода не хватает, кожа приобретает синюшный оттенок, постепенно цвет лица восстанавливается после окончания кашлевого приступа.

Сам кашель по тембру громкий, надсадный, он сухой и болезненный. В конце каждого из репризов формируется судорожный вдох, напоминающий крик петуха. Это возникает из-за нарушений полноценного дыхания, ребенок ощущает удушье и страх, из-за чего дополнительно спазмируется глотка.

Есть ощущение того, что каждый кашлевой эпизод становится всё более резким и громким, утяжеляется. Могут возникать затруднения на вдохе или на выдохе. Родители могут заметить, что после реприза у младенца часто появляется одышка.

В свою очередь одышка может вызвать апноэ – относительно долгую задержку дыхания ребенка. Плач и суетливость, беспокойство будут сопровождать каждый эпизод кашля. Кроме того, кашлевой эпизод может завершиться рвотой, особенно если ребенок недавно поел.

Температура может подниматься до 38,3 ° C и выше. Ребенок на фоне коклюша может плакать без слез и мочиться реже - это признаки развития обезвоживания на фоне проблем с питьем, приемом пищи и учащением дыхания.

Третий этап (это середина четвертой недели). Проявления коклюша на этой стадии немного изменяются. Кашлевые и рвотные приступы постепенно становятся реже и не такими длительными.

Периодическое усиление кашля может провоцироваться любыми раздражителями и длится на протяжении двух и более месяцев.

Подтвердить диагноз коклюша не всегда просто, особенно если нет данных о том, что ребенок контактировал с болеющими этой инфекцией. Помочь в диагностике может:

- Изучение симптомов. Врач расспросит родителей о таких симптомах, как наличие специфического звука на протяжении периода кашля. Если у ребенка кашлевой эпизод возникает в кабинете врача, то он сможет сразу же диагностировать это состояние. Важно также указание на то, что ребенок не прививался вакциной АКДС.

- Исследование образца слизи. Небольшой образец слизи из носа и рта ребенка собирают на ватные тампоны и отправляют на лабораторный анализ. Высев коклюшной палочки подтверждает инфекцию.

Анализ крови. Он подтверждает специфические противококлюшные антитела в плазме, однозначно указывающие на коклюш.

Лечение болезни начинается сразу же после того, как диагноз подтверждается.

Как лечится кашель, чем помочь?

Лечение коклюша длится две недели, и вероятность госпитализации в больницу составляет до 50 %. Детей до 2 лет кладут обычно в больницу даже с легкой формой.

В начальной стадии можно добиться того, что кашель будет не таким длительным и мучительным.

Необходимые лекарства и процедуры для лечения коклюша у детей включают:

Антибиотики. Препараты используются для лечения коклюша, так как это бактериальная инфекция. Ребенку может потребоваться внутривенное введение антибиотиков или прием препаратов в суспензиях, таблетках. Врач назначит антибиотик в зависимости от возраста ребенка и тяжести инфекции.

Подача кислорода. Так как у маленького ребенка могут быть проблемы с дыханием, можно использовать маску с кислородом, чтобы помочь малышу чувствовать себя лучше.

Лекарства для облегчения лихорадки и боли. Если у ребенка сильные боль и жар, для подавления симптомов применяются жаропонижающие и противовоспалительные средства. Если ребенок не госпитализирован для лечения коклюша, родителям нужно соблюдать некоторые основные меры по уходу за ним на дому.

При лечении коклюша крайне важно обеспечить ребенку максимальный комфорт и полноценный уход, чтобы как можно легче перенести период кашля. Есть некоторые советы по уходу за болеющим ребенком на дому:

Ребенку с коклюшем нужно больше отдыхать. Отдых необходим, так как постоянные приступы кашля могут привести к истощению ребенка. Нужно отказаться от путешествий и прогулок на улице в течение продолжительных периодов времени, чтобы избежать напряжения. Поддерживайте комфортную температуру в детской комнате, чтобы воздух был влажным и прохладным, это уменьшает кашель.

Поддержание чистоты. Важно бороться с пылью и микробами, чтобы минимизировать риск развития вторичных респираторных инфекций и аллергии. Личные вещи ребенка, такие как игрушки и посуда, обрабатываются безопасными для детей дезинфицирующими жидкостями, одежда регулярно стирается в теплой воде.

Использование увлажнителя. Применение увлажнителя воздуха с холодным паром облегчает дыхание, поддерживая оптимальный уровень влажности в окружающем воздухе.

Получение дополнительной жидкости и пищи. В период коклюша ребенок хуже ест, так как во время приемов пищи нередко возникают приступы кашля. Важно дополнительно поить его водой, чтобы не возникало обезвоживания, а также пересмотреть питание. Нужно давать ему небольшие порции пищи чаще, чем обычно. Это уменьшает вероятность тошноты и предотвращает рвоту.

Устранение триггеров. Нужно до минимума уменьшить воздействие на ребенка раздражителей, таких как дым и пыль, которые могут вызвать приступ коклюша.

Если ребенок не был госпитализирован на время лечения инфекции, врач назначит лекарства, которые необходимо принимать дома. Важно строго следовать назначенной схеме лечения, чтобы как можно скорее облегчить состояние ребенка, уменьшить эпизоды кашля и дать ему возможность полноценно питаться.

Лечение и пребывание дома может длиться от двух до трех недель, хотя оно может продолжаться в зависимости от интенсивности симптомов и возраста ребенка. Даже если бактерии полностью устранены, у ребенка может продолжаться кашель еще несколько недель. На фоне любых провоцирующих факторов приступы усиливаются.

Важно распознать инфекцию как можно раньше и начать лечение, без адекватной терапии коклюш может давать серьезные осложнения. Среди них стоит выделить:

- Апноэ во сне. У ребенка могут сужаться дыхательные пути, из-за чего возможно хроническое апноэ во сне (остановки дыхания), легкие не получают достаточно воздуха для дыхания. Апноэ во сне является ведущим осложнением коклюша, оно развивается у 61 % детей.

- Пневмония. На фоне коклюша возможно присоединение вторичной инфекции с поражением легочной ткани, из-за чего формируется пневмония, острое воспаление легких с ухудшением общего состояния.

- Энцефалопатия и судороги. В редких случаях приступы кашля могут провоцировать длительную гипоксию мозга, что грозит нарушениями его работы. Кроме того, на фоне приступов кашля возможны судороги.

Чтобы избежать опасных осложнений и предотвратить коклюш, необходима вакцинация детей. Ее проводят на первом году жизни. Это прививка АКДС, которую делают трижды с интервалом в 1,5 месяца. Затем закрепляют действие вакцины, повторяя ее на втором году – в 18 месяцев.

Это позволяет организму малыша накопить достаточно антител против инфекции, чтобы активно сопротивляться заражению. Но эти антитела постепенно исчезают из крови, и к школьному возрасту действие прививки ослабевает.

Поэтому дети-школьники могут болеть коклюшем, равно как и подростки, взрослые люди, у которых уже не осталось прививочного иммунитета. Соответственно, они могут заражать малышей.

Поэтому сегодня вновь ведется речь о том, чтобы ввести в национальный календарь прививок дополнительную вакцинацию от коклюша детям школьного возраста. Но пока это может быть лишь личная инициатива родителей. Наряду с другими, они могут поставить и коклюшную вакцину в возрасте 6–7 лет, перед поступлением в школу.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Читайте также: