Постановление мз рб 35 столбняка

3.1 Столбняк — острое инфекционное заболевание человека и животных из группы раневых анаэробных инфекций. Характеризуется поражением нервной системы, проявляющимся в виде судорог скелетной мускулатуры с возможным развитием асфиксии.

В почве, испражнениях и на различных предметах споры могут сохраняться годами. Выдерживают температуру 90 °С в течение 2 ч. В анаэробных условиях, при температуре 37 °С, достаточной влажности и в присутствии аэробных бактерий (например, стафилококков) споры прорастают в вегетативные формы. Вегетативные формы столбнячной палочки погибают в течение нескольких минут при кипячении, через 30 мин — при 80 °С. Антисептики и дезинфектанты убивают возбудитель столбняка в течение 3-6 ч. В странах с тёплым климатом возможна вегетация спор непосредственно в почве. У С. tetani выявляют два вида Аг: соматические (О-Аг) и жгутиковые (Н-Аг). По структурам жгутиковых Аг выделяют 10 сероваров. Все серовары образуют идентичные по антигенным свойствам тетаноспазмин и тетанолизин.

ляной кислоты) в синапсах (токсин связывается с синаптическими белками синаптобревином и целлюбревином). Первоначально токсин действует на периферические нервы, вызывая местные тетанические сокращения мышц. В культурах токсин появляется на 2-е сутки, достигая пика образования к 5— 7-му дню.

• Тетанолизин проявляет гемолитическое, кардиотоксическое и летальное действия, вызывает развитие местных некротических поражений. В патогенезе заболевания этот токсин играет менее важную роль. Максимальное накопление токсина в культуре наблюдают уже через 20-30 ч. Процессы его образования не связаны с синтезом тетаноспазмина. Низкомолекулярная фракция усиливает секрецию медиаторов в нервно-мышечных синапсах.

3.2 Эпидемиология.Резервуар и источник инфекции — травоядные животные, грызуны, птицы и человек, в кишечнике которых обитает возбудитель; последний выделяется во внешнюю среду с фекалиями. Столбнячная палочка также широко распространена в почве и других объектах внешней среды, где она может размножаться и долго сохраняться. Таким образом, возбудитель имеет два взаимосвязанных и взаимообогащаемых места обитания, а следовательно, и два источника возбудителя — кишечник теплокровных и почву. Значимость того или иного источника, по-видимому, в значительной мере обусловлена климатогеографическими условиями местности. Наиболее благоприятны для вегетации и сохранения микроорганизма чернозёмные и краснозёмные, богатые гумусом почвы, а также почвы, хорошо удобренные органическими веществами. Из почвы с пылью бактерии могут попадать в любые помещения (в том числе перевязочные и операционные блоки), на различные предметы и материалы, применяемые в хирургической практике (различные порошки, гипс, тальк, лечебные глину и грязь, вату и др.). Частота носительства спор столбнячной палочки человеком варьирует от 5—7 до 40%, причём повышенную степень носительства отмечают у лиц, профессионально или в быту соприкасающихся с почвой или животными (сельскохозяйственных рабочих, конюхов, доярок, ассенизаторов, работников парников и др.).

С. tetani обнаруживают в содержимом кишечника коров, свиней, овец, верблюдов, коз, кроликов, морских свинок, крыс, мышей, уток, кур и других животных с частотой 9-64%. Обсеменённость помёта овец достигает 25—40%, что имеет особое эпидемиологическое значение в связи с использованием тонкой кишки овец для изготовления хирургического кетгута.

Механизм передачи — контактный; возбудитель проникает через повреждённые кожные покровы и слизистые оболочки (раны, ожоги, отморожения). Инфицирование пупочных ран при несоблюдении асептики при родах может стать причиной столбняка новорождённых. Местом входных ворот возбудителя могут быть различные по характеру и локализации открытые раны (проколы, занозы, порезы, потёртости, размозжения, открытые переломы, ожоги, отморожения, укусы, некрозы, воспалительные процессы); в этих случаях развивается посттравматический столбняк. Операционные раны, особенно на толстой кишке и ишемизированных конечностях, могут стать входными воротами для инфекции с последующим развитием послеоперационного столбняка. Вмешательства по поводу аборта вне медицинских учреждений могут стать причиной постабортального столбняка. Возможность передачи возбудителя от больного здоровому человеку отсутствует.

Естественная восприимчивость людей высокая. У переболевших столбняком иммунитет к заболеванию не формируется, так как очень маленькая доза токсина, способная вызвать заболевание, недостаточна для обеспечения иммунологического ответа.

3.3 Профилактические мероприятия.Неспецифическая профилактика столбняка направлена на предупреждение травматизма в быту и на производстве, исключение заражения операционных, а также ран (пупочных и других), раннюю и тщательную их хирургическую обработку. Основным методом специфической профилактики заболевания столбняком являются профилактические прививки, которые проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Специфическую профилактику столбняка проводят в плановом и экстренном порядке. В соответствии с календарём прививок вакцинируют детей с 3 мес жизни 3-кратно по 0,5 мл вакциной АКДС с первой ревакцинацией через 12—18 мес и последующими ревакцинациями через каждые 10 лет ассоциированными препаратами (АДС или АДС-М) или монопрепаратами (АС). После законченного курса иммунизации организм человека в течение длительного срока (около 10 лет) сохраняет способность к быстрой (в течение 2— 3 дней) выработке антитоксинов в ответ на повторное введение препаратов, содержащих АС-анатоксин.

Экстренную профилактику столбняка осуществляют по схеме при любых травмах и ранах с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, ожогах и отморожениях II—IV степеней, укусах животных, проникающих повреждениях кишечника, внебольничных абортах, родах вне медицинских учреждений, гангрене или некрозе тканей любого типа, длительно текущих абсцессах, карбункулах. Экстренная профилактика столбняка включает первичную обработку раны и одновременную специфическую иммунопрофилактику. В зависимости от предшествующей привитости пациентов различают пассивную иммунизацию, активно-пассивную профилактику, состоящую из одновременного введения противостолбнячной сыворотки и анатоксина, и экстренную ревакцинацию АС для стимуляции иммунитета у ранее привитых лиц. Экстренную иммунопрофилактику столбняка следует проводить как можно раньше и вплоть до 20-го дня с момента получения травмы, учитывая длительность инкубационного периода при заболевании столбняком.

Полный курс профилактических прививок против столбняка для взрослых состоит из двух профилактических прививок АС или АДС-М по 0,5 мл каждая с интервалом 1 – 1,5 месяца и ревакцинации через 9 – 12 месяцев в той же дозе. По сокращенной схеме полный курс профилактических прививок против столбняка включает однократную вакцинацию с использованием АС в удвоенной дозе (1 мл) и ревакцинацию через 9 – 12 месяцев дозой 0,5 мл АС или АДС-М.

3.4 Мероприятия я эпидемическом очаге. Больного госпитализируют в специализированные (реанимационные) отделения для лечения. Диспансерное наблюдение за переболевшим осуществляют в течение 2 лет. Разобщение в отношении контактных лиц не проводят, так как больной не опасен для окружающих. Дезинфекцию в очаге не проводят.

На основании статьи 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпункта 8.32 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446 "О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. N 360", Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы и правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения столбняка".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 19 июля 2012 г.

1. Настоящие Санитарные нормы и правила (далее - Санитарные правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения столбняка.

2. Настоящие Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Для целей настоящих Санитарных правил классифицируются следующие виды профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям:

активная - профилактика столбняка, при которой пациенту вводится адсорбированный столбнячный анатоксин (далее - АС) или адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигена (далее - АДС-М);

активно-пассивная - профилактика столбняка, при которой пациенту одновременно вводится АС и противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (далее - ПСЧИ) или противостолбнячная сыворотка (далее - ПСС);

пассивная - профилактика столбняка, при которой пациенту вводится ПСЧИ или ПСС.

6. Выявление пациентов с симптомами заболевания столбняком осуществляют медицинские работники организаций здравоохранения (далее - медицинские работники) при обращении за медицинской помощью и при проведении медицинских осмотров.

7. Организации здравоохранения обязаны осуществлять учет всех случаев заболевания столбняком в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

8. Информация о случае заболевания столбняком и случае смерти от столбняка представляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 февраля 2011 г. N 149 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления внеочередной и заключительной информации об осложнении санитарно-эпидемической обстановки".

9. Основным методом профилактики заболевания столбняком являются профилактические прививки, которые проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденными Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

10. Полный курс профилактических прививок против столбняка для взрослых состоит из двух профилактических прививок АС или АДС-М по 0,5 мл каждая с интервалом 1 - 1,5 месяца и ревакцинации через 9 - 12 месяцев в той же дозе. По сокращенной схеме полный курс профилактических прививок против столбняка включает однократную вакцинацию с использованием АС в удвоенной дозе (1 мл) и ревакцинацию через 9 - 12 месяцев дозой 0,5 мл АС или АДС-М.

11. Профилактика столбняка по эпидемическим показаниям проводится в организациях здравоохранения пациенту в течение суток после обращения за медицинской помощью в случаях:

травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени;

проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта;

проведения оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте;

абортов и родов вне организаций здравоохранения;

гангрены и некроза тканей;

12. Схема выбора вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, определяется в соответствии с классификацией ран на инфицированные и неинфицированные согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам и тактикой профилактики столбняка в зависимости от прививочного анамнеза и характера раны согласно приложению 2 к настоящим Санитарным правилам.

13. Выбор вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, у новорожденных в случае родов вне организации здравоохранения и у детей в возрасте до 5 месяцев, не получивших плановые профилактические прививки против столбняка, осуществляется в зависимости от прививочного статуса матери. Если мать имеет полный курс профилактических прививок против столбняка и с момента последней профилактической прививки прошло не более 5 лет, то ребенку не проводится профилактика столбняка. Ребенку проводится пассивная профилактика столбняка с введением 250 МЕ ПЧСИ, если:

мать имеет неполный курс профилактических прививок против столбняка;

мать имеет полный курс профилактических прививок против столбняка, но с момента последней профилактической прививки прошло 5 лет и более;

прививочный анамнез матери выяснить не удалось.

14. Все лица, получившие активно-пассивную профилактику столбняка, для завершения курса иммунизации через 9 - 12 месяцев должны получить профилактическую прививку с использованием 0,5 мл АС (АДС-М).

15. При неизвестном прививочном статусе пациента выбор вида профилактики столбняка, проводимой по эпидемическим показаниям, можно определить на основании результатов определения титров столбнячного антитоксина в сыворотке крови пациента.

До начала проведения первичной хирургической обработки раны медицинский работник у пациента берет из пальца кровь в объеме 0,5 мл и направляет ее для определения титров столбнячного антитоксина в бактериологическую лабораторию организации здравоохранения.

16. Показанием к проведению полного объема активно-пассивной профилактики столбняка является отсутствие в сыворотке крови пациента столбнячного антитоксина или его наличие в титре менее 1:20 (менее 0,01 МЕ/мл).

Пациентам, в сыворотке крови которых содержание столбнячного антитоксина в реакции пассивной гемагглютинации выявлено в титрах 1:20, 1:40, 1:80 (0,01 - 0,1 МЕ/мл), вводится АС в дозе 0,5 мл.

Титр столбнячного антитоксина в сыворотке крови пациента 1:160 и более (0,1 МЕ/мл и выше) свидетельствует о достаточной защищенности и не требует проведения экстренной профилактики столбняка.

17. Медицинский работник организации здравоохранения вносит сведения о проведенной им пациенту профилактике столбняка по эпидемическим показаниям в медицинский документ по форме N 029/у-03 "Журнал учета процедур", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. N 33 "Об утверждении форм учетной медицинской документации организаций здравоохранения", медицинский документ по форме N 025/у-07 "Медицинская карта амбулаторного больного", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 августа 2007 г. N 710 "Об утверждении форм первичной медицинской документации в амбулаторно-поликлинических организациях", медицинский документ по форме N 064/у "Журнал учета профилактических прививок" и медицинский документ по форме N 063/у "Карта профилактических прививок", утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. N 852 "Об утверждении форм первичной медицинской документации по иммунопрофилактике", медицинский документ по форме N 112/у "История развития ребенка", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26 сентября 2007 г. N 774 "Об утверждении форм первичной медицинской документации акушерско-гинекологической и педиатрической службы" (в отношении детей), а также в выписной эпикриз.

18. Госпитализация пациентов с заболеванием столбняком и лиц с подозрением на это заболевание осуществляется в инфекционные отделения больничных организаций либо больничные организации инфекционного профиля.

19. Медицинский работник, направляющий пациента с заболеванием столбняком или с подозрением на это заболевание на госпитализацию, указывает в направлении на госпитализацию сведения о пациенте, симптомах заболевания, проведенном лечении, наличии травм, выполненных профилактических прививках.

20. Разобщение лиц, находящихся в контакте с лицом с заболеванием столбняком, и дезинфекционные мероприятия в очаге инфекции не проводятся.

Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам

"Санитарно-эпидемиологические

требования к организации и проведению

санитарно-противоэпидемических мероприятий,

направленных на предупреждение

возникновения столбняка"

К инфицированным ранам также относятся пупочная рана при родах вне организации здравоохранения, аборт вне организации здравоохранения, проникающие ранения кишечника, абсцессы, некрозы, укусы животных.

Приложение 2

к Санитарным нормам и правилам

"Санитарно-эпидемиологические

требования к организации и проведению

санитарно-противоэпидемических мероприятий,

направленных на предупреждение

возникновения столбняка"

Столбняк -острое инфекционное заболевание, характеризующееся гипертонусом мышц, периодически наступающими генерализованными судорогами, повышенной рефлекторной возбудимостью, явлениями общей интоксикации и высокой летальностью. Столбняк является типичной раневой инфекцией, возникающей в результате различных травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых. Возбудитель заболевания - Clostridium tetani является постоянным обитателем почвенных биоценозов, в составе которых может сохраняться неограниченно долгое время.

Решающим фактором предупреждения заболевания столбняком являются плановая иммунизация населения и проводимая специфическая профилактика при травмах.

Профилактика столбняка делится на неспецифическую и специфическую.

Неспецифическая профилактика столбняка - направлена на предупреждение травматизма и ранений, отморожений и ожогов, загрязнений почвой и пылью окружающей среды операционных, пупочных ран новорожденных и других ран людей, а также необходимо проводить тщательную раннюю хирургическую обработку ран при различных повреждениях.

Специфическая профилактика столбняка проводится плановая и экстренная.

1. Плановая профилактика столбняка

Активная - проводится столбнячным анатоксином (АС), представляющего собой очищенный столбнячный анатоксин. AC-анатоксин вводят глубоко подкожно в подлопаточную область в дозе 0,5 мл (разовая доза), АКДС, АДС-М.

Активно-пассивная – вводится и АС и ПСС (ПСЧИ)

Контингенты, подлежащие плановой иммунизации против столбняка.

- дети с 3-месячного возраста, не имеющие противопоказаний к прививкам

- взрослые лица любого возраста, ранее не иммунизированные.

Иммунизация детей проводится одновременно с иммунизацией против дифтерии и коклюша АКДС- и АДС-М-вакцинами в плановом порядке по схеме.

Для иммунизации взрослых применяют АС- и АДС-М-анатоксины. Полный курс иммунизации АС-анатоксином включает две прививки по 0,5 мл каждая с интервалом 30-40 дней и первую ревакцинацию через 6-12 месяцев той же дозой анатоксина (0,5 мл).

Иммунизация некоторых трудноохватываемых контингентов населения (пожилые люди, неорганизованное население) может быть проведена по сокращенной схеме, предусматривающей введение АС-анатоксина однократно в удвоенной дозе (1 мл) с первой ревакцинацией через 1-2 года и последующими ревакцинациями через каждые 10 лет обычной дозой АС-анатоксина (0,5 мл).

Ревакцинации взрослых, ранее полноценно иммунизированных ассоциированными препаратами, содержащими столбнячный анатоксин, осуществляют каждые 10 лет АС- или АДС-М-анатоксинами в дозе 0,5 мл подкожно. Лицам, ранее не привитым против столбняка (с 26 до 56 лет), получившим для профилактики дифтерии однократно АДС-М-анатоксин, для создания полноценного иммунитета к столбняку через 30-40 дней после введения АДС-М-анатоксина вводят АС-анатоксин в дозе 0,5 мл. Ревакцинацию проводят через 6 месяцев - 2 года однократно такой же дозой АС-анатоксина.

2. Экстренная профилактика столбнякапоказана при:

- травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;

- обморожениях и ожогах второй, третьей и четвертой степени;

- родах вне медицинских учреждений;

- гангрене или некрозе тканей любого типа;

- гнойных заболеваниях: пролежнях, абсцессах, трофических язвах и т.д.;

- проникающих повреждениях и операциях на желудочно-кишечном тракте;

- обширных гематомах, подвергающихся пункции.

Экстренная профилактика столбняка предусматривает ПХО раны и создание, при необходимости, специфического иммунитета против столбняка. Экстренную иммунопрофилактику столбняка следует проводить как можно раньше с момента получения травмы, вплоть до 20 дня, учитывая длительность инкубационного периода при заболевании столбняком.

Для экстренной специфической профилактики столбняка применяют:

противостолбнячный человеческий иммуноглобулин (ПСЧИ);

при отсутствии ПСЧИ сыворотку противостолбнячную лошадиную очищенную концентрированную жидкую (ПСС).

36. Обработка, подготовка и правила использования эндоскопического оборудования

На современном этапе развития здравоохранения эндоскопические манипуляции получили широкое распространение в различных отраслях медицины, поскольку они являются малоинвазивными, высокоинформативными и эффективными медицинскими услугами, направленными на диагностику или лечение различных заболеваний. Однако при проведении эндоскопических вмешательств существуют риски инфицирования пациентов такими серьезными заболеваниями, как туберкулез, гемоконтактные инфекции, в том числе парентеральные вирусные гепатиты, ВИЧ.

В процессе выполнения различных медицинских манипуляций эндоскопы контактируют со слизистыми оболочками или проникают в стерильные органы, ткани и полости организма пациентов. В зависимости от этого выделяют эндоскопы для проведения нестерильных и стерильных эндоскопических вмешательств.

Нестерильными считаются манипуляции, при которых эндоскоп вводится через естественные пути в органы, в норме содержащие собственную микрофлору (например, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути).

К стерильным относят вмешательства, в ходе которых эндоскоп вводится через проколы, разрезы кожных и слизистых покровов в кровяное русло, полости или ткани организма, а также в стерильные в норме органы (например, матку, мочевой пузырь) через естественные пути.

Для контроля кратности применения и процессов обработки эндоскопического оборудования каждому эндоскопу, имеющемуся на оснащении структурного подразделения, присваивается специальный идентификационный код, включающий сведения о его модели и серийном номере. Идентификационный код эндоскопа, использованного в ходе медицинского вмешательства, должен указываться в протоколе эндоскопического или оперативного вмешательства.

Приказ МЗ РБ от 23.10.2003 N 167 "Об утверждении Инструкции по профилактике инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях"

Жесткие и гибкие эндоскопы (в том числе видеоэндоскопы), принадлежности к ним (клапаны, заглушки), а также дополнительные инструменты (щипцы для биопсии, петли, иглы и др.) предназначены для визуализации органов и тканей при проведении лечебных и диагностических манипуляций, которые контактируют со слизистыми оболочками и / или проникают в стерильные ткани и полости организма, относятся к изделиям медицинского назначения.

Эндоскопы подвергают дезинфекции, обеспечивающей гибель всей вегетативной микрофлоры, в том числе вирусов, или стерилизации, после которой наступает гибель как вегетативных, так и споровых форм микроорганизмов.

Дезинфекции подвергают эндоскопы, используемые для диагностических исследований, лечебных манипуляций и операций полостей организма, сообщающихся с внешней средой (желудка и пищевода, толстого кишечника, уретры, трахеобронхиального дерева и др.).

Стерилизации подвергают эндоскопы, используемые для диагностических исследований, лечебных манипуляций и операций полостей организма, не сообщающихся с внешней средой (брюшная, грудная и т.д.).

Эндоскопы, подлежащие дезинфекции и подготовленные к проведению исследований, должны быть:

- предварительно очищены (ручным способом);

- подвергнуты окончательной очистке по типу предстерилизационной (механизированным или ручным способом);

- подвергнуты дезинфекции, обеспечивающей уничтожение на поверхностях и в каналах эндоскопов всех вегетативных форм микроорганизмов (т.н. дезинфекция высокого уровня) дезинфицирующими средствами (ручным или механизированным способом).

Для предварительной и предстерилизационной очистки, а также для дезинфекции и стерилизации используют средства, зарегистрированные МЗ РБ в установленном порядке, имеющие сертификаты соответствия.

Эндоскопы, используемые при стерильных манипуляциях, должны быть подвергнуты:

- предварительной очистке (ручным способом);

- предстерилизационной очистке (механизированным или ручным способом);

- стерилизации (химическим способом или с использованием специальных аппаратов);

- последующему хранению в асептических условиях.

Инструменты, подготовленные для выполнения эндоскоп. манипуляций, должны пройти:

- предварительную очистку (ручным способом);

- предстерилизационную очистку (механизированным или ручным способом);

- последующее хранение в асептических условиях.

При выборе средств очистки, дезинфекции и стерилизации следует учитывать рекомендации изготовителей эндоскопов и инструментов к ним, касающиеся воздействия конкретных средств на материалы этих изделий.

Санитарно-гигиенические мероприятия в отделении (кабинете) эндоскопии направлены на предупреждение инфицирования организма пациента и медицинского персонала при выполнении эндоскопических манипуляций.

При проведении эндоскопических исследований персонал отделения (кабинета) должен работать в специальной санитарной одежде (халат, шапочка, маска). Смену спецодежды проводят по мере загрязнения, но не реже 1 раза в смену.

Перед каждым эндоскопическим исследованием полостей, сообщающихся с внешней средой, участвующий в его проведении персонал должен провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком и надеть обеззараженные перчатки. Допускается работа в перчатках, обеззараживаемых по режиму гигиенической антисептики перед выполнением манипуляций у каждого последующего больного.

Перед каждым эндоскопическим исследованием полостей, не сообщающихся с внешней средой, участвующий в его проведении персонал должен провести хирургическую обработку рук кожным антисептиком и надеть стерильные перчатки.

Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним, использованных при эндоскопических исследованиях, следует выполнять немедленно после их завершения, не допуская высыхания загрязнений на изделиях в том же помещении, где проводили манипуляции.

Хранить эндоскопы до их применения необходимо в условиях, исключающих вторичную контаминацию.

Процесс обработки эндоскопов и инструментов к ним должен быть максимально механизированным.

Непосредственно после использования эндоскопа видимые загрязнения необходимо удалить с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, путем протирания тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу. Использованные салфетки собираются в специальную емкость и утилизируются после дезинфекции.

Клапаны, заглушки следует снять с эндоскопа и немедленно полностью погрузить в раствор средства, используемого для очистки эндоскопа, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором.

Каналы эндоскопа должны быть промыты питьевой водой согласно инструкции по обработке, предоставляемой производителем эндоскопа.

Инструменты к эндоскопу следует погрузить в емкость с раствором средства, обеспечивая полный контакт раствора с ними, очистить под поверхностью раствора при помощи тканевых (марлевых) салфеток и промыть питьевой водой.

Перед дальнейшей обработкой эндоскоп подлежит визуальному осмотру и тесту на нарушение герметичности согласно инструкции производителя. Эндоскоп с повреждением наружной поверхности, открывающим внутренние структуры, и / или с нарушением герметичности не подлежит дальнейшему использованию.

После предварительной очистки эндоскоп (прошедший тест на герметичность) и инструменты к нему должны быть подвергнуты предстерилизационной очистке.

Эндоскоп и инструменты к нему следует погрузить в емкость с раствором средства, после чего провести манипуляции, направленные на обеспечение полного контакта раствора с поверхностями изделий. Для удаления воздуха из каналов следует использовать шприц или специальное устройство, прилагающееся к эндоскопу.

Внешние поверхности эндоскопа и инструментов к нему следует очищать в растворе средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская разбрызгивания. При очистке принадлежностей и инструментов к эндоскопу следует использовать спец. щетки.

Для механической очистки каналов эндоскопов следует использовать щетки, соответствующие диаметру каналов и их длине. Механическую чистку каналов следует осуществлять согласно инструкции производителя эндоскопов.

Для промывания каналов эндоскопа и инструментов к нему раствором средства следует использовать специальные шприцы или иные приспособления.

После механической очистки эндоскоп и инструменты к нему отмывают от остатков средства проточной питьевой водой.

Все промывные жидкости перед сбросом в канализацию подлежат обеззараживанию регламентированными методами.

Отмытые эндоскоп и инструменты к нему должны быть высушены. Влагу из каналов следует удалить аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

После предстерилизационной очистки должна быть проведена дезинфекция или стерилизация эндоскопа и инструментов к нему.

Дезинфекцию или химическую стерилизацию растворами следует проводить погружением всего эндоскопа или его рабочей части (для негерметичных по конструкции эндоскопов) и инструментов к нему в соответствующий дезинфицирующий или стерилизующий раствор.

После погружения эндоскопа или его рабочей части (для негерметичных по конструкции эндоскопов) и инструментов к нему в дезинфицирующий или стерилизующий раствор должны быть проведены манипуляции, направленные на обеспечение полного контакта поверхностей изделий с раствором.

Все каналы должны быть принудительно заполнены раствором дезинфицирующего или стерилизующего средства.

После дезинфекционной или стерилизационной выдержки раствор из каналов эндоскопа должен быть удален путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством (воздушным пистолетом).

После дезинфекции эндоскоп следует промыть стерильной дистиллированной водой от остатков дезинфицирующего средства с последующей промывкой 70% этиловым спиртом в соответствии с рекомендациями изготовителя эндоскопов.

После стерилизации раствором химического средства эндоскоп и инструменты к нему должны быть перенесены в стерильную емкость со стерильной дистиллированной водой и отмыты от остатков средства согласно инструкциям по применению конкретного стерилизующего средства, строго соблюдая правила асептики.

После отмывки эндоскопа и инструментов к нему их следует высушить.

Обеззараженный эндоскоп и инструменты к нему следует хранить в условиях, исключающих их вторичную контаминацию.

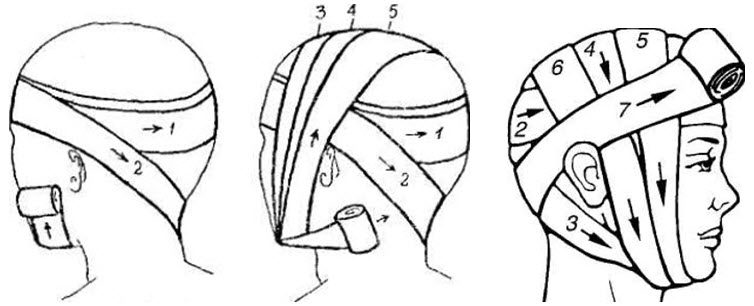

37. повязка “Уздечка”

Для фиксации нижней челюсти.

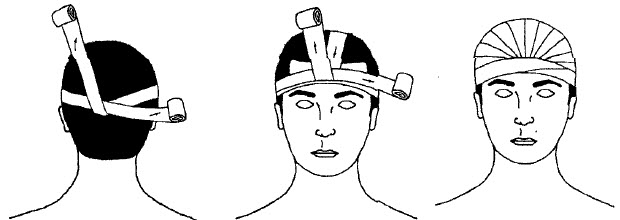

38. “Шапочка Гиппократа”

Повязка на волшосистую часть головыи - для остановки кровотечения и фиксации перевязочного материала при ранениях и ожогах теменной части головы.

39. Повязка “Чепец”

Является наиболее надежной повязкой для волосистой части головы, не сползает и оказывает хорошее давление на рану.

Назначение: ранения головы (остановка кровотечения и фиксация перевязочного материала).

Читайте также: