И хладно руку жмет чуме

Что есть истина?

Да, слава в прихотях вольна.

Как огненный язык, она

По избранным главам летает,

С одной сегодня исчезает

И на другой уже видна.

За новизной бежать смиренно

Народ бессмысленный привык;

Но нам уж то чело священно,

Над коим вспыхнул сей язык.

На троне, на кровавом поле,

Меж граждан на чреде иной

Из сих избранных кто всех боле

Твоею властвует душой?

Все он, все он — пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Когда ж твой ум он поражает

Своею чудною звездой?

Тогда ль, как с Альпов он взирает

На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя

Иль жезл диктаторский; тогда ль,

Как водит и кругом и вдаль

Войны стремительное пламя,

И пролетает ряд побед

Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет

Перед громадой пирамид,

Иль, как Москва пустынно блещет,

Его приемля,- и молчит?

Нет, не у счастия на лоне

Его я вижу, не в бою,

Не зятем кесаря на троне;

Не там, где на скалу свою

Сев, мучим казнию покоя,

Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,

Плащом закрывшись боевым.

Не та картина предо мною!

Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней… он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь, ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме,

И в погибающем уме

Рождает бодрость… Небесами

Клянусь: кто жизнию своей

Играл пред сумрачным недугом,

Чтоб ободрить угасший взор,

Клянусь, тот будет небу другом,

Каков бы ни был приговор

Земли слепой…

Мечты поэта —

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас,- *

И где ж очарованье света!

Да будет проклят правды свет,

Когда посредственности хладной,

Завистливой, к соблазну жадной,

Он угождает праздно! — Нет!

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман…

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран…

29 сентября 1830, Москва.

* Mеmoires de Bourrienne [Воспоминания Бурьена]

(франц). Прим. Пушкина.

О, мой застенчивый герой О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора. Как долго я играла роль, не опираясь на партнера! К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней.

Клятва Клянусь, о Делия, навек тебя забыть! Клянусь, неверная, что более любить Не стану никогда! Мне женщины несносны; Довольно я влачил оковы их поносны, Довольно их душой и сердцем обожал. Изменницы.

Моя клятва Опоясана трауром лент, Погрузилась в молчанье Москва, Глубока ее скорбь о вожде, Сердце болью сжимает тоска. Я иду средь потока людей, Горе сердце сковало мое, Я иду, чтоб взглянуть поскорей.

Герой Каюсь. Музу мою невзлюбила экзотика. Не воспитанный с детства в охотничьих играх, Мой герой не ходил за Чукотку на котика И не целился в глаз полосатого тигра. И норд-ост не.

Любительская фотография Туда, куда текла Москва-река, Пуржили пухом тополя, Тому назад года или века Смотрела девочка моя. Я ей твердил, что без нее умру, А с нею вечно проживу. Она твердила, что.

Остосвинел язык Остосвинел язык новозаветных книжиц. Азы, азы когда дойдем до ижиц? Когда откликнется аукнувшееся вначале? Когда научимся сводить концы с концами? Любимая русская река Москва, набей мне мускулами рукава, очисть мои.

Вербованные Крик паровоза ушел в леса. Поезд продолжил рейс. Двести четыре стальных колеса Стукнули в стыки рельс. И каждый вагон отрабатывал такт: Москва-Воркута, Москва-Воркута. Вагонные стекла свет лили, Но в каждом.

Плетневу (Ты хочешь…) Ты хочешь, мой наперсник строгой, Боев парнасских судия, Чтоб. . . . . . тревогой . . . . . . . . . . . . . . На.

Москва День тихих грез, день серый и печальный; На небе туч ненастливая мгла, И в воздухе звон переливно-дальный, Московский звон во все колокола. И, вызванный мечтою самовластной, Припомнился нежданно в этот.

Стук колес дробнее, поезд дальше мчится Стук колес дробнее, поезд дальше мчится, В мареве рассвета растаяла Москва. Мы сегодня едем учить, а не учиться, Это к нам относятся слова: Прощайте, дорогие друзья! О вас забывать нам.

Москва святая О Москва, Москва святая! В переулочках кривых Тополиный пух летает Вдоль умытых мостовых. Может, есть красивей страны, Может, лучше есть житье, Я настаивать не стану, — Видно, каждому свое. Я.

Москва-старушка вас вскормила Москва-старушка вас вскормила Восторгов сладостных млеком И в гордый путь благословила За поэтическим венком. За песен вдохновенных сладость, За вечно свежий ваш венец, За вашу славу — нашу радость, Спасибо.

Стансы В надежде славы и добра Гляжу вперед я без боязни: Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, Но нравы укротил наукой, И был от.

В метро (Колыбельная) Баю-бай! Мы спим не дома, Люди мимо нас идут. Нам закроет глазки дрема. Ничего! Уснем и тут! Там вверху готовы к бою, Там глядят зенитки с крыш,- А таким.

Вся земля — одно лицо! От века Вся земля — одно лицо! От века По лицу тому с злорадством разлита, Чтоб травить по воле человека, Лживых мыслей злая кислота… Арабески. Каждый день обновки! Что-то будет? Хуже ли.

- А по-вашему:

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман?

- Но ведь это же верно, — вскричал я, — в этих двух стихах святая аксиома!

- Не знаю; не берусь решать, верны ли эти два стиха иль нет. Должно быть, истина, как и всегда, где-нибудь лежит посредине: то есть в одном случае святая истина, а в другом — ложь. Я только знаю наверно одно: что еще надолго эта мысль останется одним из самых главных спорных пунктов между людьми.

Друг

Да, слава в прихотях вольна.

Как огненный язык, она

По избранным главам летает,

С одной сегодня исчезает

И на другой уже видна.

За новизной бежать смиренно

Народ бессмысленный привык;

Но нам уж то чело священно,

Над коим вспыхнул сей язык.

На троне, на кровавом поле,

Меж граждан на чреде иной

Из сих избранных кто всех боле

Твоею властвует душой?

Поэт

Все он, все он — пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Друг

Когда ж твой ум он поражает

Своею чудною звездой?

Тогда ль, как с Альпов он взирает

На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя

Иль жезл диктаторский; тогда ль,

Как водит и кругом и вдаль

Войны стремительное пламя,

И пролетает ряд побед

Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет

Перед громадой пирамид,

Иль, как Москва пустынно блещет,

Его приемля, — и молчит?

Поэт

Нет, не у счастия на лоне

Его я вижу, не в бою,

Не зятем кесаря на троне;

Не там, где на скалу свою

Сев, мучим казнию покоя,

Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,

Плащом закрывшись боевым.

Не та картина предо мною!

Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней… он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме

И в погибающем уме

Рождает бодрость… Небесами

Клянусь: кто жизнию своей

Играл пред сумрачным недугом,

Чтоб ободрить угасший взор,

Клянусь, тот будет небу другом,

Каков бы ни был приговор

Земли слепой…

Друг

Мечты поэта —

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас, —

И где ж очарованье света!

Поэт

Да будет проклят правды свет,

Когда посредственности хладной,

Завистливой, к соблазну жадной,

Он угождает праздно! — Нет!

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман…

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран…

Друг

Утешься……..

29 сентября 1830 г.

Первые строки произносит друг:

Да, слава в прихотях вольна.

Как огненный язык, она

По избранным главам летает,

С одной сегодня исчезает

И на другой уже видна.

За новизной бежать смиренно

Народ бессмысленный привык;

Но нам уж то чело священно,

Над коим вспыхнул сей язык.

На троне, на кровавом поле,

Меж граждан на чреде иной

Из сих избранных кто всех боле

Твоею властвует душой?

Он говорит о прихоти славы, о ее непостоянстве. И вопрошает поэта о том, кто более властвует его душою из тех, кто несет бремя славы: тот, кто на троне; тот, кто на кровавом поле; или тот, кто меж граждан на чреде иной.

Поэт

Все он, все он — пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

В общепринятом значении считается, что Пушкин посвятил это стихотворение декабристам, как свободолюбивым борцам за правду и именно их то он и признает истинными героями, предрекая им тяжелую судьбу и печальный конец. Но штука в том, что тот образ настоящего Героя, который формируется в этом стихотворении Пушкиным, подходит и декабристам, и подобным им людям (борцам за правду и счастье людей), каковым был и Христос, как тот, кто пожертвовал собственной жизнью ради блага людей. Это довольно любопытная параллель. Ни полководцы, ни великие воины не вызывают в Пушкине такого уважения, как иные личности, способные внушать страх правителям.

Далее друг вопрошает о том, какого именно воина имеет в виду Поэт.

Друг

Когда ж твой ум он поражает

Своею чудною звездой?

Тогда ль, как с Альпов он взирает

На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя

Иль жезл диктаторский; тогда ль,

Как водит и кругом и вдаль

Войны стремительное пламя,

И пролетает ряд побед

Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет

Перед громадой пирамид,

Иль, как Москва пустынно блещет,

Его приемля, — и молчит?

Поэт

Нет, не у счастия на лоне

Его я вижу, не в бою,

Не зятем кесаря на троне;

Не там, где на скалу свою

Сев, мучим казнию покоя,

Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,

Плащом закрывшись боевым.

Не та картина предо мною!

Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней… он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме

И в погибающем уме

Рождает бодрость… Небесами

Клянусь: кто жизнию своей

Играл пред сумрачным недугом,

Чтоб ободрить угасший взор,

Клянусь, тот будет небу другом,

Каков бы ни был приговор

Земли слепой…

Но друг возражает:

Друг

Мечты поэта —

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас, —

И где ж очарованье света!

По-видимому, он говорит о том, что история, как и общество не оценят таких заслуг. На что Поэт отвечает:

Поэт

Да будет проклят правды свет,

Когда посредственности хладной,

Завистливой, к соблазну жадной,

Он угождает праздно! — Нет!

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман…

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран…

И уже сами эти вопросы, как и довольно необычные ответы на них, которые дает Пушкин, заставляют глубоко задуматься об очень серьезных вещах и о взглядах самого поэта на мир.

Только за последние две тысячи лет эпидемии чумы, засвидетельствованные в исторических источниках, унесли около 200 миллионов жизней в большинстве стран Европы и Азии, включая Россию. В каждую из пандемий умирало до половины населения зараженных территорий.

Чуме посвящено множество литературных, музыкальных и художественных произведений, авторами которых были Боккаччо и Пушкин, Свифт и Эдгар По, Камю и Маркес, Пуссен, Брейгель и многие другие. Страшные проявления этой болезни и связанные с ней ужасы до сих пор способны вызывать содрогание в душах людей.

День открытия выставки выбран неслучайно. 2 сентября отмечается день Калужской иконы Божьей Матери — праздник, установленный в честь прекращения самой известной в истории России эпидемии чумы, поразившей Москву и прилегавшие к ней территории в 1770—1771 годах. Наиболее ярким и известным свидетельством той эпохи стали Орловские ворота, воздвигнутые по велению императрицы Екатерины II в Царском Селе. Они запечатлели память о событиях осени 1771 года, когда Г.Г. Орлов смог подавить чумной бунт в первопрестольной, а также жесткими мерами избавить Москву и окрестности от эпидемии.

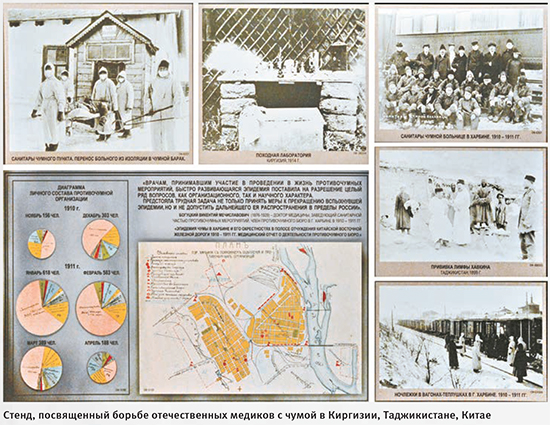

Борьба с чумой — это и значимая страница российско-китайских отношений. Российские медики, прежде всего члены научной экспедиции под руководством Д.К. Заболотного, внесли неоценимый вклад в ликвидацию эпидемии чумы 1910—1911 гг. в Маньчжурии — северо-восточных провинциях современного Китая. В том же районе в 1947 г. советские врачи первыми в мире применили для лечения чумы антибиотик стрептомицин, тем самым спасли всех заболевших, включая безнадежных. Сюжеты, связанные с этими событиями, поражают своим драматизмом. Многочисленные фотографии, альбомы, представленные также в мультимедийном виде, наглядно показывают особенности распространения эпидемии, а также методы борьбы с ней в ХХ веке.

Актуальность выставки, к сожалению, подтверждает современная эпидемическая обстановка. Несмотря на эффективность существующих методов лечения чумы, эта болезнь не побеждена окончательно. Тысячи врачей по всему миру постоянно следят за ее природными очагами, а случаи заболеваний регистрируются ежегодно в разных точках планеты. В нашей стране последний случай заболевания был зарегистрирован в Республике Алтай 13 июля 2016 года.

Чума — страшный враг, которого каждый должен знать в лицо.

Выставка будет доступна для посещения до середины января 2017 года.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, заместитель директора Военно-медицинского музея, кандидат исторических наук

Вы слышите мой голос грубый,

Попробуй кто меня толкнуть.

Я нравлюсь дамам, ибо скромен,

И между ими есть одна.

И гордый взор ее так томен,

И цвет ланит ее так темен,

Что жизни мне милей она.

Она строга, властолюбива,

Я сам дивлюсь ее уму -

И ужас как она ревнива;

Зато со всеми горделива

И мне доступна одному.

Вечор она мне величаво

Клялась, что если буду вновь

Глядеть налево и направо,

То даст она мне яду; право -

Вот какова ее любовь!

Она готова хоть в пустыню

Бежать со мной, презрев молву.

Хотите знать мою богиню,

Мою севильскую графиню.

Нет! ни за что не назову!

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,

Готовый век трунить над нашей томной музой,

Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,

Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,

За ними чернозем, равнины скат отлогий,

Над ними серых туч густая полоса.

Где нивы светлые? где темные леса?

Где речка? На дворе у низкого забора

Два бедных деревца стоят в отраду взора,

Два только деревца. И то из них одно

Дождливой осенью совсем обнажено,

И листья на другом, размокнув и желтея,

Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.

И только. На дворе живой собаки нет.

Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.

Без шапки он; несет подмышкой гроб ребенка

И кличет издали ленивого попенка,

Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.

Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.

Что ж ты нахмурился? – Нельзя ли блажь оставить!

И песенкою нас веселой позабавить? -

Куда же ты? – В Москву, чтоб графских именин

Мне здесь не прогулять.

– Постой, а карантин!

Ведь в нашей стороне индейская зараза.

Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,

Бывало, сиживал покорный твой слуга;

Что, брат? уж не трунишь, тоска берет – ага!

Я здесь, Инезилья,

Я здесь под окном.

Объята Севилья

И мраком и сном.

Исполнен отвагой,

Окутан плащом,

С гитарой и шпагой

Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой

Тебя разбужу.

Проснется ли старый,

Мечом уложу.

Шелковые петли

К окошку привесь.

Что медлишь.

Уж нет ли

Соперника здесь.

Я здесь, Инезилья,

Я здесь под окном.

Объята Севилья

И мраком и сном.

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.

Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.

Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;

Меж говорливых наяд, мучась, она родила

Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина.

Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,

Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,

Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;

Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!

Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:

Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

О, если правда, что в ночи,

Когда покоятся живые,

И с неба лунные лучи

Скользят на камни гробовые,

О, если правда, что тогда

Пустеют тихие могилы, -

Я тень зову, я жду Леилы:

Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,

Как ты была перед разлукой,

Бледна, хладна, как зимний день,

Искажена последней мукой.

Приди, как дальная звезда,

Как легкой звук иль дуновенье,

Иль как ужасное виденье,

Мне все равно, сюда! сюда.

Зову тебя не для того,

Чтоб укорять людей, чья злоба

Убила друга моего,

Иль чтоб изведать тайны гроба,

Не для того, что иногда

Сомненьем мучусь. но, тоскуя,

Хочу сказать, что все люблю я,

Что все я твой: сюда, сюда!

Стамбул гяуры нынче славят,

А завтра кованой пятой,

Как змия спящего, раздавят

И прочь пойдут – и так оставят.

Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;

В нем правду древнего Востока

Лукавый Запад омрачил -

Стамбул для сладостей порока

Мольбе и сабле изменил.

Стамбул отвык от поту битвы

И пьет вино в часы молитвы.

Там веры чистый луч потух:

Там жены по базару ходят,

На перекрестки шлют старух,

А те мужчин в харемы вводят,

И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,

Многодорожный наш Арзрум:

Не спим мы в роскоши позорной,

Не черплем чашей непокорной

В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой

Одни фонтаны нас поят;

Толпой неистовой и резвой

Джигиты наши в бой летят.

Мы к женам, как орлы, ревнивы,

Харемы наши молчаливы,

Непроницаемы стоят.

Алла велик!

К нам из Стамбула

Пришел гонимый янычар.

Тогда нас буря долу гнула,

И пал неслыханный удар.

От Рущука до старой Смирны,

От Трапезунда до Тульчи,

Скликая псов на праздник жирный,

Толпой ходили палачи;

Треща в объятиях пожаров,

Валились домы янычаров;

Окровавленные зубцы

Везде торчали; угли тлели;

На кольях, скорчась, мертвецы

Оцепенелые чернели.

Алла велик. Тогда султан

Был духом гнева обуян.

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня,

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня.

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна, или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу.

Что есть истина?

Да, слава в прихотях вольна.

Как огненный язык, она

По избранным главам летает,

С одной сегодня исчезает

И на другой уже видна.

За новизной бежать смиренно

Народ бессмысленный привык;

Но нам уж то чело священно,

Над коим вспыхнул сей язык.

На троне, на кровавом поле,

Меж граждан на чреде иной

Из сих избранных кто всех боле

Твоею властвует душой?

Все он, все он – пришлец сей бранный,

Пред кем смирилися цари,

Сей ратник, вольностью венчанный,

Исчезнувший, как тень зари.

Когда ж твой ум он поражает

Своею чудною звездой?

Тогда ль, как с Альпов он взирает

На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя

Иль жезл диктаторский; тогда ль,

Как водит и кругом и вдаль

Войны стремительное пламя,

И пролетает ряд побед

Над ним одна другой вослед;

Тогда ль, как рать героя плещет

Перед громадой пирамид,

Иль, как Москва пустынно блещет,

Его приемля, – и молчит?

Нет, не у счастия на лоне

Его я вижу, не в бою,

Не зятем кесаря на троне;

Не там, где на скалу свою

Сев, мучим казнию покоя,

Осмеян прозвищем героя,

Он угасает недвижим,

Плащом закрывшись боевым.

Не та картина предо мною!

Одров я вижу длинный строй,

Лежит на каждом труп живой,

Клейменный мощною чумою,

Царицею болезней. он,

Не бранной смертью окружен,

Нахмурясь ходит меж одрами

И хладно руку жмет чуме

И в погибающем уме

Рождает бодрость. Небесами

Клянусь: кто жизнию своей

Играл пред сумрачным недугом,

Чтоб ободрить угасший взор,

Клянусь, тот будет небу другом,

Каков бы ни был приговор

Земли слепой.

Мечты поэта -

Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас [125 - Memoires de Bourrienne. (Прим. Пушкина.).] ,-

И где ж очарованье света!

Да будет проклят правды свет,

Когда посредственности хладной,

Завистливой, к соблазну жадной,

Он угождает праздно! – Нет!

Тьмы низких истин мне дороже

Нас возвышающий обман.

Оставь герою сердце! Что же

Он будет без него? Тиран.

29 сентября 1830

Москва.

В начале жизни школу помню я;

Там нас, детей беспечных, было много;

Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,

Но видом величавая жена

Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,

Приятным, сладким голосом, бывало,

С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало

И очи светлые, как небеса.

Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса

Ее чела, спокойных уст и взоров,

И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,

Я про себя превратно толковал

Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал

В великолепный мрак чужого сада,

Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;

Я предавал мечтам свой юный ум,

И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,

И белые в тени дерев кумиры,

И в ликах их печать недвижных дум.

Все – мраморные циркули и лиры,

Мечи и свитки в мраморных руках,

На главах лавры, на плечах порфиры -

Все наводило сладкий некий страх

Мне на сердце; и слезы вдохновенья,

При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья

Влекли меня волшебною красой:

То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой -

Был гневен, полон гордости ужасной,

И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,

Сомнительный и лживый идеал -

Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;

В груди младое сердце билось – холод

Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений ранний голод

Меня терзал – уныние и лень

Меня сковали – тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день

Бродил угрюмый – все кумиры сада

На душу мне свою бросали тень.

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;

Старца великого тень чую смущенной душой.

Для берегов отчизны дальной

Ты покидала край чужой;

В час незабвенный, в час печальный

Я долго плакал пред тобой.

Мои хладеющие руки

Тебя старались удержать;

Томленье страшное разлуки

Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья

Свои уста оторвала;

Из края мрачного изгнанья

Ты в край иной меня звала.

Ты говорила: "В день свиданья

Под небом вечно голубым,

В тени олив, любви лобзанья

Мы вновь, мой друг, соединим".

Но там, увы, где неба своды

Сияют в блеске голубом,

Где тень олив легла на воды,

Заснула ты последним сном.

Твоя краса, твои страданья

Исчезли в урне гробовой -

А с ними поцелуй свиданья.

Но жду его; он за тобой.

Не розу пафосскую,

Росой оживленную,

Я ныне пою,

Не розу феосскую,

Вином окропленную,

Стихами хвалю;

Но розу счастливую,

На персях увядшую

Элизы моей.

Here's a health to thee, Mary.

Пью за здравие Мери,

Милой Мери моей.

Тихо запер я двери

И один без гостей

Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,

Краше Мери моей,

Этой маленькой пери;

Но нельзя быть милей

Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,

Солнце жизни моей!

Ни тоски, ни потери,

Ни ненастливых дней

Пусть не ведает Мери.

Пред испанкой благородной

Двое рыцарей стоят.

Оба смело и свободно

В очи прямо ей глядят.

Блещут оба красотою,

Оба сердцем горячи,

Оба мощною рукою

Оперлися на мечи.

Смеясь жестоко над собратом,

Писаки русские толпой

Меня зовут аристократом.

Смотри, пожалуй, вздор какой!

Не офицер я, не асессор,

Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;

Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,

Не прекословлю, право, ей:

У нас нова рожденьем знатность,

И чем новее, тем знатней.

Родов дряхлеющих обломок

(И по несчастью, не один),

Бояр старинных я потомок;

Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,

Не ваксил царских сапогов,

Не пел с придворными дьячками,

В князья не прыгал из хохлов,

И не был беглым он солдатом

Австрийских пудреных дружин;

Так мне ли быть аристократом?

Я, слава богу, мещанин.

Сейчас люди всей планеты сидят по домам, мучаются от одиночества и думают, чем бы заняться. В этой ситуации человечество оказывалось и раньше: Пушкин, например, просидел на холерном карантине три месяца в 1830 году, этот период был назван Болдинской осенью и оказался самым плодотворным в его писательской биографии. BURO. предлагает вдохновляться опытом человека, который фактически стал олицетворением поэтического вдохновения, и погрузиться в карантин-1830.

Откуда в Москву

попала холера

Что из себя представляет

Болдинская усадьба

Это одноэтажный дом в селе Большое Болдино в Нижегородской губернии, выделенный писателю отцом по случаю скорой женитьбы. Местность эту Пушкин описывал так:

В каком состоянии

он приехал в Болдино

Н. Н. Гончарова, рисунок Пушкина. 6 октября 1833 г.

Как на него воздействовала социальная изоляция

Пушкин не был домоседом, любившим, как это было свойственно многим русским писателям века, глубокомысленно скрючиться над столом. Для него — азартного игрока и гуляки, бывшего в долгах как в шелках, — периоды вынужденной изоляции становились своеобразными контрапунктами биографии.

Что Пушкин писал друзьям

перед отъездом

Накануне отъезда уже помолвленным Пушкин вдрызг ссорится с матерью Гончаровой. Он пишет Наталье:

В письме к своему другу поэту Петру Плетневу он изливает душу:

Как карантин повлиял

на планы Пушкина

Приезд Александра Сергеевича, вынужденный и задуманный как недолгий, затянется на три месяца — до 29 ноября. Планы спутают вести о запретах на передвижение в связи с эпидемией холеры, пришедшей в Россию под конец лета и добравшейся к 20-м числам до Москвы. Тотчас правительством был введен карантин, распространившийся на всю страну, надолго парализовавший привычную жизнь, но по итогам не остановивший эпидемии. В следующем году она пришла и в Петербург, и в Европу. За эту осень Пушкин несколько раз безуспешно предпринимал попытки бегства из Болдина. Оставшись в заточении в старом одноэтажном доме, ему оставалось только писать.

По какому распорядку

он жил в изоляции

Как отразился карантин

на его стихах

Какие герои появились

в его текстах

Читайте также: