Актуальные вопросы гнойно септических

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 11 апреля 2005 года N 265

О проведении II Всероссийской конференции "Актуальные

вопросы гнойно-септической хирургии"

В соответствии с планом научно-практических мероприятий на 2005 год (пункт 82)

1. Провести в г.Красноярске 24-25 мая 2005 года II Всероссийскую конференцию "Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии" (далее - конференция).

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на конференции (приложение N 1).

3. Для организации и проведения конференции создать организационный комитет и утвердить его состав (приложение N 2).

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе конференции в пределах выделенной квоты в соответствии с распределением мест участников конференции (приложение N 3).

Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится по месту основной работы командируемых.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Н.Н.Володина.

6. Организационному комитету конференции в двухнедельный срок представить в Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчет о проведении конференции.

Приложение N 1. Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на II Всероссийской конференции "Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии"

Приложение N 1

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 11 апреля 2005 года N 265

1. Гнойно-септическая хирургия мягких тканей, органов грудной и брюшной полости.

2. Проблемы гнойно-септической хирургии в урологии.

3. Проблемы гнойно-септической хирургии в детской хирургии.

4. Диагностика и интенсивная терапия сепсиса.

5. Новые технологии в диагностике и лечении гнойно-септических заболеваний.

Приложение N 2. Состав организационного комитета II Всероссийской конференции "Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии"

Приложение N 2

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 11 апреля 2005 года N 265

заведующий кафедрой факультетской хирургии Российского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАМН, председатель Всероссийского научно-медицинского общества хирургов, президент Российской ассоциации специалистов по хирургической инфекции

директор Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии Восточно-Сибирского Научного центра Сибирского отделения РАМН, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН (по согласованию)

генеральный директор акционерного общества "Красноярская ярмарка" (по согласованию)

ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор

профессор кафедры общей хирургии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук

заведующий кафедрой общей хирургии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор

заместитель Губернатора Красноярского края (по согласованию)

исполняющий обязанности начальника Управления здравоохранения администрации Красноярского края

заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор

заведующий кафедрой урологии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия"

заведующий кафедрой хирургических болезней N 1 государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор

главный специалист-хирург Управления здравоохранения администрации Красноярского края

заведующий кафедрой хирургии факультета повышения квалификации государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор

главный специалист-хирург Главного управления здравоохранения администрации города Красноярска

начальник Главного управления здравоохранения города Красноярска, доктор медицинских наук, профессор

заведующий кафедрой детской хирургии государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Красноярская государственная медицинская академия", доктор медицинских наук, профессор.

Приложение N 3. Распределение мест участников на II Всероссийской конференции "Актуальные вопросы гнойно-септической хирургии"

Приложение N 3

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 11 апреля 2005 года N 265

text-align:center;line-height:normal">

ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

text-align:right;line-height:normal">

Баранова Дарья Владимировна

text-align:right;line-height:normal">

Молчанова Юлия Игоревна

text-align:right;line-height:normal">

Лопатина Татьяна Николаевна

text-align:right;line-height:normal">

научный руководитель, преподаватель

КрасГМУ,

РФ, г. Красноярск

text-align:right;line-height:normal">

Бодров Юрий Иванович

text-align:right;line-height:normal">

научный руководитель, преподаватель

КрасГМУ,

РФ, г. Красноярск

150%">

Операции на органах брюшной полости являются одними из старейших в полостной хирургии. Особенности строения пищеварительного тракта и большой спектр микроорганизмов, колонизирующий кишечник, обуславливает развитие гнойной абдоминальной инфекции. Условно-патогенная микрофлора кишечника (рис.1) является гноеродной. Развитие гнойных послеоперационных осложнений наносит социальный (удлинение сроков лечения, инвалидизация, смерть) и экономический (затраты на лечение и реабилитацию) ущерб.

Рисунок 1. Гноеродные микроорганизмы: а. синегнойная палочка, б. пиогенный стрептококк, в. стафилококк, г. протей, д. клебсиелла

150%">

Самые частые послеоперационное осложнения в абдоминальной хирургии — нагноения ран. Гнойная инфекция в брюшной полости обуславливает формирование эвентраций, вентральных грыж, лигатурных свищей и развитие таких грозных осложнений, как хирургический сепсис и септический шок. Особенность осложненных инфекций брюшной полости — распространение инфекции за пределы зоны возникновения — развитие неотграниченного перитонита или абсцедирование (рис. 2).

Рисунок 2. Гнойные осложнения брюшной полости а. неотграниченный перитонит, б. абсцесс (отграниченный перитонит)

150%">

По литературным данным, у 10 % пациентов оперированных на органах брюшной полости, развиваются ранние гнойные раневые осложнения [1]. Более половины больных с указанными осложнениями нуждаются в повторном оперативном вмешательстве. Поздние послеоперационные осложнения являются причиной повторной госпитализации в 40 % случаев [1; 4].

150%">

Современная абдоминальная хирургия направлена на минимизацию операционной травмы. Для этого всё более активно используются эндоскопические методы оперативного вмешательства. Дополнительные входные ворота инфекции (открытые раны) при эндоскопических операциях имеют значительно меньшую поверхность, но даже минимальное деструктивное поражение органов брюшной полости является по своей сути абдоминальным инфекционным заболеванием [6]. Несомненные успехи эндоскопической хирургии приводят к снижению риска госпитального инфицирования, но возникает необходимость применять новые, высокоэффективные средства дезинфекции и стерилизации аппаратуры. Условно-патогенные гноеродные микроорганизмы быстро вырабатывают резистентность к действию дезинфектантов, а это снижает эффективность дезинфекции аппаратуры.

150%">

Рациональная антибактериальная терапия также способна предотвратить генерализацию инфекции и развитие различных послеоперационных осложнений[3], но гноеродные бактерии также быстро вырабатывают устойчивость к действию антибиотиков. Формирование антибиотикорезистентности и резистентности к дезинфектантам усиливает риск развития гнойных осложнений, что делает проблемным обеспечение инфекционной безопасности при инвазивных вмешательствах на органах брюшной полости [1; 2].

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

В последние годы очень остро стоит вопрос безопасности пациентов. Тем не менее, каждому этапу в процессе оказания хирургической помощи, особенно в абдоминальной хирургии, свойственна какая-то определенная небезопасность [3; 4]. В системе мероприятий по профилактике гнойных осложнений ведущая роль принадлежит сестринскому персоналу, обеспечивающему антиинфекционную защиту в ЛПО [2; 4]. Четкая и грамотная работа медицинских сестер способна обеспечить эпидемическое благополучие. Необходимо отметить, что в процессе производственной деятельности сестринский персонал непосредственно подвергается воздействию лечебной среды и лечебно-диагностического процесса, что в значительной степени определяется спецификой профессиональной деятельности. Заражение медицинских работников различными микроорганизмами обуславливает риск госпитального инфицирования пациентов.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Необходимо отметить, что работа в отделениях абдоминальной хирургии требует особого соблюдения персоналом режимных моментов: личной защиты и правил техники безопасности, обязательной дезинфекции перчаток, отработанного материала, одноразового инструментария и белья перед их утилизацией, регулярности и тщательности проведения текущих генеральных уборок.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Мониторинг профессиональной грамотности средних медицинских работников является важнейшим и неотъемлемым звеном в предупреждении госпитальной инфекции.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Цель исследования: Выявить причины развития гнойных осложнений в абдоминальной хирургии.

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

1. Оценить уровень знаний эпидемического процесса ЛПО у медицинских сестер, работающих в отделении абдоминальной хирургии;

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

2. Выявить наиболее проблемные вопросы профилактики внутрибольничного инфицирования;

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

3. Разработать рекомендации по снижению риска госпитальной инфекции.

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Объект исследования — медицинские сестры, работающие в ЛПО хирургического профиля.

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Предмет исследования — уровень информированности медицинских сестер по вопросам профилактики гнойно-септических осложнений.

text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Методы исследования: анкетирование, статистический метод.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Исследование проводилось по данным анкетирования, проведенного в отделении абдоминальной хирургии МУЗ ГДХБ № 5, МУЗ ГБ № 20 г. Красноярска.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Для проведения исследования было использована анкета для оценки уровня информированности медицинских сестер по вопросам инфекционной безопасности, разработанная для проведения данного исследования.

justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%">

Анкета № 1.

- КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роды, кесарево сечение, инфекционные болезни, Мирамистин

Стремительный рост количества операций кесарева сечения наблюдается как в России, так и во всем мире на протяжении последних 15 лет. По данным мировой литературы, оперативному родоразрешению подвергаются от 12 до 16,7% женщин в Европе, 18,7% в Канаде, 20,4% в США. В России данный показатель ежегодно увеличивается на 1%, достигая 40–50% в крупных перинатальных центрах (рис. 1) [1].

Частота послеродового эндометрита в результате перенесенного оперативного родоразрешения достигает 25–34,4%. К осложнениям эндометрита относятся такие формы генерализованной послеродовой инфекции, как перитонит, сепсис, септический шок, занимающие одно из ведущих мест в структуре причин материнской смертности. Рост частоты гнойно-септических осложнений также обусловлен увеличением числа инфекций, передающихся половым путем, наличием воспалительных заболеваний органов малого таза в анамнезе.

Помимо высокого уровня инфекционной заболеваемости среди населения немаловажную роль играет растущая антибиотикорезистентность микроорганизмов. В таких условиях большую значимость приобретает поиск эффективных методов профилактики послеродовых и послеоперационных осложнений с многофакторным воздействием на организм без побочных эффектов. К препаратам, обладающим вышеперечисленными свойствами, относится Мирамистин.

Мирамистин представляет собой раствор для местного применения с концентрацией 0,01%. Активным веществом препарата является бензилдиметил[3-(миристоиламино)пропил]аммоний хлорид моногидрат, вспомогательным веществом служит очищенная вода. Мирамистин – это антимикробный препарат широкого спектра действия, эффективный в отношении:

грамположительных бактерий (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae и др.);

грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosa и др.);

аэробных и анаэробных микроорганизмов, определяемых как в виде монокультур, так и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам;

грибов (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida, Pityrosporum orbiculare, Malassezia furfur и т.д.);

дерматофитов (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleinii, Trichophyton violacent, Epidermophyton Kaufmann – Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis и т.д.);

вирусов (вирус папилломы человека, вирус простого герпеса первого и второго типов, вирус иммунодефицита, цитомегаловирус).

Мирамистин также оказывает действие на возбудителей заболеваний, передающихся половым путем (Chlamydia spp., Treponema spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae и др.), будучи помимо прочих показаний также препаратом для экстренной профилактики этих инфекций.

Препарат способен активировать процессы регенерации, стимулировать защитные реакции в месте применения. За счет активации поглотительной и переваривающей функции фагоцитов Мирамистин потенцирует активность моноцитарно-макрофагальной системы. Препарат обладает выраженной гиперосмолярной активностью, вследствие чего купирует раневое и перифокальное воспаление, абсорбирует гнойный экссудат, способствуя формированию сухого струпа. Не повреждает грануляции и жизнеспособные клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию.

Мирамистин предназначен для использования в хирургии, оториноларингологии, травматологии, акушерстве и гинекологии, а также в других областях для комплексной терапии бактериальных, грибковых и трихомонадных инфекций кожи и слизистых.

Преимуществами использования Мирамистина в гинекологии и акушерстве являются разрешение к применению у беременных, широкая антибактериальная и противовирусная активность препарата, отсутствие негативного влияния на рН вагинального секрета и возможность использования данного раствора для санации влагалища в экстренных условиях непосредственно перед операцией.

Сравнительная оценка эффективности препарата Мирамистин для профилактики послеоперационных осложнений у пациенток, перенесших плановое оперативное родоразрешение.

Материал и методы

Для достижения поставленной цели были отобраны 102 пациентки в возрасте от 20 до 27 лет, которым предстояла первая операция кесарева сечения. Показанием к проведению абдоминального родоразрешения являлось наличие сопутствующей экстрагенитальной патологии.

Всем пациенткам было проведено обследование на наличие инфекций, передаваемых половым путем, и вирусных заболеваний (вирус папилломы человека, цитомегаловирус, вирус простого герпеса первого и второго типов), микроскопия мазка отделяемого из половых путей и культуральный метод диагностики.

Ни у кого из пациенток не было обнаружено инфекций, передаваемых половым путем. В 26,5% (n = 27) наблюдений диагностировано наличие лейкоцитоза по данным микроскопии мазка отделяемого из половых путей. Дальнейшее обследование показало, что отклонение со стороны флоры влагалища у данных пациенток обусловлено развитием бактериального вагиноза и вульвовагинального кандидоза. Данные диагнозы были поставлены на основании культурального метода диагностики, так, было выявлено присутствие во влагалище Staphylococcus spp. 5 КОЕ в 48,1% (n = 13) случаев и Candida albicans 5 КОЕ в 52,1% (n = 14) наблюдений (рис. 2).

После обследования пациентки были рандомизированы на две группы (рис. 3). В основную группу были включены женщины с наличием бактериального вагиноза и вульвовагинального кандидоза (n = 50). В группу сравнения вошли 52 пациентки, у которых не было выявлено патологии со стороны флоры слизистой влагалища.

В основной группе кроме однократного интраоперационного введения антибактериального препарата (аминопенициллин с клавулановой кислотой) в течение десяти дней до предполагаемой операции интравагинально применялся Мирамистин (два раза в сутки по 10 мл 0,01%-ного раствора). Пациенткам из группы сравнения вводился только антибактериальный препарат интраоперационно однократно.

У всех пациенток было выполнено чревосечение по Joel-Cohen, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте в плановом порядке и доношенном сроке беременности. Во всех наблюдениях операция была произведена без технических сложностей. Новорожденные в обеих группах были в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 8 баллов на первой минуте, 9 баллов на пятой минуте жизни.

Течение послеродового периода оценивалось по данным общего осмотра (гемодинамические показатели, температура тела, высота стояния дна матки над лоном, характер лохий), клинического анализа крови, общего анализа мочи на третьи сутки и ультразвукового исследования органов малого таза на шестые сутки.

Необходимо отметить, что в 26,5% (n = 27) случаев в основной группе была выявлена патология со стороны вагинальной микробиоты перед оперативным вмешательством, отклонений в послеоперационном периоде отмечено не было.

Все пациентки после применения Мирамистина были выписаны не позднее шестых суток после операции кесарева сечения в удовлетворительном состоянии. Контрольное проведение культурального исследования в данной группе показало отсутствие роста условно-патогенной микрофлоры во влагалище и полную нормализацию клинико-лабораторных данных.

В группе сравнения (без Мирамистина) у трех (5,8%) пациенток на шестые сутки была диагностирована субинволюция матки. При этом обращала на себя внимание выраженная гетерогенность миометрия в области шва на матке у этих женщин. Культуральный метод диагностики отделяемого влагалища показал рост условно-патогенной микрофлоры (Streptococcus spp. 5 КОЕ, Candida krusei 5 КОЕ, Staphylococcus faecalis 5 КОЕ). Женщинам была выполнена вакуумная аспирация содержимого полости матки, продолжена утеротоническая и антибактериальная терапия. К восьмым суткам послеоперационного периода состояние этих женщин стабилизировалось, и они были выписаны под наблюдение врача женской консультации.

Исследование показало высокую эффективность препарата Мирамистин в профилактике гнойно-септических послеоперационных осложнений. Достоверность данных клинического излечения была подтверждена результатами микробиологических исследований, продемонстрировавших высокую эффективность Мирамистина в отношении условно-патогенной микрофлоры. Применение препарата не сопровождалось развитием побочных реакций, в том числе аллергических, что в сочетании с невысокой кратностью применения обусловливает высокую комплаентность лечения.

Благодаря безопасности и эффективности можно рекомендовать препарат Мирамистин для обязательного применения в качестве профилактики перед операцией кесарева сечения. Профилактическое интравагинальное введение Мирамистина перед хирургическим вмешательством позволяет минимизировать риск возможных осложнений в послеоперационном периоде, снизить материнскую заболеваемость и улучшить состояние здоровья новорожденных.

Среди пациентов с гнойно-некротическими поражениями нижних конечностей отдельную клиническую группу представляют больные с постинъекционными осложнениями парентеральной наркомании. За последние годы число больных, страдающих наркотической зависимостью, возросло в 8–13 раз [6, 11] и на настоящий момент достигает 6 млн. [2].

С увеличением числа парентеральных наркоманов неуклонно растет и количество пациентов с гнойно-септическими постинъекционными осложнениями, которое за последние годы выросло с 0,8% до 9,3% от общего количества пролеченных пациентов [7]. Это связано с увеличением числа больных, применяющих кустарно изготовленные смеси из маковой соломки, эфедрина и других веществ с использованием высокоагрессивных растворителей, в частности, ацетона, уксусной кислоты, растворителя – 480 и других токсичных веществ [9]. Введение подобных препаратов приводит не только к склерозированию сосудистой стенки и острым тромбозам, но и к тяжелому поражению паравазальных тканей.

Растёт и количество смертей в результате употребления наркотиков, в последнее десятилетие оно увеличилось в 12 раз [3]. Частота летальных исходов составляет 5,2-26%, а при развитии тяжелого сепсиса в 9% наблюдений возрастает до 67%. Число случаев ампутации конечностей достигает 5,8-27,3% [1, 10, 13, 14].

Несмотря на определенные успехи в области изучения патогенеза, клиники и лечения гнойно-септических заболеваний у наркозависимых больных постинъекционные гнойно-воспалительные поражения нижних конечностей остаются малоизученными [5]. Их разнообразие и отсутствие общепринятой систематизации нередко создают значительные трудности при установлении диагноза и назначении рационального лечения [8]. До настоящего времени не до конца изучены особенности их клинического течения, нет четких критериев выбора оптимальных методов антибактериальной терапии, восстановления кровообращения и местного лечения в зависимости от локализации и распространенности гнойно-некротического процесса, вида и степени нарушения магистрального кровотока в конечности, уровня нарушения иммунитета и вида наркотической зависимости [2, 4, 12]. В связи с этим представляются актуальными дальнейшие исследования, посвященные выработке рациональной тактики лечения постинъекционных гнойно-септических поражений нижних конечностей у наркозависимых больных.

Цель: разработать адаптированную клиническую классификацию гнойно-септических постинъекционных осложнений у больных парентеральной наркоманией.

Материалы и методы

Результаты и обсуждение

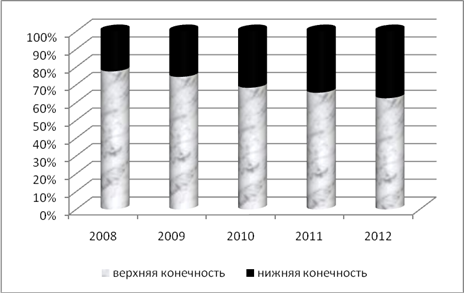

При анализе эпидемиологических данных выявлен неуклонный рост числа больных с гнойно-септическими осложнениями парентеральной наркомании. Если в 2008 году доля этих пациентов среди всех пролеченных больных с гнойно-септическими поражениями мягких тканей составляла 1,3%, то к 2012 этот показатель возрос до 3,2%. При этом количество больных с поражениями нижних конечностей также имеет тенденцию к росту (рис. 1).

Рис. 1- Постинъекционные поражения верхних и нижних конечностей у больных парентеральной наркоманией

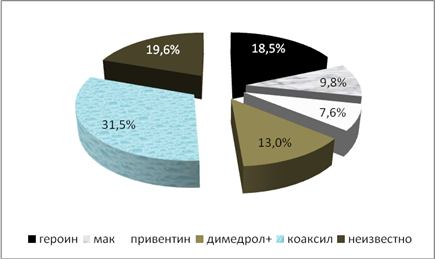

Среди препаратов, вызывающих постинъекционные осложнения у наркозависимых пациентов, наиболее часто встречался коаксил (31,5%) и другие кустарно изготовленные смеси из эфедрина или других веществ и героин – 18,5% (рис. 2).

Рис. 2 - Виды вводимых препаратов у больных с постинъекционными осложнениями парентеральной наркомании

В 13% случаев применялись смеси раствора димедрола с другими веществами, в 9,8% – привентина. В 19,6% наблюдений пациенты не знали точный состав вводимого препарата. Такая ситуация представляет значительные сложности при назначении медикаментозного лечения в связи с возможными побочными проявлениями или осложнениями неизвестных лекарственных средств.

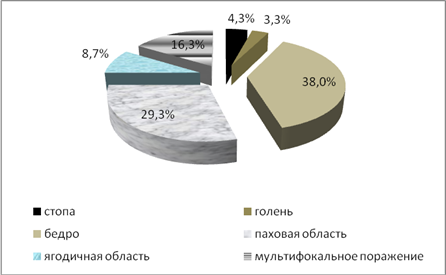

Наиболее частым местом введения препаратов на нижних конечностях являлась область верхней трети бедра – 35 (38%) случаев как самая доступная для самостоятельных инъекций, а также паховая область в 27 (29,3%) наблюдениях (рис. 3).

Рис. 3 - Локализация гнойно-септических очагов на нижней конечности у больных

Изолированные поражения стоп встретились у 4 (4,3%) больных, голеней у 3 (3,3%) пациентов. У 15 (16,3%) больных выявлен мультифокальный характер поражения, когда гнойно-некротические очаги локализовались в разных сегментах нижних конечностей. Обращает на себя внимание появление постинъекционных осложнений у наркоманов в ягодичной области (8,7%), что раньше встречалось крайне редко. Характерным признаком для данной локализации гнойно-некротического процесса является выраженное поражение венозной системы на всем протяжении нижней конечности, что практически исключало возможность внутрисосудистых инъекций, парентеральной наркоманией.

По данным бактериологических исследований, монокультура возбудителей гнойно-септического процесса была выделена у 67 (72,8%) пациентов, в 25 (27,2%) случаях выделены ассоциации 2 и более микроорганизмов. Обращает на себя внимание то, что в раневом отделяемом, полученном при хирургической обработке гнойного очага у 83 (90,2%) пациентов, обнаружено значительное увеличение концентрации жирных кислот. Уровень содержания уксусной кислоты в раневом отделяемом составил 18,7±4,7 мг/л, масляной – 0,88±0,2 мг/л, пропионовой – 7,3±2,4 мг/л. Это служит косвенным доказательством присутствия в составе возбудителей неклостридиальной анаэробной флоры в подавляющем большинстве случаев постинъекционных гнойно-септических осложнений у больных парентеральной наркоманией.

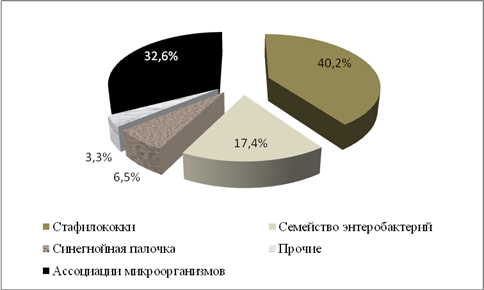

По результатам бактериологических исследований, монокультура выделена у 62 (67,4%) больных, ассоциации двух и более микроорганизмов – у 30 (33,6%) пациентов (рис. 4). Наиболее часто монокультура была представлена стафилококками – 37 (40,2%). Из них в 7 (18,9%) случаях получены коагулазотрицательные штаммы St. epidermidis, St. lentus, St. sciuri, St. capitis, St. intermedius (рис. 2). Грамотрицательные возбудители семейства энтеробактерий, выделены у 16 (17,4%) пациентов, псевдомонады – 6 (6,5%) . Среди энтеробактерий преобладали представители рода E. сoli – 7 (7,6%) штаммов, Klebsiella – 5 (5,4%) штаммов, Proteus – 3 (3,3%) штаммов и Enterobacter – 1 (1,1%) штамма. В 3 наблюдениях (3,3%) выделены штаммы Vibrio parahaemolyticus, Micrococcus lylae, Aerococcus viridans.

Ассоциации из двух микроорганизмов были представлены энтеробактериями в сочетании со стафилококком – 19 (20,7%) случаев, в том числе энтеробактерия + St. aureus – 15 (16,3%), энтеробактерия + коагулазотрицательный штамм стафилококка – 4 (4,3%). Ассоциация синегнойная палочка + золотистый стафилококк выявлена у 2 больных (2,2%). У 4 (4,3%) пациентов выделены ассоциации 3 микроорганизмов: стафилококк и 2 энтеробактерии у 2 (2,2%) больных, псевдомонада, энтеробактерия и стафилококк в 7 (12,1%) случаях, Proteus vulgaris + Vibrio + St. xylosus у 1 (1,1%) больного. Уровень микробной обсемененности на момент хирургической обработки составил в среднем 7,7±0,2×107 КОЕ/г ткани.

Рисунок 4 -Структура аэробных возбудителей у больных с гнойно-некротическими процессами нижних конечностей на фоне сахарного диабета

В структуре гнойно-септических осложнений у парентеральных наркоманов преобладали глубокие поражения мягких тканей нижних конечностей. Изолированные поверхностные гнойно-септические процессы в виде абсцессов кожи, поверхностных инфицированных колотых ран, трофических язв встретились лишь у 4 (4,3%) пациентов. Постинъекционные абсцессы и флегмоны подкожной жировой клетчатки диагностированы у 12 (13%) больных. Глубокие внутримышечные и межмышечные абсцессы и флегмоны нижних конечностей осложнили течение парентеральной наркомании в 19 (20,7%) случаях. В 57 (62%) наблюдениях постинъекционные осложнения были представлены паравазальными флегмонами, флегмонами глубоких клетчаточных пространств конечности и таза.

Локализация гнойно-некротического процесса во многом определяла и характер сосудистых повреждений. Нарушения магистрального кровотока и лимфообращения различной степени выраженности обнаружены у 89 (96,7%) больных. У 29 (31,5%) пациентов при обследовании выявлены изолированные нарушения венозного кровотока в нижних конечностях. Тромбозы и склеротические повреждения поверхностных и глубоких вен с проявлениями ХВН, соответствующим классам С1-С5 по классификации СЕАР, выявлены в 17 (18,5%) случаях, с проявлениями ХВН, соответствующим классу С6 по классификации СЕАР, – у 12 (13%) пациентов. Нарушения лимфатического дренажа нижних конечностей в виде поверхностного и глубокого лимфангоита, регионарной и отдаленной лимфаденопатии и лимфедемы отмечены у 14 (15,2%) пациентов. У 48 (52,2%) больных нарушения венозного и лимфатического оттока сочетались с поражением магистральных артерий, которые были представлены острыми тромбозами артерий, стенозами и окклюзиями магистральных артерий, ложными аневризмами артерий и артериовенозными фистулами. Ложная аневризма общей бедренной артерии диагностирована у 19 (20,79%) пациентов, ложная аневризма с артерио-венозной фистулой между общей бедренной артерией и веной — у 15 (16,3%), Ложная аневризма поверхностной артерии бедра с бедренной веной выявлена у 3 (3,3%) больных. Острые тромбозы общей бедренной артерии диагностированы в 7 (7,6%) случаях, критические стенозы и окклюзии в 4 (4,3%) наблюдениях.

У подавляющего числа пациентов с постинъекционными осложнениями парентеральной наркомании отмечалось наличие двух и более признаков системного воспалительного ответа при доказанном наличии гнойно-септического процесса, что позволяло классифицировать их как больных с ангиогенным сепсисом. Клинические проявления сепсиса без признаков органной дисфункции были выявлены у 58 больных. У 16 пациентов установлено наличие тяжелого сепсиса с признаками органной дисфункции. В 9 случаях больные поступали с явлениями септического шока. Только в 9 наблюдениях не обнаружено выраженной системной воспалительной реакции, что при наличии запущенного гнойно-септического процесса на фоне длительного употребления наркотиков может быть связано с иммунологическими нарушениями и снижением общей резистентности организма.

Тяжесть состояния пациентов с гнойно-некротическими постинъекционными поражениями нижних конечностей усугублялась наличием сопутствующих гемоконтактных инфекций. Гепатит В диагностирован у 12 (13%) больных, гепатит В и С – у 18 (19,6%), гепатит С – у 44 (47,8%). Наличие ВИЧ-инфекции в сочетании с гепатитом С выявлено в 5 (5,4%) случаях. Не выявлено сопутствующих гемоконтактных инфекций у 13 (14,1%) пациентов

На основании анализа данных обследования и полученного опыта лечения больных в клинике создана и применяется адаптированная классификация гнойно-септических постинъекционных осложнений у больных парентеральной наркоманией, учитывающая глубину гнойно-некротического процесса, характер и уровень поражения сосудов, наличие признаков ангиогенного сепсиса и сопутствующих гемоконтактных инфекций (AVLSH).

Адаптированная клиническая классификация постинъекционных гнойно-септических осложнений у больных с наркозависимостью

ПО ГЛУБИНЕ ПОРАЖЕНИЯ

I Поверхностные (абсцессы кожи, поверхностные инфицированные колотые раны, гранулемы, трофические язвы, стигмы, петехии и т.д.)

II Абсцессы и флегмоны подкожной жировой клетчатки

III Внутримышечные абсцессы и межмышечные флегмоны

IV Паравазальные флегмоны, флегмоны глубоких клетчаточных пространств конечности, таза

ПО ВИДУ СОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ И СТЕПЕНИ НАРУШЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА

А – нарушения артериального кровотока

А0 – нарушений магистрального артериального кровотока нет

А1 – гемодинамически незначимые стенозы и окклюзии артерий, аневризмы и артериовенозные свищи

А2 – гемодинамически значимые стенозы и окклюзии артерий, аневризмы и артериовенозные свищи без явлений критической ишемии конечности

А3 - стенозы и окклюзии артерий, аневризмы и артериовенозные свищи с явлениями критической ишемии конечности

V – нарушения венозного кровотока

V0 – нарушений венозного кровотока нет

V1 – тромбозы и склеротическое поражение поверхностных вен

V2 - тромбоз, склероз центральных вен с проявлениями ХВН, соответствующим классу C1-C5 по классификации СЕАР.

V3 – тромбоз, склероз центральных вен с проявлениями ХВН, соответствующим классу С6 по классификации СЕАР.

L- поражения лимфатической системы

L0 – нарушений лимфатического оттока нет

L1 – поверхностный лимфаденит, лимфангоит

L2 – лимфангоит с вовлечением магистральных лимфатических сосудов, выраженная регионарная и отдаленная лимфаденопатия

L3 – лимфостаз, лимфедема, синдром Абеля

ПО ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО АНГИОГЕННОГО СЕПСИСА

S0 – отсутствие клинических признаков ангиогенного хрониосепсиса

S1 – признаки сепсиса без органной дисфункции

S2 – клинические признаки тяжелого сепсиса с органной дисфункцией

S3 – септический шок

ПО НАЛИЧИЮ СОПУТСТВУЮЩИХ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ

H0 – нет клинических признаков сопутствующих гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, D, ВИЧ-инфекция).

H1 – имеются клинические признаки сопутствующих гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, D, ВИЧ-инфекция).

Лечение парентеральных наркоманов с постинъекционными гнойно-септическими поражениями нижних конечностей представляет серьезную медицинскую и социальную проблему, сопряжено со значительными материальными затратами и большим количеством осложнений. Многообразие клинических проявлений, связанных с глубиной поражения, характером и уровнем нарушения магистрального кровообращения в конечности, наличием сопутствующих гемоконтактных инфекций и других факторов, определяет разницу в тактических подходах к лечению этой категории больных. Предложенная адаптированная клиническая классификация постинъекционных гнойно-септических поражений нижних конечностей у больных с наркозависимостью может помочь осуществить выбор рациональной тактики лечения в зависимости от локализации гнойно-септического процесса, вида сосудистого поражения, степени тяжести сепсиса.

Рецензенты:

Оноприев А.В., д.м.н., профессор, профессор кафедры ФПК и ППС № 1 ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар.

Шапошников В.И., д.м.н., профессор, профессор кафедры госпитальной хирургии ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар.

Читайте также: