А арто театр и чума

Le Theatre et la peste

Почти все исследователи творчества Арто иллюстрируют этим сравнением экзотичность театральных взглядов режиссера. Однако здесь велика опасность впасть в прямолинейность трактовки, сводящейся к мысли об эпатаже и провоцировании читателя. Подобный мотив имеет место в эстетике Арто, но не он главный. Так же как не первостепенно восприятие болезни в качестве метафоры актерской игры.

Пожалуй, главное в сравнении Арто — это констатация неких духовных связей, возникающих между актером и зрителем. Эти связи столь же реальны, как и тонкие связи в распространении чумы. И те и другие внешне хаотичны, но управляемы неким высшим смыслом.

21 Арто устанавливает как бы две стадии погружения в невидимые духовные связи. Первая — восприятие явлений во сне, вторая — реальное включение в происходящие где-то процессы. Воображение актера вызывает реальный процесс (в данном случае — болезнь). Вице-король Сен-Реми, не будучи актером, способен лишь увидеть образ чумы. Актер же способен ее воспринять на любом расстоянии: не воссоздать чуму, а заразиться ею. Отсюда выводятся критерии актерского искусства. Жизнь актера на сцене реальна, более того, безусловна. В идеале этот процесс является архетипическим, воздействующим на подсознание зрителя и заставляющим катартически переживать творческий акт.

Невидимые связи имеют и обратное направление. Способность заразиться обращается способностью воздействовать на внешние процессы. Эта идея воспринята Арто из каббалистического учения, провозглашающего способность человека влиять через ритуал на божественные процессы.

26 Обсидиан — вулканическое стекло, образующееся при застывании лавы. Легко поддается обработке. Индейцы Центральной Америки изготавливали из обсидиана ювелирные и ритуальные изделия, в частности жертвенные ножи.

27 Описанные Арто два типа чумы соответствуют научным описаниям болезни. Первый тип: бубонная чума, характеризуется острой лихорадкой и увеличением лимфатических узлов (чумные бубоны). Второй: легочная форма чумы, отличается скоротечностью. Больной, почувствовавший резкое повышение температуры и слабость, умирает в течение двух-трех дней. Первая форма чумы передается через насекомых. Вторая — наиболее опасная — через воздух, распространяется дыханием больного.

29 Речь идет об открытии в 1894 году возбудителя чумы — чумного микроба, который обнаружили французский врач Александр Йерсен (1863—1943) в Гонконге и японский микробиолог Ширасабуро Китазато (1856—1931) в Токио.

31 Мехмет-Али (правильнее — Мухаммед Али, 1769—1849) — паша Египта с 1805 года, добился независимости Египта от турецкого султана, создал регулярную армию, развивал экономические связи с Европой, привлек европейских специалистов (главным образом французских) к работе в Египте. Арто относит его деятельность к более позднему времени.

32 Тотальная личность — еще одно важнейшее понятие крюотического театра, которое, однако, специально не формулируется и упоминается крайне редко. Основная идея крюотического театра (не как театральной системы, а как пути реализации человеческого предназначения) заключается в снятии субъективной индивидуальности, т. е. в переходе от произвольного субъективизма к высшей, безличной объективности. Такая направленность содержится, собственно, уже в аристотелевской теории катарсиса: переход от частного к общему, от индивидуального к сверхличностному. В XX веке проблема личности стала во главу угла. Ницше поставил вопрос об утрате человеческих идеалов, утрате человека

как такового и о тенденции развития общества к сверхчеловеку, а сознания — к сверхсознанию. Новые духовные связи, обнаружение неизвестных психических ресурсов и преодоление личностного становится возможным не только в творческом акте, но и в обыденной жизни (ср. с теорией М. Метерлинка). В этом смысле Арто стремится создать практическую программу для реализации тенденций, теоретически обозначенных Ницше.

36 Августин пишет об осаде Рима варварами под предводительством Алариха в 410 году, закончившейся взятием столицы Империи. Окончательное падение Рима относится к 476 году. К этому времени негативное отношение отцов Христианской Церкви к античному театру определялось многими причинами. Следует помнить, что классические театральные жанры фактически прекратили свое существование еще в I веке н. э., уступив место зрелищам, с которыми активно боролась новая религия.

40 Цитата из одной из финальных сцен трагедии, где герои, зная о своем разоблачении, идут на смерть, не желая жить

в окружающем их мире. Не позволяя другим убить себя, они кончают жизнь самоубийством. Арто определяет далее уникальное место пьесы Форда среди елизаветинской драматургии: изначальная порочность и лживость ситуации (любовь брата и сестры, вступление Аннабеллы в брак, чтобы скрыть рождение внебрачного ребенка) оборачиваются утверждением высшей духовности. В финальных сценах, где любовники разоблачены, развязка конфликта очевидна, но герои делают все, чтобы усугубить трагическую развязку и свои страдания. Через кровавые события развязки, через самоуничтожение героев искупается изначальная порочность мира.

41 Элевсинские мистерии. — таинственные обряды, устраиваемые во время земледельческих праздников древних греков в городе Элевсине в Аттике. Элевсинии посвящались культу Деметры. Во время многодневного праздника разыгрывалось бракосочетание Зевса и Деметры, похищение их дочери Персефоны Аидом, поиски Деметрой Персефоны (факельные шествия), возвращение Персефоны на землю и неизбежное возвращение ее в подземный мир — обусловливающие смену времен года. Помимо массовых празднеств устраивались тайные обряды для посвященных. В Элевсиниях, существовавших несколько сотен лет, сформировались темы будущих древнегреческих трагедий — тема бессмертия и тема рока.

43 Либидо — одно из основных понятий психоанализа. В узком смысле — сексуальное влечение, психическая энергия, лежащая в основе различных проявлений индивидуума. В более широком — влечение к жизни (Эрос), противостоящее влечению к смерти. Ввиду того что Эрос выступает у психоаналитиков тоже как понятие, возникает столь частая у Арто игра двух смыслов одного понятия.

44 Концепция зла как пути к добру соответствует катартиче-скому пониманию искусства. Через зло, через стремление к смерти (волю к смерти) происходит очищение.

Жанры

Авторы

Книги

В продаже

Серии

Форум

Арто Антонен

Книга "Театр и его Двойник"

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

Надо верить, что театр может вернуть нам смысл жизни, преобразив его; тогда человек станет бесстрашным владыкой того, что еще не существует, и поможет ему обрести существование. И все, что не появилось на свет, может еще появиться, лишь бы мы не успокоились на роли простых регистрирующих устройств.

Архивы маленького городка Кальяри, в Сардинии, хранят свидетельство об одном удивительном историческом факте.

Под воздействием эпидемии границы общества размываются. Порядок рушится. Он видит всевозможные нарушения нравственности, всевозможные надломы психики. Он слышит слабый голос своих жизненных соков, пораженных болезнью, на грани распада; со страшной скоростью теряя влагу, они становятся тяжелыми и постепенно обугливаются. Значит, уже поздно заклинать зло? Но и сломленный, уничтоженный, органически превратившийся в прах и обгоревший до мозга костей, он знает, что во сне не умирают, что воля тут играет свою роль, вплоть до абсурда, вплоть до отрицания возможного, вплоть до какого-то преображения лжи, из которой вновь рождается истина.

Он просыпается. Какие бы ни ползли слухи о чуме, какие бы миазмы ни шли с Востока, он найдет в себе силы остановить их.

Здесь надо отметить высокую силу, с которой этот сон повлиял на него. Несмотря на издевки толпы и недоверие свиты вице-король настаивает на исполнении своего жестокого приказа, перешагнув ради этого не только через право народов, но и через самое обычное уважение к человеческой жизни, через все национальные и международные соглашения, которые перед лицом смерти уже неуместны.

Как бы то ни было, корабль продолжил прежний курс, прошел близ Ливорно и встал на рейд в Марселе, где получил разрешение на разгрузку.

Что стало с чумным грузом, об этом контрольная служба Марселя не сохранила никаких свидетельств. Более или менее известно, что не все матросы умерли от чумы, а оставшиеся в живых разбрелись по разным краям.

И это наводит на кое-какие мысли. Чума, видимо, активизировала вирус, хотя она могла и сама по себе произвести столь же ощутимые разрушения, поскольку из всего экипажа только один капитан не заразился ею; но, с другой стороны, новые носители чумы, судя по всему, ни разу не вступали в прямой контакт с прежними, так как те жили в закрытых кварталах.

Эта связь Сен-Реми с чумой, достаточно сильная, чтобы вылиться в образах его сновидения, оказывается, однако, не столь сильна, чтобы вызвать в нем признаки болезни.[122]

Как бы то ни было, город Кальяри, где какое-то время спустя узнали, что корабль, изгнанный из его прибрежных вод по деспотической воле государя, пережившего таинственное озарение, имеет отношение к началу великой марсельской эпидемии, сохранил эти сведения в своих архивах, и каждый может их там найти.

Чума 1720 года в Марселе оставила нам лишь так называемые клинические описания этого бедствия.

При этом появляются — но не всегда — полчища крыс, которые, например, напали той ночью на ассирийское войско и сожрали за несколько часов конскую упряжь. Нечто подобное произошло и во время эпидемии, вспыхнувшей в 660 году до н. э. в священном городе Мекао в Японии по случаю простой смены правления.

Чума 1502 года в Провансе, которая позволила Нострадамусу[125] впервые применить свой дар целителя, тоже совпала с глубочайшими потрясениями в политическом плане, падением и гибелью королей, разрушением и исчезновением провинций, землетрясениями, возмущением магнитного поля, исходом евреев.[126] На политическом или космическом уровне такого рода явления предшествуют катастрофам и бедствиям или следуют сразу за ними, причем те, кто их вызывает, обычно слишком глупы, чтобы их предвидеть, но не так уж извращены, чтобы действительно желать подобных результатов.

Каковы бы ни были заблуждения историков и врачей насчет чумы, я считаю, что можно согласиться с представлением о болезни как некой психической сущности, которую просто вирус привнести не в состоянии. Если поближе рассмотреть все случаи заражения чумой, которые предлагает нам история и мемуары, то нелегко выделить хотя бы один действительно бесспорный факт заражения через контакт, и приведенный Боккаччо пример со свиньями, сдохшими после того, как они обнюхали покрывала, в которые заворачивали больных, годится только для того, чтобы показать таинственное сродство между естеством свиной плоти и природой чумы, на чем стоило бы отдельно остановиться.

Le Theatre et la peste

Почти все исследователи творчества Арто иллюстрируют этим сравнением экзотичность театральных взглядов режиссера. Однако здесь велика опасность впасть в прямолинейность трактовки, сводящейся к мысли об эпатаже и провоцировании читателя. Подобный мотив имеет место в эстетике Арто, но не он главный. Так же как не первостепенно восприятие болезни в качестве метафоры актерской игры.

Пожалуй, главное в сравнении Арто — это констатация неких духовных связей, возникающих между актером и зрителем. Эти связи столь же реальны, как и тонкие связи в распространении чумы. И те и другие внешне хаотичны, но управляемы неким высшим смыслом.

Арто устанавливает как бы две стадии погружения в невидимые духовные связи. Первая — восприятие явлений во сне, вторая — реальное включение в происходящие где-то процессы. Воображение актера вызывает реальный процесс (в данном случае — болезнь). Вице-король Сен-Реми, не будучи актером, способен лишь увидеть образ чумы. Актер же способен ее воспринять на любом расстоянии: не воссоздать чуму, а заразиться ею. Отсюда выводятся критерии актерского искусства. Жизнь актера на сцене реальна, более того, безусловна. В идеале этот процесс является архетипическим, воздействующим на подсознание зрителя и заставляющим катартически переживать творческий акт.

Невидимые связи имеют и обратное направление. Способность заразиться обращается способностью воздействовать на внешние процессы. Эта идея воспринята Арто из каббалистического учения, провозглашающего способность человека влиять через ритуал на божественные процессы.

«Архивы маленького городка Кальяри, в Сардинии, хранят свидетельство об одном удивительном историческом факте.

Под воздействием эпидемии границы общества размываются. Порядок рушится. Он видит всевозможные нарушения нравственности, всевозможные надломы психики. Он слышит слабый голос своих жизненных соков, пораженных болезнью, на грани распада; со страшной скоростью теряя влагу, они становятся тяжелыми и постепенно обугливаются. Значит, уже поздно заклинать зло? Но и сломленный, уничтоженный, органически превратившийся в прах и обгоревший до мозга костей, он знает, что во сне не умирают, что воля тут играет свою роль, вплоть до абсурда, вплоть до отрицания возможного, вплоть до какого-то преображения лжи, из которой вновь рождается истина.

Он просыпается. Какие бы ни ползли слухи о чуме, какие бы миазмы ни шли с Востока, он найдет в себе силы остановить их.

Здесь надо отметить высокую силу, с которой этот сон повлиял на него. Несмотря на издевки толпы и недоверие свиты вице-король настаивает на исполнении своего жестокого приказа, перешагнув ради этого не только через право народов, но и через самое обычное уважение к человеческой жизни, через все национальные и международные соглашения, которые перед лицом смерти уже неуместны.

Как бы то ни было, корабль продолжил прежний курс, прошел близ Ливорно и встал на рейд в Марселе, где получил разрешение на разгрузку.

Что стало с чумным грузом, об этом контрольная служба Марселя не сохранила никаких свидетельств. Более или менее известно, что не все матросы умерли от чумы, а оставшиеся в живых разбрелись по разным краям.

«Примерно в 1880 году французскому доктору по фамилии Йерсен, работавшему с трупами умерших от чумы в Индокитае, удается изолировать одного из тех головастиков с круглой головой и коротким хвостом, которых можно обнаружить только под микроскопом, и он называет его микробом чумы. Но ведь этот головастик, на мой взгляд, лишь самая незначительная частица материи, бесконечно малая, появляющаяся в какой-то определенный момент развития вируса — и ничуть не проясняющая для меня сущности чумы. Я бы предпочел, чтобы этот доктор объяснил мне, почему все большие эпидемии чумы, с вирусом или без, длятся пять месяцев, после чего их сила ослабевает, и каким образом турецкий посол, проезжавший через Лангедок в конце 1720 года, смог указать какую-то линию, которая через Авиньон и Тулузу связывала Ниццу и Бордо в качестве крайнего предела географической границы эпидемии. И события подтвердили, что он был прав.

(ЗДЕСЬ ХОТЕЛА ВСТАВИТЬ ЕЩЁ ОДИН ФРАГМЕНТ, НО ОН СТРАШЕН И МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ СЕЙЧАС НЕУМЕСТНЫМ).

«Есть нечто сходное между больным чумой, который с криком бежит вслед за своими видениями, и актером, гоняющимся за собственными чувствами. Между человеком, живущим среди созданных им образов, которые в иных обстоятельствах никогда бы не пришли ему в голову, но здесь, среди мертвецов и безумцев, он их создает, — так вот, между этим человеком и поэтом, всегда невовремя рождающим своих героев для столь же косной и безумной публики, существуют и другие аналогии, которые вскрывают причины очень важных явлений и позволяют рассматривать действие театра, как и действие чумы, в плане подлинной эпидемии.

Актеру, захваченному неистовой яростью этой силы, приходится проявить гораздо больше доблести, чтобы не сделать преступления, чем убийце — храбрости, чтобы его совершить. Воздействие сценического чувства, с его немотивированностью, оказывается бесконечно более ценным, чем воздействие чувства реального.

Ярость убийцы истощается, но ярость трагического актера остается пребывать в замкнутом и чистом кольце. Ярость убийцы сделала свое дело, она разряжается и теряет контакт с силой, которая ее толкала, но более уже никогда не станет поддерживать. Она принимает форму ярости актера, отрицающей себя по мере своего высвобождения и слияния с космосом.

«Если театр, в сущности, похож на чуму, то не потому, что он заразителен, а потому, что он, как и чума, является откровением, прорывом вперед, движением наверх из глубин скрытой жестокости, где кроются, и в отдельном человеке, и в целом народе, все извращенные потенции духа.

Как и чума, театр — это торжество зла, триумф темных сил, которые питаются от силы еще более глубокой, пока она не исчерпает себя до дна.

И он убивает свою возлюбленную и вырывает у нее сердце, будто собираясь съесть его прямо на пиру, где скорее всего собрались сожрать его самого.

И прежде чем его казнят, он убивает еще своего соперника, мужа своей сестры, посмевшего встать между ним и его любовью, он убивает его в своей последней схватке, похожей на собственные предсмертные судороги.

Итак, театр, как и чума, является грозным слиянием сил, которые, опираясь на пример, возвращают сознание к истокам его конфликтов. Ясно, что страстный пример Форда — всего лишь символ гораздо большей по масштабу и чрезвычайной работы.

Если театр, в сущности, похож на чуму, то не потому, что он заразителен, а потому, что он, как и чума, является откровением, прорывом вперед, движением наверх из глубин скрытой жестокости, где кроются, и в отдельном человеке, и в целом народе, все извращенные потенции духа.

Как и чума, театр — это торжество зла, триумф темных сил, которые питаются от силы еще более глубокой, пока она не исчерпает себя до дна.

Сейчас можно сказать, что всякая истинная свобода сумрачна и неминуемо сливается с сексуальной свободой, тоже, неизвестно почему, сумрачной. [143] Потому что уже давно платоновский Эрос, половое чувство и свобода жизни исчезли под темной оболочкой libido. [144] Его отождествляют со всем, что есть грязного, низкого и позорного в самой жизни, в стремлении броситься в жизнь со всей нечистой природной энергией и обновленной силой.

Все великие Мифы, например, тоже сумрачны, и вне атмосферы резни, пытки и пролитой крови невозможно представить себе все те великолепные Басни, которые рассказывают народу о первоначальном разделении полов и первой кровавой схватке природных сил в момент сотворения мира.

Театр, как и чума, есть подобие этой кровавой схватки, этого чрезвычайно важного первоначального разделения. Он развязывает конфликты, высвобождает силы, реализует возможности; и если эти силы и возможности тоже сумрачны, винить надо не театр и не чуму, а саму жизнь.

Мы не замечаем того, что жизнь, какая она есть или какой ее для нас сделали, предлагает много возвышенных сюжетов. Благодаря чуме и общим усилиям людей может прорваться громадный моральный и социальный абсцесс: как и чума, театр создан, чтобы публично вскрывать абсцессы.

Может быть, как говорит Блаженный Августин, яд театра, впрыснутый в социальный организм, разлагает его, но театр это делает наподобие чумы, карающего бича, спасительной эпидемии, в чем религиозные эпохи хотели видеть перст Божий и что является всего лишь проявлением закона природы, согласно которому всякому движению соответствует другое движение, а всякому действию — противодействие.

Театр, как и чума, — это кризис, который ведет к смерти или выздоровлению. Чума является высшим злом, потому что она свидетельствует об остром кризисе, после которого приходит или смерть, или предельное очищение. Но театр тоже зло, так как он представляет собой высшее равновесие, которого нельзя достичь без потерь. [145] Он призывает дух к безумию, возвышающему силы, и надо понять, в конце концов, что с человеческой точки зрения действие театра благотворно, как и действие чумы, так как, побуждая людей увидеть себя такими, какими они являются на самом деле, театр сбрасывает маски, обличает ложь, вялость, низость, тартюфство, он стряхивает удушающую инертность материи, которая поражает самые светлые стороны чувств, раскрывая массам их темную мощь и скрытую силу, он побуждает их принять перед ликом судьбы высокую героическую позу, чего они сами никогда бы не смогли сделать.

Сейчас весь вопрос в том, найдется ли в этом кружащемся и незаметно убивающем себя мире группа людей, способных утвердить высшую идею театра как естественного магического противовеса тем догмам, в которые мы больше не верим.

И действительно, небо на картине черное и нависшее, но, даже прежде чем поймешь, что драма родилась на небе и разворачивается на небе, все это: особое освещение картины, сумятица форм, впечатление, которое она производит уже издали, — предвещает некую драму природы, и я ручаюсь, что вряд ли кто-нибудь из художников Нового времени может нам предложить что-то равноценное.

Шатер раскинут на берегу моря, перед ним сидит Лот, в доспехах, с прекрасной рыжей бородой, и смотрит на своих прогуливающихся дочерей так, как будто он сидит на пирушке у проституток.

В самом деле, одни расхаживают как матроны, другие — как воительницы, поправляют волосы, размахивают оружием, будто у них никогда и не было иного желания, кроме желания обворожить отца, послужить для него игрушкой или инструментом. Так проявляется истинно кровосмесительный характер старой темы, которую художник развивает здесь в исполненных страсти образах. Это доказательство того, что он понял ее совершенно так же, как и современный человек, то есть как мы и сами могли бы понять всю ее скрытую сексуальность. Доказательство того, что смысл этой скрытой поэтической сексуальности от него не ускользнул, так же как и от нас.

Слева на картине, чуть в глубине, вздымается невероятной высоты черная башня, которая опирается в основании на целую систему скал, деревьев, тонко вычерченных дорог, обозначенных столбами, и кое-где разбросанных домиков. Благодаря удачно найденной перспективе одна из этих дорог в какой-то момент отделяется от хаотической путаницы, через которую она проходила, пересекает мост, и в финале на нее падает луч того грозового света, что льется из туч и неровно озаряет округу. Море в глубине картины слишком высоко поднято над горизонтом и, кроме того, слишком спокойно, если помнить о том огненном сгустке, что клубится в углу неба.

И в треске этого фейерверка, в этом ночном обстреле из звезд, ракет и осветительных снарядов мы вдруг видим, что в некоем призрачном свете проявляются у нас на глазах, рельефно прорисовываясь в ночи, отдельные детали пейзажа: деревья, башня, горы, дома, — и появление их и освещение навсегда останутся в нашем сознании связаны с мыслью об оглушительном разрыве. Невозможно лучше выразить подчиненность различных деталей пейзажа явившемуся на небе огню, не показав, что они, обладая собственным светом, все же связаны с ним, как отзвуки далекого эха, как живые отметины, оставленные им здесь, чтобы вовсю развернуть свою разрушительную силу.

Кстати, в том, как художник пишет этот огонь, есть что-то ужасающе энергическое и жуткое, наподобие движущейся детали в застывшей композиции. Не важно, каким способом этот эффект достигнут, — он есть, достаточно увидеть картину, чтобы в этом убедиться.

Главред журнала ТЕАТР о том, как карантин помог понять главное противоречие современной сцены. Пока все и все остановилось, мы успели сверстать и отправить в типографию новый номер нашего журнала. Вступительную колонку к нему мы – в виду исключительности нынешней ситуации – решили вывесить уже сейчас.

Застигшая всех врасплох пандемия безусловно изменит наши привычки и саму структуру нашей жизни (об этом уже написано много умных слов), но в мире искусств ее главной жертвой, похоже, окажется именно театр.

Дело даже не в том, что его едва ли не первым принесли на алтарь здоровья и благополучия (больше трех не собираться), но и в том, что в череде бесконечных минус-приемов, которыми последнее время был одержим театральный мир, зритель всегда оставался в плюсе.

Он лишился его в то самое время, когда мысль об активной роли зрителя стала центральной мыслью всей театральной теории, а экспериментирование с разнообразными формами зрительского участия – едва ли не главным трендом театральной практики.

Прежде сила театра заключалась в возможности испытать катарсис не дома на диване, а на людях в едином порыве. Ныне ее сила в причастности, совместности, прямом и непосредственном контакте зрителей и перформеров и вообще в любом взаимодействии.

Что бы это ни было, случайное ли совпадение, рука ли провидения, насколько бы длинной ни оказалась наша вынужденная самоизоляция, бросающий вызов голливудским блокбастерам сюжет глобального карантина заставил задуматься о парадоксе, который вообще коренится в природе современного театра. Эпидемия лишь сфокусировала на нем внимание, но он и безо всяких эпидемий давно не давал мне покоя.

Обложка журнала Театр. №41

Но главной темой самой жизни при этом давно уже стала техника безопасности. Мы хотим оградить себя ото всего разом: не только от вируса, но от любых травм, от любой агрессии (даже если она пассивная), от любого нарушения личных границ, от всего, что причиняет нам малейший дискомфорт. Клятый коронавирус лишь довел до абсурда этот задолго до него возникший тренд – он предложил нам защититься от прикосновений. От малейших (простое рукопожатие) посягательств на наше тело. Более того – он вынудил нас видеть в другом человеке, причем не только в его социальной и психической ипостаси, но даже в самом его естестве – потенциальную опасность.

Прежде его не было.

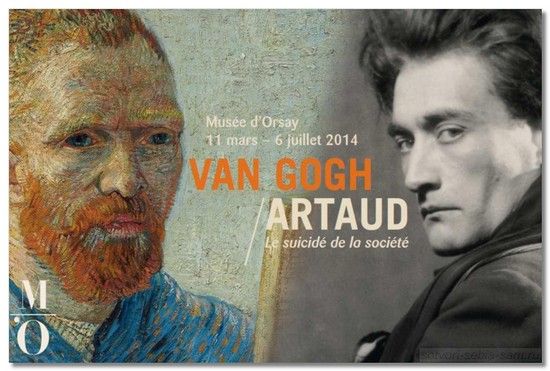

Поворот к перформативности происходит в 1960-е, в эпоху молодежных революций, когда ради утверждения новых форм в искусстве и новых жизненных идеалов готовы были пожертвовать удобством и комфортом (в том числе и психологическим), когда готовы были играть в опасные игры и пускаться в опасные трипы. Этот поворот был тесно связан с духом и пафосом контркультуры (случайно ли демонстранты 60-х несли рядом со своими транспарантами и лозунгами портрет Арто: он был для них главным революционером от искусства). А для контркультуры стерильность жизни не просто всячески противопоказана. Она прямо-таки смешна.

Но потихоньку-полегоньку концепция культуры как перформанса начала обрастать многочисленными правилами техники безопасности. Их задолго до коронавируса становилось с каждым годом все больше и больше. А их венцом в ситуации эпидемии стало предписание о новых сексуальных правилах, опубликованное Министерством здравоохранения США: там прямым текстом сказано, что самый безопасный вид секса – это секс с самим собой.

Не станет ли театр будущего театром с самим собой и какой (уж не виртуальной ли?) станет сама концепция театра участия в эпоху разобщенности – вот важнейшие вопросы текущего момента.

Но на самом деле они лишь небольшая и не самая принципиальная часть более общего и сложного вопроса: насколько в эпоху тотальной стерильности жизнеспособна сама идея перформативности.

Арто сравнивал театр с чумой, которая выводит человека из равновесия, после чего убивает или не убивает. Нам вскоре предстоит ответить на вопрос, возможна ли чума во время коронавируса.

Антонен Арто с его новым видением, в наибольшей степени воплотившемся в концепции Театра жестокости, стал разрушителем понимания культуры как кладбища артефактов, противопоставив ему культуру как творящую жизнь здесь и теперь, в едином сценическом пространстве.

Театр жестокости Антонена Арто вырос из его размышлений, является ли культура только Пантеоном, в котором складируются произведения искусства, некогда восхитившие, или это живая сила, существующая поверх всего сотворенного, энергия, способная преобразовать жизнь, никуда не исчезающая, даже если исчезнут все музейные сокровища мира.

Если верно, что мы отстаем от культуры запада примерно на полвека, а то и больше, то мне лично становится страшно. Потому что по силе воздействия на человека новая концепция культуры Арто, а потом и его последователей (Жан-Луи Барро, Пьер Гийота, Луи-Фердинанд Селин и других) стоит на порядок выше воздействия культуры традиционной.

Жестокость в понимании Арто – это не кровь и насилие, а предельное обнажение с помощью физического тела эмоций и смыслов, полного слияния тела с мыслью, которая становится с его помощью видимой. Это - единство жизни и смерти в их нерасторжимой связи.

Именно такая реакция последовала на статьи Арто о Театре жестокости, образ которого он отразил в образе чумы. Чума - высшее зло: она ведет либо к смерти, либо к возрождению, она перестраивает, как любая трагедия и смертельная болезнь, все сознание и отношение к жизни, но она же - предвестница страшных катаклизмов, разломов, войн и политических катастроф.

Неприятие обществом идей Арто, отсутствие финансов для их реализации заставили его решиться на театральное представление своего эссе о Театре жестокости, воспользовавшись приглашением прочитать в Сорбонне интеллектуальную лекцию. Представление состоялось в апреле 1933. Его подруга, присутствовавшая на чтении, так описывает это событие:

«Его лицо было искажено мукой, было видно, что его волосы намокли от пота. Он выпучил глаза, его мускулы свела судорога, пальцы пытались сохранить гибкость. Казалось, у него пересохло и пылало горло, болели, горели, лихорадили все внутренности. Он бился в агонии. Он кричал. Он был в исступлении…

Сперва публика онемела. Потом они начали смеяться. Все смеялись! Свистели. Потом один за другим начали уходить, шумно, разговаривая, протестуя. Они хлопали дверью, когда уходили… Больше протеста. Больше насмешек. Но Арто продолжал до последнего вздоха. И остался на полу…

Настоящий поэт не тот, кто использует слова и словесные формулы, расставляя их в определенном порядке, а тот, кто вызывают ответные чувства и отнюдь не словами, а тем, что между ними: музыкальностью, ритмами, их перебивками, эмоциональными звуками, в конце концов, мурашками.

Арто хотел выстроить Театр, в котором главные не драматург и слово, а действие, организуемое режиссером-магом, подчиняющим себе все сценическое пространство – от актера до освещения и музыки. Слово можно повторить, а в Театре Жестокости все неповторимо, все, что можно повторить, должно быть уничтожено.

«…Это театр, устраняющий автора в пользу тому, кого мы на нашем западном жаргоне называем режиссером; но он становится колдуном, хозяином священных обрядов … Сочетание образов и движений, при конспирации предметов, молчаний, криков и ритмов, будет происходить во время создания истинного физического языка, основанного на знаках, а не на словах

Такой Театр – это активная культура, в котором используются все языки: жесты, крики, свет, шум, музыка, все, что выводит зрителя из сонного состояния и возвращает к осмысленности жизни и ее первоосновам. Ни один язык и ни одно действие здесь не являются священными и неприкосновенными.

Экспериментальный проект Театра жестокости ставил целью изменить сознание, стать местом жизнетворчества, где Бытие открывается заново. Арто открыл Театр как действие, как акт, разрушающий все стереотипы, существующие в обществе, а в пределе - и само общество. И если миссия Театра в этом, то он будет работать как пулемет.

Арто создавал только то, во что верил сам, развивая свои представления до крайней точки, до предела, реализуя идею Театр жестокости, прежде всего, на самом себе, доводя свои образы до высшей точки - до галлюцинаций и катастрофы.

Он закончил свою жизнь полным саморазрушением и уничтожением, как и хотел в своем пределе. Его статьи, путешествия, образы, сама его физическая жизнь – всё было творчеством, движением к огненной сущности жизни и личным Театром Жестокости.

Читайте также:

- Карантин при скарлатине в детском саду сколько дней для ребенка по закону

- К какой группе патогенности относится чума

- Необходимость вакцинопрофилактики коклюша обусловлена прежде всего уровнем

- Нужно ли делать прививку от столбняка при травме если ребенок привит

- Assassins creed 4 black flag испанская чума потопить испанские канонерки