Туберкулезный остит чаще всего возникает в эпифизе

Обычно бывает у детей и подростков. В начале заболевания клинические признаки не выражены, процесс развивается медленно. Туберкулезное поражение кости объясняется гематогенным распространением возбудителя. В костном мозге формируется туберкулезная гранулема, которая приводит к рассасыванию и разрушению костных балок (остит). Первичный очаг, как правило, локализуется в области эпифизов (метаэпифизов) длинных трубчатых костей или в телах позвонков. В дальнейшем в процесс могут вовлекаться суставы или межпозвоночные диски.

Рентгенографияв начальном периоде (пре-дартритическая стадия) см. рис. 7.30):

- одиночный участок деструкции с неровными нечеткими контурами;

- постепенно формируется полость (каверна) с ободком незначительного склероза вокруг нее;

- в увеличивающейся каверне возникают губчатые секвестры и обызвествления;

- периостальная реакция отсутствует. Стадия артрита (см. рис. 7.31):

- разрушение суставных поверхностей;

- изменение (расширение, сужение, исчезновение) рентгеновской суставной щели;

- атрофия суставных концов костей, остео-пороз;

- уплотнение окружающих мягких тканей;

- признаки вторичного артроза (неравномерное сужение рентгеновской суставной щели, краевые костные разрастания, уплотнение суб-хондральных отделов костей);

- анкилоз при неблагоприятном течении.

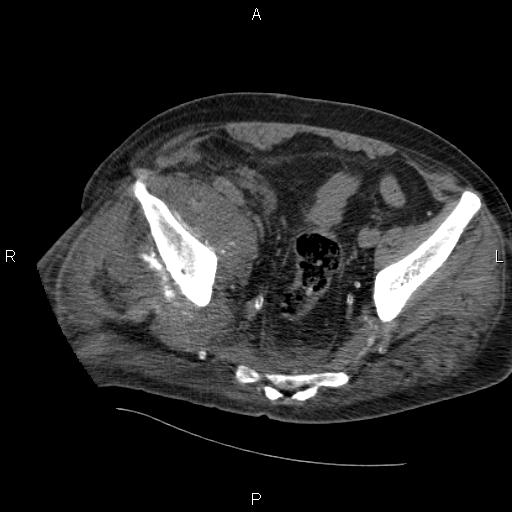

КТ.Все изменения при костно-суставном туберкулезе более четко и рано визуализируются при КТ - формирование каверны, участки деструкции суставных концов костей, скопление экссудата в по лости сустава, изменение околосуставных мягких тканей.

УЗИпроводят для выявления выпота в суставе, оценки состояния периартикулярных тканей.

Рис. 7.27.Статическая сцин-тиграмма костей скелета. Острый гематогенный остеомиелит в начальной стадии. Очаг повышенного накопления РФП в области проксимального метаэпифиза левой большеберцовой кости

МРТ.Первичный туберкулезный артрит на МР-томограммах проявляется деструктивной полостью округлой или клиновидной формы в эпифизе или ме-тафизе кости с содержимым средней или низкой интенсивности МР-сигнала на

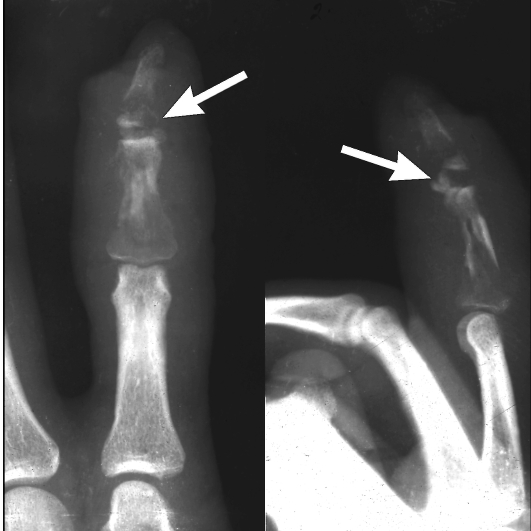

Рис. 7.28.Прицельные рентгенограммы II пальца кисти. Костный панариций концевой фаланги. Визуализируется уплотнение и увеличение в объеме мягких тканей, очаговый остеопороз и кортикальная деструкция концевой фаланги (стрелки)

Рис. 7.29.Прицельные рентгенограммы II пальца кисти. Кост-но-суставной панариций средней и концевой фаланг. Определяется деструкция костной ткани диафиза средней и концевой фаланг, разрушение суставной поверхности концевой фаланги (стрелка)

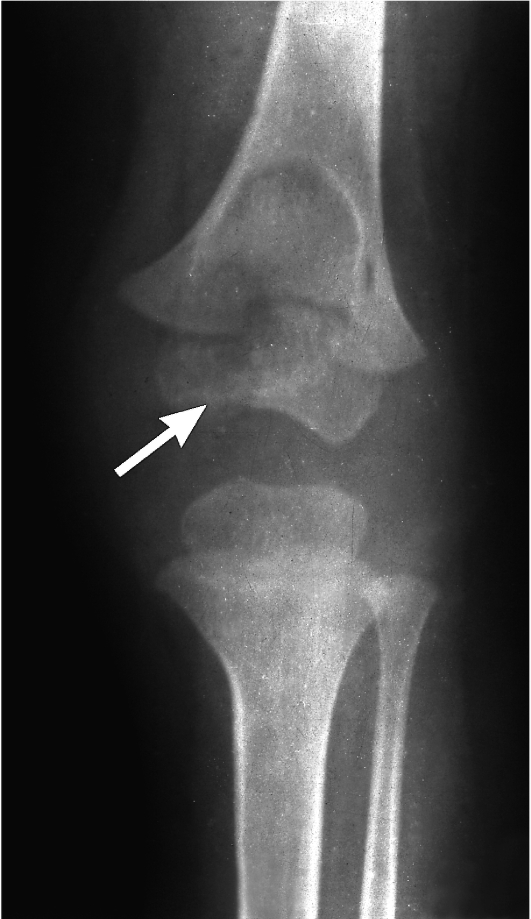

Рис. 7.30.Линейная томограмма голени ребенка 14 лет. Туберкулез больше-берцовой кости в предартритической стадии. В области метафиза визуализируется полость деструкции с ободком склероза, распространяющаяся через ростковую зону на эпифиз (стрелки). Реакция надкостницы отсутствует

Рис. 7.31.Рентгенограмма левого коленного сустава ребенка 8 лет. Туберкулез левой бедренной кости в артритической стадии. Определяется нечеткость контура суставной поверхности бедренной кости, полость деструкции распространяется на суставную поверхность (стрелка), объем мягких тканей увеличен

Рис. 7.32.Рентгенограмма левого плечевого сустава. Острый гнойный артрит. Определяется расширение суставной щели за счет скопления экссудата, субкортикальные полости деструкции различных размеров с зоной склероза (стрелка)

Т1-ВИ и высокой интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ. Могут определяться секвестры. В артритическую фазу при переходе воспаления на полость сустава на МР-то-мограммах определяются эрозирование и деструкция субхондрального слоя суставных поверхностей, выпот неоднородной структуры, отек периартикулярных тканей, периартикулярные натечные абсцессы.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Эпифиз

Наибольшая толщина кортикального слоя наблюдается в

Диафизе

Рентгеновская суставная щель это пространство между

1 - суставными хрящами

Замыкающими пластинками суставных отделов костей

3 - ростковыми хрящами

При нормальных физиологических условиях костный мозг на рентгенограмме

Не виден

2 - виден отчетливо

При нормальных физиологических условиях синовиальная жидкость

На рентгенограмме

Не видна

2 - видна отчетливо

При нормальных физиологических условиях хрящи на рентгенограмме

Не видны

2 - видны отчетливо

Переход от хрящевого скелета к костному завершается к

Годам

При повреждении менисков коленных суставов наиболее информативна

1 - рентгенография в типичных проекциях

2 - рентгенография в косых проекциях

3 - рентгеновская томография

Магнитно-резонансная томография

Для ранней диагностики остеопороза применяют

1 - традиционную рентгенографию

2 - рентгеновскую томографию

3 - компьютерную рентгеновскуютомографи.

Денситометрию

О направлении смещения при переломе судят по отломку

Дистальному

При вывихе смещенной считается кость расположенная

Дистально

Первые включения солей кальция в костной мозоли определяются после травмы через

Недели

Контрольное рентгенологическое исследование пациенту с травматическим переломом кости после наложения гипса следует назначить через

Дней

Полное несоответствие суставных концов костей называется

Вывих

4 - ложный сустав

Клиновидная форма суставной щели характерна для

Подвывиха

4 - костного туберкулеза

5 - костного анкилоза

При подозрении на ущемление мениска коленного сустава пациенту следует назначить

МРТ

5 - рентгеновскую томографию

Разрушение костных балок и замещение их грануляционными или опухолевыми тканями называется

1 - костная атрофия

Остеодеструкция

Уменьшение количества костных балок в единице объема кости называется

Остеопороз

3 - костная атрофия

Увеличение количества костного вещества в единице объема называется

Остеосклероз

4 - костная атрофия

Туберкулезный остит чаще всего возникает в

Эпифизе

Наиболее рано поражаются при ревматоидном артрите

1 - крупные суставы конечностей

Суставы кистей и стоп

3 - межпозвоночные суставы

При костном анкилозе сустава определяющим признаком является

1 - отсутствие рентгеновской суставной щели

2 - невозможность очертить контуры суставных концов костей на рентгенограммах

Переход костных балок с одного суставного конца на другой

4 - субхондральный склероз

Наиболее надежно обеспечивают диагностику грыж межпозвоночных дисков

1 - обычная рентгенография

2 - функциональная рентгенография

3 - контрастные рентгенологические методики

МРТ

Метод исследования

Магнитно-резонансная томография

| ::Вопрос 32:: Область исследования 1-тазобедренные суставы 2-коленные суставы 3-орбиты 4-грудная клетка 5-основание черепа |

CATEGORY: ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ/УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ. ДЛЯ КАЖДОГО ВОПРОСА НАДО ПОДОБРАТЬ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. КАЖДЫЙ ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ОДИН РАЗ, НЕСКОЛЬКО РАЗ ИЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАН СОВСЕМ.

Тип перелома.

Поперечный

Тип перелома.

Продольный

Тип перелома.

Косой

Тип перелома.

У-образный

Тип перелома.

V-образный

Тип перелома.

Т-образный

Тип перелома.

Спиральный

Тип смещения отломка

1 - угловое смещение

2 - боковое смещение

3 - периферическое смещение

4 - продольное с вклинением

5 - продольное с расхождением

Тип смещения отломка

1 - угловое смещение

2 - боковое смещение

3 - периферическое смещение

4 - продольное с вклинением

5 - продольное с расхождением

Тип смещения отломка

1 - угловое смещение

2 - боковое смещение

3 - периферическое смещение

4 - продольное с вклинением

5 - продольное с расхождением

Тип смещения отломка

Угловое смещение

2 - боковое смещение

3 - периферическое смещение

4 - продольное с вклинением

5 - продольное с расхождением

Тип смещения отломка

1 - угловое смещение

2 - боковое смещение

Периферическое смещение

4 - продольное с вклинением

5 - продольное с расхождением

$CATEGORY 3 : ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ВВОДНОГО КОНТРОЛЯ/ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

Дата добавления: 2018-09-22 ; просмотров: 202 ;

Костно-суставной туберкулез является одной из наиболее распространенных локализаций внелегочного туберкулеза: частота его составляет более 20% по отношению к другим проявлениям экстрапульмонального туберкулеза [Васильев А. В., Петров И. Н., 1987]

В последние годы в противотуберкулезных учреждениях наиболее широко применяют эволюционную, патогенетическую классификацию костно-суставного туберкулеза, предложенную П. Г. Корневым, в основу которой положены закономерности развития патологического процесса.

Первая фаза — преспондилитическая, преартритическая — характеризуется наличием первичного туберкулезного остита (его образование и развитие).

Вторая фаза — спондилитическая, артритическая — патогенетически соответствует возникновению и развитию прогрессирующего специфического спондилита и артрита. В этой фазе различают две стадии: начала и разгара.

Третья фаза — постспондилитическая, постартритическая — характеризуется временной или устойчивой ликвидацией туберкулезного процесса с сохранением или усилением анатомо-функциональных нарушений, возникших в течении болезни.

В каждой из названных фаз заболевания степень активности специфического воспаления может быть различная. С этой точки зрения туберкулезный процесс характеризуют как активный, торпидно-текущий, потерявший активность и излеченный.

Кроме того, классификация костно-суставного туберкулеза включает туберкулезно-аллергические синовиты и артриты, являющиеся следствием аллергических поражений синовиальной оболочки суставов.

Патологическая анатомия и патологическая физиология

Специфический процесс возникает в красном миелоидном костном мозге, где формируются эпителиоидные бугорки, которые, сливаясь между собой, образуют продуктивные конгломератные бугорки, подвергающиеся творожистому некрозу. Диффузное разрастание туберкулезной гранулемы вызывает рассасывание костного вещества, сопровождающееся образованием секвестров, натечных абсцессов и свищей [Грацианский В. П., Хохлов Д. К., 1966, и др.].

При туберкулезе позвоночника первичные оститы возникают в толще губчатой ткани тел позвонков, значительно реже наблюдается поражение дужек и отростков позвонков. Развитие туберкулезного спондилита начинается с момента выхода первичного туберкулезного очага за пределы тела позвонка на соседние мягкие ткани.

Распространение специфического процесса на здоровые позвонки происходят двумя путями: внутридисковым и внедисковым. При внутридисковом пути прогрессирование воспалительного процесса приводит к дистрофическим изменениям в межпозвонковом диске, затем происходит его частичное или полное разрушение и в специфический процесс вовлекается позвонок. Между пораженными позвонками образуется контактная деструкция.

При внедисковом пути развития первичный остит разрушает кортикальный слой вертикальных поверхностей тел позвонков с образованием превертебральных, паравертебральных или эпидуральных натечных абсцессов. Переход туберкулезного процесса на соседние позвонки в указанных случаях происходит вследствие их контактного инфицирования туберкулезной грануляционной тканью.

Разрушение тел позвонков и межпозвонковых дисков вызывает деформацию позвоночника, преимущественно кифотическую. Степень ее выраженности зависит от размеров деструкции. Развитие туберкулезного процесса сопровождается образованием натечных абсцессов, которые имеют типичную локализацию.

Распространение туберкулезного процесса на задние отделы тел позвонков приводит к развитию спинномозговых расстройств, которые наблюдаются преимущественно при туберкулезе грудного отдела позвоночника. Вследствие разрушения кожных покровов грануляционной тканью образуются наружные свищевые отверстия.

При туберкулезных артритах распространение специфического воспаления из первичного очага на сустав чаще всего происходит путем постепенного прорастания грануляционной ткани в синовиальную оболочку сустава.

Значительно реже, главным образом при субхондральных оститах, туберкулезный артрит может возникнуть вследствие разрушения специфическим процессом покровного суставного хряща и прорыва в полость сустава туберкулезной грануляционной ткани.

Последующие изменения состоят в том, что туберкулезный процесс с синовиальной оболочки переходит на суставные концы костей, вызывая их разрушение, которое носит очаговый характер. Описанные выше изменения приводят к нарушению анатомических соотношений в суставе и утрате его функции.

Динамика рентгенологических изменений при туберкулезе позвоночника

в преартритической фазе в теле позвонка определяется очаг деструкции с нечеткими контурами, содержащий секвестр. Однако указанные изменения в этот период болезни выявляют не у всех больных.

В начальном периоде спондилитической фазы очаг деструкции выражен отчетливо, наблюдаются снижение высоты межпозвонкового диска и контактная деструкция в соседних позвонках. У отдельных больных на уровне пораженных позвонков определяются тени натечных абсцессов.

У детей нарастание деструкции сопровождается усилением остеопороза, тогда как у взрослых плотность и структура костной ткани могут быть малоизмененными.

В наиболее активный период болезни видна деструкция тел 2—3 позвонков с разрушением межпозвонкового диска. Контуры позвонков нечеткие, смазанные, выявляется нерезко выраженная деформация позвоночника, преимущественно кифотическая.

У большинства больных обнаруживают тени натечных абсцессов, которые в грудном отделе позвоночника определяются по наличию уплотнения пре- и пара вертебральных мягких тканей, имеющих веретенообразную, треугольную или шаровидную форму. Чаще эти изменения симметричные.

В поясничном отделе позвоночника о наличии натечного абсцесса свидетельствует изменение контуров подвздошно-поясничной мышцы, их расширение или исчезновение с одной стороны.

В постспондилитической фазе контуры пораженных позвонков четкие, склерозированные; определяются частичное заполнение дефектов в позвонках новообразованными костными трабекулами, деформация позвоночника, костно-хрящевые разрастания, дистрофические и склеротические изменения в костной ткани.

Динамика рентгенологических изменений при туберкулезе суставов

в преартритической фазе вблизи сустава, чаще в метафизарном отделе кости, выявляют участок измененной разреженной костной структуры, а в последующем — очаг деструкции, содержащий включения разной плотности (секвестр). Эти изменения наблюдаются на фоне неизмененной костной ткани или остеопороза.

В стадии начала артритической фазы костный очаг увеличивается в размерах, характерными симптомами являются остеопороз и изменение величины суставной щели: вначале ее расширение, а затем сужение. Выявляется расширение теней капсулы сустава. У детей может наблюдаться увеличение эпифизов.

В стадии разгара нарастает остеопороз, увеличивается сужение суставной щели, определяется разрушение суставных концов костей. Деструкция носит очаговый характер, степень ее выраженности в разных отделах сустава неодинаковая. Контуры деструктивных полостей нечеткие.

Уплотнение и расширение тени капсулы сустава увеличиваются, выявляются ограниченные плотные тени в толще мягких тканей конечности (абсцессы). Нарушаются анатомические соотношения в суставе: подвывихи и вывихи суставных концов костей.

В постартритической фазе выявляют уменьшение остеопороза, появление грубой балочной сети, расположенной по ходу силовых линий, уменьшение размеров костных полостей в результате заполнения их новообразованной костной тканью.

Суставные концы костей представляются умеренно склерозированными и деформированными, отмечается их атрофия, в краевых отделах сустава обнаруживают костно-хрящевые разрастания. Суставная щель сужена.

Наиболее характерными рентгенологическими признаками являются:

- наличие в толще кости, ее губчатом веществе, очага деструкции, содержащего секвестр и выявляемого на фоне нормальной костной ткани или остеопороза;

- уменьшение высоты межпозвонкового диска, непродолжительное расширение суставной щели в начале болезни, а затем ее стойкое сужение;

- утолщение пре- и параартикулярных мягких тканей;

- расширение тени капсулы сустава;

- наличие ограниченных плотных теней в толще мягких тканей конечности;

- контактная деструкция в телах 2—3 позвонков с разрушением межпозвонкового диска;

- очаговая деструкция в суставных концах костей с разрушением покровного суставного хряща;

- деформация позвоночника и суставов; атрофия костной ткани.

Отклонения от типичного течения костно-суставного туберкулеза наиболее часто наблюдаются у детей, а также больных пожилого и старческого возраста.

У детей младшего возраста заболевание протекает особенно тяжело. Оно проявляется клиническими и рентгенологическими симптомами, схожими с таковыми при гематогенном остеомиелите или идентичными им: острое начало, высокая температура тела, септическое состояние, значительные изменения в периферической крови.

При рентгенологическом исследовании обнаруживают обширную костную полость, окруженную зоной склероза костной ткани.

Разрушительный процесс у таких больных быстро прогрессирует, у некоторых из них образуется несколько костных очагов. У них рано выявляются натечные абсцессы и выраженные деформации в пораженных отделах скелета [Ролье З. Ю. и др., 1975; Коваленко К. Н., 1987, и др.]. Такое течение костно-суставного туберкулеза наблюдается у 20—25% больных младшего возраста [Коваленко К. Н. 1987].

У большинства больных пожилого и старческого возраста клиническая картина заболевания в общем не отличается от типичной, однако у них отмечено относительно быстрое распространение туберкулезного процесса в первые 3—6 мес болезни. При этом СОЭ может достигать 60—65 мм/ч [Пикулева Ю. В., 1983].

Трудности рентгенологической диагностики связаны с наличием у этих больных возрастных инволютивных изменений опорно-двигательного аппарата, на фоне которых костно-суставной туберкулез проявляется отдельными признаками, нехарактерными для него.

Атипичная рентгенологическая картина чаще всего наблюдается при туберкулезном спондилите. У этих больных особенности рентгенологических проявлений болезни зависят от характера возрастных изменений в позвоночнике: гиперпластические или остеопоротические.

При гиперпластических процессах туберкулезные очаги выявляются на фоне деформирующего спондилоза, остеохондроза и спондилоартроза, на всех этапах развития туберкулеза выраженный локальный остеопороз тел позвонков отсутствует.

У другой группы больных туберкулезный процесс развивается на фоне синильного остеопороза с выраженными признаками позвоночно-дисковой диссоциации: тела многих позвонков деформированы, их форма напоминает рыбьи позвонки, характерные для гормональных спондилопатий, высота межпозвонковых дисков увеличена.

На указанном исходном фоне тела пораженных туберкулезом позвонков представляются уплотненными. Высота межпозвонкового диска длительное время не уменьшается. В туберкулезный процесс вовлекаются, как обычно, 2—3 позвонка, однако наблюдается их обширная деструкция с образованием множественных крупных секвестров. У этих больных часто встречаются осложнения туберкулезного спондилита [Советова Н.А., Мальченко О. В., 1985].

Атипично протекает костно-суставной туберкулез любой локализации при эндогенном и экзогенном инфицировании костных очагов кокковой флорой.

В этих случаях в клинической и рентгенологической картинах преобладают признаки острого воспаления: внезапное начало, повышение температуры тела до 39 °С, острое нарастание симптомов неспецифического спондилита или артрита.

В крови обнаруживают увеличение СОЭ и лейкоцитоз. К концу первого месяца заболевания образуются абсцессы, что сопровождается ухудшением общего состояния больного и усилением болей.

Рентгенологически на фоне склероза костной ткани выявляют очаг деструкции, а также эндостальную и периостальную реакции.

Указанные формы туберкулеза костей и суставов встречаются у 10—14% больных [Станиславлева Е. Н. и др., 1973; Шатилова Ю. С., 1973; Ролье З. Ю. и др., 1975; Будилина Ю. Д., 1979].

Клинические и рентгенологические проявления костно-суставного туберкулеза зависят также от вида возбудителя заболевания. При заражении микобактериями бычьего вида, а также L-формой микобактерий в костях и суставах нередко образуется несколько туберкулезных очагов.

Клиническая картина характеризуется признаками торпидного течения процесса с выраженными симптомами туберкулезной интоксикации и большим количеством осложнений: натечных абсцессов, деформаций, свищей и др. У этих больных по сравнению с зараженными человеческим видом микобактерий чаще наблюдаются специфические изменения в других органах.

Рентгенологическая картина при указанных формах туберкулеза отличается от типичной преобладанием признаков неспецифического воспаления: отсутствием остеопороза и наличием выраженного остеосклероза в зоне поражения, а также костных разрастаний в виде шипов [Ченских Е. П., Маженова С. А., 1987].

При атипичных формах костно-суставного туберкулеза диагностику проводят специалисты противотуберкулезных учреждений. Прежде всего используют общефтизиатрические методы исследования, позволяющие подтвердить или исключить туберкулез, исследуют внутренние органы больного с целью обнаружения в них туберкулезных очагов, применяют туберкулиновую пробу Манту с разными дозами туберкулина, а также другие методы определения чувствительности к туберкулину.

Прямые доказательства этиологической принадлежности заболевания получают при бактериологическом, цитологическом и гистологическом исследованиях пунктатов костных очагов и мягкотканных образований, а также патологически измененных тканей, удаленных во время операций. Используют и другие описанные выше методы диагностических исследований.

Костно-суставной туберкулез необходимо дифференцировать от следующих заболеваний опорно-двигательного аппарата:

- воспалительных — остеомиелита, инфекционных артритов, анкилозирующего спондилоартрита (болезнь Бехтерева), сифилиса, актиномикоза и др.,

- невоспалительных — врожденных пороков развития, доброкачественных опухолей (остеоидостеома, эозинофильная гранулема, гемангиома, остеобластокластома, хондрома и др.);

- фиброзных дистрофий (киста и др.);

- остеохондропатий (болезни Кальве, Кенига, Шлаттера, Легга—Кальве—Пертеса, частичный асептический некроз головки бедренной кости и др.);

- дистрофических (деформирующий артроз, гемофилический артроз, хондроматоз и др.);

- посттравматических;

- злокачественных опухолей (остеогенная саркома, симпатогониома и др.).

Учебная медицинская литература, онлайн-библиотека для учащихся в ВУЗах и для медицинских работников

7. ДИАФИЗАРНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ БОЛЬШИХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Диафизарный туберкулез большой трубчатой кости наблюдается сравнительно не часто. Обычно поражаются дети в возрасте от 2 до б—8 лет. На первом месте по частоте заболевания стоит большеберцовая кость, затем следуют локтевая, лучевая, малоберцовая, плечевая и бедренная кости. При этой форме туберкулеза фокус гнездится не в губчатом веществе, как обычно, а в глубоких слоях надкостницы или в компактном корковом веществе. В редких случаях нам приходилось наблюдать у грудных младенцев проверенные на вскрытии множественные диафизарные туберкулезные поражения костей, причем число этих гнезд достигало 10—20 и больше, и болезнь имела весьма распространенный, чуть ли не системный диафизарный характер. Кроме того, в процесс вовлекаются и плоские кости, богатые компактным веществом, как тазовые кости и особенно кости мозгового и лицевого черепа, например лобная, височная и теменная кости, нижняя челюсть, скуловая кость и т. п. Чем меньше ребенок, тем при туберкулезе вообще больше выражена склонность к множественным процессам в скелете.

В полном согласии с Т. П. Краснобаевым мы также на основании большой серии собственных наблюдений можем подчеркнуть, что множественные туберкулезные костные поражения отнюдь не обязательно протекают тяжело. Только в грудном возрасте мы видели очень злокачественные, можно сказать, молниеносные поражения костной системы при клинических явлениях, позволяющих говорить о септическом течении генерализованного туберкулезного заболевания. У старших же детей и в отроческом возрасте множественные диафизарные костные поражения, нередко в сочетании с другими проявлениями гематогенной диссеминации в коже, лимфатической системе, том или ином внутреннем органе, наоборот, обычно отличаются более или менее благоприятным течением и предсказанием.

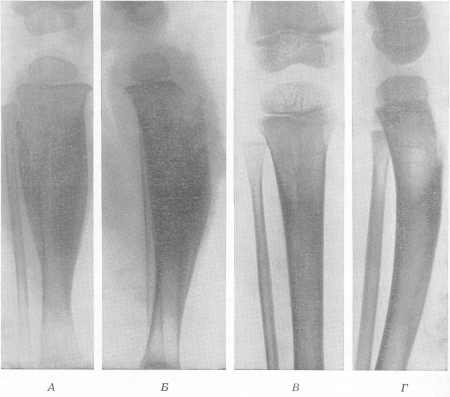

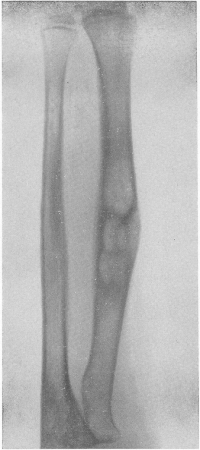

Характерной чертой диафизарного туберкулеза является необыкновенно резкая периостальная реакция. Чем ближе к периферии располагается туберкулезный очаг, тем живее надкостница отвечает выработкой новых слоев костного вещества. В начале заболевания фокус разрушения, лежащий в средней трети диафиза, может быть очень небольших размеров и поэтому остается незамеченным на снимках. Уже в этом периоде кость утолщена благодаря очень плотному периоститу.

Рис. 147. Spina ventosa tuberculosa diaphysaria большеберцовой кости у девочки в возрасте 2 лет 2 месяцев. Свищевая форма. Диагноз подтвержден гистологически и бактериологически. А и Б — на высоте заболевания; В и Г — через 9 месяцев после успешной рентгенотерапии.

В дальнейшем разрушение коркового слоя быстро прогрессирует, и диафиз на большом протяжении частично или целиком подвергается рассасыванию. Вместе с этим изнутри разрушается и периостальная свежая костная скорлупа. Одновременно с уничтожением костной ткани происходит откладывание надкостницей все новых и новых пластинок компактного вещества. Значительное разрушение в центральных частях, таким образом, компенсируется не менее значительным созиданием кости на поверхности. В итоге деформированная трубчатая кость приобретает величайшее сходство со spina ventosa фаланги, и диафизарный туберкулез кости справедливо называется также spina ventosa большой трубчатой кости.

На рентгенограммах (рис. 147, 148 и 149) все эти детали обрисовываются с точностью. Типичным признаком диафизарного туберкулеза служит правильное равномерное, а иногда и слегка эксцентричное веретенообразное или булавовидное вздутие средней трети или всего диафиза кости. В центральных частях обнаруживаются, как и при поражении фаланг, либо единичные овальные фокусы разрушения, либо же большая вытянутая в длину полость. В полостях обычно лежат мелкие округлые или чаще тонкие удлиненные пластинчатые или игольчатые кортикальные секвестры. Процесс из средней трети постепенно переходит на концы кости, метафизы не изменены вовсе или слегка склерозированы и утолщены. Остеопороз в большинстве случаев отсутствует или в далеко зашедших случаях слабо выражен.

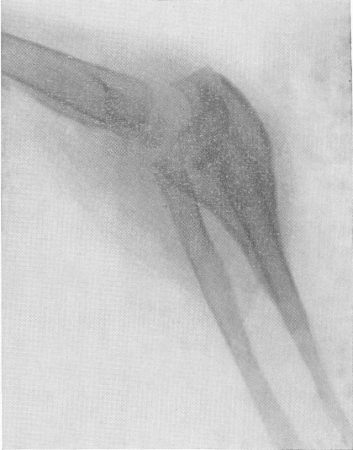

Иногда диафизарный туберкулез берет начало не со средней трети, а переходит из эпифизарного или метафизарного клиновидного фокуса. Излюбленным местом для подобного, также сравнительно редко встречающегося заболевания, являются проксимальные отделы большеберцовой кости, а также локтевой, когда исходный очаг расположен в локтевом отростке (рис. 148). Рентгенологически процесс представляется в виде полуверетена или бутылки, окутанной чехлом луковичных периостальных слоев, и в остальном ничем не отличается от картины поражения среднего отдела диафиза.

Рис. 148. Туберкулезное поражение локтевой кости типа spina ventosa с переходом на локтевой сустав у двухлетней девочки. Закрытая форма. Гистологическое и бактериологическое подтверждение диагноза.

Клиническое распознавание диафизарного туберкулеза большой трубчатой кости, как показывает наш опыт, совершенно несостоятельно. Диафизарный туберкулез принимается и очень опытными клиницистами, как правило, за сифилис, хронический остеомиелит или опухоль. Диагноз особенно труден в тех начальных случаях, когда еще нет свищей, когда кожные покровы мало изменены, и процесс протекает без особых болей. К ошибкам ведут и те случаи, когда туберкулез диафиза большой кости протекает с большим нагноением — так называемый туберкулезный остеомиелит. Решающее диагностическое значение имеет только рентгенологическое исследование.

Дифференциальная рентгенодиагностика с сифилисом может быть сомнительна лишь в начале заболевания, когда имеется только один периостит, а фокус разрушения еще не виден. В типичных же запущенных случаях картины обоих заболеваний противоположны друг другу. При сифилисе никогда не бывает таких обширных центральных полостей и такого множества секвестров, как при диафизарном туберкулезе, да и сама тонкая периостальная скорлупа не похожа на сплошные костные наслоения при сифилисе, сливающиеся со склерозированным корковым веществом диафиза.

Гнойный остеомиелит несколько напоминает туберкулез диафиза только в тех случаях, когда имеется диафизарный некроз с образованием периостальной секвестральной коробки. При вульгарной инфекции периостальная коробка является очень толстой, она содержит дефекты — клоаки, ее поверхность шероховата, неровна, выступают шипы, гребни и т. д., вся коробка окутывает омертвевшую кость в виде не правильного цилиндра, а не тонкого веретена с гладкими наружными контурами, как при spina ventosa. Секвестры при диафизарном туберкулезе малы и обычно множественны, при остеомиелите же секвестр, как правило, имеет крупные размеры и чаще солитарен.

При хроническом склерозирующем остеомиелите Гарре (Garré), где кость — чаще всего также большеберцовая — равным образом правильно веретенообразно вздута в средней трети, имеются одни только пролиферативные оссифицирующие явления — периостит, остеосклероз, эностоз, и полностью отсутствуют деструктивные изменения, характерные для туберкулеза.

Саркому рентгенологически легче всего исключить. Остеогенная саркоматозная опухоль обыкновенно не локализуется в средней трети диафиза, она главным образом разрушает кость. При саркоме нет такого резкого слоистого, луковичного периостита, отсутствуют секвестры, нет постепенного перехода в неизмененную кость и т. д.

Рис. 149. Трудное отличительное распознавание между диафизарным туберкулезным оститом и фиброзной остеодисплазией. Наличие надкостничной реакции решает спор в пользу туберкулезного заболевания. Гистологическое подтверждение правильности заключения.

Костная киста при фиброзной остеодистрофии, о которой еще можно думать на основании начальных клинических признаков, также без труда исключается при дифференциальной рентгенодиагностике. Spina ventosa не дает характерной для кисты ячеистой структуры с тонкими перегородками, корковый слой всегда истончен равномерно, киста гнездится в метафизарном конце, она резко ограничивается от неизмененной соседней ткани и т. д. Могут встречаться трудности в отличительном распознавании с фиброзной дисплазией (рис.149).

Рентгенологические наблюдения показывают, что даже крупные секвестры под влиянием современных комбинированных консервативных методов лечения (в особенности замечательно эффективной и горячо здесь рекомендуемой рентгенотерапии) рассасываются, вздутая кость принимает нормальную толщину и с поразительным совершенством восстанавливает свою нормальную форму и рисунок.

Собственно по этому же типу диафизарного процесса протекает и туберкулез ребер, поражение которых микобактериями туберкулеза наблюдается значительно более редко, чем это обыкновенно принято считать. Однако при кариесе ребер периостальная реакция, за редкими исключениями, не очень сильно выражена, и деструктивные явления имеют перевес над созидательными. Поэтому здесь говорят о более или менее ограниченном кистовидном типе и о диффузном, разлитом типе туберкулезного поражения. Чаще, чем при других локализациях в скелете, здесь развиваются по понятным причинам — из-за поверхностного расположения — прорывы наружу и свищи. Более часты, чем при других локализациях, также и патологические переломы, неизбежные при большой степени разрушения в силу особенностей анатомии и физиологии ребер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: