Туберкулез к какой группе патогенности относится

ЛЕКЦИЯ № 2

Успех в борьбе с туберкулезом может быть достигнут только объединенными усилиями всех служб здравоохранения при обязательной поддержке государства.

Таким образом, туберкулез – одно из наиболее древних и распространенных заболеваний, но и в наши дни эта болезнь не побеждена, даже, наоборот, отмечается тенденция к значительному росту этого грозного заболевания во многих регионах мира.

Поэтому врачи любых специальностей должны знать клинические признаки, методы диагностики туберкулеза, чтобы своевременно распознать это многоликое заболевание.

Возбудитель туберкулеза и его свойства. Возбудитель туберкулеза, открытый в 1882 году немецким ученым Робертом Кохом, принято называть в его честь бактерией Коха (БК) или микобактерией туберкулеза (МБТ) (mykes-гриб).

Возбудитель туберкулеза относится к обширной группе грибков, рода микобактерий, семейства актиномицетов (лучистых грибков; actis-луч).

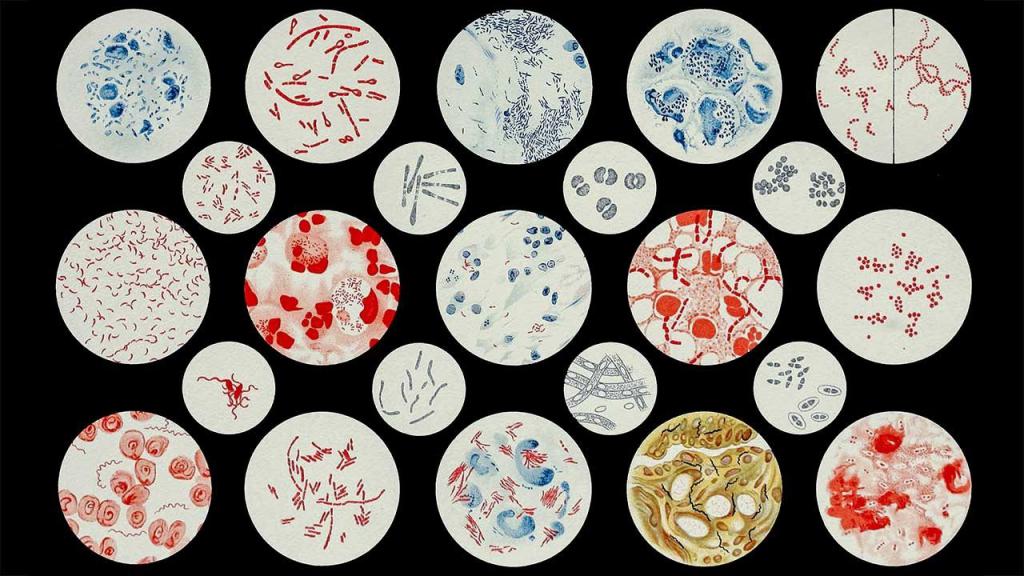

Среди известных в природе множества микобактерий различают их три группы:

2) условно-патогенные (или атипичные);

К первой группе, к патогенным, относятся микобактерии туберкулеза (МБТ) и микобактерии лепры, которые вызывают одноименные заболевания.

Из второй группы, условно-патогенных,или потенциально-патогенных МБТ, подавляющая их часть не патогенна для человека, хотя подобные явления встречаются довольно редко. Однако некоторые виды при определенных условиях могут вызвать поражение легких и других органов у человека, хотя подобные явления встречаются довольно редко.

Заболевания, вызванные атипичными микобактериями, называются микобактериозами и относятся к группе атипичных пневмоний, которые по клиническому течению и рентгенологическим признакам схожи с туберкулезом. Возбудители микобактериозов обычно естественно первично устойчивы к большинству антибиотиков и противотуберкулезных препаратов. Их, как правило, обнаруживаютбактериологическими исследованиямипо виду, характеру роста, скорости роста колоний, пигментообразованию и т.д., и по этим признакам классифицируются по группировке Раньона (1959 г.) на четыре группы (1 – фотохромогенные, 2 – скотохромогенные, 3 – непигментные и 4 – быстрорастущие).

Микобактерии третьей группы, кислотоупорные сапрофиты,такие как микобактерии тимофеевой травы, масла, молока и др., довольно широко распространены в природе. Но они не могут вызвать заболеваний у человека и являются непатогенными. Однако, окрашиваясь под микроскопом, кислотоустойчивые сапрофиты могут выглядеть как микобактерии туберкулеза, что может привести к гипердиагностике туберкулеза. В то же время при обработке жавелевой водой в течение 20 минут или 3% солянокислым спиртом в течение 30 минут они обесцвечиваются.

Характеризуя МБТ, следует подчеркнуть, что возбудитель туберкулеза является микроскопическим образованием и не обнаруживается невооруженным глазом. Его можно определить только при специальном методе окраски (по Цилю-Нильсену) при исследовании окрашенного препарата (мазка патологического материала) под микроскопом при большом увеличении объектива с использованием иммерсионной системы.

Под микроскопом возбудитель туберкулеза имеет форму палочек длиной от 0,8 до 3-5 мкм (микрон) и толщиной от 0,3 до 0,5 мкм, которые слегка изогнуты по длине, утолщены на одном или на обоих концах, лежат по одной, по несколько параллельно или скоплениями, а при окраске препарата по Цилю-Нильсену микобактерии определяются розово-красного цвета. При люминесцентной микроскопии они имеют золотист-желтую окраску.

При электронной микроскопии в бактериальной клетке возбудителя туберкулеза дифференцируются три ее составные части:

1. клеточная мембрана (капсула отсутствует);

2. цитоплазма с отдельными органоидами;

3. ядерная субстанция.

Однако и до сих пор многие вопросы, связанные с ультраструктурой клетки, биохимическим составом и функциональным значением некоторых органоидов, остаются неясными, что в значительной степени обусловлено полиморфизмом микобактерий туберкулеза.

Особенности возбудителя туберкулеза. Возбудитель туберкулеза имеет очень много существенных и важных в клиническом и эпидемиологическом отношении особенностей.

1-я особенность. Во-первых,различают 4 основных типа возбудителя туберкулеза:

1) человеческих тип (typus humanus) – высокопатогенный для человека, к нему же высокочувствительны морские свинки;

2) бычий тип (typus bovis) – возбудитель туберкулеза у крупного рогатого скота (патогенный также для кроликов);

3) птичий тип (typus avium) – вызывает туберкулез у птиц и белых мышей;

4) мышиный тип (typus microti) – возбудитель туберкулеза у полевых мышей.

Кроме того, между отдельными видами МБТ наблюдаются и переходные формы.

Основным возбудителем туберкулеза у человека является человеческий тип (в 98-99% случаев), и значительно реже (1-2%) заболевание туберкулезом у людей может вызвать бычий тип. Птичий тип является условно-патогенным и крайне редко может быть причиной заболевания у человека. Мышиный тип для человека не патогенен.

2-ой особенностьюМБТ является ихпатогенность и вирулентность. Патогенность характеризуется способностью возбудителя вызывать в организме человека и животных специфические поражения, т.е. заболевание, которое называется туберкулезом. Однако степень патогенности может проявляться по разному, что характеризуется вирулентностью МБТ. При заражении морских свинок возбудителем туберкулеза по срокам их заболевания или гибели можно опытным путем определить высоковирулентные, средне-вирулентные, мало- и слабовирулентные штаммы МБТ как проявление качества индивидуальной характеристики конкретного штамма МБТ.

3-я особенностьМБТ проявляется в характерных чертах роста и размножениявозбудителя в живом организме и на искусственных питательных средах.

Рост культур МБТ в обычных условиях в тканях организма и на питательных средах происходит в основном путем простого деления клеткиили более сложным циклом деления микробной особи – почкованием. Одним из возможных, но еще не доказанных способов размножения МБ, считается спорообразование, что роднит их с актиномицетами.

Важно подчеркнуть, чторазмножение МБТ происходит медленно,цикл простого деления материнской клетки на две дочерние занимает от 20 до 24 часов, а поэтому видимый рост колоний МБТ на поверхности твердой питательной среды можно обнаружить не ранее 12-20 дней (2-3 недели).

При культивировании МБТ на питательных средах надо учитывать, что они:

1)являются строгими аэробами (поэтому при искусственном выращивании БК надо стремиться к максимальной аэрации культуры);

2)чувствительны к pH среды. Оптимальной кислотностью среды является pH 6,8-7,2 (диапазон роста МБТ 5,5-8,0 pH, но растут очень медленно);

3)оптимальной температурой для размножения и роста колоний МБТ на питательной среде является температура 37-38°С (температурный диапазон 29-42°С).

Подобные благоприятные для размножения условия МБТ находят в лимфе инфицированного больного, поэтому они характеризуются лимфотропностью, что и является 4-ой особенностью МБТ.

5-я особенность МБТзаключается в их кислотоустойчивости, так как они стойко сохраняют воспринятую окраску при воздействии кислот, а также щелочей и спирта (щелочеустойчивы и спиртоустойчивы).

Эта особенность возбудителя практически используется при окраске препаратов по Циль-Нильсену для обнаружения БК, а также для обработки патологического материала растворами кислот и щелочей с целью уничтожения вторичной (сопутствующей) флоры перед посевом на питательные среды. В силу кислотоустойчивости МБТ после данной обработки сохраняют не только полученную окраску, но и жизнеспособность.

Весьма важным с эпидемиологической точки зрения обстоятельством, характеризующим трудность борьбы с туберкулезной инфекцией, является то, что МБТ обладают значительной устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды: к различным физическим и химическим агентам, холоду, теплу, влаге и свету. Поэтому высокая устойчивость возбудителя туберкулеза к неблагоприятным факторам внешней среды составляет 6-ю особенность МБТ.

В естественных условиях при отсутствии солнечного света они могут сохранять свою жизнеспособность в течение нескольких месяцев. Высохшие микобактерии в темных местах остаются жизнеспособными и патогенными для морской свинки в течение 1-1,5 лет. В уличной пыли МБТ сохраняются в течение 10 дней. На страницах книг они могут оставаться живыми в течение 3 месяцев, при рассеянном свете погибают только через 1-1,5 месяца. В воде микобактерии сохраняются очень долго (до 15 дней). МБТ выдерживают процессы гниения и могут несколько месяцев сохраняться в погребенных трупах. При лиофилизации их в замороженном состоянии под вакуумом они могут оставаться жизнеспособными до 30 лет.

Проведенные многочисленные научные исследования по определению чувствительности МБТ в культурах и в различных выделениях больных туберкулезом к различным физическим и химическим факторам тесно связаны с практическими задачами дезинфекции патологического материала от больных, жилищ, предметов обихода и т.д. В результате этих исследований были установлены факторы, к которым все-таки чувствителен возбудитель туберкулеза.

1) культура МБТ при облучении ее прямыми солнечными лучами в течение 1-1,5 часов погибает;

2) ультрафиолетовые лучи (кварцевание) убивают БК через 2-3 минуты;

3) при кипячении мокроты (100 0 С) БК погибают в течение 5 минут;

4) обработка сухожаровым способом высушенной мокроты приводит к гибели МБТ через 45 минут.

МБТ довольно устойчивы к действию ионизирующей радиации и магнитным волнам.

Обычные дезинфицирующие вещества также слабо эффективны в отношении МБТ. Надежной дезинфекции мокроты больных туберкулезом можно добиться при применении препаратов, выделяющих активный хлор, но только при достаточной длительности воздействия: 3-5% раствором хлорамина – в течении 5 часов, 1-2% раствором хлорамина, активированным сульфатом аммония – 3 часа, 10-20% раствором хлорной извести – в течение 2,5 часов.

Наряду с этим надо еще учитывать, что под влиянием воздействия различных неблагоприятных факторов внешней среды возбудитель туберкулеза проявляет очень широкий диапазон и вариабильность изменчивости, что также значительно осложняет борьбу с этим грозным и распространенным заболеванием.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Существует огромное количество самых разных патогенных микроорганизмов, обитающих повсеместно. Многие из них не несут опасности для человека, но есть такие, которые способны убивать. Их разделили по степени опасности, объединив в группы патогенности. Все виды микроорганизмов, относящихся к опасным, могут вызывать тяжелые болезни, а некоторые из них – летальный исход.

При работе со многими патогенами необходимо максимально себя обезопасить. С этой целью разработаны стандарты, в которых прописаны все требования к помещению, оборудованию, персоналу, правила работы и многое другое.

Особенности

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с каким-либо заболеванием. Эти поражения проявляются различными симптомами, но все имеют одну общую черту: болезни вызываются микроорганизмами (бактериями, вирусами, грибками). Чтобы врачи смогли правильно назначить лечение, они должны уметь разбираться в природе микробов.

Патогенные микроорганизмы активно развиваются не только в организме человека, животных, растений. Многие микробы, относящиеся к опасным группам патогенности, способны снижать естественные защитные свойства организма, из-за чего он подвергается другим воздействиям окружающей среды. Есть множество таких бактерий, которые способны вызывать определенные виды болезней. Степень тяжести зависит от следующих факторов:

- патогенности, вирулентности;

- условий, в которых находится организм;

- общего состояния носителя.

Что такое патогенность: определение

Патогенность – способность микроорганизмов провоцировать болезни. Это главное свойство болезнетворных микробов. Все они способны вызывать самые разные патологии, причем конкретное развитие клинической картины свойственно определенной группе микроорганизмов.

Внутри каждого вида имеется деление на штаммы. Они обладают специфической патогенностью и способны провоцировать схожие симптомы, хотя имеют различия в виде степени интенсивности. Это проявление называется вирулентностью и может изменяться под влиянием некоторых факторов.

Во время своей жизнедеятельности микробы способны выделять токсины. Они сильно ослабляют организм носителя. Токсичные вещества негативно сказываются на иммунной системе, серьезно ее ослабляя и уменьшая защитные свойства. Из-за этого усиливается клиническая картина болезни, человек становится более подверженным внешним воздействиям.

Для заражения инфекционными болезнями, причинами которого являются патогенные бактерии, достаточно, чтобы они попали внутрь организма. Промежуток времени от момента проникновения микробов до проявления первых симптомов называется инкубационным периодом.

Классификация в РФ

В Российской Федерации, согласно классификации, выделяют четыре группы патогенности. В первую входят особо опасные возбудители. Вторая группа включает возбудителей высококонтагиозных эпидемических заболеваний. К особо опасным относятся яд паука каракурта, ботулинический токсин.

Третья группа – возбудители, выделенные в самостоятельные нозологические формы. Четвертая группа – возбудители пневмоний, менингитов, септицемии, грибковых недугов, энтеритов, токсикоинфекций, острых отравлений. Классификация патогенности определена ГОСТом Р52905-2007.

Классификация ВОЗ

По классификации ВОЗ, выделяют также четыре группы патогенности, но в обратном порядке. К первой группе относятся все микроорганизмы, обладающие низким уровнем опасности. Сюда входят бактерии, грибки, паразиты, не способные вызывать болезни у совершенно здоровых людей, животных.

Вторая группа включает микроорганизмы с умеренной степенью индивидуального риска. Сюда входят патогены, не представляющие серьезной опасности для здоровья. Контакт с этими микробами редко вызывает инфекцию, серьезную патологию.

К третьей группе относятся патогены, которые обычно провоцируют серьезные болезни, но не способны распространятся контактным путем и легко излечиваются антипаразитарными, противомикробными препаратами.

В четвертую группу входят все патогены, вызывающие серьезные недуги. Чаще всего они сложно поддаются лечению и могут легко передаваться от человека к человеку.

Факторы патогенности

К факторам патогенности относят: адгезию и колонизацию, агрессию, инвазию, пенетрацию и способность микробов вырабатывать токсины.

Адгезия или слипание, обеспечивается гликокаликсами клеток, различными физико-химическими механизмами. На поверхности патогенов имеются особые рецепторы, которые обеспечивают соединение с эпителиальными клетками дыхательной системы, ЖКТ.

Пенетрация – проникновение внутрь эпителиальных клеток, лимфоцитов, лейкоцитов, где клетки патогенных бактерий размножаются, а сама клетка разрушается.

Инвазия – способность проникать через слизистую в близлежащие ткани заражаемого организма.

Агрессия – проникновение с подавлением иммунной защиты клеток хозяина. Это вещества разного происхождения, которые входят в клеточные стенки патогенных микробов. Они способны подавлять фагоцитоз, миграцию лейкоцитов.

Попадание микробов в организм

Патогенные вирусы, бактерии и другие микробы проникают внутрь организма через входные ворота по четырем основным путям заражения:

- Пищевые отравления. Они возникают в том случае, когда токсины, вырабатываемые микроорганизмами, проникают в ЖКТ вместе с пищей. Такой вид заражения не распространяется от человека к человеку, но если в пище содержится много патогенов, то заболеть одновременно может большое количество людей. Нередко причиной такого вида заражения являются открытые поражения кожи стафилококками у людей, работающих на пищевом производстве.

- Кишечные инфекции. Возникают при потреблении загрязненной воды, пищи. Зачастую переносчиками инфекции являются комнатные мухи; важно следить, чтобы они не садились на продукты питания. Требуется своевременно уничтожать этих насекомых.

- Попадание через дыхательные пути. Входящие в третью и четвертую группы патогенности микроорганизмы способны проникать в организм через дыхательные пути, передаваясь от человека к человеку.

- Многие болезни переносятся грызунами, насекомыми. В большинстве случаев бактерии не поражают носителя, а временно обитают в его организме. К таким патогенам относят переносчиков разных видов лихорадки, тифа, чумы, туляремии.

Виды патогенов

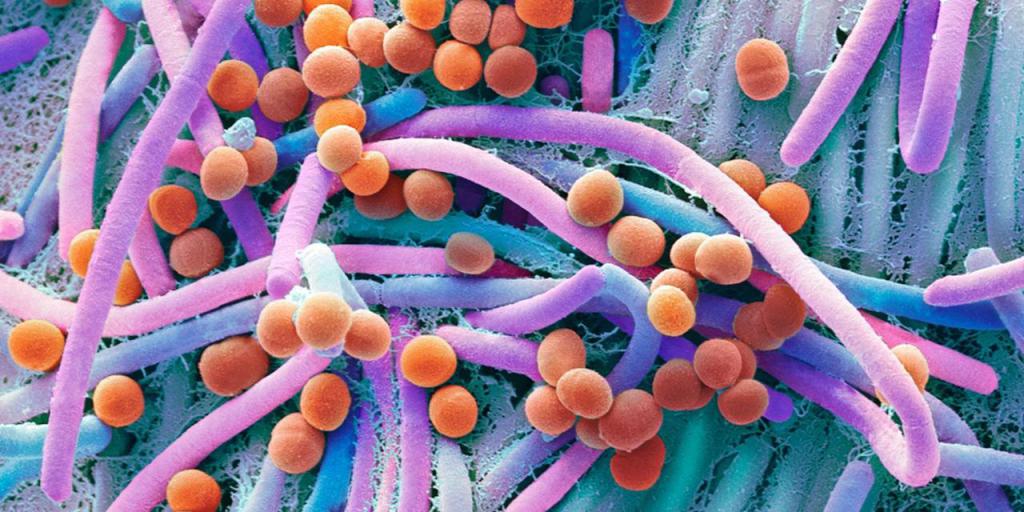

Все существующие патогены делятся на следующие виды: бактерии, простейшие, грибки, вирусы и риккетсии. Видовой состав группы патогенности может включать разные типы патогенов.

Бактерии – простейшие одноклеточные микроорганизмы. Они достаточно хорошо изучены. По своему строению делятся на кокки, бациллы, спириллы.

Кокки – шарообразные микроорганизмы, способные жить поодиночке, парами и колониями.

Бациллы имеют форму палочки. Они вызывают такие недуги, как туберкулез, столбняк, дифтерию.

Спириллы – извилистые патогены, внешне напоминающие спираль. Они вызывают сифилис, лептоспироз.

Все микробы делят по потребности в дыхании. Есть аэробные и анаэробные виды. К первым относятся патогены, которым необходим кислород для нормальной жизнедеятельности. Анаэробным видам кислород не нужен, только в его отсутствие происходят рост и размножение патогенов.

Некоторые виды способны образовывать капсулы, находясь внутри носителя. Обычно это происходит в том случае, если бактерии угрожает опасность. Капсулы повышают устойчивость патогена к воздействию антител, что не дает ему погибнуть при неблагоприятных условиях. Когда опасность минует, капсула растворяется и бактерии продолжают свою деятельность.

Риккетсии – патогены, занимающие промежуточную ступень между фильтрующимися вирусами и бактериями. Обычно переносятся мелкими кровососущими насекомыми. Такие виды вызывают лихорадки, тиф и другие недуги.

Вирусы – самые мелкие патогены, паразитирующие внутри клеток носителя. Они способны находиться в организме долгое время в спящем виде, но при создании благоприятных условий пробуждаются, начинают активно размножаться, вызывая появление самых разных патологий.

Работа с микроорганизмами

Каждый вид бактерий имеет свои особенности. Так, натуральная оспа или вирус гриппа требует от сотрудников лабораторий создания особых условий. Крайне важно соблюдение определенной техники безопасности.

Для работы с 3, 4 группой патогенности разработан стандарт СП 1.3.2322-08. В нем прописаны все требования к персоналу, лаборатории, методам работы с патогеном. Здесь же описаны все нормы, которые должны выполняться при работе с туберкулезной палочкой, бактериями, вирусами, в том числе с вирусом натуральной оспы.

Документ описывает, каким способом должно проводиться обеззараживание инструментов, пробирок, диагностических и экспериментальных приборов, оборудования.

В заключение

Соблюдение техники безопасности позволяет сохранить собственное здоровье при работе с патогенами.

Работу с первой и второй группами патогенности определяет СП 1.3.1285-03. По нему же работают при обнаружении патогена, у которого не определена степень опасности. Все исследования подобных микроорганизмов проводят в максимально изолированных от внешнего мира условиях.

Настоящее приложение не проходило процедуру государственной регистрации в Минюсте России и приводится для ознакомления

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г. N 86 в настоящее приложение внесены изменения

Приложение N 1

(справочно)

Классификация микроорганизмов - возбудителей инфекционных заболеваний человека, простейших, гельминтов и ядов биологического происхождения по группам патогенности

1. Yersinia pestis

1. Bacillus anthracis

2. Brucella melitensis

Brucella melitensis biovar Abortus

Brucella abortus 1

Brucella melitensis biovar Canis

Brucella melitensis biovar Neotomae

Brucella melitensis biovar Ovis

Brucella melitensis biovar Suis

3. Francisella tularensis

4. Burkholderia mallei

5. Burkholderia pseudomallei

6. Vibrio cholerae O1 токсигенный

7. Vibrio cholerae non O1 (O139) токсигенный

8. Escherichia coli О157:H7, О104:Н4 и другие серотипы - продуценты веротоксина

- геморрагического колибактериоза, гемолитико-уремического синдрома

1. Bordetella pertussis

2. Borrelia recurrentis

3. Campylobacter fetus

4. Campylobacter jejuni

- энтерита, холецистита, септицемий

5. Clostridium botulinum

6. Clostridium tetani

7. Corynebacterium diphtheria

9. Erysipelothrix rhusiopathiae

10. Helicobacter pylori

- гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки

11. Legionella pneumophila

12. Leptospira interrogans

13. Listeria monocytogenes

14. Mycobacterium leprae

15. Mycobacterium tuberculosis

16. Neisseria gonorrhoeae

17. Neisseria meningitides

18. Nocardia asteroids

- пневмонии, абсцессов мозга,

- менингоэнцефалитов, менингитов, сепсисов, остеомиелитов

19. Pasteurella multocida

- пневмонии, менингитов и др.

20. Proactinomyces israelii

21. Salmonella paratyphi A

22. Salmonella paratyphi B

23. Salmonella typhi

24. Shigella spp

25. Treponema pallidum

26. Yersinia pseudotuberculosis

27. Vibrio cholerae O1 не токсигенный

28. Vibrio cholerae non O1 (O139) не токсигенный

- диареи, раневых инфекций, септицемии и др.

1. Aerobacter aerogenes

2. Bacillus cereus

3. Bacteroides spp.

- сепсиса, гнойных инфекций головы и шеи, гнойных инфекций ЦНС, стоматоинфекций, гнойных плевритов, гнойных инфекций мягких тканей, параректальных абсцессов, декубитальных язв, язв стопы, остеомиелитов, внутриабдоминальных инфекций

5. Bordetella bronchiseptica

6. Branchamella catarralis

- воспалительных заболеваний нижних и верхних дыхательных путей, хронических бронхитов, уретритов, эндокардитов, менингитов

7. Burkholderia cepacia

- местных воспалительных процессов и сепсиса

8. Burkholderia thailandensis

- местных воспалительных процессов

9. Campylobacter spp.

- гастроэнтерита, гингивита, периодонтита

10. Citrobacter spp.

- местных воспалительных процессов, пищевой токсикоинфекции

11. Clostridium perfringens

12. Eikinella corrodens

- перитонзиллярных абсцессов, абсцессов мозга

13. Escherichia coli

14. Eubacterium endocarditidis

15. Eubacterium lentum

16. Enterococcus faecalis

- обструктивных бронхитов, раневых инфекций, септицемий

17. Flavobacterium meningosepticum

18. Haemophilus influenza

- менингита, пневмонии, ларингита

19. Hafnia alvei

20. Klebsiella ozaenae

21. Klebsiella pneumonia

22. Klebsiella rhinoscleromatis

23. Mycobacterium spp.

24. Micoplasma genitalium

- воспалительных процессов урогенитального тракта, осложнения беременности

- воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, пневмонии

25. Propionibacterium avidum

- пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов

27. Pseudomonas aeruginosa

- местных воспалительных процессов, сепсиса

28. Salmonella spp.

29. Serratia marcescens

- местных воспалительных процессов, сепсиса

30. Staphylococcus spp.

- пищевой токсикоинфекции, септицемии, пневмонии

31. Streptococcus spp.

- сепсиса, тонзиллита, пневмонии, менингита, гломерулонефрита, эндокардита, ревматизма, гнойных инфекций челюстно-некротизирующих фасцитов, миозитов, синдрома токсического шока, скарлатины, зубного кариеса, импетиго, рожистых воспалений

- диарей, пищевых токсикоинфекций, раневых инфекций, септицемий и т.д.

33. Yersinia enterocolitica

34. Actinomyces albus

1. Rickettsia prowazeki

- эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля

2. Rickettsia typhi

- крысиного сыпного тифа

3. Rickettsia rickettsii

4. Rickettsia tsutsugamushi

5. Coxiella burnetii

- коксиеллеза (лихорадки Ку)

1. Rickettsia sibirica

- клещевого сыпного тифа Северной Азии

2. Rickettsia conorii

- средиземноморской пятнистой лихорадки

3. Rickettsia sharoni

4. Rickettsia sp.now?

5. Rickettsia akari

6. Rickettsia australis

- клещевого сыпного тифа Северного Квинсленда

7. Rickettsia japonica

- японской пятнистой лихорадки

8. Rickettsia sp.now?

9. Rickettsia sp.now?

- "клещевого риккетсиоза штамм "ТТТ" Таиланда"

Эрлихи

(подсемейство Ehrlichiae, семейство Rickettsiaceae)

1. Ehrlichia sennetsu

(В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры для вирусов обозначения даются в русской транскрипции)

вирусы Марбург и Эбола

вирусы Ласса, Хунин, Мачупо, Себиа, Гуанарито

вирус натуральной оспы (Variola)

- натуральной оспы человека

вирус оспы обезьян (Monkeypox)

обезьяний вирус B

- хронического энцефалита и энцефалопатии

вирусы лошадиных инцефаломиелитов (Венесуэльский ВНЭЛ, Восточный ВЭЛ, Западный ЗЭЛ)

-комариных энцефалитов, энцефаломиелитов, энцефаломенингитов

вирусы лихорадок Семлики, Бибару, Эвергладес, Чикунгунья, О'Ньонг-Ньонг, Карельской, Синдбис, реки Росс, Майяро, Мукамбо, Сагиума

вирусы комплекса клещевого энцефалита (КЭ), Алма-Арасан, Апои, Лангат, Негиши, Повассан, Шотландского энцефаломиелита овец

Болезни леса Киассанур, Омской геморрагической лихорадки (ОГЛ)

вирусы комплекса японского энцефалита (ЯЭ), Западного Нила, Ильеус, Росио, Сент-Луис (энцефалиты), Усуту, (энцефалит), долины Муррея, Карши, Кунжин, Сепик, Вессельсборн

Зика, Риобраво, Денге, Сокулук

Вирус гепатита C

- парентерального гепатита, гепатоцеллюлярной карциномы печени

Комплекс Калифорнийского энцефалита, Ла Кросс, Джеймстаун каньон, зайцев-беляков, Инко, Тягиня

- энцефалитов, энцефаломиелитов, менингоэнцефалитов и лихорадочных заболеваний с артритами

комплекс C-вирусы Апеу, Мадрид, Орибока, Осса, Рестан и др.

- лихорадочных заболеваний с миозитами и артритами

вирусы москитных лихорадок Сицилии, Неаполя, Рифт-валли, Тоскана и др.

- энцефалитов и лихорадочных заболеваний с артритами и миозитами

вирус Крымской геморрагической лихорадки-Конго;

болезни овец Найроби, Ганджам;

- лихорадки с менингеальным синдромом

вирусы Хантаан, Сеул, Пуумала, Чили, Аидо и др.

- геморрагических лихорадок с почечным синдромом (ГЛПС) и с легочным синдромом

вирусы Кемерово, колорадской клещевой лихорадки, Синего языка овец, Чангвинола, Орунго и др.

- лихорадок с менингеальным синдромом и артритами

вирус уличного бешенства

- псевдобешенства и энцефалопатий

вирусы лимфоцитарного хориоменингита, Такарибе, Пичинде

- астенических менингитов и менингоэнцефалитов

вирусы гепатита B

вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ-1, ВИЧ-2)

вирус Т-клеточного лейкоза человека (HTLV)

- Т-клеточного лейкоза человека

вирусы гепатитов D (дельта) и E

12. Unconventional agents:

Возбудители медленных нейроинфекций = подострых губчатых энцефалопатий (Prion Diseases) Куру

Агент CJD-возбудитель болезни-

Возбудитель трансмиссивной губчатой энцефалопатии человека

- амиотрофического лейкоспонгиоза (Белоруссия)

Возбудитель оливопонтоцеребеллярной атрофии человека

- оливопонтоцеребеллярной атрофии I типа (Якутия, Восточная Сибирь)

- подострой энцефалопатии овец и коз

Возбудитель энцефалопатии норок

- трансмиссивной энцефалопатии норок

Хроническая изнуряющая болезнь копытных

- болезни хронической усталости оленей и лосей в неволе

Возбудитель губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота

вирусы гриппа A, B и C

вирусы полиомиелита - дикие штаммы

вирусы гепатитов A и E

вирус острого геморрагического конъюнктивита (АНС)

вирусы простого герпеса I и II типов

- ветряной оспы, опоясывающего герпетического лишая

вирус герпеса 6 типа (HBLv- HHv6)

- поражение B-лимфоцитов человека родовой экзантемы, лимфопролиферативных заболеваний

- инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы

аденовирусы всех типов

- ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов

ротавирусы человека, вирус диареи

- гастроэнтеритов и энтеритов

телят Небраски (NCDV)

- ОРВИ (профузного насморка без температуры), энтериты

вирусы Коксаки группы A и B

- серозных менингитов, энцефало-миокардитов, ОРВИ, болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов

- серозных менингитов, диареи, ОРВИ, полиневритов, увеитов

энтеровирусы - типы 68-71

- серозных менингитов, конъюнктивитов, ОРВИ

риновирусы человека 130 типов

- ОРВИ, полиневритов, герпангин, конъюнктивитов

вирус энцефаломиокардита и вирус Менго

- ОРВИ, полиневритов, энцефало-миокардитов, миокардитов, перикардитов

вирусы парагриппа человека 1-4 типа

респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус)

- пневмоний, бронхитов, бронхиолитов

вирус эпидемического паротита

вирус Ньюкаслской болезни

вирус везикулярного стоматита

9. Poxviridae: вирус оспы коров

вирус узелков доильщиц

- хронической болезни рук доильщиц

- контагиозного пустулярного дерматита

вирус контагиозного моллюска

- контагиозного моллюска кожи и слизистых

вирусы Тана и Яба

1. Chlamydophila psittaci

1. Chlamydia trachomatis

- трахомы, урогенитального хламидиоза

2. Chlamydophila pneumoniae

1. Blastomyces dermatitidis

2. Coccidioides immitis Coccidioides posadasii

3. Histoplasma capsulatum var.capsulatum u duboisii

4. Paracoccidioides brasiliensis

1. Aspergillus flavus

2. Candida albicans

3. Cryptococcus neoformans

4. Cladophialophora bantiana

5. Ramichloridium mackenzei

6. Penicillum marneffei

2. Acremonium spp.

3. Alternaria spp.

4. Aphanoascus fulvescens (анаморфа - Chrysosporium)

5. Apophysomyces elegans

6. Aspergillus spp.*

7. Aureobasidium pullulans

8. Basidiobolus spp.

9. Beavueria bassiana

10. Botryomyces caespitosus

12. Chaetomium spp.

13. Cladophialophora spp.*

14. Cokeromyces recurvatus

15. Conidiobolus spp.

16. Cryptococcus spp.*

17. Cunnunghmella bertholletiae

18. Curvularia spp.

19. Emmonsia spp.

20. Epidermophyton floccosum

21. Exophiala spp.

22. Fonsecaea spp.

23. Fusarium spp.

24. Geotrichum spp.

25. Graphium eumorphum

26. Gymnoascus dankalensis

27. Histoplasma falciminosum

28. Hoptaea werneckii

29. Lacazia loboi

30. Leptosphaeria spp.

31. Madurella spp.

32. Malassezia spp.

33. Microascus spp.

34. Microsporum spp.

35. Mortierella wolfii

37. Nattrassia mangiferae (Scytalidium spp.)

38. Neotestudina rosatii

39. Ochroconis spp.

40. Onychocola spp.

41. Paecilomyces spp.

42. Penicillium spp.

43. Phaeoacremonium spp.

44. Phialemonium spp.

45. Phialophora spp.

47. Piedraia hortae

48. Pneumocystis carinii

49. Pseudoallecheria boydii (Scedosporium apiospermum)

50. Pseudochaetosphaeronema larense

51. Pyrenochaeta spp.

52. Pythium insidiosum

53. Ramichloridium spp.*

54. Rhinocladiella aquaspersa

55. Rhinosporidium seeberi

56. Rhizomucor spp.

57. Rhizopus spp.

58. Saksenaea vasiformis

59. Scedosporium profilicans

60. Scopulariopsis spp.

61. Sporothrix schenkii

62. Syncephalastpum racemosum

63. Trichoderma spp.

64. Trichophyton spp.

67. Ulocladium spp.

68. Wangiella dermatitidis

* кроме видов, вошедших в III группу

1. Leishmania donovani

2. Pentatrichomonas (Trichomonas) hominis

3. Plasmodium vivax

4. Trichomonas vaginalis

5. Trypanosoma cruzi

- американского трипаносомоза (болезни Шагаса)

6. Trypanosoma gambiense

- африканского трипаносомоза (сонной болезни)

1. Acanthamoeba spp.

2. Babesia caucasica

3. Balantidium coli

4. Blastocystis hominis

5. Cryptosporidium parvum

6. Cyclospora cayetanensis

7. Entamoeba hystolytica

8. Isospora belli

9. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia)

10. Leishmania major

11. Naegleria spp.

12. Sarcocystis suihominis

Sarcocystis hominis (bovihominis)

13. Toxoplasma gondii

1. Echinococcus multilocularis

2. Echinococcus granulosus

3. Trichinella spp.

1. Ancylostoma duodenale

3. Askaris lumbricoides

4. Clonorchis sinensis

5. Dicrocoelium lanceatum

6. Dioctophyme renale

7. Diphyllobotrium latum

8. Dipylidium caninum

9. Dirofilaria repens

10. Dracunculus medinensis

11. Enterobius vermicularis

12. Fasciola hepatica

13. Fasciolopsis buski

14. Hymenolepis nana

16. Methagonimus jokogowai

17. Multiceps multiceps

18. Nanophyetes schikhobalowi

19. Necator americanus

20. Opisthorchis felineus

21. Paragonimus westermani

22. Pseudamphistomum truncatum

24. Schistosoma haematobium

25. Schistosoma mansoni

26. Strongyloides stercoralis

27. Taenia solium

28. Taeniarinchus saginatus

29. Toxocara canis

30. Trichocephalus trichiurus

1. Sarcoptes scabiei

1. Demodex folliculorum

2. Pediculus capitis

3. Phthirus pubis

4. Клещи домашней пыли

- аллергии (астматический бронхит, бронхиальная астма)

5. Ornithonyssus bacoty

- крысиного клещевого дерматита

Яды биологического происхождения

1. Ботулинические токсины всех типов

2. Холерный токсин

3. Столбнячный токсин

2. Дифтерийный токсин

3. Стрептококковый токсин группы А

1. Аттенуированные штаммы возбудителей I-II групп относят к микроорганизмам III группы патогенности. Аттенуированные штаммы III-IV групп относят к IV группе патогенности.

2. По мере открытия новых возбудителей инфекционных болезней списки будут дополняться.

| > N 2 (справочно). Режимы обеззараживания физическими методами различных объектов, контаминированных возбудителями III-IV групп. |

| Содержание Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2008 г. N 4 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических. |

Читайте также: