Рентгенологические признаки туберкулезного спондилита

а) Терминология:

1. Сокращения:

• Туберкулезный спондилит (ТС)

2. Определения:

• Гранулематозное инфекционное заболевание позвоночника и окружающих мягких тканей, вызванное возбудителем туберкулеза

б) Лучевая диагностика:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Массивное поражение позвонков с относительным сохранением межпозвонковых дисков, формированием крупных паравертебральных абсцессов

• Локализация:

о Среднегрудной отдел и грудопоясничный переход > поясничный, шейный отдел

о Передние отделы тел позвонков

о Возможно изолированное поражение задних элементов позвонков

о Пластинки дуг > корни дуг > остистые отростки > поперечные отростки

• Размеры:

о Множественное поражение (не)смежных позвонков

• Морфология:

о Коллапс позвонков, формирование кифотической деформации о ± деструкция межпозвонковых дисков

о Мягкотканный компонент в эпидуральном пространстве

о Массивные паравертебральные абсцессы, расслаивающие ткани на значительном протяжении

о ТС характеризуется гораздо более высокой частотой развития абсцессов поясничных мышц и поражения задних элементов позвонков по сравнению с бруцеллезным спондилитом

2. Рентгенография при туберкулезном спондилите:

• Рентгенография:

о Неровность контуров замыкательных пластинок, остеолиз

о Диффузный склероз позвонков

о Формирование костного блока позвонков на поздних стадиях ТС

о Рентгенологические изменения могут отсутствовать на протяжении нескольких недель с момента начала заболевания

3. КТ при туберкулезном спондилите:

• Бесконтрастная КТ:

о Деструкция замыкательных пластинок с фрагментацией тел позвонков

о Кальцифицированные хронические паравертебральные абсцессы: ТС > бруцеллезный спондилит (БС)

• КТ с КУ:

о Диффузное или периферическое контрастирование эпидуральных и паравертебральных мягких тканей

5. Радиоизотопные исследования:

• Костная сцинтиграфия:

о Усиление захвата изотопа в очагах поражения позвоночника

о Метод отличается хорошей чувствительностью, однако неспецифичен

• Сцинтиграфия с галлием: усиление захвата изотопа в очагах поражения позвоночника и паравертебральных мягких тканей:

о Высокочувствительный и специфичный метод диагностики спондилита

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о Сагиттальные STIR или FSE T2-BИ с насыщением жировой ткани наиболее информативны в отношении диагностики отека костного мозга, поражения эпидурального пространства

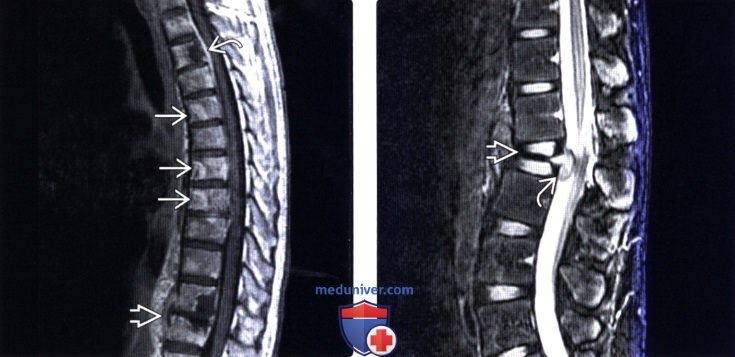

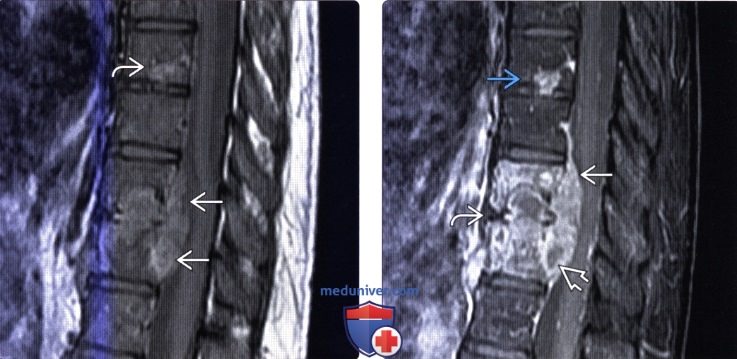

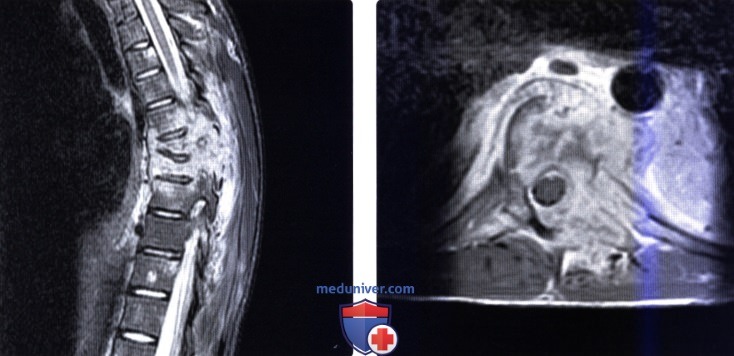

(Слева) Сагиттальный срез Т1-ВИ с КУ: пациент с туберкулезом: множественные очаги поражения позвонков с формированием подсвязочных абсцессов и частичным вовлечением межпозвонковых дисков. Обратите внимание на множественные очаговые поражения позвонков с эпидуральным распространением процесса, напоминающие метастатическое поражение позвонков.

(Справа) Сагиттальный срез Т2-ВИ FS: коллапс тела L2. Смежные межпозвонковые диски расположены друг над другом. Позади позвонка сформировался фокальный эпидуральный абсцесс, вызывающий сдавление содержимого дурального мешка.

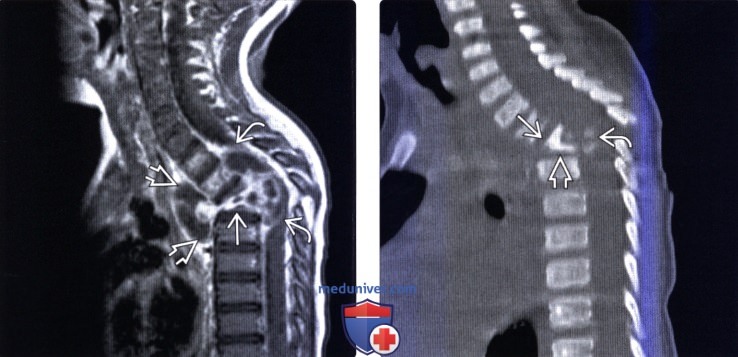

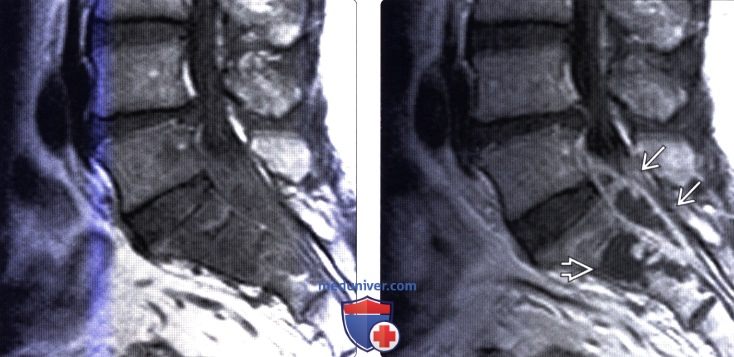

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ с КУ: случай ТС грудных позвонков с патологическим усилением сигнала тел позвонков и фокальной кифотической деформацией. Массивный эпидуральный абсцесс вызывает выраженное сдавление спинного мозга. В области паравертебрального абсцесса отмечается типичное периферическое контрастное усиление сигнала.

(Справа) Сагиттальный КТ-срез: признаки деструкции тел Т4-Т6 позвонков с кифотической деформацией и формированием кальцифицированного абсцесса/ костного детрита в паравертебральные ткани и спинномозговой канала На фоне деструкции Т5 позвонка видны лишь остаточные фрагменты замыкательных пластинок Т4 и Т6 позвонков.

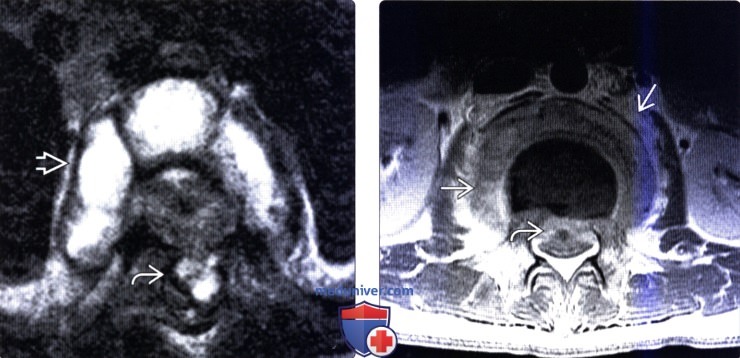

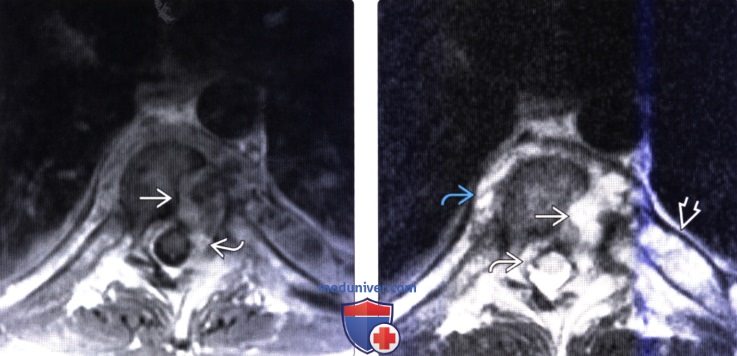

(Слева) Аксиальный срез, Т2-ВИ, пациент с ТС грудного отдела позвоночника: массивный превертебральный абсцесс с распространением в спинномозговой канал и умеренной компрессией дурального мешка.

(Справа) Аксиальный срез, Т1-ВИ с КУ: фокальный абсцесс пролабирующий назад и сдавливающий содержимое дурального мешка. Видны признаки воспалительных изменений окружающих межпозвонковый диск мягких тканей с распространением на соседнюю поясничную мышцу. Внелегочный туберкулез с поражением позвоночника носит название болезни Потта в честь Персиваля Потта.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Пиогенный спондилит:

• Пик заболеваемости наблюдается в пожилом возрасте

• Преимущественное поражение поясничного отдела позвоночника

• Первичное поражение субхондральной кости в непосредственной близости кзамыкательным пластинкам:

о Типично поражение межпозвонкового диска

• Поражение задних элементов позвонков встречается реже

• Кальцификация мягких тканей и деформация позвоночника бывают редко

2. Грибковый спондилит:

• Отличить от ТС бывает невозможно

3. Бруцеллезный спондилит:

• Эпифизит передне-верхнего угла L4 в сочетании с сакроилиитом

• Отличить от ТС бывает невозможно

4. Литические и бластические костные метастазы:

• Гипоинтенсивность Т1-сигнала, гиперинтенсивность Т2-сигнала:

о Усиление сигнала после контрастирования гадолинием

о Типично поражение задних элементов позвонков

• Экстраоссальное эпидуральное и паравертебральное распространение процесса

• Патологические компрессионные переломы

• Сохранение межпозвонковых дисков

• Отличить от изолированного туберкулезного, грибкового или бруцеллезного спондилита бывает сложно

5. Дегенеративное поражение межпозвонковых дисков:

• Дегенеративные изменения I типа по Modic могут напоминать картину инфекционного поражения:

о ГипоинтенсивностьТ1 -сигнала, гиперинтенсивность Т2-сигнала

о Воспалительные изменения костного мозга

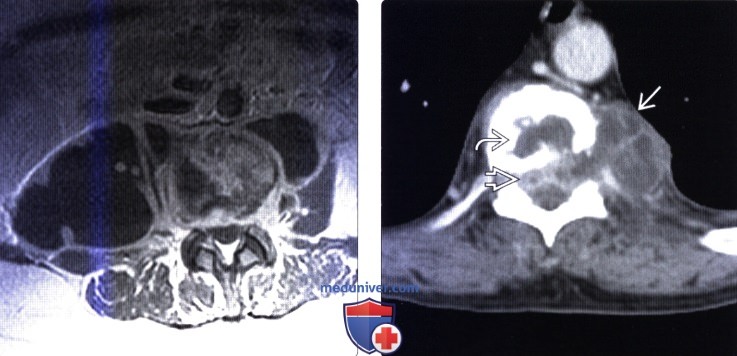

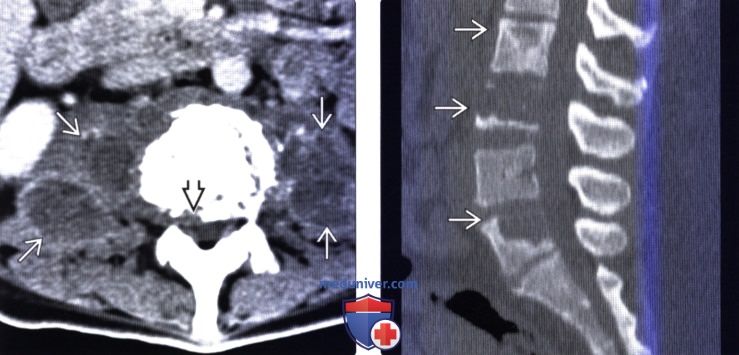

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ с КУ, пациент: с ТС: двусторонние массивные абсцессы поясничных мышц, при этом справа абсцесс значительно крупнее, чем слева.

(Справа) На этом КТ-срезе с КУ отмечается периферическое контрастирование абсцесса № с низкой на этом фоне плотностью центрального содержимого. Контрастное вещество определяется также в эпидуральном пространстве, где видны признаки сдавления спинного мозга. Тело позвонка с признаками крупных эрозий.

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ, пациент с ТС: типичная картина инфекционного поражения межпозвонкового диска с формированием крупной эпидуральной флегмоны. Обратите внимание на наличие еще одного очага поражения позвонка.

(Справа) Сагиттальный срез, Т1 -ВИ, FS с КУ: диффузное контрастное усиление сигнала флегмоны в вентральном отделе эпидурального пространства и небольшой, не усиливающий сигнал, абсцесс. Видны признаки поражения межпозвонкового диска и смежных участков тел позвонков. Обратите внимание на наличие второго очага поражения в теле позвонка.

(Слева) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: патологическое снижение интенсивности сигнала задних отделов тел L5, S1 и S2 позвонков и изменение интенсивности сигнала дурального мешка ниже уровня межпозвонкового диска L5. Пациенту выставлен диагноз ТС.

(Справа) Сагиттальный срез, Т1-ВИ: крупная не накапливающая контраст зона абсцесса/некроза ЕЯ позвонка с распространением в вентральный отдел эпидурального пространства и сдавлением дистальной части дурального мешка.

1. Общие характеристики:

• Этиология:

о Гематогенное или лимфогенное распространение возбудителя из легочного очага

о Первичная инокуляция возбудителя в области передних отделов тел позвонков

о Местное распространение процесса по подсвязочным пространствам между несмежными уровнями

о Сохранение межпозвонковых дисков вследствие отсутствия у возбудителя протеолитических ферментов

о Поражение позвоночника, вызванное другими возбудителями гранулематозных инфекций (Streptomyces, Madurella), встречается нечасто

• Сочетанные изменения:

о Интрамедуллярный абсцесс

о Арахноидит

• Гранулематозное деструктивное инфекционное поражение позвоночника с распространением процесса на паравертебральные мягкие ткани

2. Микроскопия:

• Казеозные гранулемы, неспецифическая воспалительная реакция

• Менее чем в 50% случаев, удается изолировать кислотоустойчивые палочки

(Слева) Аксиальный срез, Т1-ВИ с КУ, пациент с бруцеллезным спондилитом: признаки деструкции позвонка с формированием диффузно накапливающей контраст флегмоны эпидурального пространства и преверте-бральной области.

(Справа) Аксиальный срез, Т2-ВИ, пациент с бруцеллезным спондилитом: патологическое усиление сигнала в очаге деструкции позвонка и распространение процесса в паравертебральные ткани. Определяются признаки поражения эпидурального пространства и паравертебральной области.

(Слева) Аксиальный КТ-срез с КУ, пациент с бруцеллезным спондилодисцитом: признаки деструкции позвонка с формированием двусторонних абсцессов поясничных мышц. Процесс распространяется в эпидуральное пространство и стенозирует спинномозговой канал.

(Справа) КТ-срез, пациент с кокцидиомикозом: множественные очаги деструкции L2, L3 и L5 позвонков с сохранением высоты межтеловых пространств и минимальным поражением превертебральных мягких тканей.

(Слева) Сагиттальный срез, STIR МР-И: диффузное патологическое изменение Т2-сигнала на фоне деструкции позвонков и формирование флегмоны мягких тканей с поражением тел и задних элементов нескольких грудных позвонков при очевидном сохранении целостности межпозвонковых дисков. Причиной наблюдаемых изменений оказался кокцидиомикоз.

(Справа) Сагиттальный срез, Т1 -ВИ с КУ: контрастное усиление сигнала мягких тканей и признаки поражения тела и задних элементов позвонка с распространением процесса в эпидуральное пространство. Обратите внимание на распространение поражения в паравертебральные ткани и легкое. У пациента диагностирован диссеминированный кокцидиомикоз.

д) Клинические вопросы:

1. Клинические особенности:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки::

о Хронический болевой синдром в спине (ок. 95%), локальная болезненность, лихорадка

• Другие симптомы/признаки:

о Парапарез, кифотическая деформация, чувствительные нарушения

о Нарушение функции мочевого пузыря и кишечника

о Деструкция костей и связочного аппарата на уровне краниовертебрального сочленения → атлантоаксиальная нестабильность и сдавление шейно-медуллярного перехода

- → тетрапарез, бульбарные нарушения, дыхательная недостаточность

• Особенности течения заболевания:

о Постепенное развитие клинической симптоматики, приводящее к несвоевременной диагностике заболевания

о Лихорадка при ТС встречается относительно нечасто

о Неврологический дефицит при ТС развивается чаще, чем при других гранулематозных инфекциях позвоночника, например, при БС

о ТС значительно чаще развивается на фоне сопутствующих хронической почечной недостаточности, конституциональной симптоматики, заболевания туберкулезом в анамнезе, увеличения СОЭ, ± хирургического лечения

о Тест-система QuantiFERON: оценка высвобождения γ-интерферона:

- Чувствительность (84%), специфичность (95%)

- Сочетание рентгенологических критериев, результатов костной сцинтиграфии, лабораторных тестов ИФА и QuantiFERON - с 90% вероятностью позволяет диагностировать ТС

2. Демография:

• Возраст:

о Наиболее высокая заболеваемость отмечается в пятом десятилетии жизни

• Пол:

о Для ТС М=Ж

• Эпидемиология:

о Туберкулезный спондилит (ТС) составляет 2% всех случаев туберкулеза:

- В последние два десятилетия отмечен рост заболеваемости туберкулезом

- Тенденция роста заболеваемости туберкулезом идет параллельно с ростом числа пациентов с иммунодефицитом

о Сопутствующий туберкулез легких выявляется у 10% пациентов с ТС

о Реактивация латентного туберкулеза у пациентов, получающих терапию ингибиторами ТНФ

о Туберкулез-ассоциированный воспалительный синдром восстановления иммунитета (ТВ-IRIS) → осложнение, развивающееся у пациентов, инфицированных ВИЧ I типа, получающих антиретровирусную терапию:

- Неврологические осложнения наблюдаются более, чем в 10% случаев ТВ-IRIS

о Имеются свидетельства в пользу более высокого риска локальных инфекционных осложнений после кифопластики у пациентов с системными инфекциями

о Туберкулезный спондилит (ТС) у детей протекает более агрессивно:

- Кифотическая деформация и сдавление спинного мозга у детей возникают чаще

3. Течение заболевания и прогноз:

• Прогноз заболевания зависит от ранней диагностики и назначения соответствующей терапии

• Адекватное лечение является залогом:

о Благоприятных исходов заболевания с полным разрешением клинической симптоматики

- Наиболее благоприятные исходы наблюдаются при раннем начале лечения и отсутствии в момент обращения за медицинской помощью неврологического дефицита или деформации позвоночника

• Отсутствие лечения ведет к:

о Прогрессирующему коллапсу позвонков

о Развитию необратимого неврологического дефицита

о Летальному исходу

4. Лечение туберкулезного спондилита:

• Терапия противотуберкулезными препаратами на протяжении, по меньшей мере, одного года

• При развитии неврологического дефицита ± деформации позвоночника -декомпрессия спинного мозга:

о Показана 10-25% пациентам с ТС

о В отсутствие деструкции позвонков ограничиваются ляминэктомией и дебридментом

о В условиях сформировавшейся деформации показаны дебридмент и спондилодез

е) Диагностический поиск. Нюансы интерпретации изображений:

• Заподозрить ТС позволяет выявление в ходе обследования у пациента признаков спондилита грудных позвонков с поражением задних элементов и формированием крупных паравертебральных абсцессов

ж) Список использованной литературы:

1. Patel AR et al: Spinal epidural abscesses: risk factors, medical versus surgical management, a retrospective review of 128 cases. Spine J. 14(2):326-30,2014

2. Lee SW et al: Candida spondylitis: Comparison of MRI findings with bacterial and tuberculous causes. AJR Am J Roentgenol. 201 (4):872-7, 2013

3. Kumar R et al: Role of interferon gamma release assay in the diagnosis of Pott disease. J Neurosurg Spine. 12(5):462-6, 2010

4. Marais Set al: Neuroradiological features of the tuberculosis-associated immune reconstitution inflammatory syndrome. Int J Tuberc Lung Dis. 14(2/188-96, 2010

5. Oztekin O et al: Brucellar spondylodiscitis: magnetic resonance imaging features with conventional sequences and diffusion-weighted imaging. Radiol Med. Epub ahead of print, 2010

6. Bozgeyik Z et al: Clinical and MRI findings of brucellar spondylodiscitis. Eur J Radiol. 67(1):153-8, 2008

7. Turunc T et al: A comparative analysis of tuberculous, brucellar and pyogenic spontaneous spondylodiscitis patients. J Infect. 55(2):58-63, 2007

8. Sharif HS et al: Brucellar and tuberculous spondylitis: comparative imaging features. Radiology. 171(2):419-25, 1989

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 17.8.2019

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Причинами воспалительных заболеваний позвоночника могут быть бактерии, микобактерии туберкулеза, грибы, паразиты. Редко наблюдается асептический спондилит, например при ревматоидном артрите или деформирующем спондилите Своевременная диагностика всех этих заболеваний исключительно важна, так как позволяет своевременно провести адекватное консервативное или хирургическое лечение.

Из лучевых методов исследования основным является обзорная рентгенография позвоночника в двух проекциях - прямой и боковой. При этом особое внимание следует обращать на анализ структуры костного рисунка тела позвонка, состояние замыкающих пластинок тел позвонков и межпозвоночного диска. Первыми признаками септического спондилита являются эрозии, деструкция, подхрящевой склероз и разрежение замыкающих пластинок. В дальнейшем процесс переходит на межпозвоночные диски, которые заметно суживаются. При септическом спондилите на первый план выступает уменьшение высоты диска, а уж потом выявляются краевые костные изменения. Следует отметить, что, несмотря на важность рентгенологического исследования позвоночника при септическом спондилите обнаруживаемые при этом признаки заболевания отстают от его клинических проявлений иногда на 2-3 нед.

Весьма скромную роль в диагностике спондилита играет КТ. Получаемые при ней данные полезны лишь в развитой стадии болезни когда на томограммах в теле пораженного позвонка выявляется зона неоднородной деструкции и склероза. С помощью этого метода могут быть выявлены паравертебральиые и эпидуральные абсцессы, которые не видны на обзорных рентгенограммах. При излечении спондилита на рентгенограммах и компьютерных томограммах обнаруживают остеосклероз, значительное сужение межпозвоночного пространства или даже костный анкилоз.

Более ценным методом в диагностике спондилитов является МРТ. С ее помощью очень рано обнаруживают патологические изменения в межпозвоночных дисках, костном мозге, паравертебральных тканях. На Т1-взвешенных МР-томограммах участки гнойного расплавления костной ткани отображаются в виде гиподенсных очагов, а на Т2-взвешенных томограммах - как зоны повышенной интенсивности.

Сцинтиграфия позвоночника с 99mТс-пирофосфатом характеризуется высокой чувствительностью. На сцинтиграммах достаточно рано выявляется зона гиперфиксации при септических и асептических остеомиелитах, дисцитах, опухолях, дегенеративных процессах, а также в местах травматических и остеопоротических переломов. Однако это исследование обладает крайне невысокой специфичностью: по его результатам нельзя определить, какое конкретно заболевание имеется у данного больного.

При туберкулезном спондилите - наиболее часто наблюдающемся проявлении костно-суставного туберкулеза - на обзорных рентгенограммах выявляются участки подхрящевой эрозии и деструкции в замыкающих пластинках тел позвонков. В случае поражения грудного отдела позвоночника эти изменения максимально проявляются в передних отделах тел позвонков, что в дальнейшем приводит к их компрессии и образованию горба. В поясничных позвонках разрушение тел позвонков нередко происходит в средних отделах, и тогда возникает аксиальная компрессия. Общим рентгенологическим фоном туберкулезного спондилита, как и поражения туберкулезом скелета вообще, является повышение прозрачности костной ткани на рентгенограммах. Такое повышение прозрачности является признаком остеопении - своеобразной формой разрежения костной ткани.

Сужение межпозвоночных дисков происходит намного позже, чем при гнойном процессе (это, кстати, облегчает дифференциальную диагностику указанных заболеваний). Характерным признаком туберкулезного спондилита являются паравертебральные абсцессы. Абсцесс обычно имеет вид интенсивной двояковыпуклой тени, максимальный диаметр которой соответствует диаметру пораженного сегмента позвоночника. Однако нередко туберкулезные абсцессы распространяются на значительные расстояния: проникают в поясничную мышцу, подплевральные пространства, внутрь грудной клетки, в пах и даже спускаются в подколенную ямку. В ряде случаев эти абсцессы содержат известь, и тогда их распознавание на рентгенограммах облегчается. Основным методом диагностики туберкулезного спондилита является рентгенологический - обзорные рентгенограммы и линейная томография. Более наглядно все указанные выше изменения распознаются при AT и МРТ, которые тем не менее при данном заболевании имеют лишь вспомогательный характер.

Таким образом, основными симптомами туберкулезного спондилита являются деструктивные изменения в позвонках, разрушение межпозвоночных дисков, перифокальные или натечные абсцессы, остеопороз.

Нетуберкулезные спондилиты обусловливают в общем такие же изменения на рентгеновском снимке, но очаги разрушения при них чаще мелкие, расположены в области углов тел позвонков. Уменьшение высоты межпозвоночного диска происходит гораздо быстрее, чем при туберкулезном поражении, и почти столь же быстро определяются репаративные изменения: появляются отложения извести в передней продольной связке в виде скобок между телами пораженных позвонков. При туберкулезном спондилите окостенение связок происходит значительно позднее.

Дата публикации: 20.11.2015 2015-11-20

Статья просмотрена: 883 раза

По данным МРТ компрессия спинного мозга и его корешков имеется у 90,7 % больных туберкулезным спондилитом, тогда как неврологические расстройства у 69,8 %. Компрессия спинного мозга и его корешков выявляется лучевыми методами у пациентов без неврологических нарушений в 64,1 % случаев, что расширяет показания к оперативному вмешательству. Чувствительность МРТ составляет 88,7 %, специфичность — 83,5 %.

Актуальность. Проблемы туберкулезного спондилита сложны, что связано не только с характером упорного и разрушительного патологического процесса, но и со сложностью его диагностики и с развивающими осложнениями. Однако из серьезных проблем в лечении туберкулеза позвоночника является наличие сопутствующих туберкулезных процессов в других органах, особенно в легких [1, 4, 6].

По данным П. Х. Назирова (2014) у 30 % больных туберкулезом костей и суставов сочетался с туберкулезом легких, у 2,0 % почек, у 2,4 % — гениталий и у 6,0 % — лимфатических узлов. Следовательно, одним из факторов, сдерживающих применение комбинированного лечения у больных туберкулезом позвоночника и выступающих главной причиной противопоказаний к раннему применению хирургических вмешательств, является наличие туберкулезного процесса в легких.

Следовательно, частота сочетаний спондилита с активными специфическими процессами в легких, плевре, лимфатических узлах, краткость и отсутствие временных промежутков между их первичным выявлением, тенденция к распространенности процесса в позвоночнике свидетельствуют о массивности инфицирования, ослабленности организма больных [7, 8, 9].

В связи с этим своевременное выявление и целенаправленная адекватная терапия туберкулеза позвоночника и легких представляется в настоящее время наиболее актуальным направлением в медицине.

Целью работы явилось определение причины поздней диагностики, клинических проявлений туберкулеза позвоночника, сочетанного с легочным туберкулезом.

Материалы и методы: проанализированы результаты обследования и лечения 86 больных туберкулезом позвоночника, сочетанного с туберкулезом легких. Возраст больных колебался от 20 до 60 лет. Из них мужчин 50 (58,1 %), женщин 36 (41,9 %). Контролем служили 54 больных туберкулезом легких без поражения позвоночника. При поступлении в стационар и в динамике лечения больным проведены комплексные клинико-лабораторные и биохимические исследования. Посевы биопсийного и послеоперационного материала на МБТ (мокрота, гной, пунктат из абсцесса и синовиальная жидкость) в абсолютных концентрациях 40 и 1 мкг/мл. Для быстрого определения устойчивости к двум основным противотуберкулезным препаратам I-го ряда микроскопически положительные образцы были тестированы генетическим экспресс тестом MTBDRplus фирмы HAZNlitescience. Проведены ортопедические и неврологические осмотры, обзорные рентгенограммы легких и позвоночника, УЗИ внутренних органов, КТ и МРТ до операции.

Результаты и обсуждение. При анализе возрастного и полового состава больных установлено, что поражение позвоночника туберкулезом среди лиц мужского пола встречаются чаще (58,1 %), чем среди женщин (41,9 %) и абсолютно преобладает, в обеих группах больных в возрасте 21–50 лет и составило соответственно 83,7 % и 77,8 %. Давность поражения позвоночника туберкулезом (начало процесса до установления диагноза) составила: у 15(17,4 %) больных 1-й группы до 6 месяцев, у 8 (9,3 %) до 1 года, у 63 (73,3 %) больных более одного года. Аналогичные показатели наблюдались среди больных 2-й группы и составило соответственно 17(31,5 %), 8(14,8 %), 29(53,7 %).

У больных 1-й группы (86 человек) туберкулез позвоночника сочетался с туберкулезом легких. Давность туберкулеза легких составила от 2 месяцев до 2-х лет. У 67 (77,9 %) больных туберкулез легких установлен впервые в жизни, 19 (22,1 %) больных ранее лечились противотуберкулезными препаратами и поступили в клинику с обострениями процесса в легких.

Среди обследованных очаговый туберкулез установлено у 39 (45,3 %), инфильтративный — у 15 (17,4 %), кавернозный у 1 (1,2 %), фиброзно-кавернозный — у 5(5,8 %), диссеминированный у 21(24,4 %) и плевриты — у 5 (5,8 %). Правосторонний специфический процесс был у 29 (33,7 %) больных, левосторонний — у 19 (22,1 %). Двусторонний процесс наблюдался у 38 (44,2 %), чаще всего диссеминированный (25,8 %), а фиброзно-кавернозный туберкулез диагностирован у 7,1 % больных.

Клиническое течение туберкулеза позвоночника, сочетанного с туберкулезом легких, сопровождалось с выраженными интоксикационными симптомами и у 24 (27,9±2,2 %) больных отмечалось сравнительно острое начало специфического процесса. Аналогичные изменения были всего лишь у 4 (7,4±0,8 %) больных 2 группы. Анализы периферической крови показали, что со стороны эритроцитов, гемоглобина выраженные изменения не были выявлены. Наиболее значительные изменения регистрировались со стороны лимфоцитов (22,0 % против 26,7 %), моноцитов (3,7 % против 4,3 %) и эозинофильных лейкоцитов (1,4 % против 2,8 %) у пациентов 1-й группы и объясняется снижением защитных механизмов организма при генерализованном туберкулезном процессе.

Биохимические исследования позволили выявить значительные колебания АЛТ (0,60±0,02 против 0,34±0,01 мкмоль/л), АСТ (0,75±0,02 против 0,14±0,01 мкмоль/л) и снижения уровня общего белка 6,8±0,2 г/л у больных 1-й группы (6,8±0,2 г/л), чем 2-й группы (7,4±0,2 г/л) (P

Похожие статьи

позвоночный канал, резервное пространство, спинной мозг, абсцесс, ткань, отдел позвоночника, очаг деструкции, больной, секвестр, инфильтрация.

Актуальность: Туберкулез позвоночника в структуре костно-суставного туберкулеза

Абсцессы.

Основные термины (генерируются автоматически): больной, желудочно-кишечный тракт, туберкулезный спондилит, туберкулез позвоночника, спинной мозг, прием пищи.

Материалы и методы: Обследованы 65 больных туберкулезным спондилитом

Журнал Туберкулез и болезни легких.

Гарбуз А. Е., Сердобинцев М. С., Гусева В. И. Современная восстановительная хирургия туберкулеза позвоночника и суставов.

Вторичный стеноз позвоночного канала, радикулярный синдром, принимал НПВС, физиолечение

Постоянно принимаемых препаратов нет. Контакт с туберкулезным больным отрицает.

Осл.: спондилит VL4-5 позвонков неспецифического характера.

Основные рентгенологические изменения позвоночника у больных анкилозирующим спондилитом следующие: передний и задний спондилит

Морфометрический анализ тел позвонков грудного и поясничного отдела обнаружил остеопоротические деформации у 16,7.

. 21 до 76 лет, больных туберкулезным и неспецифическим спондилитом, последовательно оперированных в ФГБУ СПбНИИФ в период с 2010 по 2013 гг. Всем больным

Рис. 5. Динамика формирования блока в нижнем опорном позвонке в поясничном отделе позвоночника.

В количественно отношении туберкулезное поражение позвоночника занимает первое место среди других локализаций костно-суставного туберкулеза. По данным литературы, на долю спондилитов падает примерно 40% общего числа больных с.

четкое неправильной формы вещество с плотностью меньшей, чем мягкие ткани.

Сочетание туберкулезного коксита с активным туберкулезом в легких в виде очагов инфильтрации выявлено у 5 (10%) больных, у 2 из них обнаружены МБТ в мокроте.

Чаще болезнь поражает плоские кости - позвонки, грудина, кости таза, ребра.

Поражение костного мозга при первичном обследовании больных встречается в 2 % случаев.

Остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника 2 степени).

Туберкулезный спондилит — одна из самых тяжелых и частодиагностируемых форм костно-суставного туберкулеза. Больше всего подверженными туберкулезному спондилиту являются дети до 10 лет. Впервые клиническая картина данного патологического процесса была описана в 1779 году. Вспышки болезни чаще всего фиксируются в странах ближнего востока и Африке.

В большинстве случаев туберкулезный спондилит поражает грудной отдел позвоночника, однако шейный и поясничный тоже могут подвергаться действию патологии. Самым ярким признаком туберкулеза позвоночника является возникновение грубого кифозного искривления. Также данное нарушение сопровождается рядом двигательных и нервных дисфункций.

Причины появления

Возбудителем туберкулеза позвоночника является туберкулезная микобактерия, которая в широких кругах больше известна как палочка Коха. Чаще всего она попадает в костные ткани от первичных инфекционных очагов, в большинстве случаев таким очагом являются легкие. То есть по своей сути туберкулез позвоночника — это вторичная форма обычного туберкулеза.

Существуют факторы риска, которые способствуют развитию туберкулезного спондилита. К таким факторам относится:

- Несоблюдение гигиенических/санитарных норм личной и бытовой гигиены;

- Наличие сахарного диабета 1 или 2 типа;

- Висцеральные хронические патологии;

- Недостаток гормонов щитовидной железы;

- Течение опухолевых процессов;

- Активная гормональная терапия;

- Проведение трансплантации внутренних органов.

Суть патологии

Первый этап развития патологии — преспондилический. Сначала палочка попадает в губчатое костное вещество, в котором есть много сосудов. На месте закрепления бактерии образуется туберкулезный бугорок или туберкулезная гранулема. Это место, где происходит активное размножение палочковых структур. Период деления болезнетворного агента может длиться до 2 лет. На данном этапе развития болезни взрослые пациенты обычно не чувствуют никакого дискомфорта, инфекция существует в организме латентно. Однако у детей признаки туберкулеза позвоночника уже на этом этапе могут проявляться ярко.

Второй этап — спондилический. Во время своего развития инфекция пожирает клетки позвонка, нервные волокна. В них появляются участки размягчения. Позвонок начинает как будто плавится изнутри. По мере прогрессирования заболевания в костных структурах развивается необратимый дегенеративно-дистрофический процесс и образуются рубцы. За счет твердой мозговой оболочки туберкулезная инфекция не поражает спинной мозг сразу. Но бывают случаи, когда инфекция переходит на неё и развивается пахименингит или эпидурит. Клиническая картина туберкулезного спондилита становится яркой, а форма болезни острой.

После этого влияние инфекции распространяется на межпозвонковый диск. В нем появляются воспалительные очаги, которые принимают форму гнойного абсцесса. После того как инфекция разберется с позвонком и его суставным аппаратом, она перебросится на соседние позвонковые структуры и таким образом будет захватывать все новые отделы позвоночного столба.

Отдельно можно выделить еще один этап патологии — постспондилический. Он характеризуется переходом воспалительных и других туберкулезных процессов в хроническую форму. При этом разрушение костных структур продолжается, но симптоматические продолжения болезни становятся приглушеннее.

Симптоматические проявления

Как уже известно, в большей части клинических случаев туберкулез позвоночника поражает пациентов детского возраста. У них патологический процесс протекает очень тяжело и негативно влияет на позвоночник, который в данном возрастном периоде только развивается. У зрелых пациентов патология встречается реже и протекает в более легкой форме.

Одним из первых симптоматических проявлений туберкулезного спондилита является боль, которая обычно носит опоясывающий характер. На начальных этапах развития болезни она появляется в ходе физических нагрузок или в вечернее время. Сначала болезненность не возникает в каком-то конкретном месте, она будто разливается по всему позвоночному столбу.

По мере развития патологического процесса она начинает концентрироваться в области пораженных позвонков. Боли, вызванные туберкулезным спондилитом, имеют свойство пропадать, когда больной ложиться или принимает другую позу, в которой на позвоночник не оказывается нагрузка.

При поражении позвонков боль может иррадиировать в другие области. Место болевой отдачи зависит от того, какой именно отдел позвоночного столба поражен:

- Шейный — боль простреливает в руки и затылок;

- Грудной — болезненность распространяется между ребрами, в пояснично-крестцовый отдел и в область между лопатками;

- Поясничный — боли отдают в ягодичные мышцы и ноги.

Из-за того, что боли приводят к автоматическому спазмированию спинного мышечного каркаса, больные неумышленно начинают беречь позвоночник. Это значительно отражается на их позах и походке. Больного туберкулезным спондилитом можно распознать по таким признакам:

- Ходит очень медленно и осторожно, руки упирает в боки. Спина при этом прямая, живот выпирает вперед (если поражен грудной или поясничный отдел позвоночника). Подобная походка еще часто наблюдается у беременных женщин.

- Во время ходьбы или статической позы запрокидывает голову назад или склоняет на бок. При поражении шейных позвонков такой прием помогает уменьшить боль.

- При приседании держит спину прямой, не может её согнуть.

Среди других симптомов туберкулезного спондилита можно выделить:

- Образование плотно-эластичных натечных абсцессов, с дальнейшим образованием свищей далеко от очага некротического процесса. Отеки способствуют сдавливанию и перекрыванию спинномозгового канала, пережиманию нервных корешков. Из-за этого нарушается ток спинномозговой жидкости, а мышечный каркас спины перестает функционировать должным образом. Кожный покров над абсцессом светлый и локальной гипертермии не наблюдается.

- Искривление позвоночного столба. Это происходит на фоне деформаций клиновидного типа. Границы горба образуют костистые наросты, создающие острую вершину. Физическое влияние (постукивания, надавливания) на горб доставляет пациенту боль.

Их практически всегда беспокоит мокрый кашель с большим содержанием мокроты (в ней могут быть кровянистые примеси), одышка, недомогание, болезненность в грудной области, головные боли, гипертермия, тошнота. Эти симптомы обычно предшествуют симптомам туберкулезного спондилита.

В отдельную группу симптомов туберкулезного спондилита выделяются неврологические нарушения. Характеристика такой симптоматики зависит от локализации патологического процесса. При туберкулезе шейного отела наблюдается:

- Парестезия в разных частях тела;

- Генерализированный или частичный паралич верхних и нижних конечностей;

- Нарушение чувствительности верхних конечностей;

- Поражение симпатической нервной системы, из-за чего присутствует устойчивое расширение зрачка.

При поражении грудного отдела возникают такие симптомы:

- Парез/паралич ног;

- Нарушение рефлекторных реакций в сухожилиях;

- Сбои в чувствительном восприятии в области ног, грудной клетки, поясницы;

- Частичный или обширный паралич ног.

При туберкулезном спондилите поясничной части больные страдают от:

- Слабости и ухудшения чувствительности ног;

- Атрофии мышечных структур, прилегающих к пораженным позвонкам;

- Бесконтрольных актов дефекации и мочеиспускания;

- Появления пролежней;

- Парезов или параличей ног.

Нарушения со стороны нервной системы могут появляться на разных стадиях развития заболевания. Ранние больше характерны для острой спондилической стадии. Поздние дисфункции обычно появляются уже после того, как острый деструктивно-воспалительный процесс пойдет на спад. Если при терапии ранних стадий нервных нарушений прогноз довольно позитивный, для поздних он неблагоприятный.

Осложнения туберкулезного спондилита

Туберкулезный спондилит очень опасен для человека, так как может вызвать множество осложнений со сторон разных систем органов. Самыми вероятными из них являются:

- Нарушение подвижности позвоночного столба;

- Парализованность рук и ног;

- Дисфункции мочевыделительной системы (бесконтрольные мочеиспускания и другие нарушения тока мочи, воспалительные процессы);

- Патологии репродуктивных органов (у некоторых пациентов диагностируется бесплодие);

- Нарушения деятельности желудочно-кишечного трактат (особенно нарушение перистальтики кишечника);

- Тромбозы и другие патологии со стороны сердечно-сосудистой системы.

Все эти дисфункции чреваты другими ответными реакциями организма, которые сильно нарушат остальные процессы жизнедеятельности.

Диагностика болезни

Большую роль в диагностических мероприятиях играет наличие туберкулеза в анамнезе (активная форма или уже пролеченная инфекция). В первую очередь пациента осматривают, опрашивают на предмет жалоб, оценивают симптомы. При подозрении на туберкулезный спондилит больному назначается ряд инструментальных исследований и лабораторных анализов.

Для подтверждения диагноза проводятся:

- Общий (обращается внимание на признаки воспалительного процесса: повышенная скорость оседания эритроцитов, гиперконцентрация лейкоцитов, сдивиги лейкоцитарной формулы) и серологический (выявляются палочки Коха и антитела к ним, фиксируется ревматологический фактор и наличие фиброгена или С-реактивного белка) анализы крови.

- Туберкулиновые пробы.

- Микроскопия гнойного экссудата из свищей и посев на питательную среду. При наличии палочек Коха наблюдается рост колоний белесых бактерий.

- Рентгенография/МРТ/КТ. Все эти исследования отображают дегенеративно-дистрофические процессы в позвонковых структурах. При туберкулезе позвоночника на рентгеновском или других снимках можно заметить:

- Деформацию замыкательных пластинчастых структур;

- Сужение щели между позвонками, вызванное разрушением синовиального суставного диска;

- Появление щелей и зазоров в позвонках;

- Очаги истощения костной ткани (остеопороз);

- Деформирование позвонков по клиновидному типу;

- Компрессионные переломы в позвонковых структурах.

- Биопсия костной ткани позвонка (делается только в запущенных случаях).

По итогу диагностики пациента могут направить на консультацию к невропатологу, ревматологу или травматологу.

Это нужно для того, чтоб врачи могли отбросить варианты с поражением позвоночника другими болезнями. Если у пациента все же был установлен туберкулезный спондилит, его лечить будет фтизиатр. В зависимости от стадии прогрессирования болезни к лечению могут подключиться и другие специалисты.

Лечение туберкулеза позвоночника

Туберкулезный спондилит, как и обычный туберкулез, лечится в специальном диспансере. В большинстве клинических случаев пациентам назначают медикаментозную терапию. Она состоит из нескольких этапов:

- Уничтожение возбудителя патологии. Для этого используются препараты по типу Изониазида, Стрептомицина и Римфапицина.

- Минимизация воспалений и симптоматических проявлений болезни. В таких целях применяются лекарственные средства из нескольких фармакологических групп:

- НПВС. Средства нестероидного типа, которые отлично борются с воспалительным процессом. Их нельзя использовать длительное время, потому что они могут оказать побочный эффект на разные органы (в особенности на составляющие ЖКТ). Эффективными нестероидными противовоспалительными средствами являются лекарства на основе диклофенака, мелоксикама.

- Миорелаксанты. Обезболивают за счет снятия спазмов в мышцах спины и шеи. Лучшие миорелаксанты: Мидокалм, Сиралуд, Тизанидин, Баклофен.

- Кортикостероиды. По своему действию схожи с НПВС, однако являются более агрессивными, так как у них гормональная природа. Чаще всего из группы кортикостероидов для лечения используют средства на основе преднизолона или метилпреднизолона.

- Витаминные комплексы. Способствуют нормализации проводимости нервных импульсов и возвращению чувствтительности, устраняют неврологические нарушения. Используются в основном комплексы витаминов B-группы. Среди аптечных средств можно выделить Мильгаму, Нейрорубин и Нейробион.

После медикаментозной терапии проводится хирургическое вмешательство, которое направляется на исправление искривления позвоночного столба. При операции хирург удаляет пораженный туберкулезной инфекцией позвонок и заменяет его специальным протезом. В некоторых случаях позвоночник и грудину укрепляют с помощью титановых пластин и винтов. Если у больного присутствуют неврологические нарушения, проводится некрэктомия или абсцессэктомия. Такие вмешательства помогают устранить компрессию позвоночника и устранить сдавливание нервных корешков.

При обнаружении у ребенка туберкулезного спондилита показана иммобилизация в специальной кроватке из гипса. Такая мера позволяет избежать деформирования позвоночника.

Заключение

Туберкулез — опасное заболевание, которое способно разрушать структуру легких, органов ЖКТ, кости, суставы и другие составляющие организма. Туберкулезные патологические процессы могут вызывать множество осложнений. Они сопровождаются симптомами, которые не дают нормально жить больным, пораженным инфекцией. В некоторых случаях даже своевременное лечение не оказывает должного эффекта и болезнь продолжает развиваться.

Читайте также: