При туберкулезе аллергическая проба

Для туберкулиновых проб наиболее часто применяется старый туберкулин Коха — Alttuberculin Koch (ATK), представляющий собой фильтрат автоклавированной 6—8-недельной бульонной культуры микобактерий туберкулеза, сгущенный выпариванием до 1/10 первоначального объема.

Туберкулин содержит не живые или мертвые микобактерии, а только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза.

Применение туберкулина. Применяются следующие туберкулиновые пробы:

- 1) кожная проба Пирке (Pirquet, 1907);

- 2) внутрикожная проба Манту (Mantoux, 1909);

- 3) подкожная проба Коха (Koch, 1890).

Наибольшее диагностическое значение туберкулиновые реакции имеют у детей. Положительные реакции Пирке у детей до 3 лет могут считаться одним из признаков активного туберкулеза, а не только доказательством инфицирования организма, хотя в этот ранний период болезни у многих детей очень трудно установить локализацию процесса. Предполагают, что микобактерии туберкулеза в ранний период заболевания локализуются в лимфатических узлах.

РРД — Л выпускается в виде готового к употреблению раствора, стерильность которого обеспечивается наличием в нем 0,01% хинезола. Раствор расфасовывается в ампулы по 3 мл с содержанием 30 доз или во флаконы емкостью 5 мл (50 доз). Каждая доза— 0,1 мл содержит 2 туберкулиновые единицы (ТЕ). Для стабилизации биологической активности раствора добавляется 0,005 г твина-80.

Проба Пирке. Пробу Пирке производят на коже средней трети предплечья. Кожу предварительно очищают 2—3% раствором карболовой кислоты (спирт в этом случае не применяют, так как он осаждает белки туберкулина). На обработанную кожу наносят каплю 100% туберкулина, после чего через эту каплю ланцетом для оспопрививания, прокаленным на пламени горелки, производят скарификацию кожи на протяжении 5 мм. Через 5 мин, необходимых для всасывания туберкулина, остатки последнего удаляют ватой. Крови при скарификации не должно быть, так как она мешает всасыванию туберкулина. Результаты скарификационной кожной пробы Пирке проверяют через 48—72 ч. При этом измеряют диаметр возникшей в месте скарификации папулы перпендикулярно царапине. Реакция считается: 1) отрицательной, когда на месте нанесения туберкулина нет никаких изменений, кроме малозаметных кожных скарификаций; 2) сомнительной при диаметре папулы меньше 3 мм; 3) положительной при диаметре более 3 мм и до 10 мм; 4) резко положительной, когда диаметр папулы большее 10 мм, имеется резко выраженная гиперемия кожи вокруг папулы, лимфангит (рис. 4).

Если пробу Пирке производят не только со 100% туберкулином, но и с его разведениями (градуированная проба), то капли раствора следует наносить на кожу предплечья с таким расчетом, чтобы более концентрированные разведения располагались ближе к локтевому суставу, менее концентрированные— к кисти. Ближе всего к кисти наносят каплю растворителя без туберкулина для контроля. Расстояние между каплями должно быть 2—3 см. Скарификацию начинают с капли контроля.

Внутрикожная проба Манту. Для проведения пробы Манту необходимо применять только однограммовые туберкулиновые шприцы и тонкие короткие иглы.

Для каждого обследуемого используются отдельный стерильный шприц и стерильная игла. Шприц не должен пропускать раствор ни через поршень, ни через канюлю иглы.

Стерилизация однограммовых туберкулиновых шприцев и игл производится путем кипячения в дистиллированной (кипяченой) воде в течение 40 мин. Шприцы и иглы кипятят раздельно в маркированных стерилизаторах-укладках после тщательного промывания.

Забор туберкулина из флакона производится следующим образом. После удаления центральной части металлического колпачка резиновая пробка флакона протирается спиртом и

прокалывается инъекционной стерильной иглой, которая остается во флаконе в течение всего дня работы, накрытая стерильной салфеткой. Извлечение раствора туберкулина РРД — Л из флакона производится стерильным шприцем, которым осуществляется проба Манту. В шприц набирают С,2 мм (т. е. две дозы) туберкулина.

Перед каждой туберкулиновой пробой через иглу обязательно выпускается капля раствора.

Проба Манту производится следующим образом. Предварительно на внутренней поверхности средней трети предплечья участок кожи обрабатывается 70% этиловым спиртом и обсушивается ватой. Тонкая игла срезом вверх вводится в верхние слои кожи параллельно ее поверхности — внутрикожно. После введения отверстия иглы в кожу тотчас из шприца вводят строго по делению шкалы 0,1 мл раствора туберкулина, т. е. одну дозу. При правильном проведении пробы в коже образуется маленький плотный инфильтрат беловатого цвета.

Пробу Манту ставит по назначению врача специально обученная медицинская сестра, имеющая документ — допуск к производству туберкулинодиагностики.

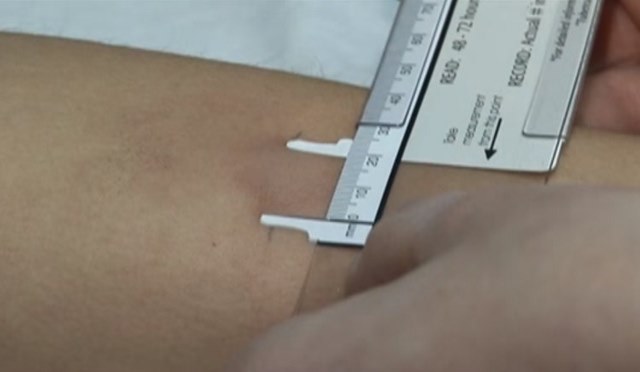

Результаты внутрикожной туберкулиновой пробы Манту оцениваются врачом или специально обученной медицинской сестрой, проводившей эту пробу, через 72 ч путем измерения инфильтрата. Прозрачной бесцветной миллиметровой линейкой (из пластмассы) измеряют и регистрируют поперечный (по отношению к оси руки) размер инфильтрата. Гиперемия регистрируется только в случаях, когда нет инфильтрата (рис. 5).

Реакция считается отрицательной при полном отсутствии инфильтрата (гиперемия) или при наличии уколочной реакции (0—1 мм), сомнительной — при инфильтрате (папуле) размером 2—4 мм или только гиперемии любого размера без инфильтрата, положительной при наличии выраженного инфильтрата (папулы) диаметром 5 мм и более. Гиперергическими у детей и подростков считаются реакции с диаметром инфильтрата 17 мм и более, у взрослых — 21 мм и более, а также везикулонекротические реакции независимо от размера инфильтрата, с лимфангитом или без него.

Проба Манту с 2 ТЕ РРД — Л применяется:

С целью раннего выявления туберкулеза проба Манту с 2 ТЕ проводится всем детям и подросткам с 12-месячного возраста один раз в год, независимо от предыдущего результата. Проба ставится на предплечье (в четные годы обследования— на правом, в нечетные — на левом).

Рекомендуется проведение туберкулиновой пробы осуществлять в одно и то же время (лучше осенью).

При решении вопроса о связи положительной реакции Манту у ребенка с инфицированием микобактериями туберкулеза или с состоянием послевакцинной аллергии следует учитывать ряд моментов.

С целью отбора детей и подростков для ревакцинации БЦЖ пробу Манту ставят с 2 ТЕ РРД — Л в следующих возрастных группах: 7, 12 и 17 лет (1-е, 5-е, 10-е классы средней школы). Проведение пробы Манту в этих возрастных группах является одновременно тестом отбора лиц для ревакцинации и для углубленного клинико-лабораторного исследования с целью ранней диагностики туберкулеза.

Ревакцинацию проводят лицам, не инфицированным микобактериями туберкулеза, т. е. клинически здоровым, у которых проба Манту отрицательная.

При массовом обследовании на туберкулез пробу Манту проводят всем практически здоровым детям и подросткам.

Противопоказания к постановке пробы Манту следующие: кожные заболевания, острые и хронические инфекционные заболевания в период обострения, включая реконвалесценцию (не менее 2 мес после исчезновения всех клинических симптомов), аллергические состояния, ревматизм в острой и подострой фазах, бронхиальная астма, эпилепсия.

Не допускают проведения пробы Манту в тех детских коллективах, где имеется карантин по инфекциям.

Пробу Манту производят до проведения профилактических прививок против различных инфекций (оспы, кори и т. д.).

Пробу Манту проводят при обследовании взрослого населения в следующих случаях: при отборе лиц для ревакцинации БЦЖ, для определения инфицированности микобактериями туберкулеза.

Ревакцинации подлежат лица, не инфицированные микобактериями туберкулеза, т. е. клинически здоровые, у которых проба Манту отрицательная.

Лица с положительной пробой Манту направляются в противотуберкулезный диспансер (кабинет) для углубленного исследования и решения вопроса о лечебно-профилактических мероприятиях.

Пробу Манту применяют для определения степени аллергического состояния организма при туберкулезном процессе, а также для дифференциальной диагностики при некоторых заболеваниях. В этих случаях, применяя АТК, устанавливают туберкулиновый титр, т. е. то наименьшее количество туберкулина (или то наибольшее разведение туберкулина), на которое реагирует организм. Выявление высокого титра у больного свидетельствует о наличии активной туберкулезной инфекции и вызванной ею гпперергии; наоборот, отсутствие реакции на разведение туберкулина № 3 (1 : 1000) указывает в большинстве случаев на отсутствие активного процесса. Начинают титрование с введения внутрикожно 0,1 мл большого разведения туберкулина. При отрицательной реакции через 48 ч вводят 0,1 мл следующего, меньшего разведения. Например, после применения разведения № 8 используют разведение № 7, затем № 6 и т. д. до тех пор, пока не будет получена положительная реакция на соответствующее разведение старого туберкулина Коха (АТК).

Подкожная проба Коха. Пробу Коха применяют в сложных в диагностическом отношении случаях. Будучи наиболее чувствительной, проба Коха может вызывать, кроме уколочной (или местной), общую и очаговую реакции. Последние позволяют подтвердить диагноз туберкулеза, а иногда и установить локализацию процесса.

Общая реакция проявляется повышением температуры тела, головной болью, чувством разбитости и недомогания. Характер очаговой реакции зависит от локализации туберкулезного процесса. При поражении туберкулезом сустава появляются припухлость сустава, болезненность, нарушение его функции. Очаговая реакция в туберкулезных очагах легких ведет к возникновению или усилению кашля, к появлению или увеличению мокроты, хрипов, болей в области грудной клетки. Пробу Коха производят после того, как с помощью пробы Манту установлен туберкулиновый титр. Затем под кожу вводят 0,1 мл в 10 раз более слабого разведения ATK-Например, если пороговая реакция была получена на 0,1 мл разведения № 8 ATK, то под кожу вводят 0,1 мл разведения № 9.

В последнее время проба Коха применяется для установления степени активности легочного туберкулезного процесса у лиц, длительно лечившихся или состоящих на диспансерном учете в IIl группе по поводу ограниченных очаговых поражений, стабильных по своему характеру. Больным при этом вводят подкожно 0,2 мл разведения № 3 туберкулина (1:1000). Образование на месте введения туберкулина инфильтрата диаметром 5—10 мм считается положительной реакцией. При отсутствии общей и очаговой реакции через 24, 48 и 72 ч после введения туберкулина легочный процесс считается закончившимся, а больной — клинически излеченным. Как и другие туберкулиновые пробы, проба Коха должна учитываться не изолированно, а в комплексе с другими клинико-лабораторными показателями.

Туберкулиновая проба Манту, в просторечье “пуговка” - это специфический диагностический тест (не путать с прививкой!), применяемый при массовом обследовании населения на туберкулез.

Для проведения туберкулиновых проб используют туберкулин.

ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛИН?

Туберкулин по своему составу является сложным соединением. Он не содержит живых или убитых микобактерий туберкулеза, а только продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды, на которой росли микобактерии туберкулеза.

В России с 1975 г. для массового обследования населения на туберкулез используют единую внутрикожную туберкулиновую пробу Манту с 2 туберкулиновыми единицами (2ТЕ) очищенного туберкулина в стандартном разведении. Этот туберкулин соответствует основным требованиям, предъявляемым к туберкулинам: является очищенным от белков, что повышает его специфичность, и стандартизованным к международным стандартам, что свидетельствует о его достаточной активности.

На введение туберкулина возникает ответная аллергическая реакция (положительная туберкулиновая проба) у привитых против туберкулеза (поствакцинальная аллергия) и у инфицированных микобактериями туберкулеза (инфекционная аллергия). В обоих случаях в организме обследуемого находятся туберкулезные палочки. Только в первом случае они внесены с вакциной BCG и поддерживают иммунитет к туберкулезу, а в другом попали в организм из окружающей среды и являются вирулентными, т.е. в определенных условиях могут вызвать заболевание.

Существует ряд критерием, по которым можно различить поствакцинальную

и инфекционную аллергию. Помочь Вам правильно оценить ситуацию может педиатр. В более сложных случаях необходима консультация фтизиатра.

Запомните! Лица, свободные от туберкулезной инфекции, не дают положительного ответа на туберкулиновую пробу, даже при наличии у них аллергической настроенности или аллергических заболеваний. Именно поэтому туберкулинодиагностика является специфическим диагностическим тестом.

КАК ЧАСТО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКУ?

В России массовая туберкулинодиагностика проводится ежегодно – не реже 1 раза в год.

Два раза в год проводят туберкулиновую пробу:

Ø Детям, не вакцинированным против туберкулеза, независимо от их возраста

Ø Детям, находящимся в контакте с больным туберкулезом

Ø Детям из групп риска по результатам туберкулинодиагностики

Ø Детям из групп медико-биологического риска: больным сахарным диабетом, язвенной болезнью, болезнями крови, системными заболеваниями, получающим длительно (более 1 месяца) кортикостероидную терапию, ВИЧ-инфицированным, детям с хроническими неспецифическими заболеваниями

Ø Детям из социальных групп риска

Именно эти дети имеют наибольший риск заболевания туберкулезом.

Возможно повторное проведение пробы Манту в течение календарного года тем детям и подросткам декретированных возрастов (7 и 14 лет), у которых реакция отрицательная при отборе на ревакцинацию против туберкулеза ( RBCG ).

Туберкулиновые пробы с диагностической целью проводят:

Ø при наличии у ребенка симптомов, подозрительных на туберкулез

Ø с целью уточнения характера туберкулиновой аллергии (поствакцинальная или инфекционная аллергия)

Диагностические туберкулиновые пробы проводят независимо от давности постановки предыдущей пробы.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ

Ø Выявление больных туберкулезом

Ø Выявление лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза

Ø Отбор детей для ревакцинации против туберкулеза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ

Относительные противопоказания для проведения пробы Манту следующие:

Ø Острые и хронические инфекционные, кожные и соматические заболевания в стадии обострения

Ø Аллергические заболевания в острой и подострой фазе

Ø Карантин по детским инфекциям

Необходимо воздержаться от проведения туберкулиновой пробы при подозрении на наличие индивидуальной непереносимости туберкулина до консультации фтизиатра.

Перед проведением пробы Манту ребенок должен быть осмотрен врачом с целью выявления противопоказаний.

Пробу Манту можно проводить:

Ø Сразу после снятия карантина по детским инфекциям

Ø Через 2-4 недели после перенесенного острого или обострения хронического заболевания

Ø Через 4 недели после проведения профилактических прививок

Для проведения туберкулиновой пробы с диагностической целью при подозрении на заболевание туберкулезом противопоказаний нет!

ОЦЕНКА ВНУТРИКОЖНОЙ ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л

Результаты пробы Манту оцениваются через 72 часа путем измерения размера инфильтрата (папулы) в миллиметрах. Измеряется поперечный (по отношению к оси предплечья) размер инфильтрата. При отсутствии инфильтрата измеряется размер гиперемии.

При постановке пробы Манту реакция считается:

Ø Отрицательной при полном отсутствии инфильтрата или гиперемии, при наличии уколочной реакции (0-1 мм).

Ø Сомнительной при инфильтрате размером 2-4 мм или только гиперемии любого размера.

Ø Положительной при наличии инфильтрата размером 5 мм и более.

Ø Гиперергической при наличии инфильтрата 17 мм и более, а также везикуло-некротических реакций независимо от размера инфильтрата с лимфангоитом или без него.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ФТИЗАТРУ

Как мы уже говорили, положительная туберкулиновая проба может свидетельствовать и о наличии противотуберкулезного иммунитета (поствакцинальная аллергия) и об инфицированности микобактериями туберкулеза (инфекционная аллергия).

Необходимо обратиться к фтизиатру, если:

Ø положительная туберкулиновая проба появилась впервые после предшествующих отрицательных

Ø наросла на 6 мм и более в течение одного года или постепенно в течение нескольких лет

Ø впервые появился инфильтрат размером 17 мм и более (гиперергическая проба)

В этих случаях необходимо обследование детей в условиях противотуберкулезного диспансера с целью исключения заболевания туберкулезом с последующим проведением превентивного лечения противотуберкулезными препаратами.

В результате взаимодействия туберкулина с противотуберкулезными антителами в инфицированном микобактериями туберкулеза организме помимо местной реакции (в зоне введения препарата), может наблюдаться общая реакция организма на введение туберкулина, проявляющаяся ухудшением общего состояния, головными болями, повышением температуры и т.д.

Если у вашего ребенка после проведения пробы Манту нарушается общее состояние, обязательно обратитесь к фтизиатру, т.к. в этом случае в первую очередь надо думать о заболевании туберкулезом!

Нередко противники такого метода диагностики туберкулеза, как Манту, ссылаются на наличие у него определенных побочных эффектов. Проявляются они крайне редко, но все же при определенном стечении обстоятельно это иногда все же происходит. Аллергия на Манту – один из основных факторов, влияющих на возникновения неблагоприятных последствий процедуры. Именно поэтому очень важно не только быть осведомленным об этом, но и знать, каким образом вести себя, если инъекция приведет к данной проблеме.

Так ли безвредна туберкулиновая проба?

Проба Манту представляет собой введение под кожу специально созданного средства для диагностики туберкулеза. Впервые данный тип диагностики проводятся в возрасте одного года, если малышу после рождения была проведена вакцинация БЦЖ. После этого в школьном возрасте обследование осуществляется еще несколько раз. Подобные обязательные мероприятия позволяют выявить инфицированных детей и предупредить распространение опасного недуга. Лечению туберкулеза или же проба Манту не помогает, так как она не является прививкой. Данная инъекция – способ диагностики, а не мероприятие, направленное на предупреждения заболевания.

Ввиду того, что проба Манту – один из самых популярных типов обследования детей, у многих родителей возникает закономерный вопрос, касающийся того, существует ли аллергическая реакция на нее. Именно поэтому в данной вопросе стоит разобраться максимально тщательно и корректно.

Поствакцинальная аллергия на Манту, несмотря на относительную безопасность инъекции, все же в определенных случаях возникает. Частота появления такого последствия, исходя из существующей статистики, не превышает 1 % (одного процента) всех привитых пациентов. Именно поэтому специалисты считают, что отказываться от обследования ни в коем случае не стоит. Это подтверждает также и тот факт, что последствия чрезмерной реакции на туберкулин, не угрожают здоровью малышей.

Размеры Манту при аллергии существенно увеличиваются. Папула, что возникает вследствие введения под кожу туберкулина, может менять свой диаметр, степень выраженности, уровень покраснения и т.д. Это приводит к тому, что врач может безосновательно предположить наличие у ребенка туберкулезного заражения. Именно поэтому допускать терапию малыша без подтвержденного диагноза ни в коем случае не стоит. Это может неблагоприятно отразиться на состоянии его здоровья или же общем самочувствии.

Важно! Лечение от туберкулёза существенно влияет на многие системы и внутренние органы человека. Прежде всего это касается печени и почек.

Манту при аллергии, хоть и увеличивается, становясь более красным, все же оно не является опасным для жизни малыша. Именно поэтому, если такое последствие возникает, сильно переживать не стоит.

Можно ли делать Манту ребенку, определяется медицинский работник посредством его обследования. Родители маленького пациента без соответствующих знаний и опыта это сделать не могут. При этом именно они принимают решение, осуществлять ли обследование или же нет. В настоящее время проба Манту не является обязательным типом диагностики.

Туберкулин может быть аллергеном в редких случаях. Но при этом опасность его попадания в организм ребенка меньшая, нежели ли возможные последствия несвоевременного выявления туберкулеза. Важно помнить, что еще в недавнем времени данное заболевание уносило десятки тысяч жизней ежегодно. В последние годы мировое сообщество все еще не сумело предотвращать распространение этой инфекции.

Проба Манту не предупреждает возникновения туберкулеза, но помогает выявить зараженных детей, если у них произошел контакт с носителями данного опасного заболевания. Но, прежде чем осуществлять инъекцию ребенка, следует определить отсутствие у него противопоказаний.

Противопоказания к выполнению пробы Манту

Ставить Манту человеку можно только лишь после его обследования. Врачу следует собрать данные о наличии у пациента определенных заболеваний и патологий. Это обусловлено тем, что сочетание прививки и некоторых болезней приводит к неблагоприятным последствиям.

Аллергия на туберкулин проявляется у людей, когда у них есть те или иные недуги. Среди противопоказаний проведения инъекции специалисты определяют следующие важные факторы, на которые следует обратить внимание:

- наличие дерматологических поражений кожных покровов в месте проведения укола (на предплечье),

- чрезмерная чувствительность к составным компонентам препарата,

- патологические процессы, вызванные аутоиммунными заболеваниями,

- острые фазы развития ревматического поражения,

- обострение астмы,

- повышение температуры тела невыясненной этиологии,

- предрасположенность к возникновению эпилептических припадков,

- обострение любых инфекционных заболеваний.

Аллергия на пробу Манту во всех вышеперечисленных случаях возникает намного чаще, нежели в тех ситуациях, когда пациент полностью здоров. Именно поэтому, прежде чем сделать инъекцию, врач должен исключить наличие описанных патологий.

Аллергическую реакцию у детей на Манту могут спровоцировать также и некоторые продукты. Это связанно с тем, что чрезмерное употребление шоколада, фруктов или орехов способствует активизации иммунной системы организма. Именно вследствие этого тело нередко начинает реагировать и на другие чужеродные вещества, такие как, например, туберкулиновый раствор.

Чем раньше пациент придет на обследование после возникновения побочной аллергии на реакцию пробы Манту, тем легче врачу будет справиться с проблемой.

Признаки аллергической реакции

Аллергия на Манту у ребенка может иметь различными симптомы и признаки своего возникновения. При возникновении любых подозрений на появления такого последствия важно сразу же обращаться к врачу. Стоит обращать внимание на такие особенности места введения туберкулина в тело пациента:

- увеличение папулы в диаметре до 17 миллиметров,

- возникновения очевидной обширной гиперемии (покраснения кожных покровов на предплечье),

- увеличение объема лимфатических узлов, расположенных рядом с местом прививки,

- появление выраженных местных воспалительных реакций, таких как возникновение гнойников, отечности, зуда, болевого синдрома и т.д.

Аллергию на Манту у ребенка, должен определять только его лечащий врач. Самостоятельно предпринимать те или иные действия запрещается.

Признаки, которые сопровождается аллергия на Манту, могут возникать на фоне общего повышения температуры тела, появления усталости и повышенной утомляемости, приступов кашля, потери аппетита и т.д. Нередко первые проблемы дают о себе знать уже через несколько часов после попадания под кожные покровы туберкулина.

Чтобы не возникла неблагоприятная реакция, после прививки нельзя мочить место укола на протяжении 3 дней (72 часов) до измерения диаметра папулы врачом. Это обусловлено тем, что в воде могут содержаться какие-либо примеси, способствующие изменению внешнего вида пуговки.

Проявление и симптомы аллергии на туберкулин напрямую зависят от состояния иммунной системы ребенка. Если она подавлена или слишком активна, нередко возникают нестандартные последствия обследования пациента на туберкулез.

Факторы провоцирующие аллергию

Аллергическая реакция на Манту – это довольно редкое последствие данного типа диагностики пациента на туберкулез. Существует определенные факторы, повышающие частоту появления иммунных проблем на введение туберкулинового раствора. Они заключаются в следующем:

Неправильное хранение препаратов перед постановкой вакцин. Это необходимо делать в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию не более чем 2 года. Это касается только лишь неоткрытых флаконов медикамента.

Наличие определенных противопоказаний у пациента. Последствия введения туберкулинового раствора при инфекционных, аутоиммунных, ревматических или острых вирусных заболеваний могут быть самыми разнообразными.

Употребление продуктов питания, на которых у пациента возникает аллергия. Параллельно с этим иммунная система ребенка может начать борьбу и с туберкулином, вследствие чего пуговка в своем диаметре увеличивается.

Неправильная постановка инъекции. Вследствие этого на месте укола может появиться инфекция. К тому же на предплечье, если врач осуществил свою работу непрофессионально, нередко возникают неблагоприятные последствия (припухлости, зуд, болевые ощущения и т.д.).

Некорректный уход за местом введения туберкулина под кожу. Нередко специалист при осмотре выявляет аллергию на туберкулин тогда, когда пациент повредил папулу. Это можно сделать механическим (расчесывание, ранение, удар), термическим (воздействие высокой температуры) и химическим (попадание на кожу токсических и опасных веществ) методом. Непосредственно вода на Манту не влияет, но примеси, что в ней, вызывают неблагоприятную реакцию.

Генетически обусловленная предрасположенность к аллергии на туберкулин. Это случается крайне редко, так как подобная проблема возникает лишь у тех малышей, у родителей которых были гены, влияющие на появление данной реакции.

Прием определенных медикаментозных средств. Диагностика Манту, когда пациент принимает лекарства, не должна проводиться. Это может привести к тем или иным последствиям, которые сложно предвидеть предварительно.

Может ли быть аллергия на Манту в некоторых случаях определить невозможно. Это приводит к тому, что родители детей, у которых возникла чрезмерная реакция на препарат, пишут жалобы на медицинское учреждение о непрофессионализме врача или же использовании некачественных средств. На самом деле причина проблемы может крыться в одном из вышеперечисленных факторов.

Туберкулиновая проба (реакцияМанту, пробаПирке) представляет собой кожную пробу, направленную на выявление наличия специфического иммунного ответа на введение туберкулина. Наличие выраженной кожной реакции свидетельствует о наличии напряжённого иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем. Реакция Манту — это своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция.

Туберкулин — общее название экстрактов микобактерий M. tuberculosis, M. bovis или M. avium, используемых для проведения внутрикожных диагностических проб на туберкулёз у человека и животных. Применялось несколько различных типов туберкулина, из которых наиболее важен PPD (англ. purified protein derivative). PPD представляет собой слабо очерченную, сложную смесь антигенов. Основанные на PPD пробы относительно неспецифичны, поскольку многие его протеины можно обнаружить у различных видов микобактерий.

Внутрикожная туберкулиновая проба применяется для диагностики туберкулёзной инфекции на основании появляющейся местной индурации (уплотнения кожи), а также для определения местоположения аллергии (перед прививкой БЦЖ) и для контроля конверсии (Инверсии) после прививки.

Проверка результата пробы производится не ранее чем через 48 часов, лучше всего на третий день, самое позднее — через одну неделю после аппликации. Индурация отмечается, измеряется, документируется и оценивается.

86. Иммунотерапия и иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Сущность и определение понятий "вакцина", "серотерапия" и "серопрофилактика".

1. Иммунотерапия — это использование иммунологических закономерностей для лечения больных.

При лечении острых тяжелых генерализованных форм инфекционных заболеваний, особенно тех, возбудители которых продуцируют экзотоксин, возникает, как правило, необходимость экстренного создания пассивного искусственного приобретенного иммунитета. Для этих целей используются следующие антительные препараты:

• антитоксические и антибактериальные (антимикробные) иммунные сыворотки;

Иммунные сыворотки, используемые в практике специфической профилактики и терапии инфекционных болезней, получают от иммунизированных животных, переболевших людей или специально иммунизированных доноров.

2. Антитоксические сыворотки содержат антитела против экзотоксинов. Их получают путем гипериммунизации животных (лошадей) анатоксином.

Активность таких сывороток измеряется в АЕ (антитоксических единицах) или ME (международных единицах) — это минимальное количество сыворотки, способное нейтрализовать определенное количество (обычно 100 DLM) токсина для животных определенного вида и определенной массы.

В настоящее время в России широко используются следующие антитоксические сыворотки:

Применение антитоксических сывороток при лечении соответствующих инфекций обязательно.

3. Антимикробные сыворотки содержат антитела против клеточных антигенов возбудителя. Их получают иммунизацией животных клетками соответствующих возбудителей и дозируют в миллилитрах. Антимикробные сыворотки могут применяться при лечении:

Их назначение определяется тяжестью течения заболевания и, в отличие от антитоксических, не является обязательным. При лечении больных с хроническими, длительно, вяло текущими формами инфекционных заболеваний возникает необходимость стимулировать собственные механизмы специфической зашиты путем введения различных антигенных препаратов и создания активного приобретенного искусственного иммунитета (иммунотерапия антигенными препаратами). Для этих целей используются в основном лечебные вакцины и значительно реже — аутовакцины или стафилококковый анатоксин.

Убитые лечебные вакцины — дизентерийная, гонококковая (гоновакцина), бруцеллезная, стафилококковая — используются довольно давно.

4. Особую, отдельную группу лечебных вакцин представляют аутовакцины, приготовленные из убитых прогреванием при 70—80 °С в течение 1 ч штаммов возбудителей, выделенных в результате бактериологического исследования от данного больного. Аутовакцины имеют определенные преимущества: они создают антигены конкретного возбудителя, учитывая его штаммовые особенности.

5. При проведении иммунотерапии необходимо учитывать несколько важных моментов:

• противовирусные антительные препараты не используются, так как антитела не действуют на внутриклеточные формы вирусов;

• лечение путем введения антитоксических сывороток должно быть начато как можно раньше, не дожидаясь результатов микробиологического диагноза, так как серотерапия ими эффективна только до адсорбции (фиксации) токсина клетками организма;

• антитоксические иммунные сыворотки часто содержат лошадиный белок, и введение таких сывороток пациентам допустимо лишь в случае отсутствия в течение 20-30 мин выраженной реакции на лошадиную сыворотку (в разведении 1 : 100, в объеме 1 мл);

• в некоторых случаях возможно одновременное введение и антигенных, и антительных препаратов (столбнячный анатоксин с противостолбнячным иммуноглобулином при первичной хирургической обработке раны);

• клинически доказано, что использование препаратов иммуноглобулинов, полученных от иммунизированных людей, при иммунотерапии гнойно-воспалительных заболеваний стафилококковой этиологии и столбняка более эффективно, чем использование соответствующих иммунных антитоксических сывороток (лошадиных).

Вакцина (от лат. vacca — корова) — медицинский препарат, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. Вакцина изготавливается из ослабленных или убитых микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их антигенов, полученных генно-инженерным или химическим путём.

Серотерапия (от лат. serum — сыворотка и терапия), метод лечения заболеваний человека и животных (преимущественно инфекционных) при помощи иммунных сывороток. Лечебный эффект основан на явлении пассивного иммунитета — обезвреживании микробов (токсинов) антителами (антитоксинами), содержащимися в сыворотках, которые получают путём гипериммунизации животных (главным образом лошадей). Для Серотерапии применяют также очищенные и концентрированные сыворотки — гамма-глобулины; гетерогенные (полученные из сывороток иммунизированных животных) и гомологичные (полученные из сывороток иммунизированных или переболевших людей). Сыворотки иммунные применяют при лечении дифтерии (преимущественно в начальной стадии болезни), ботулизма, при укусах ядовитых змей; гамма-глобулины — при лечении гриппа, сибирской язвы, столбняка, оспы, клещевого энцефалита, лептоспироза, стафилококковых инфекций (особенно вызванных антибиотикоустойчивыми формами микробов) и других заболеваний. Для предупреждения осложнений Серотерапии (анафилактический шок, сывороточная болезнь) сыворотки и гетерогенные гамма-глобулины вводят по специальной методике с предварительной кожной пробой. В ветеринарной практике иммунные сыворотки, в том числе гамма-глобулины, применяют при лечении сибирской язвы, геморрагической септицемии крупного рогатого скота, овец и свиней, анаэробной дизентерии ягнят, рожи свиней и т. п.

Серопрофилактика (от лат. serum — сыворотка и профилактика), метод предупреждения инфекционных болезней человека и животных при помощи иммунных сывороток; создаётся сравнительно непродолжительный (1—4 нед) пассивный иммунитет. В современной медицинской практике для Серопрофилактика всё шире применяют гамма-глобулины. Серопрофилактику проводят в эпидемических очагах лицам, имевшим контакт с больными (например, корью, коклюшем), при травмах (для предупреждения столбняка), при укусах животных (для профилактики бешенства) и клещей (для предупреждения клещевого энцефалита). Плановая Серопрофилактика осуществляется для профилактики инфекционного гепатита. При некоторых инфекциях используют глобулиновые фракции сывороток (болезнь Ауески) или сыворотку молока иммунизированных животных (противоящурный иммунолактон).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также: