Эпидемия туберкулеза в начале 20 века

XX в. характеризовался наиболее бурной динамикой распространенности туберкулеза. Связано это с тем, что именно на рубеже XIX-XX вв. у человечества впервые появились "инструменты" активного воздействия на туберкулез. Открытие Р. Кохом микобактерии туберкулеза позволило изучить характеристики возбудителя заболевания, что было использовано первоначально для разработки бактериологических методов диагностики и туберкулинодиагностики, а затем - для создания специфической вакцины. Использование открытия В.К. Рентгена и массовое внедрение в практику лучевых методов исследования было вторым революционным вкладом в развитие фтизиатрии. Благодаря рентгеновскому методу исследования клиницисты значительно расширили свое представление о характере и особенностях течения туберкулезного процесса и, что особенно важно, впервые получили возможность диагностировать заболевание до начала его клинических проявлений.

Поступательное развитие медицины, биологических наук и ряда смежных специальностей, интеграция специальностей и использование достижений научно-технического прогресса сделали неизбежным решение проблемы, казавшейся неразрешимой многим поколениям врачей и больных, - разработку и внедрение специфических противотуберкулезных препаратов. Нельзя недооценивать и вклад хирургических методов лечения, развитие и применение которых в XX в. спасло жизни сотен тысяч больных туберкулезом. Свой вклад в борьбу с туберкулезом внесли и эпидемиология, разработка и внедрение системы организационных мероприятий, создание методики учета, статистики, а затем - и мониторинга туберкулеза.

Наличие достаточно достоверных фактических данных позволяет провести ретроспективный анализ закономерностей и динамики эпидемии туберкулеза в XX в.

К началу XX в. туберкулез оставался широко распространенным заболеванием. В 1900 г. в Париже, например, умирали 473 человека на 100 тыс. жителей, в Вене - 379, в Стокгольме - 311 и т.д. На фоне экономического роста до первой мировой войны в отдельных странах наблюдалось снижение смертности от туберкулеза (Англия, Германия, Дания. Нидерланды, США) или стабилизация этого показателя (Австрия, Норвегия, Финляндия, Франция).

Экономические и социальные потрясения, связанные с первой мировой войной, вызвали во всех европейских странах значительный рост смертности от туберкулеза. Ее подъем отмечен уже к концу первого года войны, а в дальнейшем этот показатель имел отчетливую тенденцию к росту в Англии, Австрии, Германии, Италии и Чехословакии. В Австрии в 1918 г. показатель смертности от туберкулеза превысил довоенный уровень на 56%. а в Германии - на 62% ( рис. 10-1 ). Опережающими темпами увеличивалась смертность среди населения больших городов (Лондон, Берлин, Вена). В Варшаве к 1916 г. смертность увеличилась почти в 3 раза.

В первую мировую войну отмечались некоторые особенности течения туберкулеза среди различных возрастных групп населения. В наименьшей мере пострадали дети раннего возраста, в наибольшей - дети старшего возраста и молодое население (от 15 до 30 лет). В большинстве стран сохранились характерные для мирного времени различия показателя смертности среди мужчин и женщин. Так, более высокие ее цифры среди мужчин в Англии наблюдались на протяжении всей войны. Обратное соотношение, имевшее место в Швейцарии и Нидерландах в мирное время, не изменилось в 1915-1917 гг. По окончании первой мировой войны на фоне восстановления экономики и стабилизации социальной сферы смертность от туберкулеза в той или иной степени снизилась в большинстве стран Европы, в Австралии. Новой Зеландии и США.

Во время второй мировой войны вновь повысилась смертность в оккупированных немецкой армией странах, в самой Германии и Японии. Смертность от туберкулеза во многих странах и в больших городах неуклонно увеличивалась по мере продолжения военных действий. В 1941- 1945 гг. она превосходила довоенный уровень среди жителей Амстердама. Брюсселя, Вены. Рима, Будапешта в 2-2,5 раза, а в Берлине и Варшаве - в 3-4 раза ( рис. 10-2 ).

При этом следует учесть, что приведенные данные касались только гражданского населения; они не включали огромного количества умерших от туберкулеза в армии, плену и концентрационных лагерях. Между тем, среди военнопленных, освобожденных из концентрационных лагерей и направленных в Швецию, насчитывалось от 40 до 50% больных туберкулезом. В то же время в большинстве стран, не принимавших участия во второй мировой войне (например, в Швеции и Швейцарии), показатель смертности продолжал снижаться. Стабильным был этот показатель в Канаде и США, не принимавших активного участия в боевых действиях. Таким образом, санитарные последствия второй мировой войны в отношении туберкулеза были неодинаковы в разных странах. В значительной мере это зависело от степени разрушения материально-технической базы и хозяйственных связей, скученности большинства населения, высокой интенсивности и частичной неуправляемости миграционных процессов, массовых нарушений санитарных норм, дезорганизации медико-санитарной службы и противотуберкулезной помощи населению.

Во все времена об истинной распространенности туберкулеза было говорить весьма сложно из-за неравноценности статистических сведений, поступающих из разных стран. Однако в конце XX в. работа, проводимая ВОЗ и органами здравоохранения различных стран, дала возможность составить общее представление об основных эпидемиологических показателях по туберкулезу в разных регионах нашей планеты. С 1997 г. выпускается ежегодный отчет ВОЗ о ситуации по туберкулезу в мире. В 2003 г. в отчете были представлены сведения о 210 странах.

В настоящее время следует признать, что туберкулез распространен во всех странах мира. Наиболее высокую заболеваемость туберкулезом выявляют в Африке, особенно в странах с высоким распространением ВИЧ - инфекции. На ее долю приходится около 1/4 всех впервые выявленных больных туберкулезом. Половина всех впервые выявленных больных в мире приходится на 6 азиатских стран: Индию, Китай, Бангладеш, Индонезию, Пакистан, Филиппины.

Следует сказать, что если в 1970 г. показатель заболеваемости туберкулезом в мире был около 70 на 100 тыс., то в начале XXI в. он достигает уровня 130 на 100 тыс.

По мнению ВОЗ, нынешний подъем показателя заболеваемости обусловлен в первую очередь быстрым распространением невыявленной ВИЧ - инфекции на африканском континенте, что привело к резкому увеличению заболеваемости туберкулезом.

В 90-х годах XX в. был зарегистрирован максимальный показатель смертности от туберкулеза в мире. В 1995 г., по данным ВОЗ, ежегодно от туберкулеза умирали 3 млн больных. В 2003 г. умерли 1,7 млн человек. За период 2002-2003 гг. показатель смертности среди всех больных туберкулезом снизился на 2,3%, а среди ВИЧ-отрицательных больных туберкулезом - на 3.5%, тем не менее в настоящее время каждый день во всем мире погибают около 5000 больных. Около 98% смертей приходится на молодое, работоспособное население. В Африке туберкулез является основной причиной смерти молодых женщин.

В 2003 г. в мире было выявлено 8.8 млн больных туберкулезом, из них у 3,9 млн определялось бактериовыделение по микроскопии мокроты. Всего было 15,4 млн больных туберкулезом, из которых 6,9 млн являлись бактериовыделителями по микроскопии мазка мокроты. По данным ВОЗ, в настоящее время темп прироста показателя заболеваемости в мире ежегодно увеличивается на 1%, в основном за счет роста заболеваемости в Африке. Среди населения Африки с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции заболеваемость туберкулезом достигает 400 на 100 тыс.

Не очень большое количество слов в любом языке способно вызвать столько ужаса, страданий и смертей, как слово "чума". Действительно, инфекционные заболевания наносили огромнейший ущерб людям на протяжении веков. Они уничтожали целые нации, забирали столько жизней, сколько порой не уносили даже войны, а также играли решающую роль в ходе истории.

Древним людям было не привыкать к болезням. Они сталкивались с микробами, которые провоцировали развитие болезней в питьевой воде, еде и окружающей среде. Иногда вспышка заболевания могла уничтожить небольшую группу людей, но это продолжалось до тех пор, пока люди не стали объединяться в популяции, что, тем самым, дало возможность инфекционному заболеванию становится эпидемией.

Эпидемия возникает, когда болезнь поражает непропорционально большое количество людей в рамках определенной группы населения, к примеру, города или географического региона. Если заболевание затрагивает еще большее количество людей, тогда эти вспышки перерастают в пандемию.

Люди также подвергли себя новым смертельным заболеваниям в результате приручения животных, которые являются переносчиками не менее опасных бактерий. Вступив в регулярный тесный контакт с ранее диким животным, первые фермеры дали этим микробам шанс адаптироваться к организму человека.

В процессе освоения человеком все новых и новых земель, он вступал в тесный контакт с микробами, с которыми мог бы никогда не столкнуться. Храня еду, люди привлекали в свои жилища крыс и мышей, которые принесли еще больше микробов. Человеческая экспансия привела к строительству колодцев и каналов, благодаря чему появилось такое явление, как стоячая вода, которую активно облюбовали комары и москиты-переносчики различных заболеваний. По мере развития технологий, тот или иной тип микроба мог легко быть перенесенным за много километров от своего первоначального места проживания.

Перед началом притока на Новый Свет европейских исследователей, завоевателей и колонистов в начале 1500-х годов, американский континент был домом для 100 миллионов коренных жителей. В последующие века эпидемические заболевания сократили их количество до 5-10 миллионов. Пока эти люди, такие как инки и ацтеки, строили города, они не проживали в них достаточно долго, чтобы успеть подхватить столько заболеваний, сколькими "владели" европейцы, при этом они также не приручили так много животных. Когда европейцы прибыли в Америку, они привезли с собой множество болезней, иммунитета к которым или защиты у коренных народов не было.

Основным среди этих заболеваний была оспа, вызванная вирусом натуральной оспы. Эти микробы начали атаковать человека тысячи лет назад, причем самая распространенная форма заболевания может "похвастаться" уровнем смертности в 30 процентов. Среди симптомов оспы наблюдается высокая температура, ломота в теле и сыпь, которая появляется в виде заполненных жидкостью маленьких нарывов. Болезнь преимущественно распространяется через прямой контакт с кожей инфицированного человека или же через биологические жидкости, но также может передаться воздушно-капельным путем в ограниченном помещении.

Несмотря на создание вакцины в 1796 году, эпидемия оспы продолжала распространяться. Даже относительно недавно, в 1967 году, вирус убил более двух миллионов людей, а миллионы людей во всем мире сильно пострадали от заболевания. В том же году, Всемирная Организация Здравоохранения приняла активные усилия по искоренению вируса посредством массовой вакцинации. В результате, в 1977 году был отмечен последний случай заражения оспой. Теперь, эффективно исключенная из природного мира болезнь существует только в лабораториях.

Эпидемия 9: Грипп 1918 года

Шел 1918 год. Мир наблюдал, как Первая мировая война подходила к концу. К завершению году, по оценкам, число погибших достигнет 37 миллионов человек во всем мире. Тогда-то и появилось новое заболевание. Некоторые называют его испанским гриппом, другие Великим гриппом или гриппом 1918 года. Как бы его не называли, но эта болезнь погубила 20 миллионов жизней в течение нескольких месяцев. Спустя год грипп умерит свой пыл, но, тем не менее, непоправимый ущерб был нанесен. По различным оценкам, число жертв составило 50-100 миллионов человек. Многие считают этот грипп худшей эпидемией и пандемией из всех когда-либо зарегистрированных в истории.

На самом деле, грипп 1918 года был не типичным вирусом, с которым мы сталкиваемся каждый год. Это был новый штамм вируса гриппа, вирус птичьего гриппа АH1N1. Ученые подозревают, что заболевание перекочевало с птицы на человека на западе Америки незадолго до вспышки. Позже, на фоне того, что в Испании грипп убил более 8 миллионов человек, болезнь была названа испанским гриппом. По всему миру, иммунная система людей не была готова к атаке нового вируса, так же как ацтеки не были готовы к "прибытию" оспы в 1500-х годах. Массовые транспортировки солдат и продуктов питания к концу первой мировой войны позволили вирусу быстро "организовать" пандемию и добраться до других стран и континентов.

Грипп 1918 года сопровождался симптомами обычного гриппа, в том числе лихорадкой, тошнотой, болями и диареей. Кроме того, у больных часто появлялись черные пятна на щеках. Поскольку их легкие были заполнены жидкостью, они рисковали умереть от недостатка кислорода, а многие именно от этого и умирали.

Эпидемия утихла в течение года, так как вирус мутировал в другие, более безопасные формы. У большинства людей сегодня выработался определенный иммунитет к этому семейству вируса, унаследованный от тех, кто выжил в пандемии.

Эпидемия 8: Черная смерть

Черная смерть считается первой пандемией чумы, которая убила половину населения Европы в 1348 году, а также уничтожила часть Китая и Индии. Это заболевание разбило множество городов, постоянно меняло структуру классов, повлияло на глобальную политику, торговлю и общество.

Черная смерть на протяжении долгого периода времени считалась эпидемией чумы, которая путешествовала в бубонной форме на крысиных блохах. Недавно проведенные исследования поставили под сомнение это утверждение. Некоторые ученые сейчас утверждают, что Черная смерть, возможно, была геморрагическим вирусом, похожим на эболу. Эта форма заболевания приводит к огромной кровопотере. Специалисты продолжают исследовать останки жертв чумы в надежде найти генетические доказательства для обоснования своих теорий.

Все же, если это была чума, то Черная смерть по-прежнему с нами. Вызываемая бактерией Yersinia Pestis, болезнь по-прежнему может жить в беднейших регионах, густонаселенных крысами. Современная медицина позволяет легко вылечить заболевание на ранних стадиях, поэтому угроза смерти значительно ниже. Симптомы включают в себя увеличение лимфатических узлов, лихорадку, кашель, кровавую мокроту и затрудненное дыхание.

Малярия – это далеко не новичок в мире эпидемий. Ее воздействие на здоровье человека началось более 4000 лет назад, когда греческие писатели отметили эффект ее воздействия. Упоминание о переносимой москитами болезни также можно найти и в древних индийских и китайских медицинских текстах. Даже тогда, врачам удалось провести жизненно-важную связь между болезнью и стоячей водой, в которой размножаются комары и москиты.

Возбудителями малярии являются четыре вида микроба Plasmodium, который является "общим" для двух видов: комаров и людей. Когда зараженный москит решает полакомиться человеческой кровью, и у него это получается, он переносит в организм человека микроб. Как только вирус оказывается в крови, он начинает размножаться внутри красных кровяных клеток, тем самым разрушая их. Симптомы течения заболевания варьируются от легких до смертельных, и, как правило, включают лихорадку, озноб, потливость, головные и мышечные боли.

Конкретные цифры, говорящие о последствиях первых вспышек малярии, трудно найти. Однако, проследить какое воздействие оказывает малярия на человека можно, изучая страдающие от болезни регионы. В 1906 году Соединенные Штаты на строительство Панамского канала задействовали 26000 человек, спустя некоторое время более 21000 из них были госпитализированы с диагнозом "малярия".

К концу Второй мировой войны, США попытались остановить эпидемию малярии. Страна изначально делала огромные успехи на этом поприще при помощи использования запрещенных в настоящее время инсектицидов, затем же последовали превентивные меры для сохранения низкого количества популяции комаров. После того, как центр по контролю заболеваний в США объявил, что в стране малярия ликвидирована, Всемирная организация здравоохранения активно начала бороться с заболеванием во всем мире. Полученные результаты не были однозначными, однако, стоимость проекта, война, появление устойчивого к лекарствам нового вида малярии и устойчивых к инсектицидам комаров, в конечном итоге, привели к отказу от проекта.

Сегодня малярия по-прежнему создает проблемы в большинстве стран мира, особенно в странах Африки, находящихся южнее Сахары, поскольку они были исключены из кампании ВОЗ по искоренению. Каждый год фиксируется до 283 миллионов случаев заболевания малярией, более 500 000 людей погибает.

Однако, важно добавить, что в сравнении с началом 21 века, количество заболевших и умерших сегодня значительно сократилось.

Эпидемия 6: Туберкулез

Туберкулез "разорял" человеческую популяцию на протяжении всей истории. Древние тексты подробно рассказывают о том, как увядали жертвы заболевания, а ДНК-тестирование выявляло наличие туберкулеза даже у египетских мумий. Вызываемый бактерией Mycobacterium, он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Бактерия обычно поражает легкие, в результате чего появляется боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка, чрезмерная потливость и кровавый кашель. В некоторых случаях бактерия также оказывает влияние на головной мозг, почки или позвоночник.

Начиная с 1600-х годов, европейская эпидемия туберкулеза, известная как Великая белая чума, свирепствовала в течение более 200 лет, при этом умирал каждый седьмой инфицированный человек. Туберкулез был постоянной проблемой колониальной Америки. Даже в конце 19 века 10 процентов всех случаев смерти в США были связаны с туберкулезом.

В 1944 году врачи разработали антибиотик стрептомицин, который помогал бороться с заболеванием. В последующие годы были сделаны еще более значимые прорывы в этой области и в результате после 5000 лет страданий человечеству, наконец, удалось вылечить то, что древние греки называли "изнуряющей болезнью".

Холера вызывается кишечной палочкой под названием холерный вибрион. Само заболевание, как правило, протекает очень мягко. Пять процентов из тех, кто подхватывает это заболевание, испытывают сильную рвоту, диарею и судороги, причем эти симптомы приводят к быстрому обезвоживанию организма. Как правило, большинство людей легко справляются с холерой, но только тогда, когда организм не обезвожен. Люди могут заразиться холерой посредством тесного физического контакта, но главным образом холера распространяется посредством загрязненной воды и пищи. В период промышленной революции в 1800-х годах холера распространилась в крупных городах Европы. Врачи настаивали на "чистых" условиях жизни и на создание усовершенствованных систем канализации, полагая, что эпидемию вызывает "плохой воздух". Однако, это на самом деле помогло, поскольку случаи заражения холерой значительно сократились после того, как была отрегулирована система подачи очищенной воды.

На протяжении десятилетий, казалось, что холера уходит в прошлое. Тем не менее, новый штамм холеры возник в 1961 году в Индонезии и, в конечном итоге, распространился на большую часть мира. В 1991 году около 300000 пострадали от этого заболевания, погибло же более 4000.

Появление СПИДа в 1980-х годах привело к глобальной пандемии, поскольку с 1981 года погибло более 25 миллионов человек. Согласно последним статистическим данным, в настоящее время на планете проживает 33,2 миллиона ВИЧ-инфицированных людей. СПИД вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус распространяется посредством контакта с кровью, спермой и другим биологическим материалом, что наносит непоправимый ущерб иммунной системе человека. Поврежденная иммунная система открывает доступ инфекциям, называемые оппортунистическими, которые обычному человеку не доставляют никаких проблем. ВИЧ становится СПИДом, если иммунная система достаточно серьезно повреждается.

Ученые полагают, что вирус перешел от обезьяны к человеку в середине 20 века. В 1970-е годы, население Африки значительно выросло, а также войны, нищета и безработица поразила многие города. Благодаря проституции и использованию внутривенных наркотиков, ВИЧ стал очень легко распространяться посредством незащищенных половых контактов и повторного использования зараженных игл. С тех пор СПИД "путешествовал" к югу от Сахары, оставляя сиротами миллионы детей и истощая рабочую силу во многих беднейших странах мира.

В настоящее время лекарств от СПИДа не существует, однако, есть некоторые препараты, которые могут не дать ВИЧ трансформироваться в СПИД, дополнительные препараты также могут помочь в борьбе с оппортунистическими инфекциями.

Эпидемия 3: Желтая лихорадка

Когда европейцы занялись "импортом" африканских рабов в Америку, они также привезли с собой помимо ряда новых болезней, и желтую лихорадку. Эта болезнь разрушала целые города.

Когда французский император Наполеон послал армию из 33000 французских солдат в Северную Америку, желтая лихорадка убила 29000 из них. Наполеон был настолько потрясен количеством жертв, что решил, что данная территория не стоит таких потерь и рисков. Франция продала землю США в 1803 году, это было событие, которое вошло в историю, как покупка Луизианы.

Желтая лихорадка, подобно малярии, передается от человека к человеку посредством укусов москитов. Типичные симптомы включают в себя лихорадку, озноб, головную боль, мышечную боль и рвоту. Тяжесть симптомов колеблется от легких до смертельных, а тяжелая инфекция может привести к кровотечению, шоку, а также к серьезной почечной и печеночной недостаточности. Почечная недостаточность является причиной развития желтухи и пожелтения кожи, что и дало название болезни.

Несмотря на вакцинацию и улучшение методов лечения, эпидемия по сей день периодически вспыхивает в Южной Америке и Африке.

Эпидемия 2: Сыпной тиф

Крошечный микроб Rickettsia prowazekii является причиной появления одного из наиболее разрушительных инфекционных заболеваний в мире: сыпного тифа.

Человечество страдает от заболевания на протяжении веков, причем тысячи людей стали его жертвами. Учитывая тот факт, что болезнь часто поражала военных, ее называют "лагерной лихорадкой" или "военной лихорадкой". В ходе 30-летней войны в Европе (1618-1648 гг.) тиф, чума и голод унесли жизни 10 миллионов человек. Иногда вспышки тифа диктовали исход всей войны. К примеру, когда испанские войска осадили крепость мавританской Гранады в 1489 году, вспышка тифа сразу же в течение месяца унесла жизни 17000 солдат, оставив войско численностью в 8000 человек. Из-за разрушительного воздействия тифа прошло еще одно столетие, прежде, чем испанцы смогли прогнать мавров из своего государства. Также во время Первой мировой войны это заболевание унесло несколько миллионов жизней в России, Польше и Румынии.

Симптомы эпидемии тифа обычно включают в себя головную боль, потерю аппетита, недомогание и быстрое повышение температуры. Это быстро развивается в жар, сопровождается ознобом и тошнотой. При отсутствии лечения, болезнь оказывает влияние на кровообращение, в результате чего может развиться гангрена, воспаление легких и почечная недостаточность.

Улучшение методов лечения и санитарных условий значительно снизили вероятность развития эпидемии тифа в современную эпоху. Появление вакцины против тифа во время второй мировой войны помогло эффективно ликвидировать заболевание в развитых странах мира. Однако, вспышки все еще имеют место быть в некоторых частях Южной Америки, Африки и Азии.

Эпидемия 1: Полиомиелит

Исследователи подозревают, что полиомиелит сопровождал человечество на протяжении тысячелетий, парализуя и убивая тысячи детей. В 1952 году, по оценкам, насчитывалось 58000 случаев заболевания полиомиелитом в США, причем одна треть пациентов была парализована, более 3000 человек умерло.

Причиной заболевания является полиовирус, который ориентирован на нервную систему человека. Часто вирус распространяется посредством загрязненной воды и пищи. Первоначальные симптомы включают в себя повышение температуры, усталость, головную боль, тошноту, причем каждый 200 случай заболевания приводит к параличу. Хотя обычно болезнь оказывает влияние на ноги, иногда заболевание распространяется и на дыхательные мышцы, что, как правило, приводит к смертельному исходу.

Полиомиелит часто встречается у детей, но взрослые также подвержены этому заболеванию. Все зависит от того, когда человек впервые сталкивается с вирусом. Иммунная система лучше подготовлена к борьбе с этим заболеванием в раннем возрасте, поэтому, чем старше человек, у которого впервые обнаружен вирус, тем выше риск паралича и смерти.

Полиомиелит знаком человеку с древних времен. Со временем, особенно у детей, иммунная система укрепилась и стала лучше реагировать на течение заболевания. В 18 веке санитарные условия улучшились во многих странах. Это ограничивало распространение болезни, при этом происходило снижение иммунного противостояния, и шансы заболевания им в молодом возрасте постепенно сходили на нет. В результате все большее количество людей сталкивалось с вирусом в более старшем возрасте, а число случаев паралича в развитых странах резко возросло.

На сегодняшний день не существует эффективного лекарственного препарата от полиомиелита, но врачи постоянно совершенствуют вакцину, которая была выпущена в начале 1950-х годов. С тех пор количество случаев заболевания полиомиелитом в США и других развитых странах резко сократилось, и лишь небольшое число развивающихся стран все еще страдают от частых эпидемий полиомиелита. Так как люди – это единственные носители вируса, широко распространенная прививка гарантирует почти полное исчезновение заболевания.

Туберкулез сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. Характерные для него изменения тканей обнаруживаются в человеческих останках, относящихся примерно к 5000 году до нашей эры (период неолита), и в египетских мумиях. В Древней Греции болезнь называли фтизой, этимология этого слова указывает на истощение. В таком же написании название перекочевало и в английский язык (phthisis), а в России было дословно переведено как чахотка. Именно греческий вариант наименования заболевания закрепился в названии раздела клинической медицины, занимающегося изучением, диагностикой, лечением и профилактикой туберкулеза, — фтизиатрии.

Безусловно, далеко не все чахоточные больные древности, Средневековья и даже XIX века болели именно туберкулезом. До открытия возбудителя и точных диагностических методов чахоткой называли целый ряд заболеваний — от пневмонии и катара (устаревшее название бронхита) до нейросифилиса. Однако сохранившиеся записи анамнезов и труды медиков, начиная с Гиппократа и безымянных ученых Древнего Китая, позволяют судить, что пораженность туберкулезом во все времена была обширной, а с развитием цивилизаций и возвышением городов только росла. По разным данным, сегодня треть населения планеты инфицирована палочкой Коха — возбудителем туберкулеза, а новые случаи заражения происходят каждую секунду. От туберкулеза продолжают умирать до пяти тысяч человек ежедневно.

Чахотка, золотуха, короли-целители и слепые щенки

В трудах Гиппократа, Галлена и Авиценны сохранились описания острых и хронических заболеваний легких с такими проявлениями, как легочные кровотечения, сильный кашель с мокротой и кровохарканьем, истощение организма и упадок сил, обширная интоксикация. Именно Гиппократ ввел в медицинскую практику аускультации, то есть прослушивание, грудной клетки: врачу предписывалось приложить ухо к груди пациента и внимательно прислушаться на вдохе, выдохе и на задержанном дыхании. Посторонние шумы и хрипы сигнализировали о болезни.

Еще в древности многие догадывались о заразности чахотки, но не всегда правильно понимали механизм ее передачи. Иногда полагали, что болезнь передается по наследству, в связи с чем в некоторых странах (например, в Индии) запрещали чахоточным вступать в брак. Однако еще Аристотель предположил, что некое болезнетворное начало витает в воздухе вокруг больного чахоткой. В Древней Персии больных с подозрением на чахотку изолировали от здоровых людей.

Дети чаще всего заражались туберкулезом через некипяченое коровье молоко, в основном со смертельным исходом, взрослые — друг от друга. Чем теснее и скученнее люди жили, тем сильнее была пораженность туберкулезом. Легочная форма выкашивала целые монастыри и была в основном городской болезнью, хотя встречалась и в деревнях. При этом о наличии микробов никто не подозревал, а инфекционных больных, в том числе и с туберкулезом, в госпиталях и богадельнях могли укладывать в одну постель со здоровыми людьми, лишь помогая болезни распространяться.

Средневековые английские манускрипты оставили немало занимательных (и абсолютно бесполезных) способов лечения чахотки и золотухи. Среди них — питье женского молока, которое требовалось высасывать прямо из груди кормилицы, а также ванны в отваре из слепых щенков с предусмотрительно удаленными внутренностями.

Со временем человечество накапливало знания и училось точнее дифференцировать заболевания. Венецианский врач Джироламо Фракасторо уже в 1540 году главным источником передачи чахотки называл больного человека, кашляющего с мокротой, и предметы обихода, с которыми он соприкасался. Чем чаще звучали заявления о заразности чахотки, тем сильнее ощущалась необходимость в санитарных мерах.

Испания стала первой страной, издавшей закон об обязательной регистрации чахоточных больных. Это произошло в 1751 году. Вслед за ней подобные законы приняли Италия и Португалия. Больных предписывалось госпитализировать изолированно от пациентов с другими заболеваниями, а их жилища подвергать дезинфекции, уничтожая при этом одежду и предметы обихода.

Бацилла Коха, Х-лучи и туберкулиновая проба

Прорыв в понимании природы туберкулеза произошел в XIX веке. Этому во многом способствовало повсеместное разрешение на вскрытие трупов и появление микроскопов. В 1819 году французский исследователь Рене-Теофиль Лаэннек описал туберкулезный бугорок, или гранулему, а также казеозный некроз, то есть отмершую легочную ткань. Эти два проявления стали основными признаками туберкулеза, тогда же получившего свое современное название — от латинского Tuberculum (бугорок). Вскоре чахотку стали по-другому называть бугорчаткой.

Теперь, когда инфекционная природа туберкулеза не вызывала более сомнений, предстояло найти вакцину. И она появилась лишь спустя 36 лет — в 1918 году французские ученые Кальметт и Герен открыли противотуберкулезную вакцину БЦЖ, а первую прививку сделали через три года — новорожденному. И по сей день БЦЖ остается единственной доступной противотуберкулезной вакциной, по-прежнему обязательной во многих странах, в том числе в России.

И тем не менее 36 лет, прошедшие между обнаружением возбудителя и открытием действенной вакцины, были потрачены не напрасно. За это время зародилась и усовершенствовалась массовая диагностика туберкулеза. В 1907 году австрийский педиатр Клеменс Пирке разработал накожную туберкулиновую пробу, попутно введя в медицину понятие аллергии. Француз Шарль Манту предложил более действенную внутрикожную, или подкожную, реакцию. Его метод позднее доработал немец Феликс Мендель. Проба Манту на протяжении целого столетия оставалась основным методом диагностики туберкулеза у детей и лишь сравнительно недавно стала уступать позиции более современному диаскин-тесту.

В 1985 году немецкий физик-экспериментатор Вильгельм Рентген открыл X-лучи, за что и был удостоен Нобелевской премии в 1901. А уже через год после открытия Рентгена, в 1986 году, итальянские ученые Бателли и Карбассо предложили использовать рентгенологическую методику для диагностики туберкулеза легких и костей. До сих пор усовершенствованная методика флюорографии остается основным способом массовой диагностики туберкулеза у взрослых.

Несчастная любовь, викторианская мода и война с усами

Внешность Дюплесси — практически эталон так называемой викторианской моды, сложившейся под большим влиянием чахотки, что свела в могилы в XIX веке едва ли не четверть взрослого населения Европы. Именно в викторианскую эпоху произошла романтизация туберкулеза, отразившаяся в последующих произведениях искусства, в основном в живописи и литературе. Бледная кожа, нездоровый румянец, худоба, хрупкость и истощенность были верными признаками чахотки, которые имитировали даже те, кому удалось избежать заражения.

Женский костюм викторианской эпохи.

Однако в конце XIX — начале XX века чахоточная мода стала сходить на нет, в том числе под натиском медицинского знания. Вредными были признаны корсеты, затруднявшие дыхание, а длинные юбки со шлейфом, поднимавшие за собой пыль и разносившие по помещениям бациллы, в том числе туберкулезные, стали исчезать из гардеробов. Война с инфекциями затронула и мужскую моду — так, рассадниками бацилл назывались бороды и усы, что заставило врачей, в частности хирургов, массово избавляться от растительности на лице.

Помимо череды изменений, которые туберкулез привнес в моду, и чахотки, на долгие годы закрепившейся в искусстве в качестве синонима трагической судьбы, палочка Коха в XX веке вызвала и более значимые изменения в обществе. Например, расселение по американскому Западу. Несмотря на открытие бациллы и путей ее передачи, теория миазмов все еще была глубоко укоренена в сознании многих людей. И когда нью-йоркский врач Эдвард Трюдо, больной туберкулезом, распространил слух, что чахотка отступает при смене обстановки, в частности при переезде на территорию с более свежим воздухом, тысячи американцев стали переселяться на Запад.

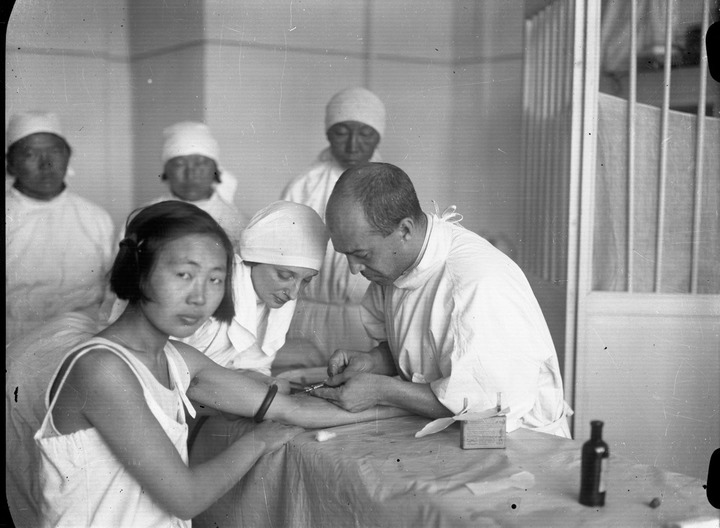

Советские врачи проводят вакцинацию в Монголии, 30-е годы XX века.

Что связывает Венеру Боттичелли, Чехова и Вивьен Ли?

До открытия в 1944 году стрептомицина, первого эффективного противотуберкулезного антибиотика, основные усилия прикладывались к общему укреплению организма больных. Помимо уже упомянутых санаториев, в которых главная ставка делалась на целебный климат и свежий воздух, чахоточных больных старались усиленно кормить, в том числе животными жирами, а также предписывали чередование отдыха и физических упражнений. Чудодейственными считались молоко и жирные молочные продукты — масло и сливки. Использовавшийся в диагностических туберкулезных пробах туберкулин также пытались применять в качестве лекарства, но безуспешно.

Читайте также: