Растение паразит на деревьях кроссворд

Красивая и опасная

Среди более чем 500 тысяч различных видов растений встречаются необычные и удивительные. К ним относится и омела белая

Форменная паразитка

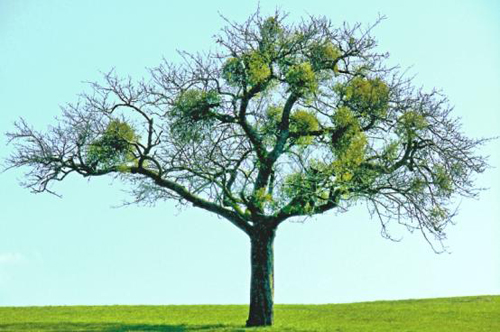

Паразитирует омела почти на 40 видах деревьев, среди которых клен, сосна, ива, береза, лжеакация, рябина, липа, каштан, сосна, пихта. Но чаще всего на тополях, яблонях и грушах. Поселившись на верхушке дерева или на его ветвях, разрастается густым зеленым кустом.

Поскольку у омелы вечнозеленые, не опадающие на зиму листья, она способна к фотосинтезу и созданию органических веществ. Но, увы, жить самостоятельно все равно не может: ее корни давно превратились в присоски и могут брать питание только из живых тканей. Поэтому омела — паразит только наполовину.

На просторах СНГ встречаются 2 вида омелы: белая (с ягодами белого цвета) и окрашенная (с оранжевыми). Есть еще кустарники с желтыми и красными плодами. Созревают они зимой, а находящиеся внутри них семена окружены висценом — клейким веществом, которое исключительно важно для сохранения омелы как вида. Но что интересно: попав на землю, ее семена погибают. Разносчиками же, или, так сказать, сеятелями, омелы становятся птицы. Съев ее ягоды, они обязательно испачкаются клейкой массой, в которой полно семян. А затем разносят их, перелетая с дерева на дерево или чистя клюв о ветви. Висцен на ветках подсыхает, а семечко приклеивается к коре дерева-хозяина и крепко держится до тех пор, пока не даст корень.

Листья и стебли омелы ядовиты, поэтому самолечение недопустимо! Особенно опасно это растение для беременных женщин

Ей все нипочем

Вначале растение-паразит развивается очень медленно — в первые годы всего по несколько миллиметров. Затем прибавляет по паре сантиметров в год. И лишь на 3—6 год у омелы формируются ствол и ветвь с зелеными листьями. После этого ее рост заметно ускоряется, и нередко куст достигает 120—200 см в диаметре. На внешней стороне корней, находящихся в коре, образуются почки, на которых развиваются все новые и новые кустики омелы. Стебли растения обычно толщиной с карандаш. У самых же больших омел ствол бывает толщиной до 5 см. Живут ведьмины метлы иногда до 40 лет.

Первые несколько омела не цветет, а затем в марте-апреле выбрасывает бутоны — малозаметные зеленовато-желтые цветки диаметром 1—3 мм. А большие бело-молочные плоды (диаметром 8—10 мм), похожие на ягоды, созревают в октябре-ноябре. Внутри них — клейкая мякоть и одно (реже два) крупное овальное, покрытое слоем тягучей слизи зернышко.

Омеле, в отличие от других растений, не страшны ни жара, ни холод: ее листья и зимой и летом всегда сочные и одинакового зелено-желтого цвета.

Поселяясь на дереве, омела угнетает его рост, из-за чего оно в итоге теряет свою долговечность. Получая от дерева-хозяина воду и полезные вещества, омела выделяет токсины, которые постепенно разрушают древесину. И так же, как патогенные грибы, бактерии и вирусы, развиваясь на культурных растениях, она запускает патологические процессы и вызывает у них заболевания, снижая тем самым жизнеспособность.

Настоящее бедствие

На одном дереве могут быть десятки, а то и сотни кустов омелы разного размера и возраста. Да, смотреть на ее вечнозеленую красоту, особенно в унылом осеннем или зимнем пейзаже, действительно приятно. Но эта красота обманчивая и очень опасная.

Омела белая — настоящее бедствие для Западной и Восточной Европы. Кустарник успешно захватывает все новые и новые территории, расширяя круг и растений-хозяев. Омела активно сосет соки из дерева, переводя своего донора в буквальном смысле на голодный паек. И через некоторое время растение-хозяин начинает болеть и чахнуть.

В Европе с омелой борются всевозможными способами, в том числе химическими. Чтобы сдержать распространение зеленого паразита, посадки обрабатывают гербицидами, композиционными смесями, способными растворять поверхностные восковые выделения листьев и клейковину ягод омелы. Используют и биологические факторы, ограничивающие ее распространение в естественной среде: древесные грибы, насекомых и грызунов, питающихся ягодами омелы. Высаживают невосприимчивые виды деревьев, уменьшая тем самым количество восприимчивых культур в зонах с высокой вероятностью инфицирования.

И все же самый действенный и эффективный способ борьбы с омелой белой — спиливать пораженные ветки и сжигать. Причем срезать надо не только сами кустики, но и захватывать часть ветви растения-хозяина, на которой поселился паразит: из скрытых в древесине корешков позже начнут образовываться новые кусты. Кроме того, нужно уничтожать омелу и в своем саду, и в округе на дикорастущих деревьях, чтобы исключить ее повторный занос на участок.

Не только калечит, но и лечит

Несмотря на то что омела — растение-паразит, она широко применяется в народной медицине. В древние времена ее считали универсальным противоядием. Если кто-то заболевал, ему просто давали выпить настой омелы, а веточки клали на живот. Позже растение широко применяли при эпилепсии, поскольку считалось, что раз оно укрепилось на ветках дерева и не падает на землю, то и эпилептик не сможет свалиться в припадке до тех пор, пока он носит кусок омелы при себе или принимает ее настой. Кстати, при эпилепсии и судорогах медики используют омелу по сей день.

Это растение также снижает артериальное давление, усиливает сердечную деятельность, уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Отвар омелы пьют при повышенном давлении, головных болях, астме, поносе, туберкулезе легких и опухолях. Препараты из нее расширяют кровеносные сосуды, лечат стенокардию.

Листья и плоды омелы используют при ревматизме, подагре, отеках лимфатических узлов, для смягчения нарывов.

В Европе омелу широко используют и как противораковое средство. В Германии даже развито самостоятельное направление лечения — омелотерапия. Достоверно установлено, что растение стимулирует апоптоз (естественное отмирание) раковых клеток и оказывает антиметастатическое действие.

В Скандинавии омела была символом мира: если на месте битвы росло дерево с ней, враги должны были примириться. До наших дней сохранился рождественский английский обычай вешать омелу дома, а проходя под ее веточками — каждый раз целоваться.

Кто из нас не наблюдал на лиственных деревьях встречающиеся повсеместно правильной округленной формы шаровидные образования темно-зеленого цвета? Это и есть омела, долголетний (поскольку может достигать сорокалетнего возраста) вечнозеленый кустарник, размер которого составляет около одного метра в диаметре.

Отличить куст омелы от всех прочих растений нетрудно, поскольку она заселяет, верхушки деревьев и постепенно разрастаясь, паразитирует, превращая крону в густые округлые шары.

Иногда омела поселяется на ветвях плодовых деревьев, к примеру, на яблоне и груше и даже была замечена на некоторых хвойных породах.

Омела широко распространена по всему миру, но наиболее известным ее видом является омела белая (лат. Viscum album).

Стебли у кустарника корявые, узловатые, а узкие кряжистые парные листочки имеют хорошо выраженные продольные жилки.

Зацветает омела в марте-апреле, когда на концах ее побегов (в развилинах стебля) появляются маленькие и неказистые с виду цветы желтовато-зеленого оттенка (в количестве от трех до шести штук). Цветок у растения однополый.

Процент прорастания семян у растения крайне низкий и предпосылкой для их нормального развития являются оптимальная температура воздуха, хорошее освещение и высокая влажность.

Чтобы получить и мужской и женский род омелы, что необходимо для образования плодов, в одно место на коре должно попасть сразу несколько семян.

Плодоносить женские особи начинают на пятом году жизни.

Существует две версии способов размножения омелы и обе осуществляются с помощью птиц.

Вторая версия несколько отличается. Как было сказано выше, семена омелы покрыты клейкой основой, поэтому они могут легко прилипать к клювам или лапкам птиц, которые и разносят их по округе.

Омела (лат. Mistletoe) с давних времен была в особом почете у колдунов и чародеев, поскольку считалась загадочным, мистическим растением, и по народным поверьям обладала способностью к любовному привороту и привлекала в жизнь людей достаток и здоровье.

Кроме того данное растение было обязательным элементом при проведении различных праздников еще в языческих племенах и составляла значимую часть торжественных ритуалов. Особым почетом пользовалась омела, обитающая на дубе, поскольку, по мнению язычников, она обладала более сильными свойствами.

Омела считалась панацеей от многих болезней, в том числе и как действенное средство при лечении эпилепсии.

Древние маги приписывали омеле силу оберега, а также, по их мнению, она была превосходным средством для увеличения плодородия или могла выступать гарантом удачной охоты. Растению приписывали даже такое волшебное свойство, как открывание любых замков.

В средние века алхимики считали омелу универсальным противоядием. Человеку с симптомами отравления давали выпить отвар омелы, а на живот клали веточки растения.

Женщины, желающие забеременеть, носили веточки с омелой на поясе и на кистях рук.

В Швейцарии считалось, что омела способна защитить дом от грозы, для чего ее веточки сжигали в домашнем очаге.

В старой Англии, вместо привычных для нас в настоящее время рождественских елей, было модно украшать дома омелой. Оттуда же пришел и обычай, по которому в канун Рождества, находясь под веточкой омелы необходимо целоваться. Источником данного обычая, по мнению отдельных историков, стали древнеримские сатурналии (торжество в честь Бога Сатурна, которое проводилось в декабре, и было связано с днем зимнего солнцестояния). По обычаю в этот день хозяева и господа менялись местами, этические и социальные запреты отменялись, и всех, даже незнакомых людей следовало целовать. В настоящее время вместо этого праздника принято отмечать Рождество Христово.

Другая группа исследователей пытались доказать, что популярная традиция целоваться под веточкой омелы берет начало из древней мифологии скандинавских стран. По преданию, омела находилась в подчинении у Фрейи (Богини Любви, Красоты и Плодородия), поэтому даже враги, встретившиеся в этот день на поле битвы, должны были сложить оружие и не брать его в руки до конца дня.

Во многих странах Европы до сих пор в канун Рождества люди готовят веночки из омелы, чтобы с их помощью украшать жилище, потому, что считается, что этот символ обязательно принесет в дом счастье и достаток.

Омела, как лекарственное средство

Замечено, что биологически активные вещества внутри омелы различны по своему составу и во многом зависят от породы того дерева, на котором она паразитировала.

Сегодня экстракт молодых листьев и ягод омелы широко применяется в современной медицине и входит в состав многих кровеостанавливающих препаратов.

На самом деле омела обладает многими целебными свойствами: противовоспалительными, мочегонными, вяжущими, седативными, слабительными, глистогонными и прочими, поскольку растение содержит алкалоиды, холин, урсуловую и олеановую кислоты, вискотоксин, висцерин, жирные масла, вискол, смолистые вещества, аскорбиновую кислоту и каротин.

Лекарства из омелы улучшают сердечную деятельность, расширяют и очищают сосуды, устраняют гнойники и нарывы, помогают при заболеваниях нервной системы, снижая тревожность и возбудимость. Ее также применяют как эффективное средство против эпилепсии, судорог, припадков и головокружения.

Дубовый листочек — лакомый кусочек. Немало находится желающих на нем покормиться. Паразитические насекомые откладывают яйца на нижнюю поверхность молодых листьев. Клетки листа образуют вокруг яйца галл, внутри которого личинка питается растительными тканями, пока не превратится во взрослое насекомое. По некоторым данным, растение, обремененное галлами, хуже растет.

Паразитические растения запускают в ткани дуба корнеподобные структуры гаустории и высасывают питательные вещества и воду из сосудистой системы хозяина. Галлообразующие насекомые и паразитические растения часто встречаются на одном хозяине, даже на одном листе, однако друг с другом не контактируют. Биологи были в этом уверены до 2017 года, когда Скотт Иган (Scott Egan), доцент Университета Райса (Хьюстон, США) обнаружил паразитическую лозу, присосавшуюся к галлам. Ученый заявил, что открыл новый тип пищевых отношений [1].

Рис. 1. Кассита нитевидная Cassytha filiformis почти скрывает от глаз дуб, на котором паразитирует (news.rice.edu)

Скотт Иган семнадцать лет изучает галлообразующих насекомых. Осенью 2017 года он приехал на юг Флориды, в обширные заросли песчаного живого дуба Quercus geminata. Это вечнозеленое дерево американских субтропиков — основной хозяин паразитической осы Belonocnema treatae. Исследователей интересовали сферические галлы, которые оса образует на нижней части листьев. Рассматривать их непросто, поскольку тамошние дубы густо оплела паразитическая лоза кассита нитевидная Cassytha filiformis (рис. 1). Внешне она напоминает повилику, но на самом деле кассита принадлежит к семейству лавровых, а не вьюнковых. Вот эта самая кассита и запускает свои гаустории в галлы B. treatae. К одному галлу прикрепляется от одной до четырех гаусторий. Они разрушают внешнюю оболочку галла и буквально втягивают в себя ткани стенки и внутреннюю оболочку.

Взаимодействие касситы с галлами имеет несколько особенностей. Прежде всего, оно редкое. Иган и его коллеги обследовали 2000 галлов, из которых паразитическая лоза атаковала только 58.

Рис. 2. Два галла, образованных осой Belonocnema treatae на нижней стороне дубового листа. Паразитическая лиана присосалась к обоим, но не к листовой пластинке (news.rice.edu)

Это взаимодействие целенаправленное. Кассита прикрепляется преимущественно к молодым веточкам, почкам, черешкам и листьям. На контакты с листьями приходится примерно 40% взаимодействий, но кассита прикрепляется только к верхушкам и краям листьев и никогда — к нижней части листа, где образуются галлы. Следовательно, растение не наползло на галлы случайно, а двигалось к ним целенаправленно (рис. 2).

Более того, кассита предпочитает галлы покрупнее. Диаметр атакованных галлов B. treatae составлял в среднем 5,57 мм, а неповрежденных — 4,1 мм, эта разница достоверна. К галлам меньше 3,5 мм в поперечнике паразит не притрагивается вообще.

Обнаружив такое взаимодействие, исследователи обратили пристальное внимание на галлы других насекомых, паразитирующих на Q. geminate.

Рис. 3. Кассита несколько раз обвилась вокруг стебля дуба перед многокамерным галлом осы C. quercusbatatoides (Egan et al., 2018)

Кассита запускает свои гаустории в галлы еще двух видов ос, которые откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, а также к галлам двух видов ос и одной мухи, которые располагаются на стеблях или почках. Иган и его сотрудники проанализировали контакты паразитической лозы со стеблевыми галлами осы Callirhytis quercusbatatoides. Они многокамерные и крупнее, чем у B. treatae. Кассита присосалась к 11 галлам из 65, предварительно обернувшись несколько раз вокруг ветки (рис. 3). Растение и в этот раз выбирало мишень определенного размера, около 14,4 мм в поперечнике. Неатакованные галлы были покрупнее, их диаметр в среднем составлял 16,65 мм. Исследователям предстоит выяснить, подвергаются ли стеблевые галлы атаке чаще, чем свободные участки стебля. Если да, то и в этих случаях атаку касситы на галл нельзя считать случайностью.

Скотт Иган с коллегами впервые сообщили о том, что паразитическое растение непосредственно атакует растительную структуру, образование которой вызвано паразитическим насекомым, и эти атаки губительны для насекомых. Вопрос в том, насколько распространены такие отношения. Профессор Торонтского университета (Онтарио, Канада) Артур Вейс (Arthur E. Weis) полагает, что они не должны быть редкостью [2]. Известно около 4500 паразитических растений и более 13 тыс. видов галлообразующих насекомых. Нередко они паразитируют на одном растении, так что шансы встретиться у них достаточно велики. Галл часто сравнивают с растительной опухолью, но он не похож на разросшуюся массу клеток. У него четкая структура, личинка находится в камере, окруженной концентрическими зонами растительной ткани. Внешние плотные слои защищают ее от врагов, внутренние, более питательные, чем само растение, служат пищей. Однако галлы хорошо заметны, поэтому представляют собой отличную мишень для хищных птиц и паразитоидов. Птицы норовят сковырнуть галл и съесть его обитателя, насекомые-паразитоиды откладывают в него яйца, а их личинки потом съедают личинку хозяина и питаются стенками галла. И поскольку галлы участвуют в таких сложных пищевых взаимодействиях, нет ничего удивительного в том, что и паразитические растения присоединились к этой кампании.

Интересно, что паразитические растения выбирают галлы определенного размера, следовательно, могут влиять на их фенотип. По-видимому, нападение касситы нитевидной на галлы не уникальный случай. И мы скоро услышим о новых примерах подобного пищевого взаимодействия.

Наталья Резник

1. Egan S. P., Zhang L., Comerford M., Hood G. R. Botanical parasitism of an insect by a parasitic plant // Curr. Biol. 2018, 28, R 863–R 864, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.024.

2. Weis А. Е. Ecology: Plant Parasites Victimized by a Parasitic Plant // Curr. Biol. 2018, 28, R 877–R 879, doi: 10.1016/j.cub.2018.06.039.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подать документы в первый класс можно будет после карантина или онлайн

НАТО утвердил новый пакет поддержки Украины и Грузии

Глава госпогранслужбы Украины прокомментировал введение виз с Россией

Віктор Трепак: фіктивне розлучення, майно на мільйони доларів

Полезное в медицине растение убивает деревья

Вот, что нам говорит всезнающая Википедия: омела (лат. Víscum) - вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников семейства Санталовые. Паразитирует на очень многих древесных растениях: тополях, клёнах, соснах, ивах, берёзах, лжеакациях и на разнообразных плодовых деревьях. Поселяется на верхушке дерева или на его ветвях и разрастается зелёным, в большинстве случаев густым, кустом.

Узнав общественное мнение, мы решили сравнить его с мнением специалистов.

Оказалось, директор киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко, в отличие от рядовых граждан, не только не имеет ничего против омелы, а напротив, даже приветствует ее появление на деревьях.

Бороться с омелой Бровко предлагает с помощью обрезания веток. Длина обрезаемой ветки зависит от длины корней омелы, которые могут достигать 3 метров.

По словам Шеверы, омела может навредить и людям: при случайном употреблении внутрь биологически активное вещество, содержащееся в растении, может вызывать сильное раздражение желудочно-кишечного тракта.

В защиту омелы, Мирослав Шевера сказал, что она владеет огромным количеством лечебных свойств. Например, она снижает артериальное давление, усиливает сердечную деятельность, уменьшает возбудимость центральной нервной системы. Также растение обладает обезболивающим и противовоспалительным свойствами. Кормящие женщины с ее помощью могут увеличить выделение молока, а мужчинам оно поможет усилить потенцию.

В Европе омелу широко используют как противораковое средство, а в Германии развито даже самостоятельное направление лечения – омелотерапия. Достоверно установлено, что омела стимулирует апоптоз (естественное отмирание) раковых клеток и оказывает антиметастатическое действие.

Интересен и тот факт, что в древние времена омелу считали универсальным противоядием. Если кто-то заболевал, ему просто давали выпить настой омелы, а веточки клали на живот. Позднее растение широко применяли при эпилепсии, поскольку считалось, что раз уж растение укрепилось на ветках дерева и не падает на землю, то и эпилептик не сможет свалиться в припадке до тех пор, пока он носит кусок омелы в кармане или ее настой в желудке.

При эпилепсии, а также кровотечениях и судорогах омелу используют медики и по сей день.

Обладает наша героиня и волшебными свойствами.

Издавна в Европе веточки омелы, наравне с четырехлистным клевером и подковой, считались универсальными талисманами и оберегами, приносящими счастье и отгоняющими злых духов. В Англии было принято давать корове после отела веточку омелы, чтобы защитить ее от ведьм, которые, по поверьям, портят молоко.

На сегодняшний день в США очень популярна традиция целоваться под ветками омелы на Рождество. Специально для этих целей на рождественских базарах продают тонкие веточки омелы с невзрачными желтоватыми ягодами.

Паразиты встречаются не только в животном мире, но и среди растений. Растения-паразиты существуют за счет получения энергии от автотрофного растения. Их мир очень разнообразен. В основном они растут в густых лесах, но некоторые виды встречаются и в пустыне. Они располагаются на кустах, деревьях, культурных или дикорастущих представителях флоры.

Как правило, они имеют видоизмененный или недоразвитый корень. У некоторых видов и вовсе нет его. Иногда непросто разглядеть паразита, так как он может быть спрятан внутри другого растения, а снаружи могут виднеться только его соцветия. Растение, к которому он прикрепился, со временем ослабевает и погибает.

Виды растений-паразитов

Этих представителей флоры можно разделить на два вида:

- Полупаразиты.

- Абсолютные паразиты.

К первым относятся те представители, которые все еще могут участвовать в процессе фотосинтеза, то есть обеспечивают себя органическими соединениями, необходимыми для развития. Несмотря на это, они продолжают питаться за счет растения-хозяина, а после его гибели могут существовать самостоятельно.

Сорняки-паразиты также можно разделить еще на две группы:

Корневые паразиты прикрепляются к корням другого растения с помощью специальных присосок. Столовые – к стволу.

Какие бывают растения паразиты?

Иван-да-марья активно применяется в народной медицине:

- При лечении гипертонической болезни.

- Для быстрого заживления ран.

- Для лечения сыпи и золотухи.

Повилика – это стеблевой однолетний паразит, который располагается на растениях, кустарниках и деревьях. Она была завезена с семенами огородных культур из Южной Америки и Африки. Вскоре она заполонила всю Европу.

По внешнему виду повилика напоминает нить с соцветиями, которые крепятся цветоножками к стеблю. Так как это абсолютный паразит, он не содержит хлорофилла, следовательно, он имеет желтоватый или бурый окрас.

Однако есть растения, к которым повилка не может прикрепиться – это дерево айлант, а также такие растения, как лебеда и дурман. Лебеда и дурман содержат в себе вещества, которые являются ядовитыми для нее.

Несмотря на то, что повилка не несет никакой пользы для природы, ее часто используют в народной медицине. Она применяется:

- При простудных заболеваниях.

- При расстройстве кишечника.

- При зубных болях.

- При болях во время менструации.

Заразиха – это корневой паразит. На конце ее стебля имеются гаустории, которыми она крепко крепится к корням растения-хозяина.

Этот паразит также потерял способность к фотосинтезу, поэтому его стебель светло-бурого цвета. Он покрыт небольшими чешуйками и крупными фиолетовыми соцветиями. Семена заразихи очень маленькие и практически невесомые, они легко перемещаются по воздуху с помощью ветра. Попадая в почву, семена могут до 10 лет выжидать, когда неподалеку появится другое растение.

Заразиху также используют в народной медицине. Она помогает справиться с такими недугами, как:

- Головная и зубная боль.

- Аллергические реакции.

- Дисфункция ЖКТ.

- Неврологическое расстройство.

Омела – это полупаразит, не утративший возможность к фотосинтезу, поэтому его листья имеют насыщенный зеленый окрас круглый год. Этот представитель флоры может существовать самостоятельно, но все же ведет паразитический образ жизни. Омела имеет форму шара и располагается на кронах деревьев, кустарниках.

На кустарнике-паразите образуются сочные белые ягоды, которыми питаются птицы. После употребления их в пищу, птицы чистят клюв об ветки деревьев, оставляя на них семена омелы. При попадании семени на дерево, оно крепится к нему при помощи присосок. Далее появляется отросток, который также прикрепляется к коре. В течение года растение обхватывает всю ветку.

Омела не причиняет особого вреда дереву. В некоторых странах ее специально выращивают на соснах, для украшения.

Отвар из высушенной омелы является прекрасным средством в борьбе с гельминтами, а чай с омелой помогает понизить давление.

Наталья ВАСИЛЕНКО, биолог (г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский).

Первая ступень. Паразит почти не виден

Считают, что приспособление к паразитическому образу жизни шло ступенчато.

Марьянник дубравный не одинок в своих притязаниях. Некоторые другие известные нам луговые цветы, например погремок, мытник, при благоприятных условиях тоже не упускают возможности добыть себе дополнительное питание, отнимая его у соседей. Вред, приносимый такими растениями-паразитами, не очень велик. Каких-либо признаков угнетения растений-хозяев, как правило, не наблюдается.

На второй ступени паразитические признаки у растений выражены более ярко.

Внешне они сохраняют все атрибуты цветкового растения, содержат хлорофилл в клетках и могут самостоятельно вырабатывать питательные вещества, но воду и минеральные вещества получают исключительно от растения-хозяина. Такова омела белая (Viscum album) — полупаразитическое растение из семейства ремнецветных.

Омела известна человеку с давних пор. Если бы нам довелось перенестись в далёкое прошлое — в начало нашей эры — и оказаться в одной из священных кельтских дубрав, мы могли бы стать свидетелями таинственных обрядов, связанных с поклонением омеле.

Кельты считали, что ветки омелы охраняют их дома от злых сил, из листьев этого растения они готовили волшебный напиток. До сих пор в Англии и во Франции под Рождество можно увидеть над дверями домов веточку омелы.

В нашей стране омела белая встречается на юге, юго-западе европейской части и на Кавказе. Шаровидные её кусты достигают 1 м в диаметре и живут до 40 лет. Они особенно хорошо заметны на деревьях в зимнее время года, когда растения-хозяева стоят без листьев. Чаще всего омела поселяется на деревьях лиственных пород: тополь, ива, яблоня, груша, боярышник, липа, клён, берёза, вяз. Реже её можно встретить на дубе, грецком орехе, грабе, белой акации. Другая раса этого растения предпочитает хвойные деревья: пихту, сосну, можжевельник и лиственницу.

Омела — двудомное, реже однодомное растение. Её цветки, очень мелкие и невзрачные, опыляются насекомыми или ветром. Цветение наступает в марте—апреле, а плоды созревают к сентябрю. Плод — сочная ложная ягода до 1 см в диаметре с одним-двумя семенами, окружёнными клейкой массой. Сначала ягоды имеют зелёную окраску, затем становятся белыми (отсюда и название вида). Для человека они несъедобны, но птицы с удовольствием склёвывают спелые ягоды, способствуя распространению растения.

Семена, пройдя через пищеварительный тракт птиц, сохраняют всхожесть и остаются клейкими. Но, упав вместе с птичьим помётом на землю, они погибают, а прилипшие к ветке дерева имеют шанс прорасти. И этот шанс тем больше, чем ближе расположена ветка к периферии кроны: здесь много солнечного света, который является необходимым условием для прорастания.

Но, пожалуй, самый оригинальный представитель этого рода обитает в Индии. Это омела ожереловая, паразитирующая на омеле восточной, которая в свою очередь растёт на дереве-хозяине.

Паразитируя на деревьях, омела может ослаблять их и даже вызывать суховершинность, а может прожить несколько десятков лет, не причиняя значительного вреда растению-хозяину. В мировой практике даже известен опыт выращивания омелы в качестве декоративного растения на соснах.

Третья ступень. Потаённица из подземелья

Растения-паразиты третьей ступени теряют способность к самостоятельному питанию. Они ещё имеют стебель с листьями (хотя и видоизменёнными), но уже лишены хлорофилла, поэтому полностью получают пищу от хозяина. К числу таких растений относятся заразиха и петров крест.

Незваный гость вскоре был определён, сфотографирован и удалён из горшка. И тут заразиха удивила ещё раз: оказалось, что значительная часть растения-паразита скрывается в почве. Стебель заразихи своим расширенным основанием, напоминающим по форме ногу слона, буквально прирастает к корням комнатного растения.

Заразиха (Orobanche) — родовое название растения. В семействе заразиховых — около 150 видов, произрастающих в умеренных и субтропических поясах. В нашей стране эти растения встречаются преимущественно в южных районах.

Для питания заразихи, так же как и марьянники, используют гаустории. Внедрение гаусториев в ткани будущего кормильца происходит в результате воздействия специальных ферментов, разрушающих их клетки. Часть корня ниже соединения отмирает, и создаётся впечатление, что тело паразита и есть естественное продолжение корневой системы хозяина.

Заразихи наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Бороться с ними очень трудно. Самый верный способ — выводить сорта культурных растений, устойчивые к этому виду паразитов.

Не менее коварен петров крест (Lathraea) — род многолетних длиннокорневищных растений семейства норичниковых. В мире известно 5—7 видов этого растения, распространённых преимущественно в умеренном поясе Евразии. В нашей стране встречается лишь один вид — петров крест чешуйчатый, или обыкновенный (Lathraea squamaria).

Подобно заразихе, петров крест не содержит в тканях хлорофилла, поэтому получает питательные вещества от растения-хозяина. В роли хозяина чаще всего выступает орешник, но петров крест может паразитировать и на корнях других широколиственных деревьев — липы, ясеня, ольхи, тополя. Поэтому и встретить его легче всего в тенистых широколиственных и елово-широколиственных лесах и кустарниках в европейской части и на Кавказе.

Но даже зная места обитания, найти петров крест нелегко. Бóльшую часть года растение ведёт скрытый образ жизни, и обнаружить его можно лишь при перекапывании почвы. Растение в это время имеет вид длинного разветвлённого корневища, может уходить глубоко под землю и занимать внушительные пространства. Вес взрослого экземпляра достигает порой нескольких десятков килограммов. На конце корневища — округлое расширение, охватывающее корень орешника. От корневища отходит множество корней, заканчивающихся присосками. Толстые белые корневища петрова креста примечательны тем, что вся их поверхность густо покрыта видоизменёнными листьями, напоминающими маленькие мясистые ковшики. Они плотно прилегают друг к другу и придают растению своеобразный вид. Отсюда его видовое название — чешуйчатый. Настоящих листьев у этого растения нет. А название рода — петров крест — становится понятно, если взглянуть на крестообразное ветвление корневищ.

Петров крест загадал биологам не одну загадку. Больше всего споров было вокруг строения его листьев-чешуй. Растение обвиняли даже в хищничестве и причисляли к насекомоядным, поскольку внутри его листьев есть полости, образованные завёрнутыми вниз краями и покрытые изнутри желёзками, чем-то напоминающими желёзки насекомоядных растений-хищников. Нередко в этих полостях находят остатки погибших насекомых. Однако, как выяснили, эти желёзки необходимы растению для выделения большого количества воды, которая нужна для поддержания высокой концентрации сока в клетках. Именно благодаря этому питательные вещества из клеток хозяина перекачиваются в корневища паразита.

Подземное существование петрова креста продолжается в течение десяти месяцев. И только весной побеги этого растения на несколько недель показываются на поверхности земли, да и то лишь с одной целью — отцвести и дать семена. Насекомых-опылителей, в особенности шмелей, цветки привлекают тонким ароматом. Опыляются они пыльцой, принесённой с других цветков, успевших распуститься раньше.

Если шмелей мало и часть цветков осталась неопылённой, к моменту их отцветания тычинки вырастают настолько, что пыльники заметно выступают за край венчика. Теперь уже ветер переносит созревшую пыльцу на молодые цветки с пестиками, готовыми её принять. В нижней же части побега цветки могут так никогда и не выйти из почвы и остаться нераскрывшимися, в них происходит самоопыление.

Цветение этого растения продолжается недолго. На месте цветков вскоре образуются небольшие плоды-коробочки, вскрывающиеся двумя створками.

Один плодоносящий побег может приносить в год до 50 тысяч мелких чёрных семян, напоминающих семена мака. Созревают и осыпаются они очень быстро. Сразу после этого надземные побеги отмирают. А семена рассеивает ветер, может разносить их и вода. Те же, что образовались в подземных коробочках, останутся рядом с материнским растением. Но из всех семян лишь немногие дают жизнь новым растениям, основная же их масса погибает. Правда, размножается петров крест не только семенами, но и вегетативным путём, разрастаясь в почве корневищами.

Прорастание семян происходит так же, как у заразихи, — под воздействием ферментативных веществ, выделяемых растением-хозяином.

Густой завесой суеверий окутан петров крест. По древним поверьям, это растение обладает магическими свойствами для защиты от тёмных сил. Его использовали при поиске заговорённого клада, зашивали в ладанки вместе с чабрецом, чтобы уберечься от злых духов. На Руси считалось, что петров крест приносит удачу. А какими яркими эпитетами наградил его народ! Скрытый чешуйчатник, потаённица, царь-трава.

Четвёртая ступень. Царица Суматры

На четвёртой ступени царствует чудо-цветок раффлезии. Его открыли в 1818 году сэр Томас Стэмфорд Раффлз и доктор Джозеф Арнольд.

Семейство раффлезиевых насчитывает 12 видов, произрастающих на полуострове Салака, островах Суматра, Ява, Калимантан, а также на островах Филиппинского архипелага. Раффлезия Арнольда (Rafflesia arnoldii) встречается только на Суматре. Все мы помним её из школьного курса ботаники. Её гигантский цветок имеет почти метровый диаметр. Вес такого цветка достигает 5 кг. Мясо-красный цвет и запах гнили привлекают к нему насекомых-падальщиков, которые и обеспечивают перекрёстное опыление. У раффлезии нет ни корней, ни стеблей. Короткая толстая цветоножка сидит прямо на корнях лианы циссуса, которые тянутся по поверхности почвы. Бутоны и цветы раффлезии можно было бы принять за цветение циссуса, но цветки никогда не распускаются на корнях. А где же само растение?

Сам же организм раффлезии существует лишь в виде тончайшей прослойки клеток, располагающейся среди внутренних тканей хозяина. Естественно, нет у раффлезии и хлорофилла. Тяжи чуждых лиане клеток, похожие на грибной мицелий, высасывают из циссуса питательные вещества. В конце концов корни лианы отмирают, и растение погибает. Но к этому времени в мясистых плодах раффлезии уже вызревает огромное количество семян. Попав на корни растения-хозяина, они образуют проростки, которые проникают под кору и дают начало клеточным тяжам.

В мире растений есть и другие проявления паразитизма. Основная масса паразитов встречается среди грибов и бактерий. Но совсем неизвестны паразитические формы мхов, папоротникообразных и голосеменных.

Растения-паразиты занимают важное место в сложившихся экосистемах и поддерживают хрупкое видовое равновесие в природе, оставаясь при этом достаточно уязвимыми, требующими охраны и дальнейшего изучения.

Читайте также: