К паразитическим грибам относятся фитофтора

Грибы-паразиты представляют собой форму межвидовых взаимоотношений, в ходе которых одни виды используют в качестве среды обитания другие. Такая взаимосвязь имеет пагубные последствия. Со временем организм-хозяин, на котором развиваются грибы-паразиты, разрушается и погибает.

Общие понятия

Зона распространения этих организмов не ограничивается растительностью. Существуют грибы-паразиты человека, которые способны вызвать очень тяжелые болезни. Они требуют своевременного лечения, поскольку могут привести к серьезным последствиям. Существуют и такие грибы-паразиты растений, которые поражают различные виды сельскохозяйственных культур.

Природа грибов-паразитов

Грибы-паразиты имеют немного ферментов, поэтому они поражают только конкретные виды животных и растений. Некоторые из них способны произрастать только на определенных сортах представителей растительного мира. Гриб, относящийся к паразитам, чаще всего привязан к определенным субстратам. Такое свойство этого организма называется специализацией.

Виды грибов-паразитов

Грибы-паразиты подразделяются на два вида.

-

Облигатные грибы (головневые, ржавчинные, мучнеросные), отличающиеся своей узкой специализацией. Они имеют ограниченный круг потенциальных хозяев. Они потребляют только специфический набор необходимых питательных веществ. Продолжительность жизни этих паразитов напрямую зависит от жизнедеятельности хозяина. Именно поэтому их взаимоотношения (циклы развития) согласованы. При этом к моменту смерти хозяина паразит успевает сформировать зимующие споры. Эти грибы проникают в растение с помощью гиф (нитевидных образований), напоминающих паутину. Они заражают хозяина через ранки, устьица, кутикулу, эпидерму. Гифы ветвятся, продвигаются вглубь растения по межклеточникам. В процессе своей жизнедеятельности такие грибы выделяют ферменты – пектиназы. С их помощью они разрушают межклеточное вещество хозяина, освобождая дорогу органам в ткани растения. С помощью особых присосок – гаусторий - они проникают в клетки и поглощают из них питательные вещества. Их особенностью является то, что плазмолеммы не погибают и не разрушаются.

Разнообразие грибов-паразитов

Грибы-паразиты растений и других живых организмов объединяют в экологическую группу, насчитывающую почти 2000 видов. Большинство из них относятся к дейтеромицетам и аскомицетам. Поскольку эти паразиты по-разному взаимодействуют с организмом своего хозяина, то взаимоотношения между ними подразделяют на две группы болезней.

- Микозы, которые развиваются под действием прямого паразитизма патогенных микроорганизмов. В них выделяют 2 группы. К ним относятся дерматомикозы, развивающиеся на поверхности покровов живого организма, и глубокие (системные) микозы, поражающие внутренние органы.

- Микотоксикозы, представляющие собой отравления, вызванные влиянием образованных патогенными микроорганизмами токсинов. Они могут быть вызваны употреблением продуктов, на которых имелись токсические грибы.

Микро- и макропаразиты

Грибы-паразиты делятся на 2 основных категории.

- Микропаразиты, которые размножаются внутри тела своего хозяина или в его клетках. Они относятся к классу хитридиомицетов. Встречаются в водорослях, других грибах, беспозвоночных животных, на корнях наземных растений.

- Макропаразиты, растущие в теле своего хозяина, но размножающиеся с помощью особых форм. Со временем они покидают организм носителя. К этой категории относятся такие представители, как аскомицеты (например спорынья), дейтеромицеты, оомицеты (фитофтора), базидиомицеты (трутовик).

Головневые грибы

Отдельное место занимают головневые грибы-паразиты, названия которых знакомы только специалистам. Эти патогенные микроорганизмы поселяются на высших растениях. Такой гриб, относящийся к паразитам, как базидия четырехклеточная, вырастает из телиоспоры, называемой головней, или хламидоспорой. У нее диокариотический и межклеточный мицелий. Эти грибы-паразиты пронизывают побеги хозяина насквозь. Во время спороношения их мицелий распадается на головневые споры, которые имеют темную окраску. Пораженные этим паразитами растения выглядят обугленными.

Споры этих паразитов прорастают весной. При этом они могут поражать разные части растения. Со временем они делятся редукционно, вследствие чего образуется промицелий – базидии со спорами. Они имеют различный половой признак. Головневые грибы вызывают гипертрофию тканей растения. Они паразитируют на хлебных и злаковых культурах, таких как пшеница, ячмень, овес, кукуруза, просо. Споры головни попадают в землю и на зерно во время уборки урожая, а после весеннего посева активно развиваются на молодом растении. Они замедляют рост и снижают урожайность злаков, питаясь их соками. Для предотвращения появления этих грибов-паразитов перед высевом посадочный материал обрабатывают специальными препаратами. В дикой природе головня встречается и на других растениях семейства злаковых.

Спорынья

Данные грибы-паразиты, названия которых знакомы каждому фермеру, паразитируют на ржи и различных дикорастущих злаках. Спорынью еще называют маточными рожками из-за характерных искривленных твердых образований, развивающихся на цветках колоса ржи. Эти разрастания представляют собой склероции паразита, являющиеся продолговатыми или трехгранными сплетениями грибницы. Они имеют черно-фиолетовую окраску. В некоторых случаях они покрываются легко стирающимся белесым налетом. Их размер составляет до 3 см в длину и до 6 мм в ширину. Склероции спорыньи, развивающиеся на разных видах злаковых растений, могут иметь иную форму и размер. Зараженная спорами завязь цветка со временем разрушается. Вместо зерен в колосе образуются покоящиеся стадии гриба – склероции, которые с легкостью перезимовывают до весны.

Ржавчинные, или лукнициевые грибы

Этими грибами-паразитами являются микроорганизмы, развивающиеся на надземных органах растений. Большая их часть погибает в момент отмирания растений, но в природе существуют и многолетние виды этих микозов. Так, некоторые из них легко переносят зиму в корнях. Ржавчинные грибы имеют тяжи мицелия, которые располагаются между клеток хозяина. Они встречаются практически повсеместно и могут поражать папоротниковидные и цветковые растения. Эти паразиты имеют 5 стадий развития, причем на одном растении они могут сосуществовать одновременно.

Грибы-паразиты сельскохозяйственных культур

Помимо спорыньи, ржавчины и головни, поражающих злаковые культуры, в природе существует огромное количество грибов, паразитирующих и на других сельскохозяйственных растениях. К ним относятся такие опасные заболевания, как фитофтора, фузариоз, ольпидиум ("черная ножка"), мучнистая роса, синхитриум ("рак картофеля"), гнили, ботритис, парша и многие другие. При этом они поражают различные виды культур, нанося огромный ущерб народному хозяйству. Такие грибы-паразиты могут развиваться на различных частях растений. Причем они поражают не только однолетние овощи, но и многолетние кустарники и деревья. Для предотвращения появления и борьбы с грибковыми заболеваниями используются различные фунгициды. В некоторых случаях лечение не приносит ожидаемого результата. В этом случае растения, пораженные грибами-паразитами, вырываются с корнем и сжигаются. Иногда может потребоваться и обеззараживание почвы раствором фурацилина или тепловой обработкой, поскольку споры некоторых грибов-паразитов могут сохраняться в почве очень долго.

Трутовики

Они разрушают древесину, принося тем самым огромный ущерб зеленым насаждениям. Споры трутовиков проникают в растение через ранки на коре, морозобоины, солнечные ожоги, повреждения веток. Они довольно быстро развиваются, и грибница проникает во все ткани дерева. От момента заражения спорами до образования взрослого плодового тела в зависимости от его вида проходит всего несколько лет. Со временем растения-хозяева гриба превращаются в труху. Они не пригодны для дальнейшей переработки. Древесина становится хрупкой, и пораженные деревья часто ломаются от сильного ветра.

Грибы-паразиты насекомых

Несмотря на то, что большинство грибов-паразитов наносят растениям, рыбам, животным большой урон, некоторые из них успешно используются для уничтожения вредных насекомых. В природе есть энтоморфные микозы, которые способны вызывать массовую гибель комаров, мух, саранчи, тли. Специалисты на основе их спор разработали новейшие препараты для борьбы с такими вредителями.

Грибы-паразиты рыб и животных

Огромное количество грибов поражает рыб, животных и даже человека. Так, например, сапролегния является паразитом рыб. При этом их тело покрывается плесенью. Рыбы становятся вялыми и быстро гибнут. Причем это заболевание очень заразно.

Грибы-паразиты животных приводят к развитию таких заболеваний, как микозы. Эти патогены могут развиваться практически во всех тканях. Их можно встретить в дыхательных путях, между пальцев ног, в ушных раковинах, на коже, ногтях, волосах. Такие грибки могут вызывать различные заболевания, при первых признаках которых следует обращаться к врачу-дерматологу.

Из огромного количества грибов-паразитов только около 100 их видов являются опасными для человека. Их споры могут вызывать микоаллергозы, кашель, насморк, бронхиальную астму. В организме очень ослабленных людей могут возникать и грибковые инфекционные процессы, такие как отит (воспаление уха), бронхит, синусит (микоз придаточных пазух носа), пневмония. В зависимости от вида патогена инфекционный процесс может называться пенициллезом, мукорозом, аспергиллезом, кандидозом.

Грибки-паразиты вызывают у человека разнообразные отклонения:

- инфекции (микозы);

- микотоксикозы (отравление ядами от жизнедеятельности грибов);

- аллергию (микоаллергоз);

- острое отравление (мицетизм).

Специалисты еще различают такое состояние человека, как миконосительство. При нем в его организме имеется гриб-паразит, который никак не проявляет себя и не вызывает возникновения инфекционного процесса. Это связано с одним видом дрожжевых грибков рода кандида.

Грибы - царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов, имеющих ряд общих черт с растениями и животными, но и ряд особенностей, которые отличают их от упомянутых царств. По способу питания грибы могут быть сапротрофами и паразитами.

Ключевыми особенностями клетки гриба является наличие клеточной стенки из хитина. Запасным питательным веществом, как и у животных, служит гликоген. В пищевых цепях грибы занимают позицию редуцентов, разрушая органические вещества мертвых животных и растений. К фотосинтезу грибы не способны (у них отсутствуют пластиды - хлоропласты), неподвижны, дышат кислородом.

Некоторые грибы образуют плодовые тела, в обиходе называемые - грибы. Плодовое тело служит для образования спор в ходе полового процесса.

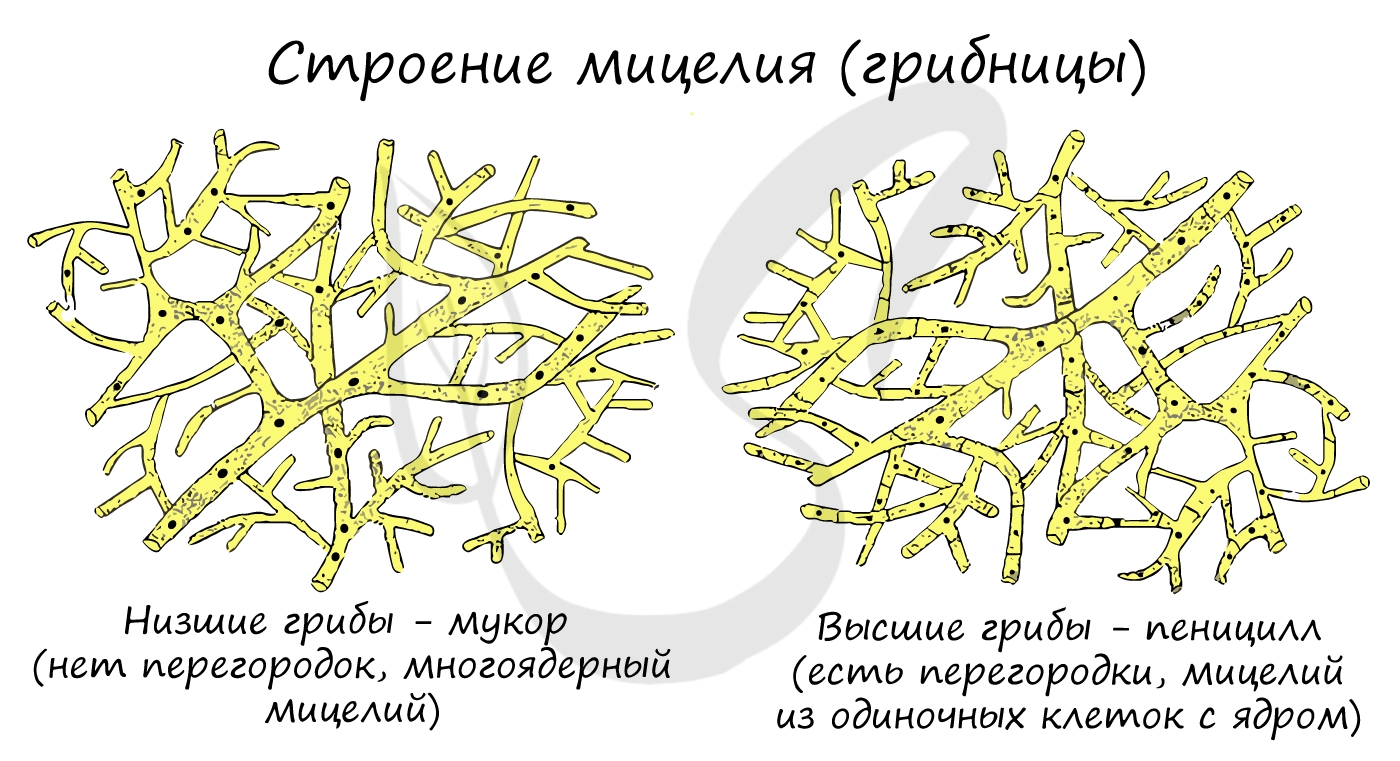

Тело гриба состоит из нитей - гифов, которые многократно переплетаются друг с другом, в результате чего образуется мицелий (греч. mykes - гриб), или грибница. Гифы гриба разрастаются в питательной среде, на субстрате, и представляют собой вегетативные органы гриба.

Рост гриба ни чем не ограничен, только размером самого субстрата. Таким образом, если мы представим себе буханку хлеба размером с земной шар и благоприятными условиями, то плесневый гриб, мукор, занял бы все это пространство, пока субстрат не закончился.

Гифы грибов, сплетаясь с корнями растений образуют микоризу (греч. mykes - гриб + rhiza - корень), или грибокорень. Это особая форма взаимоотношений между видами - симбиоз (точнее - мутуализм), при котором оба организма извлекают взаимную выгоду из отношений.

Гифы гриба увеличивают площадь всасывания воды из почвы для растения: гриб делится водой с зеленым другом)) А растение в процессе фотосинтеза создает органическое вещество, которым делится с грибом, что оказывается весьма полезно для него.

Сходство между грибами и животными заключается в следующем:

И для животных, и для грибов характерен гетеротрофный тип питания - поглощение готовых органических веществ.

Продукт обмена веществ

Как и у животных, конечным продуктом обмена веществ у грибов является мочевина.

В состав клеточной стенки грибов входит тот же биополимер (полисахарид) - хитин, который образует наружный скелет членистоногих.

Запасное питательное вещество

Запасным питательным веществом грибов и животных является гликоген.

В клетках грибов, как и животных, отсутствуют пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты - они встречаются только в клетках растений.

Все грибы подразделяются на высшие и низшие. Это разделение основано на строении мицелия: у низших грибов мицелий не имеет перегородок (неклеточный), гифы могут отсутствовать. К ним относятся мукор, фитофтора, стригущий лишай.

Высшие грибы имеют мицелий, разделенный перегородками (септами), могут образовывать плодовые тела. К высшим грибам относятся пеницилл, дрожжи, спорынья, шляпочные грибы.

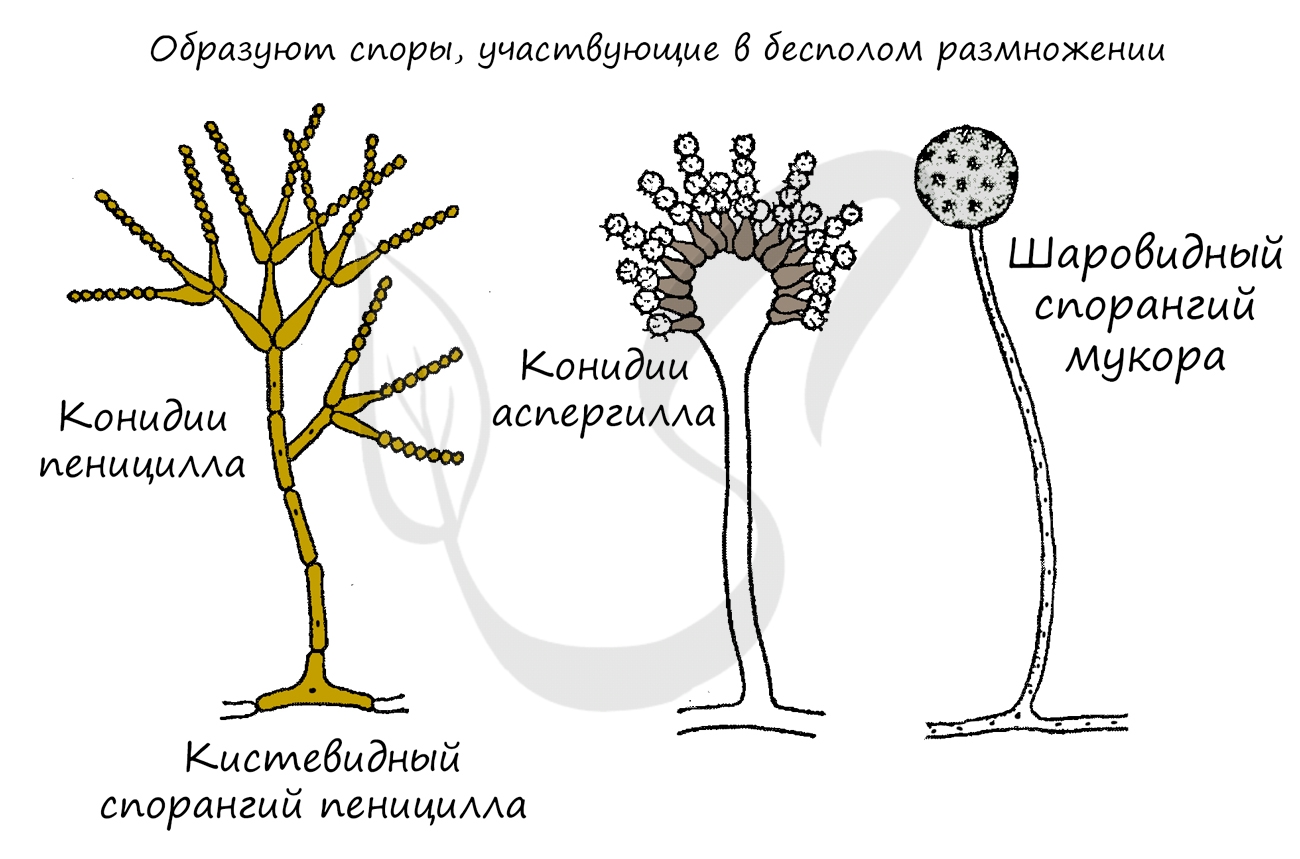

Возможно вегетативное, бесполое и половое размножение. Вегетативное осуществляется с помощью деления мицелия на отдельные части: из каждой части в дальнейшем разрастается гриб.

Бесполое размножение происходит благодаря спорообразованию. На концах гиф или в спорангиях (на конидиеносцах) образуются споры. Конидиеносцы представляют собой разветвленные концевые участки гиф. Спора, попав в благоприятную среду, прирастает и дает начало новому мицелию гриба.

Половое размножение заключается в образовании сперматозоидов в антеридиях и яйцеклеток в оогониях. После образования зиготы (2n) у многих грибов сразу же происходит зиготическая редукция - зигота делится мейозом, образовавшиеся клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом.

У сумчатых грибов в плодовых тела развиваются специальные сумки (аски), в которых образуются гаплоидные споры. Они прорастают в мицелий, на котором из антеридиев образуются сперматозоиды (n), а из овогний - яйцеклетки (n). При их слиянии образуется зигота (2n), которая три раза делится мейозом на 8 аскоспор (n).

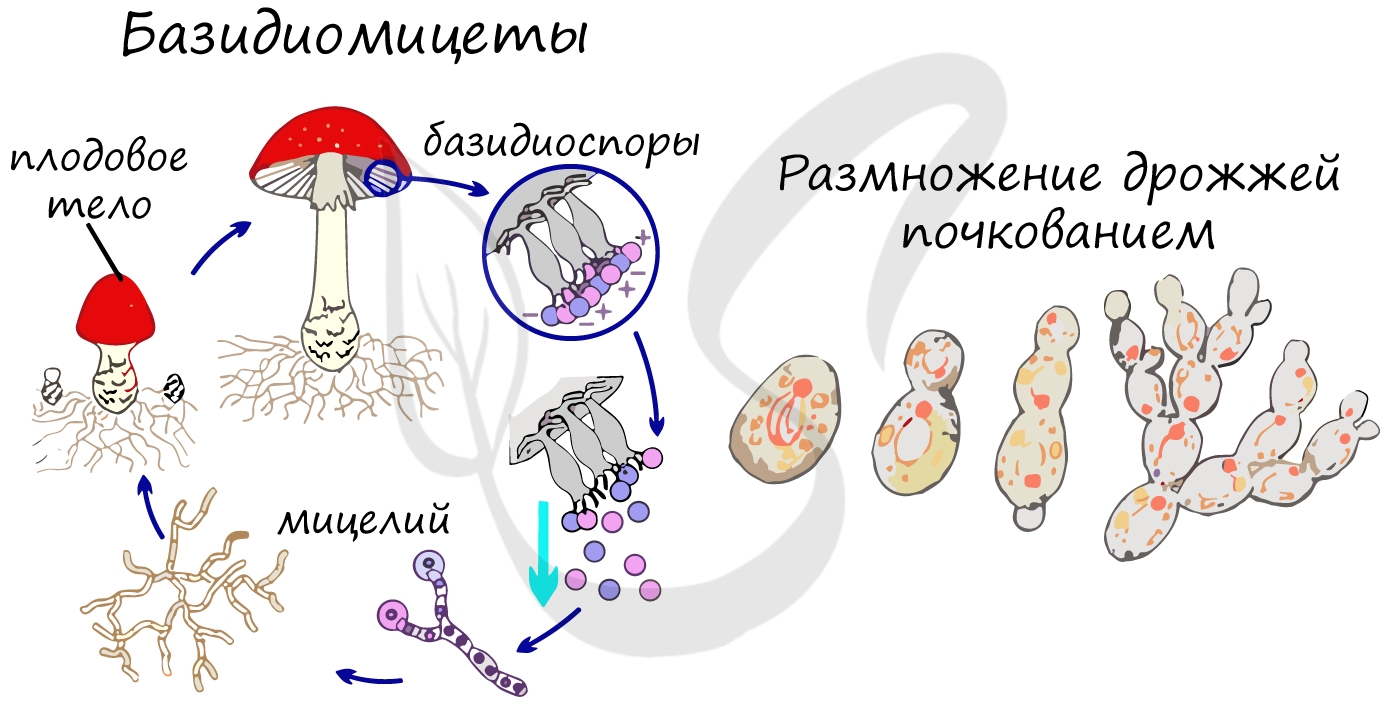

У базидиомицет (мухомор, сыроежка, подосиновик красный, подберёзовик, шампиньон, опенок, рыжик, лисичка) сумки отсутствуют. Размножение происходит с помощью базидиоспор, которые развиваются на базидиях открыто. У них происходит соматогамия - слияния 2 клеток вегетативного мицелия.

Особо отметим дрожжи, которые способны к почкованию. При почковании на клетке появляется утолщение, которое постепенно растет и превращается в полноценную дочернюю особь.

Около 30-40% грибов являются паразитами и возбудителями болезней растений и животных. Заболевания, которые вызывают грибы, носят название - микозы.

Среди возбудителей болезней культурных растений следует отметить:

-

Спорынья ржи

Паразитирует на злаковых растениях. При поражении растения на месте плодов (зерновок) вырастают черные образования - склероции, по своему строению являющиеся переплетениями гифов гриба. Спорынья может заразить новые растения, если ее споры достигнут завязи пестика.

Склероции содержат токсичные вещества, которые, если попадут в муку, могут привести к серьезному отравлению человека вплоть до летального исхода.

Эти грибы способны вызывать заболевания пшеницы, кукурузы, ржи. Внешне заболевание проявляется черными, кажущимися обугленными колосками, которые в действительности наполнены спорами гриба черного цвета.

Хлебная (линейная) ржавчина

В цикле развития этого паразита присутствуют два хозяина: "весенний" - барбарис, "летний" - пшеница и другие злаки. Споры характерного красно-ржавого цвета в количестве нескольких поколений образуются за одно лето.

Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл повторяется заново.

Гриб проникает в клетки растений и питается их содержимым, приводя к гибели растения. Внешне проявляется как белый пушок на листьях, клубнях (у картофеля). Со временем темнеет из-за разрушения клеток растения.

Мучнистая роса значительно снижает урожаи картофеля, томатов и других культурных растений.

Фитофтора относится к низшим грибам. Гриб проникает в клетки подземных и надземных органов растений, питается их содержимым, приводя к увяданию, усыханию и гибели растения. Внешне проявляется как пятнышки буро-серозного цвета, окруженные кольцом белого цвета.

Фитофтора снижает урожаи картофеля, баклажанов, томатов, перца, клубники и других культурных растений.

Шляпочные грибы особенны тем, что помимо грибницы способны образовывать плодовые тела, которые состоят из шляпки и ножки. Нижняя сторона шляпки может напоминать отверстия тонких трубочек или пластинок.

Из-за такой разницы во внешнем виде все грибы делятся на трубчатые и пластинчатые. К трубчатым грибам относятся: подберезовик, масленка, белый гриб. К пластинчатым: опенок, сыроежка, рыжики, шампиньоны, волнушки.

На пластинках и трубочках образуются споры, которые падают на землю и, попав в благоприятные условия, прорастают в мицелий. Из мицелия вновь вырастает плодовое тело.

Разветвленные гифы гриба всасывают из почвенного раствора необходимые воду и минеральные вещества. Часто грибы могут расти только образовав микоризу с корнями деревьев, для них такой симбиоз - единственный источник органических веществ.

В то же время другим грибам, например шампиньонам, образование микоризы совершенно необязательно. Эта особенность физиологии делает шампиньоны отличным вариантом для искусственного разведения.

Среди шляпочных грибов выделяют съедобные грибы (волнушка, сыроежка, лисичка, масленок) и ядовитые. Наиболее ядовиты следующие грибы: бледная поганка, мухоморы, ложные лисички, ложные опята.

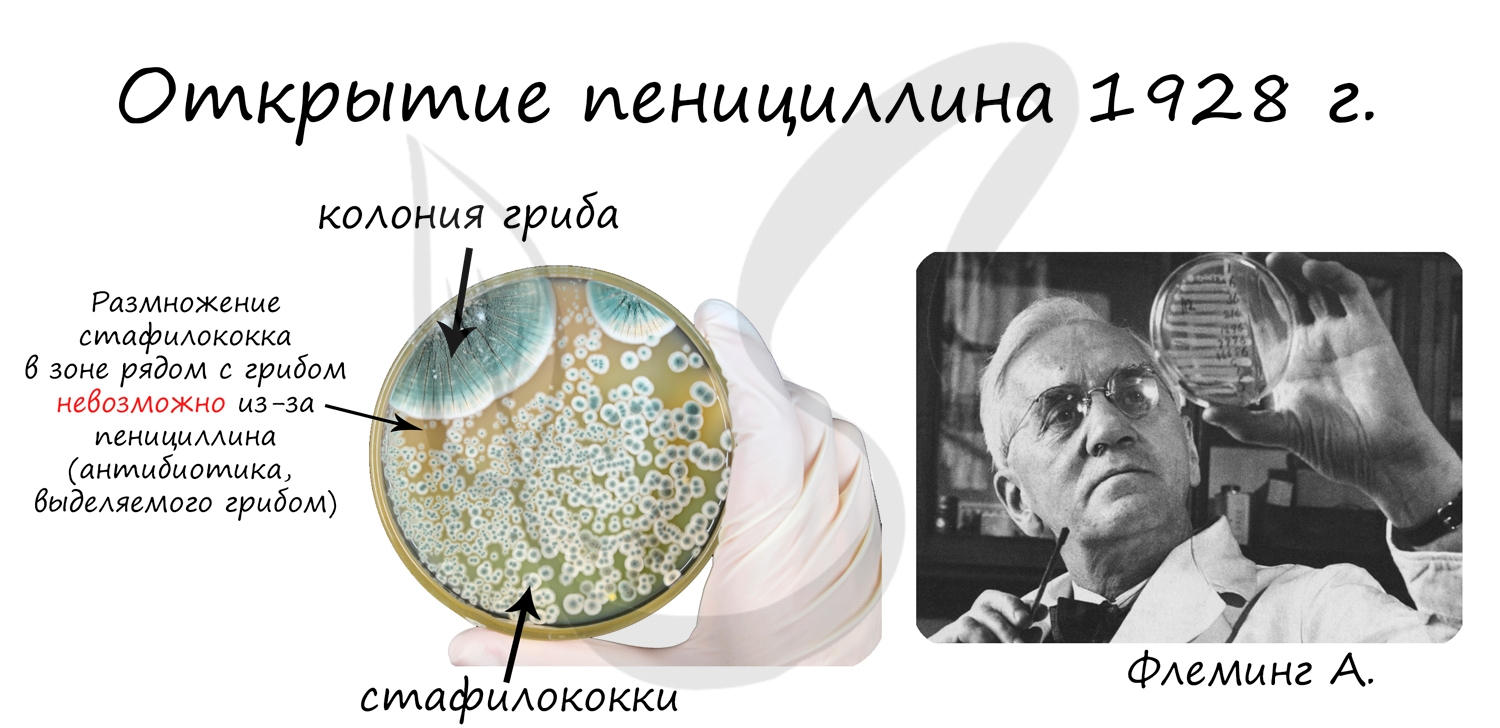

Открытие пенициллина - первого антибиотика, вырабатываемого грибом пенициллом - чистая случайность, спасшая десятки миллионов жизней! Эта "революция" случилась 28 сентября 1928 года, в лаборатории блестящего исследователя (и к счастью - чрезвычайного растяпы!) Александра Флеминга.

В августе 1928 он отправился в отпуск с семьей, и неопрятно положил в углу своего стола лабораторную посуду с колониями стафилококка. Вернувшись из отпуска 3 сентября 1928 года, он обнаружил, что на одной пластине со стафилококками появились плесневые грибы.

Удивительно, но стафилококки погибали и не могли расти и размножаться вокруг плесени. Неизвестное химическое вещество (позднее названное пенициллином) останавливало размножение бактерий. Это было открытие первого антибиотика, который показал потрясающий результат: стало возможным лечение многих инфекционных болезней, больные обретали вторую жизнь с помощью гениального изобретения природы - антибиотиков.

Лишайники - группа организмов, которые образованы облигатным симбиозом гриба и водоросли (возможен вариант цианобактерии и гриба). Среди лишайников различают:

- Накипные (корковые) - практически неотделимы от субстрата, срастаются с ним

- Листоватые

- Кустистые

Хочется предупредить частую ошибку. В тундре произрастает олений мох - на самом деле никакой он не мох! Это лишайник, по-другому олений мох называется ягель. Этот кустистый лишайник служит основным источником корма для северных оленей.

Лишайники являются маркером: они растут преимущественно в экологически чистых местах, в городских условиях встречаются редко.

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Фитофтороз – одна из самых известных болезней растений. О его существовании знают даже те, кому доводилось выращивать только пластиковый кактус в горшке перед монитором. Именно фитофторе мы обязаны многими событиями мировой истории, но об этом ниже.

Фитофтора в основном поражает растения семейства Пасленовые – томат, картофель, перец, баклажан, табак и т.п. Для этих культур она очень опасна: при благоприятных условиях болезнь может полностью уничтожить урожай помидоров, картофеля и баклажана. Помимо Пасленовых, инфекция может развиваться на гречихе, клещевине и садовой землянике (клубнике).

История

В Европе и США фитофтороз был практически неизвестен до 1840-х годов, а потом почти одновременно появился и тут, и там. Волна эпифитотий была настолько разрушительной, что во многих странах Европы начался голод. Особенно досталось Ирландии, в которой картофель был к тому времени одним из важнейших продуктов. Фитофтора практически полностью уничтожала урожай картофеля ежегодно с 1845 по 1849 годы. Несмотря на помощь правительства и многочисленных благотворителей, сотни тысяч ирландцев оказались буквально на грани выживания. Этот эпизод получил название Великого голода или Ирландского картофельного голода.

Возбудитель фитофторы

Возбудитель фитофтороза – микроорганизм Phytophtora infestans. Раньше он считался грибом, но сегодня всю группу Оомицетов рассматривают не в рамках царства грибы, а выносят в царство Протисты.

- род Phytophtora (Фитофтора)

- сем. Pythiaceae (Питиевые)

- пор. Peronosporales (Пероноспоровые)

- класс Oomycota (Оомицеты)

- царство Fungi (Грибы) по старой классификации или Protista (Протисты) по новой

Оомицеты, включая представителей рода Phytophtora, отличаются от грибов четырьмя главными особенностями:

- их мицелий не разделен перегородками на отдельные одноядерные клетки (за исключением перегородок, которые отделяют органы размножения);

- клеточная стенка оомицетов состоит не из хитина, а из глюкана и целюллозы;

- лизин у оомицетов синтезируется так же, как у растений, а не как у грибов;

- структура митохондрий у возбудителя фитофтороза не совсем такая, как у грибов.

Мицелий фитофторы прорастает внутрь растений через устьица и или механические повреждения и развивается в межклеточном пространстве внутри листьев, стеблей и плодов (а при поражении картофеля – еще и внутри клубней). Клетки мицелия, выделяют ферменты, разрушающие клеточную стенку растений. Специальные ответвления мицелия, которые называются гаустории, проникают внутрь клеток и используют их питательные вещества для поддержания и развития патогена.

Цикл развития

Возбудитель фитофтороза зимует в виде ооспор в почве, на растительных остатках, на семенах (в случае с томатом и баклажаном) и в виде мицелия внутри клубней (в случае с картофелем).

Весной при повышении влажности и температуры ооспоры прорастают, формируя ростковые трубки. На концах трубок формируются спорангии. В них развиваются подвижные зооспоры со жгутиками.

Во время дождя или тумана зооспоры активно или пассивно попадают на незараженные участки растений (это могут быть листья, стебли и или клубни) и прорастают, образуя новый мицелий, который развивается в межклетниках. Со временем мицелия прорастает через всю ткань лист или стебля и образует зооспорангиеносцы, которые прокалывают эпидермис или проходят через устьице и выходят наружу.

- подвижные жгутиковые зооспоры – это происходит при температуре 4…12ºС. Подвижные зооспоры могут смываться дождем и переноситься ветром с каплями тумана, заражая все вокруг;

- росток – так обычно происходит в теплую погоду. В этом случае новый мицелий формируется рядом со старым.

Этот простой бесполый цикл развития фитофторы может происходить в течение сезона очень много раз. Количество спор, образуемых в ходе размножения возбудителя просто огромно: подсчитано, что на гектаре картофеля при наличии 40 пятен на кусте ежедневно образуется 8•1012 спорангиев, и каждый формирует несколько десятков зооспор или новый росток. Запомните эту цифру, она еще встретится ниже.

Помимо бесполого, у Phytophtora infestans, есть и половое размножение. Для него необходимо, чтобы в популяции были экземпляры двух типов спаривания – они условно называются А1 и А2. Один образует оогонии (это источник женских гамет), а второй – антеридии (это источник мужских гамет). После слияния половых клеток образуется ооспора с толстой оболочкой, которая способна пережить продолжительную засуху, а у некоторых рас фитофторы еще и низкую температуру. К сожалению.

Признаки фитофтороза у растений

На листьях и стеблях фитофтороз проявляется в форме коричневых, маслянистых с виду пятен, которые со временем разрастаются и чернеют. При высокой влажности воздуха на нижней стороне листьев и иногда на стеблях на границе пораженной и здоровой ткани можно видеть полосу серого налета - это зооспорангиеносцы со спорангиями. Пораженная ткань при высокой влажности воздуха загнивает, при низкой – высыхает и начинает крошиться.

На клубнях картофеля поражение имеет вид немного вдавленных бурых пятен. Пораженная мякоть коричнево-бурая. Пораженные участки могут проходить через всю толщу клубня.

Подробные описания симптомов болезни на разных культурах с многочисленными фото и т.п. вы можете найти в других материалах этого раздела.

Почему не существует устойчивых к фитофторе сортов?

Как вы помните, на гектаре картофеля может образовываться до 8•10 12 спорангиев ежедневно. Вероятность случайно мутации по каждому отдельному локусу обычно оценивается 1•10 -9 . Это значит, что на каждом гектаре ежедневно появляется не меньше 1000 мутаций по каждому локусу, а общее число новых форм и комбинаций просто не поддается подсчету. Благодаря огромному количеству новых признаков и их комбинаций фитофтора легко приспосабливается к любым механизмам устойчивости. Поэтому устойчивого сорта хватает от силы на один-два сезона. Даже с учетом возможностей генной инженерии новые сорта создаются медленнее, чем фитофтора создает опасные для них расы и штаммы.

Как же бороться с фитофторозом?

Увы, единственным эффективным способом борьбы с фитофторозом являются химические обработки. Правильно применяемые фунгициды разной природы, от простой бордосской жидкости до современных системных препаратов, способны снизить вредоносность болезни на всех культурах до приемлемого уровня. Ничего другого наука предложить не может.

Почему мы создали целый раздел?

Для создания полноценного руководства по профилактике и защите какой-либо культуры от конкретной болезни обычно хватает одной большой статьи и пары-тройки заметок об эффективности препаратов. Некоторые (парша яблони, ложная мучнистая роса огурца или кладоспориоз томата) - требуют публикации десятка материалов, в которых будет рассказано о возбудителе и борьбе с ним в разных регионах. Этого достаточно, чтобы любой садовод любитель получил исчерпывающие рекомендации.

С фитофторой все гораздо сложнее. О ней написаны сотни книг на разных языках мира. В сельскохозяйственных журналах опубликованы тысячи материалов о физиологии патогена, особенностях его развития на помидорах, картофеле и других культурах, препаратах, их эффективности, особенностях применения в любых климатических условиях и т.п. Подробно рассказать об этой болезни ни в одном, ни в пяти, ни в десяти материалах невозможно – поэтому мы решили создать для фитофтороза отдельный раздел. В нем будут публиковаться статьи о биологии Phytophtora infestans, особенностях поражения разных культур и борьбе с фитофторозом на этих культурах. Я полагаю, что в течение двух-трех лет мы сможем создать достаточно полную и полезную для наших читателей коллекцию материалов со справочной информацией, фото и видео.

Читайте также: