Эхинококкоз у кошек что это такое

Эхинококкоз (Echinococcosis) – хроническое паразитарное заболевание млекопитающих и человека, вызываемый личиночной стадией цестоды Echinococcus granulosus паразитирует в различных внутренних органах. Ленточная стадия развивается в тонком отделе кишечника дефинитивных хозяев – некоторых плотоядных и хищных млекопитающих. Эхинококкоз широко распространен в мире. Наиболее широко данным паразитарным заболеванием поражены животные и люди, проживающие в южных странах: Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Северная Африка, Южная Европа, юг США , Япония, страны бывшего СССР. На территории бывшего СССР эхинококкоз распространен главным образом, где развито овцеводство- Закавказье, Северный Кавказ, Казахстан, Киргизия, Узбекистан. На территории России эхинококкоз встречается в Краснодарском крае, Ставрополье, Башкортостане, Татарстане, Ростовской, Самарской, Волгоградской, Амурской, Магаданской, Камчатской, Омской, Томской, Челябинской и других областях.

Эхинококкоз причиняет владельцам животных значительный экономический ущерб. От больной овцы в среднем недополучают 10,4% мяса, 19% -жира, 57-62% субпродуктов, 9,5% шерсти.

Этиология. Возбудитель эхинококкоза – личиночная стадия цестоды Echinococcus granulosus – E. Unilocularis.

Морфологически развитые эхинококковые пузыри подразделяются на:

- E. Veterinorum – простой однокамерный пузырь с жидкостью и выводковыми капсулами, содержащими сколексы (протосколексы).

- E. Hominis- однокамерный пузырь, с развившимися вторичными и третичными (дочерние и внучатые) и т.д. пузырями, с капсулами и сколексами.

- E. Acephalocystis – в пузыре находится жидкость, но капсулы и сколексы отсутствуют; могут развиваться дочерние и внучатые пузыри без сколексов.

У свиней и овец из онкосфер E. granulosus могут развиваться многокамерные (псевдоальвеолярные) пузыри без сколексов.

Онкосферы переносят температуру от -30°С до +38°С. При температуре 10-26°С онкосферы на поверхности земли в тени сохраняют свою жизнеспособность в течении одного месяца, в то же время при облучении ультрафиолетовыми лучами солнца при температуре 18-50°С погибают в течении 1-5 суток. В травяном покрове при температуре 14-28°С они погибают не ранее, чем через 1,5 месяца. При низкой температуре онкосферы могут сохраняться в течение нескольких лет, но не устойчивы к высыханию.

У собак паразиты достигают половой зрелости и начинают отделять членики через 46-97 дней после заражения. Паразит в организме собак живет до 150- 205 дней, у лисиц свыше 6 месяцев. Подвижные членики, отделившиеся от тела паразита во внешней среде выделяют яйца, которые загрязняют собой траву, почву, шерсть, воду и т.д. Во влажное время года (осень, зима, весна) сохраняют жизнеспособность более 3 месяцев. В кишечнике промежуточного хозяина из яиц выходят онкосферы, проникают через стенку кишечника и гематогенным или лимфогенным путем разносятся по органам и тканям, где происходит процесс медленного развития до ларвальной (пузырчатой) стадии. Чаще всего при эхинококкозе поражаются печень, легкие, почки, селезенка. У свиней пузыри с выводными капсулами и сколексами развиваются не ранее 15 месяцев. У свиней – через 6-11 месяцев, в зависимости от состояния промежуточного хозяина. В одном эхинококковом пузыре может развиваться до 50 тысяч и более сколексов.

В дефинитивном хозяине из каждого сколекса может развиться половозрелый эхинококк.

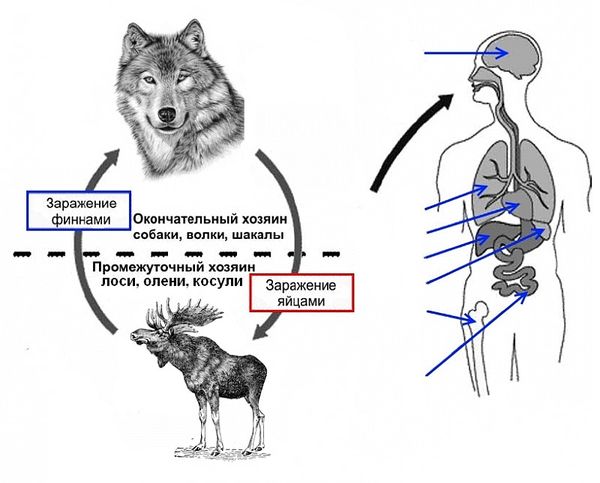

Эпизоотология. Источник возбудителя инвазии — дефинитивные хозяева, в основном: собаки, волки, шакалы и лисицы при эхинококкозе имеют второстепенное значение. Собаки заражаются эхинококкозом при поедании трупов павших животных или субпродуктов с эхинококковыми пузырями. Обычно эхинококкозом заражены собаки, содержащиеся при отарах и гуртах скота тех хозяйств, в которых не соблюдаются ветеринарно-санитарные правила убоя животных на мясо, вскрытия и утилизации трупов. К инвазии эхинококкоза восприимчивы промежуточные животные (овцы, крупный рогатый скот, свиньи, северные олени, реже верблюды, козы, лошади), заражение которых происходит алиментарным путем. Человек заражается в основном от собак. Эхинококковые пузыри встречаются у инвазированных животных круглогодично.

Циркуляция инвазии при эхинококкозе в природе проходит по схеме: источник инвазии (плотоядные животные, являющиеся окончательным хозяином) – внешняя среда, загрязненная онкосферами и члениками паразита — промежуточный хозяин (травоядные, всеядные животные, зараженные личинками) – незараженный окончательный хозяин.

Все должны знать, что человек – промежуточный хозяин – является биологическим тупиком.

Патогенез. Во время роста эхинококковые пузыри сдавливают и вызывают атрофию ткани и нарушают нормальные функции органов. Характер патологических процессов зависит от локализации и количества эхинококковых пузырей. При поражении печени происходит главным образом изменения в процессах пищеварения, наличие пузырей в легких приводит к расстройству дыхания. У свиней часто встречается альвеолярная форма эхинококкоза. При этом выделяемые личинками паразита продукты обмена веществ и другие вещества воздействуя на организм пораженного животного, вызывают у него токсические и аллергические явления. В том случае, когда происходит в печени разрыв паразитарного пузыря, развивается генерализованная форма эхинококкоза, когда зародышевые сколексы через печеночные и полые вены попадают в большой круг кровообращения и дают начало новым пузырям. При нагноение пузыря, прорвавшаяся жидкость вызывает у животного гнойный перитонит или плеврит с последующим смертельным исходом.

Иммунитет. У овец, крупного рогатого скота и свиней имеется выраженный возрастной иммунитет; наблюдается меньшая восприимчивость переболевших животных к повторному заражению. Защитные аллергические реакции при эхинококкозе проявляются у животных скоплением лимфоидных клеток и формированием соединительной капсулы вокруг растущего эхинококкового пузыря.

Клинические признаки. Эхинококкоз протекает хронически, без ярко выраженных симптомов. При локализации эхинококкового пузыря в легких в больного животного отмечаем одышку, продолжительный кашель. При поражении эхинококкозом печени – при пальпации отмечаем увеличение ее объемов и болезненность. При интенсивной инвазии больные животные худеют, отстают в росте и развитии, снижается их продуктивность.

Патологоанатомические изменения. При вскрытии или убое зараженных животных в печени, легких, реже в селезенке, почках, сердце, мышцах и других органах обнаруживаем характерные эхинококковые пузыри шарообразной формы, серовато – белого или желтоватого цвета, пузыри флюктуируют, полупрозрачные, наполненные жидкостью, в которой располагаются дочерние, а внутри последних внучатые пузыри со сколексами. Иногда дочерние пузыри формируются на наружной поверхности материнского пузыря. У крупного рогатого скота сколексов в пузырях может и не быть (ацефалоцисты), и они при поедании мясоядными животными не вызывают у последних инвазии.

Пузыри свободно лежат в соединительнотканной капсуле, от которой отделены тонким слоем бесструктурной некротической массы.

Диагноз у промежуточных хозяев (овец, кр. рог. скота, свиней) устанавливают с помощью иммунобиологических реакций (аллергическая сколексопреципитация, гемагглютинация, преципитация). В качестве аллергена при внутрикожной реакции используют свежую или законсервированную жидкость из развитого эхинококкового пузыря (проба Кассони) или полисахаридную фракцию (в разведении 1: 750), приготовленную из сколексов и зародышевой оболочки пузырей (овцам 0,2 мл, кр. рог. скоту 0,5-0,75 мл). Реакцию после введения читают через 2-3 часа. Реакция считается положительной, если на месте инъекции появляется припухлость шириной у овец — 2,5 см и больше, у крупного рогатого скота – 4,6 см и больше.

Пузыри эхинококков следует отличать от молодых тонкошейных цистицерков, развивающихся в печени. У собак эхинококкоз выявляют при обнаружении характерных члеников в свежевыделенных фекалиях, используют также диагностическую дегельминтизацию.

Лечение личиночного (ларвального) эхинококкоза у животных не разработано. Для дегельминтизации собак применяют бромистоводородный ареколин в дозе 0.0004 г/кг или феносал – 0,3- 0,5 г/кг, филиксан -0,2-0,4г/кг, камалу -1-6г на собаку, дронцит (празиквантел). После дачи антгельминтиков собак выдерживают на привязи в зависимости от применяемого препарата от 7до 18 часов.

Профилактика. В неблагополучных по эхинококкозу хозяйствах проводят комплекс мероприятий, направленных на разрыв биологического цикла развития возбудителя. Профилактика заключается в уничтожении эхинококкозных пузырей, освобождении собак от цестодоносительства.

Ветеринарные специалисты хозяйств, проводят профилактическую дегельминтизацию служебных собак с декабря по апрель каждые 45 дней, с мая по ноябрь – каждые 30 дней, остальных один раз в квартал.

Дегельминтизация должна проводится на специальных площадках, где выделенные от собак фекалии собирают в металлическую емкость и обезвреживают путем кипячения в течения 10-15 минут или заливаются 10%-ным раствором хлорной извести на 3 часа, почва в месте дегельминтизации обрабатывается 3%-ным раствором карбатиона (4 литра на 1м²).

Для предотвращения заражения собак проводят послеубойный ветеринарный осмотр убойных животных: органы пораженные личинками цестод уничтожают. Запрещается содержание и присутствие собак, кроме служебных, на территории боен, мясокомбинатов, убойных пунктов и площадок, в местах концентрации больных животных. Трупы животных отправляют на ближайший утильзавод, сжигают или сбрасывают в биотермическую яму. В каждой отаре должен быть специально оборудованный, обитый жестью герметический, запирающийся на замок ящик, для хранения трупов овец до того, как они будут ветспециалистами вскрыты или вывезены для утилизации.

Всех хозяйственно полезных собак берут на учет и регистрируют, выдают ветеринарный паспорт, где делается отметка о проведенных вакцинациях и дегельминтизациях. Владельцы собак не должны переводить собак из одной отары в другую без разрешения госветнадзора, покупать собак из другой местности без наличия ветеринарных сопроводительных документов (ветсправки формы №4 и ветсвидетельства формы №1-вет.). Среди населения проводится просветительная работа.

Медицинские мероприятия предусматривают выявление инвазированных эхинококкозом, путем проведения обследования декретированных групп (охотников, людей имеющих контакт с собаками, занимающихся обработкой пушнины, изготовлением меховых изделий, пастухов).

Личная профилактика эхинококкоза у людей состоит в том, чтобы ограничить контакт с собаками, особенно детей, после контакта с животными, а также после работы на своем приусадебном участке, сбора грибов и дикорастущих ягод тщательно с мылом мыть руки. Нельзя пить некипяченую воду из природных водоемов.

Эхинококкоз — бессимптомно протекающая болезнь овец, коз, свиней, оленей, собак, крупного рогатого скота, болеет и человек. Цестоды на личиночной стадии могут поражать печень, лёгкие, реже другие органы многих животных, и только эхинококкоз у собак вызывается паразитом на ленточной стадии. Собаки, волки, шакалы являются дефинитивными хозяевами.

Эхинококкоз — редкое хронически протекающее паразитарное заболевание

Паразит в разных климатических зонах приспособился к определённому кругу хозяев: на юго-востоке распространён овечий штамм, и круг его можно отобразить как собака — овца — собака. В европейской части страны штамм свиной, и круг другой: собака — свинья — собака. Интенсивность инвазии с юга на север снижается.

Возбудитель

Эхинококк (E. Granulosus larva) — пузырь с одной камерой. Наполнен он жидкостью, которая является питательной средой для сколексов (головок). Стенка пузыря состоит из двух оболочек. Наружная оболочка по составу близка к хитину. Внутренняя оболочка, нежная, тонкая, похожая на эмбриональную ткань. Именно она и продуцирует выводковые капсулы (дочерние пузыри). Выводковые капсулы отрываются и свободно плавают внутри пузыря, либо оседают на его дно.

Возбудитель эхинококкоза – личиночная стадия цестоды Echinococcus granulosus – E

Форма пузыря круглая, однако, в зависимости от органа и места расположения, может быть и иной. Количество пузырей варьирует от одного, до десятков и даже сотен. Сам пузырь покрыт капсулой, которую создаёт организм хозяина из соединительной ткани. Между капсулой и оболочкой паразита образовывается узкое пространство.

Ленточная стадия — это цестода до 6 мм в длину, состоящая из 3—4 члеников. Зрелый членик превышает длину всего остального тела. Сколекс имеет хоботок с 36—40 крючьями.

Биологические особенности возбудителя

Животные заглатывают либо целые членики, либо яйца. В желудке оболочки разрушаются, вышедшие онкосферы внедряются в стенки кишечника, и с кровью и лимфой заносятся в различные органы. Формирование пузыря может происходить годами. Такой же путь развития проходит эхинококк у свиней, инвазионной стадии он достигает через 8—12 месяцев.

Массовое распространение эхинококкоза среди сельскохозяйственных животных определяется частотой заражения собак, волков, шакалов

Заражение животных происходит при поедании боенских отходов, поражённых эхинококком (в основном печень и лёгкие), а также с кормом и водой. В организме других животных паразит живёт 2—3 года, что установлено чисто эмпирическим путём.

Человек заражается при поедании обсеменённых яйцами продуктов (овощи, фрукты), а также при нарушении гигиены во время контакта с собаками.

Интересен факт — кошки эхинококкозом не болеют. Их иммунитет очень высок, и попавший в организм возбудитель проходит транзитом, чего нельзя сказать о собаках и свиньях.

Диагностика и симптомы

Личинки, достигая огромных размеров, давят на орган в котором находятся, вызывая атрофию тканей. Кроме механического воздействия, вызывают также аллергическое и токсическое поражение организма животного. Несмотря на все воздействия паразита, болезнь протекает долго и скрыто. Месяцами развивающийся паразит не проявляет себя никакими симптомами. С ростом пузыря, в зависимости от места локализации, могут появляться клинические признаки.

При хорошем кормлении симптомы, как правило, скрыты. Если кормление недостаточное, развивается истощение животного, теряется продуктивность, шерсть становится тусклой и ломкой. При эхинококкозе печени возможны симптомы, свидетельствующие о поражении желудочно-кишечного тракта: поносы, запоры, извращённый аппетит, поросята отстают в росте. При локализации в лёгких — кашель, одышка.

Свиньи заражаются личинками эхинококкоза при поедании корма, загрязненного яйцами и члениками

Эхинококкоз свиней диагностируется при убое животного. Ветеринарно-санитарная экспертиза регистрирует проявления эхинококкоза, как в личных хозяйствах, так и в хозяйствах промышленного значения, однако массового характера заболевание не носит.

Диагностика разработана хорошо, но широко не применяется. Для диагностики используют аллергическую пробу, серологические исследования, но только для высокоценных и племенных животных. В странах Средней Азии, где эхинококкоз носит более массовый характер (в основном у овец), прижизненную диагностику применяют более широко.

Лечение и профилактика эхинококкоза

Профилактическая дегельминтизация животных фенбендазолом, мебендазолом, празиквантелом в лечебных дозах, согласно инструкции к препаратам, может гарантировать уничтожение эхинококковой инвазии.

Однако и санитарно-гигиенические мероприятия нельзя игнорировать:

- Не допускаются к потребителю туши и внутренние органы без предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке и убойных пунктах.

- Профилактическая дегельминтизация домашних, охранных, дворовых, бродячих собак.

- Недопущение собак к местам приготовления корма для животных, в животноводческие помещения, выгульные дворики.

- Строгий контроль над боенскими отходами, особенно с поражёнными органами. Своевременная утилизация с предварительным обеззараживанием препятствует дальнейшему распространению эхинококка.

Соблюдение санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий препятствуют появлению эхинококкоза у животных и человека.

Эхинококкоз – хроническое гельминтозное заболевание, широко распространенное в мире, прежде всего, в регионах с развитым животноводством и особенно овцеводством.

У человека оно диагностируется не так часто, а вот сельскому хозяйству наносит немалый экономический ущерб: так, например, больная овца даст приблизительно на 10% меньше шерсти и мяса, на 20% меньше жира, а количество полученных при забое субпродуктов снизится наполовину.

Что же делать в такой ситуации ? Для начала советуем почитать эту статью. В данной статье подробно описываются методы борьбы с паразитами. Также рекомендуем обратиться к специалисту. Читать статью >>>

Возбудитель заболевания

Возбудителем эхинококкоза является эхинококк, ленточный червь Echinococcus granulosus из семейства Taeniidae, причем в личиночной стадии. До ленточной стадии паразит развивается в организме своих дефинитивных хозяев (главным образом представителей семейства собачьих).

Таким образом, сельскохозяйственные животные (овцы, свиньи, КРС, лошади и пр.), так же как и человек, играют роль промежуточных хозяев этого паразита.

После заглатывания его яиц в желудке животного происходит освобождение зародыша (онкосферы) от яйцевых оболочек, затем он проникает в стенки кишечника, а оттуда уже вместе с током крови попадает в места постоянной локализации – чаще всего это печень и легкие, но иногда в другие органы.

Здесь эхинококковый пузырь и начинает свой рост, через 4-5 месяцев он приобретает способность к инвазии, а всего срок его существования составляет несколько лет. Итак, на стадии личинки эхинококк имеет вид пузыря различной величины, которая может иметь размер от обычной горошины до объема, равного голове ребенка (см. фото).

Внутри пузырь заполняет жидкость, а на его герминативной оболочке располагаются так называемые выводковые капсулы со сколексами (головками).

Жизненный цикл паразита

Эхинококк представляет собой первичный материнский пузырь, от внутренних стенок которого происходит процесс отпочкования дочерних пузырей, а от них – следующего поколения, внучатых (третичных), и во всех них также имеются сколексы.

Иногда у овец и свиней наблюдается развитие из онкосфер многокамерных (псевдоальвеолярных) пузырей, не содержащих сколексы. Один эхинококковый пузырь способен послужить основой для развития пятидесяти и более тысяч сколексов.

Пути заражения

Пути заражения эхинококкозом в большинстве случаев являются алиментарными и обусловлены контактом сельскохозяйственных животных – промежуточных хозяев с дефинитивными хозяевами, главным образом собаками, охраняющими отары и гурты. У собак эхинококкоз развивается вследствие поедания павших больных животных либо содержащих эхинококковые пузыри субпродуктов.

Паразит способен существовать от 150 до 205 дней в организме собак как дефинитивных хозяев, а отделение члеников половозрелыми особями начинается уже через 46-97 дней с момента заражения. Из этих члеников, попавших во внешнюю среду, выделяются яйца, загрязняющие ее; в почве, траве, воде и др. они способны сохранять жизнеспособность свыше трех месяцев.

Не менее жизнеспособны и онкосферы – личинки гельминта. Температурный интервал, при котором они способны выживать, составляет от -30°С до +38°С. Особенно велика опасность заражения от онкосфер на почве при 10-26°С (1 мес.) и в траве при 14-28°С (1,5 мес.). А вот солнце для них губительно: от ультрафиолетового излучения они погибают в течение 1-5 суток.

Поскольку ветеринарно-санитарная экспертиза круглогодично фиксирует эхинококковые пузыри у зараженных животных, то и собаки, охраняющие отару, могут заражаться эхинококкозом независимо от сезона, в любое время года, и, таким образом, циркуляция инвазии продолжается.

Клинические признаки

Как правило, для эхинококкоза у животных характерно хроническое течение, симптомы обычно не носят ярко выраженного характера, просто животное худеет и теряет жизненные силы.

Патогенез заболевания обусловлен процессом роста эхинококковых пузырей, которые своим объемом сдавливают ткани, что приводит к их атрофии и, как следствие, препятствует нормальному функционированию органов.

Развитие этого патологического процесса напрямую связано с локализацией, а также количеством пузырей, как показывает ветсанэкспертиза продуктов убоя животных при эхинококкозе.

Если патологоанатомические изменения затронули печень, то это сказывается на процессах пищеварения. При разрыве такого пузыря в печени начинается развитие генерализованной формы эхинококкоза — попадание зародышевых сколексов сначала в печеночные и полые вены, а через них — в большой круг кровообращения, где развиваются новые пузыри.

Если произойдет нагноение пузыря, то из-за прорвавшегося содержимого у животного начинается гнойный перитонит либо плеврит, приводящие, в конечном счете, к летальному исходу.

Признаки эхинококкоза: истощение и гнойный перитонит

Пузыри, образовавшиеся в легких, вызывают у животных расстройство дыхания, одышку с продолжительным кашлем.

Альвеолярную форму эхинококкоза фиксируют преимущественно у свиней. Из-за токсического воздействия продуктов жизнедеятельности личинок паразита у зараженного животного наблюдается развитие токсико-аллергических явлений.

Если инвазия носит массированный характер, то наблюдается потеря в весе, отставание в росте и развитии, истощение и снижение продуктивности животных.

Лечение и профилактика

Прежде чем приступить к лечению эхинококкоза у животных, необходима дифференциальная диагностика с другими видами гельминтозов. Для этого ветсанэкспертизой проводятся исследования иммунобиологических реакций (как правило, аллергической сколексопреципитации, гемагглютинации и др.) у промежуточных хозяев (овец, свиней, КРС).

У дефинитивных хозяев (собак) наряду с исследованием свежевыделенных фекальных масс на наличие характерных члеников используется также диагностическая дегельминтизация, нацеленная на точное определение разновидности гельминта.

Следует отметить, что овцы, свиньи и КРС обладают хорошим возрастным иммунитетом, а животные, переболевшие эхинококкозом, не так восприимчивы к повторной инвазии.

К настоящему времени ветеринария не разработала единой тактики лечения эхинококкоза у сельхозживотных. По некоторым данным, для лечения овец используют мебендазол, а для собак – празиквантел (дронцит), феносал и др. Важно после приема препаратов выдержать собаку на привязи определенное время (7-18 часов).

Лечение и профилактику следует осуществляться одновременно. Для профилактики необходимы комплексные меры, позволяющие разорвать цикл развития паразита.

Они включают как дегельминтизацию собак, охраняющих отару/стадо (ее следует проводить на специально отведенных площадках), так и максимально быстрое уничтожение эхинококкозных пузырей, обнаруженных при забое животных.

Туши животных, пгибших от эхинококкоза, уничтожаются на утильзаводе либо сжигаются или помещаются в биотермические ямы. Для этой цели каждая отара должна быть снабжена специальным герметичным ящиком, обитым жестью, где трупы овец должны храниться до вскрытия ветспециалистами и до момента утилизации.

У всех сторожевых собак, охраняющих отары и стада, должны быть ветеринарные паспорта с отметками о том, когда им проводили вакцинацию и дегельминтизацию.

Более того, таких собак можно переводить с одного места в другое только с разрешения госветнадзора, а приобретать собак из другого региона можно только при наличии соответствующих ветеринарных документов.

Победить паразитов можно!

Антипаразитарный комплекс® - Надежное и безопасное избавление от паразитов за 21 день!

- В состав входят только природные компоненты;

- Не вызывает побочных эффектов;

- Абсолютно безопасен;

- Защищает от паразитов печень, сердце, легкие, желудок, кожу;

- Выводит из организма продукты жизнедеятельности паразитов.

- Эффективно уничтожает большую часть видов гельминтов за 21 день.

Сейчас действует льготная программа на бесплатную упаковку. Читать мнение экспертов.

Список литературы

- Centers for Disease Controland Prevention. Brucellosis. Parasites. Ссылка

- Corbel M. J. Parasitic diseases // World Health Organization. Ссылка

- Young E. J. Best matches for intestinal parasites // Clinical Infectious Diseases. — 1995. Vol. 21. — P. 283-290. Ссылка

- Ющук Н.Д., Венгеров Ю. А. Инфекционные болезни: учебник. — 2-е издание. — М.: Медицина, 2003. — 544 с.

- Распространенность паразитарных болезней среди населения, 2009 / Коколова Л. М., Решетников А. Д., Платонов Т. А., Верховцева Л. А.

- Гельминты домашних плотоядных Воронежской области, 2011 / Никулин П. И., Ромашов Б. В.

Лучшие истории наших читателей

Тема: Во всех бедах виноваты паразиты!

От кого: Людмила С. (ludmil64@ya.ru)

Кому: Администрации Noparasites.ru

Не так давно мое состояние здоровья ухудшилось. Начала чувствовать постоянную усталость, появились головные боли, лень и какая-то бесконечная апатия. С ЖКТ тоже появились проблемы: вздутие, понос, боли и неприятный запах изо рта.

Думала, что это из-за тяжелой работы и надеялась, что само все пройдет. Но с каждым днем мне становилось все хуже. Врачи тоже ничего толком сказать не могли. Вроде как все в норме, но я-то чувствую, что мой организм не здоров.

Решила обратиться в частную клинику. Тут мне посоветовали на ряду с общими анализами, сдать анализ на паразитов. Так вот в одном из анализов у меня обнаружили паразитов. По словам врачей – это были глисты, которые есть у 90% людей и заражен практически каждый, в большей или меньшей степени.

Мне назначили курс противопаразитных лекарств. Но результатов мне это не дало. Через неделю мне подруга прислала ссылку на одну статью, где какой-то врач паразитолог делился реальными советами по борьбе с паразитами. Эта статья буквально спасла мою жизнь. Я выполнила все советы, что там были и через пару дней мне стало гораздо лучше!

Улучшилось пищеварение, прошли головные боли и появилась та жизненная энергия, которой мне так не хватало. Для надежности, я еще раз сдала анализы и никаких паразитов не обнаружили!

Кто хочет почистить свой организм от паразитов, причем неважно, какие виды этих тварей в вас живут - прочитайте эту статью, уверена на 100% вам поможет! Перейти к статье>>>

Заболевание собак, кошек и других плотоядных, вызываемое ленточными гельминтами семейства Taeniidae подотряда Taeniata. Цестоды в стадии имаго паразитируют в тонком отделе кишечника плотоядных животных, а личиночная (пузырчатая) стадия проходит в паренхиматозных и реже в других органах промежуточных хозяев.

Возбудители болезни у собак и кошек - ленточные гельминты Echinococceus granulosus и Alveococcus multilocularis. Это мелкие цестоды длиной 2-6 мм, состоящие из 3-4 члеников. Сколексы вооружены 2 рядами крючков. У эхинококкуса 36-40, у альвеококкуса 28- 32 крючка. Матка у эхинококкуса имеет в зрелом членике мешковидную форму, у альвеококкуса - шарообразную. Яйца обеих цестод тениидного типа округлые, желтоватосерые, диаметром 0,030-0,036 мм (у эхинококкуса).

Биология развития цестод происходит с участием дефинитивных (факультативных) хозяев (собак, волков, шакалов, лисиц) для эхинококкуса; с участием песца (облигатного хозяина), а также собак, волков, корсаков, лис и реже кошек для альвеококкуса.

Для обеих цестод промежуточными хозяевами являются крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи, лошади, лоси, олени, косули и др. Однако для альвеококкуса облигатными промежуточными хозяевами являются ондатры, домовые мыши, леминги, суслики, хлопковые крысы, белки, зайцы, бобры, нутрии.

Заражение. Промежуточные хозяева, у которых в паренхиматозных органах образуется пузырчатая стадия цестод, заражаются яйцами гельминтов, заглатывая их вместе с кормом или водой.

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании внутренних органов промежуточных хозяев, пораженных пузырями эхинококкуса и альвеококкуса. В тонком отделе кишечника собак и других дефинитивных хозяев эхинококкусы развиваются до имаго за 68-97 суток, тогда как альвеококкусы - за 32-52 суток.

Продолжительность жизни цестод обеих видов в кишечнике дефинитивных хозяев составляет около 5-7 мес. Человек заражается личинками обоих гельминтов, нередки смертельные случаи.

Заболевания распространены в нашей стране неравномерно. Эхинококкоз широко распространен в овцеводческих районах Ставро-польского и Краснодарского краев, Ростовской и других областей, где превалирует штамм по схеме: собака - овца - собака, а, например, в Белоруссии - собака - свинья - собака.

Наибольшая экстенсивность и интенсивность инвазии регистрируется среди приотарных собак (70%).

В Якутии альвеококкоз распространяется по схеме: песец - леминг - песец, собака - мышевидные грызуны - собака.

Интенсивность заражения эхинококкусами у собак нередко составляет свыше 100 тыс. экз., а альвеококкусами у песцов - от 124 до 100 тыс. экз. Яйца этих гельминтов высокоустойчивы к условиям внешней среды.

Например, в условиях Чукотки при температуре от минус 20 до минус 30°С яйца альвеококкуса сохраняют жизнеспособность в течение 61 суток, летом же при 16°С и 28°С они остаются жизнеспособными 42 суток. Альвеококкоз чаще регистрируется у охотничьих собак.

Симптомы. Гельминты, внедряясь глубоко в слизистую кишечника, оказывают механическое воздействие на окружающую ткань, вызывая атрофические изменения ворсинок. Нарушается секреторномоторная функция пищеварительного канала, ухудшается и извращается аппетит, наблюдаются поносы, запоры и исхудание собак. В области ануса появляется зуд. Охотничьи собаки быстро устают, теряют след. В крови больных собак уменьшается число эритроцитов, снижается уровень гемоглобина, проявляется лейкоцитоз и эозинофилия.

Диагноз. Болезнь диагностируют комплексно. Прижизненный диагноз ставят исследованием фекалий по методу Фюллеборна, обнаруживая яйца тениидного типа. Для дифференциальной диагностики проводят гельминтоскопию и по строению зрелых члеников устанавливают вид гельминта. Посмертно диагноз ставят по нахождению в тонкой кишке цестод. Для этого содержимое кишечника исследуют методом последовательных сливов под бинокулярной лупой или изучают слизистую кишечника.

Лечение и профилактика. Для лечения эхинококкоза и альвеококкоза пригодны далеко не все антигельминтики, обычно рекомендуемые против цестод плотоядных. Из множества цестодоцидных химио-препаратов наиболее эффективным и надежным является празиквантел (дронцит) в дозе 5 мг/кг массы тела даже без соблюдения голодной диеты (для собак, кошек и других плотоядных).

Под ветеринарным надзором с соблюдением всех мер предосторожности (ветеринарно-санитарных правил) можно лечить животных и другими препаратами.

Цестекс выпускают в виде таблеток по 100 мг (АДВ). Дозы: для собак 2,5 мг/кг массы тела, для кошек - 1,25 мг/кг с кормом однократно.

Лопатол собакам дают с кормом в дозе 200 мг/кг однократно.

Бромисто-водородный ареколин дают из расчета 4,0 мг/кг однократно с болтушкой, молоком, мясным фаршем после 12-14-часовой голодной диеты. Во избежание рвоты за 30 мин до дачи ареколина подкожно вводят аминазин в дозе 5 мг на 1 кг. В случае необходимости для скорейшего освобождения кишечника применяют 0,04%-ный раствор карбохолина (0,04 г карбохолина в 100 мл воды) подкожно. Собакам массой 5-10 кг вводят 0,6-0,8 мл; 11-20 кг - 0,9-1,5 мл; 21-20 кг - 1,6-2,0 мл раствора.

Фенасал дают собакам в дозе 0,25 г/кг массы тела, кошкам - 0,1- 0,15 г/кг массы тела с кормом однократно.

Бунамидина гидрохлорид выпускают в виде порошка и таблетой, применяют в чистом виде. Доза для собак и кошек - 25-50 мг/кг (АДВ) с мясным фаршем двукратно с интервалом в 4 дня. Препарат растворяют в горячей воде.

Фебантел (ринтал) назначают внутрь в дозе 1 таблетка на 10 кг массы тела животного или по 0,01 г/кг (АДВ) 3 дня подряд с кормом или в виде суспензии.

Следует помнить: возбудители эхинококкоза и альвеококкоза представляют для человека чрезвычайную опасность сравнимую со злокачественной опухолью. Поэтому профилактика этих заболеваний имеет как экономическое, так и социальное значение.

В неблагополучных районах ягоды, фрукты, грибы, а также зелень тщательно промывают проточной чистой водой и употребляют в пищу только после обработки горячей водой или варки.

В настоящее время при обнаружении у собак эхинококкоза они подлежат уничтожению под контролем ветработника.

Читайте также: