Первая помощь при отравлении нервно-паралитическим газом

Информация о техногенных катастрофах, фактах применения химического оружия находится в открытом доступе. Однако немногие знают о том, существуют ли неподалеку от них объекты, на которых есть те самые АХОВ (или аварийно химически опасные вещества). При происшествиях на них опасности подвергаются не только сотрудники, но и местное население. Необходимо владеть информацией о возможном вреде таких веществ, предотвращении контакта, а также какая существует первая помощь при отравлении АХОВ.

Классификации АХОВ

АХОВ – это соединения, которые могут вызвать массовое поражение людей и других объектов живой природы, вывод из строя техники. Они попадают в окружающую среду в результате различных промышленных катастроф, военных операций, нарушении правил транспортировки. Самые распространенные соединения – это аммиак, хлор, соляная кислота, сероводород, фосген.

Любое отравляющее вещество оказывает определенное воздействие на человека. Его механизм положен в основу классификации. Выделяют 6 групп АХОВ:

- Нейротропные соединения , оказывают влияние на нервную систему (примеры: зарин, зоман, сероуглерод, тетраэтилсвинец).

- Вещества с кожно-нарывным действием (иприт, люизит).

- Соединения, оказывающие общеядовитое воздействие (синильная кислота, угарный газ).

- Вещества с удушающим действием (хлор, аммиак, оксихлоридфосфор, дифосген, фосген).

- Вещества с раздражающим действием , раздражают в первую очередь рецепторы человека, что запускает цепь чрезмерных защитно-приспособительных реакций и полную утрату дееспособности (хлорпикрин, формальдегид, адамсит, СS, хлорацетофенон).

- Психотомиметические отравляющие вещества , влияют в первую очередь на высшие отделы ЦНС, психику человека (BZ, ДЛК).

Некоторые АХОВ оказывают смешанное воздействие, например, сероводород можно отнести и к удушающим, и к общеядовитым газам. Ниже мы подробно опишем симптомы интоксикации для каждой из групп.

По отношению к воспламенению соединения делят на негорючие, трудногорючие и горючие. В зависимости от того, какая концентрация вещества в окружающей среде приводит к развитию симптомов отравления, представители АХОВ относятся к опасным соединениям первого, второго и третьего классов.

Как может произойти отравление АХОВ?

Различают следующие агрегатные состояния АХОВ:

- газообразное,

- аэрозольное (туман, дым),

- капельножидкое,

- твердое.

Необходимо знать, как вещества поступают в организм. Основными считают вдыхание (характерно для паров, аэрозолей) и попадание вещества на кожные покровы (жидкие и твердые). Соединения оказывают локальное воздействие в месте контакта и системное при всасывании в кровь. Резорбтивный способ отравления (т.е. через всасывание в кровь) возможен для всех агрегатных состояний.

Наибольшие запасы АХОВ в мирное время содержатся на следующих объектах, потенциально опасных при аварии:

- химическое производство,

- металлургические комбинаты,

- водопроводные станции,

- целлюлозно-бумажные фабрики,

- хладокомбинаты.

Оповещение и порядок действий при катастрофе

Техногенные катастрофы характеризуются внезапным возникновением, быстрым распространением АХОВ, возможностью одномоментного поражения большого числа людей. Они представляют опасность для работников на предприятии, лиц, перевозящих соединения, местного населения.

Сотрудники организаций, на которых применяют АХОВ, должны четко представлять, что необходимо делать при попадании вещества в окружающую среду. На заводах создают систему оповещения и алгоритм действий в чрезвычайной ситуации (или ЧС). С работниками проводят учения, где их знакомят с оповещением в аварийной ситуации и отрабатывают пути эвакуации, использование средств защиты и укрытий. Цель мероприятий , многократная отработка аварийной ситуации для быстрого и эффективного реагирования.

Аналогично проводят учения с местным населением. Важную роль играет организация оповещения о катастрофе. Предприятия оснащают электросиренами, приборами для дистанционного управления и вызова. Они позволяют информировать сотрудников и население круглосуточно.

Что делать при химических авариях. Ролик от МЧС России:

Руководящий состав объекта имеет четкие инструкции о действиях при возникновении ЧС. Сведения о происшествии передает диспетчер или начальник предприятия. Он сообщает, какое АХОВ попало в окружающую среду, в каком количестве. Также координатор доводит информацию о том, что следует предпринять, о необходимости и путях эвакуации из очага, возможности нахождения в помещениях при их герметизации.

Средства защиты

Для предотвращения отравления используют средства индивидуальной и коллективной защиты.

К этой группе относят различные виды противогазов, респираторов, предохраняющие глаза, кожу лица, верхние дыхательные пути, а также изолирующие костюмы химической защиты.

Выделяют следующие виды противогазов:

Если противогаза нет, люди могут воспользоваться респиратором или самодельной повязкой. Их эффективность значительно ниже, но позволяет уменьшить дозу.

Гражданское население может предотвратить отравление путем изоляции кожных покровов с помощью противогаза и одежды, максимально закрывающей тело:

- плащ или пальто из плотной ткани и капюшоном,

- рукавицы или резиновые перчатки,

- резиновые сапоги, калоши.

К этой категории относят убежища ГО. Это герметичные помещения, оснащенные установками для очистки поступающего воздуха от пыли и различных опасных веществ, оружия массового поражения. В зависимости от условий катастрофы вентиляция в этих помещениях работает в режиме неполной герметизации или изоляции.

Длительность пребывания людей в таком помещении не превышает 1-2 дня. При невозможности добраться до убежища или его отсутствии диспетчер ГО и ЧС рекомендует герметизировать помещения и находиться в них во время прохождения первичного облака ОВ.

Симптомы отравления АХОВ

Клинические признаки интоксикации при химических катастрофах зависят от класса соединения.

Нервно-паралитические вещества

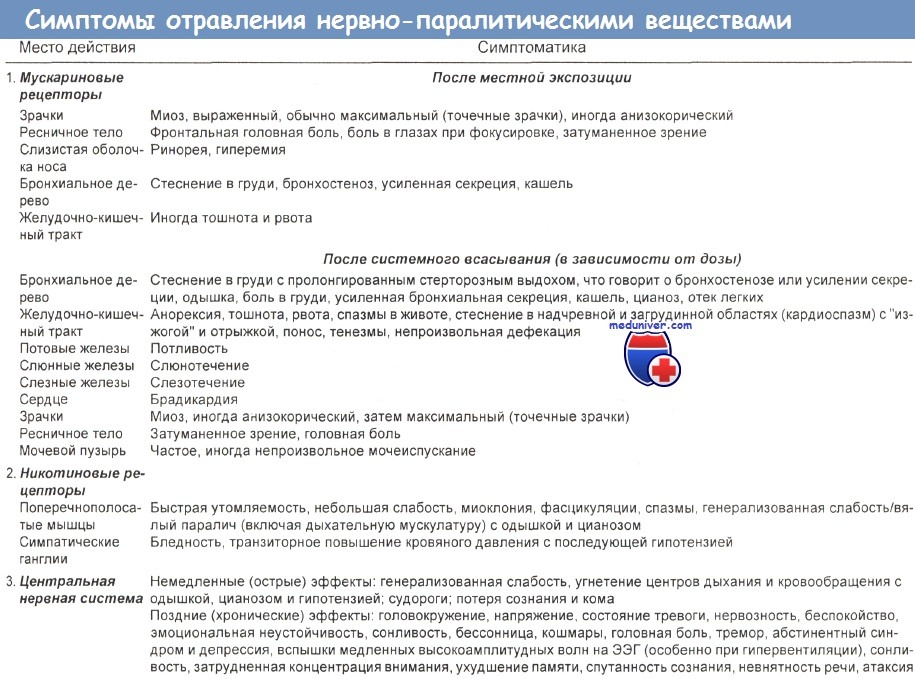

Отравление фосфорорганическими веществами характеризуется появлением местных и общих симптомов. К местным признакам относят:

- сужение зрачков,

- потливость при попадании на кожные покровы,

- тошноту, рвоту.

Генерализованные симптомы развиваются при всасывании АХОВ в кровоток и влиянии их на основные системы органов. Тяжесть состояния зависит от концентрации соединения.

Легкая степень отравления:

- нарушение сумеречного зрения,

- головные боли,

- затрудненное дыхание,

- тошнота и рвота,

- беспокойное поведение.

Средняя степень отравления:

- удушье,

- слюноотделение, потливость,

- тошнота, рвота, диарея, спастические боли в животе,

- подергивания мышц,

- выраженное возбуждение, чувство страха.

Тяжелая степень отравления:

- помрачение сознания,

- отек легких,

- судорожный синдром,

- непроизвольное мочеиспускание, дефекация.

Тяжелая степень без своевременного лечения приводит летальному исходу в течение нескольких часов.

Вещества с кожно-нарывным действием

При контакте со слизистыми или кожей возникает воспаление с омертвением тканей (некрозом). После попадания у пострадавшего развивается покраснение, ощущение зуда. Затем образуются пузыри, их оболочка лопается, возникают язвенные дефекты кожи. Эти очаги заживают в течение 3 недель при поражении люизитом, до нескольких месяцев при контакте с ипритом. Возможно образование грубых рубцов, пигментация.

Отравляющие вещества общеядовитого действия

АХОВ этой группы нарушают процессы клеточного и тканевого дыхания. На производстве отравление угарным газом чаще носит хронический характер и связано с нарушением работы вентиляции. Симптомы отравления выглядят как повышение артериального давления, боли в сердце, головокружения.

Интоксикация синильной кислотой связано именно с авариями, симптомы развиваются молниеносно.

Проявления поражения АХОВ общеядовитого действия , это:

- тошнота, рвота,

- слабость,

- головные боли,

- потеря сознания,

- судороги,

- красно-розовый цвет кожных покровов.

Смерть наступает от остановки дыхания, сердцебиения в результате поражения головного мозга.

Отравляющие вещества удушающего действия

При воздействии этой группы ОВ в малых дозах человек отмечает охриплость голоса, покраснение глаз, отек ротоглотки, чувство нехватки воздуха.

При большем содержании АХОВ в воздухе усиливается одышка, появляются:

- боли за грудиной,

- красноватая мокрота,

- тахикардия,

- резь в глазах,

- слезотечение.

При тяжелом отравлении начинается отек легких, угрожающий летальным исходом.

Раздражающие отравляющие вещества

Эта группа АХОВ воздействует на рецепторы верхних дыхательных путей, слизистой глаза, вызывая чувство рези, чихание, тошноту, рвоту, слезо- и слюнотечение, боли за грудиной.

При тяжелом поражении пострадавшие жалуются на боли в животе, стесненное дыхание. Возможно развитие отека легких. На кожных покровах некоторые АХОВ этой группы приводят к образованию очагов покраснения и пузырей.

Психотомиметические отравляющие вещества

Группа соединений вызывает временное нарушение высшей психической деятельности. Эти отравляющие вещества использовали в боевых условиях в виде аэрозолей для деморализации противника. При вдыхании появляются признаки:

- головокружение,

- сухость во рту,

- нарушение сознания,

- бред, галлюцинации,

- агрессивное поведение.

Через 1-2 суток симптомы исчезают.

Первая помощь при отравлении АХОВ

Существуют общие принципы первой медицинской помощи (или ПМП) при действии аварийно опасных соединений. Это:

- Эвакуация пострадавших в безопасное место.

- Удаление ядов, которые еще не попали в кровоток.

- Применение специфических антидотов.

- Ускоренное выведение вещества из кровотока.

- Устранение симптомов отравления, поддержание основных функций организма.

К этим пяти универсальным шагам стоит добавить, что использование психотомиметических веществ в военное время в качестве средства химической атаки требует изъятия оружия у личного состава при появлении признаков агрессии и психоза.

Удаление ОВ с кожи выполняют с помощью специфических средств или воды с добавлением мыла. При попадании вещества в пищеварительный тракт пострадавшие в сознании полощут рот, промывают желудок и принимают сорбенты (активированный уголь, Смекта, каолин), дают слабительные (вазелиновое масло, сульфат магния). Лицам с нарушением дыхания, сердцебиения, недоступным продуктивному контакту, сначала проводят реанимационные мероприятия.

Аварии с выбросом АХОВ создают прямую угрозу для людей. Своевременное оповещение о ЧС, обеспечение защиты, эвакуация, правильно организованная медицинская помощь позволяют сохранить жизнь и здоровье.

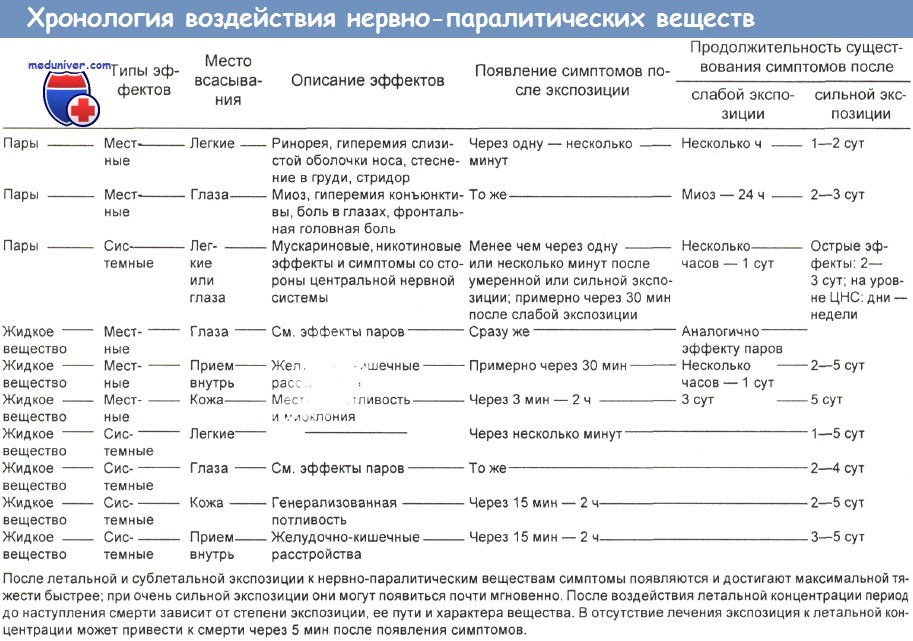

а) Экспозиция глаз. Симптомы появляются в течение 2—3 мин.

б) Экспозиция органов дыхания. Симптомы появляются за 2—5 мин. Летальная доза убивает менее чем за 15 мин.

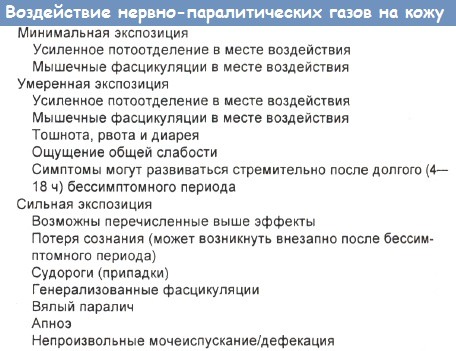

в) Поглощение кожей. Достаточное для гибели человека количество может быть поглощено за 1—2 мин.

г) Мускариновые и никотиновые эффекты:

- Умеренная экспозиция. Средней тяжести или тяжелые мускариновые эффекты выражаются в непроизвольных мышечных подергиваниях, рассеянных фасцикуляциях и иногда мышечных спазмах. Кожа может бледнеть, а кровяное давление повышаться из-за транзиторного сужения сосудов, обусловленного холинергической стимуляцией симпатических ганглиев, и, не исключено, выделения адреналина.

Классификацию последствий вдыхания нервно-паралитических веществ и их воздействия на кожу в зависимости от степени тяжести предложил Sidell.

- Сильная экспозиция. Фасцикуляции (обычно сначала в мышцах век, лица и икр) могут становиться генерализованными, т. е. подергивания будут наблюдаться под кожей и во всех частях тела. За этим следует тяжелая генерализованная мышечная слабость, затрагивающая и дыхательную мускулатуру.

Вентиляция затрудняется, становится поверхностной и учащенной, а затем замедленной и прерывистой. Слабость дыхательных мышц иногда прогрессирует до такой степени, что способствует дыхательной недостаточности. Но, вероятно, одной из главных причин остановки дыхания является угнетение дыхательного центра.

д) Действие на центральную нервную систему, острая токсичность у животных:

- Премедикация пиридостигмином. Премедикация пиридостигмином, по-видимому, защищает морских свинок от летального действия зомана и зарина. Премедикация одним пиридостигмином, если и обеспечивает некоторую защиту от активности или гибели в результате действия зомана или зарина, то очень слабую.

- Клонидин. Клонидин, по-видимому, защищает подопытных животных от острой и хронической интоксикации зоманом, включая ее поведенческие, вегетативные и сердечно-сосудистые проявления.

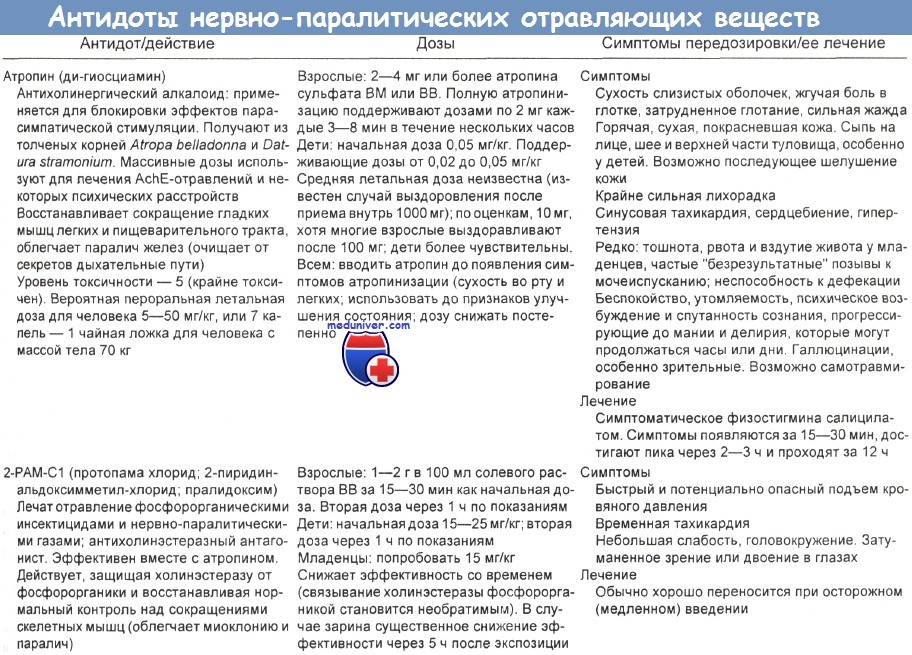

е) Антидоты. Обобщенные данные по антидотам к веществам нервно-паралитического действия приведены в таблице ниже.

ж) Детоксикация в случае отравления зоманом:

- HI-6. HI-6 считается самым мощным оксимовым антидотом при отравлении подопытных животных, обусловленном зоманом. В препаратах человеческих мышц лечебное введение HI-6 восстанавливает лишь 5 % контрольной активности, тогда как профилактическое — 50 %.

Судороги, индуцируемые зоманом у крыс, вероятно, обусловлены быстрым накоплением ацетилхолина в головном мозге после ингибирования ацетилхолинэстеразы. Нейронные процессы с участием мускариновых рецепторов, по-видимому, более чувствительны к вызываемым судорогами изменениям, чем те, которые связаны с бензодиазепиновыми рецепторами.

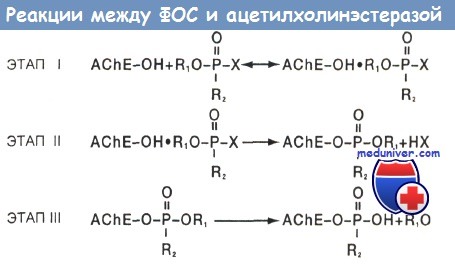

з) Механизм действия нервно-паралитических отравляющих веществ. На рисунках ниже показана двухэтапная реакция между фосфорорганическими соединениями и ацетилхолинэстеразой. Симптомы интоксикации и летальный исход при действии нервно-паралитических веществ, вероятно, обусловлены необратимым фосфорилированием содержащего серии активного центра этого фермента.

Фосфорорганические соединения, вероятно, ингибируют и ряд протеаз (например, химотрипсин, трипсин). При отравлении зоманом у кроликов наблюдаются небольшие изменения параметров свертывания (протромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени, уровня фибриногена). Существенно меняются концентрации щелочной фосфатазы и кальция, а также активность креатинфосфокиназы.

Зарин может индуцировать мионекроз. Накопление ацетилхолина способствует избыточному поступлению кальция в скелетные мышечные волокна при антихолинэстеразном отравлении. Этот феномен в случае фосфорорганических антихолинэстераз, возможно, связан с индуцированной ими миопатией.

У крыс лечение только сульфатом атропина или HI-6, по-видимому, защищает от эффектов зомана, однако применение одного пралидоксина хлорида или атропина метилнитрата — нет. Сочетание атропина сульфата с HI-6 усиливает защиту. HI-6 поддерживает периферическую холинэстеразную активность, что, возможно, важно для выживания подопытных животных после экспозиции к зоману.

Реакция между фосфорорганическими соединениями и ацетилхолинэстеразой (AChE) протекает в 3 этапа.

Этап I — обратимое образование комплекса фермент/ингибитор.

Этап II — фосфорилирование и инактивация молекулы фермента.

Этап III — реакция "старения", включающая образование связанного с ферментом остатка монофосфорной кислоты.

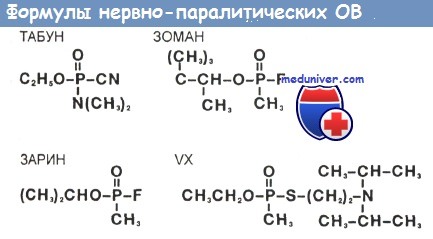

НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА — группа быстродействующих отравляющих веществ (ОВ), токсический эффект к-рых проявляется в первичном нарушении деятельности нервной системы с последующим расстройством функции других жизненно важных систем и органов.

Нервно-паралитические ОВ представлены наиболее токсичными фосфорорганическими ОВ (табун, зарин, зоман и V-газы).

Содержание

Физико-химические и токсические свойства

Табун (диметиламид этилового эфира цианфосфор-ной к-ты) — слегка буроватая жидкость с фруктовым запахом (в больших концентрациях — рыбным), t°пл —50°, £°кип ок. 230°. Летучесть 0,6 мг/л при t° 20°, плотность паров по воздуху 5,6; уд. вес 1,08. Табун плохо растворяется в воде (12% при t° 20°), хорошо — в спирте, органических растворителях, горюче-смазочных материалах, проникает в лакокрасочные покрытия и резинотехнические изделия, менее токсичен по сравнению с другими нервно-паралитическими ОВ. Абсолютно смертельные концентрации табуна при ингаляционном воздействии: 0,25—0,3 мг/л при экспозиции 15 мин. или 2,0 мг/л при экспозиции 30 сек.; DL50 табуна при попадании внутрь с водой или пищей — 5 мг/кг, при проникновении через кожу — 50 мг/кг (собаки). По взглядам зарубежных специалистов табун утратил военное значение, но является одним из хорошо изученных фосфорорганических веществ.

Зарин ( изопропилметилфторфосфонат) — бесцветная жидкость с очень слабым фруктовым запахом, *°Ш1 —54°, t°umi 147°. Летучесть 12,1 мг/л при 20°; плотность паров по воздуху 4,8; уд. вес 1,09. Зарин хорошо растворяется в воде, спирте, органических растворителях, впитывается в окрашенные и пористые поверхности, а также в резиновые изделия. Пары зарина легко адсорбируются различными материалами (текстильными тканями, древесиной и др.). В результате последующей десорбции в воздухе могут создаваться высокие концентрации его паров. Летом при соответствующих метеорол, условиях зарин сохраняется на местности в жидком виде до 4—5 час.; его пары обладают поражающим действием в течение суток. В зимних условиях зарин на местности сохраняется до 2 сут. Зарин токсичнее табуна примерно в 10 раз.

Зоман ( пинаколинметилфторфосфонат) — бесцветная жидкость (прозрачная) с ароматическим камфорным запахом, £°пл -80°, *°кип 185-187° (с разложением). Летучесть 3 мг/л при 20°; плотность паров по воздуху 6,3; уд. вес 1,01. В воде плохо растворим. Хорошо растворяется в органических растворителях. Легко впитывается в лакокрасочные покрытия, пористые материалы, резиновые изделия. Более стоек, чем зарин. При ингаляционном воздействии токсичнее зарина в 2—3 раза, а при действии через кожу в капельно-жидком виде — в 15 — 20 раз.

К V-газам относят близкие по хим. строению соединения, имеющие в своем составе аминотиольную группировку (фосфорилтиохолины). Это бесцветные жидкости (или твердые кристаллические вещества) с г°пл —40°, г°кип 300°. Летучесть 0,003— 0,018 мг/л при t° 20°; плотность паров по воздуху 7,4; уд. вес 1,07. V-газы плохо растворимы в воде (1—5% при t° 20°) и устойчивы к гидролизу. В органических жидкостях растворяются хорошо. В связи с незначительной летучестью могут применяться в виде аэрозолей.

Объекты, зараженные V-газами, представляют опасность в течение многих дней и даже недель. V-газы токсичнее зомана.

Механизм действия

Токсичность нервно-паралитических ОВ обусловлена преимущественно их антихолинэстеразным действием (см. Антихолинэстеразные средства). Подтверждением этому служит наличие тесной корреляции между степенью угнетения активности холинэстеразы и накоплением ацетилхолина, с одной стороны, и тяжестью интоксикации— с другой. Нервно-паралитические ОВ угнетают АХЭ (истинную холинэстеразу), находящуюся в основном в нервной ткани, и бутирилхолинэстеразу (ложную холинэстеразу), к-рая находится гл. обр. в плазме крови. Ведущее значение в проявлении токсического эффекта нервно-паралитических ОВ имеет угнетение АХЭ, следствием к-рого является избыточное накопление в холинергических синапсах центральной и периферической нервной системы ацетилхолина, обладающего муска-рино- и никотиноподобным действием. В результате этого развиваются клин, проявления, характерные для отравления мускарином (см.) и никотином (см.). Наряду с антихолинэстеразным действием в больших концентрациях нервно-паралитические ОВ воздействуют также на холинорецепторы. Эти эффекты приводят к нарушению синаптической передачи (холиномиметическое и холиносенсибилизирующее действие ОВ). Накопление ацетилхолина в организме способствует значительному выбросу в кровь стероидных гормонов, адреналина, норадреналина и других биологически активных веществ (гистамина, серотонина, глицина, ГАМК). При этом одни из них (гистамин, серотонин) усиливают, а другие (адреналин, стероидные гормоны, глицин, ГАМК) ослабляют токсический эффект ацетилхолина.

Т. о., клин, проявления интоксикации нервно-паралитическими ОВ зависят как от степени угнетения активности холинэстеразы, так и от их прямого действия на холинорецепторы, а также сочетанного и противоположного воздействия других биологически активных веществ.

Клиника поражения

Нервно-паралитические ОВ проникают в организм через органы дыхания, кожные покровы, жел.-киш. тракт и раневые поверхности. В клин, картине интоксикации нервно-паралитическими ОВ различают общее и местное действие. Как правило, развитию типичных симптомов отравления предшествует скрытый период, продолжительность к-рого определяется видом и количеством ОВ, попавшего в организм, а также местом аппликации яда. Он может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Наиболее длительный скрытый период — при накожных аппликациях ОВ. В результате резорбции ОВ по истечении скрытого периода проявляется общее действие ядов, характеризующееся разнообразными нарушениями функций ц. н. с., дыхания, кровообращения, пищеварительного аппарата, почек и др.

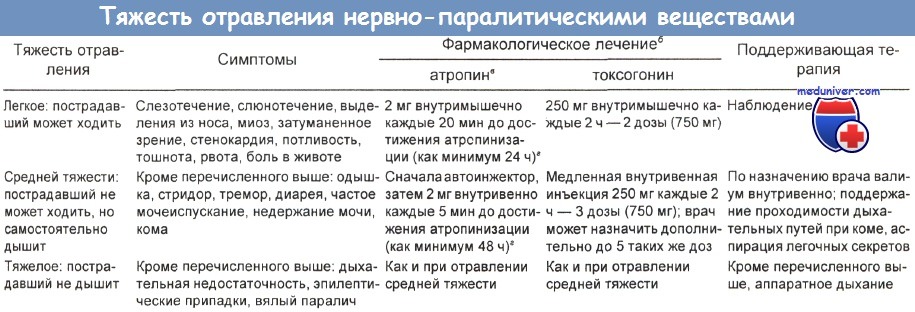

В зависимости от количества яда, попавшего в организм, отравление может быть легкой, средней или тяжелой степени.

При легкой степени отравления пораженные возбуждены, раздражительны, беспокойны. У них преобладают отдельные симптомы интоксикации. В случаях попадания ОВ на слизистую оболочку глаз (миотическая форма) наблюдаются миоз, спазм аккомодации, выражены расстройства зрения, особенно при низкой освещенности. Эти явления наблюдаются в течение нескольких суток. В случаях попадания ОВ в дыхательные пути ведущими являются симптомы нарушения дыхания, выражающиеся загрудинными болями периодического характера, учащением дыхания, небольшим кашлем. Наряду с этим наблюдаются ринорея, слюнотечение и бронхорея. При попадании ОВ в жел.-киш. тракт отмечаются тошнота и у части пораженных — рвота.

При отравлении средней степени тяжести сознание чаще сохранено, но нарушена критическая оценка окружающей обстановки. Расстройства дыхания усиливаются, и возникают приступы удушья, повторяющиеся каждые 10—15 мин. (бронхоспастическая форма). Между приступами дыхание остается затрудненным. Усиливаются бронхврея и слюноотделение. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки приобретают цианотичный оттенок. Повышается АД, отмечаются повторная рвота, понос, схваткообразные боли в области живота. Появляются фибриллярные подергивания мышц лица, глаз, туловища и конечностей. Наблюдаются миоз и выраженные расстройства зрения.

При отравлении тяжелой степени сознание у пораженных, как правило, утрачено. Кожные покровы бледные, влажные, с резко выраженной синюшностью. Усиливаются расстройства дыхания вследствие учащающихся приступов удушья, накопления в воздухоносных путях слизи и слюны и нарастающего затруднения выдоха. Возможна остановка дыхания, вызванная параличом дыхательного центра или дыхательной мускулатуры. Происходит резкое падение АД, ослабляется сердечная деятельность, развивается брадикардия и нарушается проводимость в сердечной мышце, вплоть до атриовентрикулярного блока. Миоз может сменяться мидриазом, реакция зрачков на свет отсутствует. Периодически возникают клонико-тонические судороги и подергивания отдельных мышечных групп (судорожная форма отравления). Наблюдаются непроизвольные мочеиспускание и дефекация. В дальнейшем развивается кома. В течение ближайших минут или часов после отравления может наступить смерть.

Патологоанатомические изменения

Характерно быстрое развитие трупного окоченения, синюшность кожных покровов и слизистых оболочек, выделение слизи и пенистой жидкости изо рта и носа. Нередко сохраняется миоз, а при ранних после смерти исследованиях — фибрилляция мышц. На вскрытии обнаруживают спазм гладкой мускулатуры бронхов и кишечника, обилие слизи и пенистой жидкости в полости рта и дыхательных путях. Во всех внутренних органах наблюдаются гиперемия, отечность и множественные, в основном точечные, кровоизлияния.

После гибели у пораженного длительное время (до 5 сут.) в крови определяется снижение активности холинэстеразы, определяемой общепринятыми методами, что может служить важным критерием для посмертной диагностики интоксикации нервно-паралитическими ОВ, поскольку специфических патоморфол, изменений, характерных для этих ОВ, не установлено.

Медицинская помощь

Первая медицинская помощь (см.) в очаге поражения включает следующие мероприятия: надевание противогаза после предварительной обработки лица в случае попадания на него аэрозоля или капель ОВ (см. Противогазы), введение антидота (см. Антидоты ОВ), дегазацию открытых участков кожных покровов и прилегающей к ним одежды (см. Дегазация), проводимую с помощью индивидуального противохимического пакета (см.), искусственное дыхание (см.) с предварительным освобождением полости рта от слизи и рвотных масс при резком нарушении или остановке дыхания, срочный вывод (вынос) из зараженной местности. Своевременность оказания первой медпомощи имеет первостепенное значение для спасения жизни пострадавших. Она должна обеспечиваться в первую очередь само- и взаимопомощью с использованием средств, имеющихся в индивидуальной аптечке (см.).

Доврачебная помощь (см.) в военно-полевых условиях предусматривает, кроме повторного проведения мероприятий первой медпомощи (по показаниям), применение сердечно-сосудистых средств и дыхательных аналептиков, кислородную терапию, снятие специальной одежды изолирующего типа.

Первая врачебная помощь (см.) включает частичную санитарную обработку (см.) с заменой зараженного обмундирования и снятием индивидуальных средств защиты органов дыхания (противогаза). Тяжелопораженным проводится антидотная терапия (холинолитиками и реактиваторами холинэстеразы), искусственное дыхание, оксигенотерапия, симптоматическое лечение (противосудорожные, сердечно-сосудистые средства, дыхательные аналептики и др.); рекомендуется промывание желудка и дача сорбентов. К числу отсроченных мероприятий первой врачебной помощи могут быть отнесены закапывание в глаза р-ра холинолитиков, а при тяжелых поражениях и профилактическое введение антибиотиков.

Медицинская сортировка проводится при поступлении пораженных на полковой медицинский пункт (см.) и предусматривает выделение трех групп: тяжелопораженные, нуждающиеся в первой врачебной помощи по жизненным показаниям; пострадавшие с поражением средней и легкой степени, нуждающиеся в первой врачебной помощи; пострадавшие с легкой степенью поражения, не нуждающиеся в первой врачебной помощи (основные симптомы интоксикации устранены в результате мероприятий первой медицинской и доврачебной помощи). Тяжелопораженных эвакуируют в первую очередь. При эвакуации пораженным необходимо обеспечить физический покой.

Квалифицированная медицинская помощь (см.) в войсковых леч. учреждениях предусматривает проведение полной санобработки, продолжение антидотной терапии, а также искусственное дыхание, оксигенотерапию, симптоматическую терапию в полном объеме.

Специализированная медицинская помощь (см.) в лечебных учреждениях госпитальной базы (см.) направлена на купирование нарушений, вызванных нервно-паралитическими ОВ, с целью скорейшей реабилитации пораженных. Объем помощи на данном этапе может включать: продолжение антидотного лечения, искусственного дыхания, проведение в полном объеме симптоматической терапии. После ликвидации острых явлений интоксикации на первый план выступают борьба с инфекционными осложнениями и общеукрепляющее лечение. Пострадавшие с легкой степенью поражения нуждаются в лечении в течение недели, при средней степени — 2—3 нед., тяжелопораженные — 1,5—2 мес.

При организации оказания всех видов медпомощи в условиях ГО и при проведении леч.-проф, мероприятий объем помощи соответствует приведенной выше: непосредственно в очаге — первая медицинская помощь; в отряде первой медицинской помощи (см.) — первая врачебная помощь; в больничной базе (см.) — специализированная медицинская помощь.

Защита от поражений

Защита от поражений осуществляется путем комплексного использования индивидуальных средств защиты: органов дыхания — противогаза, кожных покровов — специальной одежды изолирующего типа или импрегнированного обмундирования (см. Одежда специальная). При угрозе хим. нападения или при проведении работ в зоне заражения применяют профилактические антидотные средства. При попадании ОВ на кожные покровы необходимо немедленно (в крайнем случае не позже первых минут) провести частичную санобработку с помощью индивидуального противохимического пакета. Большое значение имеет соблюдение правил поведения на зараженной местности. Своевременное обнаружение ядов в питьевой воде и пищевых продуктах (см. Индикация средств поражения) обеспечивает предупреждение попадания ОВ внутрь.

Библиография: Александров В. Н. Отравляющие вещества, М., 1969, библиогр.; Медико-санитарные аспекты применения химического и бактериологического (биологического) оружия, пер. с англ., М., ВОЗ, 1972; Прозоровский В. Б. и Саватеев Н. В. Неантихолинэстеразные механизмы действия антихолинэстеразных средств, Л., 1976, библиогр.; Ротшильд Дж. Н. Оружие завтрашнего дня, пер. с англ., М., 1966; Руководство по токсикологии отравляющих веществ, под ред. С. Н. Голикова, с. 78, М., 1972; Строй ков Ю. Н. Клиника, диагностика и лечение поражений отравляющими веществами, М., 1978; Франке 3., Франц П. и Варнкe В. Химия отравляющих веществ, пер. с нем., т. 1 — 2, М., 1973, библиогр.; Xeрш С. М. Химическое и биологическое оружие, пер. с англ., М., 1970.

Читайте также: