Кровь и вены при отравлении

|  |  |  |

.jpg)

Расстройства кровообращения при отравлении, как правило, связаны не только со специфическим действием ядовитых веществ на сердечно-сосудистую систему, но и с нарушением газообмена. Поэтому все мероприятия реанимации способствуют улучшению кровообращения. Вместе с тем нарушение кровообращения может быть следствием сердечной недостаточности (отравление хинином), угнетения сосудодвигательного центра (отравление барбитуратами), пареза периферических сосудов за счет острой надпочечниковой недостаточности (отравление гемолитическими ядами), уменьшения объема циркулирующей крови (кровавая рвота при отравлении щелочами).

Гемодинамические расстройства иногда возникают в результате вызванных отравлениями больших внепочечных потерь жидкости и электролитов. При этом нарушается сердечная деятельность, наступают сгущение крови и агрегация форменных элементов с расстройством периферического кровообращения и микроциркуляции. Практически нарушения гемодинамики при отравлениях являются результатом воздействия нескольких факторов. Так, при отравлении барбитуратами угнетается сосудодвигательный центр, затем происходит гемоконцентрация, нарастает гипоксия, присоединяется слабость миокарда. Наряду с обеспечением адекватной вентиляции легких важнейшей задачей патогенетической терапии отравлений является нормализация кровообращения.

В зависимости от основного звена патологического процесса при нарушении кровообращения реанимационные мероприятия будут различны.

При сердечной недостаточности, которая проявляется повышением центрального венозного давления, снижением пульсового давления и тахикардией, показаны гипертонические растворы глюкозы с инсулином, витамины группы В и (при сохраненном диурезе) хлорид калия. Гипертонические растворы глюкозы с инсулином и хлорид калия способствуют реполяризации мышечных волокон миокарда и восстановлению их сократительной активности (Н. Laborit, 1970). Вводят кокарбоксилазу и аденозинтрнфосфорную кислоту. При отсутствии нарушений внутрисердечной проводимости терапевтическое действие оказывают сердечные гликозиды. Синусовая брадикардия и нарушение внутрисердечной проводимости купируются атропина сульфатом. Сердечная недостаточность является противопоказанием для применения симпатомиметических аминов (адреналина гидрохлорида и его аналогов), так как повышение при этом тонуса артериол приводит к увеличению периферического сопротивления и затрудняет сердечный выброс.

При сосудистой недостаточности, связанной с угнетением сосудодвигательного центра, которая проявляется снижением центрального венозного давления, повышением пульсового и снижением диастолического давления, применяются симпатомиметические амины (норадреналина гидротартрат, мезатон, эфедрина гидрохлорид, адреналина гидрохлорид).

Уменьшение объема циркулирующей крови требует возможно более раннего и тщательного возмещения кровопотери. Применение симпатомиметических аминов может привести к централизации кровообращения. Кратковременное повышение артериального давления в последующем приводит к тяжелому необратимому коллапсу. Поэтому введение симпатомиметических аминов оправдано при кровопотере и должно проводиться с большой осторожностью. В случае тяжелого коллапса, не поддающегося обычной терапии, следует подумать о надпочечниковой недостаточности, которая может развиться, в частности, при отравлении антифризом. Единственным эффективным методом лечения этого тяжелого осложнения является внутривенное вливание больших доз глюкокортикостероидов (гидрокортизона, преднизолона), В случае необходимости переливания больших количеств крови следует предварительно вводить хлорид кальция и новокаин (по 20 мл 10% раствора хлорида кальция и 0,25% раствора новокаина на первые 500 мл крови и по 10 мл — на каждые последующие 500 мл крови) для снятия токсического влияния цитрата натрия на миокард. При нарушении периферического кровообращения, вызванного гемоконцентрацией и агрегацией форменных элементов, вводят реополиглкжин или гемодез. При введении больших количеств высокомолекулярного лекарства увеличиваются агрегация и застой в капиллярном русле.

Острые отравления могут привести к остановке сердца. Непосредственной причиной ее могут быть: асистолия (полная остановка сердца), резкое ослабление сократительной способности миокарда и фибрилляция. Клиническими признаками прекращения кровообращения являются резкая бледность кожи и слизистых оболочек, отсутствие пульса на сонных артериях, расширение зрачков и остановка дыхания. Эти симптомы настолько бесспорно свидетельствуют об остановке сердца, а для принятия необходимых мер остается так мало времени (4—5 мин с момента прекращения кровообращения до необратимых изменений в центральной нервной системе), что, не прибегая к дополнительным диагностическим процедурам (прослушивание тонов сердца, подключение электрокардиографа), следует осуществлять лечебные мероприятия — искусственную вентиляцию легких и массаж сердца. Последний необходимо начинать, не теряя ни одной секунды, с закрытого массажа, который производится ритмичным надавливанием на середину грудины. При этом сердце сдавливается между грудной стенкой и позвоночным столбом. Давить на грудину следует с силой, обеспечивающей амплитуду ее смещения порядка 3,5—4 см. У взрослых это достигается использованием массы тела человека, производящего массаж; у подростков достаточно надавливания рукой без использования массы тела; у новорожденных и грудных детей массаж производится двумя пальцами. Больного нужно уложить на жесткую поверхность. Частота массажа — 50 — 70 надавливаний в 1 мин. Эффективность закрытого массажа сердца определяется появлением пульса на периферических артериях, восстановлением самостоятельного дыхания и сужением зрачков. В случае неэффективности закрытого массажа необходимо произвести торакотомию и начать открытый массаж сердца. Если через 5—7 мин эффективного массажа сердца сердечные сокращения не восстанавливаются, следует думать о фибрилляции. Последняя диагностируется электрокардиографически. В этом случае необходима дефибрилляция. Химическая дефибрилляция производится хлоридом калия (3— 4 мл 7,5—10% раствора в полость левого желудочка), электрическая — конденсаторным разрядом в несколько тысяч вольт. Последняя может осуществляться как при открытой, так и закрытой грудной клетке. После дефибрилляции, как правило, наступает асистолия, которая требует продолжения массажа сердца.

При асистолии показано внутрисердечное введение 0,1—0,2 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида с последующим массажем сердца. На протяжении всего периода реанимации нужно поддерживать адекватную искусственную вентиляцию легких, которая продолжается и после восстановления сердечной деятельности в течение нескольких часов.

Для ликвидации ацидоза, являющегося следствием прекращения кровообращения, необходимо вводить щелочные растворы (гидрокарбонат или лактат натрия, трисамин). С целью предупреждения развития отека мозга и острой почечной недостаточности применяются осмотические диуретики (маннит). При отсутствии сознания показана гипотермия при условии подавления озноба малыми дозами аминазина или мышечными релаксангами. Пострадавший должен находиться под постоянным наблюдением (каждый час измерять артериальное давление, определять частоту пульса и дыхания). В мочевой пузырь вводится постоянный катетер. По цвету мочи и ее количеству можно составить представление об эффективности лечебных мероприятий. Выделение мочи цвета мясных помоев, как правило, свидетельствует о выраженном внутрисосудистом гемолизе.

Лечение острых отравлений, 1982 г.

Еще статьи о лечении острых отравлений:

Много причин по которым может произойти отравление крови. Патогенные организмы, попадая в кровь, способны вызвать сбой в работе всех жизненно важных органов и систем. Кроме попадания из внешней среды, они возникают и размножаются внутри человека. Это объясняется выработкой внутренними органами ферментов, которые несовместимы с нормальными процессами организма. Из этого следует, что, не употребляя в пищу некачественные продукты или не взаимодействуя с химическими препаратами, отравление крови все равно произойдёт.

В каких случаях происходит отравление крови

К ядам относят различные вещества, способные оказать пагубное воздействие на организм. Основными причинами отравления из внешней среды являются:

- превышение необходимой дозировки лекарственных препаратов;

- передозировка наркотиками;

- воздействие веществ, используемых для уничтожения паразитов;

- попадание внутрь пропавшей пищи;

- если укусило насекомое или животное, относящееся к ряду ядовитых;

- чрезмерное употребление алкогольных напитков;

- отравление через кровь. Если человеку проводили переливание заражённой крови;

- несоблюдение мер предосторожности на производстве, которое связано с тяжёлыми металлами;

- решение покончить жизнь самоубийством с помощью яда;

- неправильное использование (или употребление детьми) бытовой химии;

- несоблюдение правил при лечебных процедурах и хирургических вмешательствах;

- ожоговые поражения кожных покровов химическими препаратами.

Причинами внутреннего образования отравления крови являются:

- злокачественные опухоли;

- туберкулёз;

- выброс гормонов при вынашивании ребёнка;

- сбой в работе щитовидной железы;

- плохой иммунитет;

- диабет;

- нарушения в обменных процессах.

Первая помощь при отравлении крови

Главное, что необходимо предпринять при попадании токсина в кровь, это вызвать бригаду скорой помощи и оградить человека от дальнейшего его воздействия. Для этого транспортируют на свежий воздух или открывают окна и двери для выветривания ядовитых паров. При отравлении крови: симптомы зависят от типа отравляющего средства и количества, которое попало в кровоток.

Обратить внимание, чтоб пострадавший находился в сознании, дыхание его не затруднено, отсутствует рвота, а в каловых массах не содержится кровяных вкраплений, что говорит о внутреннем кровотечении, и слизистые ротовой полости не были раздражены.

В этом случае необходимо промыть ему желудок, чтобы удалить оставшийся яд, тем самым преградив его последующее всасывание в кровеносную систему. Для этого используют кипячёную воду комнатной температуры. Чтобы усилить эффект от процедуры, разрешается добавить в воду соль (1 столовая ложка на литр воды), соду (1,5 чайные ложки на литр), перманганат калия (5–7 гранул на литр воды). Эти компоненты способны оказать антибактериальное действие.

Если после попадания яда в организм прошло больше часа, т.е. он успел попасть в кишечник, рекомендуется сделать больному клизму. Важным условием является отсутствие диареи. В жидкость, вводимую в кишечник, можно добавить чайную ложку соли или соды, чтоб улучшить выведение токсина. Этот метод зависит от типа ядовитого вещества, т. к. не всегда контакт соли и соды с отравляющим веществом принесёт пользу человеку, а усугубит понос и болевые ощущения. При отравлении спиртом клизма неэффективна, спирт всасывается в верхнем отделе ЖКТ.

После того как пострадавшего отравлением крови госпитализировали, лечащий врач тщательно осмотрит больного, выпишет направление на анализы. Общий анализ крови при отравлении способствует постановке точного диагноза и возможному подтверждению того, что в организме есть злокачественное образование. Если отравление крови произошло по причине вдыхания ядовитых паров, то пациенту проведут рентген лёгких и бронхоскопию.

Некоторые яды влияют на сердечно сосудистую систему и ЦНС. Поэтому больному важно пройти ЭКГ, и сдать анализы на гормоны. В случае отравления у женщины, вынашивающей ребёнка, обязателен визит к гинекологу, который ведёт её беременность. Он поможет выяснить, какой вред нанёс яд плоду, и при необходимости назначит лечение.

Если человек попал в стационар с тяжёлой симптоматикой, терапия будет направлена на возобновление нормальной работы всего организма. А именно:

- Препараты, которые приведут в норму сердечный ритм.

- Введение противосудорожных препаратов.

- Витаминный комплекс.

- Переливание крови.

- Медикаменты, направленные на защиту почек, печени.

- Введение антибактериальных средств.

- Лекарства, имеющие слабительный и мочегонный эффект.

- Восстановление микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Любое лечение и введение противоядия назначается в индивидуальном порядке. Все зависит от тяжести признаков отравления крови, количества и вида ядовитого вещества, попавшего в организм, возраста пациента, его иммунитета, наличие сахара в крови при отравлении.

В тяжёлых случаях отравления проводят гемодиализ. Это процесс очистки крови. Он проводится на специальном оборудовании. В основе процедуры лежит введение электролитов в кровоток.

Для каждого рода отравления крови существуют различные антидоты, которые может вводить пациенту только специалист. Такие препараты купируют яд, проникший в органы и ткани человека, и препятствует его дальнейшему развитию и размножению. А именно:

- Антидотом спирта служит этанол. Уничтожает продукты распада метилового спирта, облегчает протекание заболевания.

- Антидотом ФОС является атропин. Препарат предотвращает действие ацетилхолина, который возникает в результате блокировки холинэстеразы (нарушается передача импульса от нерва к ткани).

- Антидоты налоксон, налмефен и налтрексон способны блокировать рецепторы центральной нервной системы, которые контактируют с проникшими токсинами. При этом происходит уничтожение губительного воздействия ядовитого вещества на организм.

Возможные последствия и профилактика

При отравлении пациента могут ожидать некоторые отрицательные последствия для организма:

- Воспаление лёгких.

- Гастрит.

- Почечная недостаточность.

- Болезни сердца.

- Постоянные головные боли.

- Гепатит.

- Язвенная болезнь желудок.

- Гормональный сбой.

Чтобы избежать отравление крови, необходимо запомнить и придерживаться некоторые простые правила:

- хранить токсические препараты в недоступном для детей месте;

- при работе с химикатами соблюдать правила безопасности, пользоваться защитной спецодеждой, маской, перчатками;

- при возникновении болезни стараться не лечиться самостоятельно, а обратиться к врачу;

- регулярное соблюдение личной гигиены;

- частые влажные уборки;

- следить за качеством продукции, её сроком годности;

- не злоупотреблять спиртными напитками.

Факты о желудочных кровотечениях:

- Это состояние – дна из самых частых причин госпитализации пациентов в хирургические стационары.

- Сегодня известно более 100 заболеваний, которые могут сопровождаться кровотечениями из желудка и кишечника.

- Примерно три четвертых (75%) всех кровотечений из желудка или двенадцатиперстной кишки возникают из-за язвы.

- Кровотечение развивается примерно у каждого пятого пациента, который страдал язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, и не получал лечения.

Особенности строения желудка

Отделы желудка:

- входной отдел (кардия) – переход пищевода в желудок и участок желудка, непосредственно прилегающий к этому месту;

- дно желудка – верхняя часть органа, имеющая вид свода;

- тело желудка – основная часть органа;

- выходная часть (привратник желудка) – переход желудка в двенадцатиперстную кишку и участок желудка, непосредственно прилегающий к этому месту.

Желудок находится в верху брюшной полости слева. Его дно прилегает к диафрагме. Рядом находятся двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа. Справа – печень и желчный пузырь.

Стенка желудка состоит из трех слоев:

- Слизистая оболочка. Является очень тонкой, так как состоит всего из одного слоя клеток. Они вырабатывают желудочные ферменты и соляную кислоту.

- Мышцы. За счет мышечной ткани желудок может сокращаться, перемешивать и проталкивать пищу в кишечник. В месте перехода пищевода в желудок и желудка в двенадцатиперстную кишку находятся два мышечных жома. Верхний не дает попадать содержимому желудка в пищевод, а нижний – содержимому двенадцатиперстной кишки в желудок.

- Наружная оболочка представляет собой тонкую пленку из соединительной ткани.

В норме у взрослого человека натощак желудок имеет объем 500 мл. После принятия пищи он обычно растягивается до объема 1 л. Максимально желудок может растягиваться до 4 л.

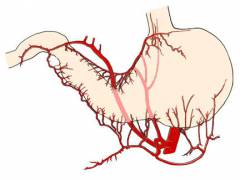

Артерии, кровоснабжающие желудок, проходят по его правому и левому краю (за счет изогнутой формы органа эти края называют малой и большой кривизной). От основных артерий отходят многочисленные мелкие.

Виды желудочных кровотечений

В зависимости от продолжительности кровотечения:

- острые – развиваются быстро, требуют экстренной медицинской помощи;

- хронические – менее интенсивные, продолжаются в течение длительного времени.

В зависимости от того, насколько выражены признаки кровотечения:

- явные – проявляются ярко, имеются все симптомы;

- скрытые – симптомы отсутствуют, обычно это характерно для хронических желудочных кровотечений – отмечается лишь бледность пациента.

Причины желудочного кровотечения

Во время сильного стресса в экстремальной ситуации кора надпочечников начинает вырабатывать гормоны (глюкокортикоиды), которые усиливают секрецию желудочного сока, вызывают нарушение кровообращения в органе. Это может привести к возникновению поверхностных язв и кровотечению.

Заболевания сосудов

Симптомы желудочного кровотечения

Насколько может быть тяжелым состояние больного с желудочным кровотечением?

Диагностика желудочного кровотечения

При хроническом желудочном кровотечении больной часто не подозревает о том, что у него имеется это патологическое состояние. Пациенты обращаются к профильным специалистам по поводу симптомов основного заболевания:

- при болях и дискомфорте в верхней части живота, тошноте, нарушении пищеварения – к терапевту, гастроэнтерологу;

- при повышенной кровоточивости, появлении на теле большого количества синяков – к терапевту, гематологу.

Специалист назначает обследование, во время которого выявляется желудочное кровотечение.

Единственный симптом, который может указать на наличие хронического кровотечения в желудке – черный дегтеобразный стул. В этом случае стоит сразу обращаться к хирургу.

Во время беседы и осмотра пациента перед врачом стоят две задачи: установить наличие и интенсивность желудочного кровотечения, убедиться, что кровотечение происходит именно из желудка, а не из других органов.

Вопросы, которые вам могут задать на приеме:

- Какие жалобы беспокоят на данный момент? Когда они возникли? Как изменялось ваше состояние с того момента?

- Бывали ли у вас желудочно-кишечные кровотечения в прошлом? Обращались ли вы к врачам с похожими проблемами?

- Есть ли у вас язва желудка или двенадцатиперстной кишки? Если есть – как долго? Какое лечение получали?

- Есть ли у вас следующие симптомы: боли в верхней части живота, тошнота, рвота, отрыжка, изжога, нарушения пищеварения, вздутие живота?

- Были ли у вас операции по поводу заболеваний желудка и вен живота? Если были – по какому поводу, когда?

- Страдаете ли вы каким-либо заболеванием печени, нарушением свертываемости крови?

- Как часто и в каком количестве вы употребляете алкоголь?

- Бывают ли у вас кровотечения из носа?

| Название исследования | Описание | Как проводится? |

| Фиброгастродуоденоскопия | Эндоскопическое исследование, во время которого врач осматривает слизистую оболочку пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Чаще всего при этом можно установить место и источник кровотечения. | Исследование проводят натощак.

|

| Рентгенография желудка | Для выявления причины желудочного кровотечения проводится рентгенография с контрастом. Врач может оценить состояние стенок органа, выявить язвы, опухоли, диафрагмальную грыжу и другие патологические состояния. | Исследование проводится натощак. Желудок должен быть пустым, иначе контраст не сможет его равномерно заполнить.

|

| Ангиография | Рентгенконтрастное исследование сосудов. Выполняется, когда есть подозрение, что желудочное кровотечение является следствием атеросклероза или других сосудистых нарушений. | Через специальный катетер в нужный сосуд вводят контрастный раствор. Затем делают рентгеновские снимки. Прокрашенный сосуд на них хорошо виден. |

| Радиоизотопное сканирование | Проводится по показаниям, когда не удается обнаружить другими способами место кровотечения. В кровь пациента вводятся эритроциты, меченые специальным веществом. Они скапливаются в месте кровотечения, после чего их можно выявить, сделав снимки при помощи специального аппарата. | В вену пациента вводят раствор с мечеными эритроцитами, после чего делают снимки. |

| Магнитно-резонансная томография | Проводится по показаниям, когда для постановки правильного диагноза врачу нужна дополнительная информация. При помощи МРТ можно получить снимки с послойными срезами или трехмерным изображением определенной области тела. | Исследование выполняется в специализированном отделении при помощи специальной установки. |

| Общий анализ крови | Отклонения, которые можно выявить в общем анализе крови при желудочном кровотечении:

| Кровь берут обычным способом из пальца или из вены. |

| Исследование свертываемости крови – коагулограмма | Исследование применяется в случаях, когда имеется подозрение, что желудочное кровотечение связано с нарушением свертываемости крови. | Кровь исследуют при помощи специального аппарата. Оценивают ряд показателей, на основании чего делают выводы о состоянии свертывающей системы. |

Лечение желудочного кровотечения

Пациент с желудочным кровотечением должен быть немедленно госпитализирован в стационар.

Существует две тактики лечения желудочных кровотечений:

- без хирургического вмешательства (консервативный);

- операция.

Иногда желудочное кровотечение удается остановить во время эндоскопии. Для этого в желудок через рот вводят специальные эндоскопические инструменты.

Способы эндоскопического лечения:

- Обкалывание кровоточащей язвы желудка растворами адреналина и норадреналина, которые вызывают спазм сосудов и останавливают кровотечение.

- Электрокоагуляция – прижигание мелких кровоточащих участков слизистой оболочки.

- Лазерная коагуляция – прижигание при помощи лазера.

- Прошивание нитями или металлическими клипсами.

- Аппликация специального медицинского клея.

Эти методы применяются в основном при небольших кровотечениях.

В зависимости от вида операции, её продолжительность и объем могут быть разными. Поэтому и сроки реабилитации могут различаться.

В большинстве случаев реабилитационные мероприятия проводятся по схеме:

- в первый день пациенту разрешают совершать движения руками и ногами;

- со второго дня обычно начинается дыхательная гимнастика;

- на третий день пациент может попробовать встать на ноги;

- на восьмой день, при благоприятном течении, снимают швы;

- на 14-й день выписывают из стационара;

- впоследствии пациент занимается лечебной физкультурой, физические нагрузки запрещены в течение месяца.

Диета в послеоперационном периоде (если операция не была очень тяжелой, и нет осложнений):

- 1-й день: запрещено есть и пить воду. Можно лишь смочить губы водой.

- 2-й день: можно только пить воду, по полстакана в день, чайными ложечками.

- 3-й день: можно принять 500 мл воды, бульона или крепкого чая.

- 4-й день: можно принимать по 4 стакана жидкости в сутки, разделив это количество на 8 или 12 приемов, разрешается кисель, простокваша, слизистые супы.

- С 5-го дня можно употреблять любые количества жидких супов, творог, манную кашу;

- С 7го дня в рацион добавляется вареное мясо;

- С 9-го дня пациент переходит на обычное щадящее питание, исключая раздражающую пищу (острое и пр.), продукты, приготовленные на основе цельного молока.

- В последующем рекомендуется частое питание небольшими порциями – до 7 раз в день.

Многие в жизни отравлялись по какой-либо причине. Большинство людей оказывают себе помощь сами, не прибегая к помощи специалистов. Они считают необязательным сдавать анализы. Такой подход неправильный, не всегда можно справиться с подобной ситуацией. Вовремя сданные анализы при отравлении помогут быстро и точно поставить диагноз и своевременно начать лечение, избежав осложнений.

Когда необходимо сдать анализы при интоксикации

Если человек отравился и проявления интоксикации слабо выражены, к специализированной помощи и обследованию не прибегают. Лечатся самостоятельно, в домашних условиях. Однако есть ситуации, когда обратиться за медицинской помощью просто необходимо, так как существует действительная опасность для здоровья. К таким ситуациям относятся:

- Обильная, изнуряющая рвота либо понос.

- Высокие температурные показатели (выше 39 градусов).

- Гипотония.

- Олигурия (уменьшение суточного выделения мочи), потемнение цвета мочи.

- Двойственность изображения в глазах, пелена.

- Мелена.

- Гиперсаливация (увеличение выделяемой слюны).

- Нарушение двигательной активности.

- Обморочное состояние.

- Судороги, паралич.

- Удушье.

Какие анализы нужно сдать

После обращения в специализированное медицинское учреждение, необходимо сдать мочу, другие жидкости и ткани на исследования, которые помогут в постановке верного диагноза. Сдача биоматериалов для исследования позволяет судить о динамике процесса. Своевременное обследование влияет на тактику лечения. Оно позволяет установить точную причину интоксикации, подобрать правильное лечение, что не дает упустить драгоценное время. Обычно проводят следующие исследования:

- общий анализ крови;

- бактериологическое исследование;

- биохимическое исследование крови;

- общий анализ мочи.

Общий анализ крови при отравлении позволяет судить о соотношении форменных элементов крови, содержании гемоглобина, соотношении клеточных элементов к плазме (гематокрит), скорости оседания эритроцитов. Благодаря этому, можно судить о присутствии воспалительного или инфекционного процесса. В данном случае характерен сдвиг лейкоцитарной формулы влево — появление в крови большого количества молодых (незрелых) форм лейкоцитов, лейкоцитоз (повышенное содержание лейкоцитов), ускорение СОЭ. Для хронической интоксикации вероятно развитие анемии. Об этом судят по содержанию гемоглобина. Нижней границей данного показателя является 120 г/л.

Берут материал следующим образом:

- Предварительно обрабатывают безымянный палец ватой с антисептиком.

- Далее протирают другой салфеткой или ватой остатки антисептика.

- Скарификатором совершают прокол, предварительно нагнав кровь к подушечке пальца.

- Забор материала.

Данная процедура часто применяется в клинической практике.

Бактериологическое исследование позволяет с высокой точностью установить возбудителя токсикоинфекции. Данное исследование проводится в нескольких вариациях:

- Путем засевания на питательные среды кала. Позволяет обнаружить предположительного возбудителя инфекционного заболевания.

- Посев промывных вод желудка на питательные дифференциальные среды (кровяной агар и др.). Проводится в специализированных микробиологических лабораториях. Является более точным методом.

При подозрении на конкретное инфекционное заболевание проводят посев на селективные среды, которые содержат вещества, используемые бактериями определенных видов и подавляющие рост других микроорганизмов. К ним относится пептонная вода, желточно-солевой агар, среды Раппопорт и др.

Биохимический анализ крови, используемый при отравлении, различен в зависимости от причины интоксикации. Биохимическое исследование крови отличается высокой вариабельностью искомых маркеров (несколько сотен).

Дезинтоксикационная функция – одна из главных задач печени. Во время отравления изменяется функционирование печени. Возможно повреждение ее клеток, что сопровождается выходом цитоплазматических ферментов и других веществ в кровоток. Это используется в диагностике. Внимание обращают на так называемые трансферазы: аспартатаминотрансферазу и аланинаминотрансферазу. Во внимание принимается содержание фракций билирубина. В сумме данные показатели позволяют судить о работе печени.

Наличие нарушений функционирования почек позволяет установить содержание креатинина и мочевины. В случае нарушения выделительной функции почек происходит их повышение. Такое наблюдается в результате повреждения паренхимы почек или фильтрационного аппарата.

Подобное исследование позволяет судить о функционировании почек. Позволяет установить хроническую и острую почечную недостаточность. В случае тяжелых отравлений тяжелыми металлами или другими токсинами вероятно развитие нефропатии. Состояние почек важно для дезинтоксикации, особенно при форсированном диурезе и инфузионной терапии. При этом важным показателем является объем мочи, ее цвет, плотность, содержание клеточных элементов, креатинин и скорость клубочковой фильтрации.

Особенности химико-токсикологического анализа

Химико-токсикологический анализ (ХТА) — перечень методов, используемых для выделения и обнаружения отравляющих соединений и продуктов их метаболизма в тканях и биологических жидкостях. Цель ХТА – помочь врачам-токсикологам помочь в диагностике острых отравлений, и токсикологический контроль в процессе лечения.

Распространение получили следующие методики: газовая хроматография, тонкослойная хроматография и спектрофотометрия.

Материалом для исследования служит:

- кровь;

- ликвор;

- моча;

- рвотные массы;

- промывные воды желудка;

- растительные объекты, связанные с отравлением, и другие вещественные доказательства.

Обнаружение метгемоглобина или ацетона в крови может являться маркером интоксикации и некоторых заболеваний.

Анализ на отравление ртутью осуществляется путем добавления к 30 г желудочного содержимого 30 мл соляной кислоты. В исследуемый материал опускают медную пластинку (проволоку). Смесь подогревают на водяной бане, периодически помешивая. Если в материале имеется ртуть, пластинка (проволоку) покрывается сероватым налетом. Для контроля ее промывают водой, затем спиртом и эфиром, высушивают. После помещают в трубку, которая с одного конца наглухо запаяна. На 1 см от верхушки проволоки трубку оборачивают тонкой полосой мокрой ваты. В результате нагревания образуется серый налет в виде кольца на стенке трубки. После добавления кристалла йода и повторного нагрева, полоска окрашивается в розово-оранжевый цвет.

В случае интоксикации неизвестной этиологии, ХТА проводится в несколько этапов:

- Выделение отравляющего соединения из биоматериала.

- Проведение качественных реакций с помощью инструментальных и химических методов для установления происхождения отравления.

- Количественная характеристика отравляющего агента.

Сначала проводят анализ собранной мочи после мочеиспускания. С этой целью делают общий хроматографический скрининг. Затем некоторые частные капельные химические реакции (на салицилаты, на фенотиазины).

В случае пищевых (кишечных инфекций) у ребенка и взрослого человека берут биоматериал для проведения ИФА или ПЦР. Благодаря им лабораторные работники могут проанализировать ферментные свойства и установить возбудителя заболевания.

Какие показатели крови являются опасными

Опасным считается дальнейшее снижение показателей крови от нормы после начала лечения. Это говорит о том, что тактика лечения выбрана неправильно.

Показатели крови при отравлении, которые считаются неблагоприятным признаком:

- снижение содержания эритроцитов ниже минимальной допустимой границы;

- падение уровня гемоглобина. Опасны показатели ниже 60 г/л;

- увеличение количества лейкоцитов больше 12*10 9 /л или меньше 4*10 9 /л;

- увеличение СОЭ более 15 мм/ч.

Читайте также:

- Средство для промывания желудка при отравлении алкалоидами

- Что делать при отравлении валокордином

- Список литературы пищевых отравлениях

- Отравление при обработке подвала

- Можно ли отравиться васаби

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.